郭沫若的五篇集外序跋

冯锡刚

(上海理工大学 出版印刷学院,上海 200093)

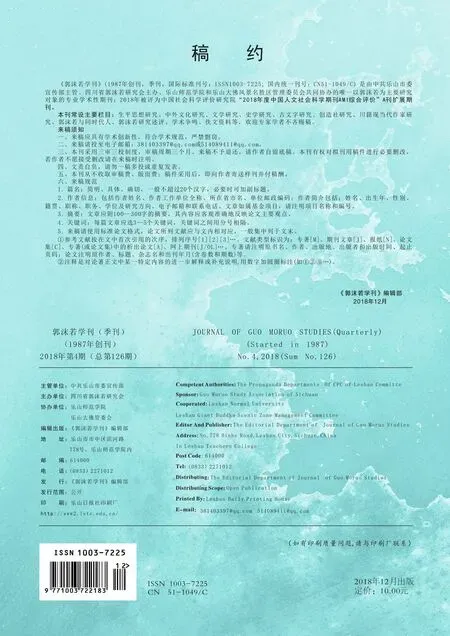

一、序《何香凝画集》

何香凝先生对中国革命之贡献,人所共知。先生工国画,气韵生动,魄力浑厚,画材无所囿,翎毛、花卉、山水、动物,无适而不可。然先生不以此弋名,亦不以此侔利,其作画,善以效法自然,陶写性情而推动革命者也。国有大役或康荒,先生恒出所画醵金以事资助。国蒙其利,民受其福。革命乃高度之艺术,先生之革命事业与艺术活动,合而为一,非偶然也。后之俊秀,于此取法焉。

一九五四年三月一日 郭沫若

刊本据手迹,载《何香凝画集》(人民美术出版社1954年9月出版)。作为集文学家、学术家、革命家于一身的郭沫若,与美术界的徐悲鸿、傅抱石、李可染、关良等诸多大家颇多交往,多以切磋艺术为要,惟此则题词的对象亦为革命家兼艺术家,故虽有“气韵生动,魄力浑厚,画材无所囿”,“善以效法自然,陶写性情”等行家语,然重点则在“推动革命”,“国蒙其利,民受其福”,至于服膺“革命乃高度之艺术”,则其来有自。早年在《艺术家与革命家》一文中即加鼓吹:“一切真正的革命运动都是艺术运动,一切热诚的实行家是纯真的艺术家,一切志在改革社会的热诚的艺术家也便是纯真的革命家。”鼎革之际,郭沫若得与何香凝直接交往,并多次为其画作题诗。1949年8月,为牡丹图题富有新时代气息的七言:“谓我富贵谓我王,此乃妄人之主张。今日普天同朱紫,长为民众吐芬芳。”1972年9月,何香凝去世后,郭沫若在其1960年代所作墨梅图上,“用董必武代主席韵”题七绝一首:“突破寒流与岁新,梅花万朵见精神。香如洋海枝如铁,亘古长留一片真。”

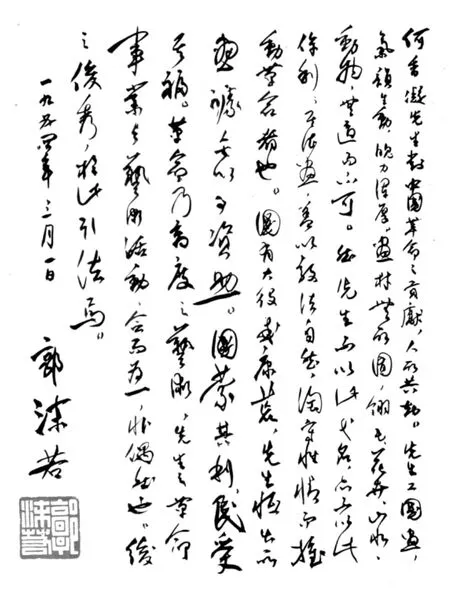

二、序《傅抱石画集》

抱石作画别具风格,人物善能传神,山水独开生面。盖于旧法基础之上摄取新法,而能脱出窠臼,体现自然。

吾尝言:我国画界南北有二石。北石即齐白石,南石则抱石。今北石已老,尚望南石经历风霜,更臻岿然。

一九五七年五月十日 郭沫若题

刊本据手迹,载《傅抱石画集》(人民美术出版社1958年出版)。郭沫若与美术界人士有广泛交往,其中关系最为密切,堪称知己的,首推傅抱石。自1930年代在东京结识,三十余年间,过从亲密,时相切磋。郭沫若为之写下诸多诗文,收入《郭沫若全集》的长篇散文《题画记》不失为生动写照,而为其画展所作《勖抱石》则寄托殷切的期勉;傅抱石的艺术随笔《俗到家时自入神》是两位大师的谈艺录。1965年9月,傅抱石猝然去世,郭沫若睹画思人,赋《七律·题傅抱石遗作〈千山云起〉》:“抱石突于四十日前去世。但逝者仅其遗蜕耳,铁臂固长在东风中挥舞也。千山云起郁葱葱,大块文章锦绣胸。翻倒沧溟遗斧凿,抗衡造化决雌雄。兴来斗酒奚辞醉,踏遍神州苦用功。谁道骑鲸人已去,长看铁臂舞东风。”

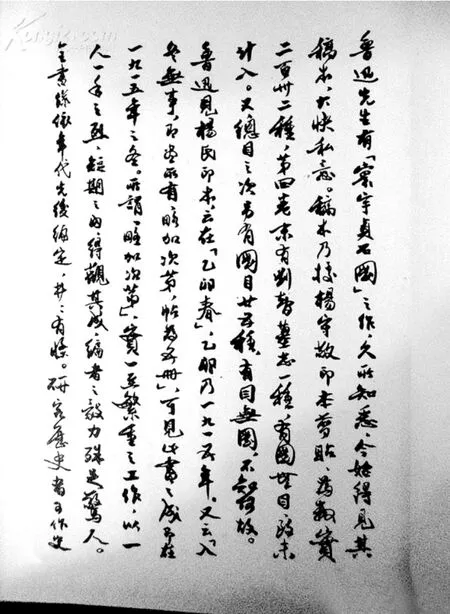

三、序《寰宇贞石图》

鲁迅先生有《寰宇贞石图》之作,久所知悉,今始得见其稿本,大快私意。稿本乃据杨守敬印本剪贴,为数实二百卅二种,第四卷末有刘智墓志一种,有图无目,致未计入。又总目之次另有图目廿五种,有目无图,不知何故。

鲁迅见杨氏印本,云在“乙卯春”,乙卯乃一九一五年,又云“入冬无事,即尽(就)所有,略加次第,帖为五册”,可见此书之成即在一九一五年之冬。所谓“略加次第”,实一至繁重之工作,以一人一手之烈,短期之内,得观其成,编者之毅力殊足惊人。

全书系依年代先后编定,井井有条。研究历史者可作史料之参考,研究书法者可瞻文字之演变,裨益后人,实非浅鲜。书中资料,鲁迅已有所评骘:“审碑额、阴、侧,往往不具,又时杂翻刻本,殊不足凭信”。然此固无大碍,不具者可别求具本以见其全,翻刻者可另寻良拓以见其真。有此总龟,已不难按图索骥,要在好学深思者能作进一步努力耳。

一九六二年五月十四日穷一日之力,将原书检阅一遍后题此。

郭沫若

刊本据手迹,载《寰宇贞石图》(上海书画出版社1986年出版)。《寰宇贞石图》,清末杨守敬所辑石刻拓片集,原书六卷,共收二百三十余种,以中国先秦至唐宋的碑刻墓志为主,兼收日本、朝鲜碑刻数种。鲁迅整理本五册,此前未印行。杨守敬,清末学者,曾在驻日使馆任职。郭沫若所疑“有图无目”,其中若干图片已分别列入第一、二册(手迹见《鲁迅研究资料》第5辑,天津人民出版社1980年版)。

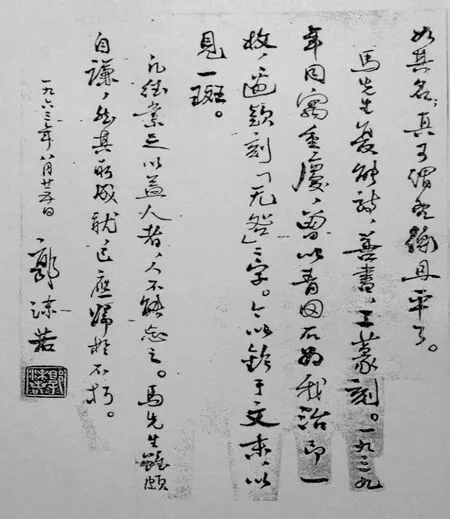

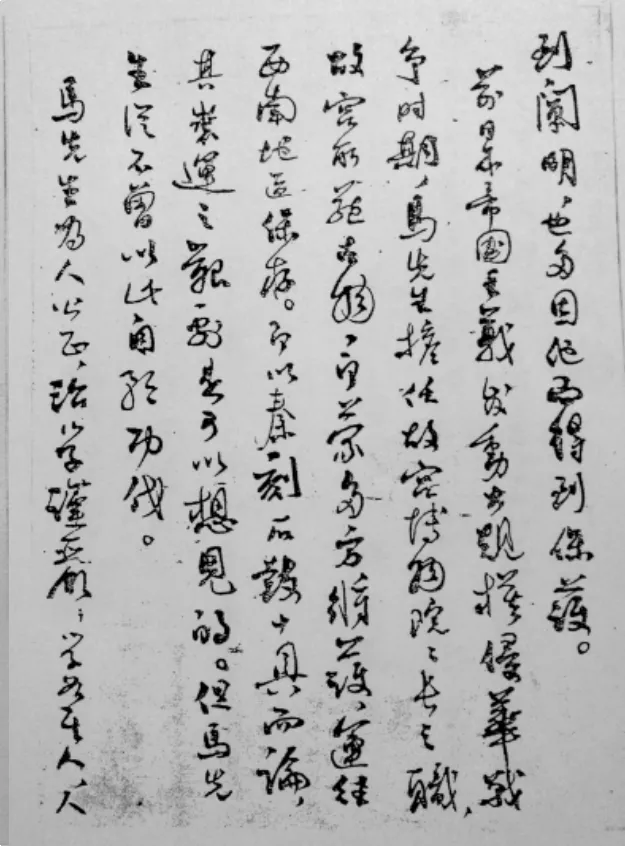

四、序《凡将斋丛稿》

马衡先生是中国近代考古学的前驱。他继承了清代乾嘉学派的朴学传统,而又锐意采用科学的方法,使中国金石博古之学趋于近代化。他在这一方面的成就,是有目共睹的。

马衡先生同时还是一位有力的文物保护者。中国古代文物,不仅多因他而得到阐明,也多因他而得到保护。

前日本帝国主义发动大规模侵华战争时期,马先生担任故宫博物院院长之职,故宫所藏古物,即蒙多方将护,运往西南地区保存。即以秦刻石鼓十具而论,其装运之艰剧是可以想见的。但马先生从不曾以此自矜功伐。

马先生为人公正,治学谨严,学如其人,人如其名;真可谓既衡且平了。

马先生复能诗,善书,工篆刻。一九三九年同寓重庆,曾以青田石为我治印一枚,边款刻“无咎”二字。今以钤于文末,以见一斑。

凡德业足以益人者,人不能忘之。马先生虽颇自谦,然其所成就,已应归于不朽。

一九六三年八月廿五日 郭沫若

刊本据手迹,载《凡将斋丛稿》(中华书局1977年10月出版)。1930年代,郭沫若为撰著与出版《石鼓文研究》,与马衡开始交往。1940年春,为发掘重庆近郊之汉墓,两人有过合作。在郭沫若50岁时,马衡赋诗,以“事业百年刚及半,天涯宝藏待君开”祝祷;郭沫若则步原韵回报:“茫茫尘劫余知己,落落乾坤一散才。”马衡于1955年去世,序文作于1963年8月下旬,“九评”即将发表,“反修”进入高潮,郭沫若尚能不随时尚,作这样的持平之论,诚为不易。《凡将斋丛稿》直至劫难过后的1977年方获出版,此不仅得以告慰马衡及其后人,亦当令隔年离世的郭沫若为撰写于15年前的序文感觉欣幸。

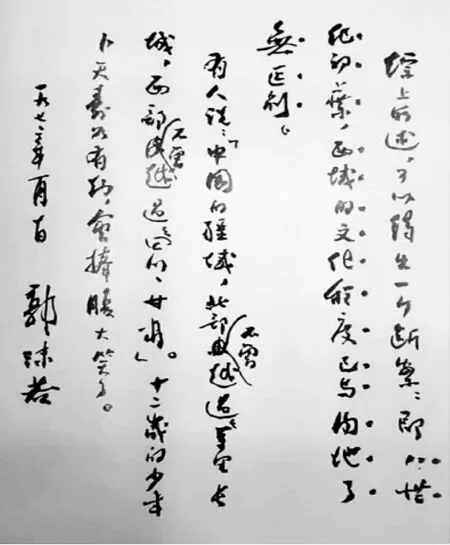

五、序《唐抄本·郑氏注论语集成》

唐景龙四年当公元七一○年,距今已一千二百六十二年。于时,卜天寿仅十二岁。所抄《论语郑氏注》虽然错落字不少,但在古文献学上,是具有高度的价值。

但我所特别注意的,是卷末杂抄的诗词和杂录。所抄六首五绝中,至少左列一首,应该是卜天寿自己做的。

“今日写书了,先生莫嫌迟。

明朝是假日,早放学生归。”

“嫌迟”误为“鹹池”,“假”误为“贾”。写得很天真,的确是少年儿童的口吻。

杂录中有《千字文》一行,五句二十字。字颇工整,无一错误。足见平常练之有素。卜天寿所在义塾,设在“开觉寺”内,显然是佛寺,但义塾的教材是《论语》和《千字文》。卜天寿是私学生,显然不是豪门子弟,然而以十二岁的髫龄便能抄写长篇《论语》,赋诗述怀,这是值得惊异的。

综上所述,可以得出一个断案:即八世纪初叶,西域的文化程度已与内地了无区别。

有人说:“中国的疆域,北部不曾越过万里长城,西部不曾越过四川、甘肃。”十二岁的卜天寿如有知,会捧腹大笑了。

一九七二年一月十日 郭沫若

刊本据手迹,载《唐抄本·郑氏注论语集成》(日本学者金谷治编,东京平凡社1978年5月出版)。这也是一篇异于常规的颇为别致的序言。试读全文,对《唐抄本·郑氏注论语集成》仅以“在古文献学上,是具有高度的价值”一笔带过,似有“文不对题”之嫌。这位中国学术界泰斗级的人物,何以“特别注意的,是卷末杂抄的诗词和杂录”?还当从先于《弁言》一个月前写出的《卜天寿〈论语〉抄本后的诗词杂录》说起。《杂录》全篇约三千余字(不妨说,《弁言》是它的简缩版),分为三节。第一节简要介绍文物的出土情况,以及卷本的面貌。第二节为主体,缕述抄本后的杂录(包括全部六首五言诗及《千字文》句录)。第三节是结论。全文不长,录如下:

卜天寿是西域人,年仅十二岁。十二岁的孩子便能以比较正规的书法抄写《论语》,又能基本上平仄合辙地赋诗述怀,而且他是在义学里读书的私学生,并不是豪门子弟,这可充分证明:当时西域的文化程度是十分深入而普及的,和内地没有什么两样。

苏修社会帝国主义的官僚和学者(所谓“汉学专家”)不久前曾经大胆狂妄地放言:“中国的北界是万里长城,西界从未超出过甘肃和四川。”一千二百六十一年前的卜天寿会以渊默的雷声来教训他们:

“老沙皇的子孙们!你们看看,我所写的《论语郑氏注》和我所做的五言绝诗吧!”

两相比较,《弁言》的最末两段文字,一是用上“断案”一词,并标以重点号,这与其说是表明作者的学术自信,毋宁视为对结论重要性的强调;二是不点名地嘲讽论敌,以“捧腹大笑”取代“以渊默的雷声来教训”,显然是为了顾及域外读者的阅读感受。

卜天寿的抄本1969年出土于新疆吐鲁番的一座唐墓。郭沫若对抄本在文献学上的价值当了然于胸。只是作者的注意力与旨趣在通过《杂录》的论证,驳斥苏联学者关于中国历史疆域的谬论。《弁言》一以贯之,显示出政治活动家的本色。能以自己的学术研究成果直接服务于现实的政治需要,这对事功意识向来十分强烈的郭沫若而言,自然是最大的慰勉。在郭沫若看来,这较之古文献学具有更为宝贵的价值。

郭沫若写出《弁言》的当年9月,中日两国恢复了邦交。然而金谷治编辑的《唐抄本·郑氏注论语集成》却迟迟未获出版。个中原委,殊难猜度。(在写作《弁言》的同一天,郭沫若致信中岛健藏:“卜天寿《论语抄本》资料两份,谨奉上,请查收。文物出版社一件,系王冶秋同志所交来。”)好事多磨,直至1978年5月,东京平凡社以大十六开精装本出版,内中除收有中国科学院考古研究所编写的《〈论语郑氏注〉残卷说明》和《校勘记》,还收有郭沫若的《卜天寿〈论语〉抄本后的诗词杂录》等研究性文字,《弁言》更以手迹影印。金谷治在《后记》中忆昔抚今,有这样一段文字:“当时(二十世纪初——引者注)被发现的《论语》的资料大部分被拆散移送到国外,留在中国的被整理的只有非常小的一部分。但是这次完全不同,这次才是完全由中国人进行整理,并能很骄傲地在全世界人民面前公开发表。……这份资料在当时的中国不被允许发表,真是胸中所痛,作为日本人的我们,必须进行深刻反省。现在更加要祝福在新时代中不断发现的中国。”这年6月12日,久已衰病的郭沫若以86岁高龄与世长辞。这应该是郭沫若生前出版的载有其文字的最后一部出版物了。这真是一个有纪念意义的象征。郭沫若在其青年和中年时期,两次东渡,先是负笈求学,再是政治流亡,前后计近二十年,故对日本怀有很深的感情,一再深切表示,日本是其“第二故乡”。日本学者金谷治为编辑出版《唐抄本·郑氏注论语集成》而多年不辍,耄耋之年的郭沫若挥毫为之撰写《弁言》,这为中日文化交流增添了佳话。