胶西北变辉长岩U-Pb年龄及地质意义

王世龙

胶西北变辉长岩U-Pb年龄及地质意义

王世龙

(西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队,拉萨 850000)

过去胶北地区(变)基性岩已有深入的研究基础,本研究以胶西北莱州-三山岛地区山东黄金集团有限公司中国岩金勘察第一深钻ZK96-5孔中的钛铁矿和榍石的变辉长岩岩脉岩心为研究对象,从胶北地区壳幔演化的角度出发,在已有资料基础上重建胶北地区壳幔演化史,从该变辉长岩的岩石地球化学特征获取该变辉长岩的成因信息,在宏观地质构造背景中探讨该变辉长岩的形成演变历史。其研究对于确定该变辉长岩形成和变质时代,对理清胶北地区多期次基性岩浆活动所反映的地球动力学背景具有重要价值。

变辉长岩;U-Pb年龄;Sm-Nd同位素;胶西北

胶西北地区位于华北板块东缘,东临太平洋板块,西侧以郯庐断裂带为界与鲁西花岗-绿岩地体毗邻,南侧为大别-苏鲁超高压变质带,北临渤海,东南侧以烟台-青岛-五莲断裂为界与苏鲁超高压变质带相邻(图1)。该地区出露的主要岩石类型为早前寒武纪变质岩和中生代花岗岩,少量的火山沉积岩、中生代陆相火山岩及第三纪玄武岩在局部地区鲜有出现。出露的地层主要有新太古代胶东群,早元古代荆山群和粉子山群,新元古界蓬莱群和中新生代地层,侏罗系莱阳组、白垩系青山组、白垩系王氏组及第三系和第四系地层。胶东位于华北克拉通东侧郯庐断裂以东的胶东隆起地区。这个地区存在两个坳陷带:莱阳坳陷带、渤海坳陷带。两个隆起带:胶南隆起带、胶北隆起带。胶东隆起区经历过五次构造运动,形成了五个构造层,自上而下分别为:渐新统末期喜马拉雅运动二幕,新生界构造层;K2末期燕山运动四幕,中生界构造层;粉子山运动(1600Ma),粉子山构造层;伴生胶东运动(1900Ma),荆山群构造层;伴生阜平运动(2600Ma)[1],胶东构造层。

胶西北莱州-三山岛地区山东黄金集团有限公司中国岩金勘察第一深钻ZK96-5孔发现了厚逾百米含大量钛铁矿和榍石的变辉长岩岩脉,成为本次研究的对象。

图1 胶西北区域地质图

1 变辉长岩的形成时代

1.1 锆石U-Pb年龄的解释

变辉长岩的锆石大多数锆石呈椭圆状或粒状,其核边或核幔边结构发育极为明显,核部较暗,一般常出现模糊韵律环带或无环带的均一内核,由此推测为岩浆成因。幔部阴极发光亮度较低,边缘处亮度较高,为后期变质形成(图1)。通过锆石的U-Pb同位素分析和锆石CL图像特征,获得了三期年龄值:核部具模糊岩浆环带或无环带,207Pb/206Pb表面年龄为2 362~2 511Ma,Th/U变化范围为0.01~0.7,指示部分锆石经历了变质重结晶作用,除点42-2和42-4以外,其余13个分析点获得的上交点年龄为2 497±17Ma,MSWD=0.76,这期年龄此前被认为代表了辉长岩的侵位时代。幔部3个分析点(46-6,46-8,46-11)据阴极发光图像观察,无内部结构或具面状分带特征,由这3个分析点获得的207Pb/206Pb加权平均年龄为2 484±8Ma,MSWD=0.02,之前被解释为变辉长岩经历的第一期变质作用的时间,无环带或面状分带特征的锆石边部两个点的207Pb/206Pb平均年龄为2124Ma,Th/U比值分别为4.7和0.6,被认为是变辉长岩经历的第二期变质作用的时间,如图3所示。变辉长岩中锆石的来源对解释这三期年龄至关重要,不同于前人观点,本文认为该变辉长岩中锆石为继承锆石或捕获围岩灰色片麻岩中锆石,其年龄不能代表原辉长岩的侵位时代。

图2 胶西北ZK96-5孔变辉长岩锆石CL图像

(圆圈为分析点,束斑直径为20μm)

1.2 榍石U-Pb年龄的解释

变辉长岩中榍石粒径较大,对生长在钛铁矿周围的粒度较大的榍石的U-Pb定年结果为161±21Ma(图4),前人将此年龄解释为变辉长岩的变质年龄,并将其与同期玲珑花岗岩侵位联系起来。根据榍石在变辉长岩中产状,变质成因的榍石占据大多数,对于榍石成因,至少有两种可能,一是岩浆期后变质形成,二是由于后期流体或岩石氧逸度、水活度等物理化学条件的变化变质形成。玲珑岩体的侵位从地壳深处带来大量的热和丰富的流体导致变辉长岩中大量变质榍石的形成是最合理的一种解释,但也存在另外一种可能是变辉长岩原岩和玲珑岩体是同期岩浆活动产物,由于该期岩浆活动规模大,侵位深度大,时间长(乃至于可将后期形成于145.9 ± 3.6Ma的细晶岩脉视为同期岩浆活动)使原始辉长岩岩浆缓慢结晶,稍晚的岩浆期后变质作用导致了变辉长岩中大量榍石的形成,而这一时间间隔在变辉长岩的榍石U-Pb定年结果中得不到反映,榍石U-Pb定年的误差±21Ma,难以分辨这一时间间隔,变辉长岩原岩可能在~160Ma侵入到晚太古代灰色片麻岩中,在接下来的几个百万年期间发生了缓慢的变质重结晶作用。

1.3 Nd同位素对变辉长岩形成时代的制约

Sm和Nd同属稀土元素,地球化学性质相近,多数情况下稀土元素在变质作用中不活泼,Sm/Nd比值不易发生变化,Sm-Nd同位素体系可以保持良好的封闭体系,从而获得变质岩的成岩年龄,但岩石和矿物的Sm和Nd在变质过程中发生分馏,致使Sm-Nd同位素体系发生重置而不具备对变质岩原岩定年和原岩源区性质示踪的例子也有报道[25]。如李曙光等报道了华北五台山地区早前寒武纪细碧岩和角斑岩全岩Sm-Nd体系在变质作用过程中发生开放[26]。Gruau报道了西格陵兰Isua表壳岩带Garbenschiefer角闪岩单元中的岩石具有不均一的Nd同位素组成[26]。变质作用引起Sm-Nd体系扰动的机理至今仍有各种猜测,元素在高级变质条件下在各种矿物中的重新分配会对单矿物的Sm-Nd体系造成重置,但在全岩尺度,则更有可能是由于变质流体的影响使得岩石的Sm-Nd体系受到扰动。

图3 胶西北ZK96-5孔变辉长岩锆石U-Pb年龄协和图

为方便比较,将7个变辉长岩的全岩Sm-Nd同位素分析结果与胶北前寒武纪和中生代一些变基性岩的Sm-Nd同位素数据列于表1中。从此可见,本次研究的变辉长岩与中生代基性脉岩的Nd同位素组成更接近,用2.5Ga计算出的εNd值达到+14,远离了正常的地幔演化线,单阶段Nd模式年龄在1.8Ga左右,与晚太古代角闪岩具有明显不同的Nd同位素组成,那是否就说明该变辉长岩的Sm-Nd同位素体系就发生了重置呢?对比那些已经报道的全岩Sm-Nd体系由于变质作用影响发生重置的例子笔者发现那些岩石在野外露头上就有不均一的矿物组成,并且在露头尺度上相隔不到几米的岩石Nd同位素组成都相差较大,反映了变质流体造成岩石Sm/Nd比值不均一,但对于本次研究的变辉长岩,不同样品间间隔最大可达百米,都具有均一的Nd同位素组成,并且从微量元素组成上也并没有显现出收到较强流体活动的印记。因此笔者认为变辉长岩应该形成于中生代,全岩Nd同位素反映变辉长岩原岩的源区有陆壳物质的加入。

图4 胶西北ZK96-5孔变辉长岩榍石U-Pb定年结果

2 变辉长岩的成因及地质意义

2.1 蚀变作用的影响

一般利用烧失量(LOI)来评估后期改造中元素活动性的大小(Farahat, 2010)[27]。本次试验中16个样品的烧失量变化范围大部分在1%附近,仅样品Z2965-39,-40,-42,-44 烧失量较大(>2.9%)(表2)。由此说明,在后期改造中对元素的活动性产生影响的因素有限。作为不活动元素Zr在岩石发生蚀变时性质稳定,因此Zr与其他相对元素的相关性图解可作为讨论其他元素活动特点的重要依据[28]。从图中(图6)可以看出高场强元素(Sm, Yb, Th, Nb)与Zr元素相关性较好,大离子亲石元素(Rb、Sr)则以相对离散形式分布,这些证据表明,在蚀变作用过程中,大离子亲石因素比较活动,受蚀变作用的影响较大,因此在讨论岩石成因时,重点考虑活动性不强的高场强元素和稀土元素。

图5 胶西北ZK96-5孔变辉长岩微量元素与Zr相关图

2.2 源区富集或围岩混染

变辉长岩显示富集轻稀土元素的特征并具有负的εNd(t=160)值,指示了陆壳物质的加入。源区富集和原始岩浆在上升侵位过程中同化混染地壳围岩都有可能造成变辉长岩呈现现今的元素地球化学特征。微量元素和同位素在示踪岩浆源区和研究岩浆演化中具有独特的重要作用。在过去的几十年间研究人员对元素和同位素在地球各圈层的分布和运移规律有了系统研究,建立了多种端元组分和定量模型。地壳和地幔是固体地球的两个重要圈层,具有差异较大的微量元素和同位素的分布特征。表2列出了变辉长岩中一些特征元素比值,和壳幔端元的对比来探讨变造成辉长岩现今地球化学特征的主要因素。

Nb/U、Nb/Pb、Pb/Nd、Ce/Pb、Th/Ta比值可以作为识别陆壳贡献的指标(Hoffmann,1997),在大陆弧和岛弧火山岩中,这些比值明显低。大陆壳中Nb/U比值为9.7,在OIB和MORB中为47,球粒陨石和原始地幔中为34,变辉长岩的Nb/U比值变化范围23~44,平均值为34,与原始地幔Nb/U比值一致;Nb/Pb比值变化范围2.36~8.61,平均值3.4,介于大陆地壳(1.6)与MORB(25)之间;Pb/Nd比值变化范围0.11~0.23,平均值0.19,位于大陆地壳(0.63)与MORB(0.04)之间;Ce/Pb比值变化范围7.57~15.73,平均值9.61,位于大陆地壳(4)与MORB(25)之间,与地幔值(10)接近;变辉长岩Th/Ta比值1.23~4.18,平均值1.80,绝大部分样品的Th/Ta比值低于原始地幔平均值2.30,此比值也远低于大陆Th/Ta平均值10,说明地壳混染有限。

图6 La/Sm对La图解

此次研究的变辉长岩的陆壳印记主要是由于源区富集而非岩浆混染。前人研究表明,源于软流圈地幔的玄武岩,其La/Nb值约<1.5,La/Ta值约<22,岩石圈地幔来源的玄武岩则与之相反。变辉长岩的La/Nb值变化范围为0.6~1.3(表2),La/Ta值除一个样品大于22(Z2965-44,La/Ta=26.7)外,其余样品La/Ta值变化范围为14.1~20.0(表2),说明原始辉长岩岩浆来自于软流圈地幔。

2.3 分离结晶

变辉长岩低的Mg#值,低的Cr和Ni含量指示原始辉长岩岩浆已经历一定程度的结晶分异。在La-La/Sm图中也显示分离结晶作用在岩浆演化过程占主导地位,变辉长岩成分的变化主要由结晶分异作用造成。δEu与Sr、Al2O3具有正相关关系,但与CaO为负相关关系(图略),斜长石的结晶证据不足,变辉长岩δEu大于1指示斜长石的堆晶。MgO与Ni含量呈正相关关系,指示橄榄石的分离结晶贯穿了整个岩浆演化过程。

表2 胶西北ZK96-5孔变辉长岩相关微量元素比值计算表

2.4 构造环境

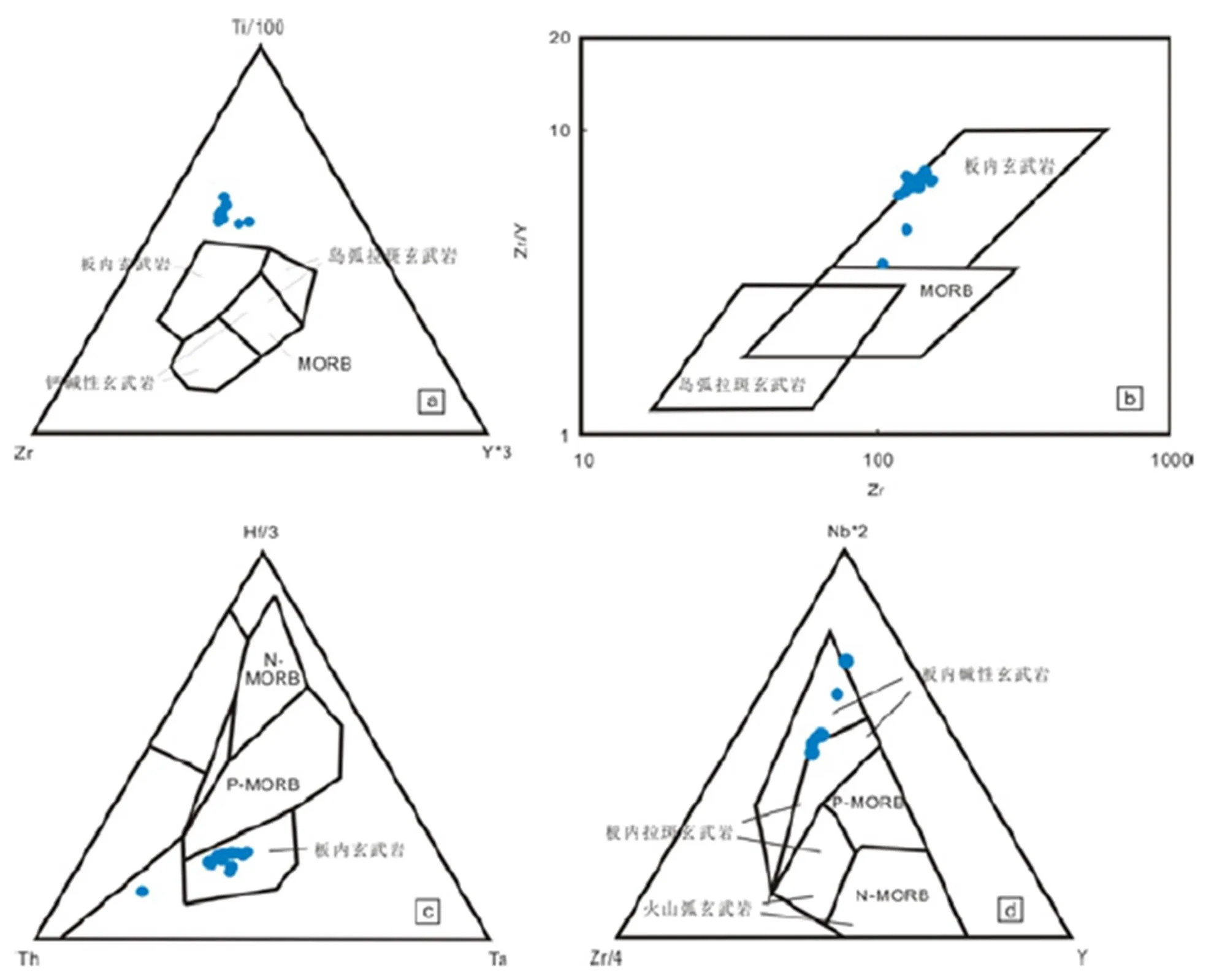

大量地球化学数据表明,稀土元素、微量元素相容元素、不相容元素的元素组合、比值变化及一些活动性较差的元素(Ti, P, Zr, Y, Nb, Hf, Ta, Th等)常被用来确定岩石的地球化学特征和构造环境[5]。在Ti/100-Zr-3Y判别图中,本应全部落在板内玄武岩区域内的测试点由于变辉长岩中Ti含量极高而发生偏移。在二元Zr-Zr/Y判别图中几乎所有的测试点都落在了板内玄武岩区域。同样,在Th-Hf/3-Ta和2Nb-Zr/4-Y 判别图解中也都显示胶西北变辉长岩的构造环境为板块内部构造环境,指示变辉长岩原岩侵位于陆内环境。

3 变辉长岩的形成时代

1)胶北钻孔中0~1km内变质基性侵入岩主要为榍石斜长角闪岩,原岩为辉长岩岩枝,主量元素组成相当于碱性玄武岩,具有低镁高钛的特征。

2)此变辉长岩中锆石为岩浆上升过程中捕获围岩所得,锆石记录了胶北地区-2.5Ga的岩浆事件和-2.1Ga的变质事件,这与华北克拉通前寒武纪地体中广泛记录的岩浆变质事件一致。

3)变辉长岩中榍石为岩浆期后热液变质形成,其形成时代(-160Ma)可代表辉长岩的侵位时代,与胶北地区广泛发育的玲珑岩体为同期岩浆活动产物。

4)变辉长岩原岩形成于大陆板块内部,侵位过程中受到少量陆壳物质混染,成岩过程中主要发生了橄榄石的分离结晶。

图7 Ti/100-Zr-3Y判别图

(a) Ti/100–Zr–3Y判别图解(Pearce and Cann 1973); (b) Zr–Zr/Y判别图解(Pearce and Norry 1979); (c) Th–Hf/3–Ta 判别图解(Wood et al. 1979); (d) 2Nb–Zr/4–Y 判别图解(Meschede 1986). MORB:大洋中脊玄武岩

[1] 曹国权, 王致本, 董一杰,等. 鲁西山区土门群沉积以前地质事件表初议[J]. 山东国土资源,1986(1).

[2] Gibson I L, Kirkpatrick R J, Emmerman R, et al. The trace element composition of the lavas and dikes from a 3‐km vertical section through the lava pile of eastern Iceland[J]. Journal ofGeophysical Research Solid Earth, 1982, 87(B8):6532-6546.

[3] 张连昌, 翟明国, 万渝生,等. 华北克拉通前寒武纪BIF铁矿研究:进展与问题[J]. 岩石学报, 2012, 28(11):3431-3445.

[4] Farahat E S. Neoproterozoic arc–back-arc system in the Central Eastern Desert of Egypt: Evidence from supra-subduction zone ophiolites[J]. Lithos, 2010, 120(3-4):293–308.

[5] Gibson I L, Kirkpatrick R J, Emmerman R, et al. The trace element composition of the lavas and dikes from a 3‐km vertical section through the lava pile of eastern Iceland[J]. Journal ofGeophysical Research Solid Earth, 1982, 87(B8):6532-6546.

U-Pb Age Values and Their Geological Significance for Metagabbro from Northwest Shandong

WANG Shi-long

(No.2 geological Party, Tibet Bureau of Geology and Mineral Resources, Lhasa 850000)

This study deals with reconstruction of evolutionary history of the northwest Shandong region based on U-Pb age values and geochemical characteristics of metagabbro sample from drilling core of the first deep drill hole of China gold exploration in the Laizhou-Sanshan island region.

metagabbro; U-Pb age; Sm-Nd isotopic composition; northwest Shandong

2017-12-26

王世龙(1992-),男,河北石家庄人,助理工程师,研究方向:地质矿产

P588.1

A

1006-0995(2018)04-0542-07

10.3969/j.issn.1006-0995.2018.04.003