诺贝尔文学奖得主们爱去哪里旅行?

钱雪娇

前段时间,瑞典文学院宣布将2018年和2019年诺贝尔文学奖分别授予波兰女作家奥尔加·托卡尔丘克和奥地利作家彼得·汉德克。理由分别是“跨越生活方式边界,带有百科全书式激情的叙事想象力”;“用独创性的语言创作出探索人类经验的边缘和特殊性的有影响力的作品”。有人会思考,如何才能像他们一样拥有敏锐且源源不断的创作灵感?原来不少作家的创作欲望都来源于旅途中的经历,从海明威到丘吉尔,诺贝尔文学奖得主们的灵感UP源泉原来在这里!

带着宠物去旅行

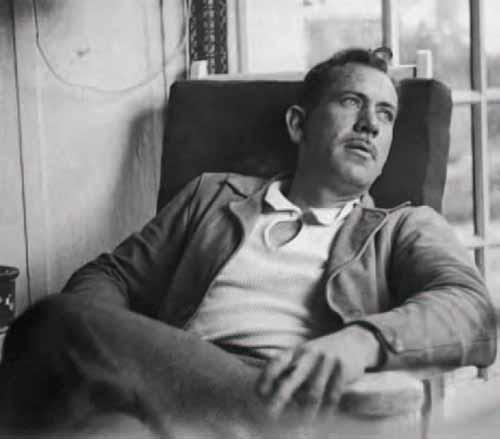

约翰·斯坦贝克出生在美国加州的沙林纳斯,成长于距太平洋海岸二十五英里的农地沃谷。1962年,他获得诺贝尔文学奖。也是这一年,他发表了一本游记——《查理与我》。查理是他的狗,斯坦贝克带着它开车横穿美国,并且给自己的车起了和堂吉诃德的坐骑一样的名字,那年他已经58岁了。他儿子称这是斯坦贝克已知自己将死,想最后看一眼美国所展开的旅行。

“从很小的时候开始,我就一直有股冲动想要到其他的地方去,当时成熟的大人信誓旦旦地向我保证,成长会让这股冲动平息下来。等岁月说明了我已长大成人时,大家又说治疗这种冲动的药方叫做中年。年届中年,有人再次向我保证,等年纪更大一点时,这股冲动就会冷却下来。现在,我已经五十岁了,或许老迈可以浇熄心中的渴望,但是什么都没用。船笛发出的四声沙哑巨响,依然能够让我脖子上的汗毛竖立、讓我的双脚轻踏。喷气机的声音,引擎的预热声,甚至鞋子踩在路上的踢踏声,都能够撩起这种久远的战栗,让我嘴干眼直手心发热、胃在肋骨窝下翻搅。换句话说,我的情况一直没有改善;再换句话说,狗改不了吃屎,这个毛病恐怕没救了。这个认知并不是为了要告诉其他人,而是要让我自己了解。”——约翰 . 斯坦贝克《查理与我》

原来丘吉尔也是个爱旅行的斜杠青年

二战初期,丘吉尔登上首相的宝座,带领英国人抵御德国法西斯的侵略。他不仅是一个伟大的政治家,还是个认真的学者、画家和记者。一生中,丘吉尔共写出了26部专著,被翻译成多国文字在世界各国发行。1953年更是凭借纪实文学《不需要的战争》,获得了诺贝尔文学奖。首相不仅爱文学,更爱旅行。1907年,33岁的他作为英国殖民地副大臣,前往东非考察,旅程中的狩猎观光活动,为他在1908年出版的《我的非洲之旅》累积了许多素材。《我的非洲之旅》中既有丘吉尔对非洲风土人情的描述,也有他对于非洲政府治理和经济发展的看法。“乌干达铁路”、“近探肯尼亚山”、“东非高原”、“徒步之旅”等十一个章节最大程度地还原了丘吉尔眼中的非洲世界。

“随着火车在断崖上沿着倾斜而蜿蜒的轨道往下驶去,一幅宏伟壮丽的全景图,便展现在了我们的眼前。远远望去,下方就是宽广辽阔的东非大裂谷;它沐浴在阳光之下,一直延伸到远方那朦朦胧胧、紫色氤氲的地平线。原本平坦的谷底,突兀地耸立着许多奇形怪状的火山和火山口。远方隐隐约约地显现出对面那道褐蓝色的山脉来。我们凝视着下方的平原,宛如坐在高空气球上,还以为森林只是一片片绿草,而高大巍峨的树木则只是矮小的荆棘呢。”——丘吉尔《我的非洲之旅》

不在路上哪来的灵感

20世纪30年代普遍被认为是海明威创作的低谷时期,却也是海明威旅行的黄金年代,为了观看斗牛、打猎和捕鱼,他周游列国,如西班牙、古巴都是他的常驻之地。在西班牙观看过几百场斗牛比赛后他写下了《死在午后》和《危险的夏天》;非洲草原上的狩猎给予他《非洲的青山》、《乞力马扎罗的雪》、《曙光示真》等作品的创作灵感;而在古巴的旅居时光,海明威又靠自己的捕鱼经历和所积累的海洋知识,写出了《老人与海》。除此之外,巴黎也给了海明威源源不断的写作灵感。当他尚未有名气之前,就与第一任妻子在巴黎旅居,从1921年住到1926年。

“当你放弃了记者的工作,当你写一些没有人看的故事的时候,当你饿着肚子,还要骗家里人说是跟朋友一起吃饭时,最理想的去处就是卢森堡公园了,因为在观象台广场和Vaugirard之间的路上,既看不到也闻不到食物的味道。”——海明威《流动的盛宴》

去瑞典前,不如先看一本童话

你或许没读过《骑鹅历险记》,但应该见过尼尔斯在白鹅脖子上眺望瑞典平原与灌木景致的图画。书中将北欧美丽的自然风光与人物心灵的成长完美结合,是1901年文学奖设立至今唯一一部获奖的童话作品。1902年,瑞典国宝级作家塞尔玛·拉格洛夫受瑞典国家教师协会所托,写了一本关于瑞典的、适合孩子们在学校阅读的书,以此来帮助孩子了解瑞典地理环境。于是,这个富有探险精神的女作家便开始爬山涉水,到瑞典各地考察,并收集各地的动植物知识与民间传说。1909年,塞尔玛·拉格洛夫凭借《骑鹅旅行记》成为第一位获得诺贝尔文学奖项的女作家,并赢得了与丹麦童话作家安徒生齐名的声誉,她的肖像甚至出现在瑞典货币20克朗钞票上。

“正当大雁们离开维姆布湖开始朝北飞行的那一天,下起了大雨。大雁们为春雨感到高兴,因为春雨把冰封的湖面凿出一个个洞,可是男孩子浑身湿透,冻得瑟瑟发抖。男孩子勇敢地咬紧牙关硬撑着。大雁们终于降落在一块大沼泽地上,男孩子情绪饱满地跑来跑去寻找蔓越橘和冻僵了的野红莓。但是夜幕降临了,荒野变得异乎寻常的可怕。男孩子感到他必须走,到有灯和暖和的地方去,这样他才不至于被活活吓死。”——塞尔玛 · 拉格洛夫《骑鹅旅行记》

最会写游记的诺贝尔奖得主

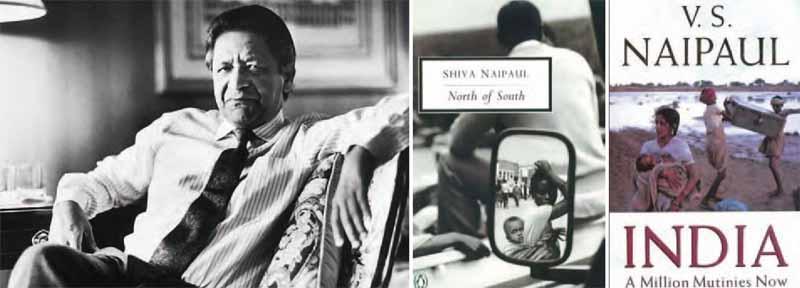

印度裔英国作家V.S.奈保尔一生中的大部分时间都在旅行。2001年他被授予诺贝尔文学奖时,瑞典学院称奈保尔是“世界主义作家”和“文学旅行家”。从20世纪60年代开始,他穿越加勒比、非洲、两河流域以及他的祖籍之国——印度,写下了关于这些地区的游记。其中,最为人熟知并称赞的无疑是他的“印度三部曲”:《幽暗国度:记忆与现实交错的印度之旅》、《印度:受伤的文明》、《印度:百万叛变的今天》。伊朗伊斯兰革命后半年,即1979年8月,奈保尔又开始了他的伊斯兰文化之旅:先去伊朗,然后去巴基斯坦、马来西亚、印尼,从而创作出了《在信徒的国度》。当然,作为最会写游记的诺贝尔文学奖得主,奈保尔的游记还有很多,比如《超越信仰》、《失落的黄金国》、《非洲的假面劇》等,他这一生都在用“旅行者”的视角去观察这个世界。

“无话可说,无事可做:这是皇家沉默的惯例。然而,无事可做——这也是事实。帝国横跨整个世界,它太辽阔了。费尔南多·贝里奥与这些抱怨、焦虑的官员不同。他继承得来的职位是终身的,也从来不请求免职或是调任。他时而待在圭亚那,时而待在特立尼达,从不抱怨。他仍然代表官方寻找黄金国,但从未写过报告。”——V.S.奈保尔《失落的黄金国》

青春都是一场远行

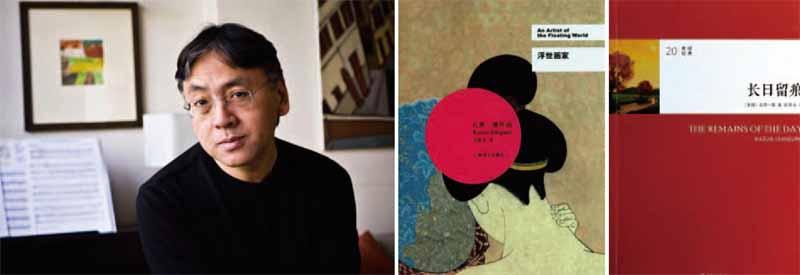

石黑一雄出生于1954年的日本长崎,因为父亲在萨里大学申请到了一个海洋学研究的职位,所以在他5岁时便随家搬到英国。少年石黑一雄喜欢音乐,5岁就开始学习钢琴,后来还练过吉他。高中毕业后,他就一个人背上行囊,在美国和加拿大,一边旅行,一边坚持音乐创作。虽然石黑一雄没成为歌手,但这段旅行为之后的写作积累了大量素材。1983年,他开始陆续发表《群山淡景》、《浮世画家》、《别让我走》、《长日留痕》等小说,并于2017年被授予诺贝尔文学奖。

“那年夏天,我们就这样来到这座城市,无忧无虑,相信在自己找到合适的房子之前,肯定能跟别人暂时合住,现在想来那种自信真是挺奇怪的。还好,并没有什么事情来挑战我们的自信,我们很快就在喧闹繁华的金贩道附近找到了一小间出租的地下室。”——石黑一雄《浮世画家》

伊斯坦布尔的代言人

伊斯坦布尔终于等到了它自己的代言人——奥尔罕·帕慕克。上世纪70年代,当帕慕克还在大学读建筑系时,就开始了在他出生之地伊斯坦布尔的漫游。在《伊斯坦布尔:一座城市的记忆》中,帕慕克写道:“伊斯坦布尔的命运就是我的命运:我依附于这个城市,只因她造就了今天的我。”然而只用文字远远不够表达帕慕克对伊斯坦布尔的爱,于是,帕慕克便决定用影像来记录下他眼前的城市景色。2012年至2013年,他用一部长焦相机,在自家阳台上拍摄了超过8500张照片。在他拍摄的伊斯坦布尔中,能看到博斯普鲁斯海峡、马尔马拉海、远处的山、正在海上远行的船只以及掠过天空的飞鸟,这些都是帕慕克对于城市伊斯坦布尔的沉思。

“这些风景反映了我自己的心理状态,揭示了流淌在我身上、难以言喻却又深刻的情感。”——奥尔罕·帕慕克

对大自然的碎碎念

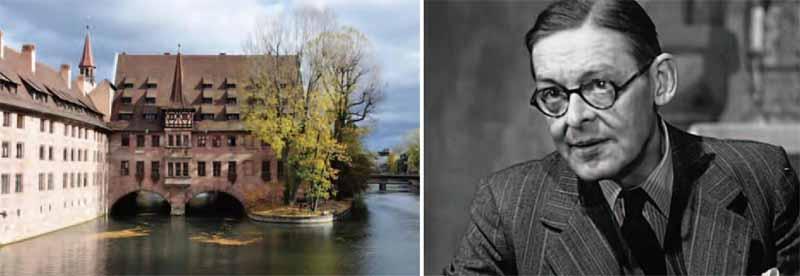

对故乡、大自然的依恋,对工业文明、战争的排斥,共同促成了赫尔曼·黑塞作品的主题。1911年,黑塞对于在乡下生活的日子感到无趣,于是他便开始了一场长达八个月的印度之行,后来发表的游记《印度纪行》和长篇小说《流浪者之歌》就是此行的收获。不过比起前面体量大的深度长篇,黑塞50岁时写下的《纽伦堡之旅》读起来更像是普通人旅途的碎碎念。作为德国巴伐利亚州的第二大城市,很难想象纽伦堡这座城市在二战后几乎完全被炸毁,又被德国人一砖一瓦重新垒起。

“依我的经验看,施瓦本的神学家和语言学家莫不都有如下的倾向:赶火车的时候几乎要迟到,却在最后一秒钟搭了上去。我俩也是这样。在这段历史岁月如此惊人快速地流逝过去之后,我又得踏上去乌尔姆的列车了。我险些就要误了那一班,所以也就不存在什么告别仪式了,暮色之中我抵达乌尔姆。”——赫尔曼·黑塞《纽伦堡之旅》