萨冈游戏人间

刘文

你好,萨冈

“这种从未有过的感觉以烦恼而又甘甜的滋味在我心头萦绕,对于它,我犹豫不决,不知冠以忧愁这个庄重而优美的名字是否合适。”1954年,以这经典开头叩开文坛的时候,萨冈只有18岁。她完全预想不到,自己的赌气之作会在几个月后带来84万册的销售记录,而且几十年后仍然不曾有人逾越。

小说的故事和人物关系其实很简单,为所欲为的女儿,风流不羁的单身父亲,父亲的两个情人,一段假日。但正如小说主人公、少女赛西尔所说:“我们具备了一场悲剧的所有要素:一个勾引女人的男人,一个半上流社会的女人,一个有头脑的女人。”一个胆大妄为的女孩,写了一本“不道德的小说”,这是评论家对它的第一观感,但却令人无法释手。当时为《世界报》担当文学版专栏作家的是法兰西学院院士艾米尔·昂里奥,老先生在自己的评论文章里毫无保留地說出了对这本小说的迷恋:放在一边,又拿到手中,读了又读,“看完这本书,一切都显得淡然乏味了”。著名作家莫里亚克属于持批评意见的一派,他反对将齐名龚古尔文学奖的批评奖授予萨冈,并且连她的名字也不屑说,代之以“那个18岁的明星”。随后大作家在《费加罗杂志》上发表了对这本小说的专题评论,同样连作者名和书名都没有点出,不过他在文中还是承认,小姑娘“以最简单的语言把握了青春生活的一切”。获奖,以及莫里亚克的批评,都拉升了销售。出版社开印4500册,之后不断加印,三个月后卖到10万册,很快突破20万册,等到年底的时候已经超过80万册了。一本纯文学读物,成了“二战”之后法国最畅销的书籍,1954年度最受欢迎的法国制造。

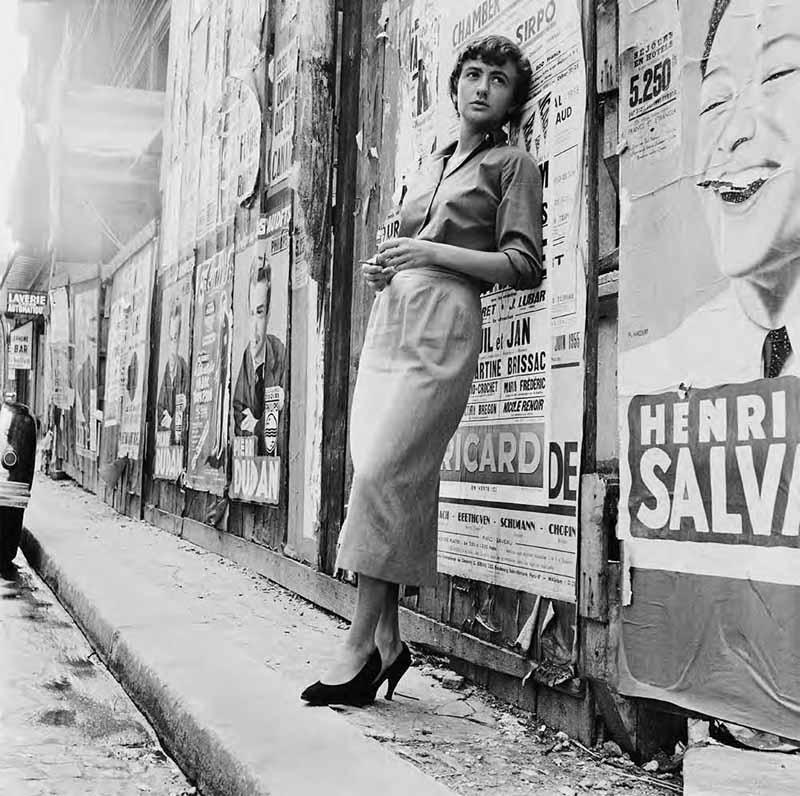

如果说小说具备了一场悲剧的所有要素,那么萨冈便具备了畅销和变身名流的全部潜质——年轻,漂亮,富有,才气,再加上一点离经叛道。她出生于法国南部小镇一个优裕的大家族,父亲是企业主,举家移居巴黎后生意做大,生活更加奢华。对于萨冈的任性,父亲一向听之任之,给她全部自由。像她这种家境的女孩子,上的都是高级教会学校,可她厌恶那种环境,变得十分反叛,小说里赛西尔的生活,完全可以描述萨冈本人的中学时代:“我认为我那时的大部分快乐都归功于金钱,坐车快速兜风的快乐,有件新连衣裙的快乐,买唱片、书籍、鲜花的快乐。我现在仍不为这些轻易获得的快乐而羞耻。再说我称它们为‘轻易获得的快乐,仅仅是因为听到别人这么说。也许我更容易悔恨,否认我的忧愁和内心的恐慌。不过爱好快乐与幸福代表了我性格中惟一协调的方面……”因为长期旷课,第一所学校将她开除了;第二所学校也无法容忍她的不驯,直到第三所学校出于同情接受她,萨冈才得以完成中学学业。她经常喝酒,抽那个时期最著名的切斯特菲尔德牌香烟,惟一合乎规范的优点是喜欢读小说和诗歌,视司汤达、兰波、普鲁斯特、纪德和萨特为偶像。写小说的时候,萨冈已经进入索邦大学文学系预科班,因为在晋升考试中落榜,她决定用写作来获得心理平衡,证明自己并非一无是处。

我最近才初读萨冈的《你好,忧愁》。关于她率性而为的一生的描述散见于不少书刊中,我早就心生羡慕,她的作品却迟迟没有看过,特别是她的成名作,这都是出于嫉妒心——读一个18岁的孩子写的东西?读毕,为她的才情所折服。她营造的氛围让人微醺。有评论说她早熟了10年,何止10年啊,真不敢相信不满20岁就能把暧昧的生活看得如此清楚。

可是我的嫉妒有增无减。萨冈中学期间被学校开除后每天游荡在咖啡馆与街头,我初中时也曾逃学,但我无处可去,身上没有钱,初春的早晨如果不坐在教室里,在户外呆久了还挺凉。我连本课外书都没带,在大街小巷漫无目的地闲逛。好学生的劣根性又总在我身上作祟,同学们都在学校圈着呢,我一适龄中学生在哪儿呆着都觉别扭。

没到晚上放学时间,我就坚持不住回家了。东窗事发,我只好说不想上学了,想在家学习,但学校的考试我会去参加。父母当然不能同意,父亲认为我是因为学习不再像小学时那么拔尖了,所以就想做出惊人之举引人注意……我游荡了一天,回家又在父母面前费力地表达自我,身心俱疲,轰然睡去,一觉醒来已经7点了,睁眼看见母亲在我房里的穿衣镜前。她正收拾自己,一会儿就要上班去了,见我醒了,她板着脸对着我:“你不想上学就是因为想睡懒觉!”

生活不久就如常了,别无选择。不像萨冈,她有自己的世界,还有天赋可以凭借。

1957年4月,车祸之后在纽伊马衣医院的萨冈,萨冈曾说:“生命是场飙车,我有权自毁。”

迷人的小魔鬼

萨冈曾评价自己,“我可能不是伟大的作家,但我是出版现象”。一本小说,50年后还有文字来专门纪念它的出版,多少证明这小说的价值。在2000年到来前夕,日本作家大江健三郎和戏剧家井上厦有过一次著名的“世纪末对话”,两人评论着上世纪各个年代影响深远的社会、政治和文化事件,被媒体广为转载。聊到50年代的时候,大江健三郎说了这么一段:“我认为1953年是非常重要的(指斯大林之死和科学家发现DNA)。第二年,美国在比基尼环石礁进行氢弹爆炸试验。同年,弗朗索瓦兹·萨冈崭露文坛。我买的第一本法语书就是她的《你好,忧愁》。与我同年的萨冈在巴黎出版小说的时候,我才刚开始学法语,这令我非常沮丧。”接下来被这位诺贝尔文学奖得主提及的同期文化事件,也就只有披头士乐队的出现了。虽说是个人记忆,但难以否认,在上个世纪50年代,他们的青春也是贴了标识的:牛仔裤,披头士,塞林格的守望,萨冈的忧愁。对于同代人而言,萨冈就是难忘的年华符号,她和《麦田守望者》的作者塞林格一起略怀忧伤,向成人世界所代表的秩序做了文字的反抗。

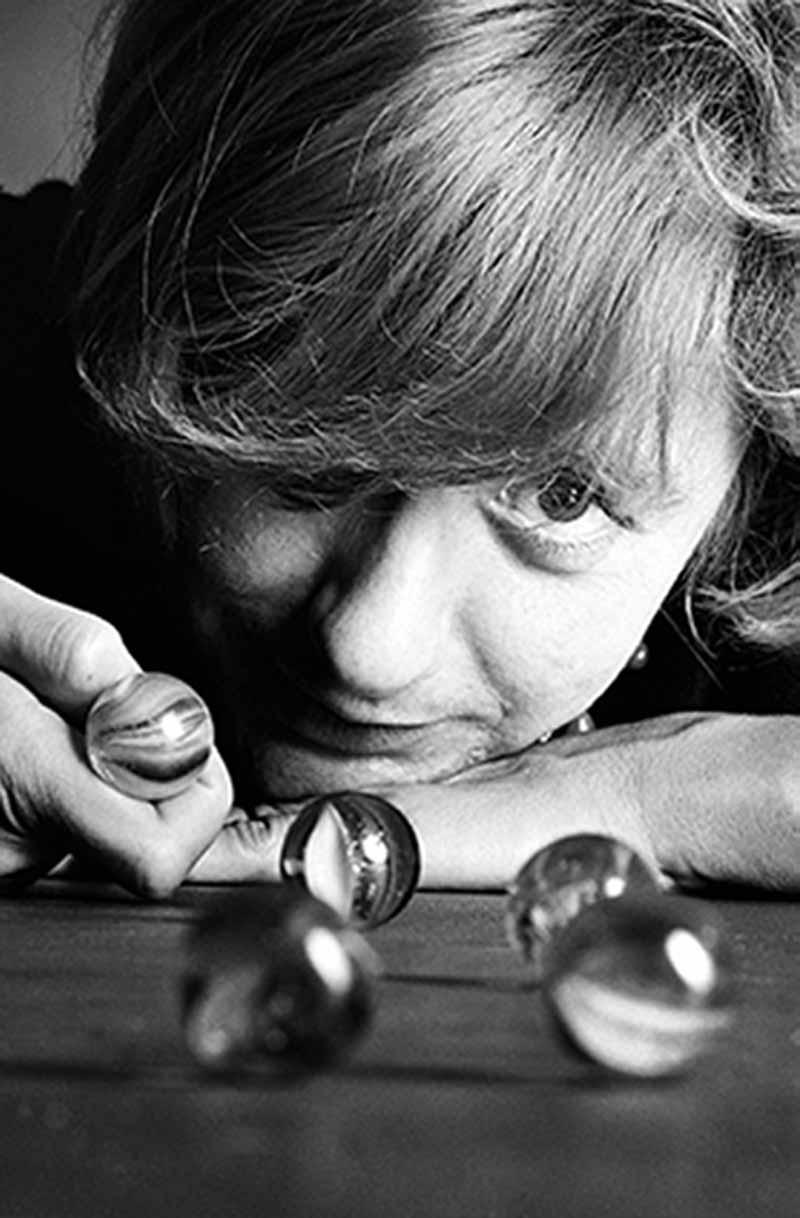

萨冈20多岁时,在法国的名气已经比萨特还大。法国人特别喜欢萨冈,她随心所欲、放荡不羁的任性做派似乎特别体现出一种自由状态。萨冈也尽情享受出名带给自己的快乐。作为家中最小的孩子,她深受宠爱,从未缺过钱。《你好,忧愁》出版后,更是财源滚滚而来,她的父亲警告她“这是十分危险的”,并建议她把钱尽量都花掉,她果然迅速就把钱挥霍光了。她买了一辆二手美洲豹XK140,四处飙车,结果一场车祸差点要了她的命。不过这是几年以后的事了。在1960年以前,萨冈在写作上一直爆发出巨大能量,以可观的速度构筑自己的忧愁世界。她的20多部小说篇幅多数都很短,人物数量很少,只描写两个或三个人物之间的爱情纠葛,题目通常都透着精巧,《你好,忧愁》、《心灵上的青痕》、《冷水中的一抹阳光》,都来自法国诗人艾吕雅的诗句。有人批评她这种“原生态写作方式”是无休止的自我重复,在文学上缺乏挖掘的深度。还有人认为,跟一个没有受过苦的人谈文学、谈写作就是浪费时间。然而,萨冈并不以为意,她的小说都是在优渥慵懒的生活环境中写出来的,“吃着干酪火锅,品着红酒,咬着白巧克力薄片”,“或是由于多喝了一杯威士忌,或是由于突发了一次靠不住的灵感”。她写作,是因为舒适的生活过得太久后,她感到“一种难以承受的平庸,需要振作一下,获得一种新的平衡”。从这个角度,她认为写作拯救了她的堕落。“我若下辈子不用愁钱,上帝知道我会落得个什么下场。”她69岁因病去世时,她的朋友们发现她欠下的债务达到了100万欧元。

萨冈与她的第一任丈夫出版商盖伊·肖莱尔,这段婚姻维持了两年。1961年,萨冈与电影《再见》的创作团队在一起,这部电影根据她1959年的小说《艾米兹 · 沃斯 · 布拉姆斯》改编。萨冈和第二任丈夫罗伯特 · 韦斯托夫。萨特浪荡成性,图为和“唯一等了他一生的女人”西蒙 · 波伏娃。

人们往往倾向于把萨冈和她笔下的人物混为一谈。批评她的人说,她总是活在自己的小世界里。然而萨冈却认为,她在她写的人物中从来都看不到自己。“我从不想写自己的生活故事,我愿意写我不认识的人的生活。我不像当代作家那样把遇见的人写进自己的作品中,我觉得这很贫乏也很羞耻,这会是对朋友的背叛。

至于萨冈自己的感情历程,就像飙车,每一站都转瞬即逝。1958年,她和出版人居伊·斯肖莱尔结婚,两年后离异。1962年,旅居美国时她嫁给了美国罗伯特·韦斯托夫,后者是一个梦想成陶瓷艺术家的花花公子,他们在生下一个儿子后也分手了。萨冈最后被媒体关注的一段情感,是和她少女时代的偶像萨特。1978年萨特双目失明,疾病缠身,萨冈听说后,写了那封著名的《给让-保尔·萨特的情书》在报上发表,倾诉自己对大师的仰慕和爱恋,鼓励他带着勇气生活。萨特请人念了这封信,很感动,他约萨冈见面吃饭,谈天说地,以后两人每十天就单独见一次面,忘年之恋在圈子里传为美谈。为了让萨特能随时随地听到自己的“情书”,萨冈用整整三个小时重新朗读并录制了那封长信,留给萨特在深夜独自回味。他们的这段交往直到1980年萨特去世才结束。

少女萨冈深谙时间的秘密,她喜欢速度,也渴望宁静,她喜欢挥霍大把的时间,也喜欢远远地看着挥霍时间的人群。这个法国资产阶级上流社会的小姐,一生都在躲避灵魂的沉重。她用一种“轻巧的旋律”投入写作,形成一种从容洒脱的文风。

她写蹩脚的诗歌,在诗行间流淌青春的感伤,她满足于成为这样一个公共形象,躲在“萨冈传奇”背后,扮演一个着迷于速度、酒精、男人、大海和夜巴黎的天真而邪恶的少女,对传统的道德观毫不在乎,在彻夜跳舞和饮酒作乐中忘记思考。

轻浮有时只是一个骗局

萨冈十八岁成名,一生写就四十多部作品,其中占大多数的小说、戏剧等虚构作品结结实实地构建出她至死也无法摆脱的精彩传奇;为数不多的访谈、回忆录与散文等非虚构作品却展现出一个真实的、带着几分稚拙的永恒少女的形象。如果不是熟悉且深爱萨冈的读者,很容易对这样的文字感到失望,甚至厌倦。这种互相矛盾的两面,在《租来的房子》里体现得再明显不过了。在这部作品中,萨冈抛开了“小魔鬼”的外衣,像我们青春时代身边那个时而有些小疯狂时而有些小紧张的闺蜜,故作深沉是她,过度抒情是她,直言快语是她,玩世不恭也是她。

那哪个才是真正的萨冈?能肯定的是,萨冈不是杜拉斯,也不是波伏娃,更不是乔治桑。她跟世界讨要一枚彩色的糖果,世界却给她一个五颜六色的巨大的糖罐子,任她在里面挑选。这个世界太不公平了,有人遭受着万千磨难,有人却永远活在甜蜜的梦里——萨冈就是后者。

萨冈过于早慧和聪明,似乎从一出生就认清了世界的本质和虚无,时间太快,岁月无情,只管享受,不要理會痛苦——所以她的人生总呈现出一种轻飘飘的倾向,她对于人生中那些宏大的命题既不关心也不关切,她只管快不快乐。她的前辈杜拉斯、波伏瓦、乔治桑,都是生活的高手,人生经验的集大成者,她们敢于深入到生命的深处,做极致的探索,然后形之于作品,老道而深刻。萨冈的写作,靠的是自己的天赋和肤浅的人生经验。她的小说单薄、无力,情节简单,主题浅淡,不痛不痒,连手法和形式都如此一致。

但那又怎样呢,她又没想过成为大师,当命运之手将她送上神坛,她只不过按照命运的安排坐上去而已。但她似乎又不是任由命运摆布的人,她的一生都按自己的想法生活,那么任性,又那么自由。

萨冈的一生可以用“游戏人间”四字概括,她好像不在乎任何人却又热爱着全人类,她桎梏于规则之中却又蔑视规则,一切都随心而去,无关紧要。她疏于爱,却又去爱,她时常忧愁,却又疏于忧愁。她的小资文学作品在时代的洪流中被毫不留情地碾压,在萨特、波伏娃靠作品名扬千古的时候,萨冈本人远远比她的畅销书更加有趣,她用自己,告诉所有人,如何度过自由而浪漫的一生。这样的一生,无法也不被赞同模仿,却实在迷人。