带形蜈蚣藻盘丝体孢子的形成及温度和光照强度对其放散的影响

陈 蕾 卞 瑶 周 旭 娄 宇 依 朋 王宏伟

(辽宁师范大学生命科学学院, 大连116081)

带形蜈蚣藻(Grateloupia turuturuYamada)隶属于红藻门(Rhodophyta)、海膜目(Halymeniales)、海膜科(Halymeniaceae)、蜈蚣藻属(GrateloupiaC.Agardh)。藻体单生或丛生, 鲜红色, 新鲜的藻体黏滑, 高40—100 cm, 宽4—15 cm。一般藻体单条如带状, 但有的基部或上部分裂为1—2条以上的小裂片, 边缘呈波浪形, 有的边缘还生出小羽枝, 藻体基部形成细小的短柄, 具有圆盘状的固着器。一般生长在低潮带岩石上或石沼中, 广泛分布于我国各地沿海, 在黄、渤海全年可见[1,2]。

带形蜈蚣藻中含有丰富的蛋白质、碳水化合物、维生素及其他矿物质[3]。藻红蛋白是海藻中重要的光捕获蛋白, 带形蜈蚣藻中R-藻红蛋白的含量极其丰富[4,5]。另外, 带形蜈蚣藻富含大量卡拉胶以及多糖[6,7]。带形蜈蚣藻的代谢产物具有抗菌、抗病毒、抗肿瘤方面的活性, 目前其化学成分结构鉴定和抗病毒活性等方面的研究已成为当前研究的热点[8—11]。Shanmugam等[12]曾经报道了从带形蜈蚣藻中提取的卡拉胶具有抗凝血的活性。带形蜈蚣藻不仅在医学药品方面具有潜在的利用价值[13—16], 而且可作为一种副食品, 每逢繁殖季节, 沿海居民多采收食用[17]。带形蜈蚣藻作为大型经济海藻, 为了满足市场需求, 研究如何大规模人工育苗、养殖也成为热点。

带形蜈蚣藻的早期发育类型为间接盘状体型,生活史为典型同型世代交替。带形蜈蚣藻囊果为球状, 囊果中的双倍体融合的细胞能产生果孢子。果孢子发育成四分孢子体, 经减数分裂产生四分孢子。四分孢子萌发形成雌、雄配子体[18]。带形蜈蚣藻丝状体并不是其生活史中的一个阶段, 但有学者在培养过程中多次观察到, 如魏晓娇[19]和Wei等[20]通过显微镜观察到了带形蜈蚣藻丝状体在室内条件下发育成盘状体的具体过程, 并得到了盘状体形成的最适温度以及盘状体发育成直立枝的最适条件。张泽宇等[21]采用盘状体剥离法获得蜈蚣藻丝状体, 又采用丝状体切断法进行采苗, 经过2个月的室内培养, 成功生长出蜈蚣藻幼苗。

最近在培养带形蜈蚣藻丝状体过程中, 我们发现其丝状体能形成孢子囊并释放孢子, 将该孢子暂命名为“盘丝体孢子”。目前, 带形蜈蚣藻丝状体形成孢子的现象、机制及温度、光照强度等环境因子对其形成、放散的影响均没有报道。因此, 我们详细观察了盘丝体孢子的形成过程, 并研究温度及光照强度对带形蜈蚣藻丝状体中类单孢子放散的影响, 得到了实验室条件下带形蜈蚣藻丝状体盘丝体孢子形成、放散的最适温度及光照强度。

本研究补充了带形蜈蚣藻丝状体的无性繁殖过程, 为带形蜈蚣藻的种质保存、人工育苗及养殖技术提供新的技术支撑, 同时为探讨带形蜈蚣藻以及蜈蚣藻属的起源与演化提供新思路与理论基础。

1 材料与方法

1.1 材料采集和预处理

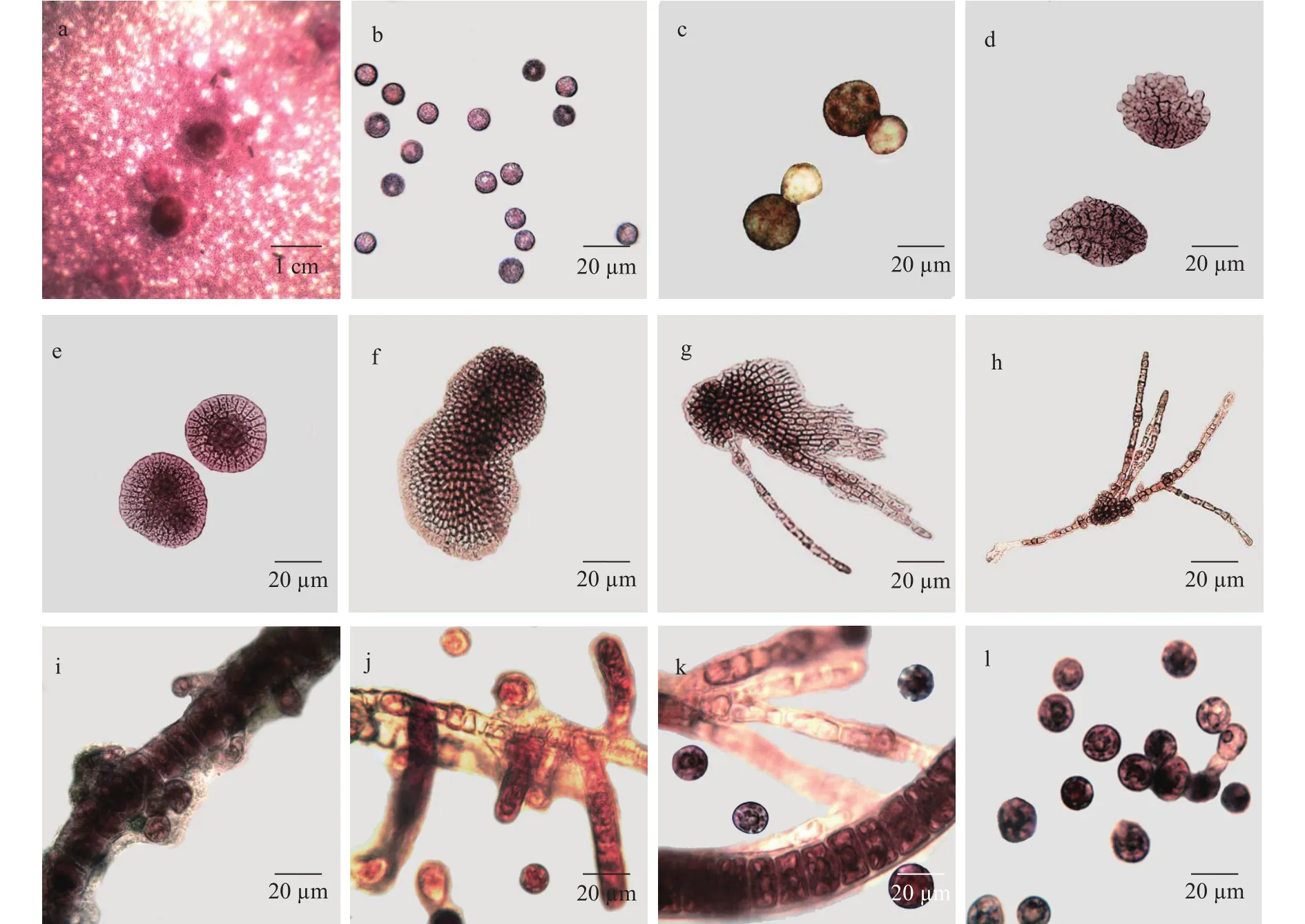

实验用的带形蜈蚣藻雌配子体于2016年11月12日采自辽宁省大连市黑石礁的低潮带石沼中(图 1),用盛有海水的保温箱, 将其带回实验室。

预处理过程参考曹翠翠等[22]的处理方法: 先用灭菌海水冲洗藻体数次, 在解剖镜下用解剖针和软毛刷去除藻体表面泥沙、附生性杂藻、原生动物等附着物, 最后再用灭菌海水将其冲洗数次。选取完整、生长情况良好的具有囊果的雌配子体在室温通风处阴干1h, 以刺激孢子放散。将玻璃缸(20 cm×10 cm×10 cm)灭菌后, 在底部铺满已灭菌的载玻片,放入带有成熟囊果的带形蜈蚣藻雌配子体, 装入500 mL灭菌海水, 置于培养条件为温度16℃, 光照强度为60 μmol/(m2.s), 光照周期为L∶D=10∶14的恒温光照培养箱内。待有大量果孢子放散出来后, 将附有果孢子的载玻片转移到灭菌培养皿中, 向培养皿中加入2/3 体积的PES (Provasoli's enriched Seawater Medium)培养液, 另加入GeO2(2 mg GeO2/1 L PES)以防止附生硅藻的生长, 隔天更换1次培养液。培养至盘状体时期用于后续实验。

1.2 丝状体的形成与扩增

将带形蜈蚣藻盘状体置于温度为20℃, 光照强度为90 μmol/(m2.s), 光照周期为L∶D=10∶14的培养箱内, 培养15d, 在显微镜下观察到盘状体细胞逐渐伸长, 长出自由丝状体。

在此培养条件下继续培养10d, 以获得足量的成熟丝状体用于实验。

1.3 盘丝体孢子的形成与放散

将成熟丝状体放在铺满载玻片、装有PES培养液的培养皿中, 置于温度为16℃, 光照强度为60 μmol/(m2.s), 光照周期为L∶D=10∶14的恒温光照培养箱内, 培养48h后取出载玻片并用灭菌海水轻微冲洗,在10×10倍光学显微镜(Nikon 216987)下观察到丝状体内产生多室孢子囊、并放散出大量盘丝体孢子, 拍照记录。

图 1 带形蜈蚣藻野外生境(雌配子体)Fig. 1 Habitat of Grateloupia turuturu from Heishijiao, Dalian (Female gametophyte of G. turuturu)

1.4 盘丝体孢子放散条件的设置

温度设置: 将成熟丝状体分别置于温度为6、12、16、20、24、30℃, 光照强度为60 μmol/(m2.s),光照周期L∶D=10∶14的培养箱内培养(共6个梯度,每个梯度设置3个平行样本)。

光照强度设置: 将成熟丝状体分别置于光照强度为10、30、45、60、90和120 μmol/(m2.s), 温度为15℃, 光照周期L∶D=10∶14的培养箱内培养(共6个梯度, 每个梯度设置3个平行样本)。

1.5 盘丝体孢子放散观察及数据统计

将培养皿灭菌后并编号, 培养皿中铺满已灭菌的载玻片, 装入等量培养液后, 用镊子夹取等量丝状体放入培养液中, 开始计时。在放散附着后的12h、24h、48h和72h时将载玻片取出, 用灭菌海水轻微冲洗载玻片, 放在10×10倍光学显微镜(Nikon 216987)下观察, 视野半径r=0.80 mm, 随机选取十个视野, 记录每个视野的孢子数, 求平均值A。盘丝体孢子放散密度的计算公式为: 盘丝体孢子放散量(个/mm2)=A/(πr2)。

2 结果

2.1 带形蜈蚣藻丝状体及盘丝体孢子的形成过程

带形蜈蚣藻雌配子体表面小斑点状的囊果(图 2a),在实验室条件下培养约24h, 放散出果孢子附着在藻体下方载玻片上, 近球形, 直径为5—10 μm (图2b), 果孢子附着后48h内果孢子的原生质体向一侧凹陷, 另一端向外凸起并形成萌发管, 原生质体向萌发管转移, 并在原地形成空泡(图 2c)。培养到第3天时, 随着细胞分裂, 空泡逐渐变小、消失, 形成多细胞团(图 2d)。当出现顶细胞和基细胞分化时,进入盘状体时期(图 2e), 随后盘状体逐步增大、融合, 发育速度变缓, 形状呈不规则的椭圆形(图 2f)。培养到第22—28天时, 盘状体上产生丝状体(图 2g),并且随着培养天数的增多, 丝状体逐渐变长(图 2h)。进一步观察, 在丝状体上可清晰地看到盘丝体孢子(图 2i)。将丝状体在不同温度及光照强度的条件下培养, 观察盘丝体孢子放散过程(图 2j-k)及其最终形态(图 2l)。

图 2 带形蜈蚣藻丝状体中盘丝体孢子形成过程及放散附着Fig. 2 The filaments forming process, release and attachment of disc-filamentospores of Grateloupia turuturu

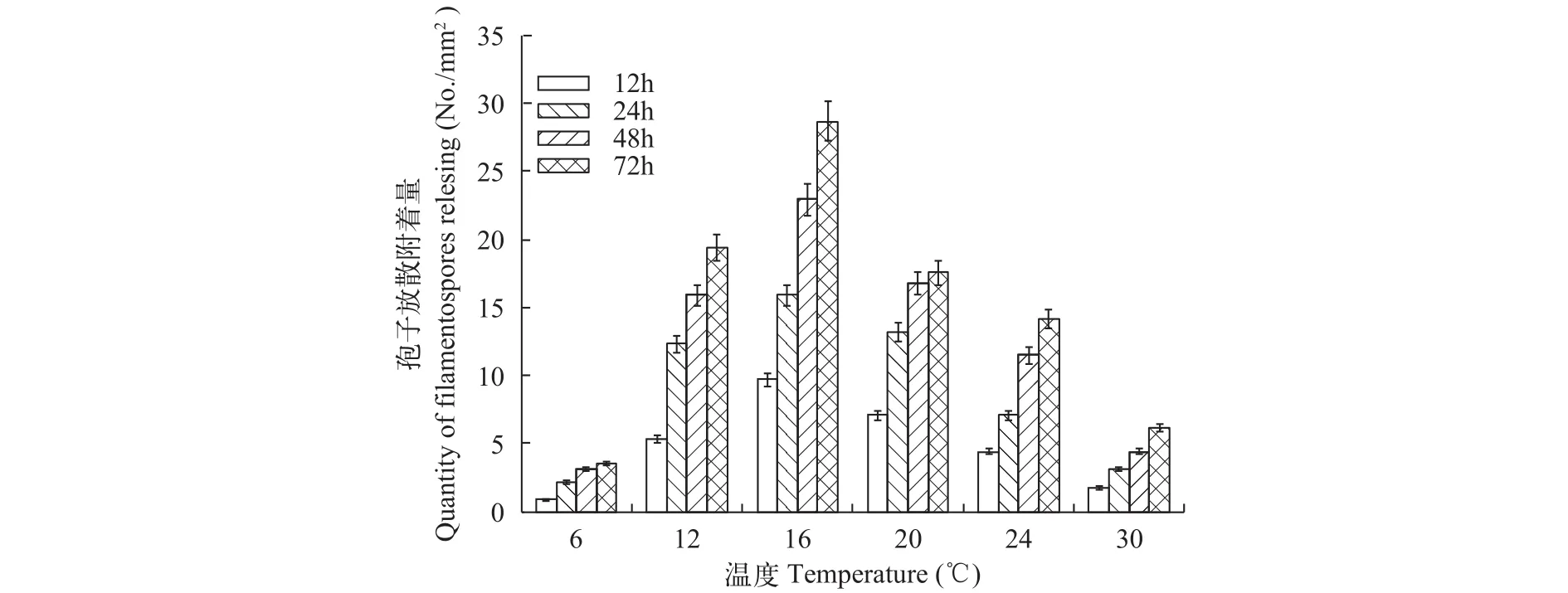

2.2 温度对丝状体盘丝体孢子放散的影响

带形蜈蚣藻丝状体释放盘丝体孢子受温度影响, 当温度在12—24℃, 均有盘丝体孢子放散, 温度小于12℃或大于24℃时, 盘丝体孢子的放散现象不明显。盘丝体孢子的放散量与放散时间成正比。如图 3、图 4所示, 在放散72h后, 温度为6℃时, 由于低温的胁迫, 盘丝体孢子放散量极少, 为3.53个/mm2(图 3b); 温度为12℃时盘丝体孢子的放散量温度为18.97个/mm2; 16℃时的放散量有最大值, 达到28.65个/mm2(图 3a); 当温度为20℃时盘丝体孢子的放散量为17.55个/mm2; 温度为30℃时, 由于高温的胁迫, 盘丝体孢子放散量也极少, 仅有6.17个/mm2。这说明丝状体盘丝体孢子放散适宜的温度为12—20℃, 最适温度为16℃。

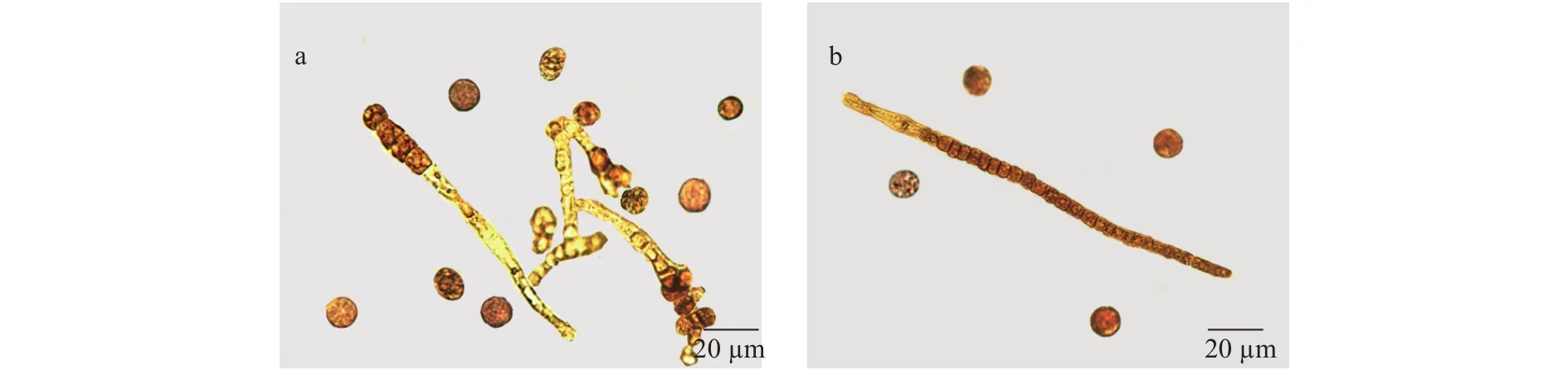

2.3 光照强度对丝状体盘丝体孢子放散的影响

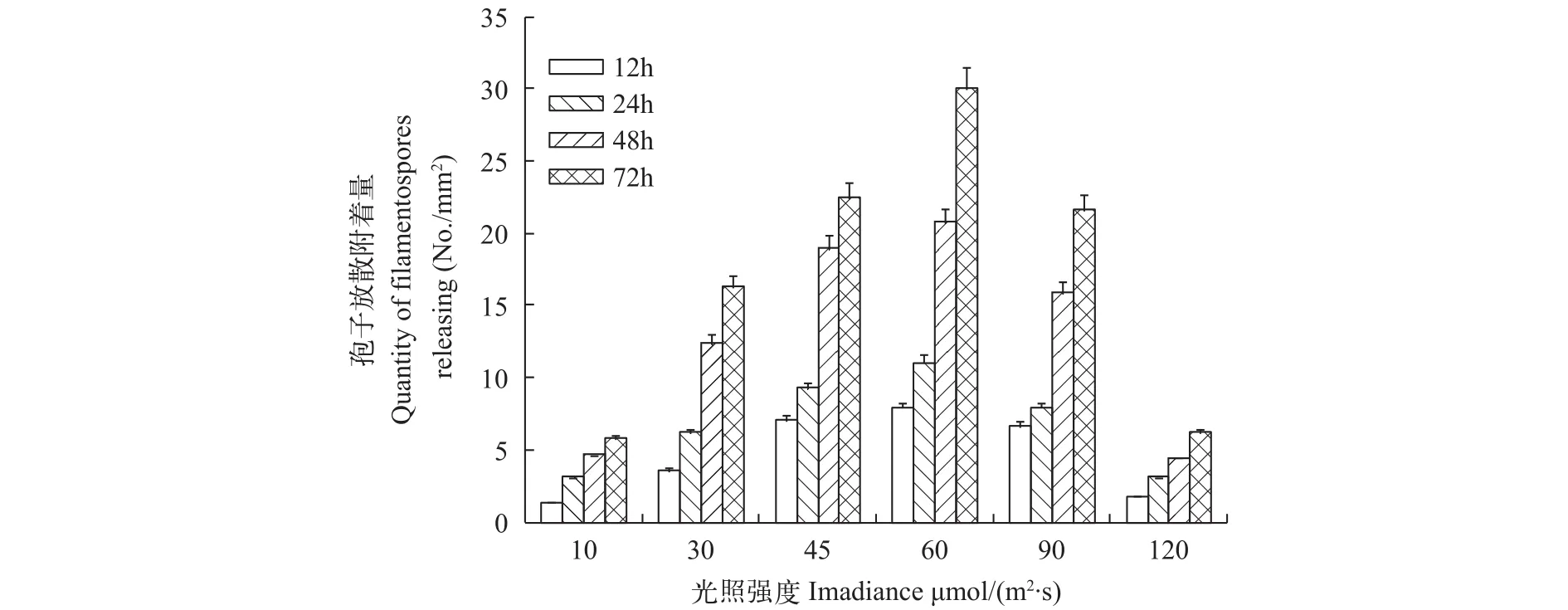

光照强度条件对带形蜈蚣藻丝状体释放盘丝体孢子具有影响。当光照强度为10 和120 μmol/(m2.s)时(图 5b), 只有极少盘丝体孢子完成放散与附着, 当光照强度为30、45、60和90 μmol/(m2.s)时盘丝体孢子均能完成放散附着, 但放散与附着量存在一定的差异, 其放散量分别为16.31、22.48、29.97 和21.60个/mm2(图 5a)。如图 6所示, 盘丝体孢子的放散附着量在30—60 μmol/(m2.s)随着光照强度的升高而增大, 在光照强度大于60 μmol/(m2.s)有下降的趋势。在60 μmol/(m2.s)条件下盘丝体孢子的放散附着有最大量, 因此适宜盘丝体孢子放散与附着的光照强度范围为30—90 μmol/(m2.s), 高光强和低光强均抑制其放散附着。

3 讨论

图 3 培养72h后不同温度下带形蜈蚣藻盘丝体孢子放散附着情况Fig. 3 Result of different temperature on disc-filamentospores releasing of Grateloupia turuturu after culturing 72h

图 4 不同温度下盘丝体孢子的放散量Fig. 4 Result of different temperature on disc-filamentospores releasing of Grateloupia turuturu

在自然条件下, 带形蜈蚣藻通过果孢子和四分孢子进行繁殖和扩增, 1995年马凌波等[17]对带形蜈蚣藻(G. turuturu)等3种藻体进行了室内培养, 发现这3种海藻四分孢子和果孢子在实验室条件下均可发育成幼苗。在海藻养殖领域, 通常以丝状体为主要原料进行人工育苗。带形蜈蚣藻丝状体易于获得, 可以从带形蜈蚣藻孢子的萌发、盘状体的再生和直立枝的再生3种途径得到[18,23]。本研究通过诱导带形蜈蚣藻果孢子发育形成的盘状体, 得到大量丝状体。

在带形蜈蚣藻早期发育的研究中, 关于丝状体形成孢子的现象还未见报道。目前真红藻亚纲其他藻类也均未见有关丝状体放散孢子的报道。近期, 在培养带形蜈蚣藻丝状体过程中, 我们首次发现其丝状体能产生多室孢子囊, 并放散出大量盘丝体孢子。该现象与坛紫菜 (Pyropia haitanensis)、条斑紫菜 (P. yezoensis) 等一些原红藻亚纲藻类的自由丝状体可形成孢子囊枝, 释放壳孢子有相似之处。再加上带形蜈蚣藻体型较大藻体单条如带状,边缘呈波浪形, 相比于等其他真红藻亚纲藻类, 带形蜈蚣藻在形态学上与条斑紫菜更为相似。在此基础上, 我们产生了新思考: 带形蜈蚣藻与原红藻亚纲藻类是否存在亲缘关系? 在真红藻类的进化发展中, 带形蜈蚣藻是否较早出现? 本研究为探讨真红藻亚纲的起源与进化提供新思路。针对带形蜈蚣藻其他来源的丝状体, 以及蜈蚣藻属其他藻类能否形成和放散孢子, 我们将深入研究并在分子水平使用系统学手段比较带形蜈蚣藻盘丝体孢子的形成机制。

在对藻类生长发育的研究过程中, 温度和光照强度是应用较多的诱导因子。温度对孢子的放散有直接影响, 不同藻类丝状体中孢子放散的最适温度也有差异, 褐藻门的萱藻 (Scytosiphon lomentarius) 丝状体中孢子放散的适宜温度范围是7—23℃[24]; 17—21℃适于坛紫菜壳孢子的形成[25];条斑紫菜丝状体中壳孢子的放散的最适温度是17℃[26]。在本研究中, 带形蜈蚣藻丝状体中盘丝体孢子放散在12—24℃之间均可发生, 但当温度低于12℃时, 由于受到明显的低温胁迫, 使其盘丝体孢子几乎不能正常放散; 当温度高于24℃时, 由于受到高温胁迫, 盘丝体孢子的释放也受到明显的抑制。其中在12—24℃内, 最适温度为16℃, 在此温度下, 盘丝体孢子释放量达到最大。当设置的放散温度低于丝状体诱导成熟温度时, 往往具有很好的放散效果, 这一点与紫菜壳斑藻的壳孢子放散的规律具有相似性[27]。

图 5 培养72h后不同光照强度下带形蜈蚣藻盘丝体孢子放散附着情况Fig. 5 Result of different irradiance on disc-filamentospores releasing of Grateloupia turuturu after culturing 72h

图 6 光照强度对带形蜈蚣藻盘丝体孢子放散的影响Fig. 6 Effect of irradiance on disc-filamentospores releasing of Grateloupia turuturu

光照强度作为大型海藻生长繁殖发育的影响因素, 对藻类孢子的放散也有一定的影响。在不同海藻中, 孢子放散的最适光照强度也存在一定差异,如: 萱藻丝状体孢子放散的最适光照强度为72 μmol/(m2.s)[24]; 当光照强度为40 μmol/(m2.s)时, 坛紫菜孢囊枝量最多、壳孢子形成量达到最大值[25]。在本研究中, 当光照强度小于10 μmol/(m2.s)或者大于120 μmol/(m2.s)时, 带形蜈蚣藻丝状体中, 盘丝体孢子的放散明显受到抑制。当光照强度在30—90 μmol/(m2.s)内, 盘丝体孢子均可放散, 但放散量存在一定差异。当光照强度为60 μmol/(m2.s)时, 放散量有最大值。由此可知, 放散的光照强度适宜范围为30—90 μmol/(m2.s), 60 μmol/(m2.s)为最适光照强度。

带形蜈蚣藻的丝状体发育成成熟藻体不受季节限制, 在实验室条件下培养成本较低且周期较短,丝状体的应用前景非常广阔, 利用丝状体进行人工育苗、养殖已经成为研究热点。在本研究中, 我们首次发现带形蜈蚣藻丝状体能够形成孢子, 关于该孢子的形成机制、其继续发育成盘状体还是丝状体, 或者是直接形成幼苗等问题, 以及在系统演化中的作用, 需要进行详细的研究。