图示记录小学低段科学探究的支点

摘 要:对于小学生来说,学校是他们接触的小型社会。求知欲较强的小学生,对整个世界充满好奇。在小学开展科学教学,需要教师充分抓住学生的这一特点。学生年纪较小,对知识学习主要以趣味性为主,教师需要将枯燥的理论知识用活泼生动的语言讲解出来。教师通过有趣的科学实验,激发学生对科学的兴趣,让学生参与其中,则是对低学段学生最好的教学方式。随着学生学习能力的逐渐提升,教师也应由引导式趣味教学转变为理论教学。

关键词:科学探究;小学课程;学习支点

中图分类号:G424 文献标识码:A 文章编号:2095-624X(2019)34-0008-02

引 言

《义务教育科学课程标准(2011年版)》指出,科学学习要以学生主动探究为核心。教师应鼓励学生发现问题、解决问题和得出结论,而不是一味地采用“填鸭式”的教学方式,向学生灌输知识。亲身经历以探究为主的学习活动,是学生学习科学的主要途径。这样不仅能加深学生对知识的理解和认识,还能有效锻炼和培养学生自主发现问题、解决问题的能力,同时使学生在解决问题的过程中不断获得发展。

一、当前科学教学中的几大问题

1.提前确定主题

教师进行科学教学时应该提前确定好主题。通常情况下,教师上科学课时都有固定的主题,学生在课程中处于被动接受的状态。学生跟随教师确定的主题进行探究,没有主动发现问题,从而导致学生缺乏发现问题的能力。教师所确定的主题,并不一定是学生所感兴趣的,这样就会造成学生课堂参与度较低,探索知识的兴趣变差,从而导致课堂最终效果并不是很好[1]。但是,教师也不能一味地放任学生寻找主题。由于学生对社会的认知不是很全面,如果教师放任不管、任其发展,学生很有可能偏离正确的轨道,走向歧途。所以,在确定主题方面,教师需要把握一个度,这是教学过程中最重要的环节。

2.探究意义不明显

很多教师在上科学课时,最容易犯的一个错误就是本次探究必须得出一个结论,围绕这个结论进行探究。但是教师和学生不仅仅需要一个结论,更重要的是在这一次科学探究中所获得的经验和知识。学生能够了解并且学到一些书本上没有的知识,这才是科学探究最重要的意义。例如,在教学“利用水果发电实验”(见图1)时,教师可先向学生提问:“柠檬是什么?除了作为食物,它还有什么作用呢?”随后,教师再向学生展示如何用柠檬進行发电,从而引发学生讨论:“为什么柠檬可以发电?是不是其他水果也可以发电呢?用来导电的材质有哪些?”教师不仅仅需要向学生提问,还要从学生所提出的问题中挑出有意义、有价值、值得讨论的进行引导和探讨,激发学生的兴趣。课堂结束之后,教师可让学生思考身边还有哪些知识,从而发散学生的思维,使其做到举一反三。

二、科学教学的支点探究

1.鼓励学生自我探寻和学会交流

大部分教师在教学中依旧采取“填鸭式”的教学方式,忽略学生的交流和合作能力的培养。而当今社会,这两种能力极为关键。所以,课程标准中规定,学校应全面开展素质教育。

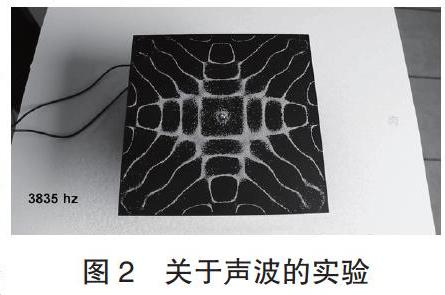

例如,在教学“关于声波的实验”(见图2)时,教师要鼓励学生两两自由组队,观察不同的声波中沙子的运动情况,鼓励学生积极发现问题、提出问题,互相讨论,探究问题,对于别人提出的问题,要勇于解答。此时,教师只需要维持基本的秩序,对于学生解释错误或者理解不到位的知识进行及时纠正即可,切不可过多干涉学生思考。

2.课堂教学只是基础,积极引导课外发展

在传统教学模式中,学生仅仅是坐在课堂上听教师讲解知识,教师向学生灌输知识,学生被动地接受知识,这对于发展学生的独立思考能力很不利。单方面被动地接受的知识是片面的,有些学生甚至没有理解知识,仅仅依靠死记硬背以应付考试[2]。科学教学则完全不同,课堂从教师教学、学生被动接受知识,变成提供实验的场所,学生的思维开始发散,不再局限于课堂。通过实验,教师可激发学生的学习兴趣,让学生主动参与,发现问题、解决问题,完成主动建构知识的过程。通过这样的学习方式,学生可以主动地思考并接受知识,比被动地接受知识更容易理解和记忆。学生思维在进行实验时是发散的,是在不停地思考的。学生进行的科学实验,揭示的是生活中随处可见的生活小知识,更能调动学生的积极性。

换一个角度来讲,科学实验更加鼓励学生走出课堂,走进自然,走进社会,走进生活,引导学生探索更加广阔的世界,从其感兴趣的一面入手,激发其主动学习的兴趣,逐渐培养其的综合素质能力,为以后高年级的学习打下坚实的基础,科学实验会对学生以后的发展带来不可磨灭的影响。教师也从知识的灌输者变成引导者,引导学生自主发现、自主探索。

3.教师在科学探究中的身份转变

所有科学教育的前提条件必须是保证学生对科学学习的自主性,努力发现自己感兴趣的问题,通过探索和思考以及与他人的交流解决问题。有的教师可能会极端地认为,让学生保持自主性就意味着教师可以选择放任不管,让学生真正独立地解决问题。其实,这样的想法是错误的。对学生来说,只有保持相对自由、独立的思考和解决问题的空间,才有利于其自身发展,教师则应该充分观察学生,给予适当的鼓励和指导。

教师应该适当允许学生失败,这其实也是科学探索中必不可少的一个环节。太容易的成功对于学生来说并不是一件好事。但是教师要对那些已经没有信心、反复出错且找不到头绪的学生进行适当的鼓励和指导,对于那些刚开始或者是信心很足的学生则应选择适当放手[3]。

4.教师评价很关键

教师应该适时鼓励学生。在学生进行实验时,教师不应该放任不管,而是要在学生做实验的过程中,对学生进行相应的指导。学生做得很好时,教师也应该适时提出鼓励,激发学生的学习兴趣,并观察学生的行为特点,总结学生的优势和劣势。

对于交流能力弱的学生,教师的积极评价和适时鼓励,会增强他们的信心,让他们愿意与人交流,从而显著提升其交流能力。对于做事粗心毛躁的学生来说,适时的批评会让他们快速地认识自身的错误,进而使其努力改正不良习惯。所以,教师在教学中应该认真仔细观察每位学生的状态,给予学生最客观、最有价值的评价。

结 语

本文主要以小学低段科学探究的支点作为研究对象,面向小学低年级学生的科学教学进行分析。通过实验发现,对于低年级的学生来说,在做实验的过程中,教师主要是以激发学生的学习兴趣为主,先进行实验再讲解理论更加适合,充分调动学生的手、眼、脑来理解、观察、体验整个实验。教师在这个过程中仅仅发挥鼓励和引导的作用,这符合新课标对教师在实验课上的教学要求。

[参考文献]

单飞燕.图示记录,小学低段科学探究的支点[J].时代教育,2018(08):156.

沈福鑫,陈诚.小学科学“杠杆的科学”一课的教学[J].实验教学与仪器,2012(03):54-55.

袁峥.寻找一个支点,助效英语起点教学——低年级英语教学镜像与重塑[J].小学教学设计(英语),2015(12):24-25.

作者简介:张敏(1970.2—),女,江苏太仓人,本科学历,高级教师。