管窥9—10世纪我国陶瓷贸易的域外中转港现象

——以东南亚地区为焦点

项坤鹏

(故宫博物院 北京 100009)

内容提要:9—10世纪时,我国海上对外贸易进入了第一个高峰时期,标志之一就是瓷器的大规模外销。其路线大致可分为两条:一条自东海、黄海至高丽、日本等国,另一条自南海至东南亚、印度及阿拉伯地区等处。关于后者,东南亚地区是一个重要的节点。当时在东南亚地区是否存在中国瓷器外销的中转港,学界众说纷纭。从爪哇海发现的黑石号、印坦和井里汶三条沉船出发,通过梳理相关文献及考古材料,可以认为9世纪前中期在东南亚可能并不存在中转港;9世纪末,在黄巢攻掠广州之后,中转港才得以逐渐形成,其地点很可能是文献记载的“箇罗国”。

我国通过海路与其他国家相互交流联系的历史可以追溯到秦汉时期或者更早。缘于航海技术的不断进步及制瓷工艺的日臻完备等因素,及至9—10世纪时,我国海上对外贸易进入了第一个高峰时期,标志之一就是瓷器的大规模外销。其路线大致可分为两条:一条自东海、黄海至高丽、日本等国;另一条自南海至东南亚、印度及阿拉伯地区等处。关于后者,东南亚是一个重要的节点,因为东南亚地处东西洋贸易的中间,尤其是马六甲海峡,更是非洲、西亚等地船只向东航行到东南亚、东亚各港口的必经之地。在东南亚地区是否存在中国瓷器外销的中转港,学界众说纷纭。近些年来在爪哇海域发现了三艘沉船——黑石号(Belitung Shipwreck)、印坦(Intan Shipwreck)和井里汶沉船(Cirebon Shipwreck),打捞出水了大量的中国瓷器及其他物品,为相关研究提供了翔实的考古资料与线索,所以此一问题成为学界热点议题,且形成了不同观点[1]。鉴于争议未决,从该三艘沉船的考古材料出发,辅以文献材料及其他发现,重新审视下列问题仍然具有学术意义:彼时在中国瓷器的外销过程中东南亚是否存在中转港?如果存在,始于何时又处于何地?

一、黑石号沉船与直航贸易

9—10世纪时在东南亚是否存在中国瓷器外销的中转港?这是本文要着力回答的第一个问题。尽管目前在东南亚的不少陆地遗址(以港口遗址为主)均出土年代为相应时代的中国瓷器[2],但多是零散发现,数量并不集中。迄今为止,并未见濒海或者近海区域发现有大规模的中国瓷器仓储遗址,因而也就无法据此来断定中转港的存在与否。所幸在爪哇海海域发现了三艘沉船,沉船上包括瓷器在内的船货种类构成、数量比例以及装船方式等恰可为解决该问题提供线索。鉴于黑石号沉船的年代较后二者要早,先从这艘沉船谈起。

黑石号船沉没于印尼勿里洞岛(Belitung Island)附近,是一艘9世纪早中期左右[3]自阿拉伯地区[4]而来的商船[5]。船货种类丰富,包括金、银、铜、铁、铅、骨、木、石、玻璃、陶瓷器以及香料等。除了香料和玻璃器外,绝大多数产品来自中国。以瓷器为大宗,约67000余件,占所有船货总量的95%。主要为湖南长沙窑产品,另外还包括浙江越窑、河北邢窑、广东各窑产品,以及数件河南巩县窑的唐青花和近200件白釉绿彩器[6]。

上述来自于不同窑场的中国瓷器是如何汇集于黑石号船之上的?对于这批瓷器具体运销方式的解析,需得建立在对黑石号船及其所代表时代外贸模式分析的基础上。

关于9世纪前中期阿拉伯商人与中国的贸易情况,《中国印度见闻录》卷一有较详细记载:

(文献1)货物从巴士拉、阿曼以及其他地方运到尸罗夫,大部分中国船[7]在此装货……货物装运商船后,装上淡水,就“抢路”——这是航海的人们常用的一句话,意思是“扬帆开船”——去往阿曼北部一个叫做马斯喀特的地方。……从马斯喀特抢路往印度,先开往故临,……从马斯喀特到故临和海尔肯德海约需一个月,在故临我们加足淡水,然后开船驶往海尔肯德海。越过海尔肯德海,便到达名为朗迦婆鲁斯岛的地方。……船只抢路往箇罗国,……这里距故临并不太远,从海尔肯德海到箇罗国航行一个月。然后商船向潮满岛前进,……这段路程需要十天。接着我们起航去奔陀浪山,……随后,船只航行了十天,到达一个叫占婆的地方,该地可取得淡水,……得到淡水后,我们便向一个叫占不牢山的地方前进,……当上帝保佑我们平安地到达占不牢山之后,船只就扬帆去中国:需要一个月时间。……船只通过中国之门后,便进入一个江口,在中国地方登岸取水,并在该地抛锚,此处即中国城市(广州)。[8]

(文献2)海员从海上来到他们的国土,中国人便把商品存入客栈,保管六个月,直到最后一船海商到达为止。他们提取十分之三的货物,把其余的十分之七交还商人。这是政府所需的物品,用最高的价格现钱购买,这一点是没有差错的。[9]

译注者索瓦杰(J.Sauvage)考据后指出,《中国印度见闻录》卷一所记载的内容颇为可信,“为印度、印度支那和中国的历史和历史地理的研究提供了一种可靠而又时间确切的文献”[10]。而关于其书写年代,索瓦杰在“序言”认为是851年,据此或可推测其所记载的当为9世纪前中期之事。也就是说,书中提及从尸罗夫(即前文的“锡拉夫”,Siraf)起航的商船(们)与黑石号船大致处于相同或相近的历史时期,且航行的首末两端也一致。这意味着在同一个时空范围对二者进行思考是合乎逻辑的。上述两则文献透露出当时阿拉伯商船是直航来华的,这并非单一事件,事实上在此之前此种现象已不乏见,如《唐大和上东征传》载:开元时(713—741年)“江中有婆罗门、波斯、昆仑等舶,不知其数。并载香药、珍宝,积载如山。其舶深六七丈。狮子国、大石国、骨唐国、白蛮、赤蛮等往来居住,种类极多。”[11]又如王虔休于贞观十四年(789年)任岭南节度使,在《进岭南王馆市舶使院图表》中载道:“今年波斯、古逻本国二舶顺风而至,亦云诸蕃君长远慕望风,宝舶荐臻,倍于恒数。”[12]由此可见一斑。

根据文献所述,再考虑到黑石号船货来源单一,绝大部分是中国产品,可推断黑石号船极有可能也是循着文献1所载路径直航来华的。至于黑石号船在华的主要装货港或者最终离岸港,主要有扬州和广州两种说法[13]。从相关材料来推断,后者更为可信,具体原因分析如下。

首先,从广州出南海至印度或阿拉伯地区是唐代人们的惯行选择。《大唐西域求法高僧传》记录了当时经海路赴印度游历、求法者21批34人,除了少数从交趾、占婆出海者外,绝大多数从广州登舶(未见从扬州登舶者)。其中(咸亨二年,671年,辛未)“夏,坐夏扬府。秋初,随龚州使君冯孝诠往广州,……冬十一月,与门人晋州小僧善行附波斯舶南行”[14]的记载,表明义净是先从扬州至广州,然后于冬十一月(东北季风盛时[15])随着波斯船南行。其后(永昌元年己丑,689年)又“在佛逝江口舶,附书广州,欲求墨纸,抄写梵经,并雇手直。于时商人风便举帆,被载回国,于七月二十日达于广州。……十一月一日,偕贞固、怀业、道宏、法朗,再赴商舶”[16]。再次往返,也是从广州出海。无独有偶,唐贞元(785—805年)宰相贾耽于《皇华四达记》记载唐时两条海道,分别为“登州海行入高丽渤海道”以及“广州通海夷道”,后者记曰“广州东南海行,二百里至屯门山,鼓帆而西……自提国西行二十日,经小国十余,至提罗卢和国(波斯湾头伊朗阿巴丹附近),又西一日行,至乌剌国(波斯湾头之奥布兰),自此乘小舟溯弗利剌河(幼发拉底河),二日至末罗国(伊拉克巴士拉附近);西北陆行千里,即可至大食国都城报达(巴格达)”[17]。关于自广州出海之事所载甚详。法国学者伯希和(Paul Pelliot)道:“考贾耽《路程》,南海一道始于广州。”[18]以上均体现出,时人多从广州出海至印度或阿拉伯地区。至于扬州及其周边的港口则是向东海行至新罗、日本的出发港[19],此不赘述。

其次,广州是唐朝市舶司对外来商船进行管理之地,早在开元二年(714年)之前,该地已有市舶司之设[20],其主要职能为“籍其名物,纳舶脚,禁珍异”[21],海外远舶来的胡商多得于此停留配合市舶司完成“舶脚收市进奉”的官方任务。

再次,黑石号船的船货组合及搭载方式也可佐证。在沉船遗址中散落着十余吨的铅锭,其中有9块依然存留于广东窑青黄釉罐中[22],推测这些铅锭当时是被从头至尾堆放于船的下层的,同样装载于广东窑青黄釉罐中的还有香料八角[23]以及长沙窑瓷器[24]。唐时广东为铅[25]的重要产区,香料八角的产地亦相距不远[26],用于贮藏的青瓷大罐亦产于该地,而长沙窑瓷器可自长沙经衡阳由郴州入广东[27]。据此可以推想,黑石号来华之后先行停靠广州,正如文献2中所载“海员从海上来到他们的国土,中国人便把商品存入货栈,保管六个月,直到最后一船海商到达为止”。在此期间,胡商于此地购得青黄釉罐、碗及银锭、香料八角、长沙窑瓷器,并将后三者装入广东罐内,且置于船舱下部。值得注意的是,长沙窑瓷器的数量达57500余件[28]、铅锭重达十余吨,再加上八角和青黄釉罐,占据了船货的绝大部分,因此很难想象黑石号船在装完上述货物之后再负重航行至扬州,只为了装载少量船货,然后再调头向南驶入南海;所以更有可能的是船上的其余物品,如越窑、邢窑、定窑、巩县窑等窑产品,江心镜等铜镜以及金长杯、提梁银壶等金银器先行聚集于扬州[29],然后通过近海或者内陆水道又被载至广州[30]。

综上所述,黑石号船在广州离港后顺着季风返回,其目的地无疑就是该船的来处(阿拉伯地区)。该船在行至东南亚水域印尼勿里洞岛附近时,因风浪或触礁等原因而沉没。黑石号船这种直航来华购取瓷器的方式并非个案,结合《中国印度见闻录》等文献的记载可知,黑石号船所代表的正是与其所处相同或相近时代类似船舶与中国进行陶瓷贸易的基本模式,这也意味着,此时我们要寻觅的东南亚中国瓷器外销中转港似乎未见踪迹。

二、印坦、井里汶沉船与中转贸易

除了黑石号沉船外,爪哇海域还发现了印坦沉船及井里汶沉船,年代较前者稍晚,所呈现的船货组合以及航行状态也与前者不同。

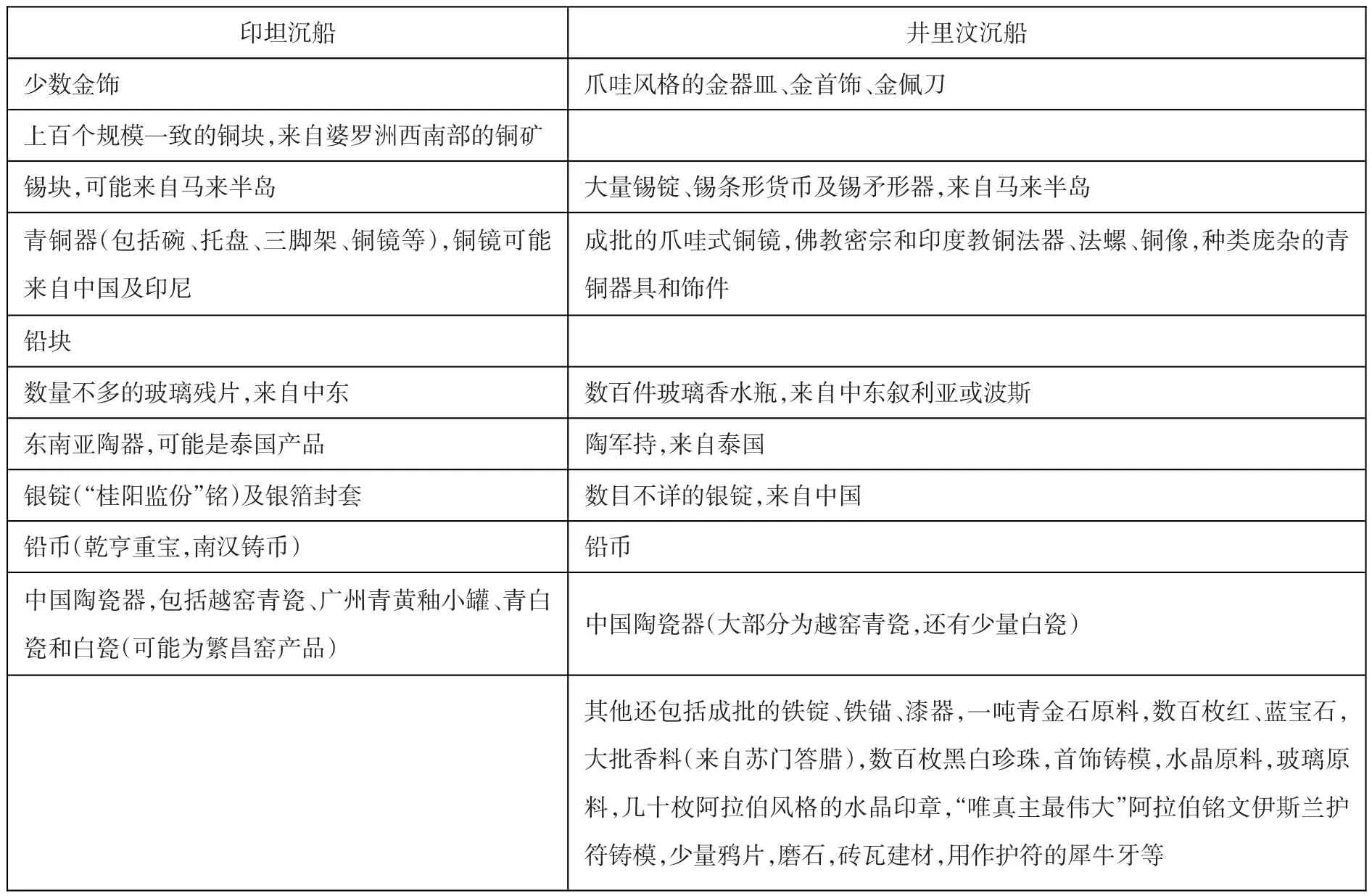

印坦沉船沉没于雅加达以北距邦加岛(Bangka Island)约150公里处。根据海底遗存的沉船构件,推测其为东南亚人所造[31]。关于该船的沉没年代有数种说法[32],将其大致定为10世纪当无疑义。船货包括金、银、铜、锡、铅、陶器以及中国陶瓷器(表一)。据统计,该沉船共出水瓷器7309件,其中产地为广东的青黄釉小罐数量为4855件,占比66.4%,剩下的器物以越窑青瓷为主,占比约在20%—30%之间,还包括少量青白瓷和白瓷[33]。青白瓷和白瓷大部分为安徽地区的产品。

井里汶沉船被发现于爪哇北岸井里汶(Cirebon)外海,与印坦沉船相同,也为东南亚制造的船舶。沉没年代约为10世纪后期[34]。船货包括金、银、铜、铁、漆、铅、锡、陶、玻璃、青金石、红蓝宝石、香料、珍珠、水晶、鸦片、磨石、砖瓦建材、犀牛牙及中国瓷器(表一)。在出水的49万件(片)器物中,中国瓷器占比约为75%,其中除了少量白瓷外,绝大部分是越窑青瓷,数量应在30万件以上[35]。

印坦、井里汶船同为东南亚船舶,均沉没于爪哇岛北岸且相距不远,航线均是驶向爪哇岛[36]。通过表一对比可知印坦船与井里汶船船货组合类似,包括:来自马来半岛的锡块;来自印尼的青铜器;来自中东的玻璃器;来自泰国的陶器;来自中国的银锭、铅币、瓷器。有鉴于此,尽管沉没年代或许略有差别,但对两船纳入同一个贸易模式下进行考量该是合乎情理的。与黑石号船相比,则有较明显的差异,主要包括两点:一是船货来自包括西亚、东南亚和中国的多个国家和地区;二是中国陶瓷器产品种类有了显著变化,一改长沙窑为主的面貌,越窑产品逐步成为最重要的组成。由此衍生出新的启示:在印坦、井里汶沉船及其所代表的大约一个世纪以后的时代(相对于黑石号船所代表的9世纪中前期),中国瓷器销往印度洋的方式是否有所变化——依旧是单纯的直航贸易?还是东南亚中转港已经悄然出现?

为了探求上述问题的答案,先从文献着手寻找线索。阿布·赛义德·哈桑(Abu Zuìd Hassan)在《中国印度见闻录》卷二中载道:

(文献3)自从此书撰成以后,世变日亟,尤其是中国的情势,发生了前所未有的剧变。由于事变频仍,开往中国的航船已经绝迹;在中国的国土上,田园荒芜,秩序荡然,国势也逐渐衰落了。……中国的情形,以曾经在那里主宰一切的王法和正义为发端,全都变样了;从尸罗夫港到中国的航运也中断了,这些都是起因于下述事件。在中国,出了一个名叫黄巢的人物,……在众多的中国城市中,他开始向广府进发。这是阿拉伯商人荟萃的城市,……广府居民起来抵抗黄巢,他便把他们困在城内,攻打了好些时日。……最后,他终于得胜,攻破城池,屠杀居民。据熟悉中国情形的人说,不计罹难的中国人在内,仅寄居城中经商的伊斯兰教徒、犹太教徒、基督教徒、拜火教徒,就总共有十二万人被他杀害了。……黄巢还把那里的桑树和其他树木全都砍光了。……因此,这一事件,就是阿拉伯各国失去货源,特使是失去丝绸的原因。……同时来中国通商的(外国)客商也遭到迫害。当暴行在中国人中间发生的时候,虐待和侵害也公然落到阿拉伯的船主和船长头上了。他们强迫(阿拉伯)商人承担不合理的义务,没收他们的财产,甚至往日规章所不允许的行为,也都受到纵容。[39]

表一// 印坦沉船与井里汶沉船出水船货详情及对比

据此可知由黄巢攻掠广州而引起的外国客商在内的大量居民被杀,桑树被砍导致丝绸货源的中断以及阿拉伯商人被强迫承担不合理的义务等一系列后果,使得当时直航至中国的阿拉伯商船几乎绝迹。

除了以上,阿拉伯人马苏第(Mas'ūdì)于943年所著《黄金草原》又载道:

(文献4)广府河在距广府下游六日行或七日行的地方入中国海,从巴士拉、锡拉夫、阿曼、印度各城、阇婆格诸岛、占婆以及其他王国来的商船,满载着各自的商货逆流而上。[40]

(文献5)箇罗国位于前往中国的半途。目前,该城是锡拉夫和阿曼等国伊斯兰大商船的总汇集点,在这里与中国商船相遇。过去的情况则不同:中国船只直接驶往阿曼、锡拉夫、波斯沿岸、巴林沿岸、奥博拉(Obolla)和巴士拉等国,同时,这些国家的船只也直接驶向中国。后来,各总督的裁决失去信任,他们的企图丧失了公正性,中国的情况发生了变化,我在前面已经写到,从那时起,各国商船便选择了这个中转地点进行接触。故这个商人登上一只中国商船从箇罗出发前往广州港。[41]

文献4表明,“阿曼、锡拉夫、波斯沿岸、巴林沿岸、奥博拉和巴士拉等国”的船只曾直接驶向中国,正如黑石号船一般。后来情况却发生了变化,文献5记载,由于“各总督的裁决失去信任,他们的企图丧失了公正性,中国的情况发生了变化”,各国商船选择了在“中转地点进行接触”。也就是说,在至迟于9世纪后期开始贸易方式发生了改变,而引发这一转变的契机,可能就是文献3提到的唐僖宗乾符五年(878年)黄巢攻掠广州事件。

再看沉船,印坦、井里汶船的货物装载方式也暗示着当时的商船一改如黑石号船般直航来华的形式,而是选择中转港进行贸易。正如前文,两船载有来自包括西亚、东南亚和中国等多个国家和地区的货物。如果分别要航行至原产地去搜购的话,需得经历非常复杂的行程:去马来半岛购买锡块;去印尼购买青铜器;去西亚购买玻璃器;去泰国购买军持;去中国购买银锭、铅币、瓷器。在当时的交通条件下,尤其是在航行主要依赖季风的情况下,如此大费周折地航行到原产地,对于以追求利润、降低成本为目的的商人来说是难以想象的事情。因此,沉船出水货物来源多样的特点也使我们有理由相信,在一个中转港一次性购买货物要便捷得多。还有一处细节也可以证实上述观点。就印坦沉船而言,在出水物中发现有近千余块锡块,总重量达0.65吨左右,大部分呈半金字塔状,另外还有钱币状、圆饼状和扁条状等形状。大致尺寸为底宽11、高4.5厘米,每块重2.2~2.5千克;另有底宽7、高3厘米,每块重0.8千克者;还有底宽5、高1.5厘米,每块重0.3千克者。经过粗略估计,如果加上散失不见和经海水侵蚀和消失者,当时装载锡块的总重量超过2吨。锡块在沉船遗址中散落状态范围极广,通过其散落迹象等因素可以推测,其是被放置在船舱底部其他货物之下,而且分布范围自船头遍及船尾[42]。与锡块的情况相似,瓷器在船上也是被自头至尾放置:青黄釉罐由船南部向中部装载,直至北部;军持等位于船头及船尾位置;青白瓷及越窑瓷器遍及船身[43]。瓷器在遗址中围绕船体周围呈大范围环状分布,由此推断当时是被装载在船舱上部的[44]。如此一来,就否定了中国瓷器购于马来半岛锡器之前的可能性,即中国瓷器不可能在中国本土被装载,而很可能购自于东南亚贸易中转港。

结合文献3、4、5以及印坦、井里汶两船的相关情况可知,至迟于943年时,中国的陶瓷器在外销过程中出现了通过域外中转港进行周转的情况。它们先被中国船只抑或是东南亚船只从中国港口运送至东南亚的某地,然后各国船舶辐辏于此处搭运装载。而这个中转港究竟地处何处?是否就是文献5中所提及的“箇罗国”?则正是下文要展开讨论的。

三、箇罗国与贸易中转港

关于上文提及的贸易中转港所在地,曾有学者推测为巨港或者占卑[45],可备一说。而马苏第《黄金草原》(见文献5)及阿布·赛义德·哈桑在《中国印度见闻录》卷二中的记载则给予我们另外的启发:

(文献6)在这个王国中,有个箇罗岛,它位于中国与阿拉伯的中央,据说周围有八十法尔萨赫。箇罗岛是商品的集散地,交易的物产有:沈香、龙脑、白檀、象牙、锡、苏枋木、各种香料以及其他种种商品,如一一缕述,未免太冗长了。而今,从阿曼到箇罗,从箇罗到阿曼,航船往来不绝。[46]

两则文献明确提到,“箇罗岛是商品的集散地”,“从那时起(878年,黄巢攻掠广州),各国商船便选择了这个中转地点(箇罗国)进行接触”且“从阿曼到箇罗,从箇罗到阿曼,航船往来不绝”。据考,“箇罗国”大致位于今马来半岛西岸吉打州(Kedah)一带[47]。除了文献记载之外,还有其他因素可以佐证箇罗国有条件成为当时的贸易中转港:

(1)地理位置。吉打位置优越,濒临马六甲海峡之滨,位于中国、印度和阿拉伯之间,坐扼东西交通咽喉要道。其人文历史可以追溯到1—2世纪甚至更早,印度古籍《大往事书》和《小往事书》均见相关记载[48]。印度人曾在此建立商站,进而该地发展成为“狼牙修”国[49]。因其地理位置重要,作为东西商旅必经之地由来已久,相关情况除了文献5、6外,唐代文献亦多有提及,如《大唐西域求法高僧传》“净回至南海羯荼国,有北方胡至,云有两僧胡国逢见,说其状迹,应是其人”中之“羯荼国”[50],又如《皇华四达记》“广州通海夷道”所载:“又西出硖,三日至葛葛僧祇国,在佛逝西北隅之别岛,国人多钞暴,乘舶者畏惮之。其北岸则个罗国。个罗西则哥谷罗国”[51]等。6世纪末至7世纪初,印度尼西亚古国室利佛逝在今苏门答腊岛东南部巨港地区开始逐步发迹。及至671年义净泛舶前往天竺求法途经巨港时,室利佛逝已进入鼎盛时期,成为东南亚地区最强大的海上帝国。686年,室利佛逝向外扩张,控制了马六甲海峡的南北两端,将吉打吞并为属地,立为“北都”,与“南都”巨港遥相呼应[52]。室利佛逝对周围航道和贸易的控制以及吉打自身的地理位置,使箇罗国具备了在当时成为贸易中转港的客观条件。

(2)季风。《道里邦国志》“通往中国之路”条载:“有人问及大海涨潮落潮的规律。人们答道,当月亮初升之际,波斯海上有潮汐。大海每年只有两次大涨潮,第一次发生在夏季里的六个月中,从东北方起潮。其时,大水在中国海的东方涨潮。西方大海的水就退缩。第二次在冬季的六个月中出现,即从西南方起潮,大水从西方涨潮,中国海水就退缩。”[53]9—10世纪时远洋航行主要靠信风、季风和洋流。阿拉伯商船利用东北季风每年9月或10月份从波斯湾出发,于来年1月下旬抵达马来半岛的吉打,需再等待4、5月份开始的西南季风才可以穿过马六甲海峡,并且前往中国[54]。由吉打的地理位置及当时航海对季风的依赖可以推想,以箇罗国作为中转港是一个比较好的选择。

(3)考古发现。如前所述,在印坦、井里汶沉船中发现了大量的锡块,上面印有状似“X”的标识。据调查,东南亚地区及其周边是锡矿的主要分布区,马来半岛、邦加岛、勿里洞岛是主要矿藏区,但直至18世纪以后邦加和勿里洞岛才有大量锡矿被开采而出,马来半岛西岸的吉打、雪兰莪(Selangor)则自七八世纪乃至更早以来一直有稳定的锡矿输出[55]。在马来半岛还发现了许多用来往锡块上印标识的石质模具,比如在森美兰州(Negri Sembilan)的日叻务(Jelebu,位于马来半岛西岸)发现了一块石质模具,从形状判断,就是用来制作半金字塔状的锡块的,而且该石模具上带有“X”状标识,另外在霹雳州(Perak)的端洛(Tronoh,位于马来半岛西岸)发现了一块锡块也如印坦沉船船货般呈半金字塔形[56]。这无疑说明,印坦和井里汶沉船上的锡块源自马来半岛的锡矿区,即吉打附近。除了锡块,在井里汶沉船中还出水有一种铅锡合金金属条,一侧有两三个挂钩以便于悬挂,以及4000多枚的矛形锡器,这两类东西均有可能是当时马来半岛上的货币[57]。由此更加强化了前面的论断。由以上论断,再结合文献6中“箇罗岛是商品的集散地,交易的物产有……锡,而今,从阿曼到箇罗,从箇罗到阿曼,航船往来不绝”的记载,并回视前文所述印坦沉船船舱下部装载大量的锡块的现象,可进一步推断,位于今马来半岛吉打地区的箇罗国可能既是阿拉伯船往来贸易的中继站,也是印坦及井里汶等东南亚船的始发地。

另外,在吉打的布章河(Sungei Bujang)流域陆续发现了包括8—9世纪唐代青瓷碎片在内的数万件瓷片,来自中国的石制器物以及饰宝相花纹唐镜,来自中东的9—10世纪的玻璃器,带年代铭文(相当于848年)的阿拉伯银币,来自印度的7—9世纪的铜制神龛、陶瓷碎片、铁制匕首以及若干玻璃串珠[58]。其中唐代青瓷碎片与埃及福斯塔特(Fustat)、巴基斯坦布拉米纳巴德(Brahminabad)等地的出土物类似[59]。以上除了印证文献,并在基本层面上说明阿拉伯、印度和中国商人或者商船曾到达吉打外,同样加深我们的思考:彼时的箇罗国作为四方汇聚之地,成为陶瓷贸易中转港的可能性还是颇大的[60]。鉴于目前对该地考古发掘材料的公布以及进一步研究尚不多,此一推论的立论依据更多地着落于文献层面,考古证据并不算充分[61]。希冀随着相关工作的开展,能够出现更多可资利用的考古材料。

从大量的文献和考古材料中我们可以认识到,古代各国之间发生贸易的方式是多种多样的。以9—10世纪这一阶段性的历史时期为切面,以东南亚地区为观察点,以我国瓷器的外销为线索,或许能使问题稍许简化和清晰,这是本文的用意所在。通过分析可知,彼时我国陶瓷的外销,在9世纪前中期在东南亚并不存在中转港。9世纪末,随着黄巢攻掠广州,正如印坦沉船和井里汶沉船所体现的,在东南亚地区出现了域外中转港的现象,其地点很可能是箇罗国。此外,基于上文的讨论,依然有几点需得备注:

(1)彼时我国瓷器的外销除了从南海至东南亚、印度及阿拉伯地区等处之外,还从东海、黄海至高丽、日本。而运往日本的瓷器或从高丽中转,销往非洲的瓷器或从巴士拉等地中转,其中的细节亦非常值得探讨,本文为免于研究分散,将视角聚焦于一隅,并未详及其他。(2)实际上,本文着力论述我国瓷器外销的域外中转港现象在很大程度上具有相对性和动态性。不应以贸易中转港的存在而否认其他贸易方式存在的合理性,亦不应将其视为一个固化的模式,随着历史情势的改变,中转港本身存在与否以及具体的地理位置都随之变化。

[1]a.秦大树:《中国古代陶瓷外销的第一个高峰——9~10世纪陶瓷外销的规模和特点》,《故宫博物院院刊》2013年第5期;b.李建毛:《湖湘陶瓷(二)·长沙窑卷》,湖南美术出版社2009年,第39页;c.谢明良:《记黑石号沉船中的中国陶瓷器》,《美术史研究集刊》2013年总第13期。秦大树认为,9—10世纪时,东南亚地区室利佛逝的巨港是中西洋陶瓷贸易的中转港,黑石号沉船以及井里汶沉船均在该地装载货物,这一说法得到了一定范围的认可,但也有不同意见;李建毛和谢明良二人的文章尽管在论证重心以及讨论细节等方面均有所不同,但却都认为,黑石号船是直航至中国的,这从侧面否定了当时存在贸易中转港的观点。

[2]黄慧怡:《唐宋广东生产瓷器的外销》,《海交史研究》2004年第1期。

[3]船货中瓷器年代间隔区间小,主要集中于9世纪早中期。另有一件“宝历二年”纪年的长沙窑瓷碗,说明该船沉没年代的上限为826年。从商品属性来看,瓷器因其相对低廉的价格和易碎的特点,属于即时消费品,故一般认为沉船的年代与所载瓷器的年代相去不远。

[4]钱江:《波斯人、阿拉伯商贾、室利佛逝与印尼Belitung海底沉船:对唐代海外贸易的观察和讨论》,《国家航海》第一辑,上海古籍出版社2011年。据考,古代活跃于中国南方沿海与东南亚海域的西亚商人主要有两大群体,一为波斯人,包括今伊朗境内的伊朗人、粟特人及西突厥人,在唐朝时尤其如此,一为阿拉伯人。关于此,中外史家往往统称之为阿拉伯商人,少有细分。关于9—10世纪阿拉伯地区抑或阿拉伯商人的具体细分,因不影响本文主题,故沿用此前学界之模糊称谓,泛指西亚、中亚地区及彼地商人。不加详讨,于此备注。

[5]a.Michael Flecker,A Ninth-Century Arab or Indian Shipwreck in Indonesia:The First Archaeological Evidence of Direct Trade with China,Regina Krahl,Shipwrecked:Tang Treasures and Monsoon Winds,Smithsonian Books,2010;b.同[1]c。根据沉船残骸的船体形状、构造方式和建材种类等,Michael Flecker推断该船应为阿拉伯或者印度人所造;谢明良根据船体构件穿孔缝合的方式,认定其可能由锡拉夫工匠所造,船主亦可能是锡拉夫商人,此论可从。

[6]John Guy,Rare and Strange Goods:International Trade in Ninth-Century Asia,Regina Krahl,Shipwrecked:Tang Treasures and Monsoon Winds,Smithsonian Books,2010.

[7]学界普遍认为,此处的中国船当指目的地为东南亚抑或中国的伊斯兰船。

[8]穆根来、汶江、黄倬汉译:《中国印度见闻录》卷一,中华书局1983年,第7—9页。

[9]同[8],第15页。

[10]同[8],第26页。

[11]﹝日﹞真人元开著、汪向荣校注:《唐大和上东征传》,中华书局1979年,第74页。

[12]唐·王虔休:《进岭南王馆市舶使院图表》,《全唐文》卷五一五,中华书局1983年,第5235页。

[13]a.同[5]b;b.同[1]b。谢明良认为,黑石号沉船有可能自扬州解缆始发,考虑到装长沙窑瓷器的罐子均产自广东,则推测它应当在去程或者归程时在广州停留过,抑或扬州本身也存有这种广东所产的大罐;李建毛认为,黑石号船上的长沙窑瓷器可能是先被运往广州,装入广东所产大罐,然后再外运;笔者认为,对此一问题的考量,虽从瓷器入手,但不局限于瓷器,而是应该从黑石号船所载船货总体进行综合思辨,以免认识偏颇或者错失有力证据。

[14]唐·义净:《大唐西域求法高僧传校注》,中华书局1988年,第256页。

[15]刘有延:《唐代广州蕃舶数以及城区人口和蕃客数量估计》,《回族研究》2015年第2期。胡商多趁每年阴历五至七月的西南季风而来,回程则要趁十、十一、十二月东北季风最盛时离开。季风的间隔正与文献2中“海员从海上来到他们的国土,中国人便把商品存入货栈,保管六个月,直到最后一船海商到达为止”中所提及的六个月留港时间一致。

[16]同[14],第260—261页。

[17]宋·欧阳修等:《新唐书》卷四三《地理志·七下》,中华书局1975年,第1153页。

[18]〔法〕伯希和:《交广两道考》上卷,《冯承钧译著集》,中华书局2003年,第177页。

[19]〔日〕木宫泰彦著:《中日交通史》上卷,商务印书馆1912年,第108页。据考,唐时日本遣唐使舶皆在苏州、扬州、明州、楚州等近扬子江口之地解缆起航。

[20]a.王冠倬:《唐代市舶司建地初探》,《海交史研究》1982年第4期;b.傅宗文:《中国古代海关探源》,《海交史研究》1988年第1期;c.施存龙:《唐五代两宋两浙和明州市舶机构建地建时问题探讨》,《海交史研究》1992年第1期;d.李庆新:《唐代市舶使若干问题的再思考》,《海交史研究》1998年第2期;e.张泽咸:《唐代工商业》,中国社会科学出版社1995年,第490页。关于唐代市舶司的设置地点,学术界有仅置于广州一地及置于广州、扬州等多地的不同观点。王冠倬等多位学者通过切实考证认为广州是市舶司所在的唯一地点,本文从此论。

[21]李肇:《唐国史补》,古典文学出版社1957年,第63页。

[22]同[5]a,2010:109.

[23]同[5]a,2010:111.

[24]同[1]a,第48页。

[25]a.唐际根:《矿冶史话》,社会科学文献出版社2011年,第132页(“唐代开采锡、铅的矿场主要有今江西大余、上饶,广东阳春等处”);b.左鹏著:《唐代岭南社会经济与文学地理》,河南人民出版社2014年,第83页[“唐代韶州(位于今广东省北部)是全国最大的矿冶和铸钱中心之一。注:唐代韶州有银、铅、铜矿共七个:涔水铜场、铜坑铜场、黄坑银场、太平铅场、大湖银场、大富铅场、同官铅场;还有永通钱监”]。

[26]杨建民、黄万荣主编:《经济林栽培学》,中国林业出版社2004年,第430页。“八角原产我国广西西南部和云南南部,已有1000多年的栽培历史。据考证,最早对八角进行采集和栽培利用的是广西宁明、龙州等县。在唐代(公元618—907)孙思邈的本草书中,已有‘怀香’的记载”。

[27]同[1]b。李建毛提到,经湖南通往广东的线路在秦朝即已开通,唐朝湖南与广东地区的贸易非常密切。长沙窑瓷器经长沙至衡阳后分为两道:一是西线,出零陵入广西,以水路为主,二是东线,距离较近,但是陆路,经郴州入广东。

[28]Liu Yang,Tang Dynasty Changsha Ceramics,Shipwrecked:Tang Treasures and Monsoon Winds,Smithsonian Books,2010:145.

[29]扬州城考古队:《江苏扬州市文化宫唐代建筑基址发掘简报》,《考古》1994年第5期。之所以说黑石号船的部分船货先在扬州聚集,然后被转运至广州,是因为扬州也是当时的商品聚集地,有资料为证:在扬州市文化宫唐代建筑基址发掘出土了约三、四万件瓷器残片,分别来自长沙窑、越窑、邢窑、定窑、巩县窑、宜兴窑、洪州窑、寿州窑等诸多窑口,另出土有黄金、波斯孔雀蓝釉陶器、玻璃器皿等,与黑石号部分船货品类重合。另外,扬州是当时的金银器和铜镜的制作中心及集散地,黑石号上的江心镜等铜镜以及金长杯、提梁银壶等金银器可能也是经扬州流出。

[30]当然并不排除这些瓷器略过扬州直接抵达广州的可能,鉴于迄今为止广州并没有如扬州般充分且吻合的考古发现,因此较难证实此种假设的合理性。

[31]Denis Twitchet and Janice Stargatdt撰、朱隽琪译:《沉船遗宝:一艘十世纪沉船上的中国银锭》,《唐研究》第十卷,2004年,第383—432页。该船是由木制合板钉钉合而成,此种方法不见于中国,仅用于东南亚及部分南亚地区。

[32]关于该船的沉没年代,主要有以下几种说法:1.约为918—960年,参见Michael Flecker,The Archaeological Excavation of the 10th Century Intan Shipwreck,BAR International Series 1047,2002:122;2.五代至北宋早期,即10至11世纪,参见John Guy,The Intan Shipwreck:A 10th-century Cargo in South-east Asian Waters,Colloquies on Art&Archaeology in Asia,No.22,2003:176-177,另外谢明良也持相同观点,但论据不同,参见谢明良:《关于所谓印坦沉船》,同氏著《陶瓷手记》,石头出版社2008年,第309—322页;3.920—960年或者稍晚,同[31]。

[33]秦大树:《拾遗南海补阙中土——谈井里汶沉船的出水瓷器》,《故宫博物院院刊》2007年第6期。

[34]扬之水:《对沉船中几类器物的初步考订》,《故宫博物院院刊》2007年第6期。

[35]同[33]。

[36]李旻:《十世纪爪哇海上的世界舞台——对井里汶沉船上金属物资的观察》,《故宫博物院院刊》2007年第6期。据李旻研究,因为爪哇岛上金属矿产贫乏,社会运转所需金属原料均需要进口,包括铸币用的金银、制作工具和炊具的铁以及铸造青铜雕像与宗教器具的铜和锡,这种贸易结构至少延续至13世纪,而印坦、井里汶船上所装载的正是爪哇所需的金属原料,且从船只结构上判断两船皆为东南亚船,因此其航行目的地为爪哇岛。

[37]同[5]a,2010:122.

[38]同[36]。

[39]同[8],第95—98页。

[40]〔法〕费瑯编:《阿拉伯波斯突厥人东方文献辑注》上册,中华书局1989年,第114页。

[41]同[40]。

[42]同[5]a,2010:81.

[43]同[5]a,2010:119.

[44]同[5]a,2010:122.

[45]a.同[1]a,秦大树认为中西洋贸易的中转港应位于室利佛逝的巨港;b.同[36],“三佛齐的中心港口究竟在哪里?虽然通常认为在巨港或占卑,考古与文献却存在明显的脱节——苏门答腊南部至今没有一处遗址或遗址群的考古工作找到我们从文献和沉船遗迹中所期待看到的那种国际都市气象”。

[46]同[8],第109页。

[47]陈佳荣等:《古代南海地名汇释》,中华书局1986年,第153—154、320页。

[48]高荣盛:《巴邻旁/占碑和吉打国际集散中心的形成——以1至11世纪马六甲地区的交通变迁为线索》,《元史及民族与边疆研究辑刊》第二十六辑,第76页。

[49]唐·姚思廉:《梁书》卷五四《狼牙修国传》,中华书局1975年。

[50]同[14],第134页。

[51]同[17]。

[52]崔贵强:《吉打早期的贸易》,《星马史论丛》,新加坡南洋学会1977年,第133—151页。

[53]〔阿拉伯〕伊本·胡尔达兹比赫著、宋岘译注、郅溥浩校订:《道里邦国志》,中华书局1991年,第73页。

[54]George Fadlo Hourani,Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early Medieval Times,Journal of Near Eastern Studies,1951:495.

[55]同[5]a,2010:82.

[56]同[5]a,2010:83.

[57]同[36]。

[58]同[52],第133—151页。

[59]《东南亚出土的中国外销瓷》,见《中国古外销陶瓷研究资料》第一辑,1963年1月15日M·苏利曼(M·Sullran)宣读,傅振伦译。原文见《英国东方陶瓷学会会报》卷33,1960—1962年。

[60]值得一提的是,目前在该区域并未集中发现可确定为晚唐五代时期的中国瓷片群,其中不排除已有资料未被披露,或者已披露资料中晚唐五代时期的瓷片并未被精确辨识的因素。鉴于此种情况,虽有文献及诸多论据支持,本文亦未敢断言箇罗即为彼时陶瓷中转港,而仅是进行尝试性的推测。无独有偶,前辈学者们在推测巨港、占卑为当时的陶瓷贸易中转港时亦面临同样的问题。希冀随着考古工作的进一步发展,会有更多翔实的资料出现,以供学界就相关问题进行更加深入的判断。

[61]关于这一点,与把9—10世纪我国陶瓷贸易域外中转港认定为箇罗国的情况相似,对巨港和占卑的讨论也缺乏笃定的考古证据——虽然在上述几地均有中国瓷器出土,但规模并不庞大。相较而言,箇罗国较后二者多了确实的文献证据。