广东东莞南汉经幢相关问题辨析

张平凤

(南京大学历史学院 江苏南京 210023;南京博物院 江苏南京 210016)

内容提要:清嘉庆以来广东及东莞地方志中有关于东莞南汉经幢的多种录文,近来又有旧拓公布。通过比对现有资料并对该经幢石刻第一面铭文重新录文,对与该经幢相关的两个重要问题获得了新的认识:其一,这一石刻并不是塔,而是经幢,当时除建有这一经幢外,另建有五层砖塔(或石塔);其二,此幢建造之目的,是为了超度被杀之象,而非镇象。

广东东莞现存南汉大宝五年(962年)经幢,俗称“镇象塔”,是东莞现存时代最早的石刻,也是少见的南汉石刻遗存。此幢早在南宋王象之《舆地纪胜》[1]、元代吴莱《南海山水人物古迹记》[2]已见记载,此后,方志如明崇祯《东莞志》[3]、清雍正《东莞县志》[4]、嘉庆《东莞县志》[5]、道光《广东通志》[6]、光绪《广州府志》[7]、民国《东莞县志》[8],金石著作如清代翁方纲《粤东金石略》[9]、洪颐煊《平津读碑记》[10]、吴兰修《南汉金石记》[11]等也都有载著录,足为一方胜迹。

此幢八面,一面刻序文,两面刻启请,五面刻佛顶尊胜陀罗尼经咒等,幢身铭文现已非常模糊。幸好较早时期的金石著作和方志曾载有序文的内容,其中崇祯《东莞志》已节引部分铭文,《粤东金石略》引录了序文的最前一行,嘉庆《东莞县志》、道光《广东通志》则比较完整地引录了序文。而道光《广东通志》则是以后多种文献所载铭文的主要来源,如光绪《广州府志》、清陆心源编《唐文续拾》等。

1966年,因为城市建设的需要,广东省博物馆、东莞县博物馆将经幢迁移,迁移前进行了发掘,公布了发掘报告[12]。发掘报告还以《东莞县志》(应指民国《东莞县志》)内辑拓本为基础,校得四百二十四字,并公布了第一面铭文。录文与道光《广东通志》略同。

此幢现存东莞市博物馆。2009年出版的《东莞市博物馆藏碑刻》也重点介绍了此幢,并公布了1916年的拓本[13]。比照上引道光年间的录文,可见中上部原来能够读出的一些文字至此时也已经残泐了。同时,可见道光录文中的“行内侍监”前脱“特进”二字,此二字《粤东金石略》有。《东莞市博物馆藏碑刻》中的录文说明系据1916年的拓片和民国《东莞县志》卷89页4录文[14]整理而成,但略有一些误处,如首字“以”脱,“上柱国”作“上国柱”,比较重要的讹误是原录中的阙文大都略去了,于是成了一篇似乎能够读通的文字。其实第一面的录文依据的是民国《东莞县志》所抄张《志》(按即崇祯《东莞志》)的录文,而这一崇祯《东莞志》是不可信据的。除了将阙文悉数略去,“上柱国”后面还多出“禹余宫使”,比对1916年的拓片也便可知其非。民国《东莞县志》引录崇祯《东莞志》之后有按语云:“按张《志》此文颇有刊削,然当时所见剥蚀尚少,足补今缺。”

《东莞市博物馆藏碑刻》还附载了麦淑贤《东莞南汉经幢(镇象塔)考》一文,特别辨析了民国《东莞县志》中针对此幢并非是指铭文中的“宝塔”的怀疑,认为不能成立。此文中也引录了第一面铭文,称“据张二果、曾起莘编、杨宝霖点校:〔崇祯〕《东莞县志》(东莞市人民政府办公室,1995年,页942)及〔嘉庆〕《东莞县志》(转引自〔民国〕《东莞县志》卷89页4)整理而成”,则与此书正文中的录文来源略异,但文字全部相同。此文后面还谈及根据1916年拓片和民国《东莞县志》所附拓片两种拓片和各书的记载整理录文,其实只要比对拓片便能发现现有的第一面录文的问题了。

图一//东莞南汉大宝五年经幢第一面拓片三种

2011年,还有学者以石幢实物为底本,参考民国《东莞县志》录文,重作录文[15]。其中阙文部分仍未能予以合适地处理。

2012年,北京卓德拍卖会上的一幅拓片,出自郑爰居先生(1891—1958年)旧藏,可以识读的文字较《东莞市博物馆藏碑刻》公布的1916年的拓片为多,只是公布时下部略缺(图一)[16]。

2015年,又有学者对此石幢进行了综合研究,称其对第一面录文的处理是依据晚清拓本及民国时期修《东莞县志》,除了更正个别明显错字,与《东莞市博物馆藏碑刻》录文几乎完全一样[17]。

总之,东莞南汉石幢不同时期的录文颇多,但是各种录文不免文字歧异之处,影响了铭文的理解。从历史研究的角度来看,主要信息集中在石幢的第一面,因此本文首先利用几种时代较早的录文和拓片,获得比较可靠、相对完整并且便于阅读的第一面铭文的综合录文。在此新录文理解的基础上,笔者就此幢的性质(是塔还是幢)和是否应该称为“镇象塔”这两个问题,略作说明,提出自己的粗浅意见。

一、综合录文

重新录文,根据郑爰居旧藏拓片、《东莞市博物馆藏碑刻》刊布的1916年拓片、民国《东莞县志》刊布的拓片和崇祯《东莞志》刊布的部分录文及嘉庆《东莞县志》、道光《广东通志》刊布的录文。

崇祯《东莞志》所录部分文字如下:

大宝五年壬戌禹余宫使邵廷琄买地起创廨院甃砌宝塔五层以崇妙善因每秋有郡象踏食田禾奉敕采捕然戴甲披毛俱是负来之命虑遗骸滞魄难超舍去之魂仰赖良因速成济度

嘉庆《东莞县志》所录如下:

以大宝(缺)乙卯朔六日庚申(缺)面招讨特使进行内侍监上柱国邵(缺)地一段收(缺)及(缺)寺院僧人镌造(缺)佛顶尊胜(缺)石(缺)大白衣观世(缺)菩萨尊相(缺)塔五层四面龛室装严(缺)复又舍(缺)差僧延嗣主持焚修伏以所崇妙善盖(缺)至秋(缺)群象踏食百姓田禾累奉敕下荖人采捕驱括入栏烹应赡(缺)军(缺)戴甲披(缺)负来(缺)遗骸滞魄难超舍去(缺)良因免涉幽扃之苦速承济度(缺)永辞异类之徒(缺)

道光《广东通志》所录如下:

以大宝□□□□□□月乙卯朔六日庚申□□□□□面招讨使行内侍监上柱国邵□□(以下不辨字数)地一段收(此下不辨字数)及诸寺院僧尼镌造佛顶尊胜□□尼(上体剥蚀审视似是尼字)□□(此下不辨字数)大白衣观□□□萨尊□□(此下不辨字数)塔五层四面龛室装严佛像又舍黑□□(此下不辨字数)差僧延嗣住持焚修伏以所崇妙善盖□□□□□□□群象踏食百姓田禾累奉敕下差人采捕駈括入栏烹应赡军□□其戴甲披□□□负来之□□□遗骸滞魄难超舍去□□(此下不可辨)良因免涉幽扃之苦速承济度永辞异类之徒

《东莞北宋“象塔”发掘记》录文如下:

以大宝□□□□□□月乙卯朔六日庚申□□□□□面招讨特使进行内侍监上柱国邵廷□……地一段收……及诸寺院僧尼镌造佛顶尊胜□□尼□□……大白衣观□□□萨尊□尊□(相)……塔五层四面龛室装严佛像又舍黑□□……荖僧延嗣住持焚修伏以所崇妙善盖……群象踏食百姓田禾累奉敕下着人采捕驱括入栏烹应赡军□□其带甲披□□□负来之□□□遗骸滞魄难超舍去□□……良因免涉幽扃之苦速承济废永辞异类之徒

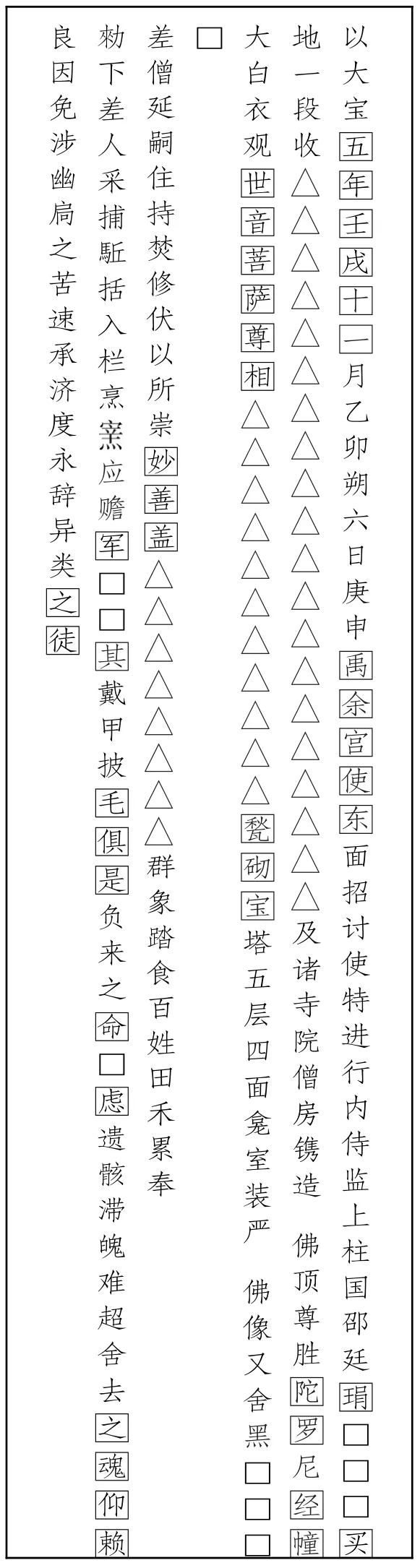

图二// 东莞南汉大宝五年经幢第一面综合录文

几种拓片,以郑爰居先生旧藏拓片为最佳。第四行“焚修伏以所崇”数字可见,第五行“駈括入栏烹应赡军”“其戴甲披”数字均可见,第五行“幽扃之苦速承济度永辞异类”数字可见,可证早期录文的可靠。

几种旧的录文,以道光《广东通志》的录文最为准确,嘉庆《东莞县志》的录文错误很多,《东莞北宋“象塔”发掘记》的录文也略有一些误字。

综合以上所述拓片和录文,凡是三种拓片可以看到的文字,直接录出。凡是以往录文中有而三种拓片中不可以看出的文字,加方框表示;部分推测的字,也加方框表示,但是在后文作出说明。因为第一面各行文字并不整齐排列,或许行字不等,所以中部有几处不可估计缺字的具体数量。但是大致的数量的估计,可以帮助我们阅读碑文,所以勉强作推测。勉强推测阙字之处,用△表示(图二)。

此外需要说明的有五处:其一,第一行“面招讨使”上面五字,拓片阙,嘉庆《东莞县志》、道光《广东通志》等录文均阙,有的录文如《东莞市博物馆藏碑刻》补出“东南”二字而成“东南面招讨使”。这一职官名问题,和石刻的年代也密切相关,道光《广东通志》、民国《东莞县志》均已注意及之。道光《广东通志》跋文谓:“《粤东金石略》题云‘大宝五年’,而黄佐《广州先贤传》云‘大宝七年(964年)始加廷琄为东面招讨使’,与五年之文不合。考大宝七年为辽应历十四年(964年)。《辽史·朔考》是年至明年六月(是月邵廷琄死)无‘乙卯朔’,惟应历十二年为大宝五年十一月乙卯朔。此记云‘乙卯朔’,则五年无疑矣。又欧阳《五代史·南汉世家》,建隆元年(大宝三年,960年)‘将邵廷琄言于’,则琄之为将,已在五年以前。故塔建于五年,得题衔招讨使,《广州先贤传》云七年始加者,误也。”民国《东莞县志》跋文又说:“按《阮通志》之考确然矣。然核以《张志》第一面第一行,当云‘以大宝五年壬戌十一月乙卯朔六日庚申禹余宫使□面招讨使行内侍监上柱国邵廷琄’,今试再以他书证之。李焘《续通鉴长编》建隆三年九月丙辰朔、《宋史·太祖本纪》建隆三年十月乙酉朔,据此,是九月为小建,十月当为大建,以甲子推之,则宋历十一月亦乙卯朔,不独辽历也。《续通鉴长编》称廷琄为内常侍、禹余宫使,而《南海古迹记》云塔为禹余宫使邵廷琄造,当时所见,系有此衔。《张志》亦云‘然则□面招讨使上所缺当为禹余宫使四字也’。《南汉金石略》谓年月名字俱缺,未必果为廷琄,误。今审视‘邵’下‘廷’字尚模糊可辨,诸书特未之详耳。”其中称“《南汉金石略》谓年月名字俱缺,未必果为廷琄”,实为梁廷楠撰《南汉书考异》,非吴兰修撰《南汉金石略》。据上引二跋,也可以补出前面的月份所阙二字为“十一”。其二,第一行末尾的阙字,据崇祯《东莞志》所述,补出一“买”字,以和第二行开头的“地一段”相连。其三,第二行“寺院僧房”之“房”,嘉庆《东莞县志》作“人”,道光《广东通志》作“尼”,细审拓片,为“房”。其四,第二行“佛顶尊胜”以下的阙字,因有一“尼”字在,可以明确补足为“佛顶尊胜陀罗尼经幢”。其五,第三行倒数第五字,拓片尚存大概,道光《广东通志》等识作“黑”,从文意上来看似乎难以理解。

二、是幢而非塔

此幢常常被称作塔,且由来已久。第一面铭文中确实提到了“宝塔”,但是否就是指此幢呢?确如《东莞南汉经幢(镇象塔)考》一文所云,涉及到经幢的性质,不可不辨。

民国《东莞县志》的意见如下:

又按第一面第二行“佛顶尊胜□□尼”,以第三面第四行核之,则“胜”下确为“陀罗”二字。此系经幢,故石分八面。而世呼之为镇象塔者,以文有“宝塔五层四面龛室”语,其实当时创造别有一五层四面之塔,非此幢也。

而铭文云:

以大宝五年壬辰十一月乙卯朔六日庚申,禹余宫使、东面招讨使、特进、行内侍监、上柱国邵廷琄□□□买地一段,收……及诸寺院僧房,镌造佛顶尊胜陀罗尼经幢、大白衣观世音菩萨尊相……甃砌宝塔五层,四面龛室,装严佛像。又舍黑□□……差僧延嗣住持焚修。

虽然阙文甚多,但是大意可知。首先讲邵廷琄施“地一段”,那当是修建佛寺所用的。其次是具体的建设,有三方面:一是“镌造佛顶尊胜陀罗尼经幢”,即现在所讨论者;二是造“大白衣观世音菩萨尊相”;三是造“宝塔五层”,此塔系“甃砌”而成,即用砖砌(也可能是石砌),而且“四面龛室,装严佛像”,当是方塔。三事甚明。当然,二、三事之间还有大约十个字残损,有可能还有其他的建设内容。再次则讲到派了僧人名为延嗣的住持此寺。

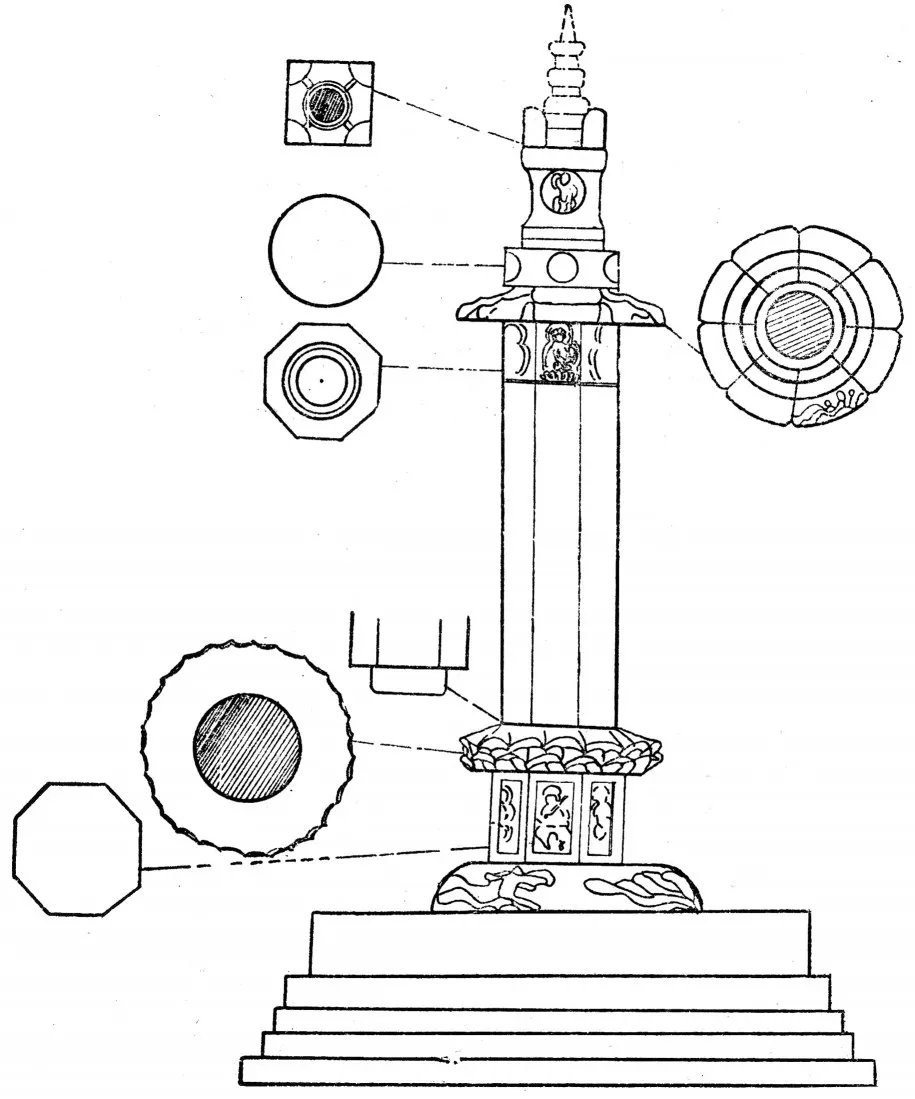

况且,现有的经幢石刻相当完整(图三),根本无法和“五层,四面龛室,装严佛像”的甃砌宝塔相映证。只是此幢形制特殊,幢顶为一宝箧印塔,此类塔都呈方形,故而四面开龛。而此幢只是一层,且是八面,每面上部各开龛造一像,共八像。

至于学界关于经幢性质争论中涉及的经幢是否即塔的问题,也给此幢的讨论带来一些影响。在把经幢的性质看作是塔的前提下,便自然而然会认为把此幢称作塔是合理的。其中详细论证了经幢即塔的意见,便为麦淑贤《东莞南汉经幢(镇象塔)考》一文[18]所接受。关于经幢的性质的研究,实质上和经幢的来源问题的研究有关。对此,有两种不同的意见。一种意见认为石幢来源于丝织的幢[19],而选用石刻的形式正是为了刻经之不朽。河北迁安发现一批辽代石幢、石碑残块,石幢残块可以拼合,共四层石柱,其中三层有铭文,涉及辽代的纪年有统和二十六年(1008年)、清宁己亥(五年,1059年),而残碑则云:“主□并戒龙花重熙十六年十月从初并副维那张日宣发□下时年十二月雨载运到本院次请到□匠人/□□后至重熙十八年(1049年)□创建造廊屋二十间□□□□□□□幢伞一幅/具邑众姓名如后……。”[20]所述事实,大概即与发现的石幢有关,其中的“幢伞”也就是指的石幢。把石幢称作“幢伞”的,应该与石幢来源于伞盖状的织物的幢有关。至于固定为八棱形石柱的形状则是接受了已有石刻的影响,如石柱,而八棱形也正是便于刻经的。另外一种意见认为经幢是糅合了刻经和塔所衍生出来的一种特殊的塔,它的性质是“法身舍利塔”[21]。在此不拟全面讨论经幢的性质问题,只是想强调一点,经幢这类专门的佛教石刻的产生,是与《佛顶尊胜陀罗尼经》的翻译紧密结合在一起的。此经佛陀波利译本中谓:“佛告天帝:若人能书写此陀罗尼,安高幢上,或安高山,或安楼上,乃至安置窣堵波中。天帝,若有苾刍、苾刍尼、优婆塞、优婆夷、族姓男、族姓女,于幢等上或见或与相近,其影映身;或风吹陀罗尼上幢等上尘落在身上。天帝,彼诸众生所有罪业,应堕恶道、地狱、畜生、阎罗王界、饿鬼界、阿修罗身恶道之苦,皆悉不受,亦不为罪垢染污。天帝,此等众生,为一切诸佛之所授记,皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。”[22]虽然陀罗尼可以安置在多种场合,但幢显然是其最主要的安置地点。而且,安置地点中,幢和窣堵波是并列的。由此看来,似乎不得轻易说经幢性质上就是塔。雷峰塔遗址的发掘,出土了大批《华严经》刻石残块,其中还有一方吴越国王钱俶的跋文,已残,但《淳祐临安志辑逸》《咸淳临安志》都录有此石文字,可据补。跋文末云:“□塔□之成日,又镌《华严》诸经,围绕八面,真成□不□思□议劫数大精进幢。于是合十指爪,以赞□叹□之,塔因名之曰皇妃。吴越国王钱俶拜□手□谨书于经之尾。”[23]此塔底层的套筒,嵌满《华严经》及《金刚般若波罗蜜经》刻石,所以被称作“不思议劫数大精进幢”,可见刻经之于幢而言之必要。而似雷峰塔这般有意识地满刻佛经的塔毕竟是少数,所以可以说塔、幢的分别,由刻经这一点就可以区分开来。至于经幢流行过程中偶尔称之为“塔”,也并不能改变经幢几乎都称为“幢”的事实。

图三// 东莞南汉大宝五年经幢

此幢第一面的铭文明确说到“镌造佛顶尊胜□□尼□□”,所阙最后一字,非“幢”莫属,即指此幢。所以关于此幢的命名,根本不必要涉及其性质是否为塔的问题。

而恰恰是此幢第一面铭文的重新释读与剖析,还为我们讨论塔、幢分别问题,又提供了重要的个案资料。铭文中提到“镌造佛顶尊胜陀罗尼经幢”,又提到“甃砌宝塔五层”,显然是把幢和塔看作两样事物的。

总之,从形制、刻经到自铭,我们都可以将这一件南汉石刻定名为经幢。

三、不应称“镇象”

此幢除了被称作“象塔”外,还常常被称作“镇象塔”[24]。此名之用完全误解了此幢所建之初衷,亦不可不辨。

此幢第一面铭文云:

伏以所崇妙善,盖……群象踏食百姓田禾,累奉敕下,差人采捕,驱括入栏,烹应赡军□。□其带甲披毛,俱是负来之命;□虑遗骸滞魄,难超舍去之魂。仰赖良因,免涉幽扃之苦;速承济度,永辞异类之徒。

虽然有一些阙文,但是仍可读出大意:因为群象破坏庄稼,便行捕杀,但是毕竟仍是杀生之举,于是建幢,希望超度被杀之象。

而发掘资料显示,“塔基底下埋的都是些猪、箭猪、鹿等动物牙齿和骨骼,未见有象的遗骸”[25],进一步证实了这一点。于是发掘报告写作者杨豪在文末提出的对“镇象”一词的存疑也便可以解释了。

那么,塔基之下为何埋了猪、箭猪等动物的牙齿和骨骼呢?温建明文中提到:“按压在塔基底的元丰通宝为准,……镇象塔建成后约110年,曾经迁移。”经幢被迁移过,则可解释这一现象。当时人认为这是“镇象塔”,根据相关记载其下应埋有象骨,但实际迁移时却未能发现象骨,遂只能搜集一些别的动物骨头聊以充数埋于幢下。

显然是因为杀象之行为才有了建幢超度之事,而非“镇象”,故此幢之俗称,不应以“镇象”为名。

《佛顶尊胜陀罗尼咒》的功能强大,益处甚多,其中一项便是超度亡灵:

佛便微笑告帝释言:天帝,有陀罗尼名为如来佛顶尊胜,能净一切恶道,能净除一切生死苦恼,又能净除诸地狱阎罗王界畜生之苦,又破一切地狱,能回向善道。[26]

此幢第一面铭文中称“仰赖良因,免涉幽扃之苦;速承济度,永辞异类之徒”,不管是“免涉幽扃之苦”,还是“永辞异类之徒”,都是指不再受轮回之苦,就是《佛顶尊胜陀罗尼经》说到的“能净除诸地狱阎罗王界畜生之苦,又破一切地狱,能回向善道”。

[1]南宋·王象之:《舆地纪胜》卷八九《广南东路·广州·景物下》“镇象塔”条,《续修四库全书》第584册影北京图书馆藏清影宋抄本(清抄本配补),上海古籍出版社2002年,第709页下。

[2]元·吴莱:《渊颖集》卷九,《四部丛刊》影元至正刻本,商务印书馆1929年。

[3]明·崇祯《东莞志》卷三《贤迹附古迹》“镇象塔”条、卷八《外志·寺》“资福寺”条,《中国公共图书馆古籍文献珍本汇刊·史部》影民国修志局抄本,第336、1294页。

[4]清·雍正《东莞县志》卷一一《古迹》“镇象塔”条,《故宫珍本丛刊》第173册《广东府州县志》第8册影清雍正刻本,第462页上。

[5]清·嘉庆《东莞县志》卷四二《古迹》“镇象塔”条,清嘉庆三年(1798年)广州存古堂刻本(国家图书馆数字方志数据库)。

[6]清·道光《广东通志》卷二〇四《金石略六·五代》“镇象塔记”条、卷二二九《古迹略一四·寺观一·广州府东莞县》“镇象塔”条,《续修四库全书》第673册据民国二十三年(1934年)商务印书馆影道光二年(1822年)刻本再影本,上海书店出版社2002年,第401页上—下、第725页下。按:《广东通志·金石略》曾为当代学者整理后单行。(清·阮元主修、梁中民校点:《广东通志·金石略》,广东人民出版社1994年。)又有《广东金石略》一书,即道光《广东通志·金石略》。

[7]清·光绪《广州府志》卷九九《金石略三·五代》“镇象塔记”条,《中国地方志集成·广东府县志辑》第2册影清光绪五年(1879年)刻本,上海书店出版社2013年,第639页下—第640页上。

[8]民国《东莞县志》卷八九《金石略一·南汉》“镇象塔”条,《中国地方志集成·广东府县志辑》第19册影民国十六年(1927年)东莞养和印务局铅印本,上海书店出版社2013年,第866页上—第870页上。此志附有完整的八面拓片,并详引吴莱《南海古迹记》、《张志》(崇祯《东莞县志》)、《彭志》(嘉庆《东莞县志》)、《阮通志》(道光《广东通志》),另又作长篇题跋。

[9]清·翁方纲:《粤东金石略》卷一“南汉大宝五年石塔记”条,《石刻史料新编》第1辑第17册影清乾隆三十六年刻本,第12376页下。

[10]清·洪颐煊:《平津读碑记三续》卷下“邵廷琄造石塔记”条,《石刻史料新编》第1辑第26册影清光绪十二年行素草堂刻本,第19498页上。

[11]清·吴兰修:《南汉金石记》卷二“镇象塔记”条,《石刻史料新编》第3辑第4册影《岭南遗书》本,第395页上。

[12]杨豪:《东莞北宋“象塔”发掘记》,《文物》1982年第6期。

[13]东莞市博物馆编:《东莞市博物馆藏碑刻》,文物出版社2009年,第14—17页。

[14]同[8],即此书所引嘉庆《东莞县志》录文。

[15]温建明:《东莞南汉大宝五年经幢(镇象塔)历史与文字考》,《百色学院学报》2011年第5期。

[16]《北京卓德2012年夏季艺术品拍卖会·古籍善本》,2012年9月25日,第1297号,第103页。《北京卓德2013年春季艺术品拍卖会·郑爰居先生寒松堂旧藏碑帖专场》,2013年5月28日,第2142号,第137页。

[17]陈鸿钧:《广东东莞资福寺南汉经幢考》,《岭南文史》2015年第1期。

[18]麦淑贤:《东莞南汉经幢(镇象塔)考》,东莞市博物馆编《东莞市博物馆藏碑刻》,文物出版社2009年,第128—133页。

[19]a.阎文儒:《石幢》,《文物》1959年第8期;b.陈明达:《石幢辩》,《文物》1960年第2期。

[20]迁安市文物管理所:《河北迁安发现辽代石刻》,《文物春秋》2008年第1期。

[21]a.刘淑芬:《经幢的形制、性质和来源——经幢研究之二》,《“中央研究院”历史语言研究所集刊》第六十八本第三分册,1997年;b.刘淑芬:《灭罪与度亡——佛顶尊胜陀罗尼经幢之研究》,上海古籍出版社2008年,第50—121页。

[22]唐·佛陀波利译:《佛顶尊胜陀罗尼经》,《中华大藏经》第20册影赵城金藏本,第323页上。

[23]浙江省文物考古研究所编:《雷峰塔遗址》,文物出版社2005年,第41页。

[24]参见[1]至[8],可见如此称呼由来已久。

[25]同[12]。

[26]唐·佛陀波利译:《佛顶尊胜陀罗尼经》,《中华大藏经》第20册影赵城金藏本,中华书局2012年,第321页下。

南京博物院精彩亮相第八届“中国博物馆及相关产品与技术博览会”

2018年11月23—26日,第八届“中国博物馆及相关产品与技术博览会”(以下简称“博博会”)在福州市海峡国际会展中心举行。本届博博会的主题是“博物馆——新时代 新征程”,国内外300余家博物馆纷纷精彩亮相。除了相关产品与技术的展示外,博博会还安排行业会议及学术论坛23场、项目推介会22场、大型公益活动12场。南京博物院的专家学者和参会代表也参与到各项会议和活动中,并获得众多奖项,为南京博物院增光添彩。

11月24—25日,依托于南京博物院的中国博物馆协会博物馆建筑空间与新技术专委会,联合中国博物馆协会博物馆数字化专业委员会共同举办了主题为“传承·创新·发展——互联网时代博物馆建筑空间与新技术利用及博物馆信息化建设新征程”的学术研讨会。国家文物局博物馆与社会文物司司长罗静致辞发言,南京博物院院长龚良、广东省博物馆馆长魏峻、湖南省博物馆馆长段晓明分别作主题演讲,来自全国各博物馆的200多位专家学者进行了热烈研讨。

(《东南文化》编辑部)