从“良渚全考古”到“良博全展示”

——以良渚博物院2018年改陈策展为例

高蒙河 宋雨晗

(复旦大学文物与博物馆学系 上海 200433)

内容提要:良渚考古工作历经八十余年,考古内涵不断丰富,考古价值不断提升,已进入到“良渚全考古”时代,是边发现、边研究、边保护、边利用、边传承的模式。2018年良渚博物院改陈,进入“良博全展示”阶段。现有的展览全面展示良渚考古成果,全面呈现良渚文化内涵,全面阐释良渚文明价值,全面解读良渚遗存信息。良渚的展示除了依靠文物本身或图文所呈现和传递的信息,还采用过程性展示、功能性展示、复原性展示、对比性展示、演变性展示、场景性展示等多种手段,多角度、全方位地解读和展示遗物,力图将良渚文物的故事讲清楚、讲明白。

良渚博物院(以下简称“良博院”)位于浙江杭州余杭的良渚遗址内,于2008年建成开放,是以良渚文化和良渚文明为展示对象的专题博物馆,主题为“良渚文化——实证中华五千年文明”[1]。2018年,为配合良渚古城遗址申报世界文化遗产,良博院重新定位为考古遗址博物馆,分设常设展厅和临时展厅:常设展厅重点展示良渚考古的发现和研究成果,主题定位于“良渚遗址是实证中华五千年文明史的圣地”;临时展厅重点展览良渚考古的保护、利用和传承成果,主题定位于“上下五千年——良渚遗址保护特展”。

从专题博物馆到考古遗址博物馆,良博院的改陈升级与八十多年来的良渚考古历程以及中国考古观的变化紧密相连。换言之,没有良渚考古的发现创新、研究创新、保护创新、利用创新、传承创新,就没有如今焕然一新的良博院。作为两次参与主要策展工作的当事人,笔者及团队见证了策展良渚考古成果理念和方式的与时俱进的发展变化。因此,分析解读良博院改陈升级的理念和实践,首先要从与时俱进的中国考古观的变迁说起。

一、从中国考古观的变迁看“良渚全考古”

2015年新版《考古学概论》教材讲道:“考古学是通过实物资料来研究人类古代社会历史的科学。”此外,“考古学还越来越重视对古代文物和古代遗址等文化遗产的保护、展示和利用”[2]。这与20世纪80年代中期出版的《中国大百科全书·考古学》相比[3],除了继续强调考古学复原历史的宗旨,还把文化遗产的保护、展示与利用纳入到考古学关注的范畴。与此相应的是,考古学科也由原来历史学的二级学科升格为一级学科,并将博物馆学、文化遗产以及文物保护等专业也都纳入到二级学科建设范畴[4]。这类变化如实地反映出三十多年来中国考古学在理念、实践等方面产生的新进展,形成了新的考古观。

(一)考古工作范式变迁

以往的考古学重点是如何发现与研究古代遗留下来的遗存,进而复原人类社会发展历史,这可概括为两个词:发现、研究。二者是考古学最为常见的科研范式,更是考古学的重要基础(图一∶1)。自1936年施昕更先生(以下均省略敬称)发现良渚遗址,到1959年夏鼐提出“良渚文化”的命名[5],考古工作者所践行的也是这样一种考古科研范式。

图一// 考古工作范式变化示意图

但如果我们跳出考古科研框架,把视野放大,还会看到早在1961年,国务院就发布了《文物保护管理暂行条例》并公布了第一批全国重点文物保护单位名单。1982年第五届全国人大常委会又颁布了《中华人民共和国文物保护法》,这标志着文物保护的理念进一步得到强化。这与改革开放后我国大规模经济建设不无关系。例如在城市建设和改造过程中,若不及时进行文物抢救,那些有历史文化价值的古城墙和老建筑便会遭到破坏;再如“三峡大坝”和“南水北调”等大型国家建设工程沿线都要进行文物抢救,否则文物就会被淹没在水下[6]。因此,在以往考古发现和研究的基础上,考古学越来越关注包括考古遗存在内的历史文化遗产保护问题,形成了考古工作的新范式(图一∶2)。

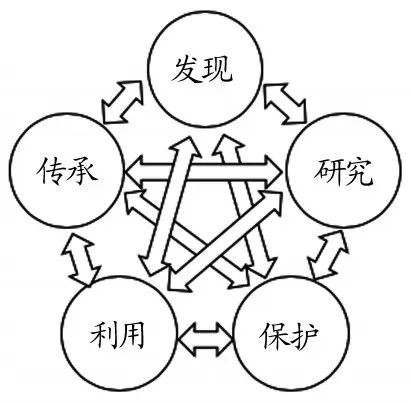

然而,将保护下来的文物存放在文物库房专供研究并不足取,将遗址围圈起来任其闲置也不足道。因此,出现了越来越多的“让文物活起来”的合理利用方式,如考古遗址博物馆展示、考古遗址公园展示等。换言之,继发现和研究之后,考古学又外延出全新领域——保护、利用,而且更为重要的是,人们在这个过程中形成了“保护不是目的,利用也不是目的,真正的目的是传承”的理念[7],这成为新时期考古工作的第三种范式(图二)。

凡此,发现、研究、保护、利用、传承“五位一体”的“全考古模式”已经并正在使考古学进入既专注于务实求真的学术求索、又助力于社会文化发展建设的“全考古”时代。

图二// 当前考古工作范式示意图

图三//苏秉琦提出的考古工作关系模型

其实,早在20世纪50年代,苏秉琦在《如何使考古成为人民的事业》一文中就曾构建过考古工作、历史研究工作、博物馆工作、文化建设之间的关系模型[8](图三)。模型涵盖了发现、研究、利用、传承四个方面。可以说中国考古观的时代变迁逐步印证和丰富了苏秉琦的体系和愿景。而良渚八十年的考古历程正是这种“全考古”的典型代表。

(二)“良渚全考古”模式的形成过程

说到良渚考古,从1936年施昕更发现良渚遗址,到1959年夏鼐命名“良渚文化”,再到1961年良渚遗址被公布为浙江省省级文物保护单位,直到1976年良渚遗址入展“浙江省十年考古新成就展览”[9],良渚考古初步形成了既有考古发现和研究、又有保护和利用的格局,成为“良渚全考古”的孕育期。

到20世纪80年代中期以后,反山王陵、瑶山和汇观山祭坛、莫角山大型宫殿基址等的考古发掘,确立了良渚遗址群在良渚文化中的核心地位[10]。这些大型建筑设施、贵族墓地和珍贵玉器等的使用者和拥有者,很可能是良渚社会的国王或贵族[11]。良渚文化在中国文明起源和形成过程中的特殊地位和典型作用也日渐清晰。

良渚遗址群的重大发现和重要价值得到了国家和社会的广泛关注:1994年,良渚文化博物馆建成开放;1995年,浙江公布《良渚遗址保护总体规划》;1996年良渚遗址群被公布为全国重点文物保护单位;2001年,成立杭州良渚遗址管理区管理委员会;2003年起,良渚文化知识借乡土教材走入杭州市余杭区学生课堂[12]。社会各界开始越来越多地参与到良渚遗址的保护、利用与传承工作中。在此阶段,既有考古发现和研究,又有保护、利用和传承的“良渚全考古”模式已基本形成。

自2006年至今,良渚考古又取得了长足进展:良渚古城宫殿区—内城—外城的三重结构得到确认;在古城外围还发现了大型水利系统,得到了国内外的多方关注和高度评价[13]。与此同期,良渚遗址的保护也已形成了健全的法律机制、管理机制、监测机制和投入机制[14]。良渚遗址的利用、传承工作也同步展开:自2007年起,“良渚文化”被写入全国中学教科书[15];2008年,良博院建成开放;2010年,良渚国家考古遗址公园被列为首批国家考古遗址公园;2017年良渚古城遗址作为实证中华五千年文明史的圣地,成为我国申报2019年世界文化遗产的项目。

至此,通过八十多年的求真和求索之道,最终形成既有考古发现和研究,又有保护、利用、传承的“五位一体”的“良渚全考古”模式。在践行中国考古观变迁的过程中,真正步入了“全考古时代”[16]。

二、从良博院发展看“良博全展示”

从八十多年的考古历程来看,“五位一体”的“良渚全考古”模式涉及到了发现、研究、保护、利用、传承这五个范畴,它们之间既是相互独立的,又是相互关联的。一方面,良渚考古首先做到了发现和研究,因为良渚遗址被发现后,我们方知它是长江下游新石器时代一个重要的考古学文化;良渚遗址被研究后,我们才知晓它具有研究中国文明起源和国家形成以及实证中华五千年文明史的重要价值。否则,良渚遗址应被一般保护还是重点保护,只被公布为国保单位还是申报世界文化遗产,均无从着手;做好良渚国家考古遗址公园和良博院等让良渚文物“活起来”的合理利用也只能是无本之木、无水之源。

另一方面,这五个范畴之间又不能被简单理解成先有发现,再有研究,继而保护,然后再利用乃至传承的单线进化的前后顺序关系。良渚考古的长期实践证明,五者之间应该是互联的关系、互补的结构、互证的逻辑和互动的结果。实际上,边发现、边研究、边保护、边利用、边传承的“五边一体”模式才是良渚考古工作的业态和常态,而且越到今天这种态势越发明显,越发显示出强大的事业发展所需要的内在逻辑性和外在驱动力。

因此,我们既不能将良渚考古发现和研究狭义理解成仅为复原和重建历史,也不能把良渚遗址的保护、利用简单归为通过当代人的努力把良渚文化遗产更多地传承给子孙后代。在这类交互作用的实践中,良博院展览展示的“前世今生”也反映出这种发展变化的全过程。

(一)良博院的发展历程

良渚考古成果的展示传播由来已久,其中,历经三次兴馆建院,走过了一条先是“良渚文化”主题展、后是“良渚文明”主题展、现在是将“良渚全考古”转换为“良博全展示”的展示传播之路,这样既包括了前两次建馆立院时的良渚文化和良渚文明的内核,又增加了良渚古城、良渚古国等更加丰富多样的内涵和表述。

1994年,良博院的前身——良渚文化博物馆建成开放。从馆名上便不难看出,展览定位于介绍良渚文化的发现和研究成果,并通过“良渚文化”“良渚玉器”“良渚墓葬”三个展厅[17]展现良渚文化的内涵、特征和社会发展程度,由此传播中国“文明曙光从这里升起”的主题理念[18]。

到2008年,良渚文化博物馆更名为“良渚博物院”。展览定位于“不能只是以介绍一个江南地区的史前考古学文化为目标,更不能使观众参观后得出这是一个神秘的古部落的感受,而是要突出展示良渚文明在中国和世界同类或同时期文明中的地位,力求从世界文明、中国文明的角度认识良渚文明”[19]。此次展览向世人全面介绍了“良渚文化——实证中华五千年文明”的主题;同时,展览还把保护管理的理念和实践成果部分呈现给观众[20]。

从2008年到2018年的十年是良渚考古理念革新、进展最快的十年,良渚古城、外围大型水利系统等实证中华五千年文明的重要发现都见诸于此期。为助力良渚古城遗址申报世界文化遗产,良博院全面启动了改陈升级工作,以“良渚遗址是实证中华五千年文明史的圣地”为主题定位,将良渚考古八十多年来不断创新和丰富的发现、研究、保护、利用、传承的“良渚全考古”历程,特别是对2008年建院以后十年来的最新考古成果等进行了集大成式的全面展示。

(二)“良博全展示”的展示方式

1.全面展示良渚考古成果

良渚考古不仅仅是发现和研究,还包括对文化遗产的保护、利用、传承等内涵。因此,为全面展示“良渚全考古”模式,我们采取了常设展厅与临时展厅、馆藏文物和非馆藏文物相结合等展览模式。

首先,把常设展厅用于展示发现和研究与临时展厅用于展示保护、利用以及传承相结合。在常设展厅中,“水乡泽国”“良渚古城”“玉魂国魄”三个展厅重点展示良渚文化、良渚文明、良渚古国在中国和世界同时期或同类文明中的重要地位等考古发现、研究成果;临时展厅以“上下五千年——良渚遗址保护特展”为主题,通过“考古成果实证价值”“保护良渚守护遗产”“弘扬良渚传承文明”三个单元,并辅以“良渚遗址考古大事记”“良渚遗址保护大事记”“良渚文明传承大事记”的展板和展品,重点展示良渚发现、研究,尤其是保护、利用、传承的历程、方法和理念,诠释良渚古城、良渚遗址、良渚遗产在实证中华五千年文明中的遗产价值、历史地位和文化影响。

其次,做好良渚考古成果的全面展示,不但要用足院藏良渚文物,还要引进其他单位收藏的良渚时期的文物。在浙江省文物局的统筹协调和相关单位的鼎力支持下,我们汇集了良博院以及浙江省博物馆、浙江省文物考古研究所、余杭博物馆乃至上海地区博物馆等机构的重要藏品,采取借展、复制等方式,遴选了更多、更典型、更能反映良渚价值的文物充实到展线上,展出文物600余件(组),比2008年的展品扩充了近一倍。

2.全面呈现良渚文化内涵

从1994年良渚文化博物馆建成到良博院改造升级,良渚文化始终都是展览的核心内容之一。如何把一个时代遥远又鲜为一般观众所熟知的考古学文化讲明白、解到位、展示好,始终是策展团队着力解决的要项问题之一。

众所周知,考古学文化作为考古学专业术语,对于学界来说很容易被理解,但对于普通观众和形式设计人员来说则晦涩难懂。而做好一个考古学文化的展示、传播和阐释,无论过去还是现在都存在着各种有待解决的问题,而且还存在一个考古学文化本身在学科发展或展示目标中是否持续为热点或重点的动态变化过程。在2008年的策展中,鉴于一般观众对考古学文化的定义还不甚了解,且良渚文化尚未达到如今的社会知名度和文化影响力,策展团队主要通过良渚考古发现史中的典型事件和代表性人物来铺陈良渚文化发现和研究的过程及成果。

此次展陈升级改造已经是十年之后,良渚文化在国内外都产生了广泛的影响。但即便如此,我们解读良渚文化依然不能只是专业陈述一般考古学文化命名的时间、地点和文化特征等“三要素”,或者只是简单地做考古学知识链接,而是要诠释良渚文化是什么、包括什么、从哪里来到哪里去及其兴衰过程等观众普遍关心的要素。而且,还要力求做到变专业术语为通识语境,尽可能地实现三个转换:把专业表达转化成一般学术表达,以满足学识较高的小众性的观众;把一般学术表达转化为文化表达,以满足文化素养较高的中众性的观众;再把文化表达转换为社会通识表达,以满足来自社会上的大众性的观众。

于是,在策展中,我们将第一展厅全部用来展示良渚文化的考古成果。首先用通俗易懂的问题式标题“良渚遗址在哪里”和“良渚文化多久远”回答了良渚文化的时空框架问题;再以“良渚文化的来龙去脉”为题,阐明马家浜文化、崧泽文化是良渚文化的前身,钱山漾文化、广富林文化是良渚文化的后续这个源流乃至谱系问题;在良渚文化的典型特征方面,通过农业和手工业生产、衣食住行、文化艺术、刻画符号和原始文字等展项,对良渚文化的内涵进行了多角度和全方位的展示;并将遗址数量、分布范围、聚落形态、城乡分化、都城郊野、社会进程等有形和无形的发现和研究成果进行了全面的呈现、解读和阐释。

3.全面阐释良渚文明价值

良渚文化所代表的良渚文明实证了中华五千年文明史。在全面展示良渚文化考古发现的基础上,站在中国早期历史发展进程的高度向观众更多地传递良渚文明的历史文化价值,也是这次改陈着意强化的策展目标。

如果说“良渚文化”部分的“是什么”和“有什么”等问题从基础上解释了良渚文化的话,那么“良渚文明”部分则是向观众解读了良渚文化所具有的特殊历史作用和重要文化价值。换言之,一个考古学文化的展示传播既要解读这个文化“是什么”的描述性问题,更要阐释“为什么”的原因性问题。这样的展示才能使观众既了解一个考古学文化的内涵,也认知到这个文化在社会发展进程中的历史地位和文化价值。

就良渚文明而言,经过与专家的多次讨论和推敲,我们在策展中总结和归纳出的良渚文明的主要特征是稻作文明、玉器文明、水利文明、城市文明、早期国家、原始文字等,并在尾厅配合展示“清明上河图”式的良渚遗址全景国画长卷和各种考古发掘报告等,进行醒目的大字标题化展示,使观众在参观到最后时能记住这些良渚考古成果的关键词,并带着这样的观展收获离馆。

图四// 功能性展示——良渚陶器展示效果示意图(图片由良博院提供)

4.全面解读良渚遗存信息

考古展览展示既不同于历史陈列,也不同于艺术品展览,后两者常以珍贵文物为主要展品,器形完整、纹饰清晰、颜色美观、工艺精湛,适于鉴赏,观众易懂。而考古成果展却有其自身的特殊性,比如良渚考古出土的石器、陶器、骨器、动植物标本等遗物,清理出的宫殿和房屋基址、不同等级的墓葬、河道埠头、粮仓作坊等遗迹,虽然对研究和复原良渚社会很有历史价值,但是并不属于观众认知体系内的“精品文物”,很难引起观众的兴趣和共鸣;可以向观众呈现的好看、好玩、有意思的展品并不是很多,而且很多器物还存在着残缺不全、名称生涩、功能难辨等问题,无形中又增加了展示难度。

在传统展览中,很多出土文物的展示都是借助说明牌来标注文物的名称、时代、出土地点等基本信息,再辅助图片加以展示,观众对参观对象的了解也只能到此为止,甚至在专业术语前望而却步,难以获取更多的考古信息。此次改陈升级把有效解读文物信息作为重要任务,对每件展品既如实呈现器物的表面特征,又深挖其背后信息,努力把考古遗址和考古成果以恰当的方式呈现出来,尽量以准确、简明、直观的方式传递给观众。

以良博院此次改陈为例,良渚文物大都经历了设计、制作、使用、废弃、发掘、修复、展示的过程,“让文物活起来”,其实也是让文物本身的生命历程、其承载的文化信息“活起来”。因此,在博物馆展示中,文物的设计理念、制作工艺、使用方式、废弃原因、发掘经过、修复方式等都应该成为博物馆解读的对象,并可由此延伸到文物背后的人物、制度、文化、艺术、经济、科技等方面。换言之,为了将良渚文物的故事讲清楚,既要依靠器物本身或图文呈现和传递的信息,还要借助各种各样的辅助手段,尽量多角度、全方位地解读和展示文物。如是,方可实现“以物论史,透物见人,代死人说话,把死人说活”的考古目标[21]。

其一,过程性展示。以良渚玉琮的生产为例,将玉琮制坯打样、管钻修孔、节面分割、制作射口、打磨成型等一个个加工制作环节进行全面展示,并辅以图片、视频等进行深入解读。

其二,功能性展示。通过研究把良渚器物的使用功能尽可能地表达清楚,以良渚文化陶器为例,不仅要像过去那样标明鼎、豆、壶的器名,还要按照炊煮器、盛食器、酒水器、明器等不同使用功能来组织陈列(图四)。

其三,复原性展示。比如对良渚古城出土人骨进行三维人像复原,将复原原理、复原步骤、人种分析等信息以图版及视频方式展示给观众(图五)。

其四,对比性展示。将有明显差异性的器物组合进行对比展示,比如把良渚国王、贵族、平民等不同社会阶层的随葬品陈列在一起,对比展示它们的等级和贫富差别。

其五,演变性展示。将有演变关系的器物进行展示,比如把马家浜文化—崧泽文化—良渚文化—钱山漾文化—广富林文化的器物陈列在同一通柜中,让观众观察器物的演变规律,理解诸文化之间的谱系异同。

其六,场景性展示。将器物还原到生产、使用、废弃等场景中进行展示,比如把反山M14中的所有随葬玉器进行复制,按照出土位置还原到墓葬模型内进行展示。

图五// 复原性展示——良渚人像复原展示效果示意图(图片由良博院提供)

从“良渚全考古”到“良博全展示”,从1994年的良渚文化博物馆到2018年改陈后的良博院新展,三个时期、三次展览,良渚重大考古成果和考古观念的变化都催生并呈现在良博院的展示升级中。没有良渚考古的求真之路,就没有良博院展陈的求新之道。良渚独特的考古模式和展示模式反映了八十多年来良渚考古方式和良博院展示方式的转变与发展,也是中国考古观念和展示理念转变的缩影。

三、小结

考古类博物馆具有极强的专业性,如何充分挖掘文物信息、展示内涵和价值,讲好文物故事,需要凭借健全的工作机制方能实现。良渚博物院此次改陈的顺利推进,离不开八十多年来相关考古单位对考古资料和信息的妥善留存,离不开考古专家对学术内容的把关指导,也离不开考古策展人对展示内容和展示效果的总体把控。考古资料留存机制、考古专家介入机制、考古策展人把控机制这三大机制在良渚博物院策展项目中的有机结合,是考古类遗址博物馆建设的一次有益探索,对我国考古博物馆的发展具有一定的借鉴意义。

[1]高蒙河、郭青岭:《良渚文化实证中华五千年文明——良渚文化博物馆新馆陈列内容的理念和思路》,良渚文化博物馆编《良渚文化论坛》,浙江摄影出版社2008年,第6—15页。

[2]钱耀鹏主编:《考古学概论》,高等教育出版社2015年,第3页。

[3]中国大百科全书总编辑委员会《考古学》编辑委员会等编:《中国大百科全书·考古学》,中国大百科全书出版社1986年,第1页。

[4]林沄:《对考古学学科建设的一些想法》,教育部社会科学委员会历史学学部编《史学调查与探索》,北京师范大学出版社2015年,第191页;王巍:《考古学成为一级学科的前前后后》,《中国文物报》2012年6月15日第3版。

[5]施昕更:《良渚——杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》,浙江省教育厅1938年;夏鼐:《长江流域考古问题》,《考古》1960年第2期。

[6]吴宏堂、王风竹:《守望大三峡——三峡工程文物保护与管理》,文物出版社2010年。

[7]单霁翔:《文化遗产保护真正的目的是传承》,[EB/OL][2009-05-27]https://news.qq.com/a/20090527/000665.htm.

[8]苏秉琦:《如何使考古成为人民的事业》,《苏秉琦考古学论述选集》,文物出版社1984年,第277—283页。原文见《进步日报》(1950年3月28日),作者于1983年进行补充后收入其论述集中。

[9]浙江省文物考古研究所、南京博物院、上海博物馆编:《良渚考古八十年》,文物出版社2016年;杨法宝主编:《良渚文化简志》,方志出版社2008年,第14页。

[10]王明达:《良渚遗址群田野考古概述》,余杭市政协文史资料委员会等编《文明的曙光——良渚文化》,浙江人民出版社1996年,第278页。

[11]张忠培:《简论良渚文化的几个问题》,《文明的曙光——良渚文化》,同[10],第31—43页;严文明:《良渚随笔》,《文明的曙光——良渚文化》,同[10],第22—30页。

[12]杨法宝:《良渚文化简志》,方志出版社2008年,第28—56页。

[13]Colin Renfrew,Bin Liu.The Emergence of Complex Society in China:the Case of Liangzhu.Antiquity,2018,92:975-990.中文版见〔英〕科林·伦福儒、刘斌著,陈明辉等译:《中国复杂社会的出现:以良渚为例》,《南方文物》2018年第1期。

[14]余杭区人民政府等:《良渚古城遗址》(内部讨论稿),2017年6月。

[15]课程教材研究所等:《历史与社会(八年级上册)》,人民教育出版社2009年,第27页。

[16]高蒙河:《良渚考古进入全考古时代》,[EB/OL][2017-09-04]https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1771657.

[17]陆文宝:《中华文明的曙光是从良渚升起的——良渚文化博物馆巡礼》,《浙江档案》1994年第5期。

[18]余杭市政协文史资料委员会等编:《文明的曙光——良渚文化》,同[10],第11—19页。

[19]同[1]。

[20]毛昭晰:《写在良渚博物院开院之际》,《良渚文化论坛》,同[1],第1—4页。

[21]张忠培:《龙年寄语:和青年朋友们共勉》,《中国文物报》2012年2月24日第3版。