北部湾西北部近海鱼类资源的时空分布特征研究

傅昕龙,徐兆礼,阙江龙,严太亮

( 1.上海海洋大学 海洋科学学院,上海 201306; 2.中国水产科学研究院 东海水产研究所,上海 200090 )

北部湾为半封闭海湾,东、西、北3面靠陆,南面与南海相连,其生物资源丰富,种类繁多,曾经是我国著名的四大渔场之一[1-3]。

北部湾西北部广西近海为北部湾渔场的重要组成部分,但该海域鱼类资源的研究却鲜见报道。北部湾西北部广西近海由于北仑河等入海河流的注入,其径流带来了大量陆源营养物质,是多种北部湾鱼类重要的产卵场、育幼场和索饵场,对北部湾生物资源的补充具有重要的作用,是北部湾渔场不可或缺的部分[16-17]。笔者通过2012年1月、4月、8月和11月4个航次的调查资料,研究了北部湾西北部近海海域春、夏、秋、冬4个季节的鱼类资源空间分布、优势种及其季节变化,并分析水团、饵料等因素对其的影响,以期考察该区域渔场的特征,旨在为该水域渔业资源的可持续利用及生态环境保护提供科学依据。

1 研究区域与方法

1.1 调查地点与采样方法

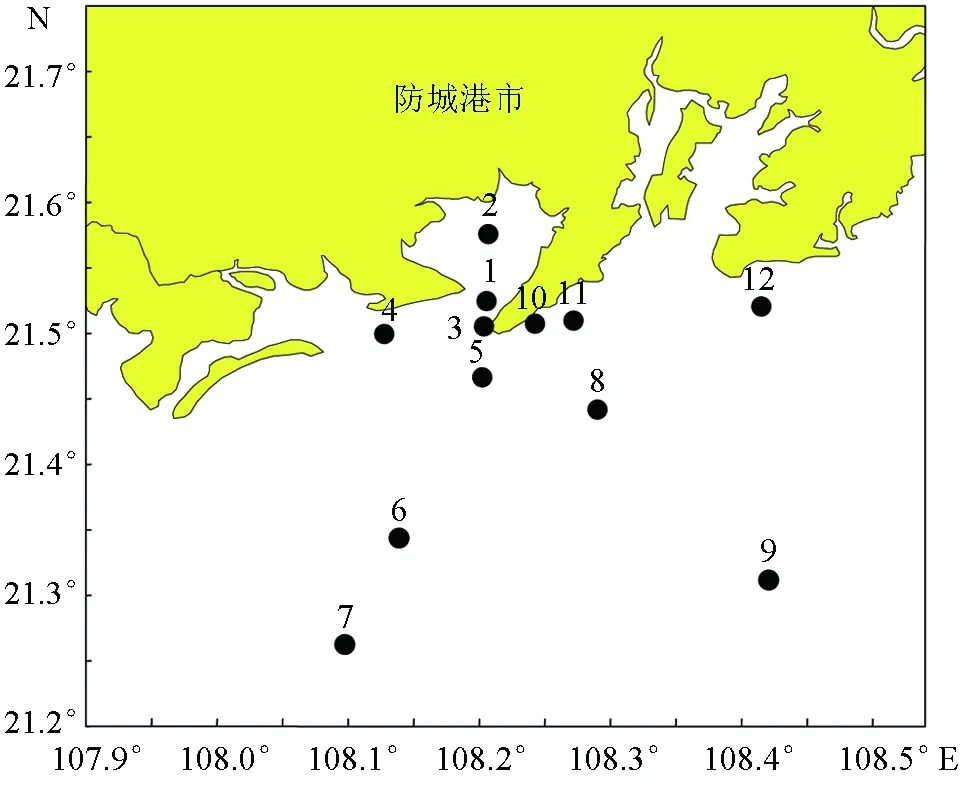

分别于2012年1月(冬季)、4月(春季)、8月(夏季)、11月(秋季)在北部湾西北部近海(N 21°15′~21°34′,E 108°05′~108°25′)进行4个航次的渔业资源调查,每个航次调查均设置12个拖网站位(图1),调查均按《海洋水产资源调查手册》[18]和《海洋调查规范》[19]进行,调查船为桂防渔94888,渔船主机功率120.0 kW,30.0 t,使用拖网的网衣长度15.0 m,网口高度3 m,扫海宽度7 m,网囊网目为20~50 mm,每网拖曳约0.5 h,平均拖速4.54 km/h。登陆后,对渔获物中的鱼类进行分类鉴定,每种鱼类均进行质量、尾数统计和生物学测定(记录体长、体质量等),依据生殖腺的发育与否区分成鱼和幼鱼,计算数量幼体比,并做好渔捞记录等[20-21]。

图1 调查站位分布

2 数据处理方法

鱼类资源密度估算采用扫海面积法[22],在渔获物统计结果的基础上,计算各站位鱼类质量密度和尾数密度,公式如下:

ρi=Ci/(ai·q)

式中,ρi为第i站的资源密度(质量密度:kg/km2;尾数密度:103尾/km2);Ci为第i站的每小时拖网渔获量(质量:kg/h;尾数:尾/h);ai为第i站的网具每小时扫海面积(km2/h),ai=网口水平扩张宽度(km)×拖曳距离(km)×2,拖曳距离为拖网速度(km/h)和实际拖网时间(h)的乘积;q为网具捕获率,即可捕系数,q=1-逃逸率,根据本拖网网具,鱼类逃逸率取0.4~0.5[21]。

用Pinkas等[23]的相对重要性指数(IRI)来研究鱼类优势种的优势度:

IRI=(N+M)×F

式中,N为某一物种尾数占总尾数的百分比(%);M为该物种质量占总质量的百分比(%);F为某一物种出现的频率(%)。本研究参考文献[24]提出的划分标准,IRI大于500的为优势种。

用Shannon-Wiener物种多样性指数(H′)和Margalef丰富度指数(R)研究该海域鱼类物种多样性:

R=S/log2n

式中,S为种类数,Pi为第i种鱼的尾数密度占总尾数密度的比例,n为总尾数密度。

采用Surfer软件绘制站位、鱼类资源密度等空间分布图。运用DPS数据处理系统分析鱼类资源量的变动和优势种及水文因子之间的关系,在计算中以各优势种质量密度或尾数密度为自变量,总质量密度或尾数密度为因变量,对它们作逐步回归分析,根据P值(<0.05)筛选出对资源量回归方差贡献显著的种类,计算其标准回归系数(),标准回归系数值可作为贡献指数,其可反映出各种类对资源量变动贡献的大小。

为便于比较和分析, 将北部湾西北部广西近海海域的1、2、3、4、5、10、11、12号站位称为沿岸水域,外侧的6、7、8、9号站位称为近海水域。

2 结果与分析

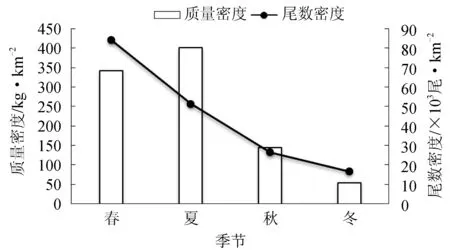

2.1 鱼类资源密度的季节变化

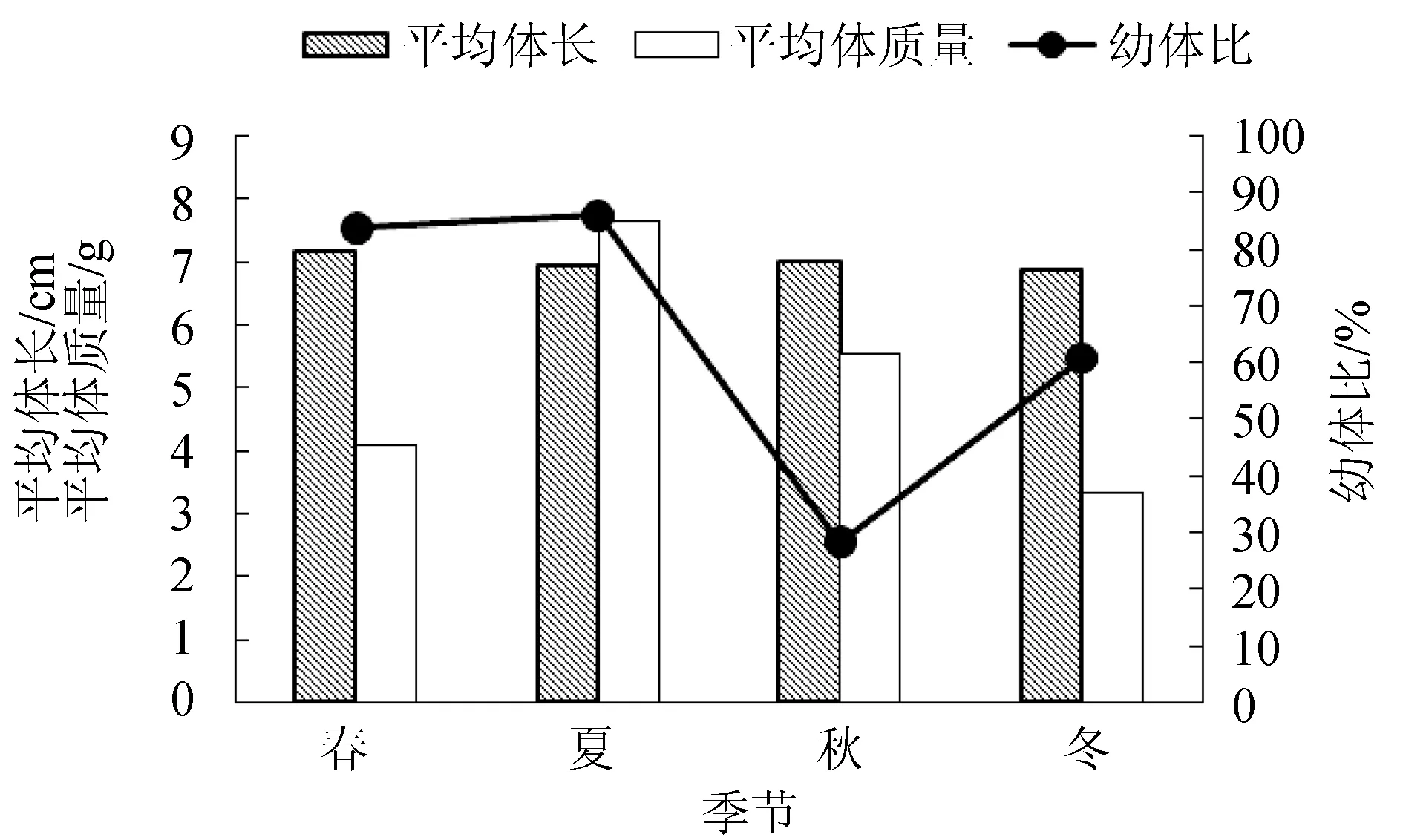

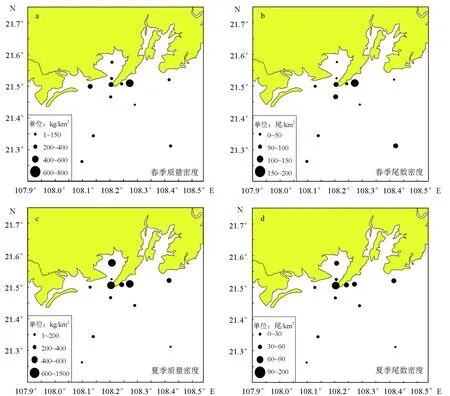

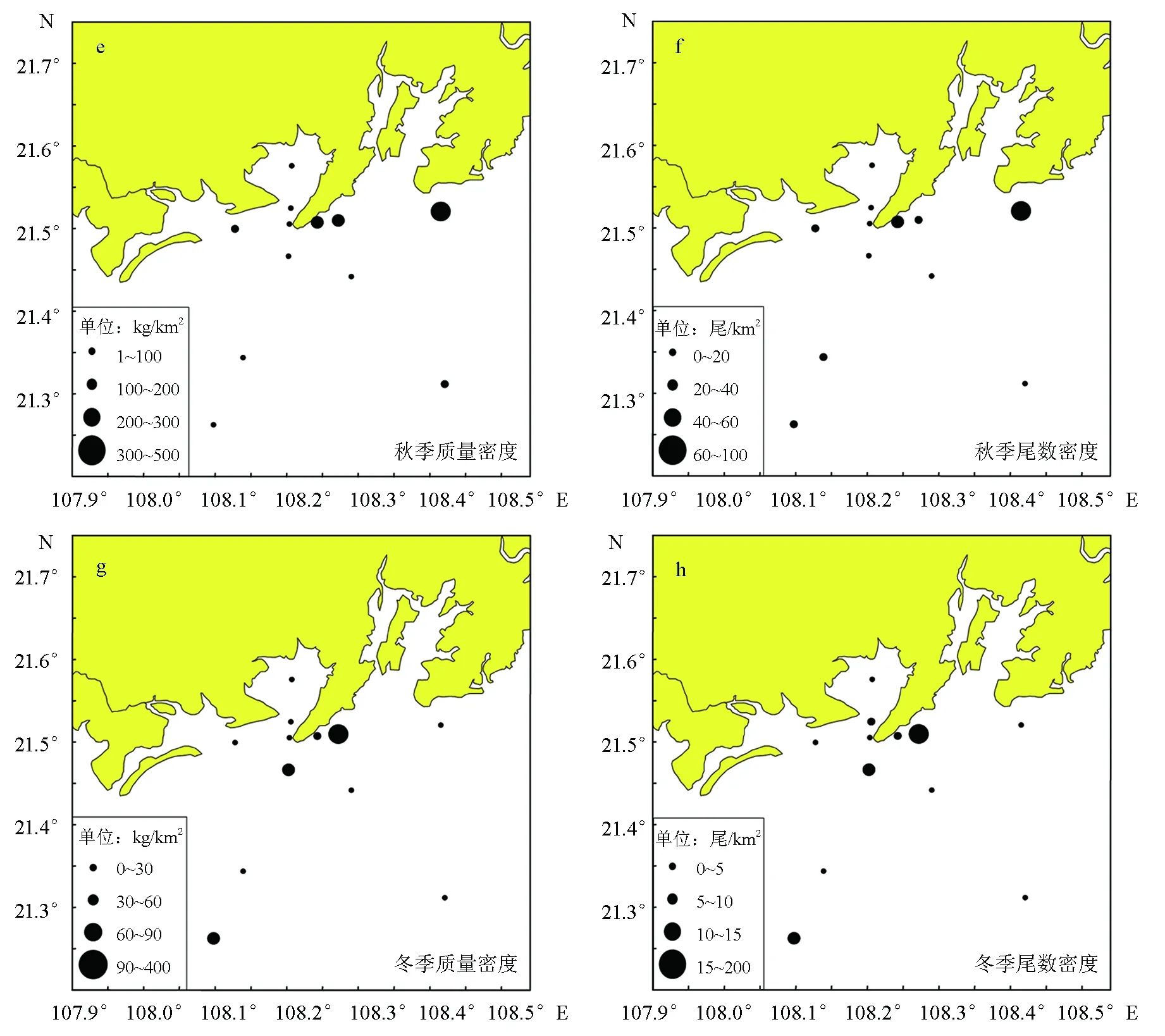

春季北部湾西北部近海共出现鱼类56种,其质量密度和尾数密度分别为343.22 kg/km2、84.34×103尾/km2(图2),鱼类平均体长为7.15 cm,平均体质量为4.10 g,幼体比为83.67%(图3)。

夏季鱼类出现58种,鱼类质量密度为402.46 kg/km2,尾数密度51.54×103尾/km2(图2),鱼类平均体长为6.92 cm,平均体质量为7.65 g,幼体比为85.86%(图3)。

秋季鱼类出现49种,质量密度和尾数密度分别为145.13 kg/km2、26.53×103尾/km2(图2),鱼类平均体长为7.00 cm,平均体质量为5.53 g,幼体比为28.22%(图3)。

冬季鱼类种类最少,为37种,质量密度和尾数密度分别为53.99 kg/km2、16.81×103尾/km2(图2),鱼类平均体长为6.87 cm,平均体质量3.34 g,幼体比为60.72%(图3)。

2.2 鱼类资源密度的空间分布

春季调查海域鱼类质量密度最高水域位于11号站,为683.72 kg/km2,主要种类为褐菖鲉(Sebastiscusmarmoratus)、二长棘鲷(Paerargyropsedita)。春季鱼类尾数密度最高水域位于11号站,为195.75×103尾/km2。主要种类为褐菖鲉、二长棘鲷、多齿蛇鲻(Sauridatumbil)。春季沿岸水域和9号站点的资源密度比较大(图4a,b)。

图2 鱼类平均密度

图3 鱼类平均体长、平均体质量及幼体比

秋季,调查海域鱼类质量密度最高水域位于12号站,为462.32 kg/km2,主要种类为细纹鲾(Leiognathusberbis)、短吻鲾(L.brevirostris)。秋季鱼类尾数密度最高水域位于12号站,为89.76×103尾/km2。主要种类为细纹鲾、短吻鲾、印度鳓(Ilishamelastoma)。秋季10、11、12号站质量密度和尾数密度较高(图4e,f)。

冬季,调查海域鱼类质量密度最高水域位于11号站,密度为342.00 kg/km2,主要种类为南海斑鲆(Pseudorhombusneglectus)、绯(Callionymusbeniteguri)。冬季鱼类尾数密度最高水域位于11号站,密度为121.68×103尾/km2。主要种类为南海斑鲆、细蛇鲻(Sauridagracilis)、绯。冬季5、7、11号站资源密度比其他站位的高(图4g,h)。

图4 北部湾西北部广西近海鱼类质量密度、尾数密度分布

2.3 优势种组成

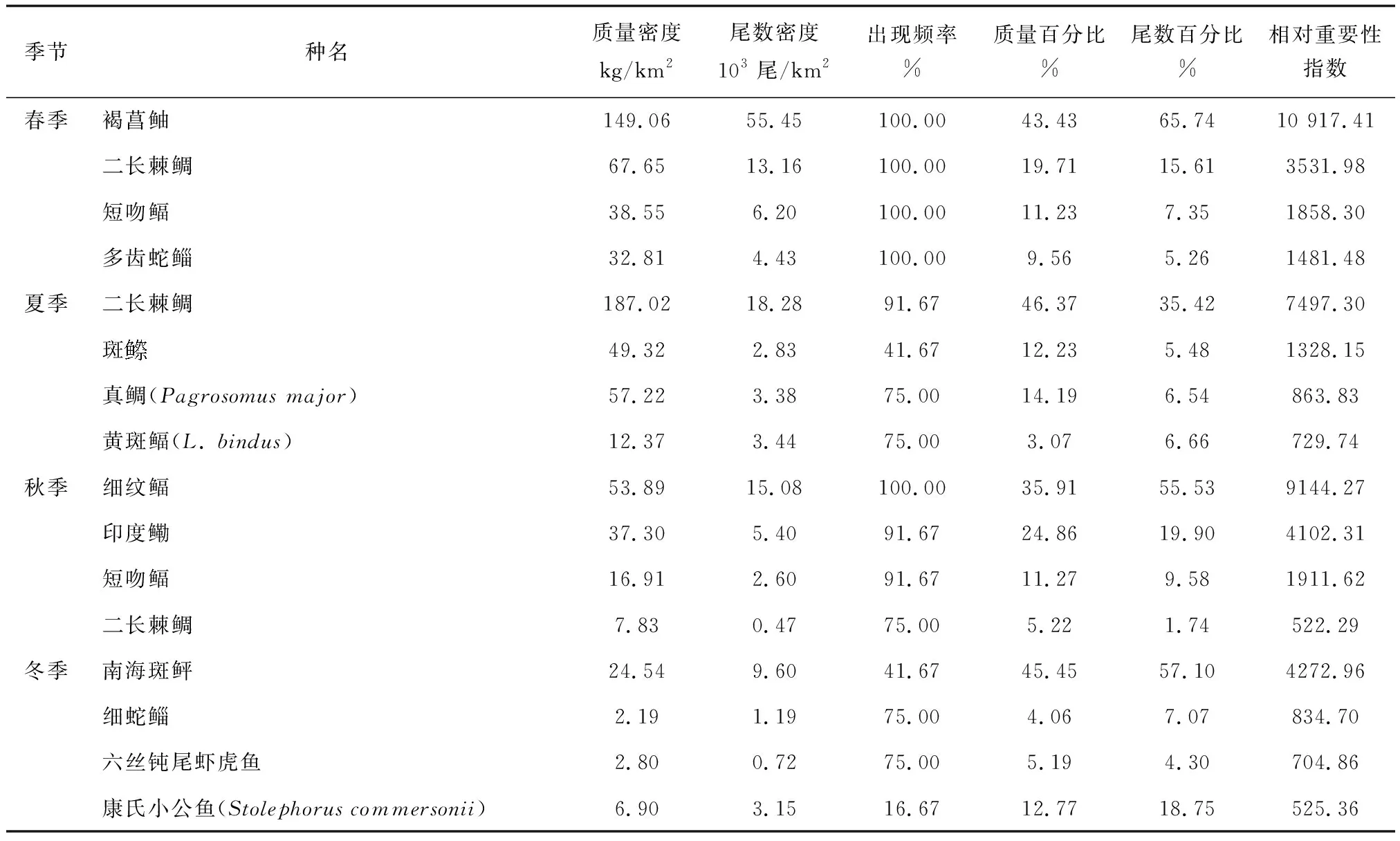

春季,褐菖鲉、二长棘鲷、短吻鲾、多齿蛇鲻为其优势种(表1),其中褐菖鲉为最重要的优势种,其质量密度和尾数密度均为最大,出现频率为100%,相对重要性指数为10 917.41,远远高于其他各种,春季出现的褐菖鲉和二长棘鲷几乎全为幼鱼。

秋季,细纹鲾的质量密度和尾数密度均为最大(表1),出现频率为100%,相对重要性指数为9144.27,远远高于其他各种。细纹鲾是小规格鱼种,秋季出现的多为成鱼。

冬季,南海斑鲆为最重要的优势种(表1),其质量密度和尾数密度均为最大,其相对重要性指数为4272.96。其次重要的优势种为细蛇鲻和六丝钝尾虾虎鱼(Amblychaeturichthyshexanema),但其相对重要性指数不高。

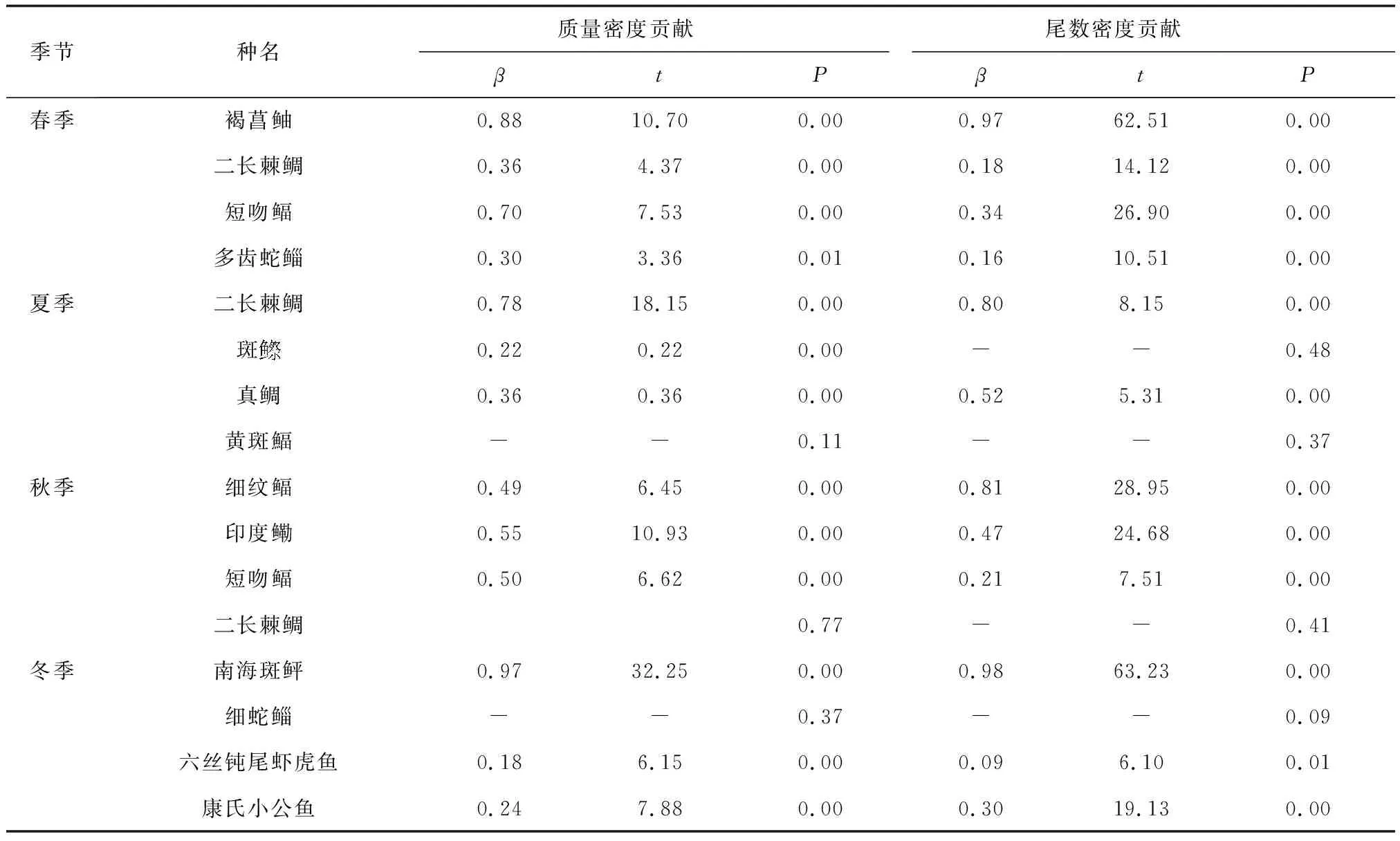

2.4 优势种密度对总密度的贡献

春季,调查海域的鱼类质量密度变化与优势种显著相关(表2),褐菖鲉的贡献指数最高,为0.88。尾数密度变化与优势种的相关性也比较显著,褐菖鲉的贡献指数最高,为0.97。

秋季,调查海域的鱼类质量密度变化与细纹鲾、印度鳓、短吻鲾的相关性明显(表2),其中印度鳓的贡献指数最高,为0.55。尾数密度变化与细纹鲾、印度鳓的相关性明显,其中细纹鲾的贡献指数最高,为0.81。该调查海域秋季各种幼体比下降,成鱼比例上升。

冬季,调查海域的鱼类质量密度变化与南海斑鲆、六丝钝尾虾虎鱼、康氏小公鱼明显相关(表2),其中南海斑鲆贡献指数最高,为0.97,尾数密度变化与南海斑鲆、六丝钝尾虾虎鱼、康氏小公鱼明显相关,其中南海斑鲆的贡献指数最高,为0.98。

表1 各季节优势种生态特征

表2 各季节优势种数量密度对总数量密度的贡献

注:β为标准回归系数;t为t检验值;P为显著性;“-”表示贡献率不明显.

2.5 物种多样性

春季,北部湾西北部近海水域Shannon-Wiener多样性指数为0.50~2.49,平均值是1.84,较大的站位分别为8和12号站位。夏季,该水域多样性指数为1.10~3.27,平均值是2.48,为4季最大,其中1、10、11号站位的多样性指数较高。秋季,该水域多样性指数为1.16~2.75,平均值是1.87,其中2、8和11号站位多样性指数较大。冬季,该水域多样性指数为0.42~2.60,平均值是1.74,较大的站位2、3和5号站位。从丰富度指数来看,夏季其均值最大,为1.13,春秋季较为接近,分比为1.09和0.93,冬季最低,为0.53。

2.6 环境因子对鱼类资源量的影响

根据同步调查的水体温度和盐度资料,可知春、夏、秋、冬4季的平均底层温度为19.98、29.5、23.13、13.15 ℃,平均底层盐度为32.2、28.3、27.9、32.8。底层温度和盐度两个自变量分别对鱼类的质量密度和尾数密度做逐步回归分析,结果表明,底温(T)与鱼类质量密度(M)存在显著的正相关关系,回归方程为M=16.88+3.25T(r=0.4322,P=0.0022)。底温与鱼类尾数密度以及底盐与鱼类质量密度和尾数密度均无显著性相关关系。

3 讨 论

3.1 鱼类资源季节变化规律及相关因素的分析

北部湾西北部近海鱼类资源密度季节分布呈现一定的规律性。鱼类资源在春、夏季较丰富,其中夏季的质量密度最大,为343.22 kg/km2,尾数密度在春季最大,为84.34×103尾/km2。至秋季,数量有所降低,在冬季鱼类资源量达到了最低点。北部湾西北部广西近海鱼类资源在春、夏季和秋、冬季变化较大。调查所得,4个季节鱼类体长体质量均较小,而且幼体比在春、夏、冬季均较高。同时回归分析显示,底层温度与鱼类质量密度有显著的正相关关系,温度主要反映季节变化的影响[25]。

春季,调查海域质量密度和尾数密度均较高。这是因为冬春之交,许多鱼类从北部湾外侧深海洄游至北部湾西北部近海,并在此产卵,如褐菖鲉和二长棘鲷,这与阙江龙等[16]研究的鱼卵仔稚鱼在冬、春季丰度最高等结论一致。到了4月,鱼卵仔稚鱼已经孵化长成可被网具捕获的幼体,使鱼类尾数密度达到顶峰,同时样本中的幼体比也较大,为83.67%。

夏季,调查海域几乎为索饵的幼体,尤其以二长棘鲷为主,该区域内有北仑河口国家自然保护区,是二长棘鲷国家级水产种质资源保护区所在地,经过一个季节的索饵,该季节鱼类资源的平均体质量由春季的4.10 g增长为7.65 g,致使其质量密度达到4个季节的峰值,而该区域鱼类的丰富度和多样性也达到了最大值。随着鱼类的长大,大部分鱼类如二长棘鲷在夏秋之际洄游至湾内水深的地方进行生活,这与陈作志等[26-27]对二长棘鲷生活史的研究结论一致,当然也会留下一些地方性的小规格鱼种在此区域近海生活,此时鱼类的幼体比明显下降,资源量也急剧减少。到了冬季,多种鱼类又洄游到北部湾中西部和南部越冬,使得冬季鱼类物种数和资源量均达到最低点,也致使多样性和丰富度达到了一年的最低点。由此可知,鱼类的生长和洄游是造成北部湾西北部鱼类资源季节变化的重要原因,而水团和饵料是影响鱼类生长和洄游的主要因素。

在浙江沿岸、福建中部等纬度较高的东海海域,夏、秋季为鱼类资源最丰富的季节,冬、春季相对较少[25,28-29]。与东海相比,本海域位于南海,纬度较低,温度较高,鱼类资源数量最高峰提前了一个季节。

从空间分布上看,鱼类资源密度在春、夏、秋季呈现出相似的分布规律,大体上都是沿岸水域资源密度高于近海水域,尤其以夏、秋季最为明显,夏季沿岸水域的2、3、10号站位质量密度非常高,分别为620.19、1258.23、698.95 kg/km2,尾数密度也很高,分别为63.50×103、135.20×103、78.13×103尾/km2。冬季,鱼类资源密度较低,沿岸水域与近海水域鱼类数量差异不大。

3.2 水团对鱼类资源分布的影响

北部湾西北部近海主要受3类水团的影响,分别为沿岸水、外海水和混合水,其水文特征比较复杂[1]。沿岸水为广西沿岸江河入海径流冲淡水,春季为沿岸水由弱变强的过渡时期,同时外海水也在北部湾湾口处加强,但还未到达调查海域,所以低温低盐的沿岸水团成为主要水团,此时适应于低温低盐沿岸水团的暖温性鱼类褐菖鲉在此索饵、育幼[30],成为该季最重要的优势种,且这些沿岸的江河径流给该水域带来丰富的陆源营养物,鱼类总资源密度逐步增加,同时也形成了沿岸水域资源密度大于近海水域资源密度的分布特征。

夏季,该区域鱼类资源量达到最大,同时调查海域尾数密度分布和质量密度分布较为一致,均为沿岸侧高于近海海域,形成这种分布特征与该区域夏季特有水团相关。夏季,北部湾沿岸江河入海径流很强,沿岸水向外扩张,外海水也从海南岛西侧扩张,致使湾内水温有所回升,盐度也随之改变,满足了二长棘鲷幼鱼生长的水文条件,在调查海域形成了捕捞当年生二长棘鲷幼鱼的夏季渔汛[26-27],鱼类总资源量达到峰值,丰富度和多样性指数也均为一年中的最高值,且沿岸水团丰富的营养物质促成了沿岸水域鱼类资源密度比近海水域高的特征。

秋季,广西沿岸江河水量骤减,沿岸水团变弱,海南岛的沿岸水经琼州海峡进入北部湾,混合水体增强,受此高温水团的影响,秋季鱼类优势种主要以细纹鲾、印度鳓等暖水种为主,但该区域最重要的优势种二长棘鲷已经洄游至水深超过30 m的海域进行生活,鱼类种类数和资源量明显降低。冬季,外海水完全消失[31],沿岸入海径流有限,鱼类资源达到最低点。

由此可见,在北部湾广西近海海域,其沿岸水、外海水和混合水的季节性变化对该区域鱼类资源各季节的分布特征有显著的影响,其中沿岸水团影响最为显著,使得春、夏、秋3季大体上均为沿岸水域资源密度高于近海水域资源密度。

3.3 饵料与优势种数量分布的关系

北部湾西北部广西近海是多种北部湾鱼类重要的产卵场、育幼场和索饵场,是北部湾渔场不可或缺的部分,该区域内鱼类资源的平面分布特征与各季节饵料的分布密切相关。如各季节主要优势种褐菖鲉、二长棘鲷、细纹鲾、南海斑鲆等,其平面分布特征与各自饵料的分布趋势相一致。

春季,褐菖鲉的分布趋势为调查区域2、3、9、11号站质量密度高,尾数密度也高,大多为沿岸水域。春季该区域褐菖鲉几乎为幼鱼,主要摄食浮游生物等[32]。夏季最重要的优势种二长棘鲷在2、3、10号站位资源较为丰富,其在幼鱼阶段,主要的摄食对象为浮游动物[33],同时底栖生物和浮游动物是秋季和冬季最重要的优势种细纹鲾和南海斑鲆的主要摄食对象[34]。由北部湾西北部饵料浮游动物季节变化及其与鱼卵、仔稚鱼的关系研究可知,浮游动物丰度在冬、春季较高,分别为337.35 尾/m3和280.01 尾/m3[16],这为冬春之交鱼卵的孵化以及之后幼体的成长提供了足够的食物饵料,夏、秋季浮游动物丰度的衰减一定程度上促使该区域鱼类资源在夏秋之交的骤降。同时调查发现,褐菖鲉、二长棘鲷和细纹鲾的分布趋势为沿岸水域较高,其数量空间分布特征与北部湾西北部浮游动物的分布趋势[16]及北部湾北仑河口海域底栖生物的分布趋势[35]均较为一致,再次证实了鱼类数量分布与饵料分布的密切关系。此外,夏季沿岸地表径流量大,致使沿岸海水营养盐含量较高,鱼类多在近岸索饵与此也息息相关。夏秋之际,鱼类数量不断减少,这一方面与陆源营养物质和饵料浮游动物急剧减少密切相关,另一方面还与该区域最重要的优势种二长棘鲷的生活习性相关,其生活习性促使二长棘鲷往北部湾深海处扩散,致使该区域鱼类资源减少。

北部湾西北部海区不同季节鱼类饵料的分布影响着该区域鱼类资源的平面分布,受不同季节主要优势种的摄食习性影响,该区域鱼类资源分布特征与饵料分布特征基本保持一致。

3.4 优势种的生态特性和对总密度分布的影响

春季,调查海域的鱼类质量密度变化与4种优势种的相关性均比较显著,其中褐菖鲉的贡献指数最高,为0.88,尾数密度变化与优势种的相关性也比较显著。春季调查最重要的优势种褐菖鲉为近岸暖温性鱼类,栖息于近岸岩礁海区,适应低温低盐的沿岸水团,其主要分布于沿岸水域,与春季鱼类总密度的平面分布规律一致,因此可知,春季鱼类资源总密度分布特征由优势种分布特征引起。

秋季,调查区域水体温度依旧较高,优势种主要由细纹鲾和印度鳓等暖水性种类组成,出现4种优势种且3种对总丰度存在一定量的贡献,各种类对总质量密度的贡献较为均衡,其中印度鳓贡献最高,贡献指数为0.55。尾数密度变化与细纹鲾的相关性明显,其贡献指数最高为0.81。由于夏季最重要的优势种二长棘鲷在夏秋之际扩散至北部湾中部生活,而秋季最重要的优势种细纹鲾其资源量也不大,这直接导致秋季鱼类总资源密度的骤减,可见,优势种的密度直接影响总资源密度的大小,同时总密度的平面分布特征依旧与优势种平面分布特征相一致。

冬季,调查海域水体温度为4季最低,优势种中出现了暖温性鱼类,如六丝钝尾虾虎鱼,鱼类质量、尾数密度变化与南海斑鲆、六丝钝尾虾虎鱼、康氏小公鱼的相关性明显,其中南海斑鲆质量、尾数密度贡献指数均为最高。优势种在5、7、11号站位资源密度较大,而总密度分布趋势与此也较为一致。

北部湾西北部近海鱼类资源的季节变化主要受优势种的影响,且各季节鱼类数量分布特征基本与优势种分布特征相一致,主要优势种的这种影响可为渔场的管理提供重要的依据。

致谢

感谢倪勇、阙江龙等同志参加海上样品采集、鉴定,沈晓民老师在论文构思和写作中提供的帮助。