基于BOPPPS教学模式的“大气压强”教学设计

郑宇晴 朱灵坤 张轶炳*

(1. 宁夏大学物理与电子电气工程学院,宁夏 银川 750021; 2. 山东省文登师范学院,山东 威海 264400)

教学设计是根据教学对象的水平和需要,在确定合理教学起点和终点的基础上,对学习内容重组和转化,有序系统地安排教学要素,并形成教学预案的过程.[1]合理恰当的教学设计是上好一堂课的重要基础.

BOPPPS教学模式利用6大模块构建教学框架,坚持学生为主体,以有效导入、反馈增加课堂互动性,注重探究思维培养及与实际应用联系,有利于教师理清教学思路,学生主动参与学习,从而改进传统教学结构不足之处,有效实现教学目标.[2]例如“大气压强”,若传统向学生直接操作实验,容易理论与实验脱离,学生多把实验当成游戏和看热闹的环节,影响教学效果.结合BOPPPS模块化教学,前后过程逻辑展开,从对大气压强的认识、验证、测量及应用过程中,引导学生自主参与探究,使实验、理论顺理成章地结合在一起,可以提高课堂投入度,有效达成教学目标.

1 BOPPPS教学模式

BOPPPS教学模式起源于加拿大教师技能培训体系,是在北美高校广泛应用的有效教学设计模式.[3-4]近年来,BOPPPS教学模式在我国微课教学、翻转课堂及大学物理教学等方面都有一定研究.

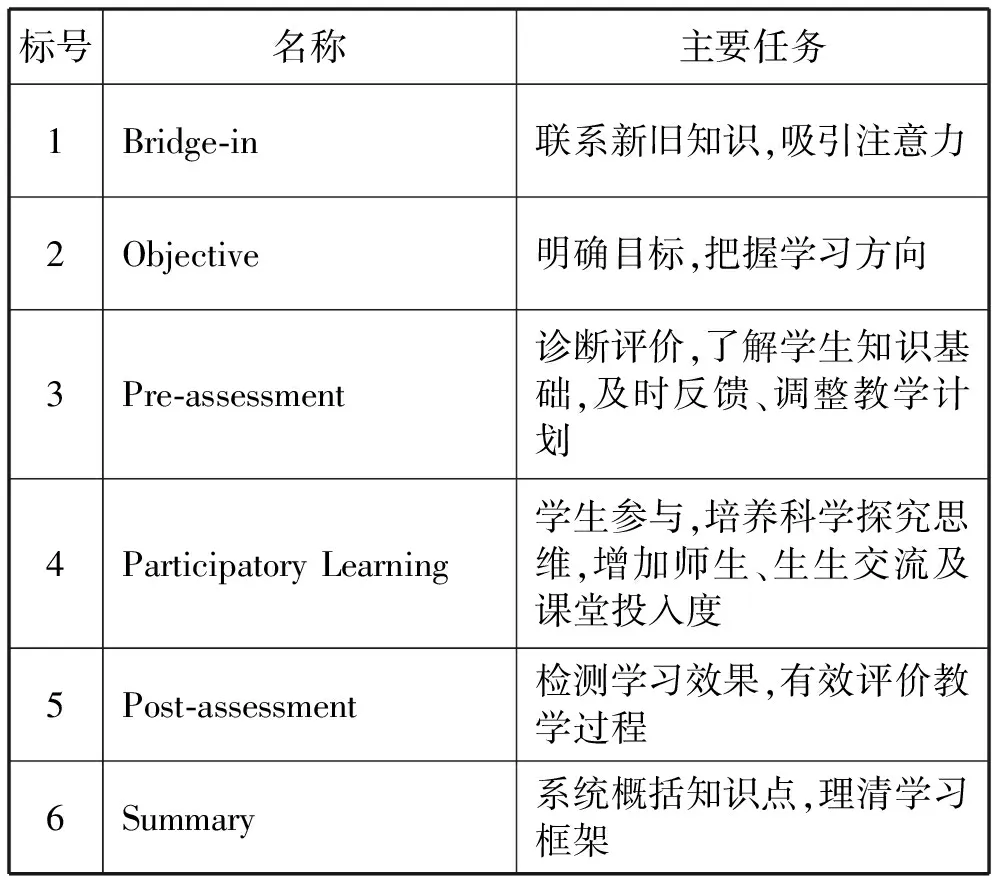

BOPPPS教学模式根据人的注意力持续专注约15 min的自然规律,对教学过程采取单元化处理,分为导入(Bridge-in)、目标(Objective)、前测(Pre-assessment)、参与式学习(Participatory Learning)、后测(Post-assessment)、总结(Summary)6大模块,简称BOPPPS.表1给出各模块的任务诠释.

表1 BOPPPS模块任务解释

贯彻以学生为课堂中心,注重学生课堂参与,BOPPPS通过增加教学互动反馈环节,有效锻炼学生的逻辑推理思维和科学素养,不断形成对目标的达成效果,因此又被称之为有效教学设计,即有效果(教学达到预期)、有效率(教学效果与投入比值高)、有效益(教学达到学生需求).[5]

2 基于BOPPPS教学模式的“大气压强”教学设计

2.1 教学准备

(1) 教材分析.

本节课选自人教版初中物理8年级下册第9章第3节,是在原有对固体、液体压强认知结构的基础上对气体压强的进一步学习.课标要求,让学生感受大气压强的存在;并能通过实例说出大气压强在生产、生活中的应用.

(2) 学情分析.

学生已学过压强概念,并已理解液体压强大小、方向等相关知识,这对本节内容学习及逻辑分析有很大帮助.

(3) 教学方法分析.

采用实验探究法教学,通过一系列有趣实验及生活举例引导学生在“认识”、“验证”、“测量”及“应用”大气压强中学习理解,力图让学习从知识记忆转变为知识理解,从基于习题训练转变为面对实际问题解决,从具体性知识学习转变为核心观念建构,从而逐渐锻炼学生科学思维,加强科学探究能力,培养物理核心素养.

2.2 BOPPPS教学过程设计

利用BOPPPS教学模式设计“大气压强”教学流程如表2.

表2 BOPPPS模块化教学设计表

2.3 教学过程

(1) 导入+前测.

根据奥苏伯尔有意义学习理论,通过建立新旧知识联系,“导入”与“前测”模块相结合,起承转合,以逻辑展开教学过程.

实验1: 建立新旧知识联系.

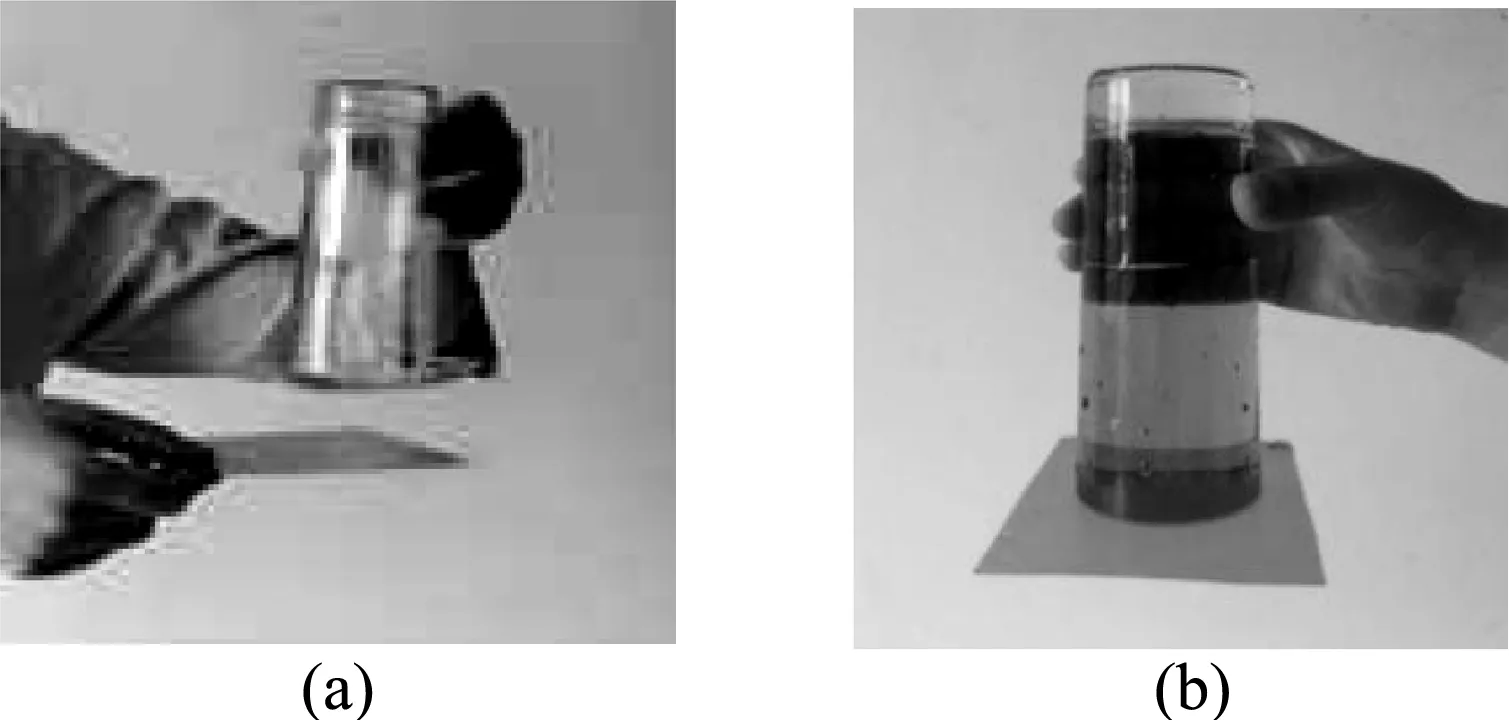

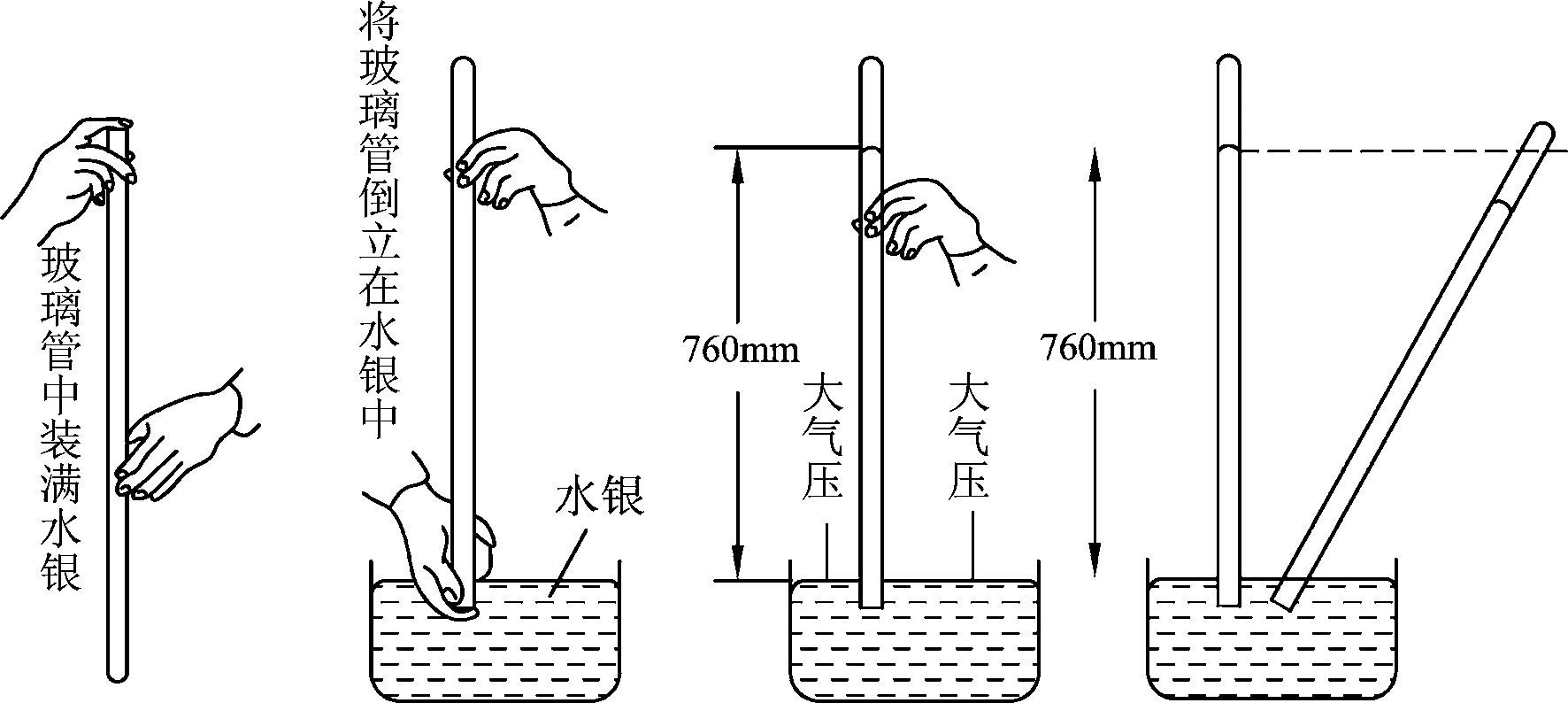

教师:展示穿孔塑料瓶水流实验.当不盖瓶盖,我们可以观察到什么现象?

师生:瓶内有水喷出,且越靠近底部,喷射距离越远,如图1(a).

教师:这个实验现象能说明什么物理原理?

学生(链接旧知识):液体对容器侧壁有压强,液体压强随深度增加而增大.

教师:拧紧瓶盖,会出现什么现象呢?

学生(思考观察):水不向外喷射.如图1(b).

教师:思考水为什么不向外喷射?

学生(思考):是小孔外侧有力阻挡了水向外流吗?

设计说明: 建立与液体压强的联系,并自然引出新知识的思考.既达到检测学生的目的,又促进学习迁移.

图1 导入实验

实验2: 覆杯实验引出新知识.

教师:厚纸片直接放于空玻璃杯上方,倒拿玻璃杯……

师生:纸片直接脱落.这是因为,纸片受到自身重力作用而下落.如图2(a).

教师:玻璃杯装满水后重复上述操作,杯中水会不会落出来?

学生(猜想,引发认知冲突):会.

师生(观察实验):纸片竟然没有下落,水没有落出来,如图2(b).

学生(疑惑,主动提问):为什么纸片和水不会落下来?

学生(主动思考):纸片受到自身的重力,还有杯中水对它的压力竟然不脱落,难道纸片还受到一个向上的力托着它?

图2 覆杯实验

设计说明: 在前测联系液体压强知识基础上进行新课导入,通过学生对比实验现象的认知冲突,有效关联新旧知识,抓住学生关注度,有效参与课堂.

(2) 学习目标.

明确告知学生本节课学习目标,有利于学生调节思维趋向,明确把握学习方向.

(a) 认识大气是否与固体、液体一样存在压强作用.

(b) 知道覆杯实验纸片不脱落原因,并能用它解释生活中其他例子.

(c) 知道马德堡半球实验的原理.

(d) 理解托里拆利实验方法及其所探究问题和结论.

(e) 知道自制气压计原理及所探究问题.

(f) 体会本节受力分析法及转换法的应用逻辑.

设计说明: 采用学习目标与课堂教学环节结合表述以传达学习任务,让学生明确本节课会学到什么及能够解决什么实际问题;同时特别之处是,表述中只涉及方法及实验名称,不明确透露需要学生自主探究及思考的新知识名词,从而不干扰学生主动发现问题进行探究学习的思考过程,能够更好激起探究兴趣,增加学生课堂参与.

(3) 参与式学习.

任务1: 认识大气压强.

教师:实验2大家认为纸片受到向上的力才不脱落.那这个力会是谁提供的呢?

学生(积极思考):空气.

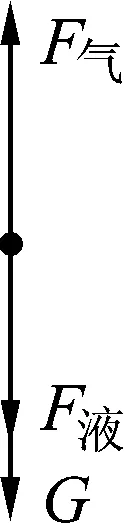

教师:可以画出纸片受力分析图吗?

图3

学生:如图3.

教师(引导):纸片受到自身重力、瓶内水的压力及大气对其向上的支持力作用,因为F气=G+F液,所以纸片静止平衡而不脱落.F气能够说明?

学生(思考回答):大气存在压力作用.

教师(总结、引出概念):大气同固体、液体一样存在压强效果,叫做大气压强.

教师引导学生分析实验1(b)现象原因.并思考,大气压强具有怎样的方向?

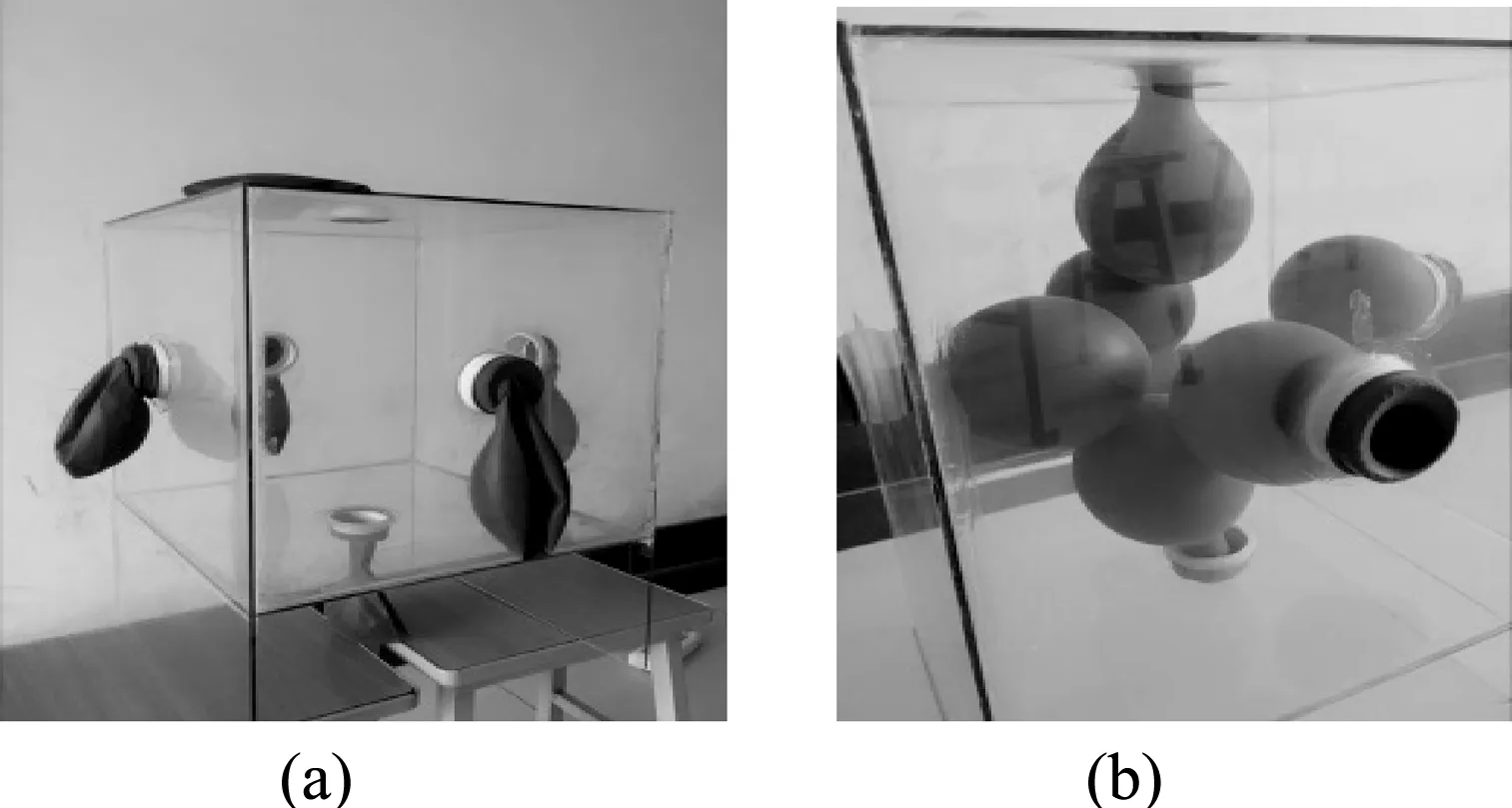

实验3: 自制教具——大气压强方向演示仪.

教师:介绍实验仪器构造如图4(a),说明实验前气球状态.抽取盒内空气,让学生对比气球形状改变.

学生(观察):气球慢慢向内鼓起.如图4(b).

教师(提示):气体分子疏密程度会影响气体压强效果.

学生(思考原因):抽气后内部气体稀疏,压强低.内外气压差使得外部大气对内产生压力作用而内陷变鼓.

教师:各面气球的内陷变鼓,可以说明大气压强的方向如何?

学生:大气朝各个方向都能具有压强.

图4 大气压强方向演示仪

设计说明: 通过对实验1、2现象分析,引导学生学会用受力分析揭开现象背后的原因,使学生认识到大气压强的真实存在,以学生思维为导向,引出概念.同时,实验3制造压强差,引导学生形象感受大气压强的方向问题.

任务2: 验证大气压强.

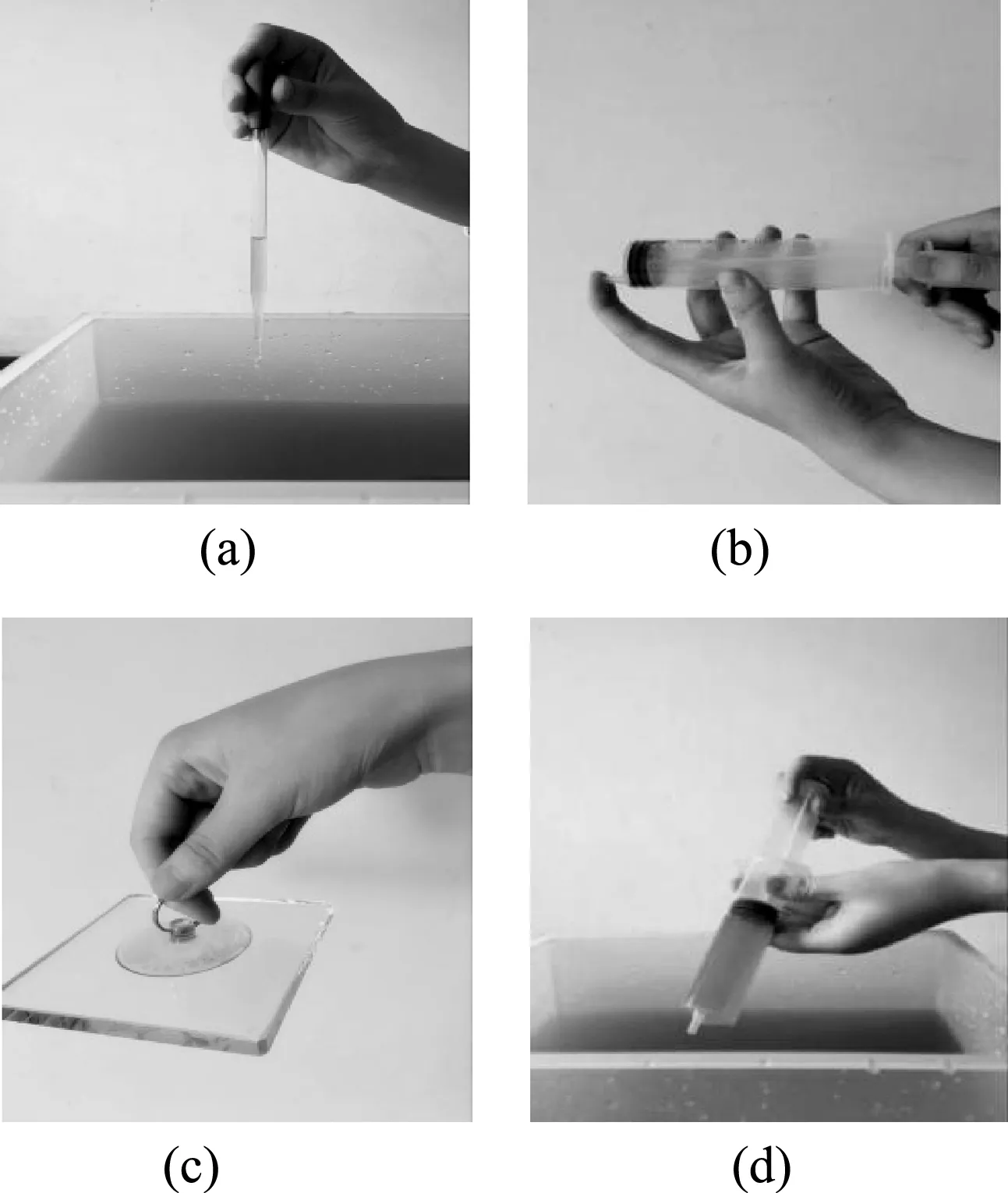

实验4: 学生分组实验探究.

教师引导学生利用实验桌上的生活用具验证大气压强的存在,小组合作讨论,并会用受力分析法说明原理.(具体略)操作如图5.

图5 验证大气压强存在

设计说明: 学生自主设计实验,通过胶头滴管、注射器、吸盘等加强对大气压强认识的巩固,会正确用受力分析验证大气压强的存在.

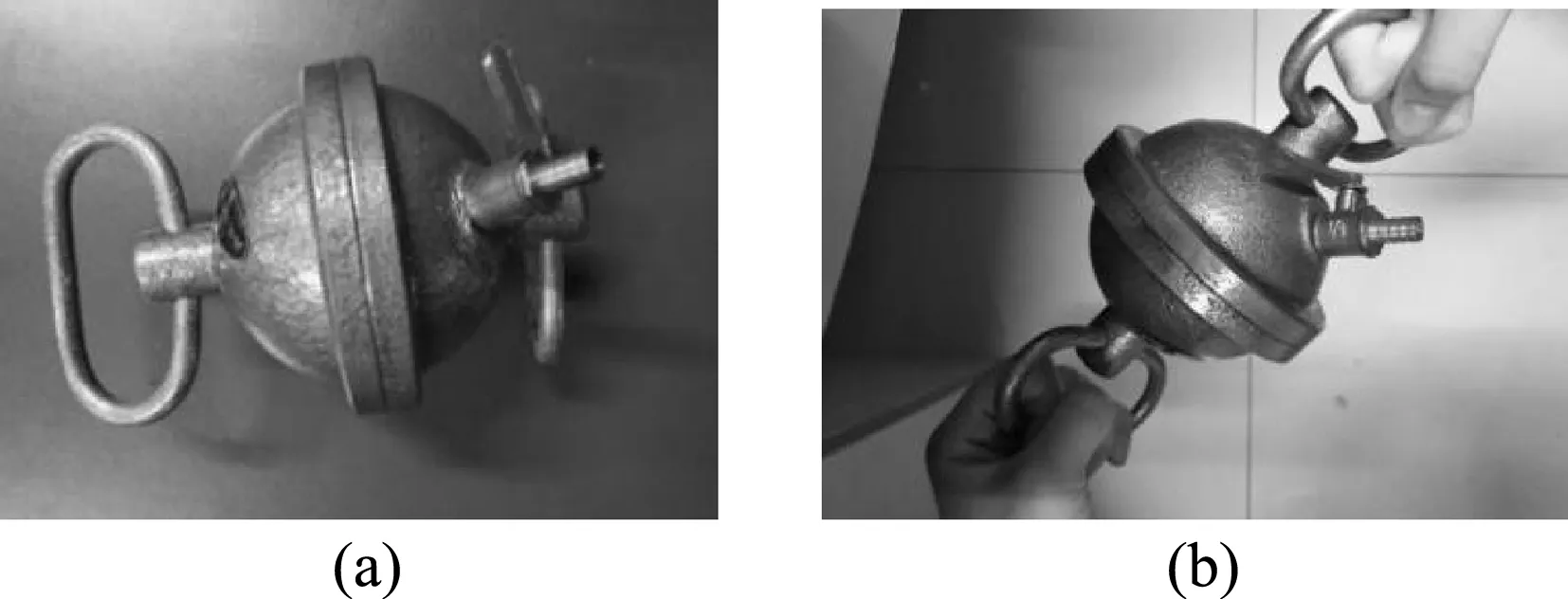

实验5: 马德堡半球实验.

教师:展示介绍马德堡半球实验仪,抽气后让学生尝试拉动半球,如图6.

图6 马德堡半球实验仪

学生(跃跃欲试,争相尝试):发现两个半球并没有被拉开.

学生讨论原因.

小组代表:同“方向演示仪”原理相似,抽气后内外出现压强差,大气对球有向内的压力作用.两球除了受到两端拉力,还受到外部大气对球向内的压力作用.大气的压力大于拉力,所以没有拉开.

学生(主动提问):这个力究竟多大才能拉开半球呢?

播放马德堡半球实验视频解释说明.

设计说明: 先利用马德堡半球实验仪让学生亲自体会实验,在学生参与中引发学生思考.视频播放,让学生感受到要想拉开半球需要很大的拉力,同时体会大气压强很大.并以此为下一环节测量大气压强做准备.

任务3: 测量大气压强.

教师:马德堡半球实验中,我们进一步验证了大气压强存在,并知道大气压强很大.

学生(主动提问):那大气压强究竟有多大?

实验6: 托里拆利实验.

教师:大家将实验桌上两根长短不同的试管装满水,倒置于水槽中,保证管口浸在水中逐渐上提,观察试管中的水是否下落?

学生(疑惑):逐渐上抬,试管中水总是满的.如图7.

图7 图8

教师:液体压强在同一深度处大小相等,取同一深度AB面,则pA=pB,用等式表示出A、B两点的压强.

学生(唤起旧知识):A点pA=p气+ρ液gh2;B点pB=ρ液g(h1+h2).由于pA=pB,p气+ρ液gh2=ρ液gh1+ρ液gh2,所以p气=ρ液gh1.

教师(总结提问):看来,大气压强等于其所支持高度h1对应的液体压强的数值,所以可以怎样测量大气压强呢?

学生(感受转换法):测量液面高度差h1,利用p气=ρ液gh1计算出大气压强数值.

教师引导学生发现水为测量液体时水面高度太高无法测量,启发学生思考其他方法降低液柱高度以方便测量.

学生(小组讨论):可以选用密度更高的液体做实验.

教师(提供信息):已知水银液体的密度很大,ρ=13.6×103kg/m3.

学生(认知思维逻辑):换用水银液体做实验.

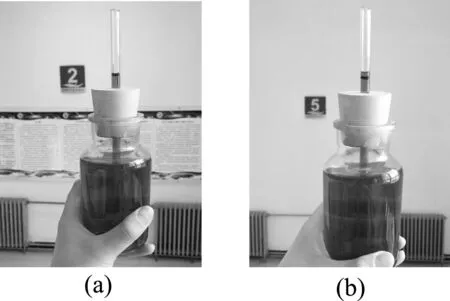

教师介绍托里拆利实验及水银危险性,采用多媒体视频课件向学生展示实验过程及现象.如图9,学生根据实验现象计算.

学生(计算结果):p气=ρ水银gh1=13.6×103×9.8×0.76=1.013×105(Pa).

图9 托里拆利实验

设计说明: 通过马德堡半球实验让学生感受大气压强很大,引出大气压强测量的学习需求.利用过渡实验中转换法启发学生思维,让学生自主找到解决问题的思路,自然而然地引出托里拆利实验.通过视频介绍实验,最终自己计算大气压强数值.既符合学生的认知结构,注重学生思维逻辑,又达到锻炼学生科学探究能力的作用.

任务4: 应用大气压强——探究大气压强与高度的关系.

教师(过渡):我们已测量出标准大气压强p≈1×105Pa,那它是否是一个常数呢?

学生(猜测):不是.因为气压与空气疏密程度有关,抽气会出现气压差.

教师:好,那下面我们探究一下大气压强与高度有什么关系.

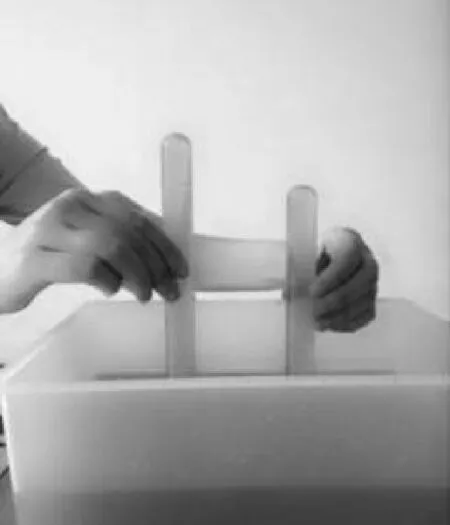

实验7: 学生实验——自制气压计.

教师:介绍自制气压计构造.小组讨论仪器如何判断外界大气压变化情况.

学生(小组讨论,合作交流).

学生代表发言:通过瓶内外气压差造成液面高度变化,从而判断外界大气压大小.内部气压不变,液面升高证明外界大气压变低,液面降低证明外界大气压变高.

学生利用楼梯实验探究,交流结果.

学生:我们发现,楼上较之楼下,气压计液面高度逐渐变高,得出实验结论是:大气压强随高度增加而降低,如图10.

图10 “自制气压计”实验

教师:多媒体展示大气压强随高度变化的科学数据,肯定学生探究结果.并视频解释高原地区空气稀薄、气压低,及出现缺氧现象和沸点较低现象.

设计说明: 学生利用自制气压计自主合作探究,并通过科学数据及视频解释气压与高度的关系.在鼓励学生定性探究同时给出定量数据支持学生探究结果,达到对学生探究积极性有效反馈的效果.

(4) 后测.

题目1: [考察:认识、验证大气压强]

下列现象中,不能说明大气压存在的是

(A) 注射器从药液瓶中吸入药液.

(B) 注射器将药液注入人体.

(C) 用活塞式抽水机从井中抽水.

(D) 通过吸管将饮料吸入人嘴.

题目2: [考察:测量大气压强]

托里拆利实验中,玻璃管内水银面上方是________,而管外水银面上受到________的作用,管外水银面的________支持着管内的水银柱,所以水银柱产生的压强就等于________.

题目3: [考察:应用大气压强]

青藏铁路全线贯通,其高原列车装有完善供氧系统和医疗系统,这是因为

(A) 高原空气稀薄,大气压强小.

(B) 高原空气稀薄,大气压强大.

(C) 高原空气稠密,大气压强小.

(D) 高原空气稠密,大气压强大.

设计说明: 通过与教学过程及学习目标联系,利用后测评价学生本节内容的掌握情况,有效反馈教学信息,进一步改善教学设计环节.

(5) 总结.

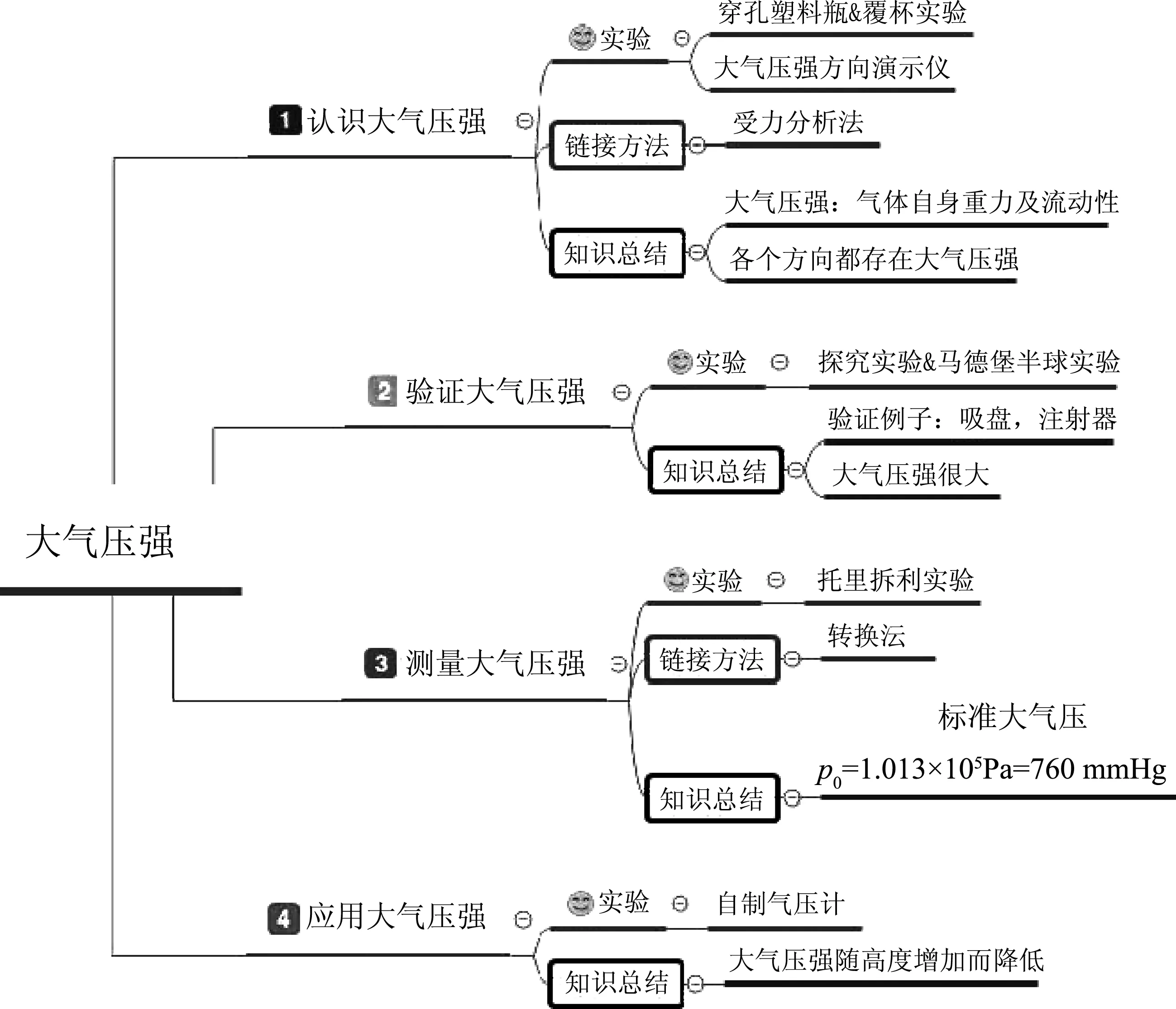

图11 思维导图

设计说明: 利用思维导图(图11)帮助学生理清本节课学习思路及重点内容,使知识框架更加系统完整.从“实验”、“方法”、“知识总结”3方面使学生学习条理更加清晰.查漏补缺,提高学生学习效果.

3 结语

BOPPPS教学模式通过6大模块的逻辑组合教学,将理论与实际应用紧密结合,主张发挥学生主观能动性,注重参与式学习,利于培养学生的科学思维,提高动手操作能力,同时为教师提供了一种操作性和条理性较强的教学框架,在课堂参与及有效反馈中更好达成教学目标.