对初中物理课堂科学探究“分析、论证与评估”现状的分析

孙 彬

(威海市教育教学研究中心,山东 威海 264200)

1 课程标准的要求

2011“课程标准”中有关科学探究中的分析、论证与评估的表述如下.

1.1 课程目标

知识与技能5.“知道简单的数据记录和处理方法,会用简单图标等表述实验结果,会写简单的实验报告.”

过程与方法3.经历信息处理过程,有对信息的有效性、客观性做出判断的意识,经历从信息中分析、归纳规律的过程,尝试解释根据调查或实验数据得出的结论,有初步的分析概况能力.

1.2 内容标准

对科学探究要素“分析与论证”的基本能力要求:经历从物理现象和实验中归纳科学规律的过程;能对收集的信息进行简单的归类和比较;能进行简单的因果推理;尝试对探究结果进行描述和解释;了解分析论证在科学探究中的意义.对要素“评估”的基本能力要求:有评估探究过程和探究结果的意识;能关注探究活动中出现的新问题;有从评估中吸取经验教训的意识;了解评估在科学探究中的意义.

2 研究方法

2.1 研究课例

本研究从2016年第12届全国中学物理青年教师教学大赛初中组共32节课例中选取科学探究要素较为齐全、科学探究进行较为深入的16节课例作为研究的样本,涉及到透镜、凸透镜成像规律、焦耳定律和测量小灯泡的电功率4个课题和16个省市,一定程度上反映了我国初中物理实验教学的现状.

2.2 研究方法

首先,根据课程标准有关科学探究中分析、论证与评估环节的要求,从课堂施教者与学习者两方的行为表现中选取可以观察和记录的点.这些观察点与课程标准要求相互映照与补充,制定了较为详细的观察量表.根据观察量表对每一节课例进行数据的统计和文字的记述.最后,从分析论证与评估环节的时间,分析、论证与评估过程,实验数据统计与分析,结论的呈现形式,实验的论证与评估,对无法用实验验证的问题的处理,教师的某些“陋习”共7个大项和23个小项剖析当前初中物理实验教学“分析论证与评估”的教学现状.

3 研究分析

3.1 分析、论证与评估的时间

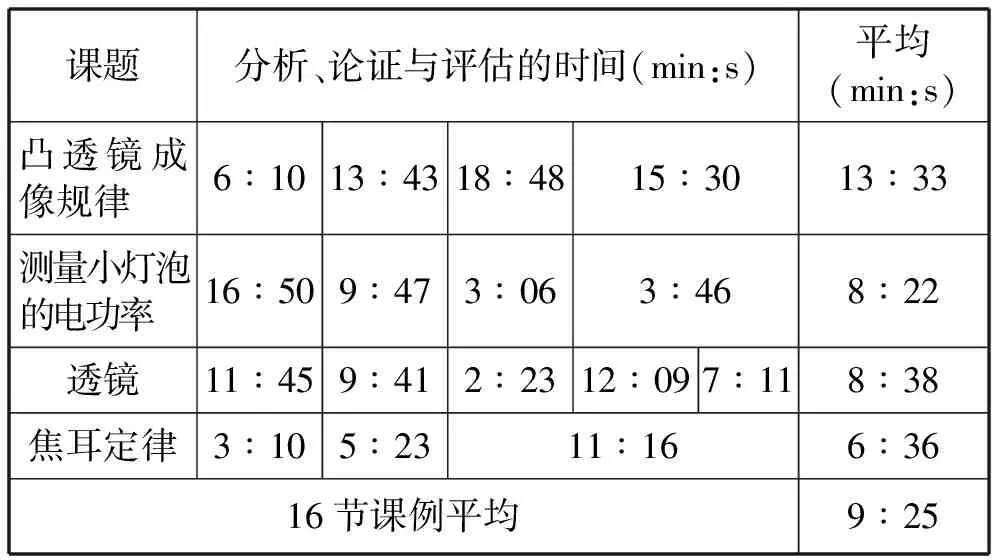

由表1可知,不同课题此环节的用时不太一样,这与课题和教师的教学设计有关.16节课例平均用时为9 min 25 s,有7节课例低于平均值,有5节课例低于5 min 30 s,有3节课例高于15 min.笔者认为,课堂是要讲究效率的,此环节用时过长必然会影响其他环节,而用时过短往往会导致讨论不充分、思维提升过于肤浅.

表1 实验探究中“分析、论证与评估”时间统计

3.2 分析、论证与评估过程

3.2.1 实验与“分析、论证与评估”的教学组织方式

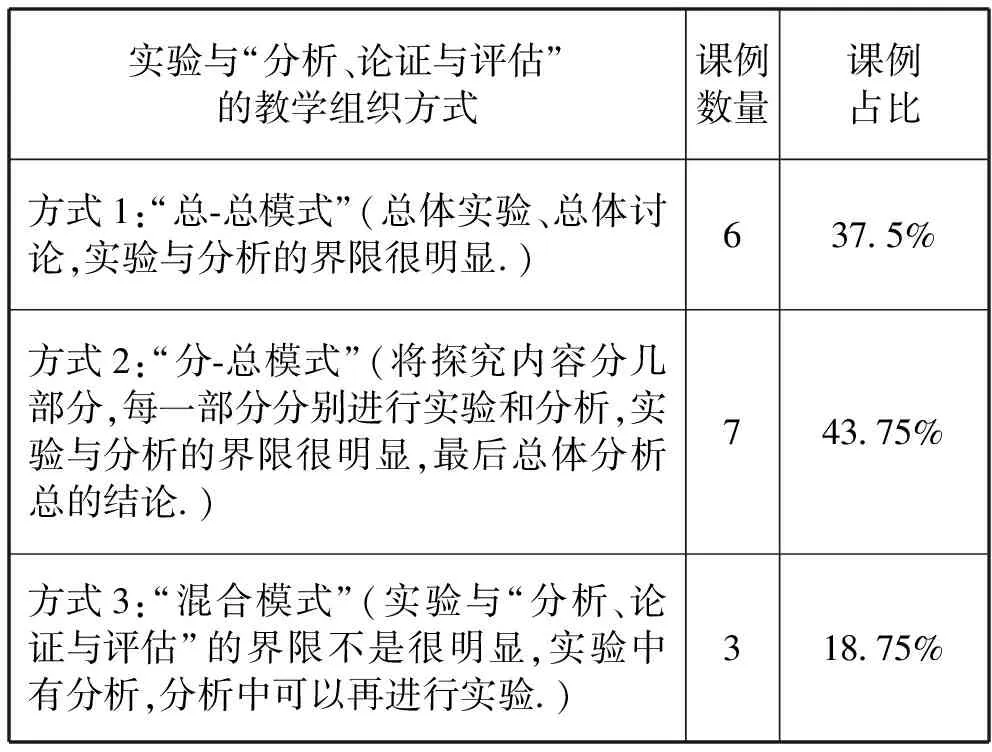

由表2可知,“总-总模式”与 “分-总模式”是教师最常用的教学组织方式,而混合模式较少运用.笔者认为,前两种模式结构清晰,对“教”和“学”更容易操作,而混合模式对师生双方的默契度和教师驾驭课堂提出很高的要求,因此很少使用.

表2 实验与“分析、论证与评估”的教学组织方式统计

3.2.2 学生思考的组织方式

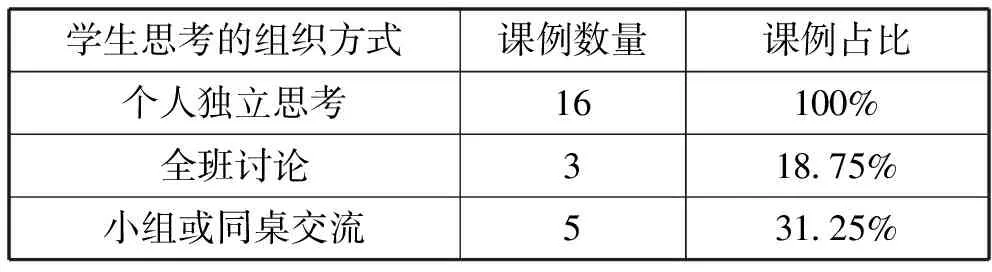

由表3可知,教师在组织学生思考时通常会以让学生独立思考的方式,只有约50%采用了生生交流的形式.

表3 学生思考的组织方式统计

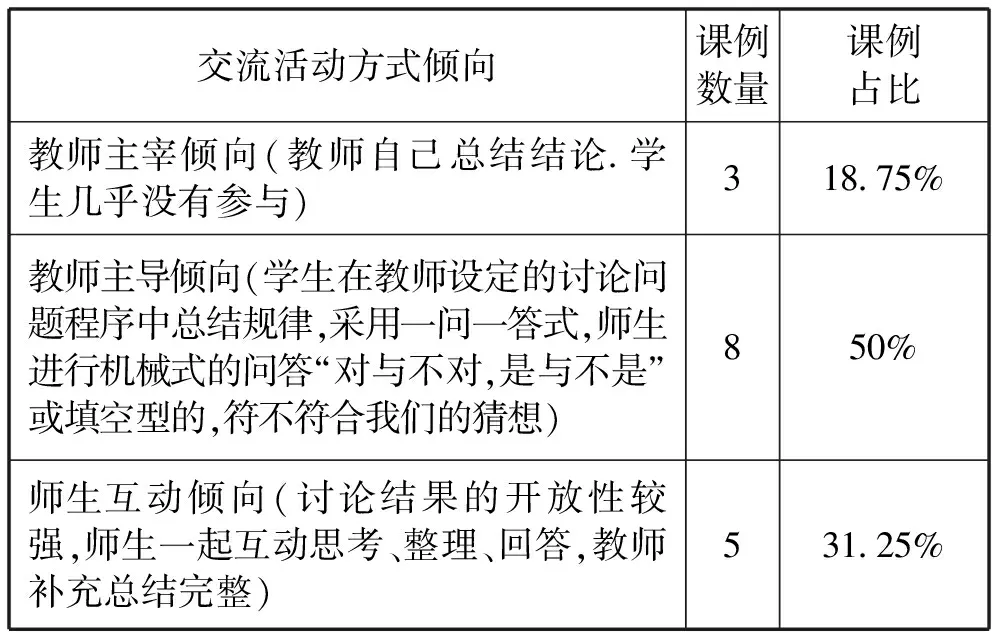

3.2.3 交流活动方式倾向

交流活动方式倾向统计如表4所示.

表4 交流活动方式倾向统计

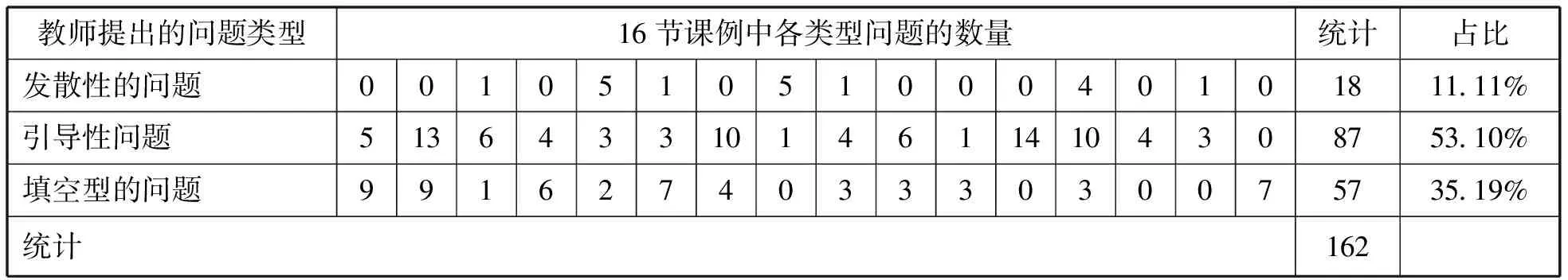

3.2.4 教师提出问题的发散性

由表4、表5可知,教师主宰、主导的课堂占68.75%,师生互动的课堂仅占31.25%,教师提出的发散问题只有11.11%,而思维含量很低的“填空型问题”却高达35.19%.可以发现教师在课堂提问环节还是 “以我为主”,真正站在学生的角度提问、让学生真正的思考、深度的思考做得不够.

表5 教师提出问题的发散性统计

注: 笔者对以上3种类型问题的“界定”.发散性的问题:没有明显提示,本节课也没有直接的证据能够解决.引导性问题:有提示,但是潜在的答案可能不唯一.填空型的问题:提示已经很明显,或者只是回答数据,是与不是,好与不好等思维很弱的问题.

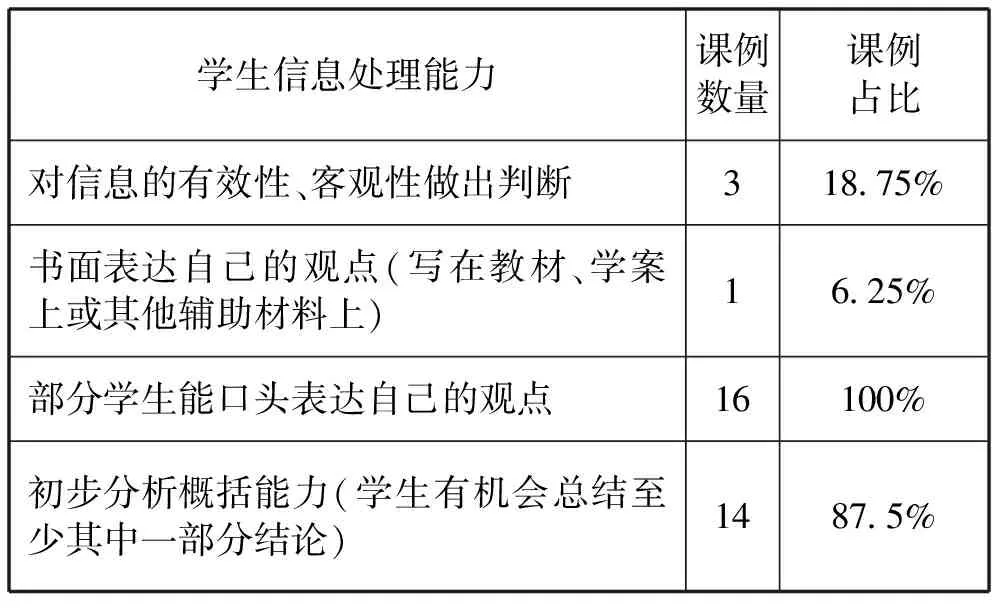

3.2.5 学生在信息处理过程中的能力

由表6可知,只有18.75%的案例对信息的有效性有所体现,表明很多师生没有甄别信息的意识.任何的实验由于其本身的局限性,实验数据的可靠性都是相对的,因其受到器材、方案设计、人的因素等多方面的影响,如果不分析数据的可靠性是否是我们实验分析结论可以接受的话,结论就有可能站不住脚.比如:焦耳定律实验由于系统热量的损失其误差是很大的;比如凸透镜成像规律中物距在一倍焦距附近实验的误差也很大,甚至是无法测量的;比如透镜的光心对光线的作用,当入射光线与主光轴成很大的锐角时,其通过光心后的折射光线会偏折一个很大的角度.

只有1个案例的学生采用书写的形式表达自己的观点.笔者认为,一是由于书写的效率低,二是在充分分析交流之后学生自己的观点也需要完善和补充,三是由于有些结论是无法用文字来形象的表示.

表6 学生在信息处理过程中的能力统计

表6可以很清晰地看出,只要给学生交流的机会,学生是有能力表达观点和总结结论的.因此笔者建议广大教师要让学生放的开,有更多的交流展示的机会,这对于教学是有明显的促进作用的.

3.2.6 提出的问题数量与参与讨论的学生、小组的数量

由表7可知,现时的课堂习惯由教师提问,而学生几乎没有提问或质疑的习惯.学生在教师引导下参与讨论的人数平均只有4.9375个,而参与讨论的学生小于等于5个的竟然有10节课例,学生的参与度还是过低.每个课例平均只有1.4375个小组进行了展示,11节课例只有师生之间的讨论,说明学生参与讨论的方式单一.

表7 提出问题数量与参与讨论的学生、小组的数量统计

3.3 数据统计与分析

3.3.1 数据统计的效率问题

在分析规律的实验中,需要大量的数据,因此实验后立即分析数据是比较高效的,表8中后两种统计数据的方法效率有点低,但占比却有56.25%.

表8 数据统计的效率问题统计

3.3.2 数据记录方法

表9 数据记录方法统计

3.3.3 数据处理方法

由表10可知,实验数据处理的方法还是很丰富的,除了纸上作图和画表格外,电脑软件、手机软件和实物图表各有一定的比例.

表10 数据处理方法统计

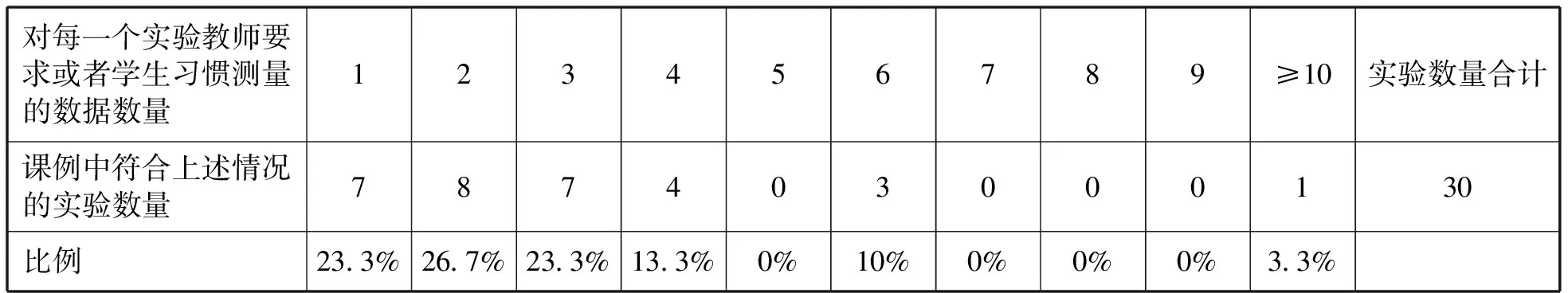

3.3.4 实验数据的“丰富性”

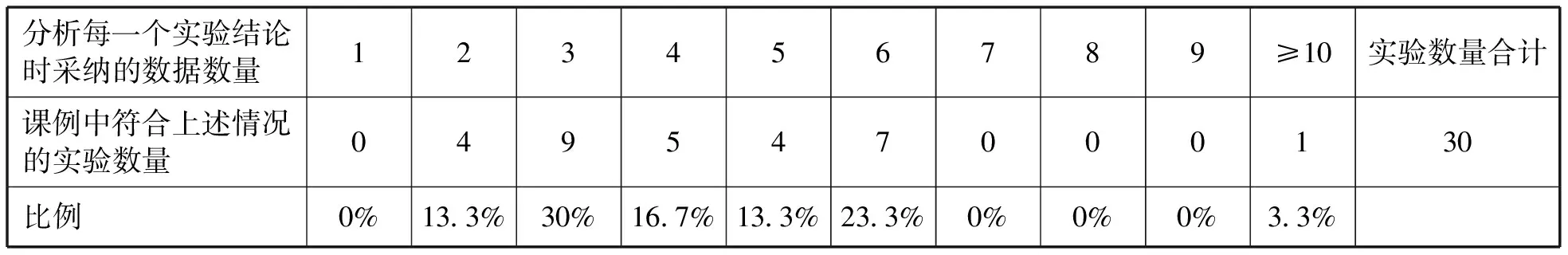

由表11、12 可知,71.3%的实验中学生测量的数据小于等于3个,而在分析结论时在30个实验中,43.3%的实验采用的数据小于等于3个,只有26.6%的实验采用的数据大于等于7个.笔者认为学生测量的数据,和分析结论实际利用的数据都太少了.

表11 习惯记录的实验数据的数量统计

表12 分析时采纳的数据数量统计

注: 对于组成最终结论的每一个分布实验,观察其分析结论时采用的数据数量,而不是计算得到总的结论而采用的实验数据数量总和.

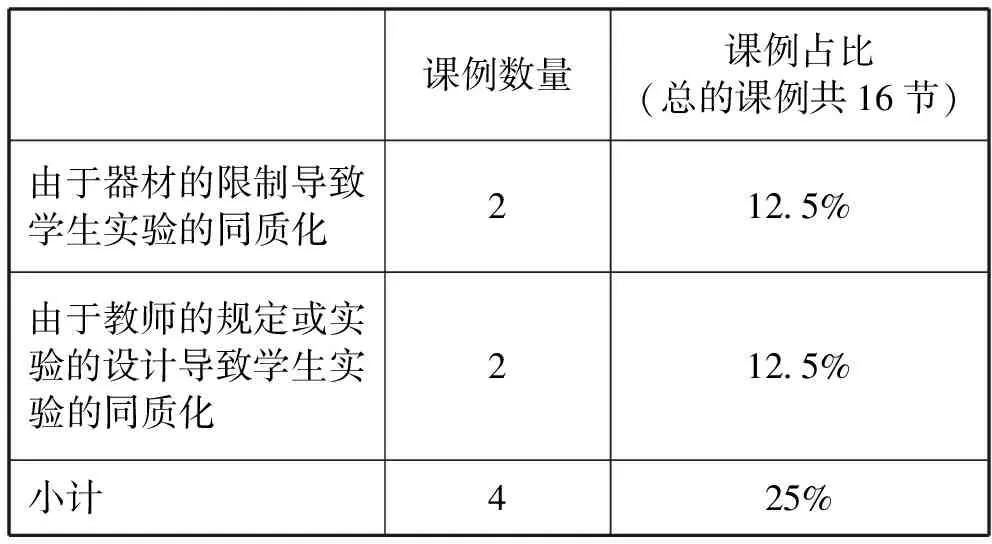

3.3.5 学生实验数据的“同质化”统计

由表13可知,由1/4的课例出现了数据的同质化现象,说明部分教师在此问题上没有引起足够的重视.数据的同质化往往导致全班只能提供很少的数据,直接影响实验结论的合理性.

由于器材的限制导致学生实验的同质化的案例:在探究透镜对光的作用时,提供的光源只能对特定方向发出光线,导致所有的学生实验结果是相同的.

1.3 统计学方法 采用SPSS 26.0对数据进行统计分析。所有数据由双人核对、录入,对考试成绩,考试方案的难度、区分度及信度、效度指标进行分析。

由于教师的规定或实验的设计导致学生实验的同质化的案例:在测量小灯泡的电功率的课例中,有一位教师要求测量同一规格的小灯泡在电压分别为2 V、2.5 V和3 V下测量,导致所有学生实际上只得到3组数据,证据很不充分,学生之间也无法相互借鉴和对比.

表13 学生实验数据的“同质化”统计

3.4 结论的呈现形式

由表14可知,大部分教师还是用习惯板书呈现结论,笔者认为这是由于板书能长时间保存,而课件给学生呈现结论的时间较短.

表14 结论的呈现形式统计

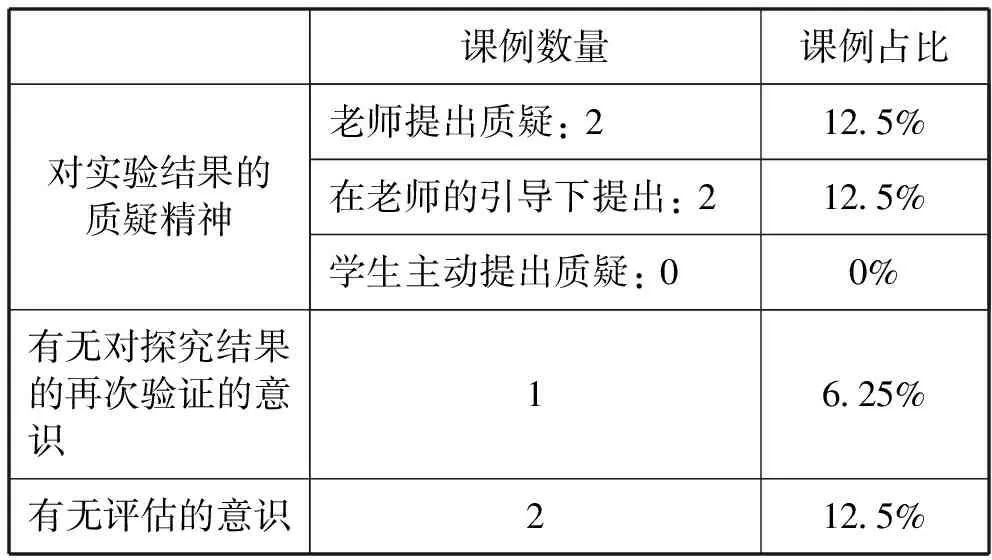

3.5 实验的论证与评估

由表15可知,学生质疑的习惯还没有养成,教师缺乏培养学生质疑的意识和习惯,课堂教学没有对实验评估、对实验结果的再次验证意识.

表15 实验的论证与评估的“意识”统计

3.6 对无法用实验验证的问题的处理

问题1:在凸透镜成像规律实验中,很少有学生或教师会注意物距大于但接近一倍焦距的成像问题,此时由于光源太弱,光屏太小,像距很大,在实验中是观察不到的.这个课题的4个案例都没有对这个问题进行处理,笔者认为很多教师或许以为这不算什么问题,但是如果要讲逻辑的严密和证据的充分,这个问题必须要探讨.

问题2:透镜的光心对光的作用,由于光心是针对“薄透镜”的一个理想模型,所以实际透镜是无论如何也找不到的.5个案例中,有3个案例教师自己做实验,1个案例中教师用沿着主光轴的光射向透镜避开了其它方向的光的问题;另外2个案例教师自己演示实验,但都选择接近主光轴的入射方向;有2个案例让学生自己体验,但是也没有找到证据,反而加深了学生的困惑.总之,上述做法或者证据不充分,或者将实际的透镜与“薄透镜”概念混淆.

3.7 教师某些“陋习”

陋习1:用演示实验代替学生实验.例如焦耳定律实验中,有一个教师采用与两位学生共同演示实验的方式,其他学生只是作为旁观者,这样做教师更容易掌控课堂,但是却使学生的参与度降低.

陋习2:数据造假.例如在探究凸透镜成像规律的实验中,有1个课例学生实验时没有要求测量物体和像的大小这两个数据,但是教师却用软件模拟出像与物的大小.

陋习3:证据不足,急于让学生找规律.部分教师在实验的设计上没有考虑到数据的有效性和丰富性,让学生在少量数据的基础上强行总结规律.例如在探究凸透镜成像规律时,每一个物距范围的成像特点只利用2到3组数据.在测量小灯泡的电功率实验时,在小灯泡的每一种亮度时通常只有一个电功率数据.

陋习4:轻易否定学生的思想.

案例1:师生分析透镜的焦距

生:我觉得焦距是20cm

师:不好.另一位同学回答.

案例2:师生分析当凸透镜成倒立缩小的实像时物距的范围.

生:物距小于20 cm,然后似乎还要大于20 cm.

师:不要似乎、要肯定.

陋习5:语言的陋习:教师以“自我”为中心.

案例:谁“给我”总结一下?谁能“给我”说一下?谁能“给我”描述一下.你能看图“给我”总结一下?你来“给我”想.“给我”观察一下虚像是个什么性质.哪位小组“给我”汇报一下?

陋习6:定势思维.

案例:师:那么大家思考一下综合刚才的3个结论,什么时候电流产生更多的热量呢?

生集体回答:电阻越大、电流越大、时间越长.

师:对的,这是我们通过刚才的活动得到的一个结论,对吧?那么大家都知道,要得到一个普遍结论的话,至少要做几次实验?

生集体回答:6次.

笔者提出疑问:任何类型的实验至少6次就能得出结论?更何况在实际教学中有的教师灌输的是要求学生做3次实验.笔者认为,无论教师给学生留下的印象是3次还是6次,都无形中给学生的思想套上了牢牢的枷锁,这种枷锁虽然看不见,但是影响却是极其深刻的.它让学生们认为人类对真实世界的探索是多么轻而易举.

4 结论与建议

4.1 结论

部分教师在科学探究实验后的分析、论证与评估环节所用的时间过多或过少,实验与“分析、论证与评估”的教学组织方式不敢尝试对教学水平要求较高的混合模式.学生思考组织方式单一,交流活动方式倾向于教师主宰、主导,教师提出的部分问题思维含量低、启发性弱.学生有初步的信息处理能力,但是参与讨论的学生和小组数量较少.数据统计的效率低,学生实验的数据和分析结论采用的数据较少,实验数据的“同质化”现象严重.学生提出质疑和对实验评估的习惯还没有很好的养成,部分教师也存在某些教学“陋习”,有待改进.

4.2 建议

4.2.1 对实验必要的环节合理划分时间,时间的分配相对固定,师生长期相互影响达成默契,形成自己独特的上课习惯和课堂文化.

4.2.2 重视“分析、论证与评估”的课堂活动设计.以引导性问题为主,辅以少量发散性问题,引导学生深度思考.设计多种生生思考、交流和展示的机会和交流方式.师生之间要多用“交流”的学习方式,让学生习惯提出问题和质疑并对实验进行评估.

4.2.3 提高统计数据的效率、用数据严谨的推出结论.可以人工统计,也可以利用现代科技手段智能化统计.在有条件的前提下,让学生多测量几组数据,并尽可能用数据证明而不是猜测或推测物理结论.

4.2.4 教师要常常剖析自己并改正某些“陋习”.自己的口头语言和肢体语言是否合适?自己是否有违背基本的物理观念和物理常识的思维定式?教学环节的设计自己是否符合学生学习的“导”师角色?