物理课本中的汤姆孙

田 川

(重庆市第八中学校,重庆 400030)

我国早期的书籍中有将汤姆孙音译为汤姆森、汤姆生、汤姆逊的.现在的高中物理课本中基本都译作汤姆孙.课本中多次出现对汤姆孙的记载,以致于许多学生对此容易混淆.实际上课本在科学家的名字后都注明了英文名字,所以对比英文名字就可以发现威廉·汤姆孙(William Thomson)、约瑟夫·约翰·汤姆孙(Joseph John Thomson)、乔治·佩吉特·汤姆孙(George Paget Thomson).由此可见他们是3个不同的人.那究竟那一个汤姆孙是开尔文呢?焦耳——汤姆孙效应中的汤姆孙又是哪一个汤姆孙呢?

下面分别对这3位进行介绍,希望有助于读者将其区分清楚.

1 父子双诺奖,桃李满天下

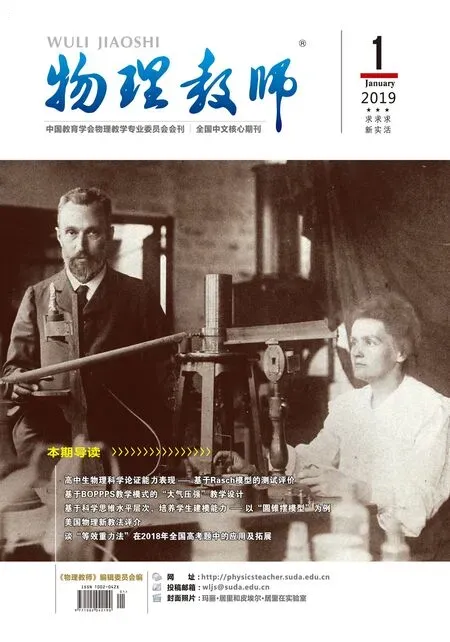

图1 约瑟夫·约翰·汤姆孙

约瑟夫·约翰·汤姆孙和G·P·汤姆孙实际上是一对父子,约瑟夫·约翰·汤姆孙是G·P·汤姆孙的父亲.约瑟夫·约翰·汤姆孙1856年12月18日出生于英国的曼彻斯特,1880年在剑桥大学取得学士学位,同年成为剑桥大学三一学院的研究生.1883年任讲师,第二年接替瑞利任卡文迪许实验室教授,这个实验室在约瑟夫·约翰·汤姆孙的领导下成为了全世界引人注目的物理实验中心,后来有7位获得诺贝尔奖,其中就包括卢瑟福和威尔逊.

J·J·汤姆孙最大的贡献在于利用实验证明了电子的存在,这也是他获得1906年诺贝尔物理学奖的原因.

人类对电现象本质的认识过程是漫长而曲折的,1834年法拉第就发现了电解定律,法拉第的电解定律使不少科学家受到启发,产生了电的“原子性”的念想.

1858年普吕克(Plucker)在研究气体放电时发现了阴极射线.阴极射线究竟是什么?这个问题引起了科学家们很大的兴趣,于是,围绕这个问题出现了一场大争论.有趣的是,这场争论几乎是按照国家划分的.德国的物理学家主张“电磁波”论,而英法的物理学家主张“粒子”论,这一争论持续了近20年,最后由J·J·汤姆孙解决了.

1893年,赫兹曾经试图利用静电场使阴极射线发生偏转,但未成功.J·J·汤姆孙发现这是由于真空管的真空度不高引起管内残余气体电离所致.J·J·汤姆孙得到了工艺师傅Everett的帮助,提高了放电管的真空度,从而获得成功.

汤姆孙还给放电管分别充入各种气体,并用铅和铁等不同的金属做电极进行实验,所得的比荷大致相同.于是,他得出结论说:阴极射线是由同样的带电“微粒”组成.汤姆孙将这种微粒叫做电子.

1897年8月,J·J·汤姆孙把他的发现写成长篇论文《阴极射线》,10月发表在《哲学杂志》上.[1]电子的发现被称为19世纪的3大发现之一,电子的发现标志着人类对物质结构的认识进入了一个新的层次,它打破了人们千百年来一直认为原子是组成物质的最小单元的传统观念,揭示出原子还有内部结构.从此向原子内部探索和“分裂原子”就成了20世纪初期物理领域中最振奋人心的口号.

凭借对气体通电的研究以及电子的发现,J·J·汤姆孙获得1906年诺贝尔物理学奖.1908年J·J·汤姆孙受封爵士.从1909年开始,他几次连任近代物理世界年会主席.1915年当选英国伦敦皇家学会会长.1918年任剑桥大学三一学院院长.

J·J·汤姆孙生活到84岁高龄,于1940年8月30日在剑桥去世.他的遗体和牛顿、达尔文、开尔文等著名学者安放在伦敦市中心的威斯敏斯特教堂.

乔治·佩吉特·汤姆孙于1892年在英国剑桥出生.作为J·J·汤姆孙的独生子,G·P·汤姆孙从小受到了良好的教育,1913年从剑桥毕业,从事空气动力学问题的研究.1922年他成为阿伯丁大学自然哲学的教授.

1924年,德布罗意在他的博士论文《关于量子理论的研究》中指出“可以将波和量子综合起来的重要指南”,并预言电子束在穿过狭缝或小孔时会像光一样,产生衍射现象.

德布罗意的理论由于缺乏实验验证,并没有引起人们的注意.当德布罗意的导师郎之万将此论文寄给爱因斯坦时,爱因斯坦对此大加赞赏.认为他揭示了“自然界巨大面罩的一角”.经过爱因斯坦的举荐,德布罗意的这篇论文遂为人们所熟知.其中就包括G·P·汤姆孙.

1927年,G·P·汤姆孙用高速电子进行实验,果然获得了电子的衍射图样.[1]同年,戴维孙用低速电子进行实验,也获得了电子的衍射图样,这两个实验得出的结果,完全证实了德布罗意假设的正确性.

G·P·汤姆孙的验证实验使得波粒二象性这一观念得以深入人心,使得量子理论得以进一步深入.

1929年德布罗意获得物理学诺贝尔奖,1937年G·P·汤姆孙和戴维孙获得物理学诺贝尔奖.一个实验能够催生两个诺贝尔奖,这在物理学史上是罕有的.

1943年,G·P·汤姆孙受封爵士.1975年G·P·汤姆孙逝世于剑桥.

2 电缆册爵士,一生传佳话

威廉·汤姆孙(WilliamThomson)1824年7月26日生于爱尔兰的一个知识分子家庭.威廉·汤姆孙幼年丧母,在皇家学院任教的父亲亲自对汤姆孙进行严格的教育,汤姆孙6岁起就在父亲的指导下学习数学, 8岁时就在父亲的课堂上旁听,10岁进入大学预科学习,15岁时,他写的论文《地球的图形》获得大学金质奖章.17岁又进入剑桥大学.1845年以数学第二名、史密斯奖金考试第一名的优异成绩毕业,毕业后到法国留学.1846年回国后到父亲所在的格拉斯哥大学任教,1851年被选为英国皇家学会会员,由于成功装设大西洋的海底电缆,1866年被封为爵士,1890年到1895年之间担任皇家学会会长, 1892年英国维多利亚女王晋封他为贵族,因为他常年在开尔文河畔的格拉斯哥大学任教,因此领衔开尔文勋爵(Lord,Kelvin).所以现在的物理课本往往称他为开尔文.

汤姆孙在电学方面的成就始于1845年的法国留学.

1845年汤姆孙去巴黎留学,成为法国物理学家雷尼奥的研究生,主攻热力学.但是4个月后汤姆孙却发表了一篇电学方面的论文《运用镜像法阐述静电感应的电荷分布》.[2]并且在研究温差电现象的过程中发现汤姆孙效应.

1845年夏天,汤姆孙在剑桥大学科协的一次会议上作报告,提出磁力线可以用数学来表示.就在这次会议上,汤姆孙和法拉第结成了忘年之交.

1853年,汤姆孙用莱顿瓶研究了振荡放电的性质,用数学分析导出了电振荡方程和振荡频率公式,写成《瞬态电流》这篇有名的论文,走到了发现电磁波的边缘.遗憾的是,汤姆孙没有进一步研究,因此失去了发现电磁波的机会.但令人欣慰的是,1854年当麦克斯韦向汤姆孙请教电磁理论研究的时候,汤姆孙毫无保留得把自己精彩的物理思想和巧妙的数学技巧全部告诉了他,为他日后完整地提出电磁理论提供了决定性的帮助.

从1856年起,汤姆孙转向海底电缆的研制工作,在他的率领下,英国大西洋海底电缆公司经过10年的艰巨工作,终于在1866年成功铺设了世界上第一条跨大西洋的海底电缆.同年,汤姆孙受封爵士.

汤姆孙对热学展开有价值的研究始于结识焦耳.

1847年,在牛津召开的英国科学协会会议上,汤姆孙结识了焦耳.在焦耳的影响下,汤姆孙对热力学开始了深入的研究.

1848年汤姆孙在论文《建立在卡诺热的动力论的基础上和由雷诺的观察结果计算出来的一种绝对温标》中提倡利用卡诺的循环理论来制造不受物质特定性质影响的温标.[3]

汤姆孙的研究为热力学定律开辟了道路.[4]

1849年,汤姆孙在《关于卡诺学说的说明》中指出,卡诺关于热只在机器中重新分配而并不消耗的观点是不正确的.1851年汤姆孙在《爱丁堡皇家学会会刊》发表了题目为《论热的动力理论》[5]的论文,在该文中汤姆孙提出:“通过使物质的任何部分冷却到比周围物体的最低温度还要低的温度的方法而获得机械效应,是不可能的.”这个原理后来被表述为:“从单一热源吸取热量使之完全变为有用的功而不产生其它影响是不可能的”.德国物理学家奥斯特瓦德(Ostwald)把这一原理表述为:“第二类永动机不可能制成”.

1852年,汤姆孙发表论文《关于自然界中机械能的逸散的普遍倾向》也就是能量的相互转换,在很多情况下都只在一个方向上形成,能量在数量上不消失,但在有用程度上却逐渐消失,不仅仅要考虑能量的数量,而且要考虑它的品质.[6]同年汤姆孙和克劳修斯一起提出“热寂”学说,根据这一思想,他把热的动力理论的两个基本定律概括为:宇宙的能量恒定不变、宇宙的熵趋于一个极大值.

热力学说的争议在于,把有限的时空问题,不合理地外推到无限的宇宙中去,犯了形而上学的错误,也是难以置信的.关于这个问题的讨论一直延续至今.

1852年,焦耳和汤姆孙在研究气体的内能与体积变化的关系时,发现充分预冷的高压气体通过多孔塞向低压空间绝热膨胀时,温度会降低,这就是“焦耳——汤姆孙效应”.焦耳——汤姆孙效应为人类获得低温提供了一个新的方法.借助这一效应,1877年12月瑞士的皮克泰特(Pictet)获得液态氧.1898年,英国的杜瓦(Dewar)成功地将氢液化.1908年荷兰的昂内斯(Onnes)实现了氦气的液化,从而消除了最后一种“永久气体”,并将低温的记录推至1.15 K.

向越来越低的温度逼近,虽然越来越困难,但总还是可以的,那么是否存在着低温的极限呢?汤姆孙最初在确立热力学温标时就提出了绝对零度的想法.他认为:“当我们仔细考虑无限冷相当于空气温度计零度以下的某一确定的温度时,如果把分度推延足够地远,我们就可以达到这样一个点,在这个点上空气的体积将缩减到无,在刻度上可以标以-273℃,所以空气温度计的-273℃是这样一个点,不管温度降到多低都无法达到这个点”.[7]

1906年,德国物理学家能斯特(Nernst)把热力学原理用在低温过程中时发现一个新的定律:“绝对零度时,凝聚态的熵趋于零”.1912年,能斯特又把这一规律表述为绝对零度不可能达到,这就是热力学第三定律.

汤姆孙是一位公认的知识渊博的学者,但是他晚年仍旧积极学习新知识.1899年新学期开学的时候,一位七旬的老人和一群大学新生一起走进格拉斯哥大学的新生报到室,这位七旬的老人在新生报名单上写下:“开尔文”.

汤姆孙一生发表的论文有600多篇,发明专利70多项,真是一位多才多艺多产的伟大学者.

汤姆孙于1907年12月17日在格拉斯哥大学去世,安葬在牛顿墓地的旁边,终年83岁.

“科学领路到哪里,就在哪里攀登不息”——威廉·汤姆孙.