专科层次现代“师带徒”中医师培养模式的构建∗

潘 伦,何 坪,邓福忠,戴奕爽,周天寒

(重庆医药高等专科学校 401331)

中医药是中华民族的瑰宝,国家高度重视中医药的发展,在《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》中明确指出“在乡镇卫生院和社区卫生服务中心建立中医馆、国医堂”,到2020年,实现“人人基本享有中医药服务”和“中医药产业成为国民经济重要支柱之一”两大目标。长期以来,我国中医师培养主要依靠院校教育和师承教育两种模式[1-2],两种模式都难以满足基层医疗机构和老百姓的需求。为此,开展现代“师带徒”中医师培养(即院校教育+师承教育)不仅可以结合两者优势,更是为基层医疗机构培养合格中医师的最有效途径。

1 存在的问题

1.1基层医疗机构中医人才匮乏 以重庆市为例,根据笔者前期调查[3],结果显示:(1)总量不足。特别是乡镇卫生院和社区卫生服务中心(站),按国家中医药管理局“十二五”中医药事业发展规划要求,中医药人员占卫生专业人员18%的比例计算,乡镇卫生院和社区卫生服务中心(站)仍差2 487人。(2)结构不合理。年龄结构分布不均衡,主要集中在31~45岁(43.10%)。从事中医药工作时间在20~30年人员比例偏低(18.22%)。高学历、高职称人员比例低(2.61%和2.07%),中专学历和无学历人员过多(57.33%和25.57%),导致无职称和无执业资格人数多(36.07%和40.37%)。(3)乡镇卫生院机构开展中医药服务比例偏低。难以留住从事中医药工作20~30年的“黄金阶段”人员,仍有部分“三无”人员(无学历、无职称、无执业资格)在一定程度上制约了中医药服务的开展。(4)村卫生室开展中医药服务比例高,人员“青黄不接”的现象严重,“三无”人员仍是村卫生室的主体,导致中医药服务质量不高,难以满足群众日益增长的医疗需求。

1.2传统培养模式的不足 主体的院校教育实现了中医人才规模化、培养标准化的教育,但存在培养模式单一、对中医缺乏信心、中医药特色优势突出不够、临床实践技能薄弱、忽视中医各种学术流派传承等缺陷[4]。传统的师承教育一直是历史上培养中医人才的主要方式,对中医传承起到重要作用[5-6],但最大的问题是缺乏统一的规范和标准[7-10],导致培养出来的中医药人才质量参差不齐。

2 改革思路

基层医疗机构对中医人才要求较高:一是专业知识要求“能中会西”,不仅能用中医相关专业知识处理常见病、多发病,还要求掌握西医临床诊疗思路和急症处理能力;二是综合素质要求较高,对学习、吃苦耐劳、文字表达、创新、人际交往等方面的能力有较高要求。从基层医疗机构中医师岗位需求分析,服务对象多为农民或当地居民,初次就诊的比例较大,对医生的综合诊疗能力、尤其是诊断水平要求更高,需要其具备全科医生的综合素质,对医生的卫生宣教能力、养生与康复服务水平、家庭医疗服务能力也有特别的要求。专科层次中医学专业学制短,学生要准确把握中医的精髓和内涵,掌握中医诊疗思路和中医辨证论治思想,兼顾西医和全科方面知识内容的学习,学习难度较大。

针对调研结果,学校培养必须有3个方面的转变:一是转变教育理念[11-13],必须走“院校教育+师承教育”的现代“师带徒”培养模式,才能在短时间内培养满足基层需要的中医师;二是牢固培养目标,主要是培养适应基层卫生事业和中医药卫生事业发展需要的实用型人才;三是在课程设置上要按照国家助理执业医师资格考试标准,根据岗位需求和岗位任务[14],遵循“工学交替”原则设置课程,强化技能训练。

3 构建专科层次现代“师带徒”中医师培养模式

遵循中医师职业培养要求和中医学教育规律,打破之前院校教育和师承教育的界限,保证传统的“学校2年学习+医院1年跟岗实习”3年院校教育的同时,又保证“学生跟师学习”3年师承教育的连续性,整体设计培养目标,构建以传承中医常见病诊治经验和提高临床实践能力为主线,师承教育和院校教育融合、临床实践与理论学习交替的现代“师带徒”人才培养模式。

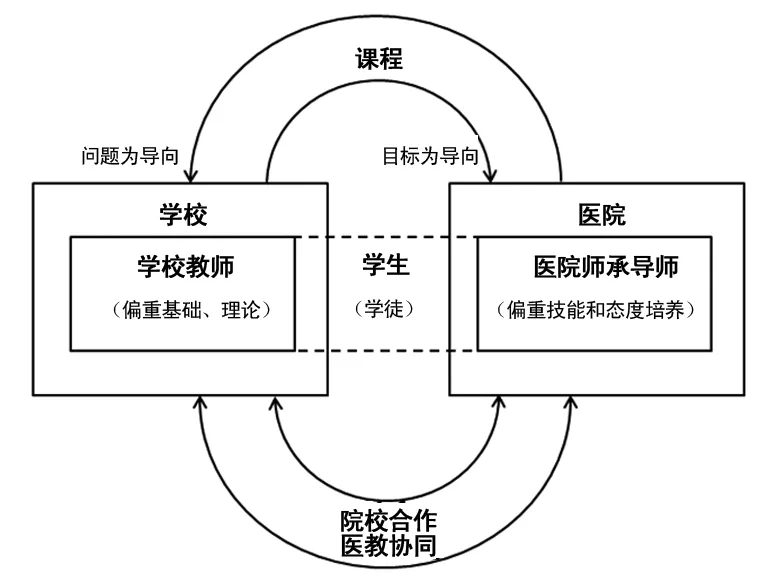

3.1确立“以基层医疗机构岗位胜任力为导向,融师承教育和院校教育于一体”的教育理念 该教育理念,将专科层次的中医学教育与中医师职业培养和基层卫生需求密切结合,在传统的“院校教育”中融入“师承教育”,医院一线名老中医与学校学生结成师徒关系,把“师承教育”贯穿整个人才培养过程,以基层中医师工作岗位设计课程体系,利用医院教学资源,通过“师带徒”让学生“早临床、多临床、反复临床”,围绕基层人群全方位、全生命周期的主要卫生与健康问题,聚焦基层中医师岗位核心知识和关键能力培养,见图1。

图1 教育理念模式图

3.2依托重庆医药卫生职业教育集团,实现医教深度融合 在重庆市卫生和计划生育委员会的领导下,依托“重庆医药卫生职业教育集团”,与重庆市6家中医院建立了双主体办学机制。(1)双方共同组建了专业建设领导小组和专业建设指导委员会。(2)在学校成立了“师带徒”项目办公室,在医院成立了临床教学部。(3)双方共同组建了由专任教师、“师带徒”导师、兼职教师组成的专业教学团队。(4)建立了院校双方共同评价机制,并引入了重庆市中医药学会等进行第三方评价。(5)院校双方共建了标准化的“名中医导师工作室”,实现对“师带徒”导师接诊过程的全程录播。(6)院校双方共同对“师带徒”导师管理和考核,医院将导师“师带徒”工作纳入职称评审、年度考核中。

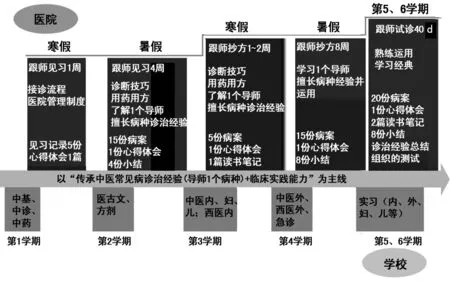

3.3创新性构建“跟师见习-跟师抄方-跟师试诊”五段三递进式中医现代“师带徒”课程体系,实现岗位任务与课程体系对接 按照国家助理执业医师资格考试标准,根据基层医疗机构中医师岗位需求和岗位任务,建立工学交替的“跟师见习-跟师抄方-跟师试诊”五段三递进式中医现代“师带徒”课程体系,见图2。

图2 “跟师见习-跟师抄方-跟师试诊”五段三递进式课程体系

3.4建立中医“师带徒”教学质量保证体系和教学标准,初步实现师承教育标准化 在重庆市中医药协会的指导下,学校制订了“师带徒”导师遴选标准和学徒结业考核办法。针对“师带徒”教学过程,编制了导师教学质量评价表、评学表、督查记录表、跟师教学日志、跟师手册等材料,建立了学校与院系督导“双督导制”、专业教师与实习教师对“师带徒”学生进行“双巡查制”。制订了中医“师带徒”5个阶段的教学标准,初步实现了师承教育标准化。

4 取得的初步成效

本校从2015级开始时实施新的培养模式,为了及时评价教改效果,在2015级第4学期期末进行了统一的综合测试。测试整群抽取本校2015级中医学专业普通班52名、中医学专业师承班52名专科层次二年级学生。两个班入校时自然分班,中医学专业师承班为教改班,中医学专业普通班为对照班。双盲实施教改,教改班采取新课程体系。根据国家中医执业助理医师资格考试大纲,采用中国中医药出版社《2017中医执业助理医师资格考试模拟试卷》组卷命题1套,共200题(每题1分,全部为选择题),包括中医基础和中医临床,采取机读卡作答。综合测试200题分布:中医基础理论25题、中医诊断学25题、中药学15题、方剂学15题、中医内科学30题、中医外科学20题、中医妇科学20题、中医儿科学20题、针灸30题。结果显示,2015级中医学专业师承班综合测试的总分、中医基础测试成绩、中医临床测试成绩均优于2015级中医学专业普通班,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 中医学专业师承班和普通班综合考试成绩比较分)

5 该模式解决的问题

5.1确立“以基层医疗机构岗位胜任力为导向,融师承教育和院校教育于一体”的教育理念,解决培养模式单一、忽视中医各种学术流派传承、中医药特色不明显的问题 中医现代“师带徒”培养模式,打破了传统单一的人才培养模式,把中医最具特色的“师带徒”纳入了人才培养模式中,中医药特色突出。学生入校就与导师结成了师徒关系,“一日为师,终身为父”,使得导师有机会、也愿意传授其学术思想和临床经验。该模式不仅有利于形成学术团队,发扬教师的学术思想和临床诊治经验,也十分有利于传承民间中医各种流派,保护与发展祖国传统文化。

5.2构建“跟师见习-跟师抄方-跟师试诊”五段三递进式课程体系,解决了培养学生对中医缺乏信心、临床实践技能薄弱的问题 五段三递进式课程体系能让学生“早临床,多临床,反复临床”,学生在第1学期结束后就跟师见习,见证中医药的神奇疗效,有利于学生尽快树立专业信心,加深对中医的认同。通过持续3年的跟师学习,学生在导师指导下,更能深刻领悟中医思想的精髓,提高临床实践技能。这种“工学结合”课程体系能让学生带着问题去学习,同时又去解决问题,符合中医的发展及认知规律,中医药特色鲜明,更有利于实现中医人才的快速成长。

5.3制订中医“师带徒”教学质量保证体系和教学标准,初步解决师承教育缺乏标准、培养质量参差不齐的问题 在导师遴选和学生结业考试上制订了统一的标准,把好“入口”和“出口”的质量关。针对“师带徒”教学过程,制订了“师带徒”教学标准和相应的教学管理制度。初步明确了各个教学环节中,各方的职责、监控指标(对象、内容、评价手段)和监控流程。

2017年7月1日开始实行的《中医药法》中规定“发展中医药师承教育”。同月,教育部《关于医教协同深化中医药教育改革与发展的指导意见》也明确指出“将师承教育贯穿于中医药人才培养全过程”。师承教育已受到国家的重视,本校的现代“师带徒”中医师培养模式虽取得一定的效果,但目前仍处于起步探索阶段,改革的效果还有待于长期评价。