最好的父母和老师

百年前的五月,一场由青年学生发起的爱国革命运动持续影响到今天。

鲁迅在《新青年》杂志写道:

愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走……能做事的做事,能发声的发声。有一分热,发一分光,就令萤火一般,也可在黑暗里发一点光,不必等候炬火……

百年发展,中国从站起来、富起来到强起来,正是依靠青年的“一分热、一分光”慢慢聚集。但是,革命成功了、国家独立了、富强了,“启蒙”的意义也开始慢慢被忘却。

北大教授钱理群措辞严厉:我们今天的大学,培养了很多“精致的利己主义者”。

百年来,不仅“幼儿养性,童蒙养正,少年养志,成年养德”的传统启蒙濒于消亡,近代“开智”的启蒙教育也危机重重。(参见本期论坛《五四百年:未完的启蒙》)

而这一系列危机最极端的结果,即是人伦崩坏。就在4月,涉嫌弑母、逃亡三年的北大学子吴谢宇被缉拿归案。一时间,高智商、“好学生”、教育失职、原生家庭等问题再次引发热议。

今日的青年为何变成这样?今日的青年应该是什么样?

冰冻三尺,非一日之寒。近年来,儿童及青少年自杀、弑亲案迭出,只不过是表征。过去基础教育的问题正累积成今天的“青年”危机,而今天的教育改革依然在“儿童”危机中艰难前行。

不妨回看近期几条热点新闻,可见其复杂成因:

“能做996是一种巨大的福气!”

西安奔驰事件:讲道理不如做“泼妇”!

郑渊洁炮轰曹文轩,“童书作家进校卖书”成了生意……

奶奶吃饭说话被孙子扇巴掌,孙子:幼儿园老师教的!

这些事件,看似不相关,却阴差阳错形成了“完美的逻辑闭环”。

很多企业将超负荷工作视为理所当然的“美德”,而丝毫不顾社会伦理的基础——多数普通人的家庭生活;当一个社会“潜规则”占上风,任何道德和法治教育都形同虚设;而这些问题,从一些知识精英加入“儿童阅读”这个庞大的“教育产业链”可能就开始了;从我们只管“听话”的幼儿园教育就开始了……

也正因此,今日纪念五四,我们可能不止要问“青年”,问“大学”,更要问“儿童”,问“小学”。

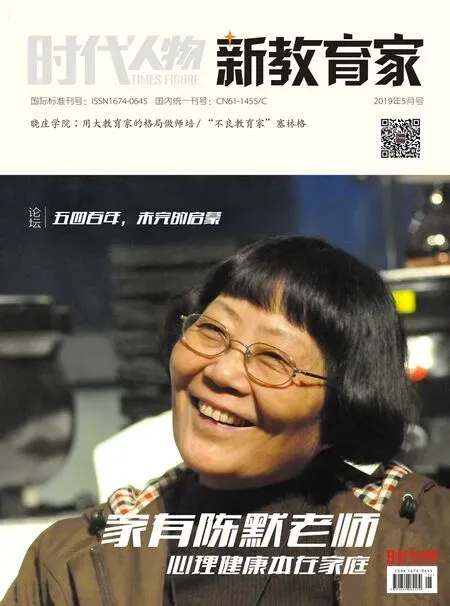

本期封面故事,我们采访了从事心理咨询20多年、“喜马拉雅”节目点播超千万的陈默老师,从她的角度来谈今日儿童心理健康和家庭教育的困境与出路。

同样,我们以特别报道呈现了陶行知教育的传承者——南京晓庄学院,探究今日基础教育教师培养的痛点和难点。从重庆市森林实验小学来看“整书阅读”的课程变革……

此外,从本期开始,本刊还将增设“家”板块,与关注教育专业的“业”并行。打破学校教育的狭窄视野,持续探究家庭、社区和社会教育的完整生态。

社会影响巨大的企业家、各行各业的大家,近在身边的书店、餐厅老板、公交司机,初出茅庐的青年,以及不断反思家教的家长们,他们的一言一行,都可能成为孩子“最重要的老师”。

例如,本期“新青年”栏目,我们即报道了一位出身贵州贫困山区的“读经少年”,其中不仅包括他“命途多舛”的教育反思,而更重要的是,他在每个关键成长节点遇到了“最好的人”。

- 时代人物(新教育家)的其它文章

- 引导孩子找到属于自己的事