累并快乐着:服务型领导的收益与代价——基于工作−家庭资源模型视角*

康勇军 彭 坚

累并快乐着:服务型领导的收益与代价——基于工作−家庭资源模型视角

康勇军彭 坚

(广东财经大学创业教育学院, 广州 510320) (广州大学工商管理学院, 广州 510006)

服务型领导被以往大量研究证实能够对下属产生积极的影响效果。然而, 我们对服务型领导如何影响领导者自己还知之甚少。基于此, 文章根据工作−家庭资源模型, 探讨了服务型领导的收益与代价。采用经验抽样法, 对广州市76名企业单位中的主管进行为期5天的日记研究, 并运用多层线性模型进行数据分析。结果表明:主管每日从事服务型领导行为既可以产生更多的积极情绪, 从而改善工作−家庭关系, 又可能会引发资源损耗, 从而恶化了工作−家庭关系。主管感知的组织支持是服务型领导行为双刃剑效应的“门阀”, 当主管感知到高的组织支持时, 从事服务型领导行为会带来更多的积极情绪, 而当主管感知到低的组织支持时, 从事服务型领导行为可能更容易增加资源损耗。以上结果能拓宽我们对服务型领导影响效果的认识, 并为如何干预服务型领导行为提供一些新的启发。

服务型领导行为; 工作−家庭冲突; 工作−家庭促进; 组织支持; 工作−家庭资源模型

1 问题提出

“为人民服务”是中国政府的执政理念, 正因如此, 服务型领导(servant leadership)一向被中国党政机关倡导。在业界, 服务型领导也得到了不少知名公司的推崇(Hunter et al., 2013)。服务型领导是指一种超越个人私利的领导方式, 强调“服务下属的愿望, 满足下属的需求”, 并对下属、组织及其利益相关者的长期福祉负责(Greenleaf, 1977)。大量研究发现服务型领导正向影响下属的积极态度、建言和工作绩效(陈佩, 杨付, 石伟, 2016; 段锦云, 曾恺, 阎寒, 2017; Hu & Liden, 2011)。服务型领导不仅会在工作中服务、满足下属的愿望和需求, 还能为下属生活提供一些资源或帮助, 从而有利于下属履行家庭责任, 即服务型领导对下属的工作−家庭关系具有重要影响。基于此, 新近研究发现服务型领导能帮助下属获得工作−家庭促进, 降低工作−家庭冲突(Tang, Kwan, Zhang, & Zhu, 2016; Wang, Kwan, & Zhou, 2016; Zhang, Kwan, Everett, & Jian, 2012)。

服务型领导行为是否会影响领导者自身的工作−家庭关系?调查表明, 99%的中国经理人正在经历工作家庭失衡问题, 而且来自工作和家庭的压力正在逐年呈上升趋势(财富中文版, 2008, 2017)。鉴于领导者工作家庭问题的普遍性, 通过探讨领导行为给领导者自身工作−家庭关系造成的结果, 能帮助组织更好地识别领导者的收益与代价, 为干预领导者的工作−家庭关系提供一些可参考的方法(Qin, Huang, Johnson, Hu, & Ju, in press)。从理论上讲, “领导者如何对待下属”不仅会影响下属, 还会反过来作用于领导者自身的心理与行为(Bass & Riggio, 2006)。因此, 探索服务型领导行为对领导者工作−家庭关系的影响, 能兼顾理论与实践两方面的需要。

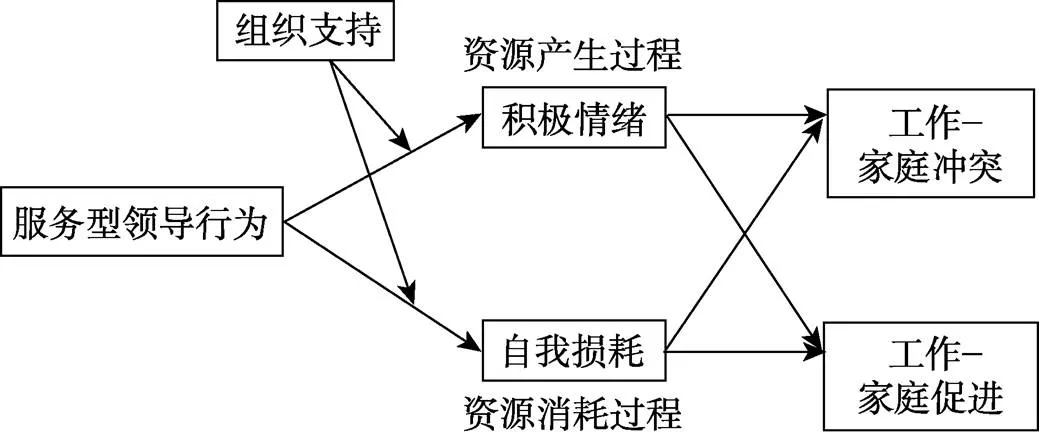

本文基于工作−家庭资源模型(Work-Home Resources Model, W-HR) (ten Brummelhuis & Bakker, 2012), 认为服务型领导行为对领导者的工作−家庭关系具有双刃剑效应。W-HR模型认为, 在资源型经历中, 个体资源得到增益, 产生工作−家庭促进; 在要求型经历中, 个人资源将被损耗, 诱发工作−家庭冲突。根据理论关联性与以往研究(Koopman, Lanaj, & Scott, 2016; Lanaj, Johnson, & Lee, 2016)的建议, 本文选择积极情绪(positive emotion)来代表资源产生机制, 自我损耗(ego depletion)来代表资源损耗机制。此外, 倘若服务型领导行为对领导者自身具有双刃剑效应, 那么服务型领导者究竟何时受益, 何时付出代价?W-HR模型提出, 在不同情境资源条件下, 个人行为所产生或消耗资源的程度存在差异, 进而对工作−家庭关系产生不同影响(ten Brummelhuis & Bakker, 2012)。因此, 本文拟引入组织支持这种情境资源, 考察其对服务型领导行为的资源产生、消耗机制的调节作用。在研究方法上, 本文拟采用经验抽样设计, 来探究领导者每日展现的服务型领导行为能否通过每日的资源变化影响到工作−家庭关系, 这是因为新近研究开始认识到领导行为在个体内(within-person)会发生变化(Lanaj et al., 2016; Lin, Ma, & Johnson, 2016), 即领导者在每个工作日所产生的服务领导行为可能存在程度上的差异, 产生波动性。

1.1 服务型领导行为的资源产生功能

服务型领导行为可以通过资源产生功能提升领导者的积极情绪。积极情绪是指一种愉悦的感受, 如快乐、满意、自豪、兴趣和感激等(Watson, Clark, & Tellegen, 1988)。充裕的资源是产生积极情绪的重要诱因, 而展现服务型领导行为恰好可以帮助领导者建立工作、关系和个人方面的资源(Bono, Glomb, Shen, Kim, & Koch, 2013; Weinstein & Ryan, 2010)。第一, 每日从事服务型领导行为能提高下属福祉, 改善下属绩效, 这能增强领导者的胜任和成就感(Weinstein & Ryan, 2010), 从而体验到更多的愉悦情绪; 第二, 服务型领导行为展现出服务、谦卑的态度, 能营造一种安全而友好的工作氛围, 这使领导者在与下属的日常互动过程中会更加顺畅, 更少摩擦, 因而能体验到积极情绪(van Dierendonck, 2011); 最后, 服务型领导行为是一种亲社会活动, 能收获同事或下属的好评、赞赏和认可, 这些积极的反馈能令领导者感到振奋和满足, 继而产生积极情绪。

根据W-HR模型, 领导者在服务下属后体验到的积极情绪, 是一种重要的个人资源, 能产生积极的溢出效应, 缓和工作−家庭冲突(工作角色妨碍了个体履行家庭职责; Greenhaus & Beutell, 1985), 提升工作−家庭促进(个体在工作中的体验能够帮其更好地履行家庭职责; Greenhaus & Powell, 2006)。首先, 积极情绪是一种可以促进个体趋近目标的基础性资源(Watson, Wiese, Vaidya, & Tellegen, 1999)。当领导者具有积极情绪时, 其会主动与家庭成员保持接近, 并建立友好互动关系, 产生工作−家庭促进; 而不会将工作中的不佳状态带入到生活领域, 降低工作−家庭冲突的可能性。其次, 积极情绪可以扩展个体的注意范围(Fredrickson & Branigan, 2005)。对于积极情绪的领导者而言, 其更有可能注意到家庭成员的各种需求, 并能有意识地去履行家庭相关角色职责, 使工作中的积极体验对家庭领域产生积极的溢出效应; 同时, 当领导者能注意到家人的需求时, 其并不会仅仅关注自己的工作和事业而忽略家人的需求, 继而减少了工作−家庭冲突。最后, 积极情绪可以提高个体认知灵活性(郭小艳, 王振宏, 2007), 促进个体想出更多有利于解决问题的方法, 这不仅有助于个体成功应对家庭事务和问题, 还能帮助个体快速解决工作问题, 避免将工作问题带入生活领域。综上, 领导者从事服务型领导行为会增加积极情绪, 从而改善工作−家庭关系。

H1: 每日服务型领导行为增强每日积极情绪, 进而降低工作−家庭冲突(H1a), 提高工作−家庭促进(H1b)。

1.2 服务型领导行为的资源消耗功能

本文认为, 服务型领导行为会通过资源消耗机制使领导者付出代价。自我损耗是指个体经过一段需要自我调节的活动之后, 心理资源被耗尽的状态(Hagger, Wood, Stiff, & Chatzisarantis, 2010)。当个体主动进行诸如“控制想法”、“精力付出”和“复杂决策”等需要自我调节的活动时, 会导致心理资源的损耗(Lanaj, Johnson, & Wang, 2016); 而服务型领导者在与下属互动过程中往往会涉及这些活动(van Dierendonck, 2011)。第一, 服务型领导要求领导者在他人利益与个人私利之间做出选择, 并通过自我控制来克服自利倾向, 从而满足服务型领导的角色规范; 在控制、克服“追求个人私利想法”的过程中, 领导者要消耗“自我调节资源” (Lin et al., 2016)。第二, 为激发下属的潜能, 服务型领导者扮演了一个指导者角色(van Dierendonck, 2011)。“指导角色”要求领导者在下属身上花费更多的时间和精力; 甚至还可能耽误领导者个人的工作进展, 使得服务型领导者不得不用加班加点的方式来工作; 在这些情况下, 领导者容易出现身心资源损耗(Lin et al., 2016)。最后, 服务型领导者在决策过程中, 既要考虑组织内部利益相关者(如员工、股东)的利益, 也需要顾及组织外部利益相关者(如客户、社区和政府)的福祉(van Dierendonck, 2011)。要满足这种复杂而困难的决策任务要求, 领导者需要消耗大量资源来进行信息加工, 从而加重领导者的资源损耗(Lin et al., 2016)。

当领导者从事服务领导行为产生自我损耗时, 领导者缺乏充足的资源来履行好家庭职责, 从而激发工作−家庭冲突, 降低工作−家庭促进。首先, 在自我损耗的情况下, 服务型领导者好比“泥菩萨过河, 自身难保”, 以至于缺乏足够的时间和精力去陪伴家人、关注家人的需求, 更难提供家人足够的社会情感支持(Lin et al., 2016), 容易引发工作−家庭冲突; 同时, 自我损耗的领导者在工作中感到筋疲力尽, 很难获得良好的工作体验, 领导者也较难体验到工作对家庭生活的积极溢出效应(Greenhaus & Powell, 2006)。其次, 当服务型领导者因工作发生资源损耗时, 难免会把工作中的不良状态带入家庭领域, 容易对家庭造成人际伤害(Tang et al., 2016), 增加工作−家庭冲突的可能性; 此外, 在自我损耗状态下, 服务型领导者带入家庭领域的良好状态更少, 会降低其参与家庭活动、履行家庭职责的意愿和动力(Greenhaus & Powell, 2006), 进而减少工作−家庭促进。综上, 遵循W-HR模型的逻辑, 领导者扮演服务型领导行为这种角色会增加自我损耗, 进而影响领导者的工作−家庭关系。

H2: 每日服务型领导行为增加每日自我损耗, 进而诱发工作−家庭冲突(H2a), 降低工作−家庭促进(H2b)。

1.3 组织支持的调节作用

根据W-HR模型, 本文认为组织支持这一情境资源, 既能增强服务型领导行为与积极情绪之间的关系, 也能减弱服务型领导行为与资源损耗之间的关系。组织支持是指组织重视成员的贡献并关心他们的利益(Eisenberger, Huntington, Hutchison, & Sowa, 1986)。组织支持会影响主管的资源变化过程, 及其采取的资源管理策略(获取资源还是避免损失) (Hobfoll, Freedy, Lane, & Geller, 1990)。具体地, 在高的组织支持下, 个体能从组织中获得更多资源支持, 积聚丰富的个人资源; 此时, 他们更容易聚焦于资源获取, 并追求获取资源的机会(Halbesleben, Neveu, & Paustianunderdahl, 2014)。换言之, 主管会将“展现服务型领导行为”看作为获取资源的机会, 通过从事有益于集体福祉的服务型领导行为, 来收获更多的积极反馈, 并与各利益相关者建立起更多的关系资源; 这些积聚的资源能帮助主管实现高层次的社会需求(Lanaj et al., 2016), 继而体验到更多的积极情绪。此外, 高的组织支持为主管在服务下属过程中提供资源补给, 由此减缓甚至避免了服务型领导行为导致的资源损耗。然而, 在低的组织支持下, 个体面临着有限的资源, 容易陷入资源损耗的螺旋, 此时个体对资源损失更加敏感, 会尽量避免任何可能给资源带来威胁的风险(Halbesleben et al., 2014)。据此, 在低的组织支持下, 从事服务型领导行为会让主管认为是一种对资源的潜在威胁, 这会降低积极情绪, 放大资源损耗的知觉。

H3: 组织支持强化每日服务型领导行为与积极情绪之间的正向关系(H3a), 缓和服务型领导行为与自我损耗之间的正向关系(H3b)。

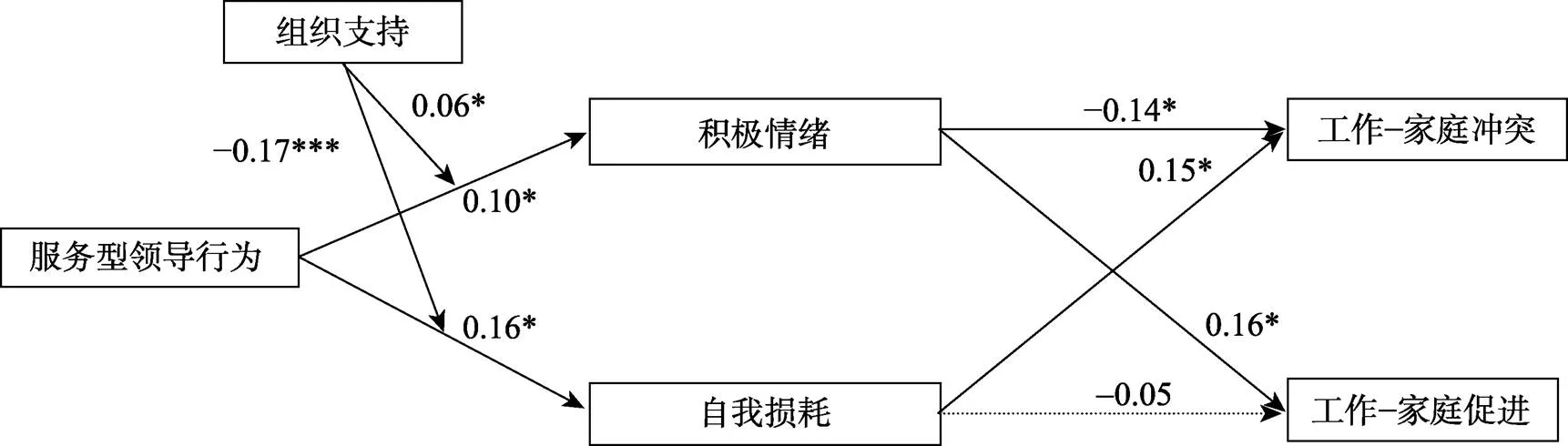

综上,本文的理论模型见图1。

图1 服务型领导行为影响工作−家庭关系的双路径模型

注:工作−家庭冲突、工作−家庭促进概念化为每日工作−家庭关系指标, 服务型领导行为、积极情绪、自我损耗与工作−家庭关系假设为个体内关系, 组织支持假设为跨层次的调节变量。

2 研究方法

2.1 样本及程序

本研究样本来自广州地区8家服务行业中小企业中的部门主管。为减少共同方法偏差, 本研究采用上下级配对和经验抽样问卷调查方法收集数据。在各合作单位人力资源部门的协助下, 招募主管及其上司进行调查。在问卷发放前, 本研究团队先统计好自愿参加研究的主管名单并给他们编号。问卷调查分为一次性调查和每日调查两部分。在日记调查的前一周, 给被试发放一次性调查问卷, 调查内容包含组织支持和人口学信息。在接下来的5个工作日, 本文参考以往工作−家庭关系研究, 选取已婚的主管作为研究对象。依据Johnson, Derue和Ilgen (2007)的研究做法, 选择了11:00、16:00和19:00~21:00三个时间点来进行每日的追踪调查。在时间点1 (11:00), 主管填写服务型领导行为问卷, 主管直接上司评价主管的变革型领导行为和道德型领导行为; 在时间点2 (16:00), 主管填写积极/消极情绪和自我损耗问卷; 在时间点3 (19:00~21:00), 主管填写工作−家庭冲突和工作−家庭促进问卷。对于完成5个工作日问卷调查的被试, 本研究会支付一定的报酬。在具体问卷发放方式上, 分为工作时间发放和晚上发放。(1)工作时间问卷发放:由每个调研点的研究者专门负责, 在合作单位研究助理的协助下, 每日按照上午11:00、下午16:00定时给被试发放问卷, 被试每次填完后将问卷封入信封由研究者或负责人当场回收, 研究者根据被试填答情况及时反馈酬劳。(2)晚上问卷发放:在每日下午下班前将晚上调查问卷(事先装入信封)发放给被试, 告知被试在19:00~21:00期间作答。同时在上述时段, 研究者会再次发微信提醒被试按时作答, 并要求被试问卷填完后要用手机拍照向研究者反馈。研究者收到被试反馈后, 将提供及时酬劳, 从而保证被试能够按时填答问卷。

在一次性调查阶段, 本研究共发放一次性调查问卷100份, 收回问卷92份, 回收有效问卷88份。在每日调查阶段, 本研究针对这88名主管及其上司发放每日调查问卷, 共回收405份。最后得到有效的76名主管及其上司的配对问卷380份。问卷有效回收率86.4%。样本描述性统计结果显示, 在主管中, 男性占60.7%, 平均年龄33.31岁(= 5.73年), 平均工作年限5.79年(= 4.80年), 在学历方面, 多数主管具有研究生或本科学历, 分别占28.4%、55.8%, 平均每周工作时间42.1小时(= 7.06小时), 在家庭方面, 家中有小孩需要照顾占73.3%。在上司中, 男性占69.5%, 平均年龄38.35岁(= 5.45年), 平均工作年限8.32年(= 4.91年), 在学历方面, 以研究生和本科学历为主, 分别占41.0%和59.0%。对完成第一次调研与每日调研的被试流失率进行检验发现, 流失被试与保留被试在性别[= 0.44,;= 1.27,]、年龄 [= −0.76,;= 0.74,]、工作年限 [= −0.20,;= 1.25,]上不存在显著差异。

2.2 测量工具

本研究对来自英文文献的问卷采用了翻译−回译的程序, 所有问卷采用李克特5点计分, 从1到5表示“非常不同意”到“非常同意”。

2.2.1 每日(个体内)测量

服务型领导行为:采用Liden等(2015)的服务型领导行为量表, 包含7个条目, 例题如“今天, 我把下属的利益放在我自己的利益之前”。本研究中, 该量表的α系数为0.84。

积极情绪:采用Watson等(1988)的积极情绪量表, 包含5个条目, 例题如, 您现在的心情或感受是“兴奋的”。本研究中, 该量表的α系数为0.91。

自我损耗:采用Lanaj等(2016)研究中使用的自我损耗量表, 包含5个条目, 例题如“我现在感到筋疲力尽”。本研究中, 该量表的α系数为0.94。

工作−家庭冲突/促进:采用Wayne, Musisca和Fleeson (2004)研究中使用的工作−家庭冲突、工作−家庭促进量表, 各包含4个条目, 工作−家庭冲突例题如“工作使我对家庭的投入减少了”, 工作−家庭促进例题如“做工作的事情能够帮助我应对家庭问题”。本研究中, 上述量表的α系数分别为0.90和0.86。

2.2.2 个体间测量

组织支持:采用Lynch, Eisenberger和Armeli (1999)研究中使用的量表, 包含8个条目, 例题如“我的单位真的很关心我的个人福祉”。本研究中, 该量表的α系数为0.89。

2.2.3 控制变量

以往研究发现, 消极情绪、工作时间会影响工作−家庭关系(Ilies, Liu, Liu, & Zheng, 2017; Lin, Ilies, Pluut, & Pan, 2017; 马红宇, 申传刚, 杨璟, 唐汉瑛, 谢菊兰, 2014), 道德型领导行为会影响自我损耗(Lin et al., 2016), 变革型领导行为会影响个体的情绪状态(Lanaj et al., 2016; 隋杨, 王辉, 岳旖旎, Luthans, 2012), 因此, 本研究将上述因素作为控制变量加以控制。消极情绪测量采用Watson等(1988)的5题量表, 例题如“您现在的心情或感受是苦恼的” (α = 0.91), 变革型领导行为测量采用Lanaj等(2016)研究中使用的Podsakoff, MacKenzie, Moorman和Fetter (1990)的4题量表, 例题如“今天, 该下属向部门成员传达一个理想的目标或愿景” (α = 0.91), 道德型领导行为测量采用Lin等(2016)研究中使用的8题量表, 例题如“今天, 该下属树立按照道德标准做事的榜样” (α = 0.91), 工作时间的测量按每日工作的客观时间来评价(以小时为单位)。

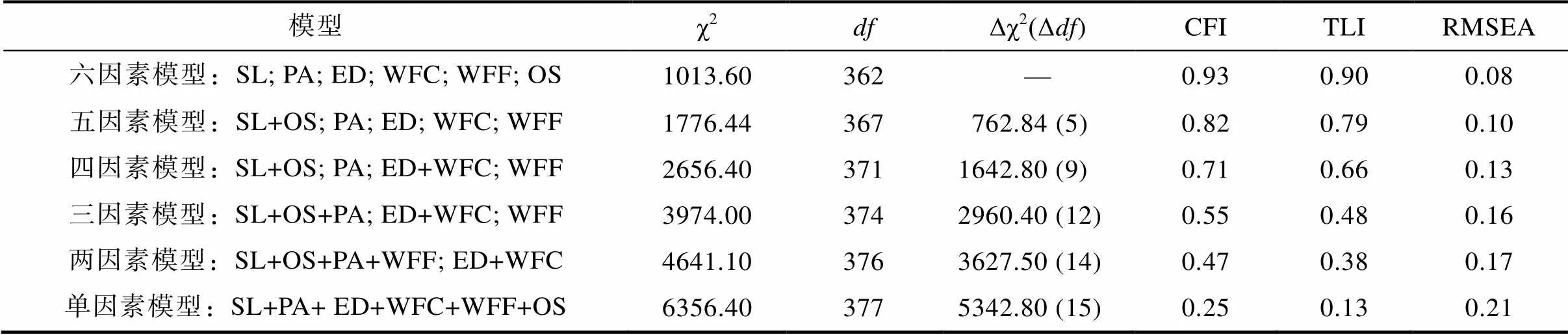

2.3 验证性因素分析与区分效度

为检验本研究中的主要变量(即服务型领导行为、积极情绪、自我损耗、工作−家庭冲突、工作−家庭促进和组织支持)的测量是否具有结构效度和区分效度, 本研究采用结构方程模型对上述变量进行验证性因素分析。表1显示, 六因素模型的拟合数据最为理想, 且明显优于其他几个模型。这表明, 本研究中的各个变量测量具有区分度。

2.4 统计分析策略

本研究数据存在层次结构(每位主管包含多天测量), 我们使用Mplus 7.0, 采用多层次路径分析模型检验研究假设。该方法能够从整体上验证本研究提出的假设模型, 因为其可以同时包含多个回归方程进行检验, 这样能够同时处理多个自变量与多个因变量之间的关系。根据Hofmann, Griffin和Gavin (2000)、Enders和Tofighi (2007)的意见, 所有层次1的预测变量均采用组均值中心化(group- mean centering), 这种中心化策略能够排除预测变量个体间差异的影响, 因此保证分析结果反映的完全是个体内差异的关系; 所有层次2的变量均采用总均值中心化(grand-mean centering)。最后, 本文使用Preacher, Zyphur和Zhang (2010)推荐的parametric bootstrap程序(20000次Monte Carlo复制), 估计效应值的95%水平下的偏差矫正置信区间以检验中介效应。

3 结果分析

3.1 描述性统计分析

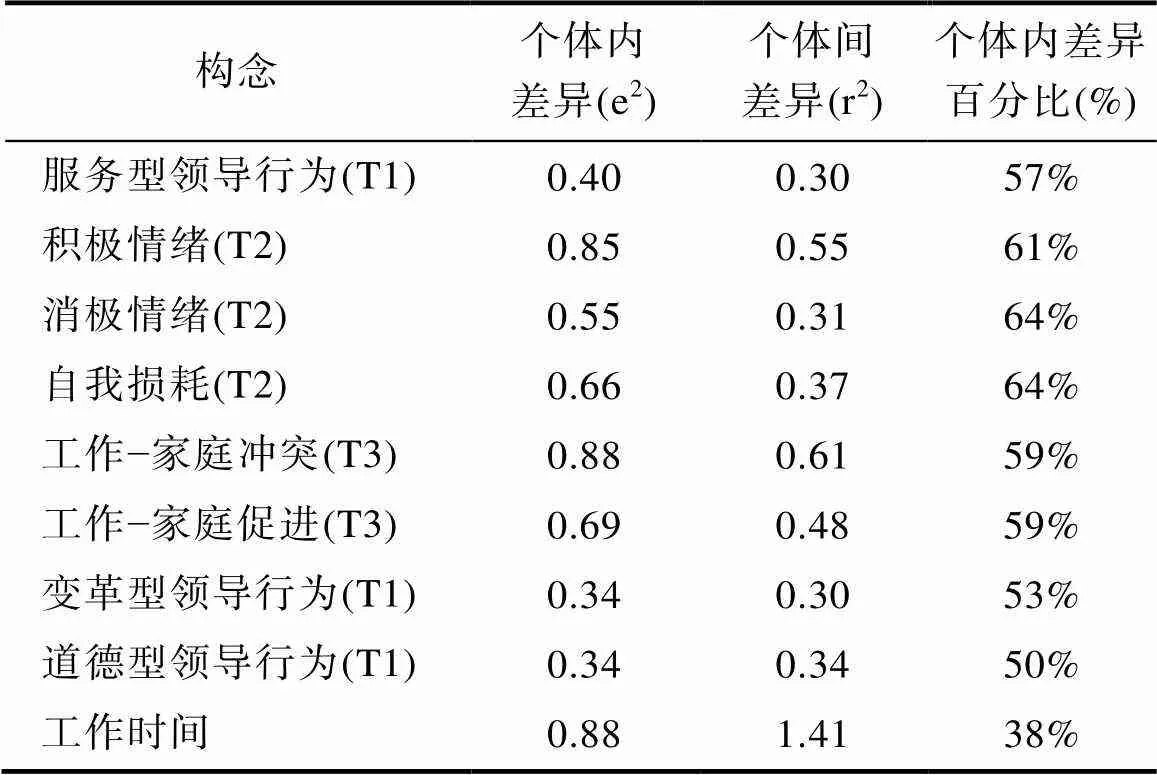

表2列出了每个Level 1构念在个体内水平进行测量时的差异比例, 本研究中Level 1测量的构念显示出在每日水平具有一定差异, 其个体内差异百分比在38%~64%之间。

由表3可知, 服务型领导行为与积极情绪(= 0.15,< 0.01)、自我损耗(= 0.29,< 0.01)呈显著正相关; 积极情绪与工作−家庭冲突(= −0.13,< 0.01)呈显著负相关, 与工作−家庭促进(= 0.18,< 0.01)呈显著正相关; 自我损耗与工作−家庭冲突(= 0.18,< 0.01)呈显著正相关, 但与工作−家庭促进(= −0.03,)负相关不显著; 组织支持与服务型领导行为(= 0.47,< 0.01)、积极情绪(= 0.24,< 0.01)呈显著正相关, 与自我损耗(= −0.32,< 0.01)呈显著负相关。

表1 验证性因素分析结果

注:= 380。SL = 服务型领导行为; PA = 积极情绪; ED = 自我损耗; WFC = 工作−家庭冲突; WFF = 工作−家庭促进; OS = 组织支持。“+”表示两个因素合并为一个因素。所有的Δχ在< 0.001显著。

表2 每日测量构念的个体内差异百分比

注:个体内差异百分比= e/(e+ r)。T1表示在时间点1的问卷测量, T2表示在时间点2的问卷测量, T3表示在时间点3的问卷测量。

3.2 假设检验

H1检验结果。如图2显示, 服务型领导行为正向预测积极情绪(= 0.10,< 0.05), 而积极情绪与工作−家庭冲突呈显著负向关系(= −0.14,< 0.05), 与工作−家庭促进呈显著正相关(= 0.16,< 0.05)。进一步采用Preacher等(2010)推荐的parametric bootstrap程序(Monte Carlo复制= 20000次)来检验中介效应, 结果显示, 服务型领导行为通过积极情绪影响工作−家庭冲突、工作−家庭促进的间接效应值分别为−0.014、0.016, 95%的置信区间分别为[−0.034, −0.0006]、[0.001, 0.038], 均不包括0; 综上, H1a和H1b都得到支持。

表3 研究变量间的相关及描述性统计

注:= 380,= 76。Level 1 变量的相关代表变量在个体内水平的相关, Level 2变量的相关代表变量在个体间水平的相关。< 0.05,< 0.01。

图2 模型路径系数

注:出于简洁清晰的原因,本研究只呈现了全模型的主要路径系数(非标准化解),控制变量(变革型领导行为、道德型领导行为、消极情绪、工作时间)到因变量的路径系数显著的有:工作时间与工作−家庭冲突(= 0.28)。< 0.05,< 0.001。图中虚线表示路径系数不显著,实线表示路径系数显著。

H2检验结果。从图2可知, 服务型领导行为正向预测自我损耗(= 0.16,< 0.05), 而自我损耗与工作−家庭冲突呈显著正向关系(= 0.15,< 0.05), 但与工作−家庭促进 (= −0.05,)负向关系不显著。同样采用parametric bootstrap程序(Monte Carlo复制=20000次)来检验中介效应, 结果显示, 服务型领导行为通过自我损耗影响工作−家庭冲突的间接效应值为0.024, 95%的置信区间分别为[0.0004, 0.059], 不包括0; 但服务型领导行为通过自我损耗影响工作−家庭促进的间接效应值为[−0.008], 95%的置信区间为[−0.031, 0.009], 包括0。因此, H2a得到支持, H2b未获得支持。

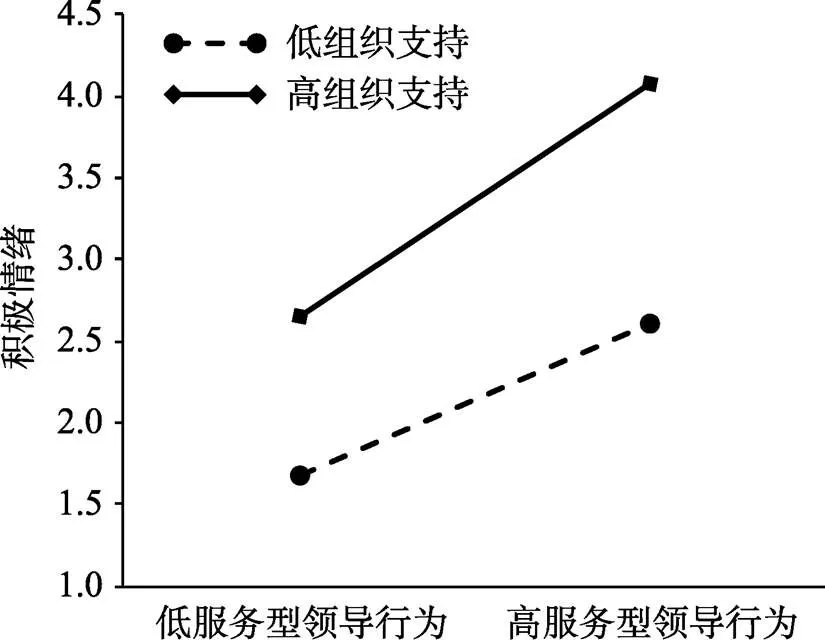

H3a检验结果。如图2显示, 本研究发现, 组织支持显著调节了服务型领导行为与积极情绪之间的关系(交互项系数= 0.06,< 0.05), 如交互作用图3所示, 与低组织支持的个体相比, 高组织支持的个体的上述正向关系更强。简单斜率检验显示, 当个体的组织支持高时, 服务型领导行为对积极情绪的影响更强(= 0.17,= 2.53,< 0.05), 当个体的组织支持低时, 服务型领导行为对积极情绪的影响更弱(= 0.07,= 0.63,)。因此, H3a得到支持。

图3 组织支持对服务型领导行为与积极情绪关系的调节效果

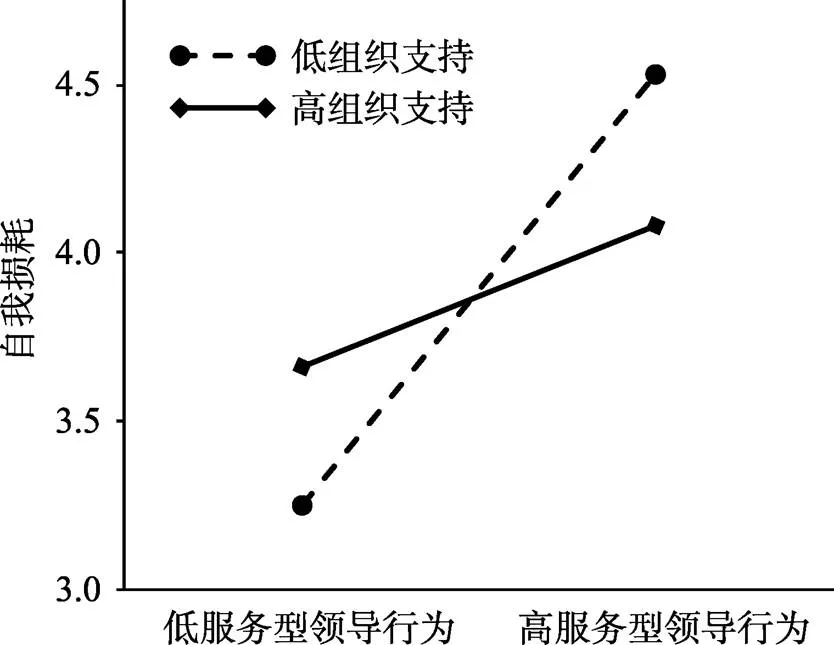

H3b检验结果。如图2所示, 本研究发现, 组织支持显著调节了服务型领导行为与自我损耗之间的关系(交互项系数= −0.17,< 0.001), 如交互作用图4所示, 与低组织支持的个体相比, 高组织支持的个体的上述正向关系更弱。简单斜率检验显示, 当个体的组织支持高时, 服务型领导行为对自我损耗的影响更弱(= 0.14,= 0.61,), 当个体的组织支持低时, 服务型领导行为对自我损耗的影响更强(= 0.27,= 4.32,< 0.001)。因此, H3b得到支持。

图4 组织支持对服务型领导行为与自我损耗关系的调节效果

3.3 补充分析

在上述段落, 本研究主要汇报了带有控制变量的分析结果。依据Bernerth和Aguinis (2016)的建议, 为了增加研究中控制变量使用的透明性(transparency of control variable usage), 本研究在不加入任何控制变量的情况下对数据进行了重新分析。结果显示, 服务型领导行为通过积极情绪负向影响工作−家庭冲突(间接效应值为−0.011, CI= [−0.031, −0.0004])、正向影响工作−家庭促进(间接效应值为0.014, CI= [0.001, 0.032]), 服务型领导行为通过自我损耗正向影响工作−家庭冲突(间接效应值为0.021, CI= [0.0007, 0.049])、但并未显著负向影响工作−家庭促进(间接效应值为−0.006, CI= [−0.030, 0.014]), 组织支持正向调节服务型领导行为与积极情绪间的关系(交互项系数= 0.06,< 0.05)、负向调节服务型领导行为与自我损耗间的关系(交互项系数= −0.18,< 0.001), 这表明控制变量对本研究结果的干扰不明显。

4 讨论

鉴于以往研究主要关注服务型领导行为对下属的影响机制, 而忽略了对领导者自己的影响(陈佩等, 2016; van Dierendonck, 2011), 本研究根据W-HR模型, 考察服务型领导行为如何通过资源产生机制(积极情绪)和资源消耗机制(自我损耗)影响领导者的工作−家庭关系, 以及情境特征(组织支持)对不同中介机制的调节作用。采用经验抽样法揭示, 服务型领导行为不仅可以通过资源产生功能提升领导者的积极情绪, 还可以通过资源消耗功能加重领导者的资源损耗, 从而对工作−家庭关系产生双刃剑效应。此外, 服务型领导行为与积极情绪、自我损耗之间的关系受到组织支持的调节。

4.1 理论意义

首先, 本研究采取领导者视角, 同时考察服务型领导行为对领导者自己的积极与消极影响, 有助于人们更加全面地认识服务型领导行为的“双刃剑”效应, 推进了服务型领导行为的后果研究。虽然之前研究从行为接受者视角探讨了服务型领导行为对下属工作−家庭关系的作用(Zhang et al., 2012), 但这些研究忽略了服务型领导行为对领导者工作−家庭关系的影响。考虑到服务型领导行为对于组织的重要价值, 考察服务型领导行为如何影响他们自己的工作体验是至关重要的, 因为服务型领导行为的收益与代价直接关系到服务行为的可持续性。为弥补这一不足, 本研究同时考察服务型领导行为的积极和消极结果。结果揭示, 服务型领导行为既会给领导者带来积极结果(提高积极情绪), 也会给领导者带来消极结果(增加资源损耗), 这支持了本研究提出的服务型领导行为具有“双刃剑”效应的理论观点。

其次, 本研究通过进一步揭示服务型领导行为如何对领导者的工作−家庭关系产生双刃剑效应, 推进对服务型领导行为影响工作−家庭关系的作用机制的认识。本研究发现, 服务型领导行为一方面会经由积极情绪的资源产生机制对工作−家庭关系产生积极影响, 另一方面, 会经由自我损耗的资源消耗机制对工作−家庭关系产生消极作用。上述结果与以往一些相关研究的结果相一致。例如, Lanaj等(2016)发现, 每日展现变革型领导行为能够促进领导者的积极情绪、减少消极情绪; 然而, 该研究却并未考察领导行为的资源损耗机制。此外, Lin等(2016)发现, 一些积极的领导行为(如道德型领导行为)会消耗领导者的心理资源, 产生资源损耗。遗憾的是, 上述研究从单一视角考察了领导行为对领导者资源的影响, 尚未从整合视角同时考察资源产生与损耗这两种机制。本研究引入W-HR模型, 将资源产生与损耗这两种机制同时纳入理论框架, 在控制变革型领导和道德型领导行为的基础上, 解释了服务型领导行为既具有资源产生功能, 又存在资源损耗的一面。这不仅全面地阐释了服务型领导者的资源变化过程, 而且是首次将W-HR模型与服务型领导理论相整合来揭示工作−家庭关系的动态形成机制。

第三, 本研究揭示了服务型领导行为产生代价或收益的权变条件, 即组织支持的调节作用。将情境变量整合进个体内分析框架已成为当前管理学研究的一个重要趋势(Qin et al., in press)。鉴于此, 本研究还考察了组织支持如何调节服务型领导者的收益与代价。结果发现, 在高组织支持下, 服务型领导行为会增强其积极效应(提高积极情绪)的作用; 在低组织支持下, 服务型领导行为会增强其消极效应(增加资源损耗)的作用。这说明组织支持能够强化服务型领导的收益, 降低其潜在的损失或代价。以往研究也普遍支持组织支持的资源补给功能。例如, 元分析发现, 组织支持知觉可以满足个体的社会情感需求、增加帮助预期和自我效能, 这些重要资源能提高积极情绪、工作满意度、基于组织的自尊和工作−家庭平衡, 降低工作压力、情绪枯竭和工作−家庭冲突(Kurtessis et al., 2017; Rhoades & Eisenberger, 2002)。此外, 组织支持的积极调节效应也得到广泛支持(Rhoades & Eisenberger, 2002; ten Brummelhuis, & Bakker, 2012)。可见, 本研究的发现与以往观点较为一致。

第四, 本研究既是对W-HR模型的应用, 也是对该模型的一种实证检验和推进。具体而言, 本研究发现工作领域体验的资源增益能够较稳定地预测工作−家庭冲突和工作−家庭促进, 而工作领域体验的资源损失仅能预测工作−家庭冲突, 但未显著预测工作−家庭促进。这说明工作−家庭冲突和工作−家庭促进两者具有一定的区分性(Powell & Greenhaus, 2006)。正因如此, 本研究推测导致上述结果的主要原因可能是, 工作领域中的资源对工作−家庭冲突与工作−家庭促进的影响可能存在差异。虽然工作中的资源损耗会增加个体履行家庭角色的压力, 激发工作−家庭冲突, 但未必一定会影响到工作−家庭促进, 是因为工作−家庭促进除了受到工作中的资源损耗影响外, 可能还受到其他影响强度更大的资源的作用, 例如配偶情感支持(如, Lin et al., 2017)。新近的一项元分析对此提供了支持。Lapierre等(2018)发现, 与工作领域的资源相比, 来自家庭领域的资源(如, 家庭社会支持)对工作−家庭促进的影响更大, 而且, 与情境引发的资源消耗相比, 情境导致的资源产生对工作−家庭促进的作用更强。同时也说明W-HR模型有必要具体区分工作−家庭关系的类型。

以往研究表明, 领导行为(包括服务型领导行为)和工作−家庭关系都具有内在动态特点, 会每日产生波动(Ilies et al., 2017; Lanaj et al., 2016; Lin et al., 2016), 特别是, 这种每日动态变化的服务型领导行为会超越对下属的影响, 对领导者的工作−家庭关系产生重要作用。然而, 以往研究忽略了对此问题的探讨。为弥补这一不足, 本研究采取了经验取样法, 探究了每日W-HR的变化及其在每日服务型领导行为与每日工作−家庭关系体验中的作用。通过这项举动, 本研究回应了ten Brummelhuis和Bakker (2012)的号召, 加强了我们对W-HR模型的内在动态特性的认识。

4.2 实践意义

服务型领导行为被视为一种有利于组织各利益相关者长期福祉的积极领导行为, 对组织发展和创新具有十分重要的价值。正因如此, 以往研究大力呼吁采用服务型领导行为来管理员工。但本研究表明, 服务型领导行为具有双刃剑效应。主管从事服务型领导行为既会给主管自己带来收益, 同时也会使他们为此付出代价。因此, 在实践中, 管理者如何通过设计和实施一些政策和措施来激发主管持续展现出服务型领导行为, 就要既能使主管体验到工作−家庭促进, 又能降低其工作−家庭冲突。本研究结果对管理者具有以下几方面的启发。第一, 组织可以通过设计和实施一些政策来帮助主管平衡他们的工作与家庭生活, 例如, 实施能够使主管灵活管理他们的工作日程的举措, 提高主管对自己工作时间的控制(Williams, Berdahl, & Vandello, 2016), 这可以进一步提高主管对组织支持的知觉, 从而有助于减少主管从事服务型领导行为的消极结果, 增加主管从事服务型领导行为的积极体验。第二, 组织可以实施主管培训项目, 通过向主管清楚说明从事服务领导行为给个人带来的收益(如提高积极情绪), 这可以激励更多的主管表现服务领导行为(Lanaj et al., 2016)。鉴于从事服务型领导行为具有一定的负面效果, 组织需要采取一些措施来降低服务型领导的资源损耗情况。例如, 组织可以通过把服务领导行为纳入绩效评价范围, 并给予经济奖励, 帮助主管从践行服务领导行为中获得资源补充。与此同时, 组织可以在工作期间利用各种机会, 对主管从事服务型领导行为给予认可、表扬等精神上的奖励, 使主管感受到从事服务型领导行为能够得到组织的支持, 从而感受到价值感和意义(Rhoades & Eisenberger, 2002), 这可以迅速补充主管的心理资源(Lanaj et al., 2016), 由此减少或避免主管的资源损耗, 缓解服务型领导行为给他们自己带来的不利。

4.3 研究不足与展望

本研究还存在一些不足。第一, 虽然本研究根据以往工作−家庭文献, 选取工作−家庭冲突和工作−家庭促进作为服务型领导行为影响家庭领域的结果变量, 未来研究可以在本研究基础上, 通过考虑家庭生活中的态度和行为指标来进一步扩展反映家庭生活的结果变量, 例如, 提供配偶情感支持、家庭生活满意度等(Ilies et al., 2017; Lin et al., 2017)。第二, 虽然本研究采取日记法, 并在不同时间点让主管评价自己的服务型领导行为、以及直接上司评价主管的道德型领导和变革型领导行为, 但这种方法仍然依赖自我报告, 故不能完全排除共同方法偏差的干扰, 建议未来研究可以尝试主管评价自己的道德型领导和变革型领导行为、直接上司评价主管的服务型领导行为等测量方法, 并同时考虑日记法与实验法相结合的研究设计(段锦云, 陈文平, 2012), 以更好地验证服务领导行为与工作−家庭的关系。最后, 本研究虽然检验了组织支持这一情境资源条件对服务型领导行为与工作−家庭关系间的调节效应, 但也可能存在其他调节机制。例如, 以往研究发现, 参与决策等情境资源可能会对工作家庭间的溢出效应产生权变影响(ten Brummelhuis & Bakker, 2012), 主动性人格等个人资源也能够预测个体的工作特征及其相关的资源变化过程(Li, Fay, Frese, Harms, & Gao, 2014)。因此, 本研究鼓励未来研究考察参与决策或主动性人格等情境、个人资源如何调节服务型领导行为的溢出效应。此外, 未来研究还可以探讨其他一些具有服务特征的领导行为(如变革型领导或责任型领导)的收益和代价(杜玲毓, 孙建敏, 尹奎, 彭坚, 2017; 邢璐, 林钰莹, 何欣露, 彭坚, 2017)。

Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006).(2nded.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Bernerth, J. B., & Aguinis, H. (2016). A critical review and best-practice recommendations for control variable usage.(1), 229–283.

Bono, J. E., Glomb, T. M., Shen, W., Kim, E., & Koch, A. J. (2013). Building positive resources: Effects of positive events and positive reflection on work stress and health.(6), 1601–1627.

Chen, P., Yang, F., & Shi, W. (2016). Servant leadership: Concept, measurements, influencing factors, and consequences.(1), 143–157.

[陈佩, 杨付, 石伟. (2016). 公仆型领导: 概念、测量、影响因素与实施效果.(1), 143–157.]

Du, L. Y., Sun, J. M., Yin, K., & Peng, J. (2017). What makes leaders engage in transformational leadership behavior: A literature review of the antecedents of transformational leadership., (11), 87–97.

[杜玲毓, 孙健敏, 尹奎, 彭坚. (2017). 变革型领导从何而来?变革型领导的形成机理., (11), 87–97.]

Duan, J. Y., & Chen, W. P. (2012). Ambulatory-assessment based sampling method: Experience sampling method.(7), 1110–1120.

[段锦云, 陈文平. (2012). 基于动态评估的取样法: 经验取样法.(7), 1110–1120.]

Duan, J. Y., Zeng, K., & Yan, H. (2017). Dual mechanism of servant leadership affecting employee voice behavior.(3), 210–219.

[段锦云, 曾恺, 阎寒. (2017). 服务型领导影响员工建言的双重机制研究.(3), 210–220.]

Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., & Sowa, D. (1986). Perceived organizational support.(3), 500–507.

Enders, C. K., & Tofighi, D. (2007). Centering predictor variables in cross-sectional multilevel models: A new look at an old issue.(2), 121–138.

Fredrickson, B. L., & Branigan, C. (2005). Positive emotions broaden the scope of attention and thought-action repertoires.(3), 313–332.

Greenhaus, J. H., & Beutell, N. J. (1985). Sources of conflict between work and family roles.(1), 76–88.

Greenhaus, J. H., & Powell, G. N. (2006). When work and family are allies: A theory of work-family enrichment.(1), 72–92.

Greenleaf, R. K. (1977).. New York: Paulist Press.

Guo, X. Y., & Wang Z. H. (2007). Concept, function and meaning of positive emotion.(5), 810–815.

[郭小艳, 王振宏. (2007). 积极情绪的概念、功能与意义.(5), 810–815.]

Hagger, M. S., Wood, C., Stiff, C., & Chatzisarantis, N. L. D. (2010). Ego depletion and the strength model of self- control: A meta-analysis.(4), 495–525.

Halbesleben, J. R. B., Neveu, J. P., & Paustianunderdahl, S. C. (2014). Getting to the “COR”: Understanding the role of resources in conservation of resources theory.(5), 1334–1364.

Hobfoll, S. E., Freedy, J., Lane, C., & Geller, P. (1990). Conservation of social resources: Social support resource theory.(4), 465–478.

Hofmann, S. A., Griffin, M. A., & Gavin, M. B. (2000). The application of hierarchical linear modeling to organizational research. In K. Klein, & S. Kozlowski (Eds.),(pp. 75–170). San Francisco: Jossey-Bass.

Hu, J., & Liden, R. C. (2011). Antecedents of team potency and team effectiveness: An examination of goal and process clarity and servant leadership.(4), 851–862.

Hunter, E. M., Neubert, M. J., Perry, S. J., Witt, L. A., Penney, L. M., & Weinberger, E. (2013). Servant leaders inspire servant followers: Antecedents and outcomes for employees and the organization.(2), 316–331.

Ilies, R., Liu, X. Y., Liu, Y. K., & Zheng, X. M. (2017). Why do employees have better family lives when they are highly engaged at work?(6), 956–970.

Johnson, M. D., Derue, D. S., & Ilgen, D. R. (2007). When can employees have a family life? The effects of daily workload and affect on work-family conflict and social behaviors at home.(5), 1368–1379.

Koopman, J., Lanaj, K., & Scott, B. A. (2016). Integrating the bright and dark sides of OCB: A daily investigation of the benefits and costs of helping others.(2), 414–435.

Kurtessis, J. N., Eisenberger, R., Ford, M. T., Buffardi, L. C., Stewart, K. A., & Adis, C. S. (2017). Perceived organizational support: A meta-analytic evaluation of organizational support theory.(6), 1854–1884.

Lanaj, K., Johnson, R. E., & Lee, S. M. (2016). Benefits of transformational behaviors for leaders: A daily investigation of leader behaviors and need fulfillment.(2), 237–251.

Lanaj, K., Johnson, R. E., & Wang, M. (2016). When lending a hand depletes the will: The daily costs and benefits of helping.(8), 1097–1110.

Lapierre, L. M., Li, Y. H., Kwan, H. K., Greenhaus, J. H., Direnzo, M. S., & Shao, P. (2018). A meta-analysis of the antecedents of work-family enrichment.(4), 385–401.

Li, W. D., Fay, D., Frese, M., Harms, P. D., & Gao, X. Y. (2014). Reciprocal relationship between proactive personality and work characteristics: A latent change score approach.(5), 948–965.

Liden, R. C., Wayne, S. J., Meuser, J. D., Hu, J., Wu, J. F., & Liao, C. W. (2015). Servant leadership: Validation of a short form of the SL-28.(2), 254–269.

Lin, K. J., Ilies, R., Pluut, H., & Pan, S. Y. (2017). You are a helpful co-worker, but do you support your spouse? A resource-based work-family model of helping and support provision.(1), 45–58.

Lin, S. J., Ma, J., & Johnson, R. E. (2016). When ethical leader behavior breaks bad: How ethical leader behavior can turn abusive via ego depletion and moral licensing.(6), 815–830.

Lynch, P. D., Eisenberger, R., & Armeli, S. (1999). Perceived organizational support: Inferior versus superior performance by wary employees.(4), 467–483.

Ma, H. Y., Shen, C. G., Yang, J., Tang, H. Y., & Xie, J. L. (2014). Boundary flexibility and work-family conflict and enrichment: From person-environment fit perspective.(4), 540–551.

[马红宇, 申传刚, 杨璟, 唐汉瑛, 谢菊兰. (2014). 边界弹性与工作−家庭冲突、增益的关系: 基于人−环境匹配的视角.(4), 540–551.]

Podsakoff, P. M., Mackenzie, S. B., Moorman, R. H., & Fetter, R. (1990). Transformational leader behaviors and their effects on followers’ trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors.(2), 107–142.

Powell, G. N., & Greenhaus, J. H. (2006). Is the opposite of positive negative? Untangling the complex relationship between work-family enrichment and conflict.(7), 650–659.

Preacher, K. J., Zyphur, M. J., & Zhang, Z. (2010). A general multilevel SEM framework for assessing multilevel mediation.(3), 209–233.

Qin, X., Huang, M., Johnson, R., Hu, Q., & Ju, D. (in press). The short-lived benefits of abusive supervisory behavior for actors: An investigation of recovery and work engagement.. Doi: 10.5465/amj.2016.1325

Rhoades, L., & Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: A review of the literature.(4), 698–714.

Sui, Y., Wang, H., Yue, Y. N., & Luthans, F. (2012). The effect of transformational leadership on follower performance and satisfaction: The mediating role of psychological capital and the moderating role of procedural justice.(9), 1217−1230.

[隋杨, 王辉, 岳旖旎, Luthans, F. (2012). 变革型领导对员工绩效和满意度的影响: 心理资本的中介作用及程序公平的调节作用.(9), 1217–1230.]

Tang, G., Kwan, H. K., Zhang, D., & Zhu, Z. (2016). Work-family effects of servant leadership: The roles of emotional exhaustion and personal learning.(2), 285–297.

ten Brummelhuis, L. L., & Bakker, A. B. (2012). A resource perspective on the work-home interface: The work-home resources model.(7), 545–556.

van Dierendonck, D. (2011). Servant leadership: A review and synthesis.(4), 1228–1261.

Wang, M., Kwan, H. K., & Zhou, A. (2016). Effects of servant leadership on work-family balance in China.(4), 387–407.

Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales.(6), 1063–1070.

Watson, D., Wiese, D., Vaidya, J., & Tellegen, A. (1999). The two general activation systems of affect: Structural findings, evolutionary considerations, and psychobiological evidence.(5), 820–838.

Wayne, J. H., Musisca, N., & Fleeson, W. (2004). Considering the role of personality in the work-family experience: Relationships of the big five to work-family conflict and facilitation.(1), 108– 130.

Weinstein, N., & Ryan, R. M. (2010). When helping helps: Autonomous motivation for prosocial behavior and its influence on well-being for the helper and recipient.(2), 222–244.

Williams, J. C., Berdahl, J. L., & Vandello, J. A. (2016). Beyond work-life “integration”.(1), 515–539.

Xing, L., Lin, Y. Y., He, X. L., & Peng, J. (2017). Cognition-driven or emotion-dirven: A two path-way model linking responsible leadership to employee green behavior., (1), 31–40.

[邢璐, 林钰莹, 何欣露, 彭坚. (2017). 理性与感性的较量: 责任型领导影响下属绿色行为的双路径探讨., (1), 31–40.]

Zhang, H., Kwan, H. K., Everett, A. M., & Jian, Z. (2012). Servant leadership, organizational identification, and work-to-family enrichment: The moderating role of work climate for sharing family concerns.(5), 747–767.

Benefits and costs of servant leadership behavior: A work-home resource model perspective

KANG Yongjun; PENG Jian

(School of Entrepreneurship Education, Guangdong University of Finance and Economics, Guangzhou 510320, China) (School of Management, Guangzhou University, Guangzhou 510006, China)

Servant leadership refers to a set of behaviors that serve the needs and interests of others that enhance the long-term well-being of subordinates and the stakeholders associated. Many studies have demonstrated that servant leadership has a positive impact on its recipients such as subordinates, teams, and organizations. However, few studies have explored the impact of servant leadership behavior on actors (leaders). This study draws from the work-home resources model, and adopts the actor perspective to identify the benefits and costs of engaging in servant leadership behavior. Specifically, we infer that, on one hand, servant leadership could contribute to resource generation (i.e., positive emotion) and then improve work-family interface; on the other hand, servant leadership may also lead to resource depletion (ego depletion) and therefore have negative effect on work-family interface. However, as a kind of situational resource, organizational support could enhance the resource generation process and buffer the resource depletion process of servant leadership.

To test the proposed theoretical model, we surveyed 76 supervisors and their managers in Chinese enterprises using experience sampling surveys. Approximately one week before the start of the daily surveys, we sent a questionnaire containing the measures of our between-level constructs (e.g., organizational support) to participants. During the daily survey, participants were sent three surveys each day while they were at work for 5 workdays. At time 1 (11:00 a.m.), supervisors completed measures of servant leadership behavior, and then managers completed the measures of transformational leadership behavior and ethical leadership behavior of each of their subordinates (supervisors). At time 2 (4:00 p.m.), supervisors completed the measures of negative/positive emotion and ego depletion. At time 3 (7:00~9:00 p.m.), supervisors completed the measures of work-home interface (work-home conflict, work-home facilitation).

The results from the multilevel linear model analysis showed that: (1) engaging in servant leadership behavior is not only positively related to positive emotion, but also positively related to perceptions of ego depletion during the day; (2) positive affect and ego depletion, in turn, mediate the effects of servant leadership behavior on daily work-home interface; and (3) organizational support influences the strength of the daily relationships between servant leadership behavior and its positive (positive emotion) and negative outcomes (ego depletion), that is, high organizational support strengthens the positive association between servant leadership behavior and positive emotion whereas low organizational support increases the detrimental effects of servant leadership behavior on ego depletion.

Our findings contribute to literature in several ways. First, through taking an actor-perspective, we have investigated both positive and negative effects of servant leadership behavior, which can help us understand the double-edged sword effects of servant leadership behavior more comprehensively. Second, by revealing the mediating role of positive emotion and ego depletion and the moderating role of organizational support, this study has helped increase our understanding of the underlying mechanism and boundary conditions of the relationship between servant leadership behavior and work-home interface. Finally, based on the work-home resources model, this study has clarified the dynamic process characterizing servant leadership behavior to work-home interface by using within-level research design, which should eventually enrich the application of work-home resources model in leadership literature.

servant leadership behavior; work-home conflict; work-home facilitation; organizational support; work-home resources model

10.3724/SP.J.1041.2019.00227

2018-01-22

* 广东省哲学社会科学“十三五”规划2017年度学科共建项目(GD17XGL18)资助。

彭坚, E-mail: pengjiannut@163.com

B849: C91