生态话语多维度多层面分析模式建构

孙永春

(济南大学 外国语学院,山东 济南 250022; 北京外国语大学 德语系,北京 100089 )

环境污染加剧,使人类生态意识不断加强,生态学视角被广泛运用于探讨人类各项活动。人类生态学、经济生态学、城市生态学等交叉学科先后出现(黄国文,2016a:8),此背景下人文社科研究亦发生了“生态转向”(Stibbe,2010:407),出现了生态美学、生态文学、生态翻译学及生态语言学等新兴学科(黄国文,2016a:8)。国外生态语言学研究已经初具规模(何伟、张瑞杰,2017:56),研究者主要以批评话语分析为研究方法(Alexander & Stibbe,2014:104-110)对各种生态危机,如气候变化、环境污染、物种丧失进行研究(黄国文,2017:880)。国内生态语言学研究起步较晚,虽然近几年发展迅猛,但研究尚未形成气候,研究不够全面,研究方法和手段比较单一(李美霞、沈维,2017:13-14),整体上处于起步阶段(赵蕊华、黄国文,2017:18),系统性、理论性与研究路径有待于进一步加强与完善。鉴于此,本文在理清国内外生态语言学研究方法、流派及追溯中国传统生态思想基础上,借鉴德国语言学家Spitzmüller & Warnke(2011)多层面话语分析方法力图建构一个多维度多层面生态话语分析模式,为蓬勃发展的生态语言学与生态话语分析贡献一份力量。

1.0 生态语言学研究概述

生态话语分析属于生态语言学研究范畴(黄国文、赵蕊华,2017:586),洪堡特、萨丕尔、沃尔夫、乔姆斯基等著名语言学家虽在其著作中对语言生态环境问题有所涉及,但当时还未被称为生态语言学研究。20世纪50年代,英国学者崔姆在讨论语言变异时就使用了“语言的生态学(linguistic ecology)”这一术语,1964年沃格林等人也使用了“语言生态学”术语(黄国文,2016a:10;张丹,2017:123)。美国斯坦福大学教授豪根(Einar Haugen)和系统功能语言学家韩礼德(Michael Halliday)的研究与论述使生态语言学理念广为接受并得到了迅速发展。

1.1 国外生态语言学研究模式

国外生态语言学研究的著名学者有豪根、韩礼德、菲儿(Fill)、斯提布(Stibbe)等人。但整体来说可以分为两个研究模式:豪根模式与韩礼德模式。

豪根模式亦被理解为“语言的生态学”(linguistic ecology)(黄国文,2016a:9),将“语言生态”作为一种隐喻来对待,更加关注语言本体问题。此模式研究“任何特定的语言与其环境的相互作用”(埃尔文·菲儿,2004:5),语言的生态环境被理解为“使用该语言作为某一种语码的社会”(李美霞、沈维,2017:9),关注点在于语言的多样性、语言接触以及濒危语言的调查、记录及拯救等(埃尔文·菲儿,2004:6; 黄国文,2016b:11)。米尔豪斯勒是90年代以来仍采用豪根模式进行语言生态环境实证研究的不多学者之一。其将语言多样性与生物多样性问题联系起来,研究发现有关新环境的话语可以对该环境产生影响(埃尔文·菲儿,2004:10)。而Steffensen & Fill在2014年发表的文章则是豪根模式下理论建构代表,他们提出了将语言与自然视为统一融合整体的“自然化的语言观”(Steffensen & Fill,2014:6-25)。

韩礼德模式作为“批评生态语言学”(critical ecolinguistics)(李美霞、沈维,2017:10)亦被理解为“环境语言学”(environmental linguistics)(黄国文,2016b:11),此种模式将语言当作社会乃至整个生态系统的一个组成部分,研究语言在整个生态系统中的作用(黄国文、赵蕊华,2017:586)。其一方面对语言系统内部各种生态因素和非生态因素进行分析,并对非生态因素进行批评(黄国文,2016a:10);另一方面通过语篇生态分析,对不利于生态环境的破坏性话语进行批评(Stibbe,2015:24)。亚历山大和斯提布进一步扩大了生态语言学的研究范围。他们认为生态语言学不仅仅是研究与生态话语有关的问题,首先要研究的是人与人,人与自然中的其他物种和一切环境的相互影响和关系(黄国文,2016b:13)。Bang & Trampe则是在韩礼德模式下进行理论建构的代表之一,他们在考虑Kuhn学术矩阵中的模式概念(model concepts)、符号概括(symbolic generalizations)、共享价值观(shared values)及问题解决实例(exemplars for problem-solving)基础上提出了综合生态学路径(integrative approach)(Bang & Trampe,2014:89)。

这两种研究模式虽有区分,但亦相互补充相互促进。一些学者研究也体现出两种模式的融合。如奥地利语言学家菲儿早期更多受豪根模式影响,研究语言的多样性问题,20世纪90年代起则注重研究语言对环境的影响,并就语言的人类中心主义问题进行了深入的探讨(黄国文、陈旸,2016a:20-21)。

1.2 国内生态语言学研究路径

国内学者在对国外研究成果进行引进与述评同时,亦利用自己学科特点并结合中国学术传统对生态语言学与生态话语分析进行了理论与方法的建构。

李国正是国内较早进行生态语言学研究的学者,其研究源自德国比勒菲尔德学派(何伟、魏榕,2017c:146),将语言环境分为外生态环境(包括自然系统、社会系统、文化系统以及人群系统)和内生态环境(任何特定的语言单位和其它语言单位的关系)(李国正,1991:48)。冯广艺属于豪根模式,认为生态语言学研究核心问题是“语言与环境之间的相互关系”(冯广艺,2013:12),其对语言生态与语言国策、语言态度、语言运用及生态文明建设的关系进行了详细的论述。黄国文生态话语分析受韩礼德“整体的、系统的、选择的和进化的”(黄国文、赵蕊华,2017:589)生态思想及Stoermer的“人类世”概念(黄国文、肖家燕,2017:14)影响,注重生态话语分析本土化建构。其提出了用于指导生态话语和行为分析的“以人为本”的一个基本假定和“良知原则、亲近原则及制约原则”的三条原则(黄国文,2017:880)。黄国文的“思,以生态语言学为本;行,以生态语言学为道”(think and act ecolinguistically)(黄国文,2016a:9-11;黄国文、陈旸,2016b:55-61)的生态语言学研究口号包含了对“和谐话语”与“社会责任”的社会伦理和“生态化取向”与“生态人”的思考(周文娟,2017:25-26)及对生态话语研究本土化的践行。其在借鉴Stibbe生态话语分类方法基础上,提出的中国语境下“和谐话语分析”(harmonious discourse analysis)(黄国文,2016b:10-14)方法,是生态话语分析本土化的重要创造。何伟、张瑞杰等生态话语分析方法亦受韩礼德系统功能语言学影响,其建构的生态话语分析模式(何伟、张瑞杰,2017:56-64)以对人和场所(place)互动关系探讨为出发点,依托系统功能语言学中语言三大元功能为理论框架,通过对及物过程中参与角色细化、及物性过程表达的浅层意义与深层意义的划分,对语气、情态与评价系统的生态解读与标注以及对主位结构和信息结构中生态保护与破坏的界定建构了一个具有可操作性的生态话语分析模型。此外,何伟与魏榕在分析国际生态话语内涵基础上,利用系统功能语言学理论对国际生态话语研究路向进行了探索(何伟、魏榕,2017a;何伟、魏榕,2017c)。

2.0 基于中国传统生态思想的生态话语多维度分析

生态语言学是在“生态学”蓬勃发展及人文社科“生态转向”背景下产生的。Alexander & Stibbe将其定义为对“语言对人类之间,人类与其他有机体之间,人类与自然环境之间的生命可持续关系的影响研究”(Alexander & Stibbe,2014:105)。但上面研究现状梳理发现,学者提出各种研究模式与路径要么是对语言本身的生态环境给予更多关注,要么主要集中在自然生态系统,对社会生态系统,特别是人际之间、人与自我之间的生态关系关注度不够。Naess(1989:5-33)认为,作为一套个人化哲学体系的生态哲学,需要我们从传统文化经典中汲取经验并进行相应重构,以便于指导我们思考与行为。“人类的自然生态活动可以展现出人与自然的关系,并且蕴藏着人与人之间的关系”(傅博,2017:116)。这种人与自然的互动关系从文化的角度来看至少包含“人与自然环境之间的环境交互性、人与人之间的社会交互性、人与自我之间的反身交互性及人与意义赋予媒介间的想象交互性”(Bolten,2015:39-40)四种交互性。自然生态、社会生态和精神生态同属于广义的自然,它们之间是相辅相成的关系(李臻,2018:89)。而以“生”为核心问题的中国儒释道等传统哲学(蒙培元,2004:4)则含了丰富的如何处理人与自然之间、人与人之间、人与自我之间互动的生态哲学思想。为此,中国语境下生态话语分析应基于中国传统生态思想溯源关注人与自然、人与人及人与自我维度的生态阐释。

2.1 人与自然的关系——生存维度

从基本生存角度来看,人类周围环境指所有生命与非生命的自然资源等人类存在的必要条件。作为中国传统生态思想核心内容的“天人合一”理念蕴含了对自然万物保护的深刻生态态度。儒家以“万有含生论”来阐释人与自然的关系,用“旁通统贯论”来表达人对万物的看法,用“创进化言论”来表达人对众生的态度(冯沪祥,2016:60)。儒家思想中天是万物之源,是万物的创造者,而地则顺承天之生命原动力,为万物提供生命之滋养。人作为天地之间的协调者,与天地进行合作,以图宇宙万物演进,以实现人与天地和谐,天人合一的自在状态。道家生态哲学思想则出于其“万物同源”的基本哲学思考(王学军,2017:49),强调天人合一,道法自然。“道法自然”是一种深层次的生态观,是具有中国特色传统意义的顺应自然的生态思想。自然是与世界融为一体,顺应外在与内心世界的一种态度。人们在面对自然环境问题上应综合考虑人类、所有生命物质及非生命物体的和谐共处。要综合整体对待自然万物,而不应孤立的看待问题,不应认为自然就是为人类征服的,自然界只是被控制、被主宰的对象,不应将自然看作是人类活动的被动存在物,应克服“人类中心主义思想”。同时还应充分理解天人合一的深层次理念,警惕“环境中心主义”的思想,不应出现极端的环境理念,而是要实现人与自然的和谐共存。

2.2 人与他人间关系——人际/群际维度

从社会生活角度来看,人类与周围环境相互作用则指人与他者之间共存问题,这里即包括个体与个体之间关系,亦应包含群体与群体之间关系及国家、民族间共存问题。中国传统社会生态思想中“和谐”及“和而不同”理念对此问题进行了深刻的阐释。《周礼》中用“以和邦国,以谐万民”来阐释和谐对于国家、社会及人们生活稳定的重要性。儒家用“仁义礼智信”对实现和谐之法进行了深刻的阐释,强调人际、群际及国家之间相处应遵守的仁爱、忠义、礼和、睿智、诚信的和谐理念。道家思想则认为社会生活中的“人之道”应效法自然之道,效法“天之道,损有余而补不足”(《老子》),这体现了朴素的人类平等思想和道家的社会和谐观。同时老子所倡导的无为即是对自然的一种保护态度,也是处理人际关系的一条重要法则。“无为”不是消极等待无所作为,而是在人与人的和谐互动中而“无所不为”。中国传统生态哲学在强调“和”的同时亦强调“不同”,“和”不代表趋同与一致。“不同”是“和”实现其真正内涵意义的基础与前提(何伟、魏榕,2017a:21),不同事物的协同发展才能孕育新的事物,实现社会的持续发展。为此,在面对人际之间、群体之间、国家之间的关系时应克服民族中心主义、群体中心主义思想,保持民族相对主义态度,对体现群体及民族优越性的话语及行为应进行批判,对针对特定群体的污名化、偏见及根据群体特征而形成的积极及消极评价都应保持警醒态度。同时“和而不同”的观点告诉我们,人际维度生态追求的不是趋同与化一,而是不同文化、不同交际理念和谐共生及多样性,差异性与个体特色应得到充分尊重。恰恰是彼此各有长短,才可以实现互补共赢(贾文键,2007:55),不同文化群体应在相互尊重各自特色与差异基础上互动的创造一种新的和谐相处方式,创造一种新的不同于各自文化的“跨文化”状态。

2.3 人与自我间关系——主体性维度/内化维度

从生物个体内在维度来看,人的存在环境则包含其内在的思维与理念环境,涉及到生态思想、态度的内化程度。主体性维度/内化维度是处理人与自然关系,人与他人关系的基本哲学出发点。与西方哲学中强调“自我意识”、“自我权利”,强调主客体对立的主体性不同,儒家人文主义中主体性是在人与自然和谐统一的理念中发展出来的,提倡“内外合一、物我合一”(蒙培元,2004:63),重视自然生态思想与社会生态思想的内化。人之为“主体”是“人为天地立心”的主体,而不是“人为自然立法”的主体,强调通过人的实践实现自然本身内在价值(蒙培元,2004:67),而不是根据人的需求来确定自然是否有价值。道家思想中认为个体生命意义在于精神自由与超越,追求思想对有形的物质世界的超越及人的精神生活与物质生活和谐,从而达到一种“天地与我并生,而万物与我为一”(《庄子·齐物论》)的状态,从而实现所为及所思,思行一致。为此,话语的主体性维度生态分析应注重话语所展现的理念是否承认自然、他人的内在价值,而不是从需求、利益方面考虑自然、他者存在价值,是否能够展现行为主体的思行一致。

3.0 基于分析手段的生态话语多层面分析路径

生态话语是在语言学理论框架中进行的,目前生态话语分析主要借助批评话语分析路径与方法进行(黄国文、赵蕊华,2017:588)。Spitzmüller & Warnke(2011)的多层面话语分析涉及篇内、行为主体及跨篇章层面,并在每个分析层面上给出若干具体的分析手段,对生态话语的分析具有较好指导性。与一般(批评)话语分析不同,生态话语分析是要揭示话语的生态态度,并对其进行批判或维持,Stibbe的有益性话语(beneficial discourse)、破坏性话语(destructive discourse)及中性话语(ambivalent discourse)(Stibbe,2015:35)提供了较好的评价视角与分析标准。因此生态话语分析可以从以下几个层面对话语的有益性、中性及破坏性进行系统分析。

3.1 篇内层面——预设分析

预设作为文本生产者业已确立或“给定的”东西而加以采纳的主张(费尔克劳,2004:110),常常被认为是社会或群体共享的知识,因其具有隐蔽性而常常难以受到非难,为此其具有操控性,成为操控人的方法。预设分析对于分析群体的精神篇章世界(德:mentale Textwelten)及共同知识(德:gemeinsames Wissen)具有重要意义,可以揭露篇章背后隐藏的思维方式及意识形态。在生态话语分析中,预设可有效反映篇章的生态意识,反映篇章中展示的人与自然的关系、人际/群体关系,从而可以帮助对话语的有益性、破坏性及中性进行判断。如句(1)中预设了存在生态环境、气候变化及能源安全的问题,同时强调对这些问题的应对是全人类必须共同面对的,体现了对生态环境关切理念,属于人类生存维度方面的有益性话语。而句(2)中通过因果关系预设了“土耳其人对妻子不好”及土耳其群体中存在男女不平等问题,属于对其他群体的消极评价,不利于群体间和谐共处,属于人际维度破坏性话语。

(1)保护生态环境,应对气候变化,维护能源资源安全,是全球面临的共同挑战。(习近平,2014:212)

(2)Die Türken behandeln ihre Frauen schlecht, und deshalb lehnen wir sie ab. (Jäger,2006:93)(德:土耳其人对他们的妻子不好,所以我们拒绝他们。)①

3.2 行为主体层面——话语态度分析

话语态度(德:Diskurspostition)与篇章行为主体紧密联系在一起,话语态度可通过篇章中行为主体权威性等特质表现出来。Spitzmüller & Warnke(2011:172)认为篇章行为主体(德:Akteure)既包含人类主体,如个体、群体、个体网络,同时也包括非人类主体,如机构、政党、媒体等。在分析手段上布鲁马特的意识形态代理人(ideology broker)可以揭示话语如何通过权威人士指涉,强调自己意见专家性,通过语言的评价策略或删减策略等来加强自己话语立场并减弱对方话语立场。Spitzmüller & Warnke认为话语共同体(德:Diskursgemeinschaft)在一定情况下亦可以起到意识形态代理人的作用。通过对话语中不同话语共同体被指涉方式及不同话语共同体所对应的语言表达亦可以分析话语立场。在生态话语分析中,意识形态代理人可以有效解释篇章中不同群体,文本生产者的生态态度及整个话语立场。如句(3)是姚明为生态保护做的公益广告,篇章中通过名人(作为意识形态代理人)指涉加强了话语的权威性,表明了说话者的生态观点。句(4)是法国极右势力的话语,其通过话语共同体“我们这些法国人”及其“权利要求”的建构表达了一种与其它群体隔离,反对融合的立场,因而属于人际/群际维度的破坏性话语。

(3)没有买卖就没有伤害。

(4)“我们这些法国人要求我们的差别权……我们的人们有支配自己的权利……捍卫我们特性的权利。”(安德烈·塔吉耶夫,2005:7)

3.3 跨篇章层面——论题分析

论题(德:Topos)一词来源于亚里士多德的古希腊修辞学概念,但文格勒(Wengeler)用其来指“各论证模式及论证模式中所表达的思维图像(德:Denkfigur)及思维图式(德:Denkschemata)”(Wengeler,2008:218),是一种涉及到语境关联性和特殊性的论证模式(李彬,2017)。跨篇章论题分析可以获得集体思维习惯及其变化过程的陈述,从而揭露篇章背后的社会文化背景及态度倾向。在生态话语分析中,通过对人与自然,人际及人与自我关系的论证模式及思维图示的分析可以揭露话语背后的思维方式及生态态度。句(5)涉及对环境保护的态度,句子采用了“生存需求论题”,通过论证气候保护对人类基本生存重要性来表明对气候乃至环境保护的立场,属于有益性话语。句(6)涉及与其它群体相处时的态度,句子采用了“文化好处论题”,通过论证同其他文化圈的人相处可以丰富自身阅历来支持各群体的和谐相处,采取了民族相对主义的态度,因而属于有益性话语。

(5)作为普通公民,均应把保护气候当作人身的一种素质和修养,因为气候关乎每个人的切身利益甚至生死存亡。

(https://www.zybang.com/question/c586fef80ea6a1fa52cd5b65597db161.html)

(6)Man könne die Begegnung mit Menschen anderer Kulturkreise auch als Bereicherung erfahren.)(Wengeler 2008: 222)

(翻译:人们可以将同其他文化圈人的相遇作为一种丰富来体验。)

4.0 多维度多层面话语分析模式建构

4.1 分析模式的建构

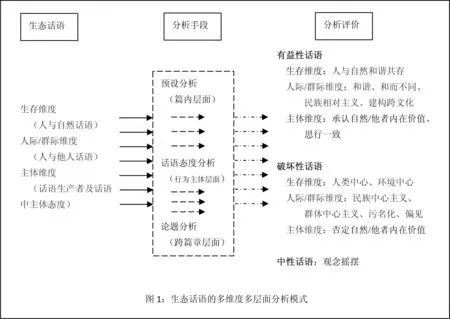

如上文分析,人与周围环境相互关系话语不仅包括人与自然环境话语,亦包括群体、主体间维度话语。借助预设、话语态度及论题分析可对话语中的破坏性、中性及有益性话语进行系统的多层次分析,如下图所示:

具体话语分析中,在确定分析对象后可对篇章三个维度进行全面分析,亦可以根据具体研究对象和篇章类型特点将分析对象限定在某一具体维度。具体分析手段上可以通过篇内、跨篇章及行为主体层面对篇章中展现的生态观点进行综合分析评价。预设、话语态度及论题虽然涉及不同分析层面,但都可以进行跨篇章的分析与统计,因而可系统展示话语蕴藏的思维方式与生态意识。在分析评价方面,有益性话语涉及生存维度方面的人与自然和谐相处,人际/群际维度方面的和谐、和而不同、民族相对主义、跨文化建构,主体维度方面的内外合一、承认自然/他者内在价值等生态理念。破坏性话语在生存维度方面指人类中心主义、环境中心主义,在人际/群际维度方面指民族中心主义、群体中心主义、污名化、偏见,在主体维度方面指否定自然/他者内在价值等。中性话语则指篇章中展现的摇摆不定的观点或未就各维度的生态问题表明立场的话语。

4.2 分析模式的应用举例

如上所提,在具体分析时可以针对篇章特点对其中的一个维度或多个维度进行分析,本部分以外交部副部长乐玉成在《“一带一路”国际合作高峰论坛》上讲话部分话语片段为例,就此模式的人际维度生态话语分析进行举例:

“一带一路”是加强全球经济治理方案的中国版。拉经委执行秘书巴尔塞纳女士曾高度评价“一带一路”倡议有助于破解发展困境,也为解决全球面临的问题提供了创新的思路和开阔的视野。的确,中国是全球经济治理的积极参与者、建设者和贡献者。在当今世界面临百年未有之大变局、不稳定和不确定性增加的大背景下,我们希望通过“一带一路”倡议,为多边主义提供支持,为建设开放型世界经济提供动力,为解决全球发展问题贡献力量。“一带一路”倡议秉承共商共建共享的“黄金法则”,向世界上所有感兴趣的国家开放,积极对接国际规则标准,不搞封闭的小圈子;由各国共同协商、共同推进,不走地缘博弈的老路,不搞赢者通吃的零和游戏。正如林毅夫教授所说,“一带一路”有可能促成人类命运共同体的实现,使世界真正成为“百花齐放春满园”。(https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/roll/75419.htm)

(1)基于预设的人际维度生态话语分析:文中(单下划线所标注)预设了“全球治理方案”、“多边主义”、“开放型世界经济”、“全球发展”、“黄金法则”等反映和谐、合作理念的存在,并表现出对其支持立场。同时预设了“封闭的小圈子”、“地缘博弈”、“赢者通吃的零和游戏”等反应群体中心主义、民族中心主义观念的存在,并表现出了反对立场。

(2)基于话语态度的人际维度生态话语分析:在话语态度方面,文中通过(双下划线所标注)“巴尔塞纳女士”和“林毅夫教授”的权威人士话语来论证文中作者对于合作共赢生态理念的支持。

(3)基于论题的人际维度生态话语分析:本段落在论述“一带一路是加强版全球经济治理方案时”采用了“益处”论题,阐明了“一带一路”对多边合作,人类共同发展带来的好处。

总体来看,文中在篇内层面通过预设表明了民族中心主义、群体中心主义及合作共赢等基本理念的存在并表达出对前者的反对及对后者的支持。而在话语态度方面,则采用了意识形态代言人的方法,通过权威人士来论证了文中作者对合作共赢的支持。在跨篇章层面则通过采用“益处”论题,对一带一路促进不同群体、国家合作带来的好处进行阐释。这样综合三个分析层面可以看出文中作者对合作的支持、对于民族中心主义的反对,因而此段话语属于有益性话语。

5.0 结语

如Naess(1989)所说,生态哲学观是一套需要从传统文化哲学中提取并重建观点的哲学体系,本文在对中国传统哲学生态思想追溯的基础上,提出了生态话语分析的生存、人际/群际及主体性三个维度,提出了从预设、话语立场及论题对篇内、行为主体及跨篇章三个层面分析的路径,建构了生态话语多维度多层面分析模式,对生态话语分析的发展具有一定的理论与实践意义。需要指出的是,本文对生态话语各维度的篇章类型及篇章特点尚未进行讨论,是下一步应该重点讨论的问题。同时主体性维度方面还过于抽象,需要进一步具体化,便于更好的进行生态分析。

注释:

① 为了便于理解本文将德语原文翻译为汉语,并就原文话语进行生态分析,针对翻译过程中生态问题尚不在本文的讨论范围。