红壤油茶幼林地间种绿肥牧草的培肥效应

谢庭生 ,李 红 ,王 芳 ,高 霞 ,蒋光明 ,占 强

(1.湖南省经济地理研究所,湖南 长沙 410004;2.道县畜牧水产局,湖南 永州 425300)

我国红壤带分布于长江以南的16个省、区,主要分布在海拔300~800 m的丘陵山地,小部分在1 000 m以上,如云贵高原山源红壤分布在海拔1 500~2 500 m,总面积218×104km2,占全国土地总面积的近23%,其中红壤类土壤的面积118×104km2,占全国土壤总面积的12.3%[1];红壤区宜农宜经济林果荒地(坡度<25°的灌丛草地和疏林草地,宜经济林果和农作物种植)约占红壤面积的1/10,约10×104km2;而长江中游(湖北宜昌—江西湖口段)红壤区,可以开发利用的宜农宜经济林果荒地一般海拔在200 m以下,相对高差10~30 m,坡度6°~15°的地貌单元,面积约0.25×104km2[2]。这类坡地是我国后备耕地资源和后备经济林果地资源,是扩种油茶的主要土地类型,但又是水土流失严重的土地[3],土壤养分含量低,有机质<6 g/kg,依据我国土壤养分分级标准,属“严重缺乏”,还缺磷少钾,微量元素缺乏;并且区内年降水分布不均,上半年多,易涝易冲,7—9月少雨,干旱严重,已成为红壤区坡地农业生产的主要障碍因子[4];尤其是水土流失严重,据测定,该区未垦复坡地降水的年径流系数为41.7%~55.2%,土壤年侵蚀模数为18.64~32.25 t/hm2,特别是红壤低丘岗地区约占该区水土流失总量的50%以上[5]。因此,红壤区宜农宜经济林果荒地开发种植油茶应采取培肥减流农业措施, 如油茶幼林地间种绿肥(牧草)等。

油茶地间种,特别是油茶幼林地间种,已经成为广泛采用的传统经营方式,有关报导较多[6-12],其目的是提高坡地减流减沙的能力,培肥土地,改善田间小气候,防治病虫害,降低油茶林病虫害发生率。20世纪70年代前就有有关红壤油茶幼林地间种绿肥的报导[13],但前人间种绿肥只间种冬季绿肥,为了短期经济效益,也间种花生、大豆、蔬菜,甚至是中药材,没有间种牧草,更没有间种牧草组合(豆科+非豆科),且受条件限制,没有使用溶磷菌和钛肥拌种,更没有喷施钛肥液,绿肥生物量不高,对土壤培肥和减流效果有限。

在农业生产中,间种绿肥培肥土壤的作用主要受每年绿肥返还生物量左右,而绿肥生物量的高低受茬口安排和新技术应用的双重影响,因而有必要探究茬口安排和新技术应用对绿肥生物量的复合影响机制,以深化对土壤培肥机理的理解。为此,于2009—2012年在湖南省衡南县油子岭低山丘陵区选取全垦成梯的油茶幼林地,研究间种绿肥(牧草)的培肥减流效应,旨在为红壤丘岗区新垦油茶幼林地培肥并减少土壤养分流失和面源污染提供一种新的方法。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

衡南县油子岭低山丘陵区位于湘江二级支流柿江中上游南岸,油子岭主峰位于谭子山镇炮公村东南部,总面积2 000 hm2[14]。属亚热带季风湿润气候,年平均气温为17.3 ℃,岗地区年平均气温17.8 ℃,低山区年平均气温16.8 ℃;年平均降水量为1 268.8 mm,年降水分布不均匀,4—6月降水量为576.1 mm,约占全年降水的45%,且多大雨、暴雨,易引起水土流失,7—9月降水量为236 mm,约占全年降水量的19%,而此时正值高温干燥,易引起夏秋连旱;≥10℃(保证率80%)的活动积温为5 300~5 500 ℃,无霜期为286 d,霜和霜冻每年均有出现,而冰冻持续10 d以上的情况约20年一遇。

区内海拔高度为78 m(岗地)~320 m(主峰),相对高差为30~100 m;地势南高北低,南面以低山为主,占总面积的95%,分布着紫色砂岩、紫色页岩互层,土壤为中性紫色土,土壤pH值7.23,另在东坡有酸性紫色土及砂岩红壤;北面为丘陵、岗地,占总面积的5%,分布着酸性紫色土及砂岩红壤;也有紫色砂页岩互层发育的中性紫色土。

土地利用类型以耕地和林地为主,耕地400 hm2,林地1 300 hm2,主要的种植作物有水稻、玉米、油菜、花生、大豆等,酸性紫色土及砂岩红壤林地以马尾松林为主,中性紫色土林地以落叶阔叶林为主,树种有枫香、刺槐、栓皮栎等。

1.2 试验设计

1.2.1 样地选择

在研究区内选择全垦成梯的油茶幼林地为研究对象(样地于2008年秋全垦成梯,梯面宽4 m,梯壁从下至上间隔10~15 cm播(栽)1行香根草护壁)。样地的土壤基本理化性质,见表1。

表1 样地土壤基本理化性质 †Table 1 Physical and chemical properties of soil samples of plot

1.2.2 试验设置

间种夏季、冬季绿肥(牧草)+新技术应用(代号iswf+nt),间种夏季、冬季绿肥(牧草)(代号iswf),间种冬季绿肥(代号iwf),清耕(代号CK)等4个处理,各小区面积4 m(梯面宽)×2 m(株距)×4=32 m2(4株油茶树);3次重复,随机区组排列(表2);各小区地面坡度3°~5°,四周插入50 cm高的铝塑板,插入土中40 cm,外露10 cm,以防小区间相互干扰;每个小区下方建1个径流场,径流场出水口安装翻斗式流量计(表2)。

表2 试验小区排列Table 2 Arrangement of tested plot

1.2.3 试验过程

梯田修成后按2 m(株距)挖好植油茶的穴,施好基肥;2009年2月底移栽油茶苗,整地播种夏季绿肥(牧草);iswf+nt处理用的乌瓦雀稗草种用钛肥液(1 mL兑水20 kg)、溶磷菌液(1 g兑水250 mL)调黄泥拌种,白三叶草用种过白三叶草的土调钛肥液、溶磷菌液拌种,iswf处理用的乌瓦雀稗草种和白三叶草种不拌种(白籽),夏季牧草(绿肥)草层高30~40 cm时及时刈割,撒于土表,7—8月不刈割,到9月底翻埋整地播种冬季绿肥(牧草);9月底—10月初整地开播种沟(沟宽10~15 cm,沟内每667 m2施干鸡粪2 500 kg),iswf+nt处理用的黑麦草种用钛肥液(1 mL兑水20 kg)、溶磷菌液(1 g兑水250 mL)调黄泥拌种,豌豆种用种过豌豆的土调钛肥、溶磷菌液拌种,iswf、iwf处理用的黑麦草种和豌豆种不拌种(白籽),相间条播,开好排水沟;冬季绿肥(牧草)2010年4月翻埋,重复第2个生产流程;如此直到2012年4月底(历时整3年)。iswf+nt处理夏季绿肥(牧草)长出真叶和每次刈割后喷钛肥溶液(每667 m2用量为20 mL钛肥兑水20 kg加尿0.2 kg),冬季绿肥(牧草)长出真叶时(当年12月、翌年2月)喷施钛肥溶液。

1.3 样品采集与分析

1.3.1 土样采集与分析

用自制不锈钢土钻在各小区内梅花布3~5点采取土样,然后按处理混合,用四分法取混合样1 kg 作为土壤样品;取样深度:0~20 cm、20~40 cm;取样时间:从2009年2月(栽油茶苗)起每2个月取1次。测定方法:有机质用重铬酸钾容量法(油浴);全氮用凯氏定氮法;碱解氮用碱解扩散法。

1.3.2 土壤水分、土壤容重、土壤孔隙度的测定

在取土样前,先将间种的牧草连根拔掉,分层取样测土壤水分、土壤容重、土壤孔隙度,土壤水分用南京产的土壤水分速测仪测定,土壤容重测定用环刀法、土壤孔隙度。

1.3.3 径流泥沙样采集与分析

用SMI型人工雨量计人工测定降水量;径流量由安装在径流场出水口的翻斗式流量计自动记录的径流过程整理得出;泥沙量分为白天和夜间两部分,白天的泥沙量由人工观测的产沙整理得出,而夜间的产沙量为出水口的拦沙量;每次径流泥沙样,常规法测定有机质等养分含量,计算出养分流失量备用。

1.4 数据处理

1.4.1 数据分类

人工测定的降水量值,按照气象部门采用的标准(表3)划分降水类型[15],每年分别有若干次小雨、中雨、大雨、暴雨,径流泥沙值按降水类型归并,换算成单位面积(hm2)值。3年测定的径流、泥沙、养分流失量值按3个时间段(2009.04.01—2010.03.31、2010.04.01—2011.03.31、2011.04.01—2012.03.31)归并得小区年输流、输沙、养分流失量值。

1.4.2 数据整理

与土样化验结果一起,采用 Excel 2016对数据进行整理,DPS 11.0软件进行统计分析,采用最小显著极差法(LSD法)进行多重比较。

表3 降水类型划分标准Table 3 Division standard of rainfall patterns mm

2 结果与分析

2.1 各处理提高土壤养分的效应

2.1.1 各处理提高土壤养分的时段效应

将每次分层测定的土壤有机质、全氮、速效氮结果按2009年9月、2010年4月、2010年9月、2011年4月、2011年9月、2012年4月等6个时段整理,结果列于表4。

表4 各处理提高土壤有机质、全量氮、速效氮的效应†Table 4 Effects of different treatments on improving soil organic matter, total nitrogen and fast nitrogen

1)各处理土壤有机质随时间的变化规律:0~20 cm土层,iswf+nt处理土壤有机质达最大值为第4时段,第5、第6时段持续下降、但差异不显著;iswf、iwf处理达最大值为第3时段,第4、第5、第6时段持续下降、且差异显著;CK处理达最大值为第1时段,以后持续下降,但第2、3、4时段下降不显著,第5、6时段下降显著;20~40 cm土层,3 a中,4个处理土壤有机质随时间的变化差异不显著(比试验前提高1.7%~3.8%)。

2)各处理土壤全氮随时间的变化规律:0~20 cm土层,iswf+nt处理前2时段提高显著,第2时段达最大值,以后持续降低,只是第3、4时段显著降低,而第5、6时段降低不显著;iswf处理前2时段提高达显著水平,第2时段达最大值,3、4、5、6时段均显著降低;iwf处理前2时段提高达显著水平,第4时段达最大值,第5、6时段显著降低;CK处理2009年9月达最大值,以后持续降低,前4时段降低差异不显著,第5、6时段差异显著;4个处理20~40 cm土层3 a中土壤全氮测定值与试验前分别提高2.7%~4.8%,差异不显著。

3)各处理土壤速效氮随时间的变化规律:0~20 cm土层土壤速效氮,iswf+nt处理前4时段提高显著,第4时段达最大值,以后持续降低,只是降低不显著;iswf处理前2时段提高达显著水平,第3时段达最大值,4、5时段降低不显著,6时段降低显著;iwf处理第3时段达最大值,第4、5时段降低不显著、6时段降低显著;CK处理2009年9月达最大值,以后持续降低,第2时段降低不显著,第3、4、5、6时段降低均显著;20~40 cm土层,3 a中,4个处理土壤速效氮均随时间的变化而提高,不同处理达提高显著的时段有异,iswf+nt、iswf、iwf、CK分别为第1时段、2时段、4时段、6时段。

4)各处理0~20 cm土层土壤养分随时间的变化规律为:iswf+nt、iswf、iwf、CK处理土壤养分达最大值时段分别为第2~4、第2~3、第3~4、第1;随时间的延长提高和下降的显著性,iswf+nt、iswf、iwf、CK处理分别为不显著、显著、显著、显著。

2.1.2 各处理提高土壤养分的年际间效应

将每次测定的0~20 cm土层土壤有机质、全氮、速效氮结果按3个年际间(2009.02—2010.03、2010.04—2011.03、2011.04—2012.03)整理,如表5所示。

1)间种第1年各处理提高土壤养分含量效应:CK、iwf、iswf、iswf+nt有机质比试验前提高4.42%、6.63%、7.11%、8.69%,全氮提高3.6%、5.4%、5.4%、5.4%,速效氮提高6.7%、5.5%、7.6%、8.8%。

2)间种第2年各处理提高土壤养分含量效应:CK、iwf、iswf、iswf+nt有 机 质 比 前 1年提 高 20.3%、15.31%、37.9%、77.4%, 全 氮 提高41.3%、27.3%、40.9%、96.6%,速效氮提高89.0%、54.6%、123.9%、158.2%。

表5 各处理年际间提高有机质、全量氮、速效氮的效应†Table 5 Inter-annual effects of different treatments on increasing soil organic matter, total nitrogen and fast nitrogen

3)间种第3年各处理提高土壤养分含量的效应:CK、iwf、iswf、iswf+nt有机质比前1年提高-52.6%、96.9%、132.62%、159.1%,全氮提高-18.7%、47.75%、113.7%、212.2%,速效氮提高-30.6%、57.2%、171.6%、171.7%;可见,间种第1年,各处理提高土壤养分含量的效应都较低(3.6%~8.8%);各处理提高土壤养分含量的效应排序为iswf+nt>iswf>iwf>CK;CK处理提高土壤养分含量的效应不显著,负提高。

2.1.3 各处理提高土壤养分的总效应

1)不同处理提高有机质总效应比较:0~20 cm 土 层,iswf+nt、iswf、iwf、CK 处 理 分 别为23.32、21.75、16.26、13.45 g/kg,按中国第二次土壤普查养分分级标准分别属“基本不缺”、“基本不缺”、“轻度缺乏”、“轻度缺乏”;iswf+nt、iswf、iwf比CK处理提高9.87、8.3、2.81 g/kg,提高73.4%、61.7%、20.9%;比试验前提高16.89、15.42、9.93 g/kg,提高268.4%、243.6%、156.8%,差异均极显著(P<0.01);20~40 cm土层,iswf+nt、iswf、iwf、CK处理分别为6.24、6.12、6.14、6.53 g/kg,按中国第二次土壤普查养分分级标准均属“缺乏”;iswf+nt、iswf、iwf比CK处理、比试验前提高-0.12~0.28 g/kg,提高-1.1%至2.4%,差异均不显著(P>0.05)。

2)不同处理提高全氮总效应比较:0~20 cm 土 层,iswf+nt、iswf、iwf、CK 处 理 分 别 为2.37、2.10、1.81、1.23 g/kg,按中国第二次土壤普查养分分级标准分别属“基本不缺”、“基本不缺”、“轻度缺乏”、“轻度缺乏”;iswf+nt、iswf、iwf比CK处理提高1.14、0.87、0.58 g/kg,提高92.7%、70.7%、47.2%;比试验前提高1.82、1.55、1.26 g/kg,提高331.1%、281.8%、229.1%,差异均极显著(P<0.01);20~40 cm土层,iswf+nt、iswf、iwf、CK 处理分别为 0.53、0.53、0.54、0.53 g/kg,按中国第二次土壤普查养分分级标准均属“缺乏级”;iswf+nt、iswf、iwf比CK处理、比试验前提高0.01~0.02 g/kg,提高-3.9%至4.8%,差异均不显著(P>0.05)。

3)不同间作模式提高速效氮总效应比较:0~20 cm土层,iswf+nt、iswf、iwf、CK处理分别为131、107、69、52 mg/kg,按中国第二次土壤普查养分分级标准分别属“丰富”、“基本不缺”、“轻度缺乏”、“缺乏”;iswf+nt、iswf、iwf比 CK 处理提高 79、55、17 mg/kg,提高151.9%、105.8%、32.7%,差异均极显著(P<0.01);20~ 40 cm 土层,iswf+nt、iswf、iwf、CK处理分别为32、23、23、22 mg/kg,按中国第二次土壤普查养分分级标准均属“严重缺乏”;iswf+nt、iswf、iwf比CK处理、比试验前提高差异均不显著(P>0.05)。

2.2 各处理减流减沙效应

2.2.1 各处理减流减沙次降水效应

将每次雨后及时测定的径流、泥沙量按中雨、大雨、暴雨进行整理、统计分析,结果如表6所示,中雨、大雨、暴雨条件下,iswf+nt处理径流量最少,公顷径流量为3.57、33.76、85.28 m3,较CK减少56.3%、46.0%、40.2%;iswf径流量次少,较CK减少42.3%、34.7%、31.6%;iwf较CK减少22.5%、18.1%、10.7%;iswf+nt处理泥沙量最少,公顷泥沙量为0.04、3.66、10.54 t,较CK减少63.6%、51.3%、41.7%,iswf处理泥沙量次少,较CK减少45.5%、38.0%、33.2%,iwf处理较CK减少27.3%、23.9%、21.4%。可见,次降水减流减沙的效应为iswf+nt>iswf>iwf>CK;中雨>大雨>暴雨;减沙>减流。

2.2.2 各处理减流减沙年降水效应

将每年测定的径流泥沙值整理,结果如表7所示。从表7可以看出,iswf+nt处理径流量最少,小区径流量为3.13 m3,较CK减少109.9%;iswf径流量次少,小区径流量为4.21 m3,较CK减少56.1%;iwf较CK减少20.6%。iswf+nt处理泥沙量最少,小区泥沙量为3.36 kg,较CK减少136.9%,iswf处理泥沙量次少,小区泥沙量为4.79 kg,较CK减少66.2%,iwf处理较CK减少29.2%;可见,年降水减流减沙的效应为iswf+mt>iswf>iwf>CK。

表6 次降水减流减沙效应†Table 6 Effects of single time rainfall on reduction of runoff and sediment

表7 年降水减流减沙效应†Table 7 Effects of annual rainfall on reduction of runoff and sediment

2.2.3 各处理减流减沙年际间降水效应

将逐年测定的径流泥沙值结果按3个年际间(2009.04.01—2010.03.31、2010.04.01—2011.03.31、2011.04.01—2012.03.31)整理,如表8所示。

从表8可知:径流泥沙年际间差异,除CK处理外,其它3个处理都随时间的推移,年际间减流减沙效应稳步提高,数iswf+nt处理提高幅度最大,第1年、第2年、第3年分别比CK减流19.5%、35.5%、53.1%,减沙55.6%、56.2%、59.3%;iswf处理分别比CK减流20.6%、29.6%、39.4%,减沙29.8%、33.3%、41.1%;iwf处理分别比CK减流5.1%、10.6%、17.0%,减沙19.8%、23.4%、22.6%。另外,年降水量逐年增加,1 176.2 mm、1 264.8 mm、1 378.4 mm,3个间种处理较清耕的减流率、减沙率却逐年提高。

表8 年际间降水减流减沙效应†Table 8 Inter-annual effects of rainfall on reduction of runoff and sediment

2.3 各处理减少养分流失的效应

2.3.1 各处理减少速效氮、速效磷流失的效应

从表9可知:不同处理减少速效氮、速效磷的效应有差异,iswf+nt处理速效氮流失量最少,比CK减少478.4%,iswf次少,比CK减少352.4%,iwf比CK减少31.7%;各处理速磷流失量分别比CK减少443.8%、194.9%、28.9%。

表9 各处理减少速效氮、速效磷流失的效应†Table 9 Effects of different treatments on reducing the loss of fast nitrogen and phosphorus

2.3.2 各处理减少全氮、全磷流失的效应

从表10可知:不同处理减少全氮、全磷的效应有差异,iswf+nt处理全氮流失量最少,比CK减少424.4%,iswf次少,比CK减少230.7%,iwf比CK减少37.2%;各处理全磷流失量分别比CK减少301.2%、152.8%、49.9%。

2.4 不同间作模式改善土壤含水量、土壤容重、土壤孔隙度的效应

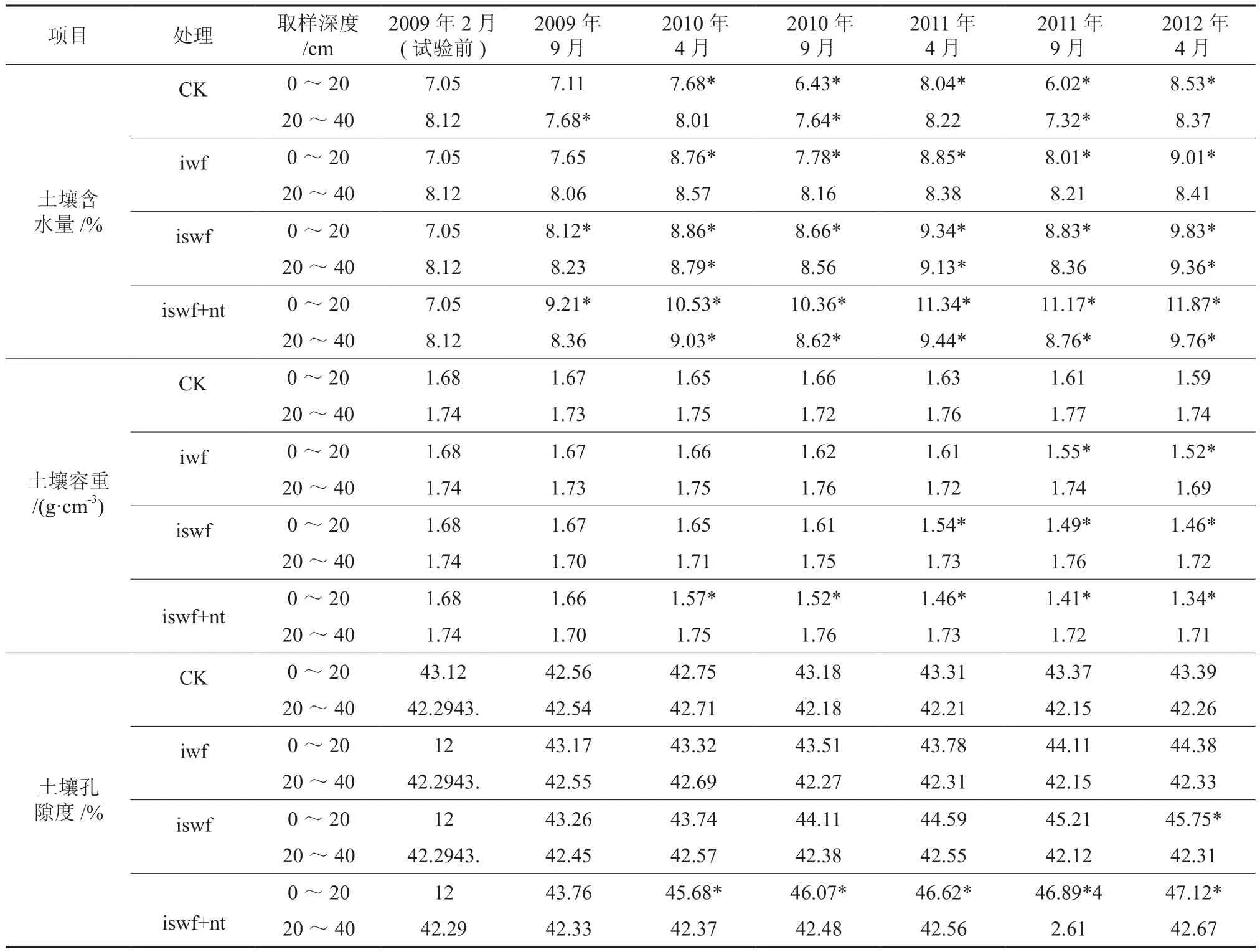

将每次分层测定的土壤含水量、土壤容重、土壤孔隙度结果整理,如表11。

2.4.1 不同间作模式改善土壤含水量的效应

1)不同处理含水量均值比较:0~20 cm土层,iswf+nt、iswf、iwf处理分别比 CK处理高2.95%、1.4%、0.89%,高40.6、19.3、12.2个百分点,差异极显著(P<0.01)、显著(P<0.05)、显著;20~40 cm土层比CK处理高0.96%,0.74%、0.36%,高12.1、9.3、4.6个百分点,差异极显著、显著、不显著(P>0.05)。

表10 各处理减少全氮、全磷养分流失的效应†Table 10 Effects of different treatments on reducing the loss of total nitrogen and phosphorus

2)同一处理不同次第比较(土壤含水量随时间的变化规律):iswf+nt、iswf处理,0~20 cm土层土壤含水量,各次提高30.6~68.4个百分点和15.2~39.4个百分点,差异显著,且随时间的延长,次与次之间提高差异均达显著水平;20~40 cm土层,6次测定值与试验前差异不显著的分别为1次、3次,差异显著的分别为5次、3次,但次与次之间提高差异均不显著;iwf处理,0~20 cm土层土壤含水量提高8.5~27.8个百分点,差异显著,且随时间的延长,次与次之间差异均不显著,20~40 cm土层,2009年9月出现负提高,其它各次差异不显著;CK处理,0~20 cm土层土壤含水量,2009年9月值与试验前差异不显著(0.8个百分点),其它2次出现负提高(9.6~17.1个百分点),3次正提高(8.9~20.9个百分点);20~40 cm土层,4次出现负提高(1.4~10.9个百分点),2次提高不显著(1.2~3.1个百分点)。

2.4.2 不同间作模式改善土壤容重的效应

1)不同处理土壤容重均值比较:0~20 cm土层,iswf+nt、iswf、iwf处理分别比CK处理低0.12、0.05、0.02 g/cm3, 低 7.9%、3.1%、1.2%,差异显著、不显著、不显著;比试验前低0.16、0.08、0.06 g/cm3,低10.5%、5.7%、3.7%,差异极显著、显著、不显著。20~40 cm土层各处理均比CK、比试验前低0.01 g/cm3,低0.6%,差异均不显著。

2)同一处理不同次第比较(土壤容重随时间的变化规律):iswf+nt、iswf、iwf处理,0~20 cm土层土壤容重随时间的延长不断降低,只是容重测定值与试验前降低达显著水平的时间不同,分别为种2季绿肥后(2010年4月)、种4季绿肥后(2011年4月)、间种5季绿肥后(2011年9月);CK处理0~20 cm土层、4个处理20~40 cm土层,整3年中,容重测定值与试验前分别降低0.6%~5.7%、1.1%~3.0%,差异不显著。

表11 各处理改善土壤含水量、土壤容重、土壤孔隙度的效应†Table 11 Effects of different treatments on improving soil water content, soil bulk density and soil porosity

2.4.3 不同间作模式改善土壤孔隙度的效应

1)不同处理土壤孔隙度均值比较:0~20 cm土层,iswf+nt、iswf、iwf处理分别比CK处理和试验前高5.8%、2.9%、1.2%,差异显著、不显著、不显著;20~40 cm土层比CK和试验前高0.3%、0.1%、0.1%,差异均不显著。

2)同一处理不同次第比较(土壤孔隙度随时间的变化规律),iswf+nt、iswf、iwf处理,0~20 cm土层土壤孔隙度随时间的延长不断提高,只是孔隙度测定值与试验前提高达显著水平的时间不同,iswf+nt为种2季绿肥后(2010年4月),iswf为种5季绿肥后(2011年9月),iwf处理种6季绿肥后也没有达显著水平;CK处理0~20 cm土层土壤孔隙度随时间的延长先降低,后提高,差异均不显著;4个处理20~40 cm土层,整3 a中,土壤孔隙度测定值与试验前分别提高0.2%~0.9%,差异不显著。

3 结论与讨论

本试验对红壤油茶幼林地间种夏季、冬季绿肥(牧草)+新技术应用(iswf+nt)等4个处理的土壤有机质、氮营养、减流减沙减少养分流失及土壤物理性质改善方面进行了相关性分析,发现0~20 cm土层,间种3 a后,土壤养分含量成倍(iwf),成几倍(iswf+nt)的提高,减流17.0~52.4%,减沙22.6~57.8%,土壤物理性质显著-极显著改善。这是因为:1)间种的绿肥(牧草)及土壤中动、植物残体是土壤养分的主要来源,数量不菲的绿肥(牧草)还田使表层土壤养分含量连年改变[16];2)绿肥(牧草)提高了植被盖度,活覆盖阻截径流,提高土壤含水量,使得径流量减少[17]。间种的培肥减流幅度,均是iswf+nt>iswf>iwf,这主要受绿肥生物量高低的影响,即受茬口安排和新技术应用的双重影响,因为iswf+nt处理每年间种2季绿肥(牧草),绿肥(牧草)品种组合是经过预备试验筛选出的最佳,并应用先进的种子处理技术和适时喷施钛肥液,比较常规种植,绿肥生物量高,年均地上部鲜草产量达7×103kg以上,比iswf处理高80%以上,比iwf处理成倍增加,地面覆盖度大(iswf+nt覆被率达78%,虽与iswf处理相当,但草层厚度厚37.3%),绿肥(牧草)刈割撒于土表覆盖、翻埋沤制肥地,融油茶园绿肥和生物覆盖为一体,所以培肥减流效应最好。iswf+nt、iswf、iwf处理土壤有机质呈先上升再降低的变化趋势,以iswf+nt处理为例,在第1时段就达29.54 g/kg,到第4时段达最大值,第5、6时段降低,但时段与时段差异不显著,即土壤有机质的含量随间种时间的延长波幅小,这与前人的试验结果相近[18-20]。20~40 cm 土层土壤养分来源物质有限,其土壤理化性质变化的变幅较小,这与已有的研究结果相似[21-23]。因此,要提高研究区土壤养分含量,红壤丘岗油茶幼林地间种绿肥(牧草)是费省效宏的措施,其中,间种夏季冬季绿肥(牧草)+新技术应用(iswf+nt)土壤养分含量提高4.9倍(速效氮)~7.2倍(全氮),按我国土壤养分分级标准,由试验前的“严重缺乏”连跨3级(缺乏级、轻度缺乏级、基本不缺级),3年3跨,这是以往任何农业技术措施都难以办到的,是红壤油茶幼林地培肥减流的新方法。

iswf+nt处理年输沙量每小区3.36 kg,相当于每公顷1.05 t ,达到允许侵蚀量值;据测定[24],坡耕地年均径流量为3 729.4 m3/hm2,年土壤流失量为61.28 t/hm2,采用坡面梯田措施,年均径流量仍为1 074 m3/hm2,年土壤流失量仍为18.6 t/hm2;可见,坡改梯后,土壤流失量依然较大,要将这些土地减流减沙再上一个新台阶,梯面间种绿肥(牧草)应为首选。

本研究讨论的3种间作模式对红壤油茶幼林地培肥减流都有一定的效果,尤其是iswf+nt模式效果明显,但是还有很多的间作模式可供研究讨论,效果更佳的间作模式的筛选以及间套作对油茶幼林地培肥减流的防控机制还有待于进一步的研究。