幼树阶段杉木不同无性系生长与形态性状分析

孙 云 ,李 鑫 ,李 勇 ,叶代全 ,施季森 ,边黎明

(1.南京林业大学a.南方现代林业协同创新中心;b.林木遗传与生物技术省部共建教育部重点实验室,江苏 南京 210037;2.福建省洋口国有林场,福建 顺昌 353200)

杉木Cunninghamia lanceolata(Lamb.)Hook.是中国特有的用材树种,在我国分布广泛,自古以来就有栽培的记载[1]。杉木具有生长迅速、材质轻韧、木质优良的特点,是我国建筑、家具等多个行业的主要速生用材树种之一[2]。杉木遗传育种开展60年来,选育出了一大批优良无性系,并在全国范围内进行推广[3-9]。但大多数的研究主要分析杉木无性系的生长量指标,叶培忠等认为杉木在幼林时生长量的优势是可以遗传的[10];胡德活等发现杉木无性系在第2年起重复力明显增大,并且开始趋于稳定,大多介于0.65~0.90,3~4 a开始无性系的树高与胸径生长与7~10年生的对应性状相关系数逐渐增大至趋于稳定[11];何贵平等发现4年生杉木树高、胸径等性状重复力均在70%以上[12]。而杉木的外部形态在长期的发育过程中产生了很多变异,有些变异如杉木嫩枝叶色、叶片是否有白粉覆盖及冠型特征等都是可以稳定遗传的[13]。叶培忠等根据枝叶的浓密度及分枝习性又将杉木分成了“浓密型”与“稀疏型”两类;而根据杉木冠幅的大小又可分为“宽冠型”与“窄冠型”两类,因此根据杉木的外部形态进行选择也是可行的。Donald、Hamblin和Martin[14-16]等根据植物外部形态的特征,将其分为隔离理想型、竞争理想型、作物理想型。一般认为,植物理想型品种应具备冠型结构合理、株间竞争少、宜于密植、光合效率与产量高等特点[17]。理想株型的研究最早应用在水稻、小麦及玉米等作物的育种上,在林木方面,王玉忠等在对白榆无性系的研究中测定了生长和形质指标,通过主成分分析将其分成速生型、较速生型等3类[18];王克瀚根据杨树的冠幅、生物量、根型等性状确定了粗枝宽冠和细枝窄冠为杨树的理想株型[19],在杉木方面关于理想株型的研究鲜见于报道。

由于林木个体高大,生长周期长,叶片和分枝等组成林木冠型特征的性状在林分郁闭后不易测量,而在幼树阶段(郁闭前阶段)仍然以独立的个体状态存在。因此,在造林后第2年进行杉木形态的调查较为合适。本研究对杉木不同无性系造林后前3 a的生长性状与第2年的形态性状进行分析,目的是通过林分郁闭前对各无性系的生长与形态性状比较分析,挖掘林分郁闭前主要生长与形态性状的变异,探讨各无性系的生长趋势,生长量与冠幅、坐生密度、枝盘数、一级侧枝数、年盘的二级分枝数之间的相关性,分析各无性系的株型特征,推测杉木早期理想株型的表型特征,为杉木理想株型的研究和杉木优良无性系的人工营林提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于福建省南平市顺昌县洋口镇麻溪村境内,为福建省洋口林场打铁坑工区的无性系试验林,班号为014-33-030,属于武夷山支脉的低山丘陵地区(26°50′N,117°53′E),年平均气温18.5 ℃,最高气温40.3 ℃,最低气温-6.8 ℃。年平均降水量1 880 mm,无霜期280 d,相对湿度82%。海拔125~307 m,土壤为山地红壤,土壤肥沃,是杉木优良种源地之一[20]。试验地面积为12.2 hm2,试验地坡度为29°,坡向为北坡,全坡坡位。试验地前茬为杉木,炼山后采用人工挖穴,穴大小为0.5 m×0.5 m×0.35 m。

1.2 材料与方法

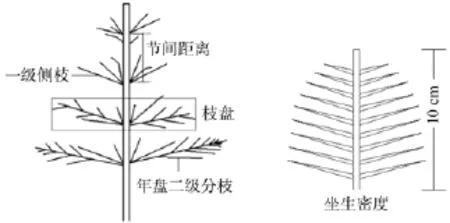

试验材料为南京林业大学在福建省洋口国有林场遗传测定林中选出的14株优树,2014年初经组培快繁得到的同一批杉木无性系,经过1年的苗圃地育苗,于2015年2月造林,株行距为1.8 m×1.8 m,每个无性系设立100株块状小区,沿坡面设置3个区组,每个区组内14个小区随机排列。杉木林分年龄2 a时,每个无性系随机取6株平均木测定冠幅、坐生密度[13](10 cm内2年生枝条上的叶片数)、一级侧枝数[21]、枝盘数[22]、当年生节间距离(当年生枝盘之间的距离)、年盘[22]的二级分枝数[21](当年生的第1轮枝盘称为年盘)等表型特征(图1)。调查杉木无性系造林后3 a内每一株的树高及第3年的胸径。

图1 形态性状示意图Fig.1 Demonstration of morphological characteristics of C.lanceolata clones

1.3 统计分析方法

生长性状的遗传分析线性模型为:

式中:yij为性状表型观测值,μ为性状的总体均值,ri为重复(区组)的固定效应,clj为第j个无性系的随机效应,假定为随机误差,服从。形态性状采用单因素方差分析(ANOVA)方法。

表型变异系数公式为:

式中:CV为表型变异系数,σ为标准差,μ为总体平均值。

性状x和y间皮尔逊相关系数的计算公式为:

式中:σxy表示性状x和y之间的协方差,σx表示性状x的标准差,σy表示性状y的标准差。

多重比较方法采用Duncan法[23],聚类分析采用类平均法[24]。

2 结果与分析

2.1 杉木无性系生长量差异分析

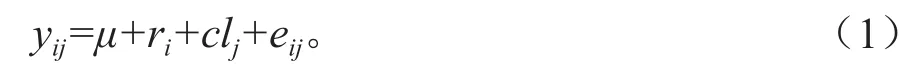

在杉木生长的幼树阶段,树高及胸径更能反映树木的生长量变化。由表1可知,造林后第3年树高、第2年树高、第1年树高和第3年胸径的表型变异范围较大,并呈现逐渐降低的趋势,分析认为杉木无性系造林后的第1年主要进行地下部分的生长,且组培苗移栽到野外后第1年会从根部长出很多萌芽条与主干的生长进行养分竞争,导致林分1年生时树高的变异系数较大;到第2年杉木无性系开始发挥树高的生长潜力,林分第2年和第3年的树高变异系数有所降低。无性系生长量上存在较大的差异,造林后前3 a的树高和造林后第3年胸径的指标上存在极显著的差异。不同无性系生长量之间存在差异,可能是不同无性系基因型不同导致的,这也说明无性系的选择空间还很大。

表1 无性系生长量的变异分析†Table 1 Variation analysis of growth traits among clones

为了进一步了解无性系生长量之间的差异,对无性系的树高及胸径进行了多重比较,结果如图2所示,比较造林后3 a的树高生长可知,无性系054、061、020、063及023的早期树高生长均高于总体均值,无性系054、061、020、063及023的第3年树高分别比均值高出17.31%、14.21%、 8.7%、 8.01%及6.2%。对比造林后第3年的胸径数据可以发现,树高生长突出的5个无性系中,除了无性系020以外,其余的无性系在胸径生长上也表现优异。无性系061、054、063及023的第3年胸径分别高出总体均值37.39%、27.52%、24.37%及5.46%。

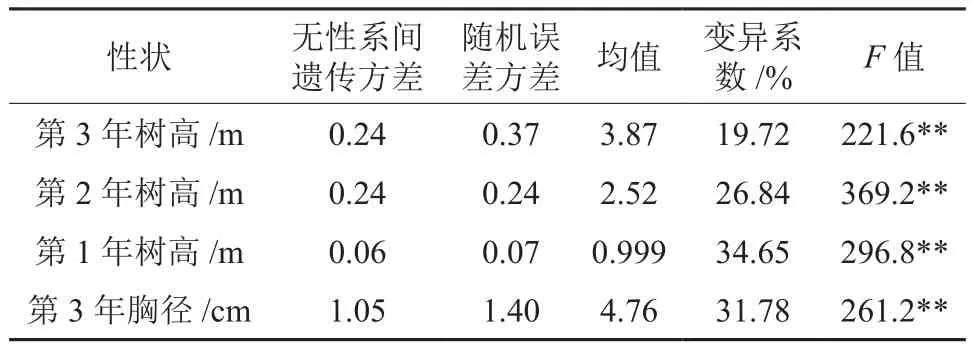

造林后3 a内不同无性系的树高生长趋势,如图3所示。树高的秩次在不同年份发生变化,但生长变化的幅度并不一致,不同无性系造林后第2年的树高较造林后第1年的树高平均要多出155.88%,其中树高增幅最大的无性系为033,达到了228.59%,其次为无性系020,树高增幅为211.03%;到造林后第3年时不同无性系较第2年时的树高平均增量为56.11%,同比前一年的树高增幅有所下降,树高增量最多的无性系也有所变化,在第3年树高增幅最大的无性系为064,较前1年的树高增长了72.69%,其次是无性系058,较前1年的树高增长了71.60%。可以发现不同无性系树高增量的差距很大,在幼树期树高生长较小的杉木无性系,它们的树高生长增量较大,分析其原因可能是树木的生长发育主要受基因的控制,其植株的生长在开始时有一段生长缓慢的时期,此后生长速度逐渐加快,不同的无性系由生长的迟滞期进入快速生长期的时间不同,并且早期生长量小的杉木无性系,由于树高本身较矮,更容易获得较大的增幅。

图2 生长量性状多重比较Fig.2 Multiple comparison of growth traits

图3 造林后树高生长的年龄趋势Fig.3 Age trend of tree height after afforestation

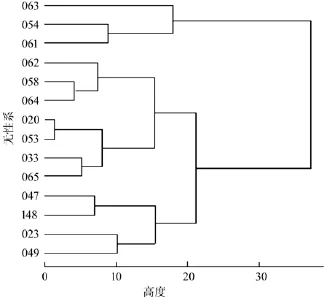

图4 杉木无性系形态性状的聚类分析Fig.4 Cluster analysis of morphology characteristics for C.lanceolata clones

2.2 杉木无性系冠幅及分枝习性分析

针对杉木无性系造林后第2年的冠幅及分枝习性进行分析结果,如表2所示。各无性系坐生密度分布在26(148)~79(065),平均坐生密度为63.58;冠幅分布在115.5(148)~237.5(061) cm,平均冠幅为176.1 cm;枝盘数分布在2(064)~9(061),平均枝盘数为6.11;当年生节间距离分 布 在 14.29(148) ~ 44.50 cm (064), 平 均值为21.76 cm;一级侧枝数分布在9.5(064) ~31.17(054),平均每个枝盘枝条数为21.02;造林后年盘的二级分枝数分布在1.5(033)~ 55.67(063),平均年盘的二级分枝数为19.88。经过方差分析之后发现,无性系的坐生密度、冠幅及分枝习性之间均存在极显著的差异(P<0.01),在形态上区分无性系具有一定的可能性。

表2 造林第2年杉木无性系冠型特性分析Table 2 Analysis of crown characteristics for C.lanceolata clonesin second year after afforestation

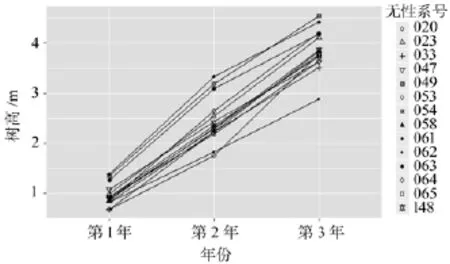

2.3 杉木无性系冠型的聚类分析

将造林第2年的形态指标做聚类分析的结果如图4,在高度20处可以发现无性系分成了三类,第Ⅰ类为性系063、054及061,第Ⅱ类为无性系062、058、064、020、053、033及 065,第Ⅲ类为无性系047、148、023及049。对比形态指标可以发现,第Ⅰ类无性系的枝盘及一级侧枝数较多,且年盘的二级分枝较浓密,同时冠幅较宽,分析为浓密型杉木;第Ⅱ类无性系的枝盘及一级侧枝书较少,且年盘上的二级分枝较稀疏,同时冠幅较窄,分析为稀疏型杉木;第Ⅲ类无性系的枝盘数、一级侧枝及年盘上的二级分枝数在所有参试无性系中处于中间水平。

对比生长量指标的排名,可分析发现第Ⅰ类无性系的生长量在所有无性系中表现最好,第Ⅲ类无性系的生长量在所有参试无性系中排名居中,而第Ⅲ类无性系中除了在树高生长上表现优异的无性系020外,其余无性系在参试无性系中生长量排名靠后。

2.4 杉木无性系生长与形态性状相关分析

由表3可知,在形态指标之间,枝盘数、年盘的二级分枝数、一级侧枝数两两之间存较强的相关性,且达到了极显著的水平,而当年生节间距离与除冠幅之外其它性状之间均表现为负相关,并且与枝盘数和一级侧枝数间的负相关还达到了极显著的水平,说明在杉木无性系生长的幼树期,枝盘数越多,枝盘节间的距离就越短,杉木的枝条就越浓密;在生长性状与形态指标之间,第2年树高与冠幅、枝盘数,一级侧枝数及年盘的二级分枝数之间存在较强的相关性,相关系数均大于0.5且达到了极显著水平,说明树高生长迅速的无性系具有枝条浓密、冠幅较大的特点;结合聚类分析的结果发现浓密型杉木,具有冠幅宽大,生长快速的优点,为杉木幼树期的理想株型。

表3 无性系生长与形态的表型相关性分析†Table 3 Correlation analysis between growth and morphological traits of C.lanceolata clones

3 结论与讨论

杉木不同无性系在生长与形态性状上均存在极显著差异。此结果与周天相[9]、何贵平[12]等在有关杉木表型性状在无性系间差异显著的研究结果一致,说明不同无性系具有不同的基因型,无性系的遗传差异在其生长过程中通过表型会不断表现,杉木无性系存在良好的选择潜力,应在选择育种工作中高度重视。

本试验研究发现无性系061、054和063在造林后前3 a的树高和造林后第3年胸径的上均表现出生长优势。从试验研究的3年生杉木无性系的结果来看,无性系树高生长量之间存在的极显著差异为早期选择提供了选择基础。无性系061、054、063与其他参试无性系在生长量上表现出了极显著的差异,可以作为选择优良无性系的材料基础。由于本试验采集的数据是所选杉木无性系3年的树高及第3年的胸径数据,而有的无性系在幼树期生长表现不突出,但在中龄林阶段会加快,并随着林龄的增长趋于稳定,早期未表现出生长优势的无性系可能随着林龄增长会表现出加快生长的趋势,所以优良无性系的选择不能仅凭借早期的生长表现,应该加强无性系中龄期甚至成熟期的选择评价,避免出现选择上的失误[25]。

本试验中发现枝盘数更多,枝条更密的无性系在早期具有更高的生长优势。姜志林等[23]在宜兴地区3~7年生杉木树冠结构的研究中发现每年的枝盘数为5~6,1年发生的主枝数15~22,本试验中2年生的枝盘数为6.11,1年生侧枝数为21.02,与其试验中的结果相符;杨国华[27]在对杉木优型和优株的研究中发现浓密型杉木的年生长量最大,中间型次之,稀疏型最小,在2~3年生的杉木浓密型比稀疏型生长量大了2倍还多,与本试验的结果基本符合,但本试验中浓密型杉木较稀疏型杉木生长量的优势没有那么大,分析认为本试验中的杉木无性系是经过遗传测定选出的个体,个体间的差异本身没有那么大;而在周天相等[28]对杉木无性系形质指标选育的研究中将杉木分为浓密窄冠型与稀疏宽冠型,在本试验中浓密型杉木的冠幅较宽,而稀疏型的杉木冠幅较窄,可能是因为本试验进行杉木冠型调查时为无性系生长的第2年,这时林分还没有郁闭,地上部分没有产生对阳光的激烈竞争,所以冠幅的生长存在差异。杉木无性系020具有高生长优势明显、冠幅较窄、枝条稀疏等特点,可以作为杉木中小速生径材林分的材料,同时在栽培过程中可以适当的加大栽植密度。

Peer[29]指出树木个体之间的竞争会影响树木的形态结构及木材的质量。本研究所使用的材料处于杉木的幼树阶段,此时杉木生长快速且林分内个体的竞争小,当杉木的冠幅生长之后,杉木个体之间的竞争越来越激烈,杉木的形态会发生什么样的改变需要我们进一步的研究。另外,在本研究的基础上,需要进一步对不同理想株型的生理生化指标如光合速率、水分利用效率、氮(N)吸收效率等进行分析,以及研究根部性状及其与地上部分之间的关系,并进一步掌握杉木理想株型的遗传基础,为杉木高产优质新品种的分子设计育种奠定基础[30]。