光学适配体传感器在赭曲霉毒素A检测中的应用研究进展

田风玉,周静,何悦*,焦必宁*

1(西南大学 柑桔研究所,重庆,400712)2(农业部柑桔及苗木质量监督检验测试中心,重庆,400712)

赭曲霉毒素(ochratoxins)是由曲霉(Aspergillus)和青霉(Penicillium)等丝状菌属产生的一种次级代谢产物[1],主要包括赭曲霉毒素A(ochratoxin A, OTA)、赭曲霉毒素B(OTB)、赭曲霉毒素C(OTC)等7种结构相似的化合物,广泛存在于各种食品和饮料中,包括小麦、玉米、咖啡、可可、啤酒、葡萄酒和干果等。其中,OTA分布最广、毒性最强。研究表明OTA具有强烈的肾毒性、肝毒性、免疫毒性、致突变性、致癌性、致畸性和神经毒性[2]。此外,OTA具有较长的半衰期,较高的化学稳定性和热稳定性,且能够通过食物链在人体内富集,严重危害人们的身体健康[3]。鉴于OTA的危害性和分布广泛性,国际癌症研究机构将OTA列为第2B组可能致癌物[4]。同时,欧盟委员会对不同的食品和相关原料制定了OTA的限量标准,包括谷物原料(5.0 μg/kg)、谷物类食品(3.0 μg/kg)、焙烤咖啡(5.0 μg/kg)以及葡萄汁和葡萄酒(2.0 μg/kg)等[5]。目前食品中检测OTA的传统方法主要有薄层层析法[6]、高效液相色谱法[7]、高效液相色谱-质谱联用法[8]等。薄层层析法的优点是方法简单,使用的试剂价格便宜,但是存在灵敏度较差、所需试剂繁多、检测周期长、重现性不好和无法实现自动化等缺点,已不能满足现代检测的要求。高效液相色谱法、高效液相色谱-质谱联用法具有较高的灵敏度和准确度,但需依托大型精密仪器,且需要专业实验技术人员操作,限制了其在现场检测中的应用。近年发展起来的快速分析技术是现场实时监控OTA有效的技术手段。

利用适配体作为特异性识别分子所构建的纳米生物传感器可显著提高OTA检测的灵敏度、特异性和便捷性,非常适合OTA的现场快速检测。适配体(aptamers)是一种通过指数富集进化系统(systematic evolution of ligands by exponential enrichment, SELEX)在体外核酸分子文库中获得的一种寡核苷酸序列[9],可以通过折叠成特定的三维结构,与靶分子高亲合性地结合和高特异性地识别。此外,适配体还具有良好的稳定性、易合成、成本低、易于贮藏等优点[10]。适配体这些显著的优势受到人们的青睐,在纳米生物传感器领域中得到广泛应用。目前研究者已构建了多种基于适配体的传感器用于OTA的检测,如荧光适配体传感器、比色适配体传感器、电化学适配体传感器等。本文综述了近几年光学适配体传感器在OTA检测中的应用研究进展,旨在为新的适配体传感器构建以及快速检测OTA方法的开发提供参考。

1 光学适配体传感器在OTA快速检测中的应用

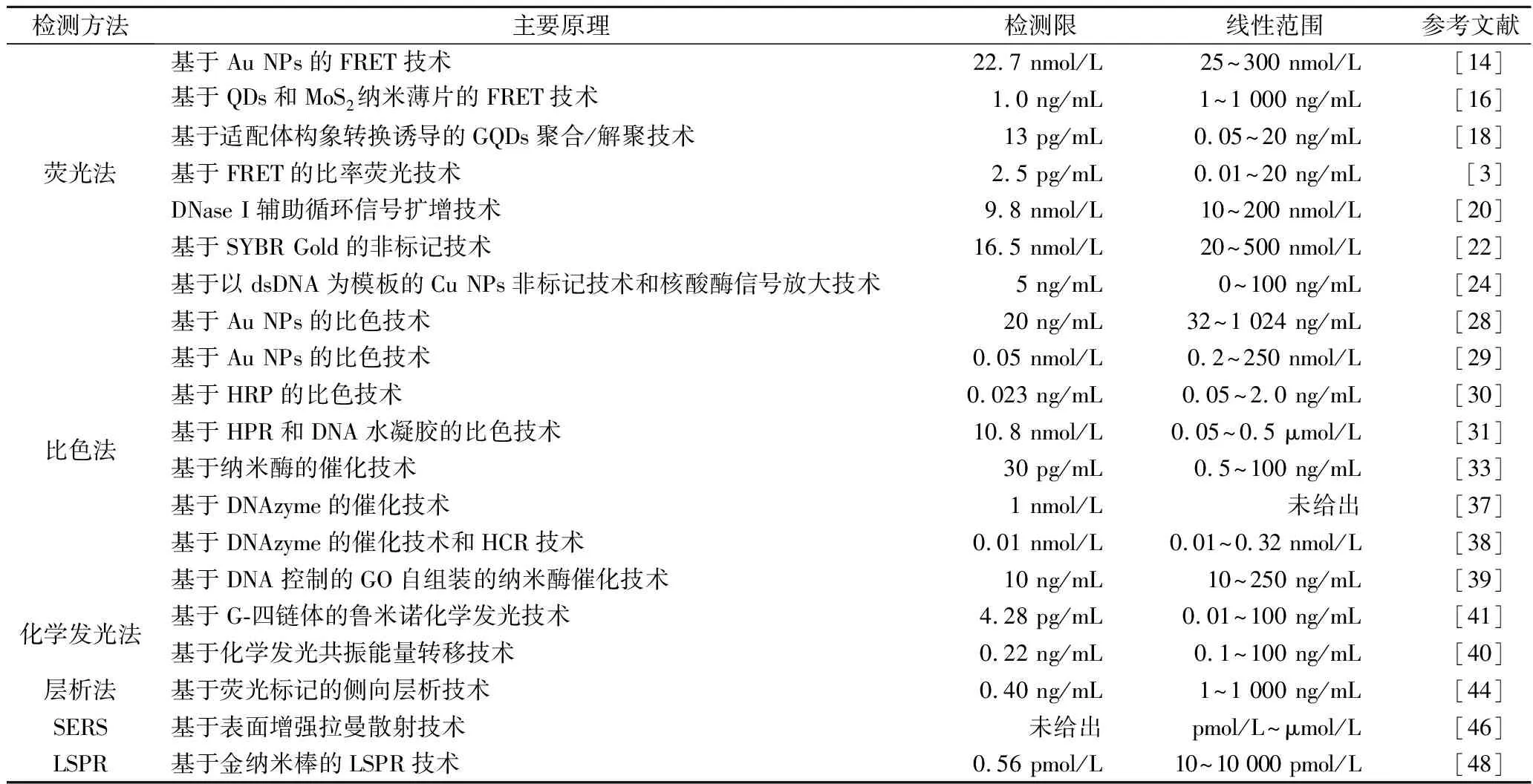

自GREGORY团队[11]首次筛选出能够特异性识别OTA的适配体以来,科研人员应用适配体作为识别元件构建了多种光学适配体纳米传感器用于OTA的快速、灵敏检测,见表1。以下将根据适配体光学传感器检测信号输出的不同,对现阶段光学适配体传感器用在OTA检测中的应用研究情况进行总结,并阐述其检测机理。

1.1 荧光适配体传感器

具有荧光特性的有机荧光染料、纳米材料等物质,在受到外界特定波长的光激发时,就会吸收能量发生从基态到激发态的能量跃迁,在返回其基态时可发生荧光现象[12]。荧光适配体传感器具有操作简单、分析时间短、检测信号读取便捷等优点,在实际样品检测中具有广阔应用前景。荧光检测法分为标记法与非标记法。

1.1.1 标记法

研究者们发现有些纳米材料本身具有良好的吸收光谱,当有机荧光染料、荧光团或者量子点与其相距很近时就会发生荧光共振能量转移(fluorescence resonance energy transfer, FRET)[13]。WANG等[14]利用标记在适配体上的有机荧光染料FAM作为能量供体,采用具有高消光系数的金纳米颗粒(gold nanoparticles, Au NPs)作为能量受体,开发了一种简便的荧光标记方法用于OTA的快速检测。在没有OTA存在时,FAM标记的适配体吸附在Au NPs表面,拉近了FAM和Au NPs的距离,FAM的荧光被金纳米颗粒有效地猝灭,此时体系的背景荧光很弱;当有OTA存在时,由于适配体与OTA具有较好的亲和力,OTA与适配体的特异性结合使得吸附在Au NPs表面上的适配体解吸附下来,增大了FAM和Au NPs的距离,此时FAM的荧光得到有效恢复。该检测体系对OTA展现出良好的选择性,检测限为22.7 nmol/L(9.1 μg/kg)。与传统方法相比,该方法具有操作简单、成本低、分析时间短的优点。然而,由于有机荧光染料FAM本身量子产量较低、光稳定较差[13],对检测方法的灵敏度产生很大的影响。

量子点(quantum dots, QDs)是一种新型的荧光纳米材料,具有独特的光学性质[15]。与有机荧光染料相比,QDs具有量子产率高、抗光漂白性好以及激发光谱范围广、发射光谱窄、一元激发多元发射等优点,在纳米生物传感器的构建中被广泛应用,可显著提高检测灵敏性。HU等[16]利用碲化镉量子点(cadmium telluride quantum dots, CdTe QDs)替代FAM,与适配体相结合作为信号捕获探针,结合具有荧光猝灭功能的二硫化钼纳米薄片,构建了一种新颖的荧光检测方法。该方法仅需一步反应就可以在较宽的线性范围(1.0~1 000 ng/mL)内实现对OTA的快速灵敏检测,其在红酒中的检测限低至0.5 ng/mL(0.5 μg/kg)。但是CdTe QDs中含有Cd元素,Cd元素作为重金属元素,会对环境造成一定的污染。而具有荧光特性的石墨烯量子点(graphene quantum dots, GQDs)本质是碳材料,因而是一种环境友好型材料,其合成也符合绿色化学理念。此外,GQDs还具有良好的光稳定性、亲水性、生物相容性和低毒性等优点[17],引起了科研工作者广泛的研究兴趣。GUO等[18]基于适配体构象变化诱导GQD的聚集和分散,开发了一种新型高灵敏的荧光检测方法。他们首先将与适配体互补的DNA序列(complementary DNA, cDNA)添加到GQD-适配体溶液中,cDNA与适配体的杂交诱导GQD聚集,GQD的聚集会引起其自身的荧光猝灭;加入OTA之后,OTA与适配体特异性结合导致GQD聚集体的分解,GQD的荧光得以恢复。使用该方法对OTA的检测,其检测限低至13 pg/mL(0.013 μg/kg),在红酒中检测的加标回收率为94.4%~102.7%,相对标准偏差为2.95%~8%,满足检测的要求。LU等[3]利用修饰有cDNA1的纳米氧化铈和修饰有cDNA2的石墨烯量子点(cDNA2@GQD),设计了一个比率型荧光传感方法用于OTA的检测。由于纳米氧化铈的荧光发射光谱与GQDs的吸收光谱重叠,纳米氧化铈与GQD之间的FRET可以通过静电相互作用有效发生,从而导致纳米氧化铈在360 nm的荧光强度和GQD在450 nm的荧光强度发生不同的变化。当在检测体系中没有OTA与适配体时,纳米氧化铈与GQD之间的互相吸附导致FRET的发生,此时360 nm处的荧光强度明显减弱,而450 nm处的荧光强度明显增强;加入适配体后,适配体与cDNA1、cDNA2的杂交增大了两者之间的距离,阻挡了FRET的发生,此时360 nm处的荧光强度明显增强,而450 nm的荧光强度明显减弱;最后加入OTA时,适配体与OTA的特异性结合诱导杂交链的解旋,纳米氧化铈与GQD又吸附在一起导致FRET的发生。因此可以根据纳米氧化铈和GQD的荧光变化比值对OTA进行定量分析。由于比率荧光传感器是通过测量两个波长的荧光强度来检测靶标物质的浓度,能够很好的降低检测体系带来的系统误差[19],所以该方法的检测灵敏度、准确度得到明显提高,检测限低至2.5 pg/mL(2.5×10-3μg/kg),在花生样品中检测分析的加标回收率90%~110%。

为了进一步提高检测的灵敏度,GUO等[20]开发了基于脱氧核酶的信号放大策略用于OTA的检测。当适配体通过π-π堆集作用吸附在单层碳纳米角(single-walled carbon nanohorn, SWCNH)上时,SWCNH能够有效防止单链DNA(single-stranded DNA, ssDNA)不被脱氧核酶催化水解。但是,适配体与OTA具有更强的亲和力,适配体与OTA的特异性结合迫使修饰有FAM的适配体从SWCNH上解吸附下来,随后被脱氧核酶水解并释放靶标物质进入下一个循环。靶标物质的循环扩增促使荧光信号得到明显放大,检测限得到显著降低。与相同实验参数下的非信号放大策略相比,信号放大策略对OTA的检测限降低了近20倍。

1.1.2 非标记法

以上阐述的荧光适配体传感器都是基于荧光标记的方法所构建的。荧光标记可能会降低适配体的亲和力和选择性[21]。为此,科研工作者构建了无标记的荧光适配体传感器用于OTA的检测。GUO等[22]利用OTA与适配体相结合可以形成G-四链体的特性,结合核酸外切酶 Ⅰ(exonuclease Ⅰ, Exo Ⅰ)以及SYBR Gold,开发了一种无标记的turn on荧光检测方法。无OTA存在时,Exo Ⅰ水解适配体,加入SYBR Gold,体系显示较弱的荧光背景信号;当有OTA存在时,适配体与OTA特异性结合导致适配体构象发生变化形成G-四链体,随后加入的Exo Ⅰ不能水解G-四链体,最后加入SYBR Gold,SYBR Gold作为信号探针嵌入G-四链体,荧光信号显著增强。在此方法中,检测体系的荧光强度与OTA的浓度成正相关。由于该方法省略适配体的修饰过程,从而使得分析检测过程更加经济、简单、便捷。

此外,铜纳米颗粒(copper nanoparticles, Cu NPs)合成方法简单、成熟,常用于构建无标记荧光纳米传感器,具有很大的应用价值[23]。LU等[24]应用双链DNA(double-stranded DNA, dsDNA)为模板的Cu NPs,结合基于核酸外切酶的靶标循环扩增技术,构建了无标记且灵敏度高的荧光检测方法用于OTA的检测。OTA适配体与其互补链cDNA杂交形成dsDNA,可作为合成Cu NPs的模板。在没有OTA存在时,在dsDNA模板上可以合成许多具有荧光特性的Cu NPs,此时溶液中荧光信号非常强;当溶液中存在OTA时,OTA与适配体特异性地结合,引起dsDNA双螺旋结构的破坏,导致无法合成Cu NPs,使得荧光信号显著下降。此外,RecJf核酸外切酶触发的靶标循环信号扩增技术促使该检测方法的灵敏度进一步提高,其在玉米样品中的检测限低至5 ng/mL(5.0 μg/kg)。

1.2 比色适配体传感器

基于比色法构建的传感器是光学传感器的重要组成部分,因其低成本、简单、快速以及不需要昂贵的检测仪器而受到人们追捧[25]。在比色传感体系中,可以根据反应体系颜色变化对靶标物质进行可视化检测,因此在食品检测分析领域中得到广泛应用。

许多纳米材料的表观颜色在其表面性质发生改变后会发生相应的变化,通过颜色的变化可以实现对靶标分子的定量分析。Au NPs由于制备过程简单,粒径大小可控,生物相容性好,且具有独特的物理和化学性质,使得基于Au NPs表面等离子共振效应所建立的比色检测方法在食品安全分析领域得到很大发展[26]。Au NPs的同种电荷相互排斥,使粒子间保持一定的动态距离而稳定存在。Au NPs之间的距离变化,会引起其表面共振频率改变,使得溶液呈现不同的颜色[27]。DONG等[28]利用Au NPs的这一性质,构建了一种简单灵敏的比色法用于检测白葡萄酒样品中OTA的残留情况。在优化条件下,该传感器在32~1 024 ng/mL可对OTA进行准确定量分析,其检测限为20 ng/mL(20.0 μg/kg)。XIAO等[29]通过靶分子诱导聚集的Au NPs分散,以相反颜色变化构建了一种灵敏的比色检测方法用于OTA的检测。在此方法中,将DNA探针1、DNA探针2分别修饰在Au NPs表面。DNA探针1、DNA探针2与适配体杂交形成Y形的dsDNA,引起Au NPs的团聚,此时溶液显示蓝颜色;而OTA存在时,OTA与适配体的特异性结合导致Y形dsDNA解旋,致使Au NPs解团聚,溶液显示红颜色。基于颜色的变化可实现OTA的可视化检测。该方法抗干扰能力强,且检测灵敏度更高,在红酒中检测限可以达到5.17 nmol/L(2.1 μg/kg)。上述2种检测方法都可以通过简单的一步操作完成OTA快速、灵敏、准确检测,在即时检测、现场分析中具有很大的应用价值。

辣根过氧化物酶(horseradish peroxidase, HRP)是比色反应中最常使用的一种天然酶,能够催化显色剂发生显色反应,产生显著的可视化颜色变化。最常见的显色剂是3,3′,5,5′-四甲基联苯胺(TMB)和2′-联氨-双-3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸(ABTS)。HRP能够催化过氧化氢(H2O2)氧化TMB,使其由还原态变为氧化态,产生一种可溶性淡蓝色终产物。LIN等[30]利用此原理,开发了一种低成本、高灵敏度的比色法用于OTA的可视化检测。在此方法中,首先制备了一种内部包埋有HRP的脂质体,随后在其表面修饰上与适配体部分互补的DNA序列构成信号探针。然后在磁球表面修饰上与适配体另一端互补的DNA序列,构成捕获探针。适配体、信号探针、捕获探针之间通过DNA碱基互补配对杂交形成一个哑铃型复合物。有OTA存在时,适配体与OTA特异性结合,导致复合物的解离,信号探针通过磁分离转移至添加有TMB和H2O2的微孔板中,随后脂质体溶解释放出大量的HRP,HPR催化TMB发生显色反应,反应体系由无色变为蓝色。反应体系中颜色变化的程度由OTA的浓度决定,且这种变化通过肉眼可以轻松地观察到。同时,该方法采用脂质体包埋HRP的技术,可以使更多的HRP参与催化反应,实现信号放大。该方法在0.05~2.0 ng/mL可以实现OTA快速、灵敏的定量分析检测,其检测限低至0.023 ng/mL(0.023 μg/kg)。HRP同样能够催化H2O2氧化ABTS,产生一种可溶性淡绿色终产物。PEI等[31]将HRP封装在DNA水凝胶的三维网状结构中,以ABTS为显色剂,通过DNA水凝胶的凝胶-溶胶变化,构建了一种双重信号放大的比色检测方法用于OTA的检测,在白酒中的检测限低至10.8 nmol/L(4.4 μg/kg)。

纳米酶是指一类本身具有类似天然酶催化活性的无机纳米材料,与天然酶相比,纳米酶具有制备工艺成熟、成本低、易于贮存等优势[32]。纳米酶的出现,为新型比色传感器的开发提供更多机会。HUANG等[33]利用Au@Fe3O4NPs作为纳米酶,构建了一种高效比色检测方法用于OTA的检测。由于2种金属材料结合在一起时,协同效应可显著提高纳米酶的活性[34]。他们首先将修饰有氨基的适配体偶联在玻璃球上(Glass Ball, GB),将与适配体互补的cDNA 修饰在Au@Fe3O4NPs上,适配体与cDNA杂交可以使Au@Fe3O4NPs附着在GB表面形成GB-aptamer/cDNA-Au@Fe3O4复合物。当待测样品中含有OTA时,OTA与适配体的结合导致GB-aptamer/cDNA-Au@Fe3O4复合物的解离,Au@Fe3O4NPs被释放到溶液中。通过简单的磁分离,被收集的Au@Fe3O4NPs在TMB和H2O2溶液中催化TMB氧化,溶液显蓝色。该检测方法灵敏度高达30 pg/mL(0.03 μg/kg)。

核酸不仅能够贮存遗传信息,某些核酸还具有催化功能[35]。例如DNA过氧化物酶能够在H2O2存在下催化TMB发生显色反应。DNA过氧化物酶是一段能形成G-四链体的DNA序列与氯高铁血红素组成的具有过氧化物酶活性的复合物[36]。HA等[37]开发了一种简单的基于DNA过氧化物酶的比色检测技术用于OTA的检测。他们设计了一条DNA序列,该DNA序列可形成发夹结构,从而有效地封闭G-四链体序列。在OTA存在的情况下,由于适配体与OTA的结合,使得发夹结构的DNA序列发生构象变化,暴露出的G-四链体序列与血红素结合形成DNA过氧化物酶,催化H2O2氧化ABTS,使得反应体系由无色变为淡绿色。颜色变化的程度与OTA的浓度正相关,其检测限为l nmol/L(0.4 μg/kg)。WANG等[38]利用DNA过氧化物酶的独特催化性能,联合杂交链式反应(hybridization chain reaction, HCR)信号扩增技术,开发了一种超灵敏比色传感技术用于OTA的检测,其检测限低至0.01 nmol/L(4.0×10-3μg/kg)。

此外,WANG等[39]以普通的pH敏感型变色染料酚酞(phenolphthalein, PP)作为指示剂,设计了一种新颖比色检测方法用于OTA的检测。在此设计中,酚酞和DNA1同时吸附氧化石墨烯(graphene Oxide, GO)表面,形成PP-DNA1-GO,DNA 2吸附在Fe3O4/GO表面,形成DNA2-Fe3O4/GO;DNA 1、DNA 2均为OTA适配体的部分互补链,与OTA适配体杂交,自组装形成PP-GO-aptamer-Fe3O4/GO复合物。在没有OTA的存在时,PP-GO-aptamer-Fe3O4/GO复合物可以通过磁性分离沉淀在离心管底部,取上清液加入低浓度的氢氧化钠(NaOH)溶液,上清液无颜色显示;然而,当OTA存在时,OTA与适配体的特异性结合导致PP-GO-aptamer-Fe3O4/GO复合物的解离,通过磁分离,PP-DNA1-GO将存在于上清液中,向上清液中滴加NaOH溶液时,GO上修饰的PP在碱性环境中成粉红色,使上清液的颜色发生明显变化,根据颜色变化的深浅可以有效判断OTA的含量。由于该方法仅采用普通的显色分子作为指示剂,可以方便地用于OTA检测,其在花生样品中检测限低至10 ng/mL(10.0 μg/kg),线性范围10~250 ng/mL。

1.3 化学发光适配体传感器

化学发光(chemiluminescence, CL)是物质在进行化学反应过程中伴随的一种光辐射现象[40]。CL测定技术具有极高的灵敏度,且具有操作简单、成本低等优点,已经被广泛应用于环境监测、食品安全、医疗诊断等领域。

过氧化物酶可以催化H2O2氧化鲁米诺产生化学发光。LI等[41]利用单分散二氧化硅光子晶体微球(single photonic crystal microsphere, SPCM),结合DNA过氧化物酶构建了一个背景信号低的化学发光分析方法用于OTA的高通量、高灵敏检测。在此方法中,将包含血红素适配体和OTA适配体序列的DNA1固定在SPCM的表面上,加入DNA2,由于DNA2与DNA1部分碱基互补配对,从而将血红素适配体和OTA适配体进行封闭。无OTA时,DNA过氧化物酶无法形成,表现为无化学发光信号的输出;当OTA存在时,OTA与其适配体进行结合,引起DNA2与DNA1解链,加入血红素,血红素与其适配体结合形成DNA过氧化物酶,催化H2O2氧化鲁米诺,产生较强的化学发光信号。根据化学发光的信号强度可对OTA进行定量检测,检测限达到了pg/mL标准,线性检测范围横跨4个数量级。

化学发光共振能量转移(chemiluminescence resonance energy transfer, CRET)是将能量由化学发光反应的供体分子传递给合适的能量受体分子的现象[42]。与荧光共振能量转移相比,化学发光共振能量转移不需要激发光源,降低了背景光的干扰,消除了体系的荧光漂白,减少了自发荧光。KIM等[40]基于此原理开发一种新型、灵敏、无竞争机制的OTA检测方法。他们首先设计了一条ssDNA,其中一段序列与血红素的结合可形成DNA过氧化物酶,可催化H2O2氧化鲁米诺,其产物产生较高的化学发光信号。该ssDNA另一端为OTA适配体,能与OTA高亲和性、高特异性结合,且末端有一个猝灭基团。当体系中无OTA时,由于DNA过氧化物酶与猝灭基团相距较远,体系显示较强的化学发光信号;当体系中有OTA,由于与其适配体特异性结合,使得猝灭基团接近DNA过氧化物酶,产生CRET,体系显示较弱化学发光信号。通过化学发光的降低量达到检测OTA的目的。化学发光信号强度与OTA的浓度在0.1~100 ng/mL呈线性相关,检测限低至0.22 ng/mL(0.22 μg/kg)。

1.4 其他光学适配体传感器

1.4.1 侧向层析适配体传感器

免疫层析法是一种将免疫技术与色谱层析技术相结合的检测分析方法。免疫层析技术因其成本低、快速便捷、能够用于现场即时分析等优势[43],在不同领域得到了广泛应用。CHEN等[44]利用免疫层析技术,根据OTA和cDNA与其适配体之间的竞争反应机制,开发了一种简便的方法应用于OTA的快速灵敏检测。在该方法中,当OTA不存在时,Cy5标记的适配体(Cy5-aptamer)与固定在检测线(test line, TZ)上的cDNA杂交,未捕获的Cy5-aptamer在毛细管力作用下继续向前移动与固定在对照线上(control line, CZ)捕获探针2结合,此时TZ和CZ区域中分别产生强烈的荧光信号。当OTA存在时,Cy5-aptamer优先与OTA的结合导致TZ中捕获的游离适配体明显减少,从而使得TZ的荧光信号明显减弱。无论检测溶液中是否存在OTA,适配体都会与CZ上的捕获探针2杂交,从而确保检测的有效性。根据荧光信号的变化,从而实现对OTA的定量检测。该试纸条在OTA含量为1~1 000 ng/mL线性关系良好,检出限为0.40 ng/mL(0.4 μg/kg),整个检测过程在20 min就可以完成。

1.4.2 表面增强拉曼散射适配体传感器

表面增强拉曼散射(surface enhanced raman scattering, SERS)是一种表面光谱技术。当分子吸附在金属表面后,由于光与金属之间电磁作用增强,使吸附分子的拉曼散射信号得到大大增强[45]。GILLIBERT等[46]使用简单的金膜为衬底,开发了一种高灵敏度和高特异性的SERS传感技术用于OTA的检测。他们首先采用热蒸发镀膜的方法制备了SERS衬底,然后在金膜表面修饰上高浓度的OTA适配体,最后采用6-巯基乙醇(MOH)作为封闭剂构建了一个SERS适配体检测平台。当用拉曼光谱仪检测待测样品时,用统计学方法(OPLS和PCA)分析SERS信号的光谱变化,可以实现在pmol/L到μmol/L的浓度范围内对OTA的高灵敏定量检测。

1.4.3 表面等离子体共振适配体传感器

表面等离子体共振(surface plasmon resonance, SPR)是在金属和电介质界面处,入射光场在适当的条件(能量与动量匹配)下引发金属表面的自由电子相干振荡的一种物理现象[47]。随着纳米加工技术的发展,金属纳米颗粒或阵列结构局域表面等离子共振技术(localized surface plasmon resonance, LSPR),得到广泛的应用。KIM等[48]利用表面修饰有适配体的金纳米棒(gold nanorods, GNR)以及小檗碱(BER),建立了一种高灵敏度、无标记的LSPR检测技术用于OTA的分析检测。OTA存在时,适配体与OTA的特异性结合形成G-四链体,引起GNR表面折射率发生微弱的变化。加入BER,由于BER与G-四链体的相互作用,使得GNR表面折射率发生明显变化,进而促使LSPR峰向右显著移动、LSPR信号得到有效扩增。与普通方法相比,LSPR适体传感器灵敏度提高将近1 000倍,其检测限低至0.56 pmol/L(2.3×10-4μg/kg)。因此可以有效地用于定量分析样品中的OTA,如表1所示。

表1 光学适配体传感器Table 1 Optical-based aptasensors

2 总结与展望

由于OTA的毒性强、分布广,因此对食品样品中OTA的快速、灵敏、特异性检测具有十分重要的意义。与传统检测方法相比,光学适体传感器具有快速灵敏、简单经济的优点,在OTA污染的监测控制方面发挥重要作用。荧光法、比色法、化学发光是光学适配体传感器中最常见的3种方法,其次还有拉曼散射、侧向层析、等离子体共振等方法。这些方法充分表现了光学适配体传感器在OTA检测中的独特优势,显示出其巨大的发展潜力和广阔的应用前景。

随着光学适配体传感器在OTA检测的研究逐渐增多,很多问题也慢慢浮现出来。在今后构建用于OTA检测的高度敏感的适体传感器,必须考虑以下几个重要因素。

(1)OTA在食品中的分布特点是含量低、分布广,因此检测方法的灵敏度十分重要。目前很多方法都是采用OTA适配体与荧光团结合或固定在纳米材料表面上,但适配体的亲和力易受到载体的干扰,从而影响检测方法的灵敏性。信号扩增技术可以明显提高检测方法的灵敏度。因此,可使用无标记、非固定以及信号扩增技术用于提高OTA检测灵敏度。

(2)在食品安全分析检测中迫切需求开发一种能够快速准确,用于现场即时检测分析方法。无需复杂仪器的“一步检测”方法将会受到人们更多的关注。

(3)由于OTA往往同其他真菌毒素共同存在于食品中,开发基于适配体识别技术的多种目标分析物同步快速检测方法将成为今后研究的热点。

总之,随着SELEX技术、纳米技术及其他分子生物学技术的快速发展和相互融合,基于适配体的光学纳米传感技术将会在检测OTA领域中得到更广泛的发展和应用。