泉水叮咚 琴书常萦

——访山东琴书北路『邓派』传人姚忠贤

佟 灿

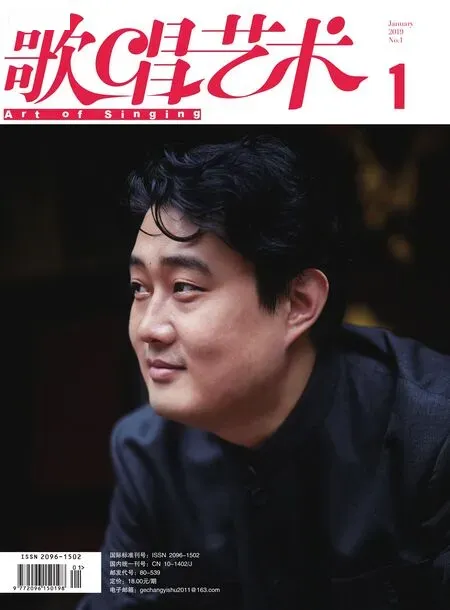

姚忠贤,山东琴书北路“邓派”的唯一传承人,国家一级演员,济南市曲艺团演员,第一批“国家级非物质文化遗产”山东琴书的负责人,中国曲艺最高奖“牡丹奖”和“晋冀鲁豫四省曲艺大赛”终身成就奖获得者。身为济南人的姚先生,虽年近八十高龄,但精神矍铄、思路清晰,谈起山东琴书如数家珍,滔滔不绝。

笔者第一次见到姚老师表演还是在懵懂的儿时,那时的我对姚老师和山东琴书还根本不能理解。再次见到姚老师演出,已是他在山东艺术学院创作排演的歌剧《檀香刑》的首演上。看过演出后,我就深深地被姚老师和他所表演的山东琴书感动了。不仅是我,当时身边很多人都钦佩地说:“这个人唱得真不错!”没想到,我与姚老师的两次相见竟相隔十余年。

怀着对姚老师的尊敬和对山东琴书的兴趣,在山东歌舞剧院冉令珂老师的引荐下,我来到姚老师家对其进行了访谈。姚老师热情地接待了我,并对山东琴书侃侃而谈(下文中,姚忠贤简称“姚”,访谈者简称“佟”)。

佟:姚老师,您好!您是山东琴书北路“邓派”的唯一传人,同时是首批“国家级非物质文化遗产”山东琴书的传承人,能讲一下您的专业学习经历吗?

姚:我今年快八十了(生于1941年),从14岁开始,跟着我的老师邓九如先生学琴书。那时候家里穷,为了生存我就去当学徒挣饭吃。我一直是“门里徒”,就是跟着老师一字一句、口传心授学的那种。从学发音咬字、拉琴表演到登台演出,学了很多年。后来,我先是跟着老师谋生计,接下来和老师一起进了曲艺团,有了一份稳定的工作。“文革”时,曲艺团解散,我又被分到运输公司。好在那里有宣传队,我进了宣传队,在候车室里给旅客唱,反而演出机会更多了,那几年就等于在体验生活了。虽然很受大众欢迎,不过总归是业余的。直到1977年,领导把我调回了曲艺团,才可以以专业演员的身份研究琴书、演唱琴书。无论生活有什么变化,我始终没有丢下琴书。

佟:因为我们年纪比较小,真正接触琴书并不多,很多关于琴书的事儿都是从老一辈那里听来的。通过查找资料,我发现关于琴书的文献多见于20世纪50、60、70年代,接下来很长一段时间就非常少见了,直到2010年开始才出现一些新的文献,这也从侧面也反应出咱们琴书有一段时间的发展是比较艰难的。面对时代发展而非物质文化遗产逐渐衰落的压力,您是怎么坚持下来的?为了传承和发展,培养新人是非常重要的,您对选择徒弟有什么要求?

姚:说起来,当时真的是太难太难了!我记得很清楚,1984年之后,由于流行音乐的冲击,各种演出都不再需要我了,甚至连我的学生都改行了,但我还在坚持。有一次演出,只剩我自己,要知道琴书一个人是唱不起来的!我向领导提出,给我个助演演员。结果,第二天领导说:“给你个人你能挣钱吗?今天不用演了……”气得我摔门而去。但心里却明白,如果琴书艺术将来没有发展,谁会尊重我啊?作为一名演员,突然不让我唱了,是一件非常难受的事情,同事们都改行,没有观众看演出,我自己比谁都难受。

我这个人很倔强,对琴书也非常执着。于是我坚持练习,没白没黑偷着练。为什么偷着练呢?因为人家都笑话我,“没人唱了,更没人听了,你还练个什么劲?”但我就是要坚持,在家里练声音太大,我就躲在衣柜里练,还在路上边走边唱。当时很多人都觉得我一定是疯了……回想起那段时光真是太难了。后来我到处找地方演出,还在趵突泉认识了两个人,一个是左玉华、另一个是敲大鼓的。有了演出地点,又凑齐了人,天时地利人和,我们把琴书又唱起来了,琴书又逐渐“火”了。

20世纪80年代,我们的民族艺术处于低谷,遍地都是流行歌曲,但是有两件事情让我非常高兴。第一,是有一天我在趵突泉演出结束之后,在路上走,附近有两个和你差不多大的学生模样的小姑娘指着我偷偷说:“这不刚才那个唱流行歌的吗?”这时,我的内心非常高兴和激动,虽然那两个学生不懂琴书,但她们说我是唱流行歌的,说明她们喜欢听!第二,是我去轻工业学院演出,当时非常紧张,心里暗暗打鼓。那时琴书本来就处于低谷时期,被人欣赏很不容易,我本来想着是去一个小教室唱,结果后来被安排在大礼堂演出,我唱了一个多小时才下来。这两件事情给我增加了自信。谁说山东琴书不行,谁说山东琴书没有年轻观众?

那时,我经常想为什么年轻人喜欢听流行歌?因为流行歌曲的旋律既美又好听,每个字都有音符。但曲艺演唱中有时候就没有音符(音高),只是很“白”地“扔”出去了,所以现在我也会想把音符融合到琴书里,让更多的年轻人也来听,这是我一直研究的问题。

山东琴书,有以菏泽为代表的南路、以济南为代表的北路和以青岛为代表的东路。那时,我发现南路和东路都在演出,唯独没有北路。这时候,我就开始琢磨如何传承以济南为代表的北路琴书,让它更加发扬光大。毕竟当年邓九如先生只教了我一个,北路琴书现在只有我一个人在唱,我不能让琴书在我这里失传,那样对不起老师,也对不起这门艺术。所以,我当时招了几个学生,没白天、没黑夜地教他们,再难也要坚持。就这样,北路琴书终于逐渐恢复起来了,后来还夺得了一等奖。

琴书不光要传承还要发展,我认为最重要的不仅是保持琴书原本的韵味,还要与当代流行的事物相结合,与时俱进。大众喜欢的《泉水叮咚响》《青藏高原》《月亮之上》等,我将它们都加入山东琴书的唱腔中。比如用琴书的曲牌唱“我在仰望,月亮之上……”甚至谁都没想到,一个唱琴书的老艺人也会在后面加上语气词—欧耶!欧耶!年轻人喜欢的李清照《一剪梅》,是因为朗朗上口、意味深远,我也用琴书唱。但对于文化程度不高的我,《一剪梅》的每一句话都有两层意思,要想配上琴书的唱腔,就需要一字一句地反复琢磨和练习。改编虽难,但与此同时我在艺术上也提高了。

我认为,结合大众喜爱的词设计新的唱腔,不但要表达其含义,还要好听。比如“一种相思,两处闲愁”这一句,“思”的拍子要拖住,但又不能唱“死”,才能符合意境。不论是《檀香刑》还是这些曲子,每一处都是我自己仔细研究琢磨出来的,没有半点马虎,这些都带给我很大提高。我相信只要我们好好研究,将琴书艺术与时代相结合,就一定能传承下去(此时姚老师专门演唱了琴书版的《一剪梅》,优美动听、富有韵味,姚老师的表演十分感人,与我们平时所唱的虽然旋律不同,却又感觉处处相通)。

说起收徒弟,我现在有六个学生,男女都有。唱北路琴书用白声很多,也不能用唱美声、唱民族的唱法,一般人唱不来这个高度,所以符合条件的学生就很少,招生比较难。

佟:在歌剧《檀香刑》中,您扮演的琴书艺人让人耳目一新,以说书人的讲述作为全剧线索应该是国内歌剧的第一次,这与您平时表演有何不同?通过观赏这部歌剧,观众们认为您的声音通透嘹亮,咬字清晰明了,与某些“美声”演员唱中国歌却需要字幕形成了鲜明对比,您感觉琴书与声乐演唱有何异同?

姚:《檀香刑》是我第一次与歌剧合作,同时对于歌剧来说,也是第一次与琴书合作。当时“山艺”的李云涛院长找到我,我的内心其实非常忐忑,压力也很大。因为我面对的是欣赏歌剧的观众,担心他们不能接受琴书艺术,也担心如果自己唱不好会把整部歌剧搞砸。但“山艺”的老师和同学们都对我非常好,他们无时无刻地关心我、鼓励我。我想,这也是传承和发展山东琴书的一个好机会,于是,便下决心要演好。

琴书也是歌唱的艺术,要给观众讲故事,所以也一定要把字咬清楚,不能为了追求腔的美或者声音好听而丢掉咬字。这和民族唱法的要求相通。如果连字都咬不清楚,台下的观众怎么会明白咱唱的内容呢?声乐发展的历史比较久远,有自己的一套理论和方法;但是琴书是靠口传心授,再加上之前我们的确文化水平不够,所以有很多方法我们心里明白但讲不出来,这需要我们慢慢去总结。

对于《檀香刑》,我思考了很多,每思考一遍都有不同感受,所以每唱一遍都有不同,这些都是千锤百炼来的。比如“老赵家,是大清第一刽子手”一句,这个“刽子手”要弱唱。一是要引起观众注意,要听,老赵家是干什么的;二是,最初我想强调“刽子手”这三个字,可想到这个老赵是个反面人物,他的行为是受讽刺而不是受赞扬的,就不能唱出雄赳赳的感觉。歌剧《檀香刑》的琴书部分是导演给词,我自己反复琢磨再加入唱腔,所有唱腔都没有谱子,全是靠自己记住的,里面的字句我也有修改。比如“德国鬼子中国兵”这一句,“中国兵”听起来不是很恰当,我们中国官兵是非常优秀的,所以我把它改为符合时代背景的“袁世凯的兵”。说起这些真的太多啦,你看,这才是第一版。(年近八十的老人拿出剧本,贴近眼镜吃力地看,我看到剧本上到处都有他细细修改的痕迹。)

平时的表演我会看观众,根据场合来表演,比较新潮和融合的东西多,但《檀香刑》给了我这个平台,我可以充分展现山东琴书,所以要用最正宗、最原汁原味的北路琴书来演绎。

佟:我们常见的琴书表演形式为围坐表演或八字形,唱为主,间或说白、对白,表演者分持不同的乐器自行伴奏,比如您的乐器是坠琴,对吗?琴书表演吸收了戏曲唱腔与民间小调的优点,所表演的故事内容十分丰富有趣。随着时间的推移与发展,各路琴书逐渐形成了自己唱腔上的特点,咱们北路琴书的特点是什么呢?

姚:我使用的乐器是坠琴。(姚老师当即拿出自己的坠琴演奏了一小段,穿透力十足。我还发现姚老师会弹扬琴,并用扬琴给坠琴找音、调弦)。北路琴书的风格是大方、大气又不失幽默诙谐,现在比较受广大群众喜爱。

说起北路琴书的特点,在调性上来说,传统的北路琴书是用B调演唱,而我通过自己摸索改用了C调演唱。一是因为我本身声音比较高;二是因为女学生唱传统的B调太低,容易唱不下去,不便于传承。于是,我找了C调这么一个点,男学生可以唱原本的降B调或B调,女学生可以唱C调,这样能保证更多的人来学唱琴书。从前奏上来说,过去不管唱什么曲子都是用传统的八大板前奏,欢快的曲目就套上欢腾的,伤感的曲目就套上悲伤的,但总体比较拖沓、绵长。我做到了与我的老师传授琴书的不同,创作了新的前奏,改变了一成不变的模式。比如《亲上亲》反映的是农村的俩亲家要结合的喜庆场景,如果运用传统的前奏十分拖沓,于是我为这个新段子写了约35秒的前奏曲谱。由于我不识谱,担心一段好的旋律会遗忘,我就用字标记,再转换为数字标记,最后又找人记谱,写出节拍和谱子。但创作这个前奏,也是我多年的经验和技术积累的(姚老师说到这里非常自豪,立刻唱起了《亲上亲》的节奏)。

从结尾上讲,也有很多不同。以歌剧《檀香刑》的琴书部分为例,琴书部分的7段结尾我都经过了深思熟虑,让它们根据故事内容的发展和情感的变化而有所不同。第一段的结尾我是以坠琴伴奏结尾的“”,下一段的结尾变成了“”。另一段我又有所改变,借用了豫剧中的一段曲调”,还有这一段的结尾是“”。由于我不识谱,这些全都需要自己用脑子记。所以,对我来说难的是由于不识谱记不下来,会错过想好的唱腔。以《红腰带》为例,别人写好词给我,为了声情并茂地为观众演绎,我自己编配了所有的旋律,每一句唱腔都是根据背景和情感而唱。

在咬字上,一切都要仔细琢磨,提前安排好,是轻些好、板前好,还是抻一抻好?比如《檀香刑》中“要上刑场”这一句,在加上装饰音的同时用上气,再托起来。“她自愿赴刑场替爹去死”一句中的“死”占了好几个音,比较长,如果全唱“si”会非常挤且不好听,把字头唱“si”而后面加上一个虚字“啊”,听起来一下就舒服了很多。艺术创作一定要反复琢磨,不能马虎,一字一句、一个行腔都要精益求精,决不能凑合!

总体来看,随着社会节奏的加快,我对琴书段子长度也做了调整,去掉了原先多余部分,过去二十分钟的现在唱十三四分钟。过去一句一个过门,四句非要一个大过门,我取其精华,欢快的曲子结尾处加快,甚至有时候创作得和歌曲比较相似。如《檀香刑》中“听说用那檀木橛子把那孙丙钉,孙眉娘顿时她就慌了情”一句,第一句轻轻地唱“听说用”,然后再慢速唱“那檀木橛子把那孙丙钉”,交代清楚剧情。第二句“孙眉娘都慌了情”,要加快速度。如果一成不变地仍旧慢速,就没有气氛了;但如果头一句就慌慌张张,又不能交代清楚剧情了。这些点点滴滴都要注意到,一字一句都要琢磨到。现在很多年轻人都喜欢“动次打次”的节奏,我们如果还慢慢悠悠可不行。所以还要做到节奏与剧情发展、时代相结合。作为一个演员,要琢磨到观众和剧情的需要,尤其是你们年轻人,要充实自己,掌握更多东西。

佟:您取得这些成就,与您多年的刻苦练习分不开,特别是琴书是要弹琴说书,有说、有唱、有表演,您平时是如何练习的?您有什么经验与我们分享吗?

姚:我这一生什么都没有,就获得了一摞证书。学习艺术必须要天天练,虽然我这么大年纪了,体力还可以,抓住空闲时间就唱一段。琴书这门艺术,天天练才可以保持嗓子的耐力和高度,因为调是固定的,上不去就不能唱。琴也要天天练,保持手指灵活。这么多年,我深深体会到艺无止境,你怎么练怎么有。要多练,才能达到熟能生巧,所以一定要严格要求。

佟:作为中国曲艺最高奖“牡丹奖”得主,您的代表作是什么?获奖对您有什么影响呢?

姚:第一批“牡丹奖”是根据艺人长期的成就和积累评定的,当时我们一起表演了《生灵叹》,但我最拿手的还是《断桥相会》《刘玲醉酒》《吕洞宾戏牡丹》《梁祝下山》,这些正宗的、原汁原味的琴书。如《偷年糕》《反正话》《振超传艺》,虽然很热闹,大众也容易接受,但真正韵味十足的还是那些有代表性的传统曲目。我们去香港、台湾等地演出也是表演传统曲目,但我依然认为琴书应该与时俱进才能发展下去,比如十年前唱的曲目现在再唱,我可能又要改歌词和唱腔了。

奖是荣誉,是以前成绩的体现。但艺术没有边界,不能说拿了奖就到头了,还要继续研究。

佟:2016年10月,山东省吕剧院来山东师范大学举行了“高雅艺术进校园”的活动,那场活动深受学生们的喜爱。如果有机会,您愿意去高校与大学生们交流吗?您希望是什么形式?如果可以在学校开课,您认为初学者需要注意什么?

姚:前些年有些高校邀请我去办讲座,我一般是以说唱的形式,学生们都很喜欢。如果再有机会去高校,也可以五六个人一组,小范围的交流学习,这样可以做到口传心授,我教一句,大家唱一句,会学得更加深入仔细。比如《偷年糕》就很适合初学者学习,简单轻快、咬字清晰,韵味醇厚。但人人会唱谱子和词,做到行腔与韵味还需理解作品和运用情感,需要不断地积累。

我和琴书这一路走来,慢慢走出山东、走向全国,不管走到哪里,我都打心眼里高兴。我也没想到北路琴书可以在曲艺普遍低落的时候这么受欢迎,越走越好。特别是你们大学生、年轻人能对琴书感兴趣,让我打心眼里高兴。希望有机会可以常和你们学生在一起!

后 记

在采访姚老师前我内心十分忐忑,因为他的档期非常满,没想到,他非常爽快地答应了我采访的要求,让我第二天早上就去他家,还特别嘱咐我距离有些远,一定要趁凉快早些去,让我十分感动。姚老师非常和蔼,怕我紧张,像聊天似的回答每个问题,还专门拿出琴来示范演奏,忙活了整整一上午。临走的时候专门送我到楼下,还重复说,你们喜欢琴书,我打心眼里高兴……多好的老艺术家啊,期待与他的下次见面!

——豫东琴书