接触网质量评价方法与评价体系

张文轩,王婧,杨志鹏,汪海瑛

(中国铁道科学研究院集团有限公司 基础设施检测研究所,北京 100081)

0 引言

近年来,我国在高速铁路领域取得了一系列举世瞩目的成就。为实现2016年《中长期铁路网规划》中“八纵八横”的目标,我国高铁仍将处在快速发展期。日益庞大的高铁网络为经济社会发展提供了重要的支持和保障,同时也给运营管理单位带来了巨大的安全压力。铁路部门各层面都在积极探索科学有效的养护维修管理方式,在经济、高效的基础上,保障高铁系统的安全性与可靠性。

牵引供电系统是电气化铁路的重要组成部分,中国铁路总公司从2012年开始构建高速铁路供电安全检测监测系统(6C系统)。经过6年多的不断发展,6C系统已在各铁路局集团公司广泛使用,信息化建设也逐步完善,设备履历、检测数据、故障维修等信息均可通过网络共享[1]。现代化检测监测手段极大地提高了生产效率、节约了养护维修成本[2]。与此同时,如何利用已有数据,更好地发挥海量检测监测数据的作用,成了新的研究热点。目前,接触网检测监测数据主要通过对各检测参数的阈值判断,发现设备的局部缺陷,但检测数据利用率较低,加之高速铁路施工质量逐步提高,众多高速铁路接触网只能检测出少量或几乎无局部缺陷。因此,利用积累的海量数据对接触网质量进行整体评价是当前的研究趋势之一。

部分研究成果如下:在调研和统计分析的基础上,利用可信度理论分别实现对牵引供电系统和接触网可靠性的模糊评估[3];在综合分析现场实际情况的基础上,采用可靠性分析中的状态空间法、网络法等建立了接触网可靠性模型[4];基于故障树分析法建立了接触网系统的可靠性模型[5]。此类研究评价结果反映的是接触网的可靠性,难以直接用于指导接触网设备的管理和维修。以指导维修为目的的研究则更注重现场应用,例如利用模糊数学的隶属度理论,根据接触网检测数据及各参数的评价阈值,建立接触网健康状态的综合评估模型[6]。该评估方法综合了安全性评价指标、平顺性评价指标、受流性评价指标3类指标,并以《接触网运行检修规程》为量化评价的主要依据,但该方法与接触网局部评价的大部分功能重合,且影响因素众多、应用场景不明确,仍为局部评价,不能进行区段性的整体评价,不便于推广使用。

在此,从现场实际应用需求出发,根据接触网完成施工后的联调联试、正式运营后的动态检测、日常养护维修、三级修等不同应用场景,以及不同的数据特性,研究提出便于现场使用、具有较强针对性、用于指导养护维修的接触网区段质量评价方法,并结合接触网局部评价,构建新的接触网质量评价体系,可进一步完善从状态评估到维修决策的管理流程。

1 接触网局部评价

采用接触网检测参数的阈值评价接触网局部状态的方法相对成熟,现行标准对判断接触网的几何位置、弓网关系、受流质量等应检测的参数,以及各参数应满足的范围都作出了明确要求。

目前,我国广泛使用的检测数据评价标准主要有:TB/T 3271—2011《轨道交通受流系统受电弓与接触网相互作用准则》、TG/GD 124—2015《高速铁路接触网运行维修规则》。其他大多数国家采用IEC 62486—2010《轨道交通受流系统受电弓与接触网相互作用准则》(TB/T 3271—2011修改采用IEC 62486—2010)、IRS 70019《轨道交通固定设备接触网互通性评价》等。局部评价常用检测项目及用途见表1。

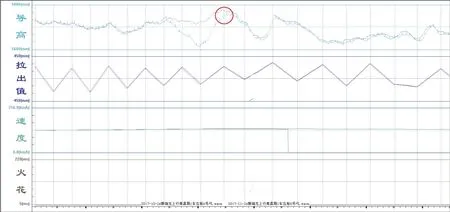

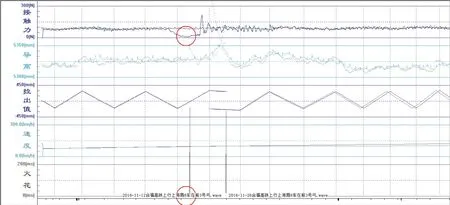

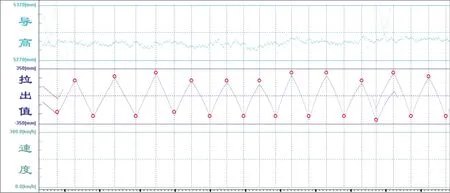

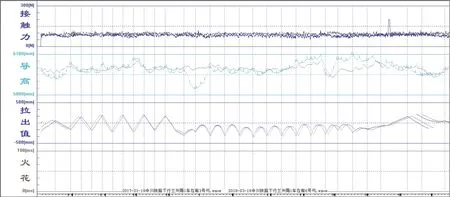

通过表1中的检测项目可诊断出接触网的局部缺陷,对有缺陷的处所进行调整,便可获得更好的接触网质量状态。采用局部评价发现一跨内接触线高差缺陷见图1,采用局部评价发现最小弓网接触力和燃弧缺陷见图2(图中灰色曲线为维修整治前波形,彩色曲线为维修整治后波形)。

表1 接触网局部评价常用检测项目及用途

图1 采用局部评价发现一跨内接触线高差缺陷

图2 采用局部评价发现最小弓网接触力和燃弧缺陷

这种局部评价方式关注接触网“点”的缺陷,注重发现并消除接触网的安全隐患。但随着高铁的快速发展,依靠局部评价方式发现的缺陷越来越少。因此,仅依靠局部评价已无法满足指导养护维修的需求。同时,随着高铁网络的日益扩大,为了实现根据接触网实际状态实施预防性状态维修的目标,为合理制定维修策略、分配维修资源提供依据,接触网运营管理部门对接触网质量分区段评价的需求日益迫切。

2 接触网区段评价

接触网区段质量评价关注接触网“线”的区段整体状态,通过对影响接触网质量的检测数据进行计算,获得设备整体区段质量状态的量化描述,进而指导接触网设备的维修管理。其目的不是消除缺陷,而是提高接触网性能、优化弓网关系、延长接触网运行寿命,并指导维修决策。

根据不同的应用场景,接触网区段质量评价方法规定了2个参数,分别为接触网静态质量指数(Catenary Static Quality Index,CQI)和弓网运行质量指数(Catenary Pantograph Operational Index,CPOI)。

接触网CQI主要应用于新线联调联试、日常养护维修、接触网三级修等需要对接触网进行精修调整的场景,用来表征接触网静态位置与目标位置的偏离距离,是一个距离当量(单位:mm)。CQI由拉出值静态测量值与目标值的偏差、一跨内接触线高度的标准偏差、定位点高度距其前后2定位点高度连线的垂直距离3个分量加权求和获得。

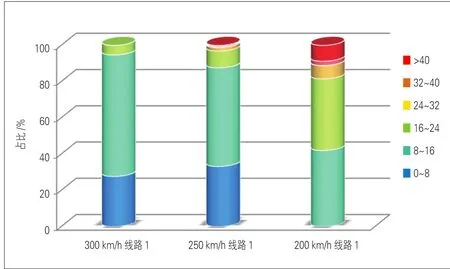

部分线路CQI在不同区间的占比见图3,选取3条不同速度等级的典型线路进行说明,接触网静态质量的优劣可通过CQI在不同区间的占比以及平均CQI进行区分。而在实际应用中,可根据不同速度等级的要求,优先消除CQI较大的锚段,控制CQI大值的占比。例如图3中300 km/h线路1的接触网静态质量最优,CQI几乎全部分布在0~20 mm;而200 km/h线路1的接触网静态质量明显比300 km/h线路1和250 km/h线路1差,其中还存在8.7%的锚段CQI>40 mm,应优先调整。

图3 部分线路CQI在不同区间的占比

接触网CPOI主要在动态检测中评价接触网的动态运行性能,用来表征接触网动态运行质量与理想状态的差异。CPOI由4个分别以拉出值、接触线高度、弓网接触力、燃弧率为变量的logsig函数加权求和获得,CPOI无量纲,数值范围为0~10。

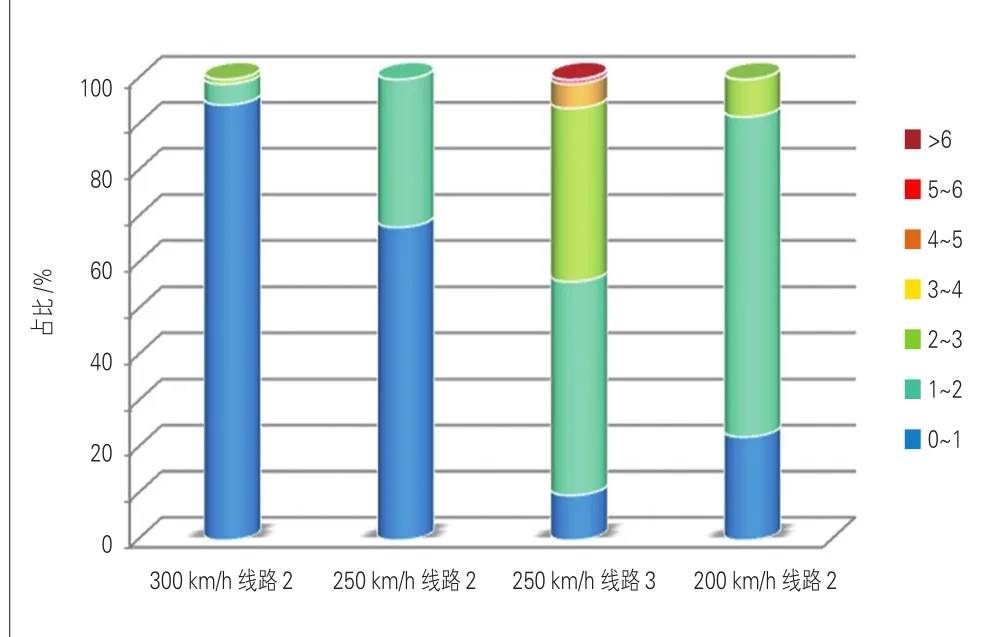

部分线路CPOI在不同区间的占比见图4,选取4条不同速度等级的典型线路进行说明。与CQI类似,弓网运行质量的优劣可通过CPOI在不同区间的占比及平均CPOI进行区分,同时可根据实际情况优先消除CPOI较大的锚段。300 km/h线路2中,0≤CPOI<1的锚段占比最大,为94.5%,说明该线路弓网动态运行质量整体优于其他线路,同时该线路2≤CPOI<3的锚段占比为1%,而250 km/h线路2中无CPOI>2的锚段,该现象也说明,CPOI所反映的弓网动态运行质量不仅与接触线几何位置相关,同时也与受速度影响较大的接触网动态特性相关。而对于接触网静态质量较差、运行速度较高的250 km/h线路3,则出现了CPOI>5的锚段,表明该线路弓网动态运行质量有待提高。

图4 部分线路CPOI在不同区间的占比

接触网的局部评价和区段评价各有侧重,又有所关联,两者相结合,可对接触网设备质量进行更为全面、多角度的反映,应在接触网质量评价中综合考虑。

3 接触网质量评价应用

接触网区段评价不仅能宏观地反映接触网的整体质量,更好地满足管理需求,还可作为现场维修的指导依据,以提高养护维修质量。

3.1 优化接触网静态质量

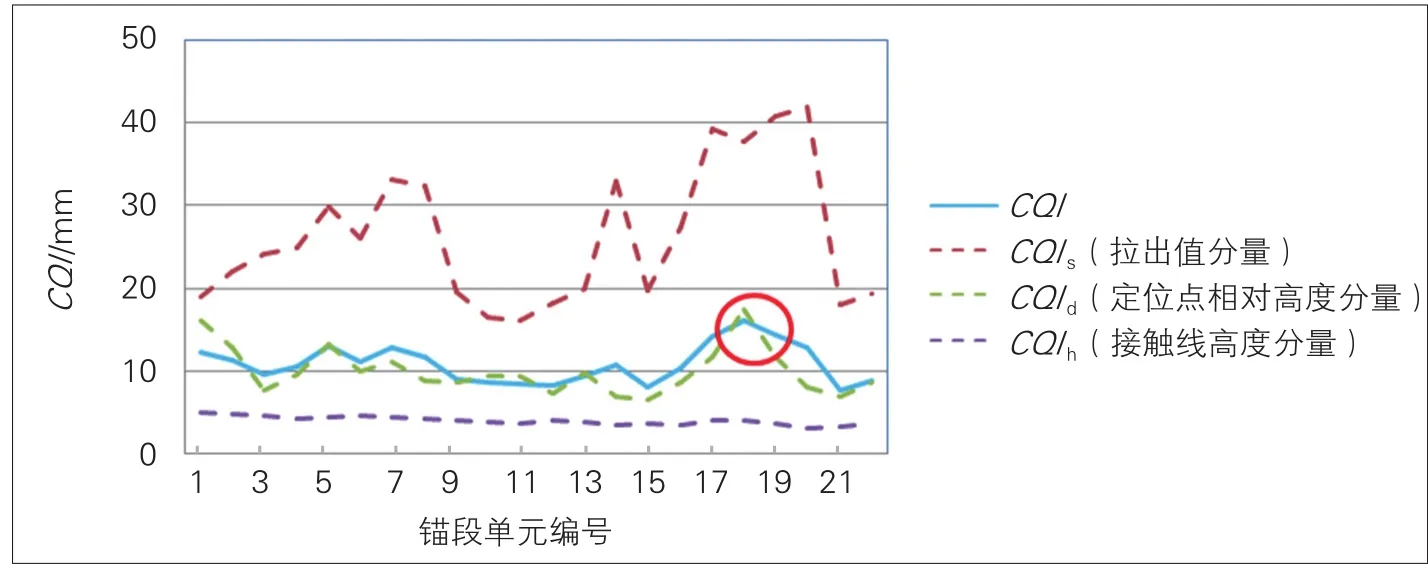

优化接触网静态质量对提升弓网受流质量有着重要作用。以250 km/h线路4为例,该线路接触网静态质量整体较好,CQI均为0~20 mm,可选择CQI值较大的锚段优先进行优化(见图5)。其中CQI最大的锚段波形见图6,可以看出,该锚段的拉出值偏差明显偏大,定位点相对高度可进一步缩小。

图5 250 km/h线路4部分区段CQI

图6 250 km/h线路4接触网静态质量较差锚段波形

3.2 提高弓网运行质量

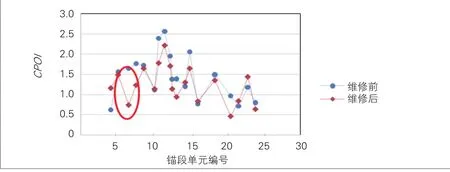

以200 km/h线路3为例,其弓网运行质量较差,维修前,该线路80%以上锚段CPOI大于1。经过集中整治,线路CPOI明显下降(见图7),部分锚段调整效果良好(见图8)。该锚段CPOI降幅接近1,但仍存在部分锚段调整效果不理想,需继续调整。

图7 200 km/h线路3维修前后CPOI

图8 200 km/h线路3维修前后波形

4 结束语

接触网局部评价能发现接触网“点”的缺陷,进而消除安全隐患;接触网区段评价能够量化描述接触网的整体质量,为现场维修提供决策依据,同时也可满足管理方面的需求。将接触网局部及区段评价相结合,构成完整的接触网评价体系。该体系不仅可为完善“检测监测—状态评估—维修决策”的管理体系提供强有力的理论支撑,还可降低养护维修成本,对基础设施管理单位经济、高效地安全运营意义重大。