安静详和保安堡

刘媛

保安堡是一处明长城军堡遗址。根据《三云筹俎考》记载,保安堡于嘉靖二十四年(1545年)土筑,万历元年(1573年)砖包。“本堡设在极边,地势平衍,与破、灭二堡相为唇齿。”所谓“保安”,大约蕴含着“保国安民”的初衷。

以上这段文献中所提到的“破、灭二堡”,即“破虏堡”“灭虏堡”,从字面上看,这俩名字颇有杀气腾腾的味道。灭虏堡也是明大同长城沿线的一个军堡,今天大部分堡墙尚存,也衍生出了一个古村落,但“灭虏堡”这三个字在今天的行政区划地图上是找不到的,因为它早已经改名字了,现在它的名字叫“管家堡”,位于大同市左云县。

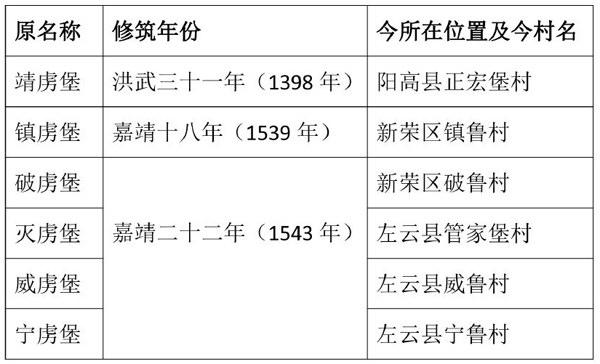

《三云筹俎考》所载明大同镇各城堡中,名字为“*虏堡”的,共有6个,分别是靖虏堡、镇虏堡、破虏堡、灭虏堡、威虏堡、宁虏堡,在今天,这6个长城军堡衍生成了大同市的6个村庄,名字也分别有了变化,列表如下:

对照以上表格中的地名变化,从“虏”到“鲁”的更换,在清朝已经完成。“虏”是中国古代中原地区对北方外族的贬称,所谓“东夷、西戎、北虏、南蛮”的说法由来已久。今人多熟悉的“鞑虏”源自北元的鞑靼部,后泛指蒙古各部,又称“鞑子”,这些说法也出自这个时期。明代“北虏”一词成了中原地区的汉人对北方草原上蒙古族的称呼,朝廷各种官方文件中较常出现,尤其是明代与边防有关的文献中更是随处可见。到了清末,“鞑虏”一词又变成了特指满清统治者,所以孙中山先生提出“驱除鞑虏,恢复中华”。满清入主中原站稳脚跟之后,对“虏”这样的刺目字眼特意进行了修订,有的用了谐音“鲁”,有的则彻底“改头换面”了,“灭虏堡”就成了“管家堡”。

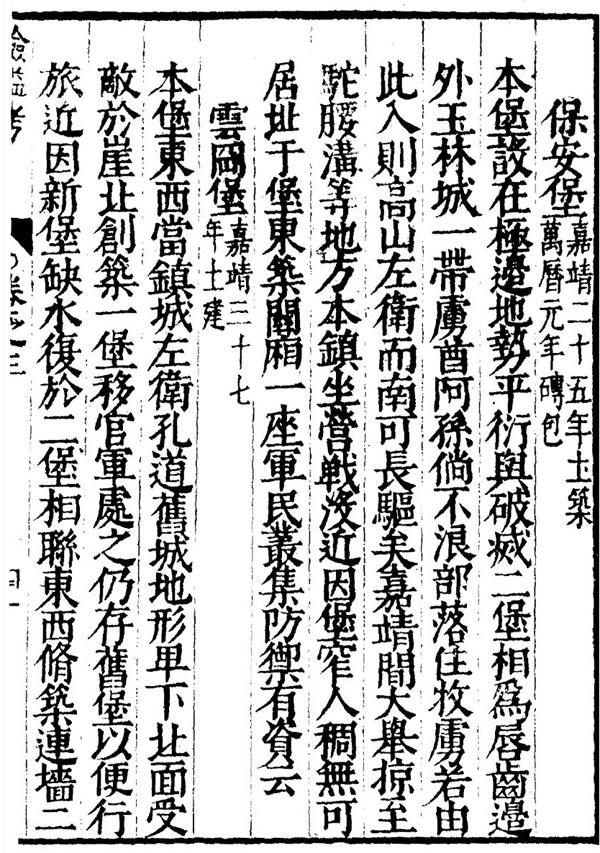

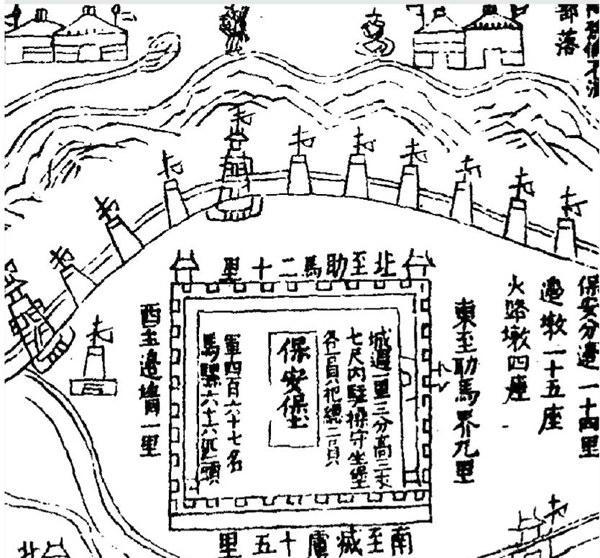

《三云筹俎考》所栽灭虏堡图说

《三云筹俎考》记载,灭虏堡“外控保安诸堡,内蔽左衛,盖云西要冲地也。东与破虏相接,地势旷衍,无崇山峻岭之限”。这段话指出管家堡修筑在一片旷野之中,所在的地形平坦宽展。今大同城西北50公里处的“S30孙右”高速公路上,有一个名叫“管家堡”的出口,下了高速就到了村边。

管家堡村比起大同长城沿线其他村庄来规模较大,人口也密集。村子的西面是一大片近年新修的居民区,也是左云管家堡乡政府所在地。东面则是灭虏堡的遗址,从空中俯瞰,依然能够大致看得出四四方方的形状。堡的东南部分墙体依然高大挺拔,被时光磨去棱角的巨大角墩在旷野上突兀而起,远远地在高速公路上就能看到。东墙是相对最完好的,因为它的外侧就是旷野。其他三面墙都被民居和道路切割得断断续续,湮没在了大片的民居中,残存的断墙也多在住户的院子里,墙根多挖了洞。所有堡墙上的包砖都被拆掉,村内随处可见用城砖砌的民居。文献记载此堡只在北墙开门,如今砖砌拱券的门洞尚存,但已经不再通行,门洞里堆满了秸秆等杂物。

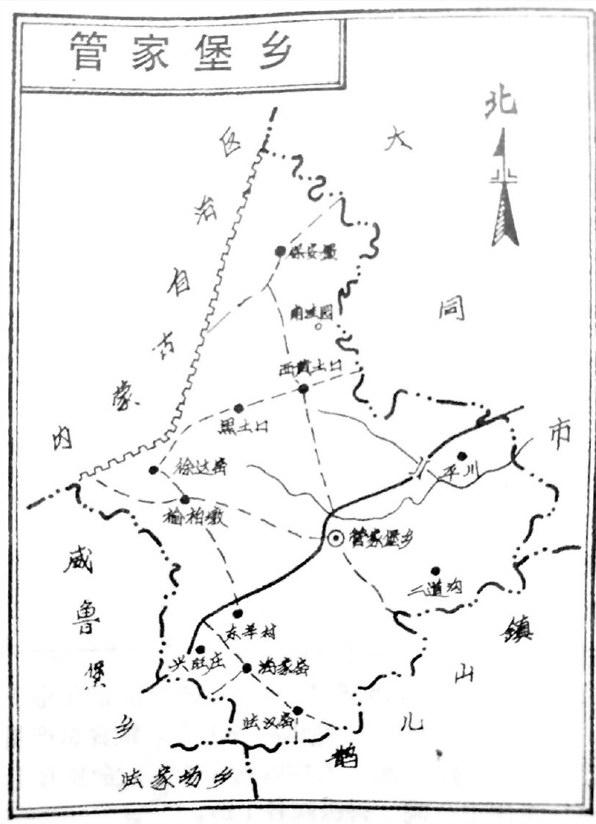

左云县志所绘管家堡乡图

管家堡北门外有一座土隍庙,“坐西朝东,现存正殿占地面积约13平方米。正殿建在长6米、宽3.9米、高1米的台基上,面宽一间,进深四椽,五檩无廊式,单檐硬山顶。南、西、北壁绘有壁画,残存面积10平方米,内容为神仙故事。”(山西省第三次全国文物普查丛书《大同文物集萃》三晋出版社2011年第一版)。如今这庙已经被修葺一新,台基上的殿堂虽然不大,但里里外外整整齐齐、干干净净的,庙里的香火也一直旺着。

管家堡北门外的路边还有一通清代的记事石碑,村民为碑专门修了一间前面敞开的小屋。大同在北魏时期做过长达一个世纪的都城,大同长城沿线常见北朝遗址。根据《大同文物集萃》记载,管家堡村附近还有一处北朝文化遗址,分布面积较大,有石砌水井,出土的陶片纹饰繁多,有罐、盆、壶等器型,遗物较为丰富。

管家堡内民居遗迹

卫星地图视角下黑土口西例两道长城交汇

管家堡村往北4公里多有一道东西走向的夯土长城,伴着长墙的,有两个东西相距1公里的村子,东面的叫黄土口村(也叫西黄土口),西面的叫黑土口村。黄土口正处于公路边,和大同长城沿线其他关口一样,也曾依傍着长墙修过一个规模不大的四边形堡,里面也曾有建筑。但长墙与口堡正好都修在一处漫坡上,如今人们将房子修在了漫坡下长城南面的一个浅凹窝中,组成了一个不到20户人家的小村子。坡上长城边的夯土堡墙和窑洞坍塌得几乎难以辨认,长墙也成了一道土垄,路边竖有长城文物保护标识碑。

黄土口往西,紧傍着土夯长城南侧有一条1公里长的小路,通往黑土口村。比起黄土口来说,黑土口村的人口较多,房子也多。土夯的长城从走势看是穿黑土口村而过的,但在村旁已经开始断断续续消失在田野里,进了黑土口村中,长城的墙体已经完全消失,也已经无法辨认口堡遗址。待出了村子往西,又有可以辨认的长城痕迹,继续在田野里向西延续。黑土口一带长城比较特殊的地方在于,村西约1公里的位置,有另外一道南北走向的土夯长城从北面延伸过来,两道长城在此交汇,形成一个开口向右倾斜的“v”状夹角。在夹角的尖上有一座巨大的墩台,从这里开始,东西走向的长城继续向西延伸,而南北走向的那道长城就此止住,不再向南延伸。

沿着黄土口村旁的公路继续向北走3公里左右,就到了保安堡。保安堡的明清历史文化遗迹较多,可以概括“一城、一堡、一口,一寺、一塔,一楼”。“城”自然是长城,这一带的长城大体呈南北走向,筑于平野之中,多处残损但威严尚存。附近还有一座巨大的带圆形围墙的墩台突兀在田野中,很是壮观。“堡”即是保安堡,四面土夯墙的轮廓已然模糊,堡里堡外都是人家住户,堡墙多处坍塌,北墙只剩下了西段的一截,而东墙和南墙基本上已经消失不见。只有西墙虽然豁口众多、坍塌严重,但还能大体连缀成一面墙的模样。

管家堡北门

管家堡村为石碑所修小屋

管家堡东堡墙

《三云筹俎考》所载保安堡

保安口筑在保安堡西侧的长城上,今天依然是山西和内蒙古的交界。因河道的漫延,今天穿越长城的路口改在了明保安口的北侧,长墙在这里被截断,断开的地方立着国务院公布的省区界碑、大同市的文物保护碑、左云县摩天岭长城风景名胜区管理界限碑。从此处向南穿越宽阔的河道,河道南侧可见明代所筑的保安口遗址,傍着长墙所筑的“口”字型堡围已经完全坍塌,但中间的巨型夯土墩台依旧挺拔,登顶的步道也依然清晰可见,附近地面上随处可见残损砖瓦。

保安堡中有一座南寺,早在1988年即是左云县文物保护单位,现存建筑为清代风格,西配殿前存明隆庆六年(1572年)记事碑,今被修葺一新,香火颇为旺盛。

保安堡村南的路边有一座八角形三层实心砖塔,台基、基座、塔身俱全,塔刹不存。八角的须弥基座束腰部分有砖雕,三层塔身的出檐皆仿木椽,其中第二层塔身有龛,内有石碣,但题刻字迹已经模糊。这座塔被称为“保安寺和尚塔”。大同长城沿线的乡村里固然有不少与宗教有关的建筑遗存,但砖塔还是很罕见的。

《三云筹俎考》所载保安堡图说

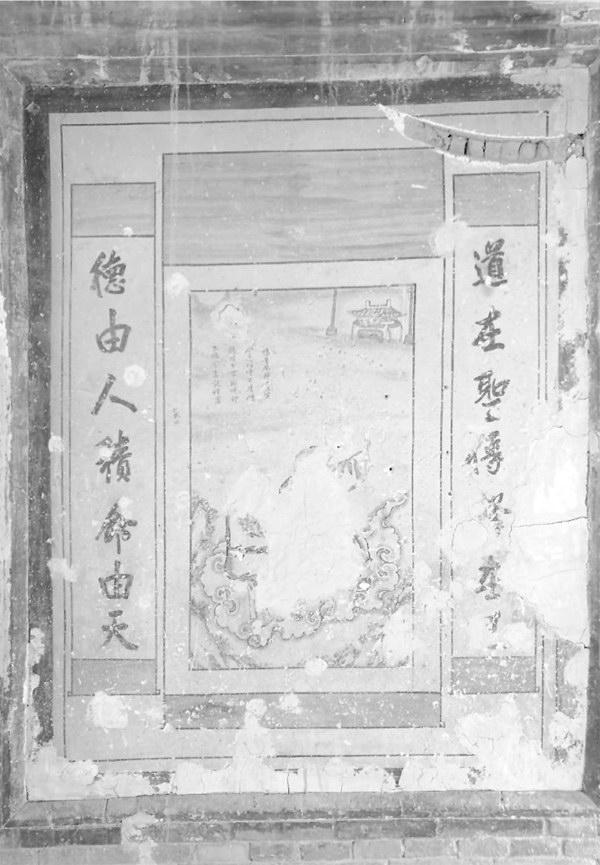

保安堡唯一的堡门开在东墙上,今门已不存。东门外的位置如今是一片开阔的广场,边上有一座明清时期遗留的乐楼,也就是戏台。里面的墙上绘有壁画,西墙上是山石楼阁,题有“道在圣传修在心,德在人修命在天”;东墙上画着明月祥云,题诗是“洞天一品元章石,明月玉人太白诗”。内墙上另外有多处清代、民国时期戏班演出的题字。明清乐楼在大同长城沿线数量眾多,但留有完好诗文图画的极少。

保安堡乐楼壁画

保安堡和尚塔

从管家堡高速口下来后,以管家堡为起点向北,最远7公里多画小半个扇形,括住了灭虏堡和保安堡这两个长城军堡,黄土口、黑土口、保安口这3个长城关口,还有纵横两道土夯长城以及难得的交汇点,全部是明长城遗址。如今这些遗址之间中间有漂亮的乡间旅游公路连接,今人不再经受战乱纷争,饱览长城风光之余,还可以体味一下塔、寺、楼、壁画的安静祥和,也是一桩幸事。