“织”出来的瓷砖画:葡萄牙祭坛瓷砖画中的中国元素

孙 晶

(清华大学 人文学院,北京 100084)

一、葡萄牙祭坛瓷砖画中的中国元素

图1 辛特拉的维拉宫Palacio da Vila

葡萄牙教堂里的祭坛多为长方形石台,在基督教宗教礼仪和庆典中的有重要的象征作用。传统祭坛上往往盖有织物饰罩。饰罩通常由两或三部分组成,正前方为一幅刺绣精美的帷幔,两侧有垂下的饰带,祭坛的正上方覆盖着另一块饰罩,比桌面宽数寸,这样垂下的少许部分就盖在侧面的饰罩之上,形成门帘样式(如图2所示)。随着彩绘瓷砖画在葡萄牙的盛行,覆盖在祭坛上传统的织物饰罩逐渐被彩绘瓷砖画所替代。在样式方面,彩绘瓷砖画逼真再现织物的质地和纹理,获得类似传统饰罩的视觉效果。但在具体的表现图案方面,葡萄牙画师则在摩尔人的瓷砖艺术基础上,融合了欧洲传统题材以及伴随海上丝绸之路而来的东方元素。

图2 绣有圣约翰生平的祭坛饰罩(意大利或西班牙,1600年,织物,118×280厘米)

图3 祭坛瓷砖画(里斯本,1625—1650,102×152厘米,国家瓷砖博物馆,inv 132Az)

图3是位于葡萄牙里斯本的国家瓷砖博物馆(Museu Nacional do Azulejo)所收藏一幅祭坛瓷砖画。瓷砖画两边最外侧的蓝色繁复纹缕再现了欧洲传统精美而细致的蕾丝样式,上方和左右两侧的金色框内描绘着欧洲传统的植物纹样,蓝边表现出滚绳的纹理,而细密金色线条表现出流苏的质地。瓷砖画的这几部分再现了传统祭坛饰罩的上方盖罩和两侧饰带。这幅瓷砖画的中间部分则表现出了传统饰罩最重要的正前方的织物。画面中间以白色为底,有三株花繁叶茂的重瓣牡丹,中间一株上栖有一只五彩孔雀,正回首展翅向右望去,左右两侧的两只花卉上也有各种鸟雀以及蝴蝶、蜜蜂等昆虫,下方的草地上画着成对的梅花鹿、大象等动物。

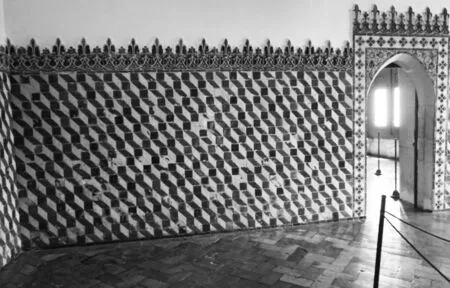

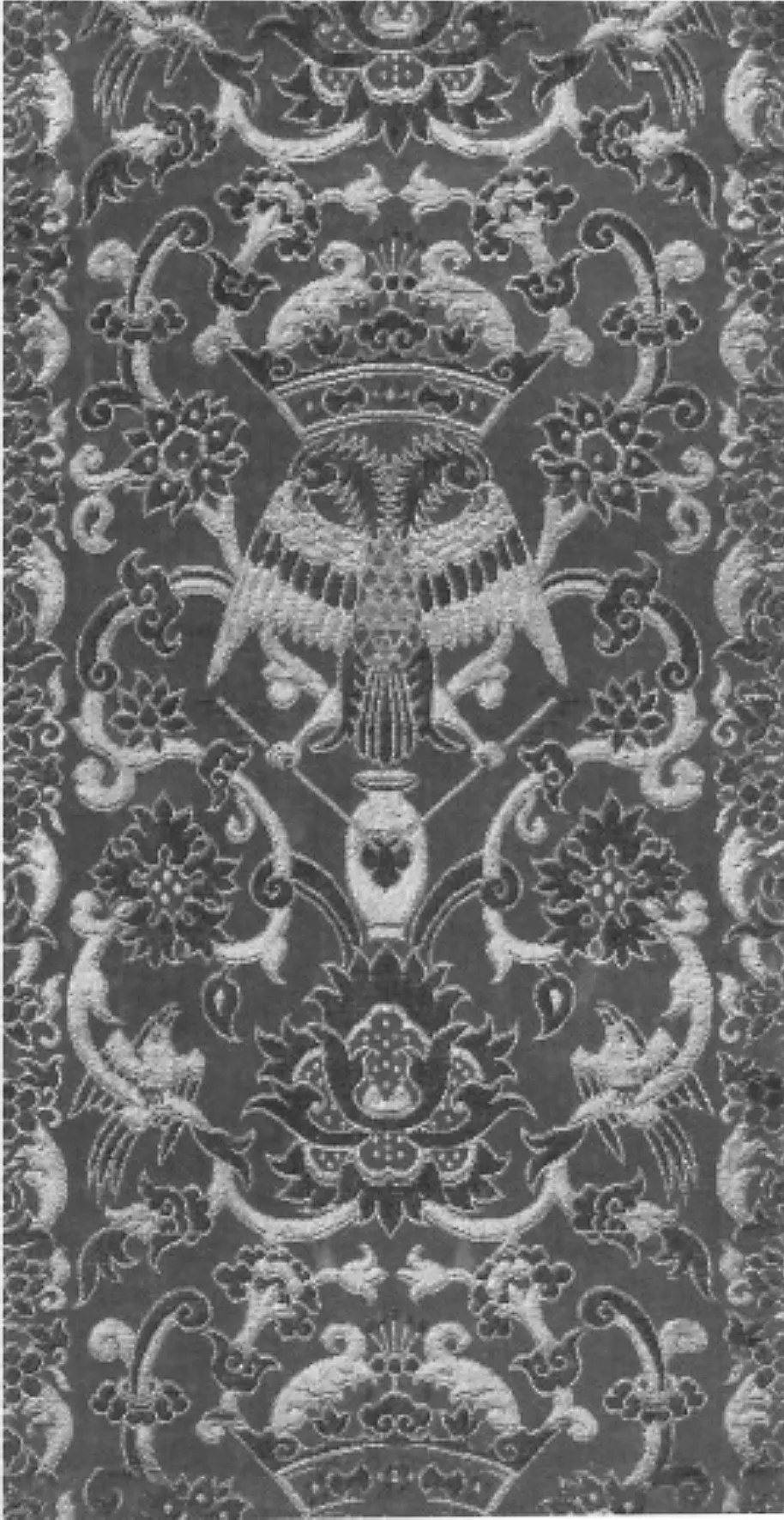

有些西方学者认为包括祭坛瓷砖画在内的葡萄牙彩绘瓷砖画在图案等方面受到了印度织物的影响[注]Alexandre Nobre Pais e João Pedro Monteiro, “The exotic in the faience and azulejo of the 17th century”, in The Exotic is Never at Homé The Presence of China in the Portuguese Faience and Azulejo ( 17th-18th Centuries),exh.cat., Museu Nacional do Azulejo (Lisbon:2013), p. 61.。但需要注意的是,当时出口到葡萄牙的印度织物多为棉布,无花纹或花样简单,质量也较为一般。相比较之下,中国的外销丝绸不仅种类繁多,有缎、绫、罗、绸、锦等丝布,而且花纹色彩异常丰富,构图复杂,样式精美,无论在质地还是装饰性方面都远远超过印度棉布,无疑是祭坛饰罩更好的选择,并为祭坛瓷砖画的装饰提供了更为重要的启发和影响。事实上,上文所展示的祭坛瓷砖画的花草鸟兽大多都能在中国外销丝绸中找到类似原型,例如图4所显示的一幅17世纪中国外销到葡萄牙的丝绸绣品。该绣品图案满铺,构图生动、细节丰富。绣品的左右两侧和下方的边框中间隔绣着花卉和鸟雀。中间绣着一株枝繁叶茂的牡丹花树,其中有三朵绚烂绽放重瓣牡丹花构成了稳定的三角形,将整幅绣品分为上下两部分。在花间停驻着的一只俯身翘尾的五彩孔雀,与下方站在一块嶙峋怪石上回首翘望展翅欲飞的孔雀斜相呼应,这为稳定的构图增添了活力。在牡丹两侧还有两株植物,繁茂的枝叶一直向上延伸最终在牡丹上方对称形成拱形。在花卉丛中,不仅有白色仙鹤飞绕,各色鸟雀休憩,还有戏耍摘桃的顽猴、树枝间跳跃的松鼠。牡丹左下方有一丛兰草和一片莲池,一对五彩鸳鸯正游在荷花间,牡丹的右下方盛开着一丛菊花。绣品下方一只褐色白点的梅花鹿正回首望向一只白色的麒麟,在这些瑞兽出现的地方还出现灵芝等仙草。

图3瓷砖画与图4的中国刺绣有着极为相似的画面构图和布局,两者都以遍布画面的缠枝花卉为背景,突出中心的孔雀,花丛间有各种成对出现的鸟雀,底部有梅花鹿等走兽。画面同样运用大量的曲线,使得花卉姿态优雅,鸟兽生动活泼,具有动感,呈现出一种非对称的构图方式。画面的花鸟题材中的重瓣牡丹,五彩孔雀等都可以在这幅中国刺绣中找到极为类似的原型。可以说,该瓷砖画的主要元素都取材于中国的织物。显然,图案精美、题材丰富并具有异国情调的中国丝织品为贴在祭坛上模仿织物效果的瓷砖画提供了生动的摹本,葡萄牙的瓷砖画师无疑从外销到葡萄牙的中国丝绸中获得了想象的灵感和创作的源泉。

图4 绣有孔雀的织物(中国,17世纪,丝绸,226×175厘米, Jorge Welsh, 里斯本)

但葡萄牙画师所获得创作灵感只停留在对中国丝绸纹样装饰性层面的理解,无法对外来文化的纹样所代表的寓意进行深层解读。中国丝制品上的纹样不仅在色彩、样式方面追求美观,更隐含着美好寓意,体现了中国传统审美情趣。以花鸟题材为例,自宋代起,花鸟画的流行就对丝织品中的花鸟纹样起到了推动作用,花卉和禽鸟瑞兽的组合也传达了各种美好寓意。北宋的《宣和画谱·花鸟叙论》中就有明确描述:“花之于牡丹芍药,禽之于鸾凤孔翠,必使之富贵。而松竹梅菊,鸥鹭雁鹜,必见之幽闲。至于鹤之轩昂,鹰隼之击搏,杨柳梧桐之扶疏风流,乔松古柏之岁寒磊落,展张于图绘,有以兴起人之意者,率能夺造化而移精神遐想,若登临览物之有得也。”[1]明代的丝绸纹样继承了宋代以来的世俗化潮流,避凶纳吉的花草树石、鸟禽瑞兽、人物以及几何图案都成为吉祥纹饰,出现“图必有意,意必吉祥”的现象。绣工多以形象、谐音、象征等手法来传达各种吉祥寓意,如国色天香的牡丹象征富贵吉祥,被称为文禽的孔雀飞舞象征德播人间,猴捧桃表示祝寿增岁,灵芝象征如意,莲河象征清贞,鸳鸯类比夫妇和美,鹿谐音“禄”,喜鹊谐“喜”等。因此这幅通过海上丝绸之路销往葡萄牙的绣品花纹繁复鸟兽众多,实际上体现了中国传统的福寿有余、幸福如意等诸多吉祥寓意。然而,葡萄牙本土的瓷砖画师对这些中国传统题材的寓意并不了解,他们对这些元素的接受仅停留这些纹样的绘画性和装饰性层面,并不关心具体花卉、鸟雀、走兽的描绘细节和大小比例。因此,在这幅瓷砖画中,孔雀并没有成对出现,鸟雀在枝杈上站立的空间位置也并不合理,而且除了各种鸟雀,还出现了蝗虫、蜜蜂、蜗牛等葡萄牙常见的昆虫。画面下方的瑞兽不仅有鹿和大象,还有兔子、野猪等动物。此外,瓷砖画的上方垂幔、两侧垂饰以及中间起分隔作用的饰带都是欧洲传统纹样。因此,葡萄牙的瓷砖画师在创作基督教教堂中的祭坛瓷砖画时并非简单模仿中国丝绸的纹样,而是迎合本土祭坛的装饰风格,借鉴一些中国元素,并将之融入本土文化的艺术风格之中。

要进一步探讨中国外销丝绸与葡萄牙祭坛瓷砖画之间的关系,还需要关注以下问题:16世纪起中国销往葡萄牙的丝绸的情况如何?葡萄牙人对中国外销丝绸有着怎样的态度?葡萄牙本土艺术为何从中国外销商品的装饰图案中借鉴灵感?

二、销往葡萄牙的中国丝绸

1497年葡萄牙国王曼努埃尔一世(King Manuel I,1469—1521)派遣航海家达·伽马(Vasco da Gama,1460—1524)率领船队从里斯本出发,寻找通往亚洲更为便捷的新航线,以便进行利润丰厚的香料贸易。[注]中世纪和文艺复兴时期,欧洲的香料贸易主要由意大利的威尼斯掌控。船队首次绕过非洲南部的好望角,最终在1498年到达了印度西南部的卡利卡特。这一新航线的发现对欧洲历史和世界历史都产生了深远的影响,并在很大程度上改变了欧洲与亚洲文明之间的关系。当达·伽马在1499年返回里斯本时,他呈献给曼努埃尔一世的礼物不仅有香料,还有各种具有异国情调的物品,其中就包括从卡利卡特等地获得的中国瓷器和几箱“装满来自中国锦缎和绸缎的箱子”。[注]Helen Espir, European decoration on oriental porcelain 1700-1830, London: Jorge Welsh Books, 2005, p.25。达·伽马的第一次航行并没有到达中国,这些瓷器应当是经由亚洲内陆的贸易航线或陆上丝绸之路运往印度。两年之后探险家Pedro á lvares Gabral也带回珍贵的中国丝绸和“精美的瓷器”。[注]Gaspar Correia, Lendas da India (c.1563-1583), Lisbon, 1858, Vol. I, p.141, 225-226. 转引自Rui Loureiro, “Building an Image of China in the Sixteenth Century”, in The Exotic is Never at Homã The Presence of China in the Portuguese Faience and Azulejo ( 17th-18th Centuries),exh.cat., Museu Nacional do Azulejo (Lisbon:2013), p. 28。1502年葡萄牙人在马六甲得知中国(“land of the Chins”)的地理位置在马六甲以东,而且是极为富饶的、可以找到“珍珠、麝香和精美的瓷器以及很多其它商品”的地方。[2]这些来自神秘东方的精美丝绸、瓷器等物品无疑激起了葡萄牙人的极大兴趣。所以当曼努埃尔一世在1508年2月13日委派迭戈·洛佩斯·德·塞奎拉(Diogo Lopes de Sequeira)去往亚洲更远的地方探险时,他给出如下指令:

你要向秦人(Chijns)[注]1502年的一份地理资料上首次将中国标注为“Land of the Chins”,这有可能是欧洲首次使用“Chins”来命名中国。询问,他们来自什么地方,有多远;他们到马六甲有多频繁或者去什么地方;他们带什么商品以及每年有多少船只来;(你要问)他们船的样式与类型……他们是否是富有的商人,他们是否是软弱的人,或是勇士,他们有没有武器或大炮,他们穿什么样的衣服,他们是否是大块头的人……他们是基督徒还是异教徒,他们的国家是不是一个极大的国家……如果他们不是基督徒,他们信仰什么崇拜什么,他们遵守的习俗是什么,他们的国家向哪个部分延伸,与谁交界。[注]引自J.M.Braga, The Western Pioneers and Their Discovery of Macao, Instituto Portugues de Boletim, No.2 (Septermber.1949), p.60;以及Rui Manuel Loureiro, Building an Image of China in the Sixteenth Century, p.28。

这些问题表明16世纪初的葡萄牙人对中国的认识微乎其微,他们对中国人物相貌、宗教信仰、风俗习惯、武器装备以及地理特征等极为感兴趣,而且最为关心的是商业贸易,迫切想要了解中国商人在马六甲进行贸易的商品。由于缺乏文献记载,我们并不知道塞奎拉是否带回一些关于中国更详细的信息。但1512年至1515活跃在被葡萄牙征服不久的马六甲的一位里斯本药剂师托梅· 皮莱资(Tomé Pires, 1468—1524/40)的确搜集和整理了大量包括中国在内的东亚、南亚国家的信息,并汇报给曼努埃尔一世。[注]关于皮莱资的生平及其在东南亚地区以及中国的活动, 见Tomé Pires and Francisco Rodrigues, The Suma oriental of Tomé Pires, an account of the East, from the Red Sea to Japan, written in Malacca and India in 1512-1515, and The book of Francisco Rodrigues, rutter of a voyage in the Red Sea, nautical rules, almanack and maps, written and drawn in the East before 1515, London: The Hakluyt Society, 1944, xviii-liii。但遗憾的是,与当时大多相关文献一样,皮莱资的手稿很长一段时间并没有面世,甚至被认为丢失,直到1937年才在巴黎被发现并在1944年在英国翻译并出版。记载东南亚各国的情况很有可能也是在他离开里斯本前获得的任务。他在马六甲撰写的手稿《东方志》(TheSumaOriental)[3]116-128中就用了大量篇幅描述葡萄牙国王所关心的中国商品问题[注]皮莱资在书中提到在马六甲来自中国的主要货物有大量白色生丝、各色精美绸缎、锦缎 、塔夫丝绸,妆花缎,还有很多薄纱等。:

从中国输出的主要商品是大量白色生丝、染色的散丝,数量很多,各色缎子、各色带格卷缎、线缎及另一种叫做“纱”的细丝绸,还有其他各种颜色的品种;大量各种形状的小粒珍珠,大多形状不规则;他们也有一些大而圆的珠子——据我看来这是中国的一种和丝绸一样重要的商品,尽管他们把丝绸作为主要商品……还有其他样式的花缎,及不计其数的瓷器……你可以花钱买到你想要的任何这类商品……[3]125

此外,他还进一步指出出产这些商品的地方:

生白丝来自漳州(Chancheo);色丝来自交趾支那(Cauchy,越南),锦缎、缎子、花缎、纱、罗来自南京(Namqim)和杭州(Am~qm)。[3]126

虽然皮莱资此时所获得这些信息都源于他在马六甲直接或间接接触的中国及东南亚其他国家的商人和水手,这些描述的确反映了明代后期丝绸业的发展情况。[注]皮莱资所带领的使团在1517年10月抵达广州,并在此等候数月以便获得进京觐见的准许。该使团在1520年1月在广州踏上前往北京的路途,途径南京等城市,并于1521年2月之前抵达北京。但由于种种原因,此次访华未能成功,而皮莱资也被关押在广州直至逝世。明代中后期的桑蚕丝绸业主要集中在江南地区,苏州、杭州、南京等地不仅设有大规模的织染局,还有发达的民间丝织业,是丝绸的核心产区。[4]随着明代晚期奢华之风的兴起,丝织品消费普及到社会各个阶层,明人笔记和地方志中都曾记载市井阶层穿绫着缎的时尚。[5]在商品经济的促进下,江南地区的丝绸产量大增,花色也更为繁多,不仅成为市场上流通的重要商品,也是海外贸易的最主要商品。明代前期仅允许有限的官方朝贡贸易,实行严格的海禁政策,随之兴起海上走私贸易。在隆庆元年(1567)扫平倭患之后,明代政府部分开海,准贩东西两洋,中国丝绸作为大宗商品源源不断出口到东南亚地区。加入葡萄牙舰队的佛罗伦萨探险家Andrea Gorsali(1487—?)在1516年1月6日写给佛罗伦萨大公洛伦佐·德·美第奇的一封信中提到“中国的商人也穿过大海湾到达马六甲来购买香料,同时也从他们自己国家带来麝香、大黄、珍珠、瓷器、丝绸和非常精美的绸缎、花缎、锦缎等”[注]Chang Tien Tse, Sino-Portuguese Trade from 1514 to 1644: A Synthesis of Portuguese and Chinese Sources, Leyden, 1934, p.36.。这些记载都说明16世纪初有各式各样的中国丝绸、瓷器等物品销往马六甲。虽然当时已占领马六甲的葡萄牙商人把亚洲的贸易重点放在黄金和香料(胡椒、豆蔻、丁香、生姜、姜黄等)上,但同时也把在东南亚市场上发现的珍稀的中国丝绸、各式各样的“漂亮的瓷器”以及家具等带回里斯本。[注]早期葡萄牙商人在亚洲的贸易更感兴趣的是黄金和香料,后者尤其带来巨额利润。见唐纳德·F·拉赫:《欧洲形成中的亚洲》第1卷,《发现的世纪》第2册,北京:人民出版社,2013年,第295页。1518年,就有超过两吨半的丝绸和其它中国织物被葡萄牙商人从印度的科钦运往里斯本。[注]Maria João Pacheco Ferreira, ‘Chinese Textiles for Portuguese Tastes’, in Amelia Peck(ed.), Interwoven Globe. The Worldwide Textile Trade, 1500-1800, Metropolitan Museum of Art, New York, 2013, p.47.

当1557年澳门成为葡萄牙在华的合法通商口岸后,中国的瓷器、丝绸和茶叶等等商品成为从澳门出发的葡萄牙商船装载最多的商品。在1587年的一艘驶向里斯本的葡萄牙船只SãoSalvador号的载货清单显示,其装载的货物中就有141箱中国丝绸和188捆各种织物。[注]Niels Steensgaard, The Asian Trade Revolution of the Seventeenth Century, Chicago, 1974, p.166.曾在1613年到过南京,随后因南京教案被流放到澳门的葡萄牙传教士曾德昭(又名谢务禄,Alvaro Semedo,1585—1658)也记载了大量葡萄牙在澳门的贸易情况,葡萄牙商人一年要购买“5300箱数种中国丝绸,每箱有一百件最好的丝绸,如天鹅绒(漳绒)、锦缎damask 和satin等”。[注]在曾德昭返回欧洲后,他的关于中国的记载先以葡萄牙语出版,随后在1642至1645年翻译为西班牙语、意大利语、法语,在1655年由John Crook 在伦敦出版了英文版本 The history of That Great and Renowned Monarchy of China: Wherein all the particular provinces are accurately described: as also the dispositions, manners, learning, lawes, militia, government, and religion of the people. Together with the traffick and commodities of that country,Chapter2,pp.8-9。这些丝绸不仅销往葡萄牙,还销往亚洲各国,如印度、日本等地。但这些丝绸的大部分被用于葡萄牙在亚洲内部的贸易,仅少量的生丝、丝绸布料以及制成品被进口到欧洲。这些丝绸多被销往亚洲各国,如日本、印度等地来换取金银,少量被运往葡萄牙。[注]据统计,丝绸仅占葡萄牙进口到欧洲的亚洲织物的5-6%,见Rui Manuel Loureiro, ‘Chinese commodities on the India route in the late 16th-early 17th century’, Bulletin of Portuguese-Japanese Studies, Vol. 20, 2010, pp. 81-94。随着16世纪中后期香料的利润回落,中国丝绸和瓷器逐渐成为里斯本市场上利润丰厚的奢侈品,进一步激励了葡萄牙冒险家和商人们运回越来越多的中国商品。

里斯本也因此很快成为欧洲文艺复兴时期最为重要的贸易中心之一,连接东方和西方。大量来自亚洲的奢侈商品通过这个中心枢纽销往威尼斯、安特卫普、热那亚等地。里斯本新兴的商业街(Rua Nova dos Mercadores,The New Street of the Merchants),“至1580年就已有六家专门出售各种精美瓷器的商铺,因为国王(若昂三世,John Ⅲ,1502—1557)在1522年就声明从印度返回的船舰可以带回占载货总量三分之一的瓷器和丝绸”。[注]在1522年葡萄牙国王诺奥三世(John Ⅲ,1502-1557)寄往印度的信中声明从印度返回的船舰可带回占载货总量三分之一的“瓷器、绸缎、铁钉、皮护甲及其他必须之物”。转引自 Maria Antonia Pinto de Matos,“Chinese Porcelain in Portuguese Written Sources”, Oriental Art, Vol. 48, No5, 2002-2003,p.38.,在这条商业街上,欧洲各地的买家 “可以漫步在走廊里挑选来自东方的各种各样的瓷器、珠宝、金银器皿、奇异的木材和纺织品”。[注]Donald F. Lach, Asia in the making of Europe, A Century of Wonder, Book One, The Visual Arts, p.11.

与其他仅带来商业利润的香料、黄金白银等贵金属不同,中国丝绸除了实用价值外,还直观地传达了具有异国情调的文化和艺术。这些大量流入欧洲的中国商品激发了16世纪欧洲人对遥远的中国想象。学者和艺术家们热切而惊奇地观察这些远方的物品,进而推测创作这些物品的民族、文明和艺术。例如在16世纪里关于中国最有影响力、最全面的著作,由胡安·冈·萨雷斯·德·门多萨(Juan Gonzalez de Mendoza)在罗马教皇格列高利十三世(Pope Gregory XⅢ)的赞助下出版的《中华大帝国史》(Dell’historiadellaChina)中曾描述对中国工艺的深刻印象:

……许多在印度群岛和葡萄牙的人,看见他们(中国人)在衣物上绘画,在从那里运来出售的陶器上绘画,因此这说明他们的绘画有一定的基础。

男人和女人都是灵巧的,他们从事刺绣和雕刻工作,是花草鸟兽的优秀画师,这可从那里运来的床具和铺板上看到。我亲自看见过,是1582年马尼拉大军利伯拉船长送到里斯本来的,其漂亮得令人称羡,引起国王陛下的惊叹,而他是个很少对事物感到惊奇的人。所有的人都称羡它,连著名的装饰师都对它的奇妙啧啧赞颂。[6]

三、外销丝绸与祭坛瓷砖画

中国丝绸复杂而精美的图案、绚丽的色彩和轻柔的质感引起欧洲人的惊叹,但16世纪运往葡萄牙的中国丝绸数量有限,价格昂贵,多为王室的垄断贸易。葡萄牙国王若昂三世、塞巴斯蒂安一世(Sebastian I)都曾颁发节约法令,限制奢侈珍贵物品的使用。因此,中国外销丝绸的消费对象多限于上层社会的王室成员、神职人员和达官贵族,并因其稀缺性和珍贵性而成为社会地位、身份、政治权利的象征。葡萄牙王室记载中最早提到中国丝绸是国王曼努埃尔一世在1521年的衣橱清单,其中有一件中国织锦制成的礼服。[注]Jordan Gschwend, “Catherine and Juana of Austria: Defining feminine royal spaces and contexts of display in Portugal and Spain”, paper presented at the Palatium Workshop: Inventories and Courtly Spaces, Sintra, 2012, p.112.他的继任者若昂三世在1534年的财产清单中也记载着有大量来自中国的丝绸制品,包括超过100码的罗和薄纱(gauze),超过4码的锦缎(satin)以及一些丝绸制品,包括三面旗子,一面是有着葡萄牙徽章的花缎/绫(damask),和两面有着基督教十字架装饰的白色塔夫绸(taffeta)。[注]Teresa Canepa, Silk, Porcelain and Lacquer: China and Japan and Their Trade with Western Europe and the New World 1500-1644 : a Survey of Documentary and Material Evidence, unpublished PhD thesis, 2015, p.55。1码约0.9米,三面旗中的装饰,不确定是否是在中国定制,还是中国丝绸运往欧洲之后有葡萄牙的工匠完成。1528年的一份清单也显示若昂三世的王后凯瑟琳(Catherine of Austria, 1507—1578)购买了40码的中国白色丝绸,用来做服饰、壁挂等。[注]53 covads,covads为葡萄牙的计量尺寸,约3/4码。凯瑟琳王后的收藏,见Annemarie Jordan, The Development of Catherine of Austria’s Collection in the Queen’s Household: its character and cost,未发表博士论文,Brown University, Providence, 1994, p.435。

中国丝绸也被大量运用在天主教教堂内的礼拜仪式和宗教庆典活动中,如祭台饰罩、壁挂、帷幔、华盖以及神职人员的法衣等。据1595年的一份记载,当科英布拉大教堂的圣物被转移到同城的奥古斯丁修道院时,圣物上覆盖着“来自中国的绣着各色鸟雀的丝绸”。[注]转引自Teresa Canepa, Silk, Porcelain and Lacquer: China and Japan and Their Trade with Western Europe and the New World 1500-1644 : a Survey of Documentary and Material Evidence, unpublished PhD thesis, 2015,p.65。1619年哈布斯堡王朝的西班牙—葡萄牙国王腓力三世(1578—1621)到里斯本访问时,圣安东尼耶稣会学院曾安排一场表演。不仅在序幕出现的13个天使身着中国织锦,国王等王室成员看表演的座位处也悬挂着各种颜色的中国丝绸。[注]转引自Teresa Canepa, Silk, Porcelain and Lacquer: China and Japan and Their Trade with Western Europe and the New World 1500-1644 : a Survey of Documentary and Material Evidence, unpublished PhD thesis, 2015,p.65。1620年和1622年在葡萄牙连续发生两件重要宗教事件,耶稣会的创始人Ignatius Loyola和FrancisXavier被教皇Gregory XV(1554—1623)先后宣福和封圣[注]宣福礼(beatification)是天主教追封已过世人的一种仪式,以尊崇其德行。,据一位神父的记载,在庆祝的典礼上,有人穿着“长袖的中国白色丝绸,上面用金线绣着很多的鸟雀和花卉”;里斯本的街道的窗户上也都装饰着很多刺绣精美的有光泽的中国丝绸。[注]转引自Teresa Canepa, Silk, Porcelain and Lacquer: China and Japan and Their Trade with Western Europe and the New World 1500-1644: a Survey of Documentary and Material Evidence, 2015, p.65。1622年在里斯本卡尔莫修道院(Carmo Convent)举行的另一场封圣活动的记载中描述道:“用绘画比用语言更能描绘出修道院被装饰得如何精美和繁华……墙上、柱子上、拱门上都覆盖着来自中国的白色丝绸,上面绣有停驻在绿色枝蔓上的各种颜色和种类的鸟雀”[注]转引自Maria João Ferreira, “Among Birds and Flowers”, in The Exotic is Never at Homé The Presence of China in the Portuguese Faience and Azulejo ( 17th-18th Centuries),exh.cat., Museu Nacional do Azulejo (Lisbon:2013), p. 93。。

由于16世纪起进入葡萄牙市场的中国丝绸样式精美而珍稀,在神圣的宗教场所和宗教活动中使用中国的丝绸制品一方面具有装饰作用,凸显了宗教活动的神圣性,同时也在宗教和政治层面展现了葡萄牙国力的强大,在亚洲贸易的成功以及耶稣会的荣耀。耶稣会也因此可谋求葡萄牙的更多支持,以便在亚洲进行更多的传教活动。

上述文献记载还显示用于宗教活动的中国丝绸多为花鸟纹样,这实际上也表现了17世纪葡萄牙天主教对此类丝绸的青睐。现收藏在荷兰国立博物馆的一幅中国锦缎丝绸残片(图5)就曾是天主教神职人员在礼拜仪式时穿戴的法衣的一部分。锦缎中间部分重复的图案是哈布斯堡家族统治葡萄牙时期奥古斯丁修会(Augustinian Order)的徽章:头戴王冠的双头鹰,鹰爪各持一支箭扎向下方的花瓶。这一徽章装饰主题也见于16世纪的中国外销瓷器和家具,很有可能是由当时活跃在澳门的奥古斯丁修士所定制。[注]纽约大都会博物馆收藏了十六世纪类似装饰主题的瓷器,见http://www.metmuseum.org/art/collection/search/680974。这样的定制体现了中国和葡萄牙在丝织品方面所进行的艺术交流。一方面,中国织工用传统锦缎织造技术表现出欧洲双头鹰的徽章纹饰,并在此过程中以自己所熟悉的本土图像来解读外来文化的陌生题材,因此西方双头鹰的形象看起来更像中国传统的凤凰。另一方面,在双头鹰四周还围绕着中国传统的缠枝花卉和鸟雀纹样,两者相结合后呈现出融中西艺术元素为一体的新形式。

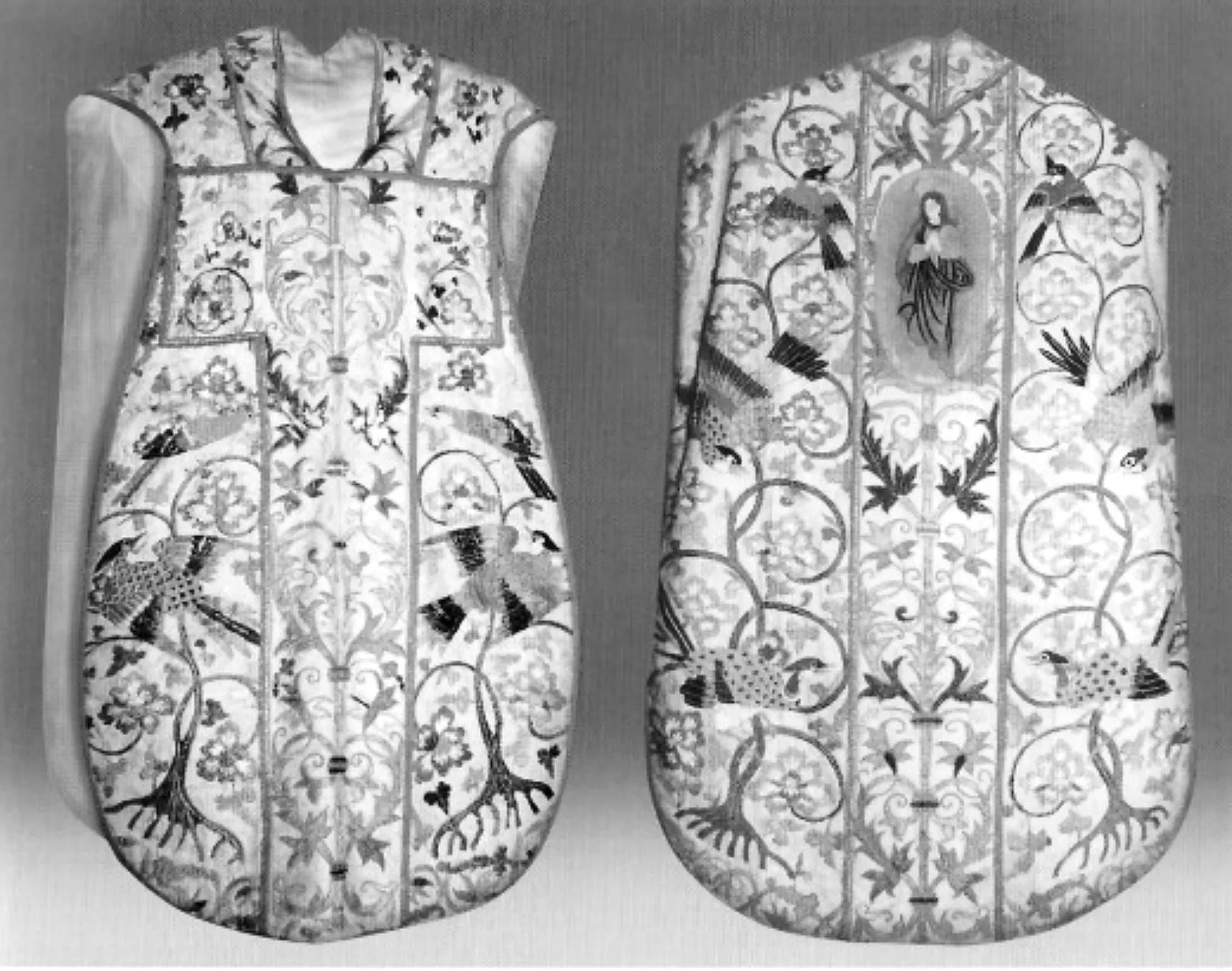

现存在葡萄牙波尔图的圣Pedrode Miragaia教堂的一件17世纪上半期神父做弥撒时所穿的十字褡(图6)也进一步表明当时中国花鸟纹饰丝绸在基督教宗教仪式中的运用。这件无袖长袍是一件刺绣织品,中间绣有巨大的十字架通过领口连接长袍的前后身。前身的十字架两侧各绣着一株牡丹花树,树根也都清晰可见,枝杈间中各站着两对相呼应的五彩禽鸟;后身的十字架外也是同样的题材,只是因构图空间更大,有三对五彩禽鸟。这五对禽鸟种类不同,神态各异,或俯身、或回首、或对望,极为生动。禽鸟的形象和姿态以及牡丹花卉都与明代丝绸的花鸟纹饰相似。十字架中间的图案则是欧洲传统的装饰纹样,后身还绣有双手合十的基督教人物形象。这表明,中国丝绸的花鸟纹饰不仅与基督教的传统题材相结合,并且成为基督教重要宗教仪式上所穿的法衣的主要装饰。

图5 丝绸残片(中国,1580—1640,荷兰国立博物馆,BK-1997-13)

图6 十字褡,church of S. Pedro de Miragaia (Porto)

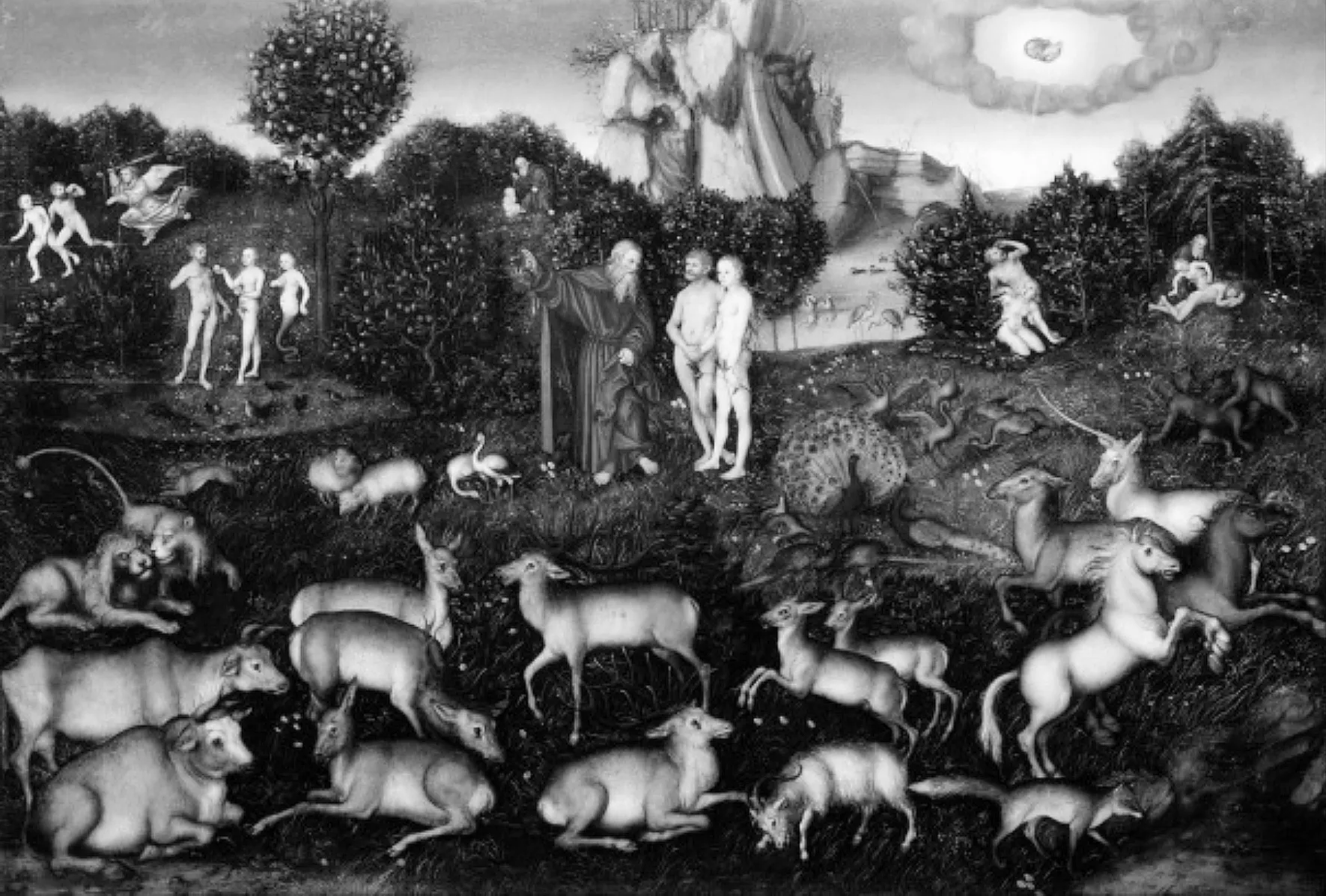

中国丝绸上的花鸟纹饰之所以被17世纪葡萄牙的天主教所青睐的原因之一也在于从图像学的角度而言,它让人们想起基督教的天堂或《旧约》中所描述的伊甸园。在圣经中,伊甸园被描述在东方的,富饶的、各种树木开满各种奇花异卉,结着各种果树,有各种走兽飞鸟的乐园。在文艺复兴时期德国画家老卢卡斯·克拉纳赫(Lucas Cranach the Elder,1472—1553)的一幅宗教题材绘画《伊甸园》(图7)就表现了一个生意盎然的世界,这里绿草如茵,盛开着各色花卉,远处有泉水和各种结满果实的果树,孔雀、天鹅等鸟禽,以及狮子、牛、鹿、马、狐狸、甚至想象中的独角兽,都悠闲地休憩或漫步在伊甸园中。上帝、亚当和夏娃多次出现,叙事化地表现了上帝创人、亚当夏娃偷食智慧果,并被逐出伊甸园的情节。不难想象,在这样的基督教语境下,来自遥远东方的中国丝绸上的花鸟与人们想象中的伊甸园相重合,从而被赋予了宗教象征意义。

图7 老卢卡斯·克拉纳赫,伊甸园(1530, 80×118厘米,艺术历史博物馆,维也纳,奥地利)

因此,中国花鸟纹饰的丝绸被用作祭坛的罩饰,则进一步凸显了弥撒等宗教仪式的神圣性和天主教的荣耀。图8展示的是一幅17世纪上半期的祭坛饰罩,在白色丝绸上绣满了各色植物花卉和飞鸟走兽。在整幅绣品的上方中间位置,五彩祥云纹样环绕着光芒四射的太阳,太阳中间绣有一个“日”字。太阳左右两侧分别有两大株相互缠绕的石榴和菊花/牡丹,花间有两对姿态各异的凤凰和孔雀遥相呼应,还有各色鸟雀、松鼠、蝴蝶穿插于花卉枝叶之间。花下还有兔子、锦鸡、梅花鹿、猫和蛇等动物。两对花树中间还有荷花、莲蓬和鸳鸯。整幅绣品不仅样式精美,构图细致严谨,而且细节生动活泼。各种花卉和果实与其枝叶形态相匹配,绣工还注重表现飞禽走兽的神态,例如百鸟之王的凤凰口衔如意傲然行走的神气,松鼠立于枝杈上专注于捧食石榴的生动姿态,花下小猫和蛇的紧张对峙,小梅花鹿的悠闲漫步以及鸳鸯捕食鲤鱼等细节都表现得极为形象生动。这幅绣品中的牡丹、荷花、石榴、凤凰、孔雀、鸳鸯、鹿等花卉鸟兽无不是明代丝绸的常见题材,主要表达对美好生活的吉祥寓意。这些表现植物花卉和动物的图像同时也符合基督教中对伊甸园景象的想象,因此被用在祭坛装饰上。同时值得注意的是,这幅绣品下方两侧的半圆形构图也表明它最初可能被用为斗篷一类的服饰,后来在下方两侧又分别补上了一块图案并不衔接的三角形绣品,在上方又添上一条绣有牡丹、荷花、鸟雀、小猫和鹿等动植物的边饰,这样整幅绣品就变为一幅长方形的织物,便于覆盖在祭坛之上。这幅绣品的用途发生了改变,一方面表明17世纪在葡萄牙的中国丝绸因珍贵性而被重复使用,另一方面也表明葡萄牙人在使用时,因具体需要而将之进行本土化改变。

图8 祭坛饰罩(中国,1600—1615,86×195厘米,Coimbra, museu Nacional de Machado de Castro, Inv. 6459)

葡萄牙人所进行的本土化改变还在于用瓷砖画来代替花鸟纹样的中国丝绸罩饰。由于中国丝绸价格昂贵,并且多次使用之后容易破损。因此,用葡萄牙传统的瓷砖画来再现中国丝绸的图案和质感,并获得相似的效果则成为一种理想的替代。但瓷砖画画师并不是简单模仿中国丝绸的纹饰,而是在模仿和借鉴过程中把这些东方的装饰元素纳入葡萄牙本土的传统艺术框架之中,从而实现外来文化的本土化。因此,我们看到图3的祭坛瓷砖画上既有欧洲传统的蕾丝、流苏和植物纹样,又有中国趣味的花鸟走兽图案。

四、结语

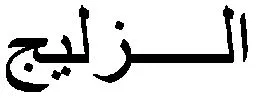

源于北非和西班牙的葡萄牙瓷砖画在16世纪起受到了销往葡萄牙的中国丝绸的影响。精致的中国丝绸是葡萄牙上层社会竞相收藏的珍品,它不仅丰富了葡萄牙人对中国的想象,也因稀缺和珍贵而被赋予了政治与宗教方面的涵义。花鸟题材的中国丝绸被用作教堂里的祭坛饰罩,而瓷砖画的画师则进一步将中国织物上富有异国情调的题材画在祭坛瓷砖画上。

因此17世纪葡萄牙瓷砖祭坛画是多种不同文化相融合的艺术表现形式。它以北非穆斯林传往西班牙的彩绘瓷砖技术为基础,借鉴了通过海上丝绸之路销往葡萄牙的以中国为主的亚洲织物上具有异国情调的图案和题材,同时融合葡萄牙天主教的图像和需求,而形成本土化的艺术表现形式。这表明葡萄牙的瓷砖工匠不仅借鉴中国外销丝绸的装饰图案并将之与伊斯兰、西班牙和葡萄牙的艺术风格相融合,形成本土化的瓷砖艺术风格。