国开、国债新旧券利差研究

一、引言

在债券市场中,最近一期发行的债券被称为新券 (on-the-run bond),此后又有新的债券发行,该债券成为新券,之前发行的债券变为旧券 (off-the-run bond)。在所有旧券中,根据发行时间由近及远的顺序,又可进一步划分为次新券、次次新券等。

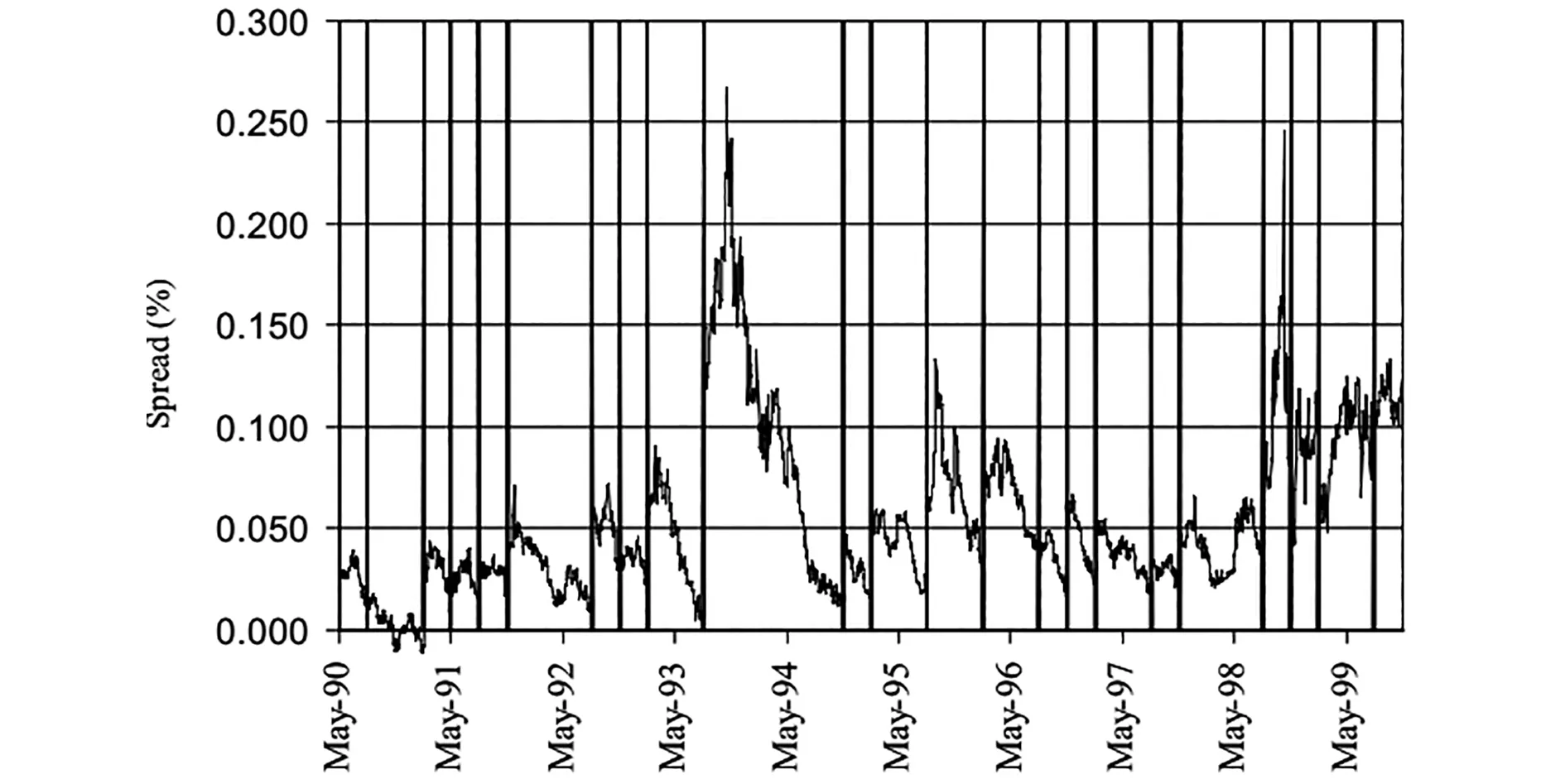

图1 1990-1999年30年期美债新旧券利差资料来源:Krishnamurthy,A.(2002).

对新旧券利差的研究最早始于美国国债市场,图1描述了1990-1999年美国30年期国债的新旧券利差(未特别说明时,“新旧券利差”均指代“次新券收益率-新券收益率”),一个明显的规律是,新旧券利差在新券刚发出的一段时间处于顶峰,随着下一只新券发行时间的临近,利差会逐渐回复到接近0的水平。部分投资者会利用以上这个规律进行收敛交易(convergence trade),即在新券刚发出的时建仓做空新旧券利差,在下一只新券即将发出时平仓。

反观国内市场,从图形上来看,新旧券的利差似乎没有明显的规律可寻。本文在关于新旧券利差现象的实证方面,将关注点着重放在10年期债券上,之所以选择10年期,是因为10年期是中国债券市场交投最活跃的期限品种,较好的流动性是实施统计套利策略的前提。图2和图3分别描绘了中国10年期国债和国开的新旧券利差情况,图中线条颜色更换时代表有新券发出。2016年前,国债新旧券几乎不存在利差,2016年之后尽管出现了明显的利差,但利差时正时负。国开从2014年年底开始出现较为明显的利差,利差在绝大多数时候都显著为正,但仍然没有可供套利的规律可言。

图2 中国10年期国债新旧券利差(单位:BP)数据来源:Wind

图3 中国10年期国开新旧券利差(单位:BP)数据来源:Wind

中国新旧券利差走势真的没有规律吗?国内市场新旧券的利差是否会收敛?本报告希望对新旧券利差现象进行更深入的剖析,探索国内市场新旧券利差是否存在套利空间。接下来的内容安排如下:第二部分是文献综述;第三部分简要介绍国债、国开发行制度,并对新旧券利差进行描述统计;第四部分根据图形总结交易量和利差的规律;第五部分结合当前新旧券交易策略对利差进行分析;第六部分总结我们对于国内新旧券利差现象的思考。

二、关于新旧券利差的文献综述

学界对新旧券利差的研究大概可以分为三支学派:最早的一支是流动性学派,该派认为新券比旧券交易活跃,因此具有流动性溢价。Amihud and Mendelson(1986)最早提出了奠基性的流动性溢价假说,认为投资者的交易行为决定了金融产品的流动性,实质上是一种定价行为,相对流动性较低的证券,流动性高的证券往往以较高价格成交。Amihud and Mendelson(1991)又专门研究了美国国债市场的新旧券利差,以未来现金流相匹配且剩余期限不足6个月的美国国债为样本,在排除其他定价风险的干扰后,中期国库券旧券与具有相近到期日的短期国库券新券存在利差,前者的成交收益率平均为6.52%,后者平均为6.09%,且这一利差是剩余期限的递减凸函数,两者近似形成倒数关系。Warga(1992)通过构建久期相近的13种期限的美国国债新旧券组合,发现新券组合的年均收益率比旧券组合平均低55bp,并用久期、息票率、期限、券龄以及发行规模作为流动性溢价的解释因子来分析其经济学内涵,证实了新旧券利差主要由两者的流动性差异造成。

随后的一支是Repo specialness学派,该学派将现货市场与回购市场相联系,认为新券在现货市场价格更高,是因为在回购市场上,新券充当抵押物时对应的融资成本更低,或新券可以以更高的价格借出。具体来看,specialness现象指的是在回购市场上,某一抵押物对应的回购利率大大低于市场无风险利率(或者说是平均的回购利率),在美国回购市场,可以观测到新券充当抵押物时,repo rate更低。Duffie(1996)提出了影响specialness的因素:在给定某券供给的情况下,做空该券的需求越高,该券充当抵押品的限制越少,该券的流动性越高,则该券的specialness程度越高(也就是说,以该券作为抵押品时,融资成本更低)。同时他也指出,Specialness会反过来增加该券在现货市场的均衡价格,该券的溢价与回购市场上的specialness程度相对应(repo specialness will be priced in cash markets)。Jordan(1997)用数据验证了以上现象。Krishnamurthy(2002)用美国95年6月到99年11月的30年期国债的数据,模拟了收敛策略(做空新券,做多旧券,直到下一只新券发出时平仓),发现平均收益接近0,新旧券的利差被repo cost所抵消。

最后一支综合了以上两个学派的观点,该学派认为liquidity 和 specialness 不是解释新旧券利差的两个独立的原因,两者可以同时被short-selling解释,也就是说做空才是导致新旧券利差的根本原因,liquidity 和 specialness只是与做空相伴随的两个现象。Vayanos and Weill(2008)推导了一个理论模型说明此观点。模型假设现货市场和回购市场上都存在摩擦,交易规模越大的品种,交易成本越小。在此假设下,均衡情况中,做空者一定会扎堆交易一个券,原因在于做空者必须在之后买入并交付同一债券,因此在借入债券的时候,就会倾向于借之后流动性好的债券,即别的做空者也在借的债券(做空行为本身会增加流动性)。做空者扎堆的券,会产生溢价(更低的收益率),原因有二:一是这个券未来会有很多买家,未来好卖,带来流动性溢价;二是这个券的拥有者可以把这个券借给做空者,获取specialness溢价。至于为何是扎堆于新券,旧券持有者中配置户的比例变高,其有效供给比较小,而交易者们往往倾向于扎堆于有效供给多的债券。

国内学界探讨新旧券利差的论文相对较少,而券商报告主要是基于利差图形的描述统计。励特特(2017)利用自 2009 年7月至 2016年6月银行间债券市场国债收益率数据对新旧券利差进行判别,统计检验表明1年期、3年期新旧券利差不显著,5年期、7年期、10年期国债新旧券利差显著为正。文章认为银行间市场主要参与者投资国债的不同目的是造成这一现象的主要原因。

天风证券的《10Y国开换券两因素分析框架》(2017)认为新券上市利差可以从定价中隐含的换券预期和整体市场情绪两个因素来分析。国信证券的《新发债券与老券之间的利差存在规律吗》(2017)指出,10年期国债新旧券利差自2016年以来绝对水平有所上升,但出现正负交替的现象;10年期国开新旧券利差在2015年后大部分时间超过5BP,这主要是因为是10年国开的成交量出现了明显上升,流动性较之前明显好转,市场对10年国开新券要求更高、更明显的流动性溢价。兴业证券的《再议活跃券系列一:国开活跃券利差初探》(2018)及《再议活跃券系列二:活跃券利差的驱动力》(2018)从10年期国开债成为市场唯一活跃券原因、活跃券利差定价、换券预期和市场状态四个方面对活跃券利差进行了研究。

三、国开、国债发行情况与利差描述统计

发行制度与新旧券现象息息相关,我国国开、国债采用的都是续发行制度。续发行是指对已上市交易的单期国债予以增量发行。续发行国债的交易代码、票面利率、还本付息日等各项要素均与原国债相同,上市后与原国债合并。目前,续发行制度是世界各国普遍采用的债券发行技术。续发行主要有三方面的好处:一,续发行能够减少国债只数,增大单只规模,从而减少债券碎片。债券碎片,是指太多的小规模债券分散在市场上,使得发行人和投资者在考虑兑付结构、管理投资组合时变得困难;二,由于单只债券规模是影响流动性的重要因素,续发行在提高国债市场流动性方面也有较为显著的成效;三,续发行有利于形成规范有序的到期结构,由于续发行不增加新到期日,因此政府能够在发行频率较高的情况下维持较少的到期日,保持简明的到期结构,降低国债还本付息的复杂程度和操作风险。

中国国债的续发行制度从2011年开始加速成熟:2011年以前中国进行过6次记账式国债续发行,2011年中国加大了续发行运用力度,对当年发行的大部分记账式国债均进行了一次续发行,全年续发行共计16次。2011年后,续发行次数继续增加,续发行制度逐渐成熟。下表给出了我国各期限记账式国债发行、续发行安排的框架,与实际情况或有一些出入。

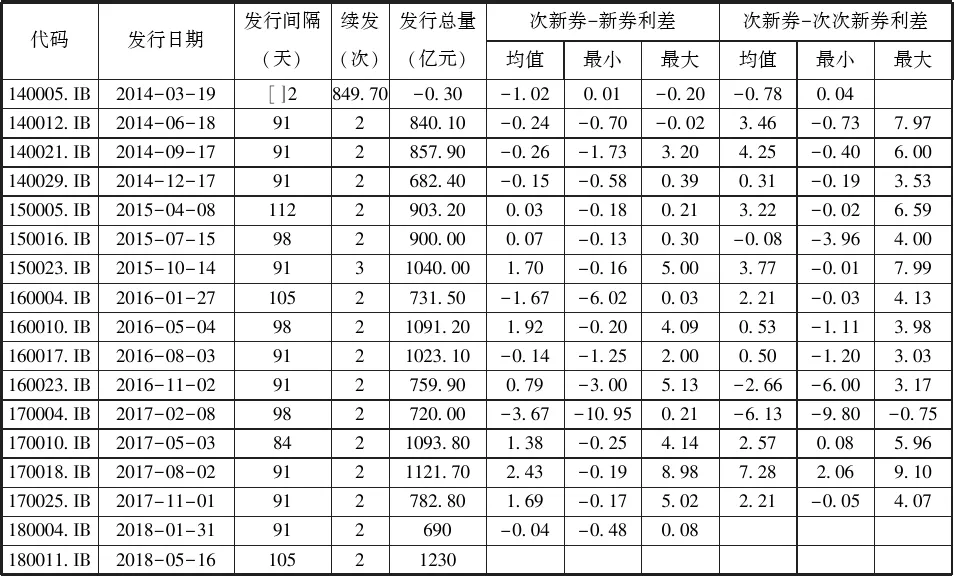

分别来看国债和国开的具体发行情况,单只国开的发行规模约是单只国债的2倍,这应该是国开流动性更好的重要原因之一。国开的发行方式更加循序渐进,呈现“小步伐快走”,大概每周新发100亿,国债则是“大步伐慢走”,每个月新发300亿。表2、表3显示了2014年年中以来,10年期国债、国开的发行情况,具体来说:(1)国债(专指10年期国债,后同)发行较为规律,大致每3个月新发一只,每只发行总量基本处于800-1000亿元,续发次数基本为2次;(2)国开在2015年4月之前是每2-3个月新发一只,发行规模在500亿元左右,续发次数大致是8次,但从150210.IB开始,每只国开的发行规模陡增至1600-2400亿元,发行间隔也相应地扩大至5-7个月,续发次数基本是20次以上(注:假如新发行一只2000亿的国开,一般会每周发行100亿,用20周的时间发行完,对应于19次的续发次数和5个月的发行间隔)。

描述统计结果显示,相较于国债,国开存在更为显著的正利差,但即使是「次新券-次次新券利差」也没有显示出收敛至0的趋势。从「次新券-新券」的角度看利差,国债利差时正时负,利差平均值基本不超过2BP;国开利差从2015年2月发行的150205.IB开始,每一只都会出现较为显著的正利差,利差平均值处于4-11BP之间。从「次次新券-次新券」的角度看利差,有趣的是,国债的利差开始反而变得明显,但有一个例外是170004.IB的利差显著为负;国开的利差仍较为显著的为正,没有出现收敛至0的趋势。

为什么相较于10年期国债来说,10年期国开债新旧券利差现象更为明显,呈现出更高的规律性?究其原因,国开债虽然是由国家开发银行发行,但信用风险与国债几无差别。从国债与国开债发行情况的统计上,我们也已经看出单只国开债的发行规模约是单只国债规模的两倍左右,在拥有如此大发行规模的同时,国开债在发行方式上也是与时俱进、引领市场,增强了流动性,巩固了优势地位。另外,国开债的基础收益率相对更高,也更受广义基金这种交易户的青睐。以上的种种原因使得10年期国开债成为利率品中最活跃的交易品种,而作为活跃券的国开债在新旧券利差现象上也就比国债更加突出。

对于利率债市场来说,交易标的较为集中,且总交易需求有限。目前每日交易总规模不会超过500亿,2015年4月之后发行的10年期国开债单只规模均位于2000亿左右,刨去长期配置不动的比例,以发行规模来看单只10年期国开债也足以支撑市场上对于利率债的交易需求。另外我们认为交易行为与流动性之间具有循环的影响作用,10年期国开债作为交易最为活跃的利率债,其由交易推高的流动性会正反馈到交易者的选券上,使得10年期国开债的活跃度进一步上升,挤压其他利率债的交易需求。10年期国开债的这些特点也使得市场对其认可度较高,其他品种、期限利率债的后续推出也很难打破这种已经成型的认可习惯。

表1 国债发行情况与利差情况

数据来源:Wind

表2 国开发行情况与利差情况

数据来源:Wind,截至2018年8月10日

四、换个方式看利差

国内券商报告在对新旧券利差进行描述统计时都是基于图2、图3的处理方式,而我们认为更好的处理方式是直接画出相邻发行的两只债券在其整个生命周期中的利差情况,原因在于:第一,理论上来说,新旧券利差应该最终收敛至0,而图2、图3完全没有显示出这样的趋势,有理由怀疑是因为不适合的处理方式掩盖了收敛的趋势;第二,在续发行制度下,单只债券的规模在新券阶段逐步增加,恰恰是在由新券转为次新券的时点达到最高值,因此很有可能在转为次新券后存在更大的流动性溢价。

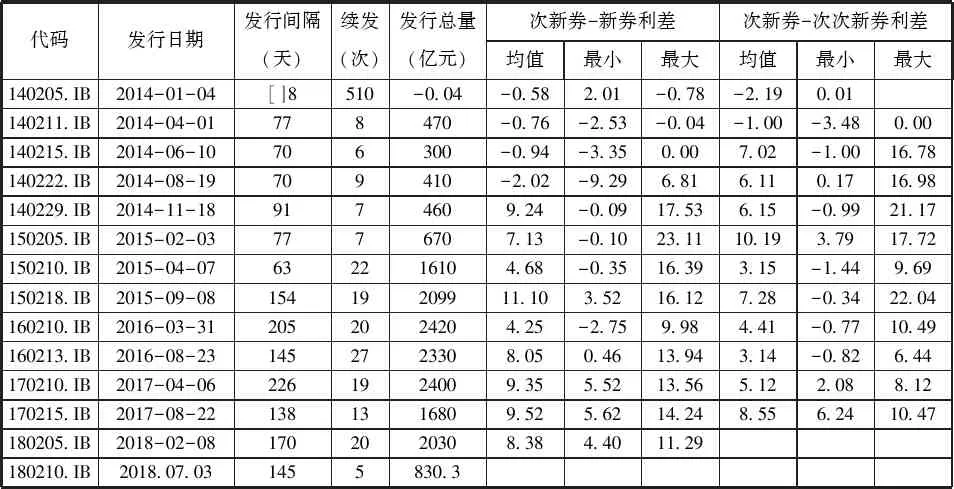

我们在依次画出了15年4月后1相邻发出的两只10年期国开的利差情况,图中蓝色线表示利差,橘黄色线表示两只券中较早发行券的交易量(单位:亿元),灰色线表示两只券中后发出券的交易量。

图4 相邻两只10年期国开债利差情况数据来源:Wind,截至2018年8月21日

根据图形趋势,大致可以总结出以下规律:

1.国开发出后,交易量最高点大约出现在发行后的80-210天,近期是80天左右。

2.相邻两只国开的利差(后发行-先发行)最高点会触及10-20BP,出现在发行后的200-450天,近期大约是250天。

3.相邻两只国开的利差在发行后的1年内呈现出类似双峰分布的图形。

4.利差在发行后1年左右的时间收敛至0,与之相伴随的是,两只券的交易量也都逐渐缩小为0。

五、基于新旧券利差的交易策略思路

目前针对新旧券利差的交易策略主要是在新券初发行活跃度逐渐上升针对利差走扩的交易,新券活跃度逐渐降低针对利差收窄的交易以及在新券的整个变化过程当中新旧券利差偏离过大的纠偏交易。

在针对新旧券利差走扩阶段进行交易时,从第四部分的分析结果可知相邻两只国开的利差最高点会触及10-20BP,出现在发行后的200-450天,无论是从最高点还是最高点出现的时间来看,范围都较为宽泛,造成影响的因素也相对复杂且难以估计,因此在实际操作中通常会预设最高点心理预期,并根据预设最高点进行交易。

由本文第四部分新券发行后交易量的变化情况可以看出,新券推出伊始交易量并非十分活跃,而是逐步上升,达到交易峰值后逐渐回落,待到再有新券推出时沦为次新券,此时交易量处在低点且趋于稳定,而新旧券利差的最大值会出现在新券交易趋稳之前的活跃交易期。

我们选取了15年4月份之后发行的5只十年期国开债,其发行总量均位于2000亿元以上,结合实际情况我们考虑选取连续10日最大交易量低于30亿元的最后一个交易日作为活跃期截止日。目前来看,这样的选取是一种合适的方法,未来随着10年期国开债发行量的改变和市场整体交易情况的改变,选取的方式可以进行相对应的调整。

表3 国开债活跃期情况

数据来源:wind

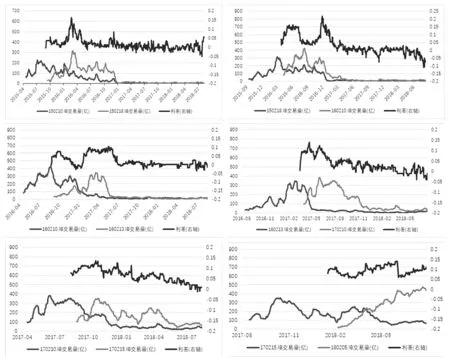

基于以上方法,我们提取出4组活跃期新券-次新券利差数据,样本观测数量为1152个,绘制分布情况如下图,分布左偏与正态分布差异较大,当预设最高点为10BP时,达到预设最高点以上概率约为12.67%。

图5 活跃期利差分布图数据来源:wind

在针对新旧券利差收窄阶段进行交易时,与前一交易策略中活跃期相对应的非活跃期期间,样本观测数量为961个,新券-次新券利差分布情况如下图所示,利差相对较为稳定,均值接近于0BP,对分布进行正态检验发现分布接近正态分布,交易平仓

退出时的利差相对较好把握,因此策略的难点便在于何时开仓进入交易。利差最高点和最高点出现的时间难以预测,实际操作中收窄阶段与走扩阶段策略相同,均为投资者预先设定最高点心理预期,并根据预设最高点进行交易。

图6 非活跃期利差分布及正态检验数据来源:wind

通过上述分析我们可以得知,在新券度过活跃期后,其与次新券的利差在统计上接近0BP,而新券的活跃期按照我们所设定的区分方法,活跃期持续的时间约为1年左右。究其背后逻辑,根据国开债发行统计,10年期国开债单只债券的发行间隔约为6个月,1年时间内会有两只10年期国开债发行。当第一只债券发出时,原新券变为次新券,由于我国的续发行制度,新券从发行到形成规模需要一定的时间,在这期间次新券将承担过渡的任务,因此仍旧保有一定的流动性溢价,待到第二只债券发出,次新券沦为次次新券,流动性溢价便不再存在。即新券的流动性溢价能够支撑到后续两只债券发行,待到第二只债券发出,新券与次新券的流动性溢价将消耗完,到期收益率回归于更老的次次新券。

目前国内券商报告多数仅讨论了利差本身而没有考虑到债券借贷因素,单独研究新旧券利差的趋势规律是不完备的,还应综合考虑做空的成本。应以一般均衡的视角看待新旧券利差,而不仅仅关注于局部市场。我国做空债券主要是通过债券借贷交易机制,在基于新旧券利差搭建统计套利策略,模拟计算净收益时,不可避免地需要考虑债券借贷的成本,因此虽然目前我国暂时还没有公开的债券借贷价格数据,但是我们依旧可以通过将市场操作中各大机构默认使用的债券借贷成本考虑进来对新旧券利差进行估计。

根据上述分析,若我们通过多次次新券空新券的方式构建套利组合并持有1年,在这1年时间内完全获得新券与次次新券之间的流动性溢价,根据无套利理论,所获得的利差收益应等于套利组合的构建成本。目前债券市场上现行的债券借贷成本约为100-150BP,对应8.x久期的10年期国开债,可以得到10年期国开债新券与次次新券之间的利差高点区间为13-19BP。

由于新券与次新券相对于旧券同时存在流动性溢价,且二者的流动性溢价同时变动,因此我们难以通过上述方式估计新券与次新券之间的利差。但根据我们以往的经验新券-次新券之间利差的高点约在10BP左右,由此推算次新券与次次新券之间的利差高点区间的大致范围为3-9BP。

六、关于国内新旧券利差现象的思考

基于以上分析,并结合国内债券发行与交易的实际情况,我们认为我国新旧券利差现象可能与以下几个方面因素有关。

第一,投资者结构会对新旧券的流动性产生影响,新券相较旧券流动性更高,但有时票息和负债成本等因素也会影响商业银行对于新券的配置需求。商业银行作为国债和国开债的主要投资者,其交易行为会对利率债市场产生很大影响。中长期的国债和国开债站在商业银行的投资角度更多的是用于配置,银行在买入这些债券后会选择自身长期持有,尤其是当市场整体信用情况较差时,国债和国开债的低信用风险使得商业银行更加不愿意出售这些配置资产。因此当中长期利率债新券发行后,商业银行会逐步买入进行配置,流动性由此走高,已发行完毕的旧券则较少进入市场,流动性较低,新券与旧券之间的流动性差异也由此产生。与中长期利率债相比,短期债券的配置性相对较弱,更多的是出于交易考虑,而频繁的交易也使得短期利率债新券与旧券之间的流动性区别并不是很大。但有时商业银行作为最主要的投资者,在新券的需求方面也会受到其他因素的影响。新券相较旧券的较低票息,银行负债端的收缩以及其他可替代债券如地方债的走强都会使得商业银行在国债国开债的配置需求上出现下降,而这也将对新旧券利差的产生与扩大发挥抑制作用。

第二,新旧券利差与做空之间的关系并不能简单地从单向的因果角度思考,反而更像是一种循环思路的印证。不可否认的是,新旧券利差主要是因为新券存在流动性溢价,那么为什么新券的交易比旧券更活跃呢?对于配置户来说,购买债券是为了持有到期,决策依据主要是债券的性价比,新旧因素并不是考虑的主要因素,因此配置户不是导致新旧券利差的原因。新旧券利差是由处在边际的交易者来决定的,边际交易决定债券价格,决定债券收益率从而决定新旧券利差情况。而对于交易户来说,持有是为了卖出,流动性是其考虑的重要风险因素,正如第三只学派中所揭示的,由于交易户都偏好流动性强的债券,同时其自身的交易行为也会增加市场的流动性,那么市场均衡时的结果一定是交易户扎堆到某一些券中,导致这些券存在流动性溢价。换言之,因为交易者认为新券的流动性会优于旧券流动性,交易者纷纷选择交易新券,而这种集中的交易行为又导致了新券的流动性提高,流动性与集中交易之间互相印证,行成一种循环现象。

第三,新券发行时就相对旧券存在溢价的现象,与投资者对换券的预期有关。当投资者预期新券即将发行时,这种预期会影响投资者的交易行为,使得当前新券的利率上行,向旧券趋近。当新券发出时,由于换券预期的原因,次新券利率已向旧券靠拢,新券与次新券之间存在相对较为明显的利差,新券发行即溢价由此产生。同时,投资者的这种预期会被过往市场走势的验证所加强。新券发行时相对旧券的溢价越明显,投资者对于换券的预期便越强烈,越会造成换券期利率的上移。

第四,不确定的政策因素会对新旧券利差产生影响,对利差影响的走向取决于政策方向。2016年9月30日晚,财政部联合中国人民银行印发《国债做市支持操作规则》,财政部将可在全国银行间债券市场运用随买、随卖等工具,支持银行间债券市场做市商对新发关键期限国债做市的市场行为。财政部通过提供做市支持,成为做市商的“做市商”,充当中间商购买市场没有购买意向的券、或卖出市场需求较强的关键期限国债,进而可以降低做市商债券库存的压力,以及风险敞口管理的压力。同时,有助于提高国债的流动性,尤其是老券的活跃度,对推动期限利差纠偏具有一定作用;2017年底推出的债券置换招标,有助于提升整体国开债市场的流动性,对活跃券和非活跃券的利差产生影响。诸如此类的政策调整使得新旧券利差变动在呈现出一定规律性的同时也存在着不确定的扰动,影响对于新旧券利差的预期。

第五,随着外资在国债、国开债配置规模的不断提高,外资行在债券市场的交易行为也已不容小觑,或将成为影响新旧券利差的重要因素。近年来伴随着我国债券市场的持续发展和对外开放程度的逐渐扩大,境外资金流入我国债券市场的规模也逐年递增,其产生的影响也越来越大。在债券种类的选择上面,境外投资者显示出了对国债的浓厚兴趣,处于不断增持的趋势,贡献了较强的配置力量。虽然从存量上看目前境外投资者所占比例仍相对较低,但是从增量角度境外投资者已经具有一定的定价影响力,成为整体考量不可忽视的因素。同时由于外资行的配置理念与境内投资者可能存在的差异性,其决策行为也更加难以捉摸,往往在市场的变化过程中打破人们常理的预测。如在2018年三月底至五月中旬,买盘以外资行为主的五年期国债180001,表现出了独立于市场的走势,使得180001收益率持续下行,利差也出现由事件驱动的不可预测特征。

第六,由于国债及国开债的续发行制度、招标方式可能会对交易需求有些许影响,导致新旧券利差走扩需要一定的反应时间。我国国债、国开债目前所采取的续发行制度使得利率债供给呈现出一定时间内持续有序上升的特点,也使得对于国债、国开债新券的需求是随着债券的续发逐渐转热,而非首次发行之后一蹴而就的过程;招标方式上,目前国债是混合招标,国开债是荷兰招标,在不同的市场环境下,招标方式的不同也使得一级发行价格与二级估值产生差异。例如,在牛市时,国开债投资者为了“保量”,倾向于以更低的收益率投标,使得一级利率低于二级利率。这种一二级利差导致的浮亏,会抑制某些国债、国开债一级投标机构的卖出意愿。只有在市场利率下行期间,浮亏消除甚至出现浮盈,这种抑制作用才会减弱。