“北方青铜”,草原文明的上古遗珠

李文龙

言及华夏的青铜文明,中原地区瑰丽而精巧的青铜器处处彰显着礼仪之邦的气度,也无疑是其杰出代表。但放眼与中原相对的北方塞外地区,则另有一番景象。根据目前考古发掘来看,从西辽河流域,至燕山南北,内蒙古中南部和山西、河北北部,再至陕西至宁夏、甘肃的长城地带这片广大的地域,也有大量商周至秦汉时期的青铜器,證明生活在这里的众多游牧民族,同样创造出灿烂的青铜文化。他们不仅吸收了中原文化因素,也通过丝绸之路汲取了欧亚草原的文化养分,带有鲜明的草原文化特色,俨然成为相对独立的体系,并且与中原文明平行发展,可称之为“北方民族青铜文化”。与崇文尚礼的中原青铜文明相比,“北方民族青铜文化”更崇尚武力和“弱肉强食”的草原法则,尤其在各种以动物纹为装饰题材的青铜器,上,表现最为明显。本文将对“北方民族青铜文化”进行简要梳理,对动物题材的青铜器作初步探索。

游牧带来多元融合的草原文化

在公元前2000年前后,从中国的北方、蒙古高原、阿尔泰地区向西,一直延伸到西喀尔巴阡山脉的带状欧亚草原地带,生活着众多以畜牧业为主,辅以少量农业的草原游牧民族。为更好地适应草原环境,他们随着季节变化,变换夏季与冬季牧场。依据现有的文献记载,生活在古代欧亚草原上的主要民族,由东向西大致有匈奴人、氏人、塞人、萨尔玛特人、斯基泰人等等。上述这些古代草原民族,多是由不同的种族、部落以联盟的形式组合而成的。他们民族的称谓,大多是由草原以外相对文明的国家,对其生活在同一时代同一地区,或临近地区游牧民族的总称。

草原游牧民族生性彪悍、精于骑射。这些部落联盟或方国,普遍具有较强的军事实力。由于地处荒寒之地,生活条件恶劣,迫不得已,他们经常对农业民族发动战争、侵扰,掳掠粮食布帛,以致整个文明世界都对他们心生畏惧。早期的草原游牧民族没有留下任何文字记载,只有口口相传的英雄传说和诗歌,还有非常伟大的物质文化艺术遗产。

而浩瀚无边的欧亚草原上,地理上的距离不会造成彼此间文化的隔离,游牧民族快速移动的特点,再加上近似的生存环境,使得广袤的欧亚草原形成了大体相似的草原文化;随着草原帝国的扩张和商贸往来,也促进了文化交流融合。远在汉朝开通丝绸之路前,草原丝路早已是东西方文化交流的通道了。在悠久的历史长河中,许多游牧民族创造了多元且独具特色的文化。并与草原以南的农耕文化平行发展。其间也因商贸交易、军事战争以及宗教信仰的传播而彼此接触,文化相互撞击,相互渗透,终至文化间呈现出交融现象。

长城以北的中蒙边境线一带的地理环境与南方农耕地区大不相同。有着绵延千里的戈壁沙漠,在戈壁沙漠以北是漠北草原,气候干冷,人口稀少,大片土地被草原覆盖,从没被人开垦过。再向北为森林草原、高山草原,是各种动物生生不息的天堂。而与中原接壤的漠南鄂尔多斯高原地区,特别是鄂尔多斯高原南部,气候相对温湿,较适合农耕,这里的先民受到中原农耕文明的影响,过着半农耕、半游牧的生活,生活状态趋向稳定。而且有了相对先进的手工业,人口也相对聚集,为草原文化的发展提供了相对坚实的基础。

“北方青铜”,同样源远流长

在手工业制造方面,夏至商晚期,生活在北方地区的先民们,不仅掌握了青铜冶炼技术,而且还能铸造多种器物。如内蒙古东南部地区的夏家店下层文化遗址中,除小型青铜饰件外,还发现了大型青铜器,其工艺水平几乎是与同时代的中原地区相差无几;内蒙古鄂尔多斯市朱开沟文化遗存,年代相当于早商时期,所发现的短刀、短剑均具有北方草原地区的明显特征;商代或更早期都是以生殖崇拜或人物、动物的雏形表现。到了商代中晚期,多以圆雕动物首及铃首作为装饰,比如刀、剑的柄端,多铸造出圆雕鹿、羊、马等动物的头部形象(图1)。这类装饰动物首短刀、短剑是蒙古高原所特有的风格,而青铜斧钺等管銎类兵器,在很大程度上则受到了西亚地区管銎兵器的影响。

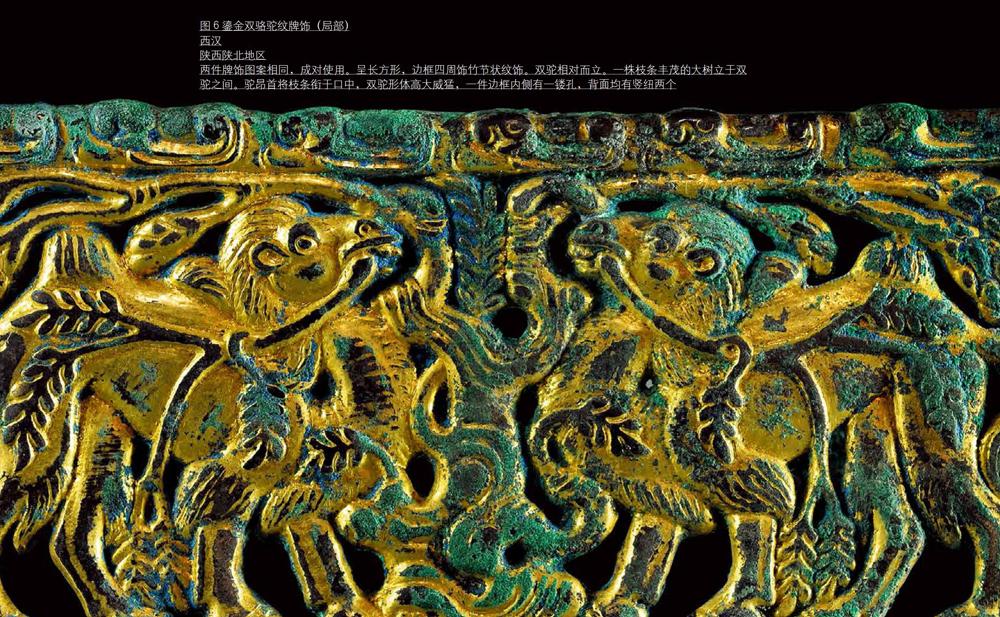

到了西周以后,出现了车马器,如用来装饰车舆的圆雕动物形饰件(图2);还有出现了以浮雕、透雕手法铸造的动物小型牌饰,它们的特点是动物的肢体、眼睛等部位通常用双圆环作为装饰;春秋时期是草原风格青铜器较为辉煌的时期,其特点一是以动物纹作为装饰的器物上,动物种类明显增多,而且造型更生动,动物的形态也更具像化、生活化。其二,出现了体型更大的青铜铸器,如车轴等,即使是牌饰,体型也有所增大,题材多以虎食鹿、虎食羊等食肉动物猎食场景作为主题(图3、4)。战国中晚期,小型饰牌的使,用逐渐减少,而成对使用的大型饰牌开始流行。饰牌开始注重图案的左右对称(图5),在饰牌表面鎏金的工艺也在这一时期开始出现。贵族阶层开始普遍使用金、银之类贵金属制品,其制作工艺高超,种类更为丰富。

秦汉时期的饰牌风格与早期迥然大变,饰牌几乎无论大小外侧均加有方形的边框。动物咬斗的题材开始减少。更多出现的是代表祥和景象的双驼、双牛等图案(图6)。此时期的饰牌造型规整,表面鎏金的工艺使饰牌更为华丽。西汉中期以后,匈奴在与中原汉王朝的战争中屡屡败北,被汉武帝击败后,北匈奴大部主力被迫西迁,其残部被日益强大的鲜卑所吞并。南匈奴逐渐走上了与汉民族融合的道路,匈奴已失去往日的辉煌。其手工艺也开始走下坡路,铸造的器物变得粗糙,表面鎏金的牌饰已极为少见,牌饰等器物的动物纹样,更多地受到了中原文化的影响。

地域差异体现的文化交融

此外,由于北方的草原地域广袤,生活在这里的古老牧猎民族众多,古语有云“百里而异习,千里而殊俗”。每个民族的宗教信仰、风俗习惯迥异,即使是同一民族,不同地域的风俗习惯也不尽相同。因而生产出来的器物、饰品,既有草原民族的共通性,又有各自民族的独特风格。

春秋战国时期,漠北草原地区先民制造出的手工艺品,其形象均源自森林草原各种野生动物。器物所展现的动物纹样,无论是食肉动物还是食草动物,都有着优美灵动的形态,充满野性与力量的肌肉感。牌饰表面多打磨光洁圆润,少有纹样装饰。这种充满野性的表现,也代表游猎民族自身的豪放性情。漠南草原北部地区的动物风格虽与漠北草原接近,但南部区域饰物上的牛、马、猪、羊等动物纹样大多体态肥胖,四肢短小,具有明显人工驯化养殖的特征。表明这一区域已经受到了中原农耕文化的影响。

战国晚期至汉代,陕西、宁夏、内蒙古鄂尔多斯地区10厘米以上的大型牌饰较为常见,而漠北蒙古草原却发现极少。究其原因可能因为南匈奴更多地受到了汉文化的影响,更加注重服饰的装饰性,以及铸造工艺水平的提高,这两点为铸造大型牌饰提供了可能。西汉时期,带有边框的鎏金牌饰大量出现在漠南草原及中原多个地区,包括河北、山西、陕西、湖南、广州等地,这一现象表明南匈奴与中原地区文化相互交融的特点,在匈奴人接受了汉文化的同时,草原文化也影响到了中原的广大地区。另一方面或许也有中原王朝为安抚北方民族而专门制造赏赐的可能。

张家口以东的承德、赤峰、辽宁地区发现的器物上的动物纹样,在西周晚期至春秋时期大多具有山戎文化风格。这一区域的动物形态大多较为纤细、不太注重肌肉的力量感。出现了一些形制独特的动物风格,如双马、双虎等头向相背,尾部左右相连的牌饰(图7、8),还有虎、马、鹿等圆雕的动物附铃挂饰(图9)。在很多器物装饰上往往带有宗教的神秘色彩。

宁夏固原、甘肃天水、陇南是西戎故地的主要区域,因其地理位置接近中原王朝,文化上受到的影响也更深入,包括冶炼技术的提高,黄金制品的使用,以及上层贵族的生活奢华程度,远比其他草原民族更进一步。这一带发现的车马饰品也非常丰富,在车马器具上包金的现象十分普遍。这一区域的大型饰牌出现较早,在春秋时期10厘米以上的牌饰数量并不少见,纹饰风格与匈奴牌饰只注重线条的流畅和肌肉的力量感有所不同,更注重牌饰的华美,除表现虎、豹的威猛之外,在牌饰表面还铸出细密的花纹,来显示猛兽的斑纹毛发。表面镀锡的处理方法让牌饰变得更为美观,且不易氧化。

鄂尔多斯文化表现的是森林草原各种动物的生活形态。以写实的手法表现出动物的行走、蹲立、捕食、咬斗等生活场景,注重动物的肌肉力量感,对动物的面部以及身体比例的描写、刻画细致入微。而斯基泰文化更多地受到希腊、罗马的影响,其作品的艺术感表达更为强烈,更为抽象、夸张,注重线条和轮廓、透视感。两种文化虽然有着各自鲜明的风格特征,但由于游牧民族有着快速移动性的特点,使其文化具有着诸多关联,相互融合、相互影响,故其作品也有着诸多的相似之处。在位于欧亚草原中间地带的阿尔泰山脉,这里汇聚了众多来自各方的草原游牧民族,东西方文化在这里交融,也成为东西方文化传播的重要通道。