经皮肺动脉瓣球囊扩张术临床应用30年疗效分析

耿文磊 胡海波 蒋世良 徐仲英 张戈军 郑宏 赵世华 金敬琳 李世国 吕建华徐亮 刘琼 万俊义 潘湘斌

肺动脉瓣狭窄是常见先天性心脏病(先心病)之一,发病率约占先心病8%,既往外科手术是唯一治疗方法,多采用体外循环下瓣膜切开术[1-2]。自1982年Kan等[3]首次报道采用经皮肺动脉瓣球囊扩张术(percutaneous balloon pulmonary valvloplasty,PBPV)治疗单纯性肺动脉瓣狭窄获得成功以来,此种方法广泛应用于临床,被认为是儿童及成人单纯性肺动脉瓣狭窄的首选根治性治疗方法[4-6],相比外科瓣膜切开术介入治疗有更多优势[6-7]。然而,国内外关于PBPV远期疗效的大规模随访报道相对较少[8-10]。本文旨在总结单中心大组病例随访结果,观察PBPV治疗肺动脉瓣狭窄的近期、中期和远期疗效。

1 对象与方法

1.1 研究对象

1986年4月至2016年4月阜外医院接受PBPV治疗肺动脉瓣狭窄患者1229例。纳入标准:所有肺动脉瓣狭窄患者(包括单纯性肺动脉瓣狭窄及其他原因导致的肺动脉瓣狭窄),经心导管测量肺动脉压差>50 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)或典型肺动脉狭窄,肺动脉压差>35 mmHg;纽约心脏协会(NYHA)心功能Ⅲ级以上,包括合并卵圆孔未闭、房间隔缺损、动脉导管未闭(左向右分流)及法洛四联症术后患者。排除标准:伴有明显肺动脉瓣发育不良者;合并其他心脏病或其他系统疾病。

1.2 PBPV

局麻或全麻下穿刺右股静脉,送入4 F或5 F猪尾导管行右心室造影(左侧位),经股静脉入径选择合适球囊进行扩张。一般选择球囊瓣环比(balloon annulus diameter ratio,BAR)为1.2~1.4,不超过1.5;婴幼儿及小儿球囊直径可选择BAR稍小,一般选择1.2左右。以术后即刻肺动脉跨瓣压差(pressure gradient,PG)<35 mmHg或PG较术前下降60%以上作为 PBPV成功的指标。

1.3 术后随访

术后24 h、6个月、12个月、24个月(以后每隔2年)进行门诊及电话随访。门诊复查X线胸片、超声心动图和心电图,通过超声心动图估测肺动脉PG及肺动脉瓣反流程度。以最后1次随访时超声心动图结果为准。

1.4 统计学分析

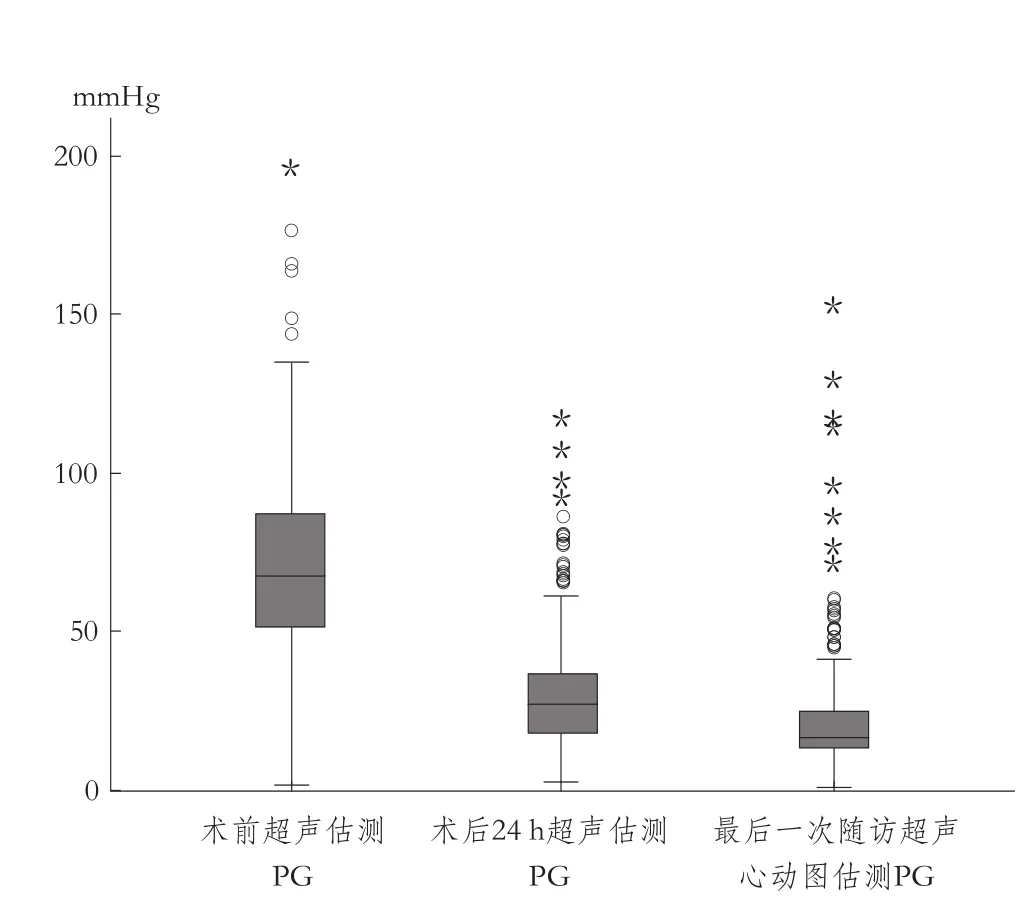

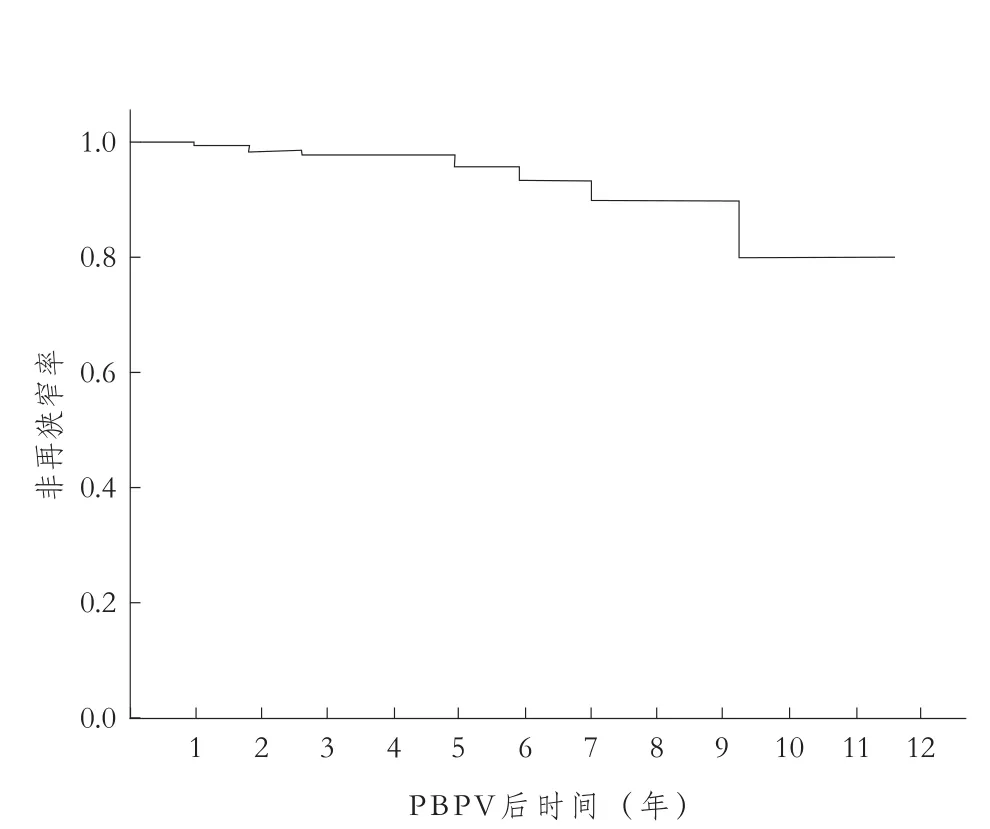

所有数据采用SPSS 12.0软件进行统计分析。计量资料以(±s)表示,两样本均数间的比较用配对t检验。采用箱线图法描述随访大于6个月患者的PG变化情况,以Kaplan-Meir生存分析法描述非再狭窄率。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 PBPV患者基本情况

纳入1229例患者中男643例(52.3%),女586例(47.7%)。患者年龄5 d~77岁(14.74±16.04)岁,0~3岁婴幼儿212例(17.2%),3~14岁儿童615例(50.0%),14~50岁成人344例(28.0%),50岁以上成人58例(4.7%)。其中包括单纯性肺动脉瓣狭窄 1161例(94.5%),肺动脉瓣狭窄合并房间隔缺损33例(2.7%),肺动脉瓣狭窄合并动脉导管未闭8例(0.6%),法洛四联症相关肺动脉瓣狭窄17例(1.4%),其他复杂先心病相关肺动脉瓣狭窄10例(0.8%)。应用的球囊扩张技术(器材)主要包括:聚乙烯单球囊法483例(39.3%),进口Inoue球囊法450例(36.6%),国产Inoue球囊法248例(20.2%),其他球囊法48例(3.9%,包括双球囊法)。1229例患者以术前导管测量的PG为标准,其中轻度狭窄(PG 25~49 mmHg)193例(15.7%),中度狭窄(PG 50~79 mmHg)673例(54.8%),重度狭窄(PG≥80 mmHg)363例(29.5%)。

2.2 PBPV患者近期治疗效果

1229例患者术前导管测得PG为30~207 mmHg[(74.40±29.64)mmHg],术后即刻导管测量PG为 5~82 mmHg[(25.05±8.62)mmHg],较术前明显下降,平均下降59.36 mmHg(95%CI54.26~64.45,P<0.001)。PBPV成功率达到98.5%(1211/1229)。术中及围术期操作相关死亡3例(死亡率0.2%),均为3~4岁儿童,死亡原因包括:瓣环撕裂、右心室流出道痉挛、血管破裂出血。术中严重并发症包括:三尖瓣腱索断裂1例(0.1%),重度肺动脉瓣反流4例(0.3%)。其他非严重并发症包括:血管损伤、股静脉血栓、一过性心律失常共75例(6.1%)。术后24 h超声心动图提示有219例(17.8%)患者出现轻度肺动脉瓣反流,63例(5.1%)中度肺动脉瓣反流。

图1 655例患者随访中肺动脉跨瓣压差(PG)变化情况

2.3 PBPV患者随访结果

655例(男334例,女321例)患者PBPV术后按要求进行了6个月及以上的有效随访并且资料完整,随访率为53.3%(655/1229),随访时间0.5~11.5(2.6±1.3)年。其中随访0.5~1年269例(41.1%),2年127例(19.4%),4年121例(18.5%),6年68例(10.4%),8年37例(5.6%),10年25例(3.8%),大于10年8例(1.2%)。主要随访检查包括超声心动图和心电图。655例肺动脉瓣狭窄患者术前超声心动图估测的PG为36~190 mmHg[(70.98±58.88)mmHg],术后24 h、最后1次随访时超声心动图估测的PG分别为6~79 mmHg[(26.35±19.65)mmHg]和5~70 mmHg[(21.91±17.22)mmHg],明显低于术前水平,以术前和最后1次超声心动图估测的PG统计分析得出两者平均差值约为44.30 mmHg(95%CI41.89~46.72,P<0.001,图1)。

随访期间有20例(3.1%)患者肺动脉瓣反流的程度有所增加,1例由术后24 h中度增加为重度(随访观察,未处理),5例由轻度增加为中度,14例由轻度增加为中度。4例术后24 h出现重度肺动脉瓣反流的患者中2例(均为1~5岁儿童)分别于PBPV后6年、8年接受了外科肺动脉瓣瓣膜置换术(生物瓣),1例(6岁儿童)于PBPV后9年接受了经导管肺动脉瓣置入术(transcatheter pulmonary valve implantation,TPVI),1例(9岁儿童)仍继续随访中。随访期间有7例(1.1%)患者由于瓣膜发生再狭窄(随访期6~138个月),PG高于50 mmHg以上而再次行PBPV。最终再狭窄率为0.5%,非再狭窄率在术后1、3、5、7、9年后分别为100.0%、97.8%,95.9%、89.9%、79.7%(图2)。

3 讨论

图2 经皮肺动脉瓣球囊扩(PBPV)后非再狭窄率情况

本研究验证了PBPV对于典型的单纯瓣膜狭窄为主的肺动脉瓣狭窄具有良好的近、中、远期疗效,具有根治效果,PG一般都能降至30 mmHg以下,几乎不会发生再狭窄。对于包含瓣膜狭窄的其他类型肺动脉瓣狭窄也有不同程度疗效,对于不耐受外科手术的低体重重度肺动脉瓣狭窄婴幼儿或新生儿PBPV更具有临床价值,但远期肺动脉瓣反流情况需要关注。

3.1 PBPV术后近、中、远期疗效

本研究结果表明,PBPV术后即刻疗效显著,平均PG下降明显,发生严重并发症概率低(0.4%,5/1229),且大部分严重并发症发生于技术开展早期,随着技术的成熟,并发症发生率逐渐降低,这与国外临床经验大致相同[5,11-15]。在随访过程中超声心动图估测肺动脉收缩压有进一步下降,表明PBPV可明显减轻肺动脉狭窄导致的梗阻。因此,对于单纯性肺动脉瓣狭窄患者无论是儿童还是成年患者首选进行PBPV解除梗阻,但对于先天性瓣膜发育不良、心脏发育畸形的患者依然推荐进行外科治疗。

3.2 影响PBPV疗效的因素

本研究结果提示在相同情况下影响PBPV术预后的最关键因素为BAR。起初BAR推荐值为1.2~1.4,小于此比值易发生再狭窄,BAR>1.5会引发肺动脉流出道损伤甚至瓣环撕裂[16]。随着临床实践的进行,有些学者认为按照之前标准进行操作易发生肺动脉瓣关闭不全,因此推荐BAR在1.2~1.25合适[13,17]。本研究BAR依然遵照经典值(BAR1.2~1.4)但儿童要稍小于此值,在1.1~1.2[5]。但BAR的选取并非固定值,通常以术中PG来衡量。本研究采取术中PG<35 mmHg为标准,在操作时可以参照PG以适当增大或减小BAR,尤其是对婴幼儿患者,可以逐渐加大BAR取值,直至术中PG达到满意效果。本研究中PBPV对各个年龄段患者均有比较满意的治疗效果。因此,年龄可能不是影响PBPV疗效的相关因素。国内外应用PBPV在儿童与成人患者中均取得了不错的治疗效果,亦印证了此结果[12,14-15,18-19]。

3.3 PBPV术后再狭窄

本研究中有7例患者发生再狭窄(1.1%),再次行PBPV术后效果良好。文献报道远期再狭窄率为2%~7%[5-6,19-20],与本研究差距较大,可能与本研究部分患者失访及样本量相差较大有关。已有报道表明,发生再狭窄与BAR选取、患者年龄相关,BAR<1.2、患者年龄偏小更易发生再狭窄,而初始狭窄程度对再狭窄的发生影响不大[4,20]。本研究认为再狭窄最重要的因素为BAR的选取,BAR选取太小(<1.1)达不到扩张瓣膜的要求,另一个可以参照的指标为术后即刻PG,术后即刻PG>35 mmHg可能是发生再狭窄的另一危险因素。

3.4 肺动脉瓣反流问题

PBPV术后发生肺动脉瓣反流比较普遍,国外近些年临床研究中,PBPV术后长期随访肺动脉瓣反流发生率为30%~90%,中重度肺动脉瓣反流发生率为15%~60%[5-6,12,19],这可能与各研究样本量相关。本研究中286例(23.3%)术后24 h发生了不同程度肺动脉瓣反流,中度肺动脉瓣反流5.1%(63/1229),重度肺动脉瓣反流仅有4例(0.3%),肺动脉瓣反流程度随着随访时间延长部分患者肺动脉瓣反流呈增加趋势,这与国外的研究大致相同[19,21]。因此建议对行PBPV术后患者进行随诊复查,当发生严重肺动脉瓣反流、右心结构或功能改变时需及时处理。早先研究发现肺动脉瓣反流会影响患者运动耐量,且与反流程度相关[22]。之后又有研究表明慢性肺动脉瓣反流会导致进行性右心扩大、运动耐量下降、室性心动过速甚至心源性猝死[23]。但最新一项针对PBPV术后引发的肺动脉瓣反流表明肺动脉瓣反流虽然会进行性加重,并且重度反流与运动耐量下降相关,但轻度反流对心室功能影响不大[24]。本研究及国外研究共同证实PBPV术后发生肺动脉瓣反流通常在中度以下,且患者一般无明显临床症状,大部分患者可以耐受PBPV术后发生的反流量[21,24]。行PBPV时患者年龄越小、BAR越高、瓣环基础直径及初始狭窄程度越高,发生肺动脉瓣反流概率越高,但BAR<1.4时很少发生严重反流[6,19]。本研究中术后发生重度肺动脉瓣反流的患者均为低龄儿童,且平均BAR值为1.3~1.5,也反应了这种风险,但本研究尚未发现肺动脉瓣反流与患者年龄、BAR之间的确切关系,造成肺动脉瓣反流的原因可能与多种因素相关,现阶段肺动脉瓣反流对患者远期影响研究相对较少,需要大样本量来证实。

本研究为回顾性研究,受临床医疗记录质量影响较大,随访过程中部分患者失访,且本研究为单中心研究不除外患者在就诊中转诊。本研究采用电话随访,部分患者未能在本中心复查,仅主观状况改善,没有数据证明患者客观情况改善。本研究中纳入了房间隔缺损、卵圆孔未闭、动脉导管未闭及法洛四联症患者,部分行介入封堵术或外科手术,可能会对患者症状有影响。

30年的临床应用经验表明,PBPV作为一种主要治疗单纯性肺动脉瓣狭窄的介入技术,其总体近、中、远期疗效满意,并发症发生率低,可作为一项瓣膜病微创治疗时代的主流技术继续应用于临床。