磁控溅射制备Cu-Al合金薄膜及光吸收性能研究

王明腾,宋 娟,高宇浩,张 力,侯贵华,关荣锋,杨子润

(1.盐城工学院 材料科学与工程学院,江苏 盐城 224051;2.江苏省新型环保重点实验室,江苏 盐城 224051)

近年来,贵金属纳米颗粒的表面等离子体共振(SPR)吸收带来的光学和电学性能的增强,引起了材料、物理等领域研究人员的广泛关注。贵金属中尤其是Ag纳米颗粒具有优异的SPR吸收性能,能大大增强光学材料的发光效率或薄膜太阳电池的光电转换效率[1],其原理主要是通过金属纳米颗粒表面的等离子体共振来增强其附近的电场场强。但Ag在空气中较易与S和O发生反应,且利用Ag一种材料无法满足不同光学薄膜具有不同吸收或发射波长的应用需要,必须通过热处理等方法获得不同位置的共振吸收峰。除Ag以外,对于其他金属材料的SPR性能的研究也较多。如Cu-Ag纳米颗粒的光学吸收性能[2,3],Cu/C核/壳纳米结构的光学性能[4]。严丽平等人[5]则通过理论模拟计算了Ag-Cu二元合金分散复合薄膜的光吸收性能。Yue G B、A. Azarian等人[6,7]研究了Cu纳米线的光学性能。Li J等人[8]研究了碳包覆的Cu和Co纳米颗粒的可见光吸收性能。G. Mattei等人[9]通过共溅射制备了Au-Cu合金纳米团簇。T. Ghodselahi等人通过共沉积制备Cu-Ni纳米合金颗粒[10],还制备了Cu@Cu2O核壳纳米颗粒[11],分别对其局域表面等离子体共振性能进行了研究。这些材料大多都需要进行热处理来获得可见光范围的SPR峰。本实验通过研究纯Cu、纯Al膜的SPR性能,利用共溅射法制备Cu-Al合金薄膜,使其在沉积态下即获得可见光区域内的SPR峰,而无须进行热处理。

1 实验

利用沈阳科学仪器公司生产的超高真空磁控溅射系统溅射,制备一系列不同厚度的纯Cu和纯Al膜,以及不同成分比例的Cu-Al合金薄膜。实验使用的Cu靶和Al靶纯度均为99.99%。当溅射室达到本底真空度3×10-4Pa时,通入溅射气体氩气,流量为20 mL/min,工作气压为0.9 Pa。对于纳米颗粒薄膜,由于Cu靶溅射率较高,直流溅射功率为50 W,溅射时间分别为1.5 s、3 s、5 s、7 s;Al靶溅射率较低,直流溅射功率为50 W,溅射时间分别为5 s、14 s、42 s。采用光学薄膜分析系统(Optical Thin Film Analysis System, nkd-8000 V)拟合得到薄膜的厚度。采用UV752型紫外-可见分光光度计测试在340-800 nm范围内的光吸收曲线。采用场发射扫描电子显微镜(S4800)检测不连续纯Cu膜的颗粒形貌。对于沉积态下无法测得SPR峰的较厚金属膜在管式炉内进行真空热处理。并利用X射线衍射仪检测金属膜的物相结构,以观察热处理过程中是否有氧化物的产生以及晶化程度的变化。

2 结果与讨论

2.1 Cu膜

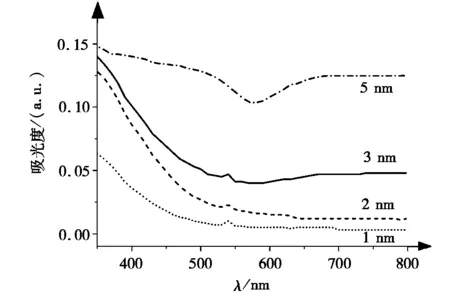

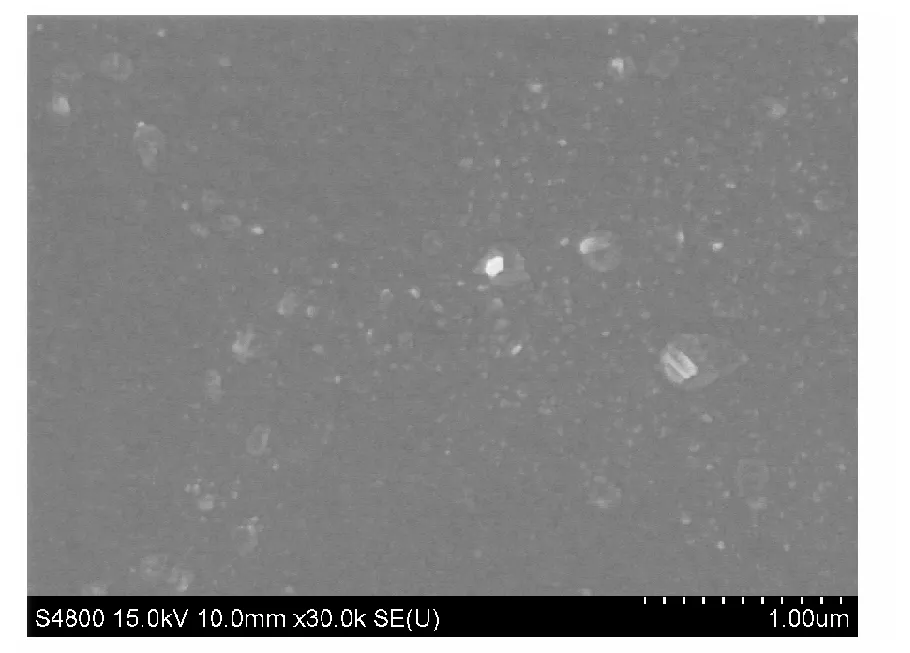

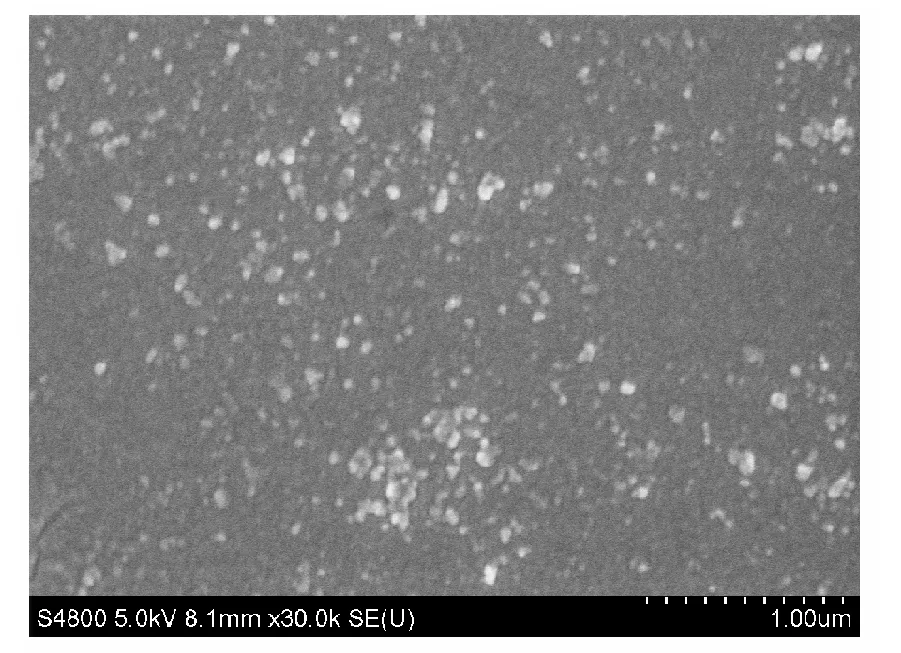

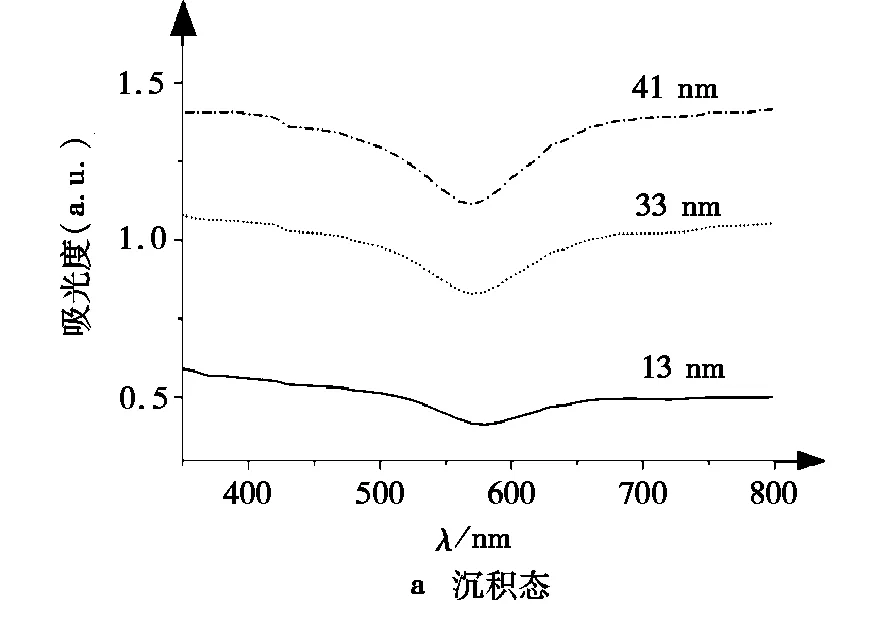

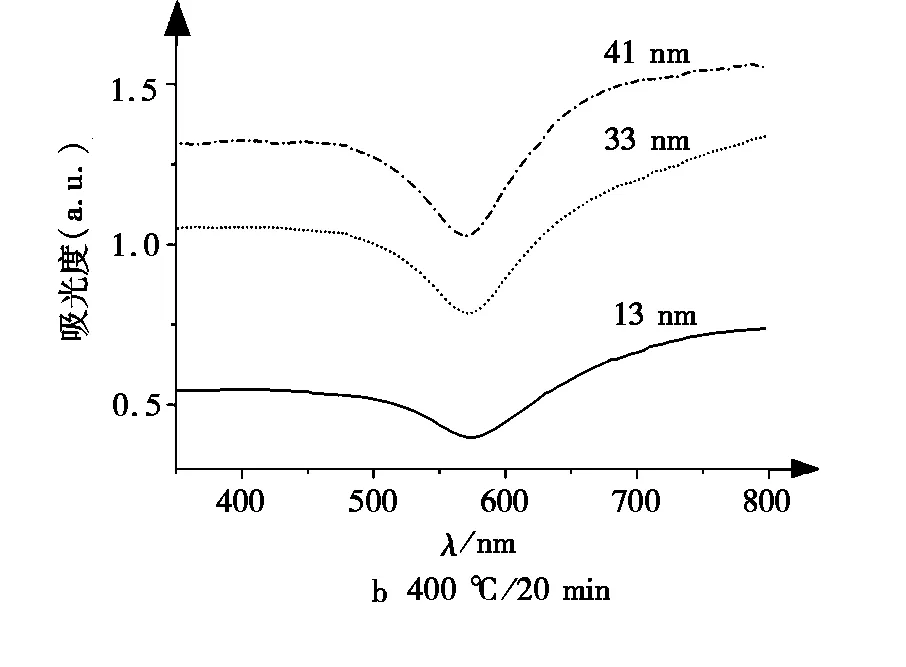

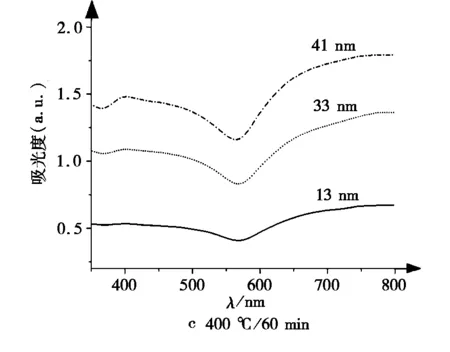

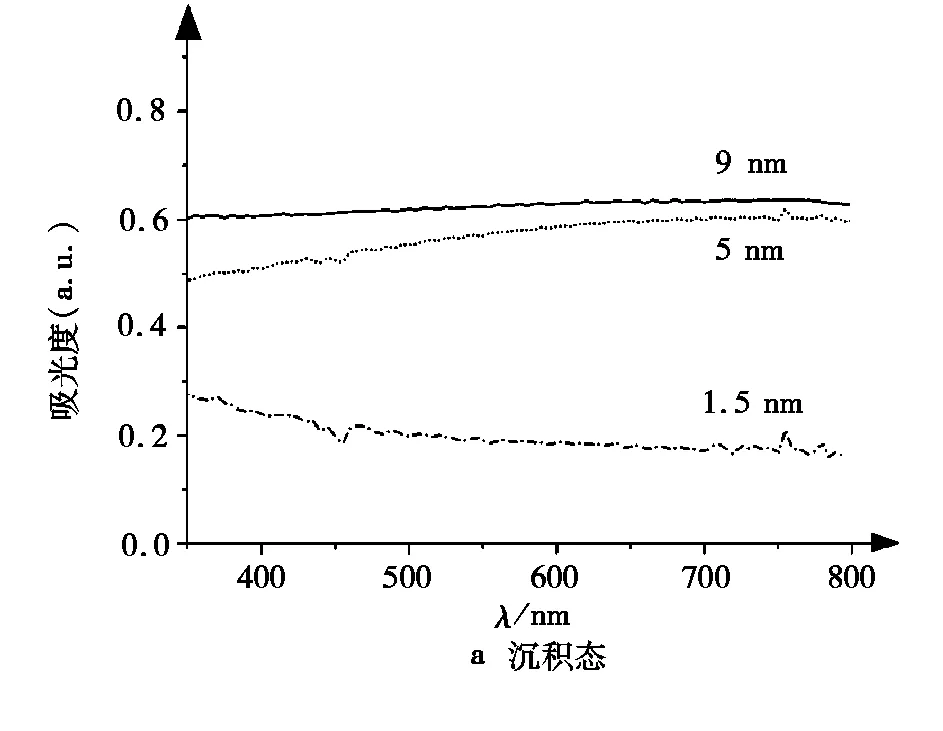

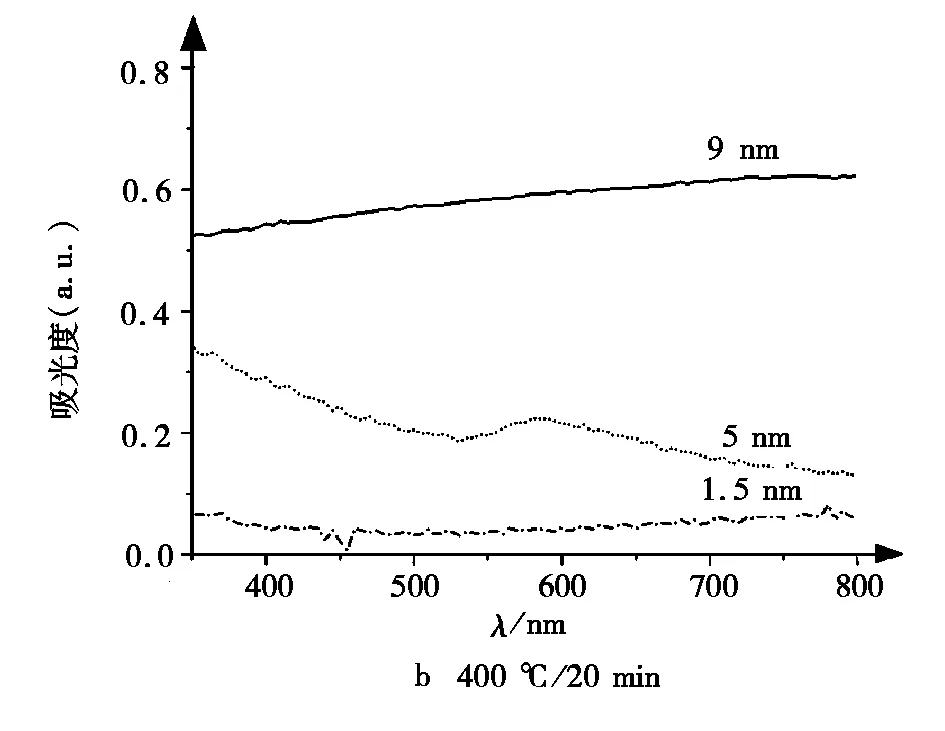

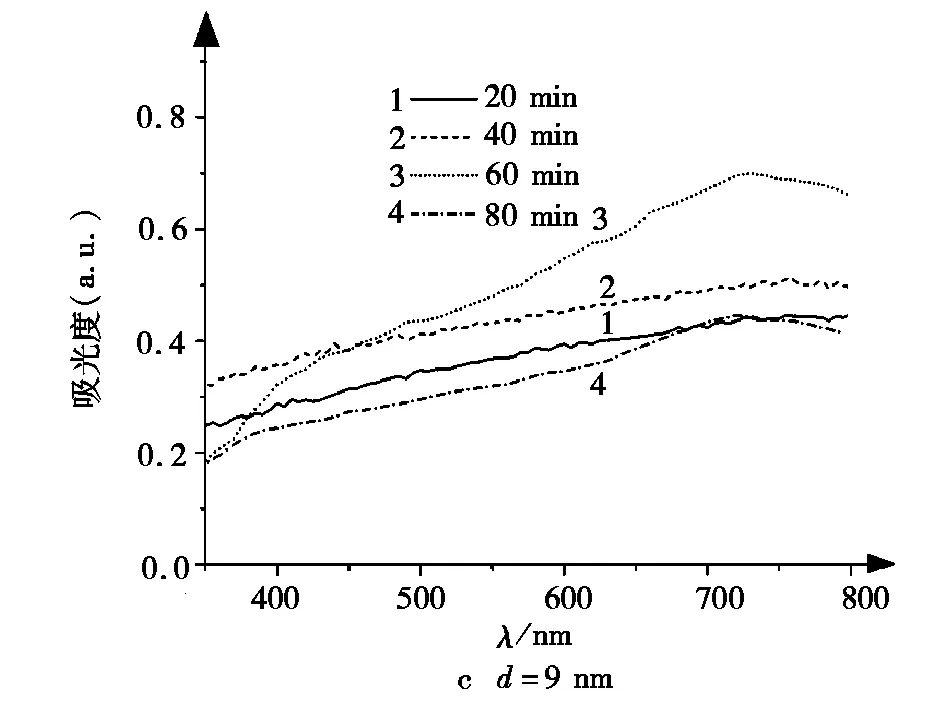

图1中厚度为5 nm的沉积态Cu膜并未出现明显的SPR峰。对于厚度较薄(5 nm以下)的沉积态Cu膜,在540 nm处均出现吸收峰,如图1所示,与文献[1-2]中所述的570 nm吸收峰相比略有蓝移。根据图2中Cu膜的扫描电镜照片可知,Cu颗粒的尺寸较小,多数为20 nm左右,故能产生金属纳米颗粒的表面等离子体共振吸收现象。图3为厚度较厚(大于5 nm)的Cu膜光吸收谱。由于已形成半连续或连续Cu膜,故沉积态下无SPR峰,如图3a所示。图3b为较厚Cu膜进行400 ℃、20 min热处理的光吸收谱,薄膜仍未出现共振吸收峰,吸收曲线形态同沉积态。而延长热处理时间达60 min,如图3c ,在400 nm处出现微弱的吸收峰。这说明较厚的连续Cu膜很难通过热处理形成聚集状态的纳米颗粒。

图1 沉积态较薄Cu膜的吸收光谱Fig.1 The absorbance spectra of the as-deposited Cu thin films

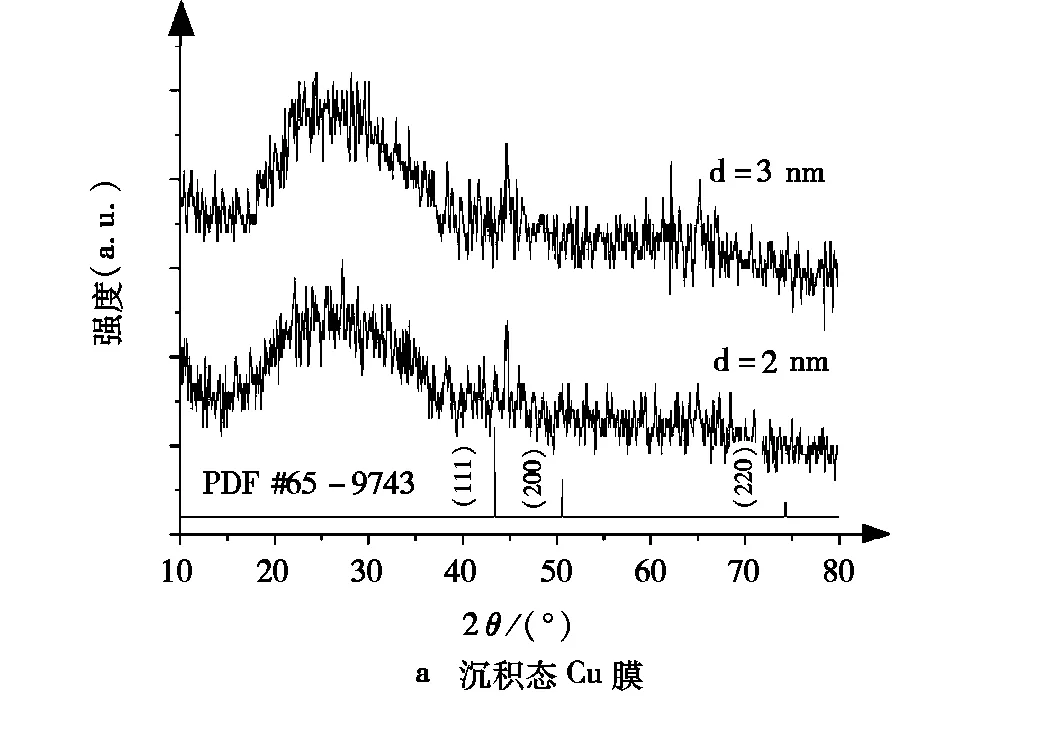

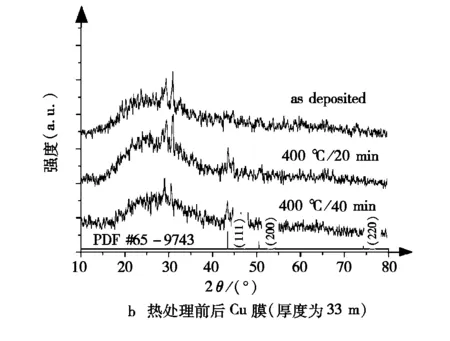

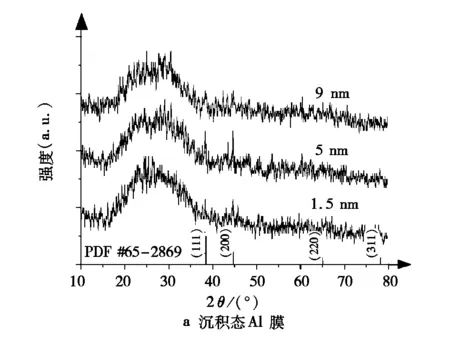

为检验沉积态Cu膜的结晶程度,以及真空热处理后Cu膜是否发生氧化以及晶化程度是否发生变化,对热处理前后的Cu膜进行XRD检测。由图4a可见,较薄的Cu膜可观察到明显右移的衍射峰,根据布拉格公式可知,晶面间距显著减小,由于溅射时间短,晶粒小且数量少,使得颗粒尺寸也较小,故能观察到如图1的SPR峰。图4b为厚度为33 nm的Cu膜热处理前后的衍射图谱,沉积态Cu膜为非晶态;经热处理后,并未见Cu膜发生氧化,Cu衍射峰强度有所升高,说明Cu的结晶程度增大。随着热处理时间的延长,衍射峰宽度略有增大,说明经过高温的热处理之后,发生了晶粒的细化,晶粒细化使原子迁移形成纳米颗粒所需要的能量更高,故热处理时间达到40 min以上时,才在400 nm处出现微弱的吸收峰。而图3c中13 nm的Cu膜并未出现SPR峰,可能因热处理时间过长而Cu的蒸汽压较大,故产生了一定的蒸发使SPR峰不显著。

a 厚度为2 nm

b 厚度为3 nm图2 沉积态较薄Cu膜的扫描电镜形貌图Fig.2 The SEM images of morphologies for as-deposited Cu thin films

图3 较厚Cu膜的吸收光谱Fig.3 The absorbance spectra of Cu thick films

图4 Cu膜XRD谱Fig.4 The XRD patterns of the Cu films

2.2 Al膜

图5为不同厚度的Al膜热处理前后的吸收光谱。沉积态Al膜在可见光区域均未出现SPR峰,如图5a所示,这说明沉积态Al膜不易通过磁控溅射获得规则形状的纳米颗粒。图5b为400 ℃、20 min热处理后Al膜的吸收光谱。1.5 nm的Al膜未观察到SPR峰是由于膜太薄,颗粒数量太少,在热处理过程中又出现一定程度的蒸发。厚度为5 nm的Al膜产生了位于580 nm处的共振吸收峰。而厚度较厚(9 nm)的Al膜,由于已成为连续薄膜,难以通过短时间热处理使其形成具有一定间距和尺寸的纳米颗粒,故未观察到共振吸收峰的出现,曲线形态与沉积态无显著差别。对上述厚度为9 nm的Al膜进行更长时间的热处理,分别是40 min、60 min和80 min,发现在热处理时间达到60 min以上时才观察到位于730 nm处的共振吸收峰,如图5c所示。这说明Al原子迁移并形成独立的岛状颗粒,需要在一定温度下足够长的时间才能完成。较厚膜进行长时间热处理后SPR峰相对于580 nm红移较多,这是由于长时间热处理使颗粒团聚,尺寸增大。

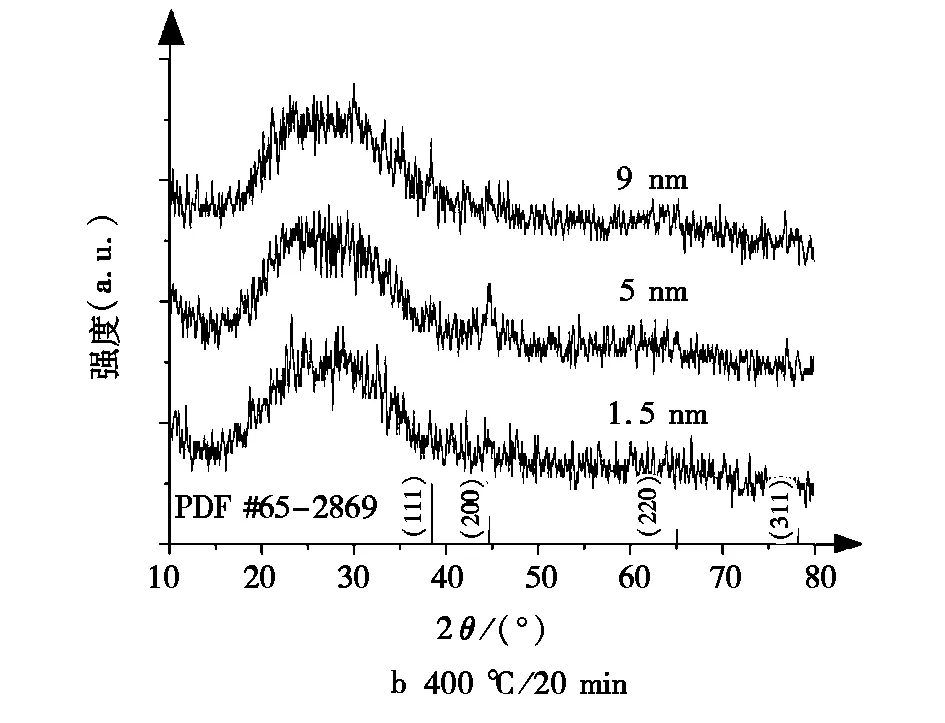

为了观察沉积态Al膜的结晶程度,以及真空热处理后Al膜是否发生氧化以及晶化程度是否发生变化,对热处理前后的Al膜进行XRD检测,如图6所示。沉积态Al膜为晶态膜,热处理态Al膜的结晶程度与沉积态相比未有明显提高。衍射图中并未观察到Al2O3峰的出现,说明热处理过程中并未发生氧化。从图6可见,热处理后的半高峰宽几乎都有所增大,说明较高温度下短时间热处理后重结晶使晶粒发生了细化。由于薄膜的岛状生长模式,厚度为9 nm的Al膜中“岛”的数量比5 nm的膜更多,晶粒细化造成原子迁移形成纳米颗粒所需要的能量也更高,故在较短的时间内热处理无法使9 nm的Al膜形成显著的SPR吸收效应。

图5 Al膜的吸收光谱Fig.5 The absorbance spectra of Al films

图6 Al膜热处理前后XRD谱Fig.6 The XRD patterns of Al films before and after heat treatment

2.3 Cu-Al合金薄膜

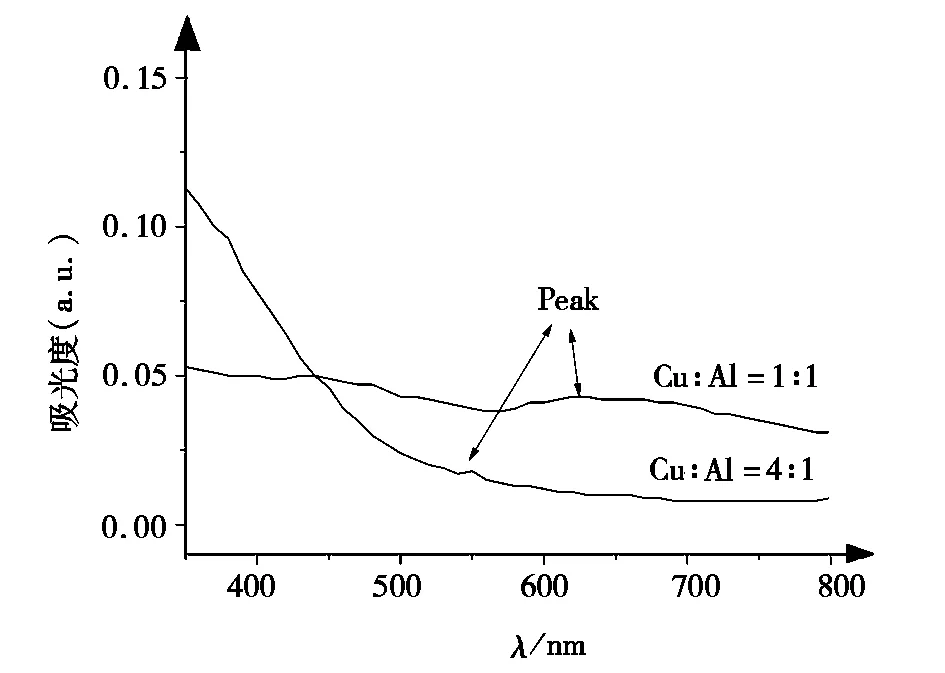

溅射设备设有一个直流溅射电源和一个射频溅射电源,通过调整Cu靶和Al靶的溅射功率制备Cu-Al合金薄膜。Cu靶直流溅射参数为25 W/10 s,Al靶射频溅射参数为200 W/10 s,制备了原子比例为1∶1的Cu-Al合金颗粒薄膜。沉积态Cu-Al合金颗粒薄膜的共振吸收峰位于625 nm处,与纯Cu薄膜的540 nm和纯Al薄膜的580 nm相比产生了红移,如图7所示。这与形成合金后自由电子浓度降低有关,使得共振频率降低[12]。为了使沉积态Cu-Al合金颗粒薄膜的共振吸收峰波长减小,本实验还制备了原子比例为4∶1的Cu-Al合金颗粒薄膜(Cu:50 W/10 s,Al:100 W/10 s),其吸收曲线形态接近纯铜膜,吸收峰位于550 nm处。这是由于Cu的比例增加后,自由电子浓度增加,共振吸收峰发生蓝移。同时由于Al的溅射率和沉积率较低,其共振吸收峰被淹没。故要获得较明显的Cu-Al合金颗粒薄膜的共振吸收峰,需使Cu与Al的原子比小于4∶1。Al膜不易通过磁控溅射获得规则形状的纳米颗粒,而规则形状的Cu纳米颗粒较易形成,通过Cu纳米颗粒为Al的沉积提供形核位置,使得Cu-Al合金薄膜在沉积态下即为颗粒状,产生可见光范围内的共振吸收峰,从而避免了热处理工序。由于共溅射时Cu靶和Al靶均为45°角倾斜放置,靶基距较大,基体上的沉积量较少,故未进行XRD测试。

图7 沉积态Cu-Al合金薄膜吸收光谱Fig.7 The absorbance spectra of as-deposited Cu-Al alloy films

3 结论

以磁控溅射法分别制备了纯Cu、纯Al和Cu-Al合金薄膜,对其在可见光范围内进行了光吸收性能的测试。不连续的较薄沉积态Cu膜在540 nm处有SPR峰,而较厚的Cu膜则需要经较长时间热处理才能获得400 nm处的SPR峰。沉积态Al膜均没有出现SPR峰,而经过一定时间的热处理后,较薄的Al膜在580 nm处出现SPR峰,较厚Al膜的SPR峰则红移至730 nm处。通过调整共溅射参数获得Cu-Al合金薄膜,形成合金后由于自由电子浓度降低,使得共振波长增大。本研究表明,通过共溅射法制得的Cu-Al合金薄膜不需进行热处理即可获得较显著的可见光范围内的SPR峰。