基于感应控制的行人二次过街系统设计

尹宇锋,王春娥,谢晓峰,邹瑞霖,陆 颖,夏 衍,冯元杰,郭 健,钱开荟,李 烁

(盐城工学院 材料科学与工程学院,江苏 盐城 224051)

近几年来,城市化快速发展使得汽车保有量逐年提升,城市道路交通拥堵现象日益突出,而在城市道路的交叉路口,拥堵现象则更加突出。目前我国多个城市以行人一次过街信号为基础进行信号配对,其信号灯周期较长[1]。本文依据陈振起等[2]对交叉口二次过街信号相位的设计和仿真模拟,综合其他一些方案,提出专门针对行人二次过街的智能感应系统的设计。

1 二次过街系统设计

1.1 二次过街系统介绍

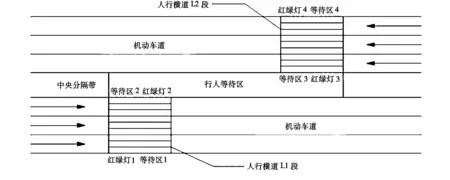

什么是二次过街?二次过街是相对于一次过街而言的,一次过街是让行人在一个相位内完成过街的全部过程;而行人二次过街则是在道路中央分隔带处设置行人等待区,将人行横道一分为二,使行人分两相位来完成横穿道路的一种过街方式。二次过街可以在不干扰或少干扰车流的前提下,用减少次干路的绿信比、增加主干路绿信比的技法来设置人行横道的方法。二次过街人行横道分割示意图如图1所示。

设计二次过街系统的核心,在于利用人行横道和机动车道信号灯相位的布局设计,以及实时的数据分析计算,实现交叉口的合理利用,从而提高道路通行能力。二次过街系统的优点如下:(1)二次过街系统可以缩短信号周期时长,使得道路使用效率得到提高,提高了道路的通行能力;(2)杨晓芳等[3]研究表明,相比一次过街方式,二次过街更能有效利用道路和时空资源,减少事故发生率。

1.2 系统分析

二次过街人行横道常用两种交通控制方式:感应式信号控制和定时式信号控制[4]。其中定时式信号控制在过街行人较少或机动车较少而行人较多的情况下会产生较大浪费;而感应式信号控制能对实时路况进行分析,并给予合理的配时,从而让交叉口利用率达到最大化,避免出现较大的时间浪费。

1.3 二次过街系统设计

图1中的交错式二次过街方式,道路中间设置分隔带,人行横道错开分布,中间留有行人二次过街的等候区。安全等候区的设计面积根据双向行人数量决定[4]。在等候区,红绿灯与等待区交错分布,目的是减少行人过街时的冲突,降低延误率;同时,在等候区安装行人数量检测装置,用来检测两边行人数量,待行人数量达到放行阈值时,给予行人通行权。

图1 人行横道分隔示意图Fig.1 Diagram of crosswalk separation

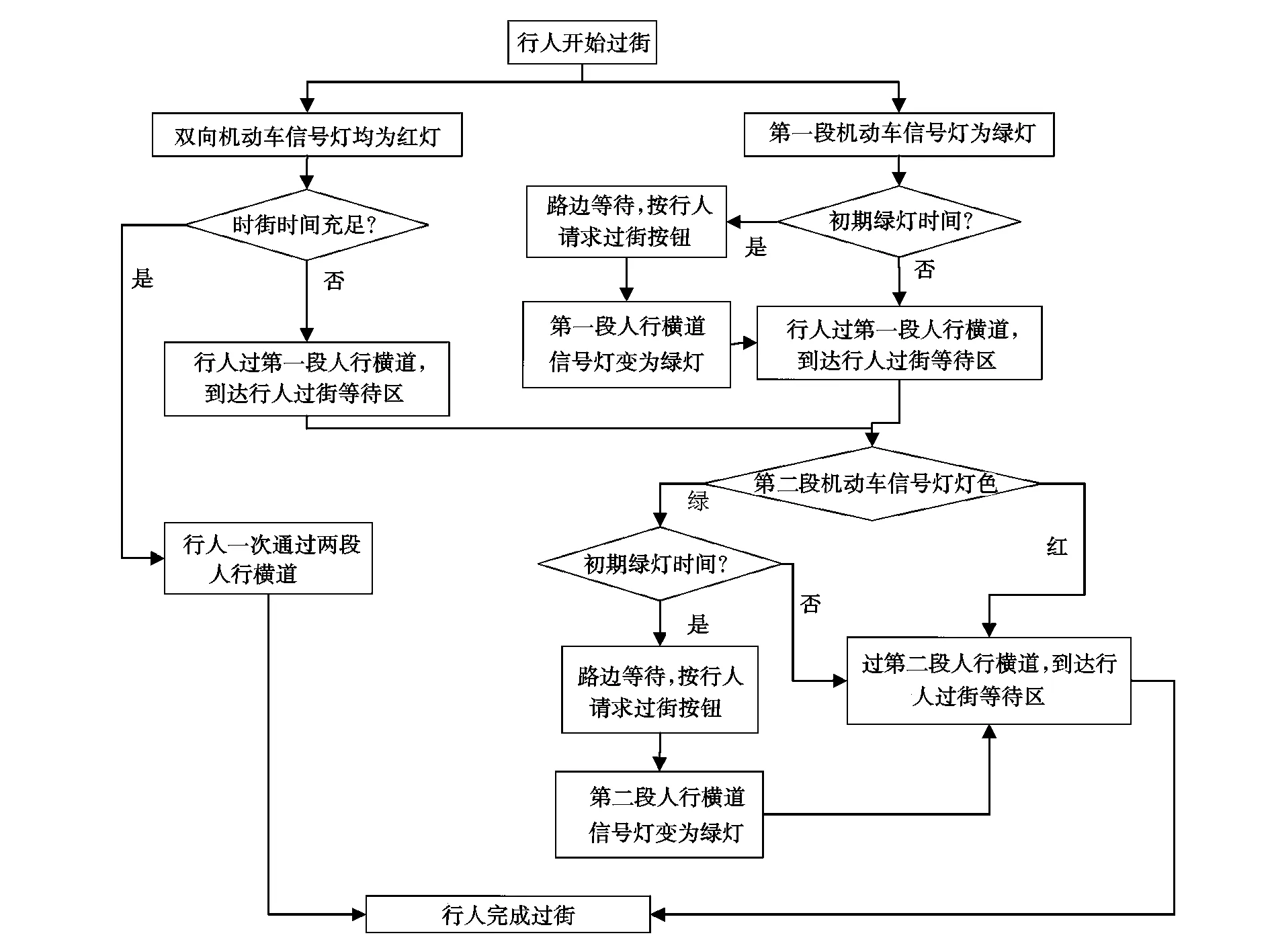

二次过街系统可以视为由两个独立的一次过街系统组成,区别在于增加了行人等待过街的等候区,其流程图如图2所示。图2中,当双向机动车道的信号灯均为红灯,且过街时间充足,行人可直接通过两个人行横道完成过街行为;当双向机动车道的信号灯均为红灯,且过街时间不足,则行人穿过第一个人行横道后在行人过街等候区等候,在第二个人行横道信号灯再次变为绿灯时再穿过人行横道。当第一段机动车道信号灯是绿灯时,此时需判断该绿灯时间是否为初期绿灯时间,若是,则行人在路边等待,并由检测器监测行人数量,待行人达到一定数量,且第一段人行横道信号灯变为绿灯时,行人再通过第一段人行横道;若否,则行人可利用车辆之间的安全间隙通过第一段人行横道。同理,行人可通过第二段人行横道。

图2 二次过街系统流程图Fig.2 Flow chart of secondary crossing system

1.4 特殊情况分析

如果双向车道上的机动车数量差距较大,以图1为例,当上部车道的车辆达到饱和程度,车流不会出现间断流,造成行人过街困难,此时可根据设置在上下游机动车道上的检测器实时传输的数据对机动车道的信号灯进行配时,适当延长上部车道绿灯时间;下部车道因车辆数较少,车辆达到畅行速度,此时该机动车道信号灯的绿灯时间就要缩短,以放行该车道上的行人,从而提高道路的通行能力。

2 信号配时设计

2.1 行人、机动车道信号相位设计

行人横道信号灯的相位设计可采用文献[2]中“相位叠加”的方法。所谓相位叠加是指行人相位与相关机动车的相位重叠,可根据过街路段实际情况设置行人相位相对于机动车相位的“同步”、“迟启”、“早断”或“迟启兼早断”4种叠加方式。相位叠加是为了不降低机动车信号的绿信比,从而避免对道路的通行能力产生干扰[2]。适合应用相位叠加方法进行行人相位设计的基本条件可表示为

(TS)K≥(TD)K

(1)

式中:(TS)k表示基本叠加相位k中对行人有效绿灯时间的供给;(TD)k表示基本叠加相位k中由流量与步速决定的行人绿灯时间需求。(TS)k、(TD)k可分别由式(2)、式(3)表示。

(TS)K=TGK-δL·△tLK-δE·△tEK

(2)

(3)

式中:k表示基本叠加相位的编号;TGk、△tLK、△tEK分别表示叠加相位k中机动车的绿灯时间、行人相位比机动车相位迟启的时差、行人相位比机动车相位早断的时差,s;δL与δE为对应系数,当行人相位以迟启或早断的方式叠加于机动车相位时,δL=1或δE=1,否则δL=0或δE=0;qk表示高峰时期叠加相位k所控制的人行横道在k相位的绿灯时间内双向行人最大通过量,人;Lk、Wk分别表示叠加相位k所控制的人行横道的长度和宽度,m;C表示人行横道的通行能力,人/(m·h);v表示行人的平均步速,m/s。

机动车道信号控制采用感应式交通信号控制,分别在机动车道的上游和下游设置车辆检测器,并以检测数据为依据进行机动车道信号灯的配时。机动车道上游检测器记录车辆驶进人行横道区域前后车辆之间的车头时距和车速,下游检测器记录车辆驶离人行横道区域前后车辆之间的车头时距和车速[5]

2.2 机动车道信号配时

机动车道信号配时采用感应控制,感应控制需要确定的参数有最小绿灯时间、单位绿灯延长时间、最大绿灯时间。最大绿灯时间是按照定时控制方法,根据主干路车流交通量的大小计算出的绿灯时间;单位绿灯延长时间根据检测器的位置和车辆的速度确定[6];主干路机动车最小绿灯时间计算可参考文献[7]。假设Gmin为机动车道信号灯显示的最短绿灯时间,Gmin要满足下面的计算。

Gmin=Max[GminA,GminSS]

(4)

GminA=Max[GminS,GminP]

(5)

式中:GminS为保证行车安全的最小绿灯时间,一般在5~7 s内取值,s;GminP为保证一定数量的行人安全过街的最小绿灯时间,s;GminSS为保证一定数量的排队车辆完全通过停车线的最小绿灯时间,s。由于GminS和GminP取值相对固定,所以将其统称为固定最小绿灯时间GminA。

机动车信号灯相位设计要求固定最小绿灯时间,包括初始相位和末尾相位的固定。在两个相位之间的最小绿灯时间要保证行人能够安全通过人行横道,达到交叉口合理利用的目的。

2.3 行人过街信号配时

行人通过人行横道的最短绿灯时间可以按照以下公式计算。

(6)

行人过街最短绿灯时间与行人步行速度有关,通过调查获得行人步行速度如表1所示。

表1行人步行速度参考表

Table1Referencetableofpedestrianwalkingspeedm/s

年龄组平均速度15%位速度85%位速度老年人1.311.011.51中、青年人1.541.241.79儿童1.451.091.58

下面以老年人为例介绍行人最短过街时间的设置。若某一城市主干道为双向六车道,每条车道宽3.5 m,则每一段人行横道的长度为10.5 m,若老年人平均过街速度取1.31 m/s,绿灯间隔时间取3 s,则行人过街最短绿灯时间根据公式(6)计算,约为12 s。

根据文献[8],行人最大等待时间大致为60~90 s,行人等待时间过长会出现闯红灯的现象,因此最长行人绿灯等候时间一般设置为45~55 s[8]。

3 其他交通设施设计

3.1 行人过街监管

除了设计可行的二次过街系统来保证交叉口的合理运行,还要对行人和车辆实施监管。现如今在车辆监管方面已经非常成熟,而对于时常发生的行人闯红灯现象还不能实施全面有效的管理。行人检测器和人脸识别技术是目前常用的行人监管工具,行人检测器是利用计算机视觉技术判断图像或者视频序列中是否存在行人并给予精确定位的仪器,而3D人脸识别装置则可以在行人静止或走动的任意状态下进行数据采集,并自动匹配到大数据中相关用户的信息。因此,行人检测器和人脸识别技术的结合可以有效监管行人的不文明过街行为。

3.2 针对特殊人群

为了方便盲人过街,需要设置盲道以及声音提醒装置;而对于聋哑人过街,则需要在交叉口人行横道的醒目处设置文字提醒装置。

4 总结

二次过街系统可以看作是两次一次过街方式的联合作用,不同之处在于二次过街系统设置车辆和行人数量检测器,并根据检测车辆和行人的数量确定红绿灯的转换;同时,在通行效率方面,二次过街系统比一次过街方式有了很大的提升。此外,通过机动车道和人行横道交通信号的相位设计,二次过街系统可以实现在不同交通流下对信号进行合理的配时,从而提高道路的通行能力,保障行人的人身安全。而对于行人不文明的闯红灯现象,也可通过相应的技术手段进行监管。