长三角旅游一体化:理论发展与欧洲启示*

孙佼佼

(苏州科技大学 商学院,江苏 苏州 215009)

长三角旅游一体化是一个多维度的议题,其发展既出发于实践、落脚于实践,又需要理论的指导,并蕴含着丰富的理论领域。长三角旅游一体化是我国经济和社会发展的重要议题,需要在国际旅游一体化发展背景中寻找参照,在国内外丰富的理论中提炼精华。我国研究者指出,在规模浩大的经济一体化浪潮中,社会一体化的进程才刚刚开始。[1]而旅游正是这一趋势的集中展示,它不仅是经济一体化的典型表现,也是全球从经济一体化向人与社会一体化发展的重要机制。我国长三角旅游一体化发展已有三十多年历史,对其研究进行梳理,对其不足进行剖析,对国外相关理论进行挖掘,对未来理论发展提出方向建议,正是为长三角旅游一体化实践提供理论支持的当务之急。

长三角旅游一体化的发展与扩张

2018年11月,国家主席习近平在首届中国国际进口博览会开幕式上宣布:“将支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略,着力落实新发展理念,构建现代化经济体系,推进更高起点的深化改革和更高层次的对外开放,同‘一带一路’建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设相互配合,完善中国改革开放空间布局。”[2]习近平主席的演讲,开启了长三角一体化的新篇章。这一进程对于旅游产业来说具有尤为特殊的意义。

长三角旅游一体化的实践已逾三十年。1988年,“江浙沪旅游年”的提出标志着我国区域旅游合作阶段的开启。21世纪后,泛长三角区域旅游联动更是成为新的实践诉求。2011年,《苏浙皖沪旅游合作一体化框架协议》的签订扩大了长三角旅游区的范围。2018年,在全域旅游国家战略和“一带一路”倡议背景下,长三角旅游一体化发展实现了升级:9月,长三角旅游一体化高峰论坛在上海举行,举办方包括江苏、浙江、安徽、上海三省一市的政府与科研院所在内的多个机构;11月,首届长三角三省一市旅游协会联席会议在苏州召开并通过了《苏州宣言》;12月,江苏、浙江、安徽、上海三省一市共同签署《推进长三角区域旅游一体化发展2018年行动计划》。有学者指出,目前长三角旅游合作已深入市场、空间和产业等各个层面,宏观政策环境和微观主体意识比较到位,地区间的差距逐渐减小并日趋稳定,已基本具备实现一体化大发展的客观条件和环境支撑。[3]

长三角区域旅游研究的态势与重点

旅游一体化既是一个过程,又是一种状态。从动态角度看,旅游一体化是指消除旅游生产要素的流动性障碍;从静态角度看,旅游一体化是全要素的协同,表现为统一的旅游大市场。[4]从后者来看,它与全域旅游国家战略具有一致性。与长三角旅游发展实践相伴随的是,相关旅游研究在长三角一体化发展中发挥着引导、纠错、指南、实践总结及发展规划的作用。有研究者从理论层面指出长三角一体化中存在的问题,如葛立成等提出的主体缺失、领域分散、制度约束等[5],张补宏等提出的旅游区域内部发展不平衡及旅游合作缺乏利益补偿机制等[6]。这些研究成果为长三角旅游的健康发展提供了严谨的参照。

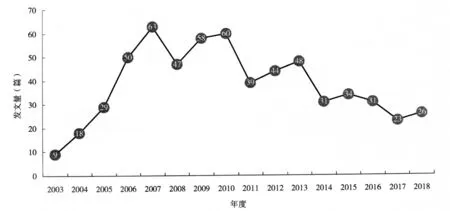

笔者在中国知网以“长三角旅游”为关键词进行搜索发现,有规模的长三角旅游区域研究始于2003年,截至2018年12月31日共有文献610篇。根据计量可视化结果,其文献总体态势如图1所示。

由图1可见,16年来有关长三角区域旅游研究的文献数量总体呈间歇式波动。从2003年开始到2007年《长江三角洲旅游城市高峰论坛(南京)宣言》的发布,长三角区域旅游研究数量出现第一个小高峰;伴随2010年上海世博会对长三角旅游的强大推动力,研究数量达到第二个小高峰。此后,有关长三角旅游的研究数量在波动中呈现下降趋势。2018年进博会成功召开,随着长三角旅游一体化战略地位的日益提高,相关研究数量有望再次迎来上升。

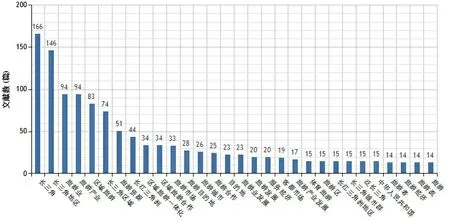

2013—2018年,长三角旅游研究的内容呈现以宏观分析为主要视角、以经济为主要领域、以政策探讨为主要结论的格局(见图2)。

图1 长三角区域旅游研究文献发表年度趋势

图2 长三角区域旅游研究主题分布

目前,长三角旅游一体化研究虽然产生了大量的成果,但要更好地满足现实诉求,其总体态势还存在一些不足。例如:陆林提出,基于传统资源观的研究较多、新范式研究探索较少,对传统旅游发展要素的研究较多、新兴旅游发展要素研究较少[7];李芳指出,长三角旅游一体化研究中存在的核心问题是“现阶段国内学者提出的一系列一体化发展的模式都是设想性的,这种千篇一律的范式几乎是泛泛而谈,没有实际指导意义和价值”[8]。因此,为更好地指导实践,必须对目前我国长三角旅游研究的内容进行解析,并在更广泛的世界旅游一体化研究中寻找参照。

长三角旅游一体化研究的特征

1.以空间经济研究为主

长三角的概念基础是空间的,相关研究的重点也围绕空间域展开。朱付彪等人指出,都市圈旅游空间结构演变研究有助于优化都市圈旅游空间结构和促进都市圈整体旅游地的形成。[9]不同历史时期对长三角空间主题的研究也成为长三角旅游一体化实践变迁的理论镜像。2013年,曹芳东等人指出,泛长三角的城市旅游经济空间集聚态势明显,以上海和南京为中心的集聚区尤为凸显。[10]2015年,周礼等人指出,长三角各旅游空间结构并不均衡,仍是以上海、苏州和杭州为中心,以南京、无锡、宁波和绍兴等为副中心而形成圈层结构,且核心区与边缘区差异明显。[11]郑嬗婷等人指出了另外几个局部旅游流活跃度较高的城市,包括镇江-扬州、舟山-绍兴等。[12]2018年,这一格局基本未发生变化,张广海等人指出,长三角旅游一体化的核心仍是上海,杭州和苏州则是长三角旅游城市群的次核心城市。[13]黄睿等人指出,长三角区域内旅游发展业绩和效率的重心趋于集聚,分布在上海、苏南、浙东北和皖南地区的城市多属于高绩高效型城市,分布在苏北、苏中、皖北和皖中等地区的则多为低绩型城市。[14]在空间经济的分析中,区域合作与区域旅游一体化是常见的研究主题;产业研究则是另一个重点,主要包括对服务经济、客源市场以及目的地资源的分析。

2.以交通发展为新线索

近年来,随着高铁的发展,以高铁联动力量为线索对长三角区域旅游一体化的分析逐步增加。该类研究围绕两个方面展开,一是长三角内部旅游一体化的发展。例如:曹芳东等人指出,长三角地区交通可达性整体上较好,呈现明显的提高态势[15];穆成林等人指出,高铁网络下长三角旅游经济发展格局依然呈现以上海为主要核心,南京、杭州为副核心,南北两翼各自相互抱团的空间分布特征[16];杨春华等人分析了铁路通达性水平与旅游经济的关系[17]。二是长三角与外部经济圈的旅游互动。汪德根等人研究了高铁的“时空压缩”效应,认为该效应增强了高铁旅游带各都市圈的空间联系,并指出应加强都市圈区域旅游合作,注重高铁的扩散与叠加效应,促使“旅游高地”不对“旅游洼地”产生虹吸现象。[18]杨维凤指出,京沪高铁强化了北京和上海在交通系统中的中心地位,加速了长三角城市群的地域整合,形成了诸多的次级经济增长极(区)。[19]

3.以宏观对策建议为落脚

宏观的政策建议是国内大多数长三角旅游一体化研究的内容,主要针对政府治理和产业发展两个对象。王永刚等人从政府层面出发,提出要构建不完全合作博弈模型,建立包括规则约束、信息合作、绩效激励和利益补偿在内的一整套机制,以促进长三角旅游一体化的利益协调。[20]邹光勇等人从产业层面出发,认为区域旅游合作的主线是促进差异化、控制同质产品的内部竞争力,指出追求各自利润最大化下的契约式合作是区域旅游合作的最佳方式。[21]吴泓等人则从更为宏观的角度出发,提出了长三角旅游一体化的总体思路,即“以制度创新为基础,以多元化合作机制为抓手,围绕一个目标,打通两个路径,实现六个突破”[22]。

欧盟旅游一体化研究的启示

欧盟政治与经济的一体化发展在货币、购物、地理边界等多个层面使欧盟内部的旅游快速实现了大规模的一体化发展。欧洲是世界最大的旅游区,旅游者接待量和旅游收入都位居世界第一。其发展历史、模式,以及出现的问题、解决的方法都对我国长三角旅游一体化发展具有借鉴意义。我国亦有学者认识到这一点,如冯学钢通过分析欧盟一体化的发展,提出了我国长三角旅游联动发展模式的建议[23];吴大明在分析欧盟旅游一体化的基础上,针对皖江示范区旅游业的发展提出了建议[24]。这些研究大多是基于欧洲旅游一体化的产业表现进行的宏观分析,尚未涉及欧洲旅游一体化发展背后丰富的理论探索,而这些理论研究正是支撑欧盟旅游发展的重要指导和成功经验。因此,分析欧盟旅游一体化发展理论对国内学术界建立有效的长三角旅游一体化发展理论基础具有重要参考价值。

1.从经济研究到广泛议题

目前,我国关于长三角旅游一体化的研究仍以单维度的经济导向为主,其实质是对长三角经济一体化在旅游中的体现进行研究。实际上,旅游一体化的过程并不仅仅涉及经济,还涉及人的流动、主客的互动、文化的交融以及社会空间的变迁。因此,对长三角旅游一体化的研究至少可从两个层面、两个方向展开。两个层面,一是旅游对长三角经济一体化的影响;二是旅游一体化对长三角的文化、社会、生活等产生的影响。两个方向,一是一体化进程对旅游的影响,其中所涉主题不仅是经济;二是一体化的旅游发展对当地的经济、文化、传统、社会、空间边界,甚至微观的游客和东道主心理与行为所产生的影响。在较为成熟的欧盟旅游一体化研究中,这种议题的广泛性已经得到体现:迪拉多(Tirado)等人研究了旅游与欧盟乡村地区发展之间的关系[25];帕洛克拉(Prokkola)从旅游的角度阐释了一体化的发展对欧盟国家边界地区景观形态的再组织,以及该地区内的心理边界产生的广泛影响[26];狄克曼(Diekmann)等人分析了社会旅游中的社会平等、公正旅游、全民旅游以及欧盟旅游业的可持续发展等问题[27]。

2.从宏观政策到微观实证

与我国目前长三角旅游一体化研究的宏观政策导向不同,欧盟旅游一体化的研究已经走向细化阶段,并对旅游一体化中的微观议题进行了丰富的讨论。瓦尔斯(Valls)等人研究了欧盟7个重要的旅游城市,通过对比来探究其吸引力是否与特定的假期形式相关,并分析了心理细分、混合消费,以及各个城市的社会创造力和竞争力等具体问题。[28]帕洛克拉通过实证分析对跨边界的旅游目的地建设进行研究,指出旅游产业在未来区域身份认同和“去边界”区域意向中的作用。[29]鲍尔(Bauer)等人分析了欧盟旅游一体化发展中旅游者的安全和健康问题。[30]理查兹(Richards)研究旅游劳动力市场与旅游教育的问题,分析了欧盟不同地区的旅游劳动力市场的移动性差异及其背后的语言和文化原因。[31]霍思珀斯(Hospers)研究了欧盟一体化发展中工业遗产旅游的特点,同时指出这种旅游发展对当地区域重组的作用是有限的,并建议欧盟工业遗产地的发展不要仅限于旅游业。[32]

3.辩证的研究角度

研究者分析了旅游一体化的积极效应。贾维斯(Jarvis)等人指出加入欧盟一体化对旅游产业的积极影响,并将其称为“加入效应”(accession effect)。[33]也有研究者指出了诸多旅游一体化过程中的问题及其负面影响。哈克尔(Halkier)在《欧盟和旅游发展:吠叫或咬人》一文中,分析了一体化中管理或干预范围的扩大所产生的副作用,讨论了在这一过程中应调整或摒弃的消极要素。[34]帕洛克拉研究了在一体化过程中北欧诸国旅游业的合作情况,指出虽然欧盟的发展在功能和形象层面都对北欧地区的区域一体化发展产生重要作用,但跨边界的合作尤其是私人企业之间,与一国之内的合作相比更多停留在表面。[35]斯托弗伦(Stoffelen)等人在分析欧盟发展中德国-捷克和德国-比利时跨边界旅游发展的基础上提出,跨边界的旅游开发项目并不一定完全有利于当地发展,在某些情况下甚至会导致相邻国家不平等的社会经济后果。[36]林姆(Lim)则研究了退出欧盟对旅游的影响。[37]这种辩证的研究思维有助于发掘一体化实践中的问题,及时、精确、有针对性地提出方案,从而解决问题。

长三角旅游一体化研究的新方向与现实意义

在主流研究基础上,长三角旅游一体化研究也出现了少量新的方向,局部回应了新时代、新发展和新需求的现实。

第一,在宏观分析之外,广泛议题中的微观分析对旅游区域发展亦至关重要,该类研究是制定具体旅游政策、规划旅游产品的重要参照。近年来,长三角旅游出现了一些具体领域的研究,尤其体现在对新业态的关注上,如长三角体育旅游、房车旅游、游艇旅游、动漫旅游、大型会展与旅游[注]详见于向、钟华、陈晨《长三角体育旅游资源整合发展的思考》,《平原大学学报》2007年第6期第5~8页;刘庚、刘毅成、符全胜《欧美房车露营发展对长三角地区的启示》,《汽车与配件》2013年第43期第41~43页;刘柔柔、吴国清《长三角游艇旅游标准化建设的现状与思考》,《旅游纵览(下半月)》2012年第10期第57~61页;张悦、殷娟《长三角地区动漫旅游文化产业发展现状及目标——由日本动漫旅游产业发展得到的启示》,《现代商业》2013年第17期第140~141页;吴建、秦炳旺、孙金龙《基于引力模型的长三角城市会展经济联系的测度及分析》,《旅游论坛》2011年第6期第61~67页。,以及上海迪士尼对长三角的拉动效应[注]详见黄海天《上海迪士尼对长三角旅游业的拉动效应研究》,《特区经济》2011年第1期第63~65页。等。

第二,虽然对长三角旅游的分析通常属于国内议题,但类似长三角旅游发展的区域一体化模式并非我国独有,研究者开始关注国外区域旅游开发,如对欧盟旅游业一体化发展模式的分析[注]详见朱一鸣《欧盟旅游业一体化发展模式对我国长三角地区的启示》,《对外经贸》2013年第4期第48~51页。等。

第三,随着国际绿色概念的发展,长三角旅游一体化开始涉及可持续旅游与负责任旅游,例如对旅游与人居的探讨[注]详见杜婷、李雪铭、张峰《长三角优秀旅游城市人居环境与旅游业协调性分析》,《旅游研究》2013年第3期第8~14页。,对长三角区域生态旅游的关注[注]详见刘汀、鲁波涛《长三角生态旅游的全面协调性发展研究》,《统计与决策》2013年第18期第103~105页。,或对旅游交通碳排放测度的具体研究[注]详见陶玉国、黄震方、史春云《基于替代式自下而上法的区域旅游交通碳排放测度》,《生态学报》2015年第12期第4224~4233页。等。长三角旅游一体化中蕴含着共享经济模式,这种模式能够成为经济绿色发展的动力[38]。

第四,我国长三角旅游一体化研究需要对经济议题之外更广泛的维度进行关注,才能实现一体化的社会可持续发展。

因此,面对长三角旅游一体化的新进程,相关研究的紧迫性和理论发掘的必要性是学界和业界需要共同面对的问题。在这一理论开发过程中,创新、开放、前瞻以及针对长三角旅游一体化实践的有效性则是研究者需努力的方向。