苏南地区日汪“清乡运动”探析*

张 玥,袁成亮

(苏州科技大学 社会发展与公共管理学院,江苏 苏州 215009)

1940年3月30日,汪精卫伪国民政府在日本军国主义的扶植下于南京粉墨登场。为了巩固统治、榨取沦陷区,在日方“以华治华、以战养战”的既定政策下,日汪“清乡运动”于次年7月1日正式施行,直至1945年日本投降、汪伪政府倒台方告结束,持续了四年时间。苏南地区由于地处日汪统治腹地,经济较为富庶,同时又是“新政权势力达不到的敌性地区”[1],而成为日汪推行“清乡运动”的首选之地、典范之区。日汪在苏南地区前后进行的六期“清乡”[注]苏南地区的六期“清乡”分别是:第一期,1941年7月至9月,苏(苏州)、常(常熟)、太(太仓)地区;第二期,1941年10月至12月,澄(江阴)、锡(无锡)、虞(常熟)地区;第三期,1942年4月至6月,武进、澄西地区;第四期,1942年7月至9月,太湖东南地区(其中包括吴江大部,吴县和昆山一部);第五期,1943年3月至1944年10月,镇江地区;第六期,1944年2月至7月,锡(无锡)、澄(江阴)、武(武进)地区强化“清乡”。以其残酷性与掠夺性给沦陷区民众带来深重灾难。

近年来,学术界对“清乡运动”较为关注,或将“清乡”与反“清乡”结合起来探讨[注]刘其奎的《抗战时期的“清乡”和反“清乡”斗争》(《复旦学报(社会科学版)》1985年第5期)将日汪主持的“清乡运动”和中共领导的反“清乡”斗争进行综合探讨;仲华、季云飞的《抗战时期反“清乡”斗争述论》(《南京政治学院学报》2008年第3期)对中共根据“清乡”的具体情况针锋相对采取反制措施进行详细分析。,或侧重于挖掘“清乡运动”的某个方面[注]翁复骅的《日伪“清乡”期间的经济掠夺》(《苏州大学学报(哲学社会科学版)》1987年第2期)剖析了日汪在“清乡运动”中进行经济抢掠的几种方式;王建国的《“清乡运动”与李士群之死》(《安徽史学》2004年第6期)探讨了“清乡运动”与李士群毙命的内在联系。,或着眼于“清乡运动”整体脉络的梳理与探究[注]余子道、曹振威等人的《汪伪政权全史》(上海人民出版社2006年版)、蔡德金的《历史的怪胎:汪伪国民政府始末》(团结出版社2008年版)以及余子道的《日伪在沦陷区的“清乡”活动》(《近代史研究》1982年第2期)均注重“清乡运动”的整体性概述,对其发生发展过程进行梳理。,其研究角度与侧重点各有不同。但从总体来看,学术界对此所作的区域性研究并不多见。就苏南地区日汪“清乡运动”而言,除沈秋农所撰《论抗战时期苏、常、太地区的“清乡”与反“清乡”》(《民国档案》1995年第1期)外,仅见于为数不多的几部相关研究著作的某些章节中。其中代表性著作有潘敏的《江苏日伪基层政权研究》(上海人民出版社2006年版)和中共苏州市委党史工作办公室编的《苏州抗日斗争史》(古吴轩出版社2005年版)。前者侧重于探究日伪对基层社会的政治统治,所涉“清乡运动”为片段式的勾勒;后者侧重于日汪与中共双方的军事斗争以及日伪军暴行之揭露,二者的针对性与系统性均显不足。事实上,日汪在不同地区、不同时期进行的“清乡运动”存在一定差异。加强日汪“清乡运动”的区域性研究对于揭示日汪“清乡运动”本质具有重要意义。有鉴于此,笔者试从军事、政治、经济、思想等四个方面对日汪在苏南地区推行的“清乡运动”作一探讨,力求将其在苏南地区的具体施行方式与内容完整地呈现。

一、 军事“清乡”

为求“强化并促进治安肃正及对敌封锁”[2],军事“清乡”在整个“清乡运动”中成为第一步。在日汪看来,“军事如不能开拓,其他一切皆无从设施”,而且“清乡对象,首在共匪”。[3]16

1941年7月1日,日汪集结了2个日军师团,6个伪军师团,对苏、常、太地区进行军事“清乡”。这次行动“总计兵力13 594员名”[3]235,标志着“清乡运动”的正式开始。日汪军事“清乡”主要分为两个阶段。

(一) 依靠据点对交通实行封锁

军事“清乡”首先是依靠据点对交通实行封锁。该封锁政策包括三方面内容:

一是大范围的封锁。依靠主要的交通线构筑大面积包围圈,如对吴县的封锁,“一由齐门铁道沿苏常公路及苏常水道迤北直至常熟特别区公署辖境之边缘,另一由齐门铁路沿东直至昆山特别区公署之边缘”[4]21;对常熟则是“封锁区界北自福山口起,经福山塘至县城,再南沿元和塘至该县边境之吴塔为界”[4]189。这些主要的交通线均依傍大河之险,行人难以徒涉。

二是道路、河流的封锁。所有大小道路均用竹木等障碍物阻挡,只留一二条通行,且该两条道路每周仅开放一次,其余时间禁止通行;所有船只在封锁范围内只能在一条河中通行,禁止穿越第二条河流。

三是分区封锁。将一个大的封锁区分成若干小块,这些小块的封锁主要依靠小市镇的据点和桥梁,这种封锁具有时间性,主要为其在某一区域搜剿提供便利。值得注意的是,此种交通封锁对地形有一定的要求。苏、常、太地区以水网为主,利于封锁,而在后期对镇江地区尤其是茅山一带施行封锁时,此处“有丘陵有湖泊,不易完全封锁,特别是镇宝公路及宝堰西昒之间无法完全封锁”[5]310。

伴随交通封锁而来的是众多据点和检问所的建立。经统计,苏、常、太地区和澄、锡、虞地区共建立“93个据点”[5]200,从江阴到无锡的公路“三五里即一个据点”[5]199。每个据点驻有人数不等的日伪军。同时,在封锁线上的重要地段设置大检问所,如初次对吴县进行封锁时,在齐门外洋泾塘桥设立大检问所,因“该地为苏常公路及苏常水道之交合点,车辆船舶所必由之路”[4]21;在娄门、外跨塘、唯亭三处设大检问所,因这三处为该“辖境内沿铁路线之三大站,又为和平区与清乡区之交通要道”[4]21。其余则视地形与需要,设小检问所若干。

(二)军事扫荡与进攻

在封锁任务完成、包围圈形成后,狂风暴雨式的军事扫荡与进攻随之而来。此时,日伪军的分工以伪军施以封锁、守备与巡查,日军则负进攻之责。其战术手段主要有进攻、搜剿、奔袭三个方面。

其一,进攻。日军在进攻中,“以强大兵力寻我主力决战,兜剿包抄,使我军无法转移,被迫作战,对反抗进军之村庄,实行大烧大杀,儆一以戒百”[5]213,且长于运用绝对优势兵力和层层包围、前堵后追的战术,几路、十几路合围在军事行动中屡见不鲜。同时,针对新四军善用的游击战术,其采取步步为营的堡垒政策。

其二,搜剿。此为日汪军事“清乡”日常行动的一部分,即对“清乡”目标进行梳篦式的巡逻搜索,“以清查潜伏或游动的敌性分子”[6]。陆地有徒步便衣队和脚踏车队,水上有汽艇,一旦发现目标,即严密监视、层层包围,待后续部队到来正式进攻。找不到确切目标,仅知道方向,即进行分区严密的扫荡搜索,如“先撒网后捉鱼”[5]215,就是对某区域进行突然性的包围,紧接着下乡搜索。毫无目标时,便化装游击、化装侦查,或伪装成新四军散失人员,夜间到百姓家敲门,探听虚实。另外,日伪军经常在拂晓前对村庄完成包围,待天明进入,通过辨口音、看手背等方式,对全村百姓进行查问。

上述两点在“清乡运动”初期曾使在苏南地区坚持抗战的新四军第六师遭受重创。由于初期新四军尚未认识到“清乡”与以往扫荡的区别,面对日伪军的重兵推进、疯狂进攻,新四军第六师依旧按照以往反扫荡的经验,采取将主力分散、各方面密切配合,以期调动其兵力的战术,积极展开在“清乡”区外围作战,只留少数武装在“清乡”区内坚持。结果日伪军并不为所动,继续埋头于“清乡”区内渐次推进、逐个“消灭”,而此时内线坚持的部队由于力量对比太过悬殊,留在苏、常、太地区的主力仅800余人,日伪军人数却过万,最后难免陷入被敌人各个击破之境地。与此同时,部分就地隐蔽的新四军战士在日伪军梳篦式的拉网搜剿中亦难以脱身。例如,隐蔽在常熟吴里地区的“吴里区区政督导员唐绍裘、区委组织委员张汉章、常熟县交通站站长杨子欣等5人”[7]在百余名日伪军的严密搜剿中壮烈牺牲。面对严峻的形势,六师师部“7月下旬急令坚持内线的部队及地方干部迅速突围,向澄、锡、虞地区转移”[8]401。9月22日,日汪重兵进入澄、锡、虞地区开始第二期“清乡”:

10月7日,在日伪军残酷的清乡中,从苏南撤出的新四军第六师第十八旅,到达苏中地区。11月,第六师第十六旅突出日伪军包围。12月上旬,第六师师部率第五十二团、警卫第一团撤出苏南清乡区,到达苏中江都、高邮、宝应地区。[9]

关于这一点,新四军方面也有记录,谭震林在苏中三分区司令部作《江南反清乡斗争的经验教训》报告中称:“的确,敌伪的清乡是获得了部分的成功。苏、常、太和澄、锡、虞这两个地区已经没有我军之公开活动了。”[5]164

其三,奔袭。在苏南地区后期进行的“清乡运动”中,新四军总结反“清乡”失败教训后以便衣队、短枪队形式在“清乡”区内积极活动。对此,日伪军的战术手段也有所增加。例如,茅山地区“每个据点保持一个恰恰能对付我们的轻快部队,约十余人、一挺机枪、一个掷弹筒,随时整装待发”[5]312。俟找到目标则由汉奸带路实施突袭;同时,一旦发现新四军的相关踪迹甚至可以长追几十里不舍。

二、 政治“清乡”

在整个“清乡运动”中,日汪一直标榜“三分军事七分政治”[8]181,因其认为政治“清乡”可以使沦陷区得以全面伪化。因此,继军事“清乡”之后,第二步便是政治“清乡”。政治“清乡”由汪伪政府出面主持,日本侵略者则隐居幕后,其主要措施包括以下两个方面。

(一)编组保甲,实行联保连坐制度

政治“清乡”的一项重要内容即行编组保甲,实行联保连坐制度。在汪伪政府看来,实行保甲制度为“防杜奸冗,保障治安之唯一良策,苟能运用得宜,可使匪徒绝迹”[8]158。因此,编组保甲是政治“清乡”的首要内容。汪伪政府于政务厅特设保甲编查室,办理保甲事宜,又于“清乡”各县政府设保甲室,选派相关人员分赴各区指导办理清查户口之相关事宜。关于编组保甲的具体办法,其规定:

以户为单位,设户长;十户为甲,设甲长;十甲为保,设保长。编余之户,不满一甲,六户以上,得另立一甲;五户以下,并入邻近之甲。编余之甲,不满一保,六甲以上得另立一保;五甲以下,并入邻近之保。若一村住户不足十户,且与邻村相距甚远者,单独编成一甲。[8]159-160

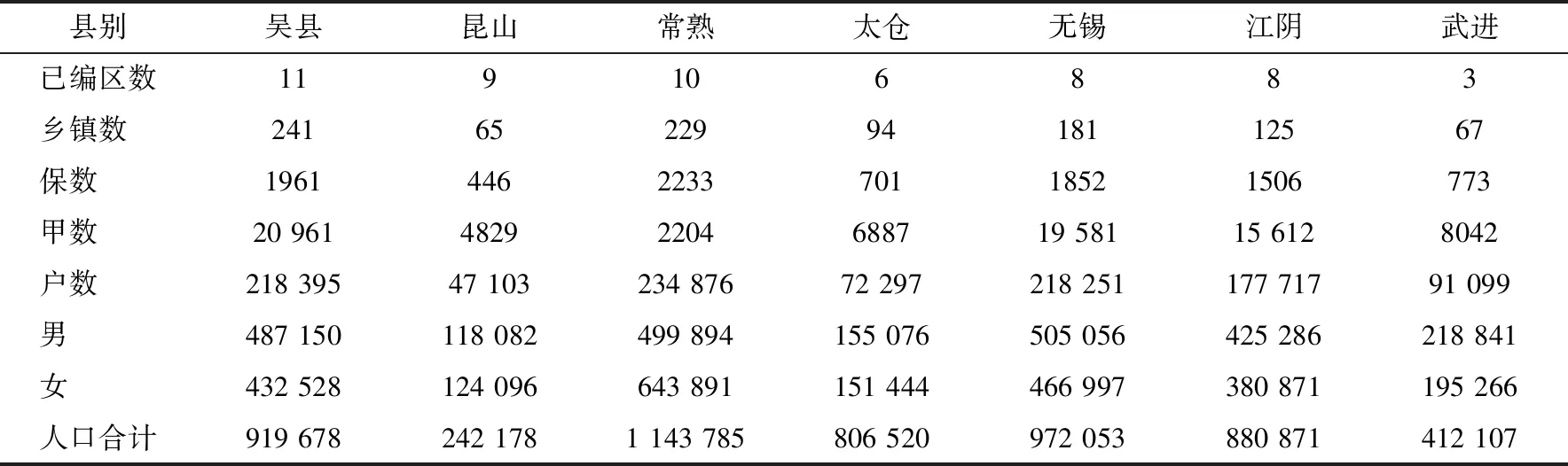

保长负责保内之秩序安定,甲长负责甲内之秩序安定。同时,为了断绝原先之保甲长与新四军之间可能存在的联系,将原任保甲长全部调至南京受训,而原有位置全部在一天之内换上新的人员。至1942年3月,苏南地区各县之编组保甲的具体情况如表1所示。

初次的编组保甲完成之后,并不意味着该项工作就此结束。根据规定,后期“各县保甲室人员应每月赴各区抽查保甲户口两次,各区公所人员,每旬应抽查保甲一次”[8]493,对于户口异动予以特别关注。例如,在武进县初次推行保甲制度后,民政局科长兼保甲编查室主任张德龙即会同日方有关人员前往视察。约两周后,政务厅厅长张北生又对武进、无锡、江阴一带进行实地考察、巡视,并派员详密抽查。如此严格的身份认定,体现了日本军国主义与汪伪政府铲除植根民间的抗日力量的狡诈用心。

表1 苏南地区各县的编组保甲情况

资料来源:根据《日汪的清乡》(中央档案馆、中国第二历史档案馆、吉林省社会科学院合编,中华书局1995年版)第363~364页内容整理

在编组保甲之余,日汪还实行联保连坐制度。在保甲编订之后,保甲会议即行召开,保甲规约即行制定,保甲内的所有户长须在保甲规约上签名,同时“甲内各户,以五户联合,共具联保连坐切结,声明结内各户,互相劝勉监视,不为匪、通匪、纵匪,如有违犯,他户应立即密报,倘瞻徇隐匿,联保各户实行连坐”[8]163。而“如该结内藏有要匪及匪物,先未报出,后经军队、团队或署长查出,同结者与匪同罪”[8]137。日汪企图通过此种高压恐怖政策阻断普通民众与化整为零、隐藏乡间的新四军之联系,并且在严密推进的编组保甲、清查户口的大环境下,严格身份认定,迫使普通民众成为“顺民”,使新四军无法立足,从而达到其肃清“共匪”之目的。

(二)成立反动组织,实行社团统治

政治“清乡”的另一项重要内容即成立各色反动“群众”组织,实行社团统治。为了摧毁民间原有的抗日组织,严密控制普通民众,该项怀柔政策应运而生。其核心内容是抽调壮丁、编练自卫团。《修正清乡委员会清乡地区各特别区自卫团组织暂行条例》将自卫团的宗旨定为“防剿匪共、增进人民自卫能力、编查保甲、辅助军警,维持地方治安”[8]152。为此,日汪强行抽调“清乡”区内18岁以上45岁以下之男子,实施壮丁训练,俟训练结束即编组自卫团分派各地。由壮丁编成的自卫团,其主要任务为监视居民、支差服役、瞭望巡逻、保卫乡土。仅瞭望巡逻一条,日汪规定每保须兴筑一座瞭望台,由自卫团派员看守防护、日夜守望。自卫团实为日汪借民众之手控制民众而且可以随时役使以增强汪伪政权基层统治力的工具。

此外,日汪还成立了各色反动“群众”组织,妄图全方位地控制民众,进而谋求全面伪化。以反动组织“爱乡会”为例,其应办事项包括“匪患之警戒通报及搜查;防匪碉楼堡塞或其他工事之筹设;协助编练自卫团并推进自治事项;辅助军警搜捕匪犯”[4]202等。该组织遍设乡间,在常熟第一期“清乡”中,即设立了81个“爱乡会”分会,会员共计5747人[注]该数据根据《民国史料丛刊》(张研、孙燕京编,大象出版社2009年版)第362册第201页内容计算得出。;至1942年7月,吴县、常熟、无锡、昆山、太仓、江阴六县之“爱乡会”总数达到438个[3]275。与此同时,其他诸领域亦难以幸免地充斥着日汪领导的反动组织。以常熟第四区第一期“清乡”中成立的相关社团组织情况表[3]258为例(见表2),这些团体组织涉及诸多领域,或被日汪改造,或由日汪直接领导。它们的存在,一方面使得民间原有的许多抗日组织于无形中解体,另一方面其强烈的反动色彩荼毒着广大民众。此种通过社团统治谋求全方位控制普通民众,进而妄图实现全面伪化的怀柔方法将日汪用心之歹毒展露无遗。

表2 常熟第四区第一期“清乡”中的相关社团组织情况(1941年7月20日至10月31日)

三、 经济“清乡”

攫取资源、压榨沦陷区以服务于日本军国主义“以战养战”政策及加强汪伪政府经济统治基础是日汪开展“清乡运动”的重要目的,这就使得经济“清乡”在整个“清乡运动”中占有举足轻重的地位。日汪经济“清乡”以名目繁多的苛捐杂税为主,其主要内容可分为以下两大类。

(一)田赋

长期以来,田赋一直是各税种中最大的。日汪对之也格外青睐,并将其列为首要整理对象。其整理方法有以下四点。

其一,实行租赋并征制度。

租赋并征是合官厅与业主之力,共同征收田赋与田租,即由官厅先协助业主征收田租,再由官厅将收到之田租内,划分应得之田赋及征收用费。[3]321

关于租赋之分配,大致以百分之七十为租,百分之三十为赋(昆山以百分之七十一为租,百分之二十九为赋),其中“百分之十五为国课,百分之十五为征收经费”[4]212。该制度在实际施行中,日汪曾一度有“极易滋弊”“业主利益暗中受损颇巨”[3]321等评价,广大农民的处境自不待言。

其二,落实督征旧欠政策。汪伪政府以1938—1940年三年为“旧欠”之年,于1942年4月1日命各地收缴此三年的田赋,并限于当年5月至9月完成。其完全不顾此三年战火纷飞、民不聊生的实际情形,强制征收。至7月份,仅太仓一地督征旧欠已“收起四成以上”[3]318,且仍在“积极推进中”。该政策无疑是对“清乡”区实施榨取的最好证明。

其三,提高税率。“清乡”前的田赋税率,“‘自种田’每亩的负担在两元半左右,‘租种田’在七元左右”[3]328,在税率提高之后,水田每亩最高额竟达二十元。汪伪政府对此的解释是:

迩来通货膨胀,物价高腾不已,旧有之田赋征收率,若与目前食粮价格增涨数相较,实有不能不加以改订之必要。[3]340

此实乃汪伪政府为其横征暴敛寻一冠冕堂皇之借口。

其四,清理沙田。苏南滨江地带,时有新沙涨起,由此而成之沙田草滩亦属田赋之征收范畴。对于已经围垦成田者,汪伪政府将之划分为上、中、下三等,每亩田滩分别征税十元、八元、六元。而未经围垦成田者,亦须纳税,按照上、中、下三等每亩草滩分别需缴纳五元、四元、三元。此项收数同样可观。

经过上述“整顿”,“清乡”区的田赋收入十分壮观。据统计,1942年1—5月份,吴县、常熟、昆山、太仓、无锡、江阴、武进七县共收田赋2 323 447.91元[3]321,而上年同期(“清乡”尚未开始)的田赋收入仅为580 296.34元,收入增加有三倍之多。

(二)营业税及其他税捐

“清乡”期间,除大宗田赋外,苛捐杂税名目繁多。日汪一方面整顿原有之税收,另一方面加征各种新的税收。五花八门的税捐让人眼花缭乱,而这对于民众来说无疑又是一场浩劫。

苏南各“清乡”区原有之各项税捐经过“成倍加增”之整顿后,税额均有大幅增长。其中较为重要的营业税,“1942年,太仓全年税额计126 905.25元,比照上年征额,约增六倍以上;昆山全年税额计102 494.15元,比照上年征额,约增五倍以上;江阴全年税额计53 715.92元,比照上年征额,亦增一倍有余”;其他诸项税捐,“如契税:据汪伪政府言,吴县契税之征收,成绩特佳,仅该年2—4月之征数,较上年同期,增加至68 000余元,办理殊为得力,厅方已指令嘉许。又如屠宰税:江阴以年额14 400元较之前征收,增出两倍”[10]。

与此同时,在“清乡”的名义下,日汪又加征各种新的税捐。以常熟为例,县城加征养路捐,在汽车必经之路——县城南门外之洙草浜设征收所,“每辆卡车征收一元至四元,年可收入二、三千元”;浒浦镇加征进出口捐,“每客取费二元”;圩港加征旅客冬防费,每人五角;白茆新市加征“网户、帘户等捐,取费不一”[4]207。多如牛毛的税捐可谓无孔不入,而这些都是套在民众身上的沉重枷锁,广大百姓苦不堪言。

以苛捐杂税为主要内容的经济“清乡”实则是经济掠夺的代名词,日汪对此毫不掩饰,认为经济“清乡”取得了非常出色的成绩。日本兴亚院视察员广濑库太郎在谈及经济“清乡”时也称其“一变入不敷出的财政,实现了充裕绰绰的健全财政”[3]327。经济“清乡”,对于日汪而言是生财之道,而对于“清乡”区民众而言却是巨大的浩劫。

四、 思想“清乡”

从思想源头对沦陷区民众进行改造,消除其民族意识、铲除其抗日思想,而代之以东亚联盟等反动思想,对普通民众进行思想控制和精神奴役是日汪“清乡”的另一重要目的。思想“清乡”也因此被日汪赋予“神圣”的使命,成为“清乡运动”中不可忽视的一部分。思想“清乡”主要包括“清乡”宣传和奴化教育两大方面。

(一)“清乡”宣传

思想“清乡”首先是进行“清乡”宣传,这也是最早伴随军事“清乡”与政治“清乡”而来的殖民主义思想灌输。日汪于“清乡”初始即设立宣传队,宣传队在军事“清乡”时随军分赴各地开展工作。其活动内容主要有:散发印刷品、张贴标语、街头演讲、编演话剧、展览文献等等。汪精卫本人还曾两度在常熟召集民众大会进行训话,宣讲“清乡”工作之根本与意义,标榜“和平反共建国”。这一切宣传活动旨在麻痹民众,铲除其抗日思想。

另外,对舆论具有巨大引领作用的新闻媒体在“清乡”期间也被日汪进行调整与操控。如日汪对《苏州新报》曾指出:

该日报发动清乡以来,撰发社论特多,意识尚属正确。惟该报副刊文字,则绝无有关清乡宣传之作品。[8]511

对此,日汪要求该报副刊“不妨多以匪共扰劫之题材,为轻松笔调之小说”[8]511。其他如《江南日报》《虞报》《新锡报》《新江阴报》《新昆山报》《太仓新报》等新闻媒体均在日汪的干扰与控制下全面转向,甚至相关新闻要点一度由汪伪宣传委员会拟定,再交由各报社刊发,使得新闻媒体沦为其推行“清乡运动”的工具。除了将上述报刊纳入“清乡”轨道外,日汪还创办发行了“清乡”专属刊物《清乡日报》。《清乡日报》的社长由汪伪宣传委员会主任委员兼任,“该报日出五千份,除逐日按期分送各机关社团,并在通衢张贴外,各宣传分队均逐日分送”[8]518。在上述种种凌厉的宣传攻势下,一时间“清乡”区内思想文化领域群魔乱舞,普通民众不堪其扰。

(二)奴化教育

奴化教育是日汪思想“清乡”的重要一环。日本军国主义分子深知教育的重要性,为了从思想根源荼毒“清乡”区民众,其不遗余力地在“清乡”区推行罪恶的奴化教育。为了掩盖奴化教育强烈的殖民主义色彩,日汪将其冠以“特种教育”的名号,以减少外界的舆论压力。

日汪在具备“清乡”军事力量、治安初步确立的地区,实行特种教育。苏南地区为第一期实施区域。关于实行该教育的目的,《特种教育实施计划纲要》作了明确阐述:

宣传和平反共建国之理论,增强人民对于国民政府之信仰……努力于复兴中国复兴东亚之工作。[3]368-369

特种教育以学校为实施中心,对“清乡”区师生的思想进行全面改造。首先,对于教师,为了“统一教育人员之思想”[11],日汪要求“清乡”区中小学教师参加其举办的教师训练班。该训练班以党义、汪精卫主义、东亚联盟运动、“清乡”要义、中国近代史、日本近代史、现代教育思潮、“清乡”教育、大东亚政治经济地理等十四种课程为具体训练科目,课余兼有精神讲话与座谈会之类,对“清乡”区中小学教师的思想进行强力清洗。其次,对于学生,日汪一方面特地编印以大亚洲主义、领袖言论、“清乡”要义、反共材料等为主旨的特种教育相关教材;另一方面成立“清乡”区青少年队,欺骗和诱导“清乡”区的青少年以法西斯组织——大日本青少年团为榜样,标榜武士道精神和斯巴达精神,促其抛弃民族意识及抗日思想。另外,为了普及特种教育,日汪于“清乡”区广设学校。其规定“各乡区普设建国民众学校,以达到每保一校为标准”[3]370。按照规定,吴县、昆山、太仓、常熟、无锡、武进和江阴七县初期共需设立150所建国民众学校,其试图将“清乡”区变成一个庞大的殖民训练营。该特种教育的本质是妄图彻底奴化“清乡”区的民众,尤其是尚未树立正确世界观与价值观的学生,通过灌输种种反动思想,使其从小浸染在“反共奴化”的大酱缸中,消除民族意识,铲除抗日思想,进而使之成为日本侵略者忠实的奴仆。

五、结 语

综上,日汪在苏南地区推行的“清乡运动”是一个内容遍及军事、政治、经济和思想领域的全方位、系统化的法西斯殖民主义活动。其军事上力求肃清一切抗日力量,政治上图谋全面伪化沦陷区,经济上竭泽而渔地榨取沦陷区,思想上妄图奴化广大民众。种种罪恶殖民行为给沦陷区的普通百姓带来了深重的灾难。深入分析与研究日汪在苏南地区的“清乡运动”,对于真实还原七十余年前日本军国主义及其傀儡政权汪伪政府在沦陷区实行殖民统治的法西斯真面目,揭露日本军国主义对中国民众犯下的滔天罪行,警醒世人、勿忘国耻具有重要意义。

——以成都为中心