邹韬奋专访胡适

肖伊绯

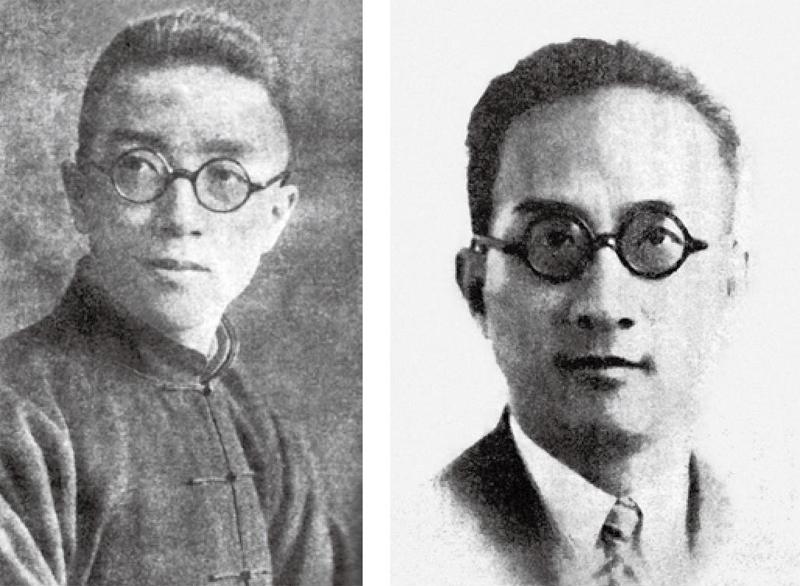

胡适(左)与邹韬奋(右)

邹韬奋(1895—1944),原名恩润,是近代中国著名记者和出版家。他主编《生活》周刊,创办生活书店和三联书店,在20世纪三四十年代的中国影响很大。邹韬奋一生办刊物、办报纸、办书店,为救国运动,为民主政治,为文化事业,奋斗不息。用他的名字命名的“韬奋出版奖”和“长江韬奋奖”分别是我国出版界和新闻界的最高荣誉奖。而矗立于北京东城区美术馆东街22号的北京三联韬奋书店,也是因他得名,一直是北京乃至中国的文化地标之一,是读书人与爱书人的“朝圣”之地。胡适(1891—1962),原名嗣穈,字适之,是近代中国著名思想家、文学家、哲学家,以倡导“白话文”、参与领导新文化运动闻名于世。

邹韬奋与胡适之间的交往,似乎并没有多少研究者关注过。究其原因,无非是胡适早年“暴得大名”,而邹韬奋则成名较晚,二人虽只相差四岁,可在生活境遇与事业路径上却差异颇大,看似没有太多的交集。

1926年10月,邹韬奋开始主持上海《生活》周刊编辑工作,终得以从事自己梦寐以求的新闻出版工作。他决定根据社会和读者需要,从内容到形式,对《生活》周刊进行一次大幅度的革新,并确定该刊的宗旨为“暗示人生修養,唤起服务精神,力谋社会改造”。而此时的胡适,正在环游英美各国,忙着讲学与考察,直至1927年5月归国,迅即又在上海与徐志摩等创办了新月书店。

1927年11月10日,邹韬奋向当时暂住上海的胡适写了一封信,一方面表达其敬重之意,另一方面也表示希望对其进行一次专访。信文如下:

适之先生:

久切心仪,无缘识荆,至以为怅。为着《生活》周刊的事情,我很想和先生作几分钟的谈话。因知先生事忙,未敢冒昧。倘蒙见许,请告我一个时间。

《生活》周刊的读者好几次引起精神物质之争,我们要想把大著《我们对于西洋与近代文明的态度》一文在《生活》里转载一下,以飨读者,未知能蒙许否。祝你康健。

邹恩润上

十六、十一、十

从短札看出邹韬奋对胡适的推崇可谓溢于言表。不难看到,主持刊物编辑未久的邹韬奋,对于专访胡适一事,是郑重其事的。

事实上,早在邹韬奋致信胡适半年之前,《生活》周刊已经刊发过《胡适之先生最近回国后的言论》(1927年6月26日),只不过,这是转发原载于《大陆报》的报道,不是《生活》周刊的独家报道。即便如此,转载刊发之后,读者反响热烈,也一度引发热议。因此,邹氏致信胡适请求专访一事,若能实施,则将是《生活》周刊的首篇“独家”报道,对刊物本身的发展自然是有着很好的推动力的。

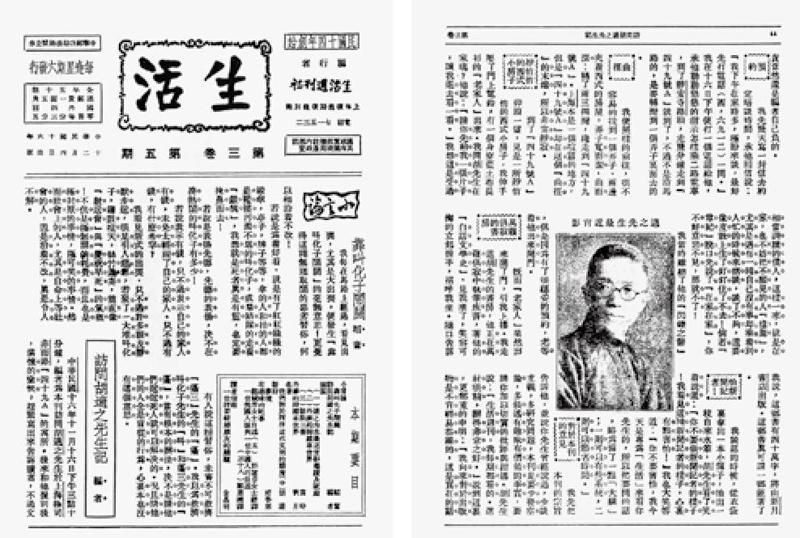

1927年12月4日,《生活》周刊第三卷第五期印发。这一期刊物头版,醒目地刊载着“访问胡适之先生记”的标题,内文是三个整版的专访内容,图文并茂,很是生动可观。专访报道,摘录如下:

《生活》周刊第三卷第五期(1927年12月4日),头版刊发胡适专访报道

访问胡适之先生记

…… ……

预约

我先几天写一封信云约定晤谈时间,承他回信说:“我下午在家时多,极盼来谈,最好先打电话(西,六九一二)一问。”我在十六日下午便打一个电话给他,承他勤勤恳恳的指示怎样乘二路电车,到了静安寺路头,走几分钟走到“四十九号A”就到了,不过不是沿马路的,是要转弯到一个弄子里面去的。

…… ……

万籁俱寂的书房

“老家人”出来开了门,引我上楼。我走进胡先生的书房,他正在万籁俱寂中执笔疾书,著他的《白话文学史》,见我来了,笑容可掬的立起握手,招呼我坐。随口告诉我说,这部书有四十万字,将由新月书店出版。这部书真可谓一部巨著了。

怕新闻记者!

我谈话的时候,从衣袋里拿出一本小簿子,抽出一支自来水笔,胡先生看了笑着说道:“你不要做新闻记者的样子!我看见这种新闻记者的样子,心里有点害怕!”我也大笑答道:“你不要害怕,我今天是专为《生活》来看你先生的,所以把要问的话,略为备了一点‘大纲:一则可以有些系统,二则可以节省时间。”

对于本刊的意见我先把本刊的宗旨告诉他,并说你先生曾经说过,少谈主义,多研究问题,本刊是要少发空论,多叙述有趣味有价值的事实,要请你加以切实的批评与指导。胡先生说:“《生活》周刊,我每期都看的。选材很精,办得非常之好。”说到这里,更郑重的申明:“我向来对于出版物是不肯轻易恭维的,这是实在的话。……我并听得许多人都称赏《生活》周刊。”

…… ……

求学时代

胡先生五岁至十四岁是在私塾时代。来上海后最初入梅溪小学,继入澄衷中学,由澄衷而入中国公学。在中国公学时候,学生采用自治制度,共和精神,后因该校受端方的津贴,派监督来,取消共和制度,风潮遂起,学生愤而退出,组织中国新公学,当时公推朱经农先生任干事,胡先生那个时候担任英文教员。据他自己说,是教爱皮西底的初浅英文,倒也饶有趣味。这个新公学开了一年余,毕业过一班学生。随后他就留学美国七年,自一九一○年至一九一七年。

大 困 难

我问先生生平遇着什么大困难没有?他说:“我生平不觉得有什么大困难。说起来,将要留美以前在上海的时候,可算困难时候,那个时候差不多天天醉,醉了沿街打巡捕!”这样看来,留美一行,居然把一个“醉汉”变成一个哲学家和文学家,我们倒要谢谢美国。

…… ……

现在的日常生活

我问先生现在每日做什么事?他说每星期在光华大学教授三小时,在东吴法科大学教授三小时,这两个地方每星期里就费了他四个上午。此外都在家里著书。我问每天大概著多少字?他说“不一定,像前几天的四天里面,连做三篇序,都很长,每日约三千字至六千字。昨天便玩了一天。”我觉得这种生活倒也舒服,著作得起劲的时候,就做;做得吃力高兴歇歇,就玩个一天。但是这也看各人所处的情境,不能一概论的。

星期日的特别生活

我问先生星期日也休息吗?他说星期日反而大忙。我问忙些什么,他说星期日宾客来往不绝,其中有和尚,有军人,有学生,有美术家。……形形色色,忙得不得了。所以胡太太常笑他说,星期日好像大做其礼拜!星期日偶遇没有宾客的时候,他还是照常著书。

娱乐

我问先生于著书之外,也有什么其他的娱乐吗?他说时间差不多全用于著书,非有人拉他去玩,简直不想别的什么娱乐。编者自己除爱看影戏外,近来又加了一种娱乐,就是喜欢跳舞。近来居然于星期日傍晚常到大華饭店去加入大跳而特跳。我便随口问胡先生喜看影戏吗?他说好几年没有看影戏。我又问喜欢跳舞吗?他说:“跳舞我是很喜欢学的,但是没有机会学会,现在年纪大,学不好了。”其实胡先生今年还不过三十七岁(胡太太比他大一岁)。我看他只认定著书是他的唯一娱乐。

…… ……

对于中国的观察

后问先生对于中国前途的观察,有何意见发表。他笑着说道:“我不谈政治。”我说撇开政治而谈社会,我觉得近年来我国社会在思想方面确有进步,你以为如何?他说:“近年来我国社会确有进步。只要有五年的和平,中国便大有可为。”

本分人物

我说各国在思想界总有一二中心人物,我希望胡先生在我国也做一位中心人物。他说:“我不要做大人物。”我进一步问他:“那末要做什么人物?”他说:“要做本分人物,极力发展自己的长处,避免自己的短处。……各行其是,各尽所能,是真正的救国。”

努力

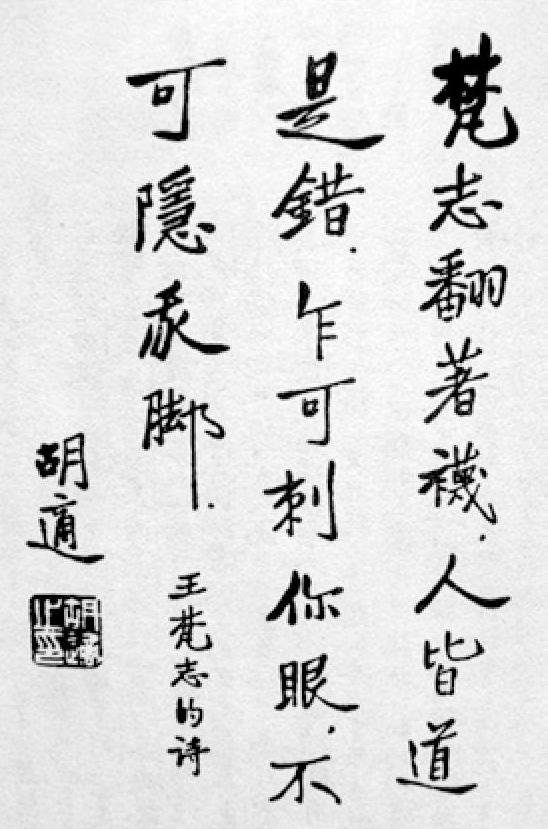

我这次费了胡先生三刻钟,承他临时替《生活》周刊写了一张古的新诗(即本期所刊墨迹),最后我问他讨了一张本身相片和一张家庭相片,兴辞而别。握别的时候,胡先生还说他很佩服《生活》周刊的努力精神。

民国十六年十一月十六晚十一时记

上述这篇专访报道,虽篇幅不小,但严格说来,并无十分明确的采访主题,从初见寒暄与相互介绍,到胡适略述生平、近况与见解,整个专访过程,更像是邹、胡二人初晤时的闲聊。并没有抛出什么特别令人注目的“看点”,也不是那种刻意要引发关注的专访报道。不过读者通过此次专访报道了解到当时已经声名远播的胡适的生平与近况,这已经算是圆满的结果了。

胡适书王梵志诗手迹

值得一提的是,报道中所附胡适肖像照片,应当是胡适本人比较喜爱的“标准照”。当时,胡适赠送友朋的个人照片,多取用这一张。直至1935年林语堂主编的《人间世》杂志编印《二十今人志》时,选取的胡适肖像照片,仍是这一张。如今收藏在台北胡适纪念馆的一张“同款”但身姿略有不同的胡适照片,据称摄于1925年,基本可以推断,刊于《生活》周刊上的这张胡适照片,应当也摄于1925年。

此外,报道中所附胡适的家庭照片,为其夫人与两位幼子及侄儿的合影,也难得一见(尚未见载于同时期其他刊物),对研究胡适生平与家世有参考价值。至于那一幅胡适手书的“新的古诗”,乃是初唐王梵志的诗;因其为禅僧,喜用白话作诗,正合胡适所推崇的“白话文学”旨趣。所以,胡适手书一幅赠刊,以示表彰“白话文学”之意。另外需要说明的是,这一首古诗,胡适生前非常喜爱,曾题写过多次,用于赠送友人。后来,胡适于1934年开始,发愿从中国古诗中选注“每天一首诗”,期望从中甄选出文词简明又品格高超的好诗。胡适历时18年之久,中间经过多次增删,至1952年时选定了105首(1960年在台湾修订完稿),而王梵志此诗列于首位。不难揣想,胡适题赠《生活》周刊的这一首王梵志诗,可能乃是其首次挥毫落笔,向公众“荐诗”的首发之作罢。(编辑 杨琳)