艺术交流的纽带

——瑞士文化基金会

Pro Helvetia Shanghai

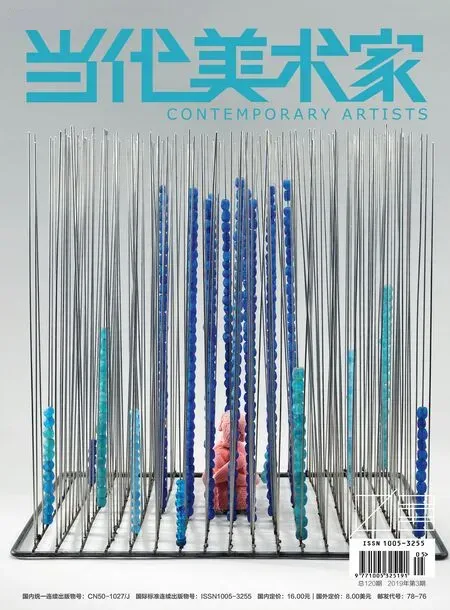

1 “他者的舞台”第二期现场2018年,上海明当代美术馆图片由上海明当代美术馆拍摄,瑞士文化基金会提供

《当代美术家》(以下简称“当”):1940年,瑞士文化基金会(Pro Helvetia)首次在苏黎世设立了办公室。作为一家公立基金会,所有经费均来自瑞士联邦政府,那么,基金会的管理、运营方式与私立艺术基金会有哪些不同?

瑞士文化基金会上海办公室(以下简称“瑞”):瑞士文化基金会是国家的基金会,是在法律范畴内运营。所以,与私人的基金会相比,它的任务、组织结构,以及工作内容都是受法律约束的,并且它会对瑞士联邦政府负责。还有,基金会做的任何决定都希望能够充分显示出这样做的理由,并且可以在法律范畴内进行解释。

当:2012年的文化艺术推动法案(The Promotion of Arts and Culture Act of 2012)给基金会带来了一些变革,理事会成员从25人削减到9人,并且,战略决策与执行职权也首次分离,由理事会负责战略部署,秘书室负责执行。这样的变革是基于怎样的原因或考虑?这样的改变对基金会日后的发展产生了怎样的影响?

瑞:新的组织结构最主要的目的就是把决策和日常执行这两个层面分开,由专门的部门负责决策,由专人负责执行,以此建立起更快、更直接、更有效的决策和执行渠道。

当:瑞士文化基金会上海办公室成立于2010年10月,请问上海办公室的设立是基于怎样的初衷?这对于瑞士文化基金会的发展战略来说具有怎样的意义?

瑞:2008年到2010年,我们开展了“中瑞创新艺术”文化交流项目,考察了在上海创立办公室的可行性。首先,从基金会的国际战略来说,我们把全球分为几个大区,在东亚区域中,中国是一个很重要的国家。在2010年左右,上海的文化发展得非常快,建立了很多大型博物馆、美术馆,政府对文化发展也非常重视。这些都是我们决定在上海设立办公室的原因。目前,我们上海办公室的业务范围不仅限于上海,还辐射到国内其他地区,未来可能还会扩大范围。

当:基金会上海办公室在开展文化交流或推广项目方面是否遇到过挑战?

2 克里斯托夫·德雷格尔黎明之城第十二届上海双年展参展作品2018年,上海当代艺术博物馆图片由上海当代艺术博物馆拍摄,瑞士文化基金会提供

瑞:肯定有,早期面临的挑战会更多一些,但现在我们已经成立快10年了,跟合作伙伴都合作得很顺利,所以就没有以前那么多的困难。要说困难的话,项目的资金投入问题相对较为突出。因为我们一般都是跟当地的合作伙伴共同资助项目,如果基金会投入一定额度的资金,合作伙伴可能相应地需要投入更多的资金。在这种情况下,合作伙伴如果在筹集资金方面遇到困难的话,项目就会难以推进。另外,也存在合作伙伴对我们不太了解的问题,他们可能会对我们的角色有一些误解,比如误认为我们跟歌德学院或者法国文化中心一样,但其实我们做的事情是不一样的,所以这样的问题也会给我们带来一些挑战。

当:基金会来到上海以后,与中国的艺术家和艺术机构开展了一系列合作,能否请您介绍一下您认为比较有代表性的合作项目?

瑞:我去年8月份才上任,从我个人角度来讲,我认为比较有意思的项目是那些可以持续交流的项目,而不只是一位瑞士艺术家或音乐人来中国办展览、做巡演。比如,2018年我们跟OCAT上海馆和深圳馆合作举办了展览“听我说——中瑞当代摄影中的新叙事”,由施瀚涛老师和瑞士摄影基金会的总监彼得·福伦德共同策划。两位策展人在一起工作的时候有很多交流,并且反馈很好,他们也很喜欢这样的合作方式,能够互相沟通、互相了解对方的当代摄影在做什么。

当然,还有很多别的项目。比如,我们与上海当代艺术博物馆就“上海双年展”进行了合作,也去参加了一些大型摄影节,比如“连州国际摄影年展”。还有一个有意思的项目是“他者的舞台”,主要策划人是赵川,他从事戏剧方面的工作,这个项目就是关于表演艺术的,带有实验性,它的特别之处在于,除了中国和瑞士艺术家,还有一些其他国家的艺术家参与其中,关注西方主流之外的声音。2016年我们在上海民生现代美术馆举办了第一届“他者的舞台”,2018年在上海明当代美术馆举办了第二届,计划明年(2020年)还会举办第三届。

当:基金会主要会从哪些方面对艺术专业人士或文化工作者提供支持?

瑞:资金资助是最重要的部分。我们基金会跟其他一些国际文化交流机构的不同在于:基金会的宗旨是支持艺术家。所以,为艺术家提供资金资助是很重要的一项工作。除了资金资助之外,还能够为艺术家提供我们在当地的资源网络(network),基于我们对于当地艺术界的了解和认识,可以在他们进行国际交流的时候,帮助他们顺利地融入当地的艺术文化圈。我们还有驻留项目,基金会每年都会支持中国艺术家去瑞士、瑞士艺术家来中国,不仅提供资金支持,还会负责他们的住宿、餐旅、保险,并给他们提供一些相关的指导,协助他们熟悉当地的环境。此外,我们利用现有的平台去组织一些更加有针对性的活动,比如我们在台北艺术节举办的针对表演艺术家的“表演艺术|台北研讨会”,让表演艺术家们聚在一起讨论、碰撞。开展这样的活动并不是一定要得到什么结果,主要是为艺术家们提供一个交流的平台,当然,这个活动的反响非常不错。类似这样的活动,还有今年2月,我们邀请了中国的节目策划人去参加、考察瑞士舞蹈节,并跟当地的舞者进行交流,希望他们也可以把喜欢的节目带回中国。我们还邀请了中国的摄影策展人去参加在瑞士温特图尔的摄影项目Plat(t)form。

3 “听我说——中瑞当代摄影中的新叙事”展览现场2017年,OCAT上海馆图片由OCAT上海馆拍摄,瑞士文化基金会提供

当:在您看来,中国当代艺术具有哪些地域性特征?基金会入驻中国已有8年多的时间,根据您的观察,在这期间,中国当代艺术发生了哪些变化?

瑞:基金会在北京、上海、广州、深圳等地举办的活动比较多,所以从地域性特征来讲,相比别的地方,上海有更多的私人美术馆、私立艺术机构。从我个人的角度来讲,我认为居住在北京的艺术家比别的城市更多,所以,北京是一个重要的艺术产出地,而上海的艺术市场更发达,更偏重对艺术的消费与观众的转化。基金会入驻中国的这八年,起初在北京和上海举办的活动较多,后来慢慢有越来越多的机会在四川、重庆、武汉、杭州这样的中原省市开展项目合作。

当:我们注意到瑞士文化基金会聚焦于当代视觉艺术、设计、建筑、音乐与舞蹈等领域,请问基金会是否有跨界方面的探索?

瑞:我们基金会本来是按照艺术类别来划分项目的,跨界的尝试并不是特别多,但这是我们正在革新的一个方面。以前基金会的分类非常明确,舞蹈是一个版块,音乐是一个版块,但我们也注意到现代艺术中有越来越多的内容,没法明确地界定到底属于视觉艺术还是表演艺术。我们正在做的项目“生活万岁”就是一个例子,它既有戏剧,又有舞蹈,因此有些难以界定其类别。为了应对现在越来越多的跨界现象,瑞士总部刚刚进行了一些结构调整,合并了一些机构,所以有些版块的内容就被整合在了一起。当然,以前的机构设置肯定会影响我们开展项目的思维方式,依然音乐是音乐,舞蹈是舞蹈这样的模式,但是,调整之后肯定会有新的项目思考方式。

目前,我们许多表演艺术方面的项目有跨界方面的探索。很多表演艺术在美术馆进行,我觉得这是现在中国的美术馆在探索的一个方向,而我们也在积极应对这样的走向。

当:您认为将舞蹈或表演艺术带到美术馆,与在传统舞台上的表演有什么不同?

瑞:从我们做过的项目来看,在美术馆进行表演肯定与观众的距离更近,互动性更强。但是美术馆通常都没有传统的舞台,下面没有观众席,所以它一般都是在开放空间里面进行表演,会特别看重跟观众的互动,并且,美术馆比剧场的实验性会更强。

当:请谈谈瑞士文化基金会下一步的规划或展览计划。

瑞:明年是上海办公室成立十周年,我们肯定会举办一些注重两国艺术家及艺术机构交流的活动。因为我们是跟合作伙伴一起合作,所以现在还不方便透露具体的内容,敬请期待我们明年的项目。

——评《全球视野下的当代艺术》