旋律自然

Li Tingting

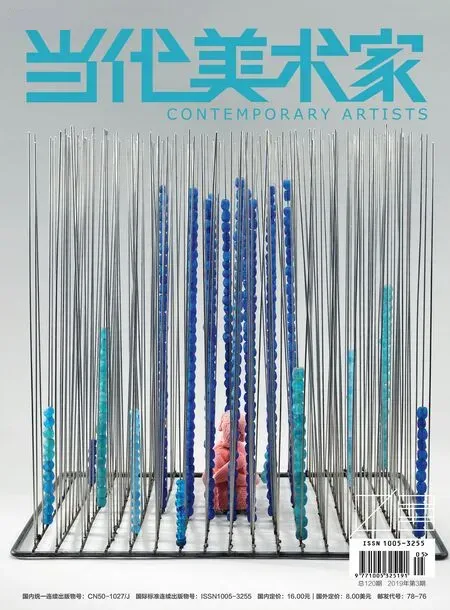

1 李婷婷旋律综合材料30cm×30cm2019

《当代美术家》(以下简称“当”):你的创作过程是怎样的?

李婷婷(以下简称“李”):我在创作前会思考很多。首先,我会设计一组小稿,比如现在这种研究旋律的线,我想用一条线带动整个画面。我希望画面最终能呈现整个过程,有试错和不确定性。在画的时候我很难想到最终的效果,因为过程中的偶然性很难驾驭。总之就是一个不断试错、不断前进的过程。

当:作品中你通常用白色覆盖最初鲜艳的颜色,为什么会用这样内敛的方式表现情绪和状态?

李:我不认为白色完全就是内敛,尤其在我近期的作品中。我一直很喜欢白色,它对于我来说既是内容也是形式,是我的一种表达方式、一种状态。覆盖多层白色,有时可能只是想让白色的层次更丰富一些。

当:“旋律”系列中出现了线条、规则的笔触或是一团线,它们有什么象征意义吗?

李:这组作品我主要借助了巴赫的曲子,尝试用一个面、一根线、一个点去带动整个画面,让简单的元素在画面上表现得很丰富,同时记录关于音乐的感受。这对于我来说是一种实验性训练,没有特定的象征意义。

当:你很喜欢巴赫的音乐,“旋律”系列作品也和音乐有联系,可以谈谈音乐对你创作的影响吗?

李:我的作品中两者的联系也是不久前才建立起来的,之前只是单纯地喜欢音乐,但是没有找到两者的契合点。以前我的作品会有叙事性,像故事一样去表达情绪和个人经验。从“旋律”系列开始我想能不能不用图像叙事而用点线面去表达感受,就像康定斯基的作品那样。《景观节律》就是我根据一些自然景观进行的创作,很像音乐的旋律,即使时间流逝,还是可以感受到余音和流动感,这样的创作甚至比景观本身更真实、更具有美感。

当:2016年的《无意介入》具有强烈的戏剧性,甚至有些无厘头。在作品中,你用无序和偶然的线条、色块来破形,呈现纷乱感,表现出不安,就像你说的 “平静的粗暴感”。你为什么想要表达这种不安?又为什么要用荒谬的戏剧性去呈现?

李:作品中表达的无序感和荒谬感,主要是对自己创作的总结,对自我的探究。在创作《无意介入》时,正好天津滨海发生爆炸,事后我去了现场,让我很震惊,虽然现场做了清理,但还是能感受到一些灾难时的慌乱、崩塌和无序。然而被清理过后一切仿佛归于平静,似乎会随着时间一起逝去。我觉得这种既残酷又平静的状态和我们的生活有相似之处,因为无论生活怎样还是要继续,这难道不是“平静的粗暴感”吗?关于荒谬的戏剧感,是因为在画《无意介入》之前,我的作品画面很单一,基本都是呈现一个或者是一小组物体,比较压抑。临近毕业创作,我也很想画一些大的作品,试着让自己实现一张多元素、多穿插、丰富而不受限制的作品。那个时候,我的想法很多,恨不得把所有想说的东西全表现出来,所以就有了这种什么都往里面放的荒谬感,也是对那个时候状态的记录。

2 李婷婷景观节律3布面油画50cm×60cm2018—2019

当:2016年的《无意介入》中还能辨认出具体的形象,而“痕”系列表现作画过程、“旋律”系列表现情绪状态和无意识,画面中不再有具体的形,如你所说的减少了叙事和信息量,更多的是本能地转化输出,你是如何看待自己的创作脉络的?

李:我之前的作品偏具象,因为当时我刚毕业,处于不安、紧张的状态,并且高度关注自我,把自己包围起来,那时的创作就给人一种紧张的感觉。来到川美以后,整个人的状态和观念都有很大的转变,画面也变得相对抽象,这也是我自己未料及的。或许是因为川美自然轻松的环境,激发了我的本能和潜意识,我便跟着这个状态走了下去,创作自然而然就变成了现在这个样子。现在我会像新生婴儿一样去感知,不一定要跟周遭的生活产生联系从而去认识自我,而是把自己完全抛到自然的状态里、陌生的环境中,融化在里面,自然地去感受和表现。然后,我发现自己获得了一种什么都可以接受的状态。当然,前后的创作之间肯定有联系,例如对白色的持续研究和拓展。

当:请问你在《德语》之后的创作方向是如何规划的?

李:我不想给自己太多限制,就跟着感觉走,毕竟感觉是真实的。我还想把在川美形成的感性表达进行理性的梳理,将感受更精准细微地表现出来,这也需要更多的理论支撑,所以我认为多看书很重要。我现在画的这些简单元素已超出了我之前的绘画经验,充满了挑战,当然比之前程式化的东西更刺激。之前的作品没有太多本能的和意料之外的东西,只是纯粹地带来视觉愉悦。我希望后面的作品是多元的,像旋律一样,即使没有歌词,也能充分表达我的想法。