对2.4亿年前贵州龙化石性别的探究

刘睿潇

一、前言

我的父亲毕业于北京大学地质学系。可以说,从小受他的影响,我对地球、对生命、对演化、对大自然,有着天然的好奇心。打打化石、看看石头,也是我业余休憩的一种方式。我常常惊叹,能从这些石化了的远古生命残骸中破解生命的密码,真的很神奇!

几乎每个人都知道恐龙。自从1841年英国科学家理查德·欧文创造了"恐龙"一词之后,在这近180年的时间里,各国科学家通过大量的野外和实验室的研究,发现了大量的恐龙化石。在化石观察的基础上,科学家研究了恐龙的系统分类、地域分布、演化特点、生活习性等,讨论了恐龙是温血动物还是冷血动物、恐龙是如何绝灭的等。我曾经和很多人一样,以为中生代爬行动物都是恐龙,天上的、地上的、海里的。

2016年5月4日,北京大学校庆期间,我跟随爸爸参加北京大学化石文化周活动。在那里,我不仅看到了中国最大的恐龙:新疆鄯善巨龙,还看到了来自贵州黔西南州兴义顶效2.4亿年前的贵州龙。我一下就被这种精美的小动物吸引住了,而且我知道了它是海生爬行动物鳍龙类的一个种,并非恐龙。自此,我成为了北京大学地质博物馆的讲解志愿者。我去了野外,读了很多相关文献,看了很多未修的和已经修理出来的贵州龙化石。我经常在北京大学地质博物馆接待、讲解,还参加了2018年4月22日-5月7日举办的第二届北京大学化石文化周。这期间,我常常想,2.4亿年前大海里的这种小动物是什么样子的呢?科学家知道恐龙可以分出雌雄性别、可以下蛋,那这种小生灵又是怎么样的呢?其实我接待的很多小朋友甚至家长,不仅惊叹这种化石的精美,也问过我同样的问题。

为此,我跟随北京大学三叠纪研究团队,在贵州龙雌雄性别鉴定方面,做了一些探究。

二、探索经历

化石是古代生命留下来的遗体、遗迹等,一般没有软体保存,而且一般只可能保存部分骨骼。这种情况下,如何能鉴定出动物的雌雄呢?北大的老师告诉我,古生物学研究是实证研究,虽然也要有想象,但更多的是去找证据,去野外收集尽可能多的化石,去读论文,去观察,去分析,然后得出自己的认识。我按照这一研究流程,探究了一下从化石出发鉴定贵州龙雌雄的古生物学研究过程。

(1)野外实地考察

贵州龙化石发现于贵州省黔西南州兴义市乌沙、义龙试验区顶效一带,出产于法郎组竹杆坡段底部至中部的黑色纹层状泥灰岩和灰岩之中,时代距今大约2.4亿年。北京大学三叠纪国际合作研究团队在这里进行了系统的发掘,发现了大量保存精美的贵州龙化石。这里还以发掘场和发掘出来的化石为基础,建设了兴义动物群原位保护馆和兴义国家地质公园博物馆。

(2)研究从观察化石、阅读文献、度量和思考开始

发现的贵州龙化石在生物分类上归属于爬行动物鳍龙类 (Sauropterygia)胡氏贵州龙(KeichousaurushuiYoung,1958)。 这个物种是我国最早发现、研究并定名的三叠纪海生爬行动物,是原始鳍龙类在亚洲的首次发现,对研究海生爬行动物的演化、古地理、习性等有着重大意义(杨钟健,1958;付宛璐等,2013)。

贵州龙化石非常丰富。前人曾经以有限的十多块化石研究了胡氏贵州龙,并推测它存在明显的性双形和肱骨的异速生长现象,并认为其生殖方式可能为胎生 (LinandRieppel,1998;Chengetal.,2004,2009)。但因为纳入研究的标本数量比较少,定量分析不足,结论实际上依然薄弱。我跟随学习的团队以自己发掘、修理出来的大量贵州龙化石为基本,对它的性别鉴定做了进一步的研究。

图1 参加北京大学三叠纪国际合作研究团队在贵州黔西南州义龙试验区顶效贵州龙化石产地进行的发掘工作

我们知道对于现代生物的雌雄性别鉴定相对比较直观和容易,可以通过第一性征、第二性征以及第三性征综合来区分。但化石是古代生物的遗存,一般只有硬体骨骼保存下来,基本没有办法通过第一或第二性征直接区分雌雄。而古代生物的性别鉴定,又是我们非常感兴趣的问题。而通过化石保留的骨骼特征来区分性别,则是一大挑战。这需要大量的化石,甚至特异保存的、体内含有胚胎的化石来进行。

基于团队发现的大量贵州龙化石以及含胚胎的母体贵州龙化石,研究人员运用生物统计学等新的方法,通过数学模型来区分出了贵州龙的雌雄,并计算出了准确的雄雌比。这解决了长期困扰学界的一个难题。

其方法是:首先,测量化石骨骼,通过对前肢、后肢、以及躯干标准长的测量,和吻荐长度(SVL)之比,然后用它们之间的比值做出图形,之后通过主成分分析(PCA)来确定评判标准,再通过线性区分分析(LDA)将数据处理以防止成束的数据产生,最后用冈玻兹模型来构建异速生长的速率,以判别雌雄。分析结果显示,贵州龙的雌雄区分非常显著,而且种群中其幼年个体的比例明显下降。通过鉴定成年个体的性别比例,贵州龙成年个体中雌性个体占约60%,多于雄性个体数量,同时雄性个体平均比雌性个体更大。这说明自然选择法则中的性选择作用于雄性贵州龙个体,导致雄性高死亡率,同时使雄性个体长得更大。这两点都是为了保证贵州龙有能力更好地繁殖后代。

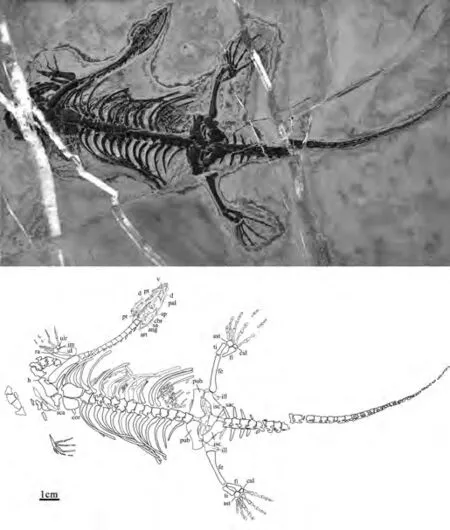

图2 在贵州黔西南州义龙试验区顶效野外发掘过程中发现的、保存完好的贵州龙化石

图3 在贵州黔西南州兴义乌沙野外发掘过程中发现的、保存完好的贵州龙化石

图4 兴义国家地质公园博物馆,里面保存了发掘的化石

图5 兴义国家地质公园原位保护馆,里面保存了发掘的现场、化石产出的地层以及一些原位化石

贵州龙的个体发育过程中,什么时候开始表现出雌雄分别,也是一个比较有意思的问题。我们知道,分析古生物物种个体发育过程中的异速生长和雌雄性双型分异是很重要的。然而对于脊椎动物来讲,这些性征更体现在柔软的肉质上,但这正是化石所缺少的东西。之前研究认为在贵州龙雄性的吻荐距达到126mm,雌性达到122mm时已经达到成年。但是贵州龙个体在出生以后的生长发育过程中,在幼年时期的哪个阶段开始因雌雄性别差异而以不同速度生长依然不确定。要解开疑惑,就需要将异速生长和性双型同时分析。传统来讲有三种方法判定性别,即肱骨远端宽度(distalwidth)和它的骨干长度 (humerusmid-shaftlength)的比,肱骨长度(humeruslength)和吻荐距(SVL)大小的比以及肱骨长和大腿股骨长度之比,北京大学团队的研究人员新增加了腿骨长度和身体长度之比这个数据。分析发现,贵州龙化石的肱骨远端宽度和它的骨干长度的比在幼体和成年个体中相当,说明这一可反映雌雄性别分异的差异在贵州龙胚胎期就已经显现了,但是剩下三个特征只在胚胎期后才有显现。研究发现,贵州龙在胚胎期就已经出现了能反映雌雄性双型分异的特征了。

三、胎生的问题

贵州龙可以分出雌雄性来,但它如何繁殖后代呢?是如同现在的爬行动物一样卵生、还是如同现在在海洋中的海豚一样胎生?这成为了解决雌雄性区分后,我关心的第二个问题。

科学家曾经在贵州龙化石中发现了胚胎的证据 (Cheng et al.,2004),但小的胚胎非常不清楚。北京大学三叠纪团队的研究人员发现了更清楚的证据,证明贵州龙确实是胎生的。

但这依然存在一个问题。陆地上的胎生动物,分娩时幼体一般都是头先从母体中出来。而水生的胎生动物,分娩时幼体是尾巴先从母体中出来。这是对海水环境适应的次生特征,现代的海豚、侏罗纪鱼龙等都是采用这种方式。贵州龙这种2.4亿年前的古老爬行动物,会采用什么分娩方式呢?

北京大学三叠纪团队的科学家在一块最古老的鱼龙:2.48亿年前的三叠纪巢湖龙的化石中,发现其体内有一个正在出生的小巢湖龙,它的头刚刚分娩出母体;母体内还有一个尚未出生的小巢湖龙,而体外则还有一个已经分娩出来的小巢湖龙。这证明,最老的鱼龙和贵州龙一样,是胎生,而不是卵生。这将胎生起源的发生时间大大向前提前了800万年。

图6 贵州龙的雌雄性-A雌性,B雄性(引自Xue et al.,2015)

图7 北京大学地质博物馆标本,母体内有胚胎(引自付宛璐等,2013)

图8 标本腹部含两胚胎的显微照片(引自付宛璐等,2013)

图9 早三叠世巢湖龙的头先出式胎生(引自Mot ani et al.(2014))

同时,这个研究也说明海生爬行动物的胎生繁殖方式并不是在海洋中完成从卵生转变为胎生的。巢湖龙分娩时,采用的是陆地胎生动物的"头部先出"的分娩方式,因为母体之中的幼体的头部都朝向母体尾部方向,所以海中的胎生应该是在其陆地祖先类群中起源的,是继承性的陆地特征,不是在海洋生活过程中新产生的。同时幼体的大小相对陆生动物较小也佐证了这一点。

但这种可望而不可即的发现很少出现。贵州龙如何分娩,是头先出还是尾巴先出,由于标本缺失而无法直接判断。期待北京大学三叠纪团队发现更多、更好的化石,进行更多的分析,来解决这些有意思的问题。

四、一点认识

通过以上的介绍可以得出结论:在古生物研究方面,化石是最为重要、最为直接的研究证据。古代生物软组织无法保留下来,为古生物的研究带来了很大的困扰。但是通过对古生物化石中相关部位骨骼长度的统计、通过相关部位骨骼比例关系方面的研究和反复对照,可以用数学模型统计出古生物雌雄关系,进而为古生物生存环境、物种演化等方面的研究提供可靠的依据。作者单位:首都师范大学附属中学中美2002班