行为

巨型陆龟的长寿之谜

平塔岛象龟是生活于南美厄瓜多尔的加拉帕戈斯群岛的平塔岛,体长达1.2米,雄性体重达300千克,曾是最大的龟类。它们生活在较干旱的环境中,行动非常缓慢,以植物为食。当地时间2012年6月24日,全球最后一只平塔岛象龟"孤独的乔治"的死亡,标志着该物种的灭绝。"孤独的乔治"的寿命超过了100岁。为了破解这类奇异生命的长寿之谜,研究者对"孤独乔治"和一只印度洋仅存的巨型陆龟——阿尔达布拉象龟进行了基因组测序。通过与其他近缘种的基因组进行比较,研究者发现了与代谢调控和免疫反应相关基因家族的正向选择标记和扩张标记。长寿生物在理论上面临更高的癌症风险,但是,研究者发现龟类的肿瘤抑制基因较其他脊椎动物有所扩张,而且在两个已知过度表达会造成癌症的基因中发现了巨型陆龟特异性变化。虽然这些发现暗示可能存在一个巨型陆龟特异性的癌症机理,但是肿瘤在龟类中非常罕见,因此还需要开展进一步的研究,以确定这些基因组特征是否与肿瘤发展相关。研究者表示,这些数据将有助于人们理解巨型陆龟生物学,促进保护加拉帕戈斯群岛的其他巨型陆龟。(NatureEcology&Evolution 2019,3:87-95)

甲虫具有高度特化的捕食行为

昆虫纲是自然界中生物多样性最为丰富的类群,而隐翅虫科(鞘翅目)是昆虫中多样性最高的一个庞杂类群,分为32个现生亚科,已描述的种类大约7万种。目前隐翅虫化石的研究主要集中于探讨它们形态特征的演化,而对某些隐翅虫特殊行为的演化历史知之甚少。突眼隐翅虫亚科是隐翅虫科中一类多样性较高的捕食性昆虫。该亚科包括3个现生属,即全球广布的突眼隐翅虫属(约3000种),全北区分布的束毛隐翅虫属(约220种),以及澳大利亚分布的一个尚未描述但较为原始的属。突眼隐翅虫属和澳洲属都具有极其独特的由下唇特化而来的可伸缩的捕食器官,它们能够以此捕捉迅速逃跑的猎物,如跳虫等。在此过程中它们的下唇靠血淋巴的压力快速伸出,利用末端带有粘液的肉垫黏住猎物,并将其拖进上颚范围内取食。下唇具有长距离、高速度及瞬间固定猎物的能力,在捕食效率上远远超过普通的上颚捕食方式。然而,可能正是由于这种特殊的转瞬即逝的捕食行为,目前尚没有中生代突眼隐翅虫捕食器官的报道。近期,研究者通过对缅甸琥珀中大量的隐翅虫化石进行系统研究,发现了两种突眼隐翅虫化石。它们极其罕见地保存了高度特化的、由下唇特化而来的捕食器官,这代表着突眼隐翅虫特殊捕食行为的最早化石记录,直接证明了突眼隐翅虫在白垩纪中期已经演化出高度特化的捕食行为。与现生类型相似,它们的捕食对象很可能是包括跳虫在内的小型猎物。(CurrentBiology 2019,29:PR116-R117)

哺乳动物祖先可能是平足动物

近期,研究者通过对880种现生哺乳动物及其足部姿势的分析,将它们分为三类:跖行动物、趾行动物或蹄行动物。大多数动物相对容易定位:人类和老鼠是跖行动物,狗和猫是趾行动物,马和野牛是蹄行动物。但也有动物难以划分,例如,大象和犀牛有蹄子,但它们不像马那样分配体重。大象的脚后跟承受着巨大的重量,这让它们被划分为跖行动物;而犀牛实际上是用脚掌走路,因此它们属于踮起脚尖走路的动物。接下来,研究者将这些物种绘制在一个家谱上,以追溯所有已知哺乳动物的分支进化史。根据与现存物种的关系,在数据集中填写了灭绝动物可能的步行姿势。从体型上来说,趾行动物的体重平均是跖行动物的两倍,而有蹄的哺乳动物通常更大——足足是趾行动物的57倍。当然也有例外,比如,平足大象是地球上体型最大的陆生哺乳动物,而踮着脚尖的狗和猫比平足人类要小。但总体趋势保持不变。例如,当科学家把这些变化映射到其系统发生树的分枝点上;当疣猪、麋鹿和长颈鹿的祖先进化成用蹄子走路而不是用脚尖走路,结果显示,它们的体型也在快速增长。而我们最早的、类似啮齿动物的祖先很可能在两亿年前用微小的、扁平的脚踏足地球。随着脚和步行姿势的进化,哺乳动物的体型也在进化。从踮着脚走路的非洲狮到相对平足的人类,各种哺乳动物皆是如此。(Pnas 2019,116:2618-2623)

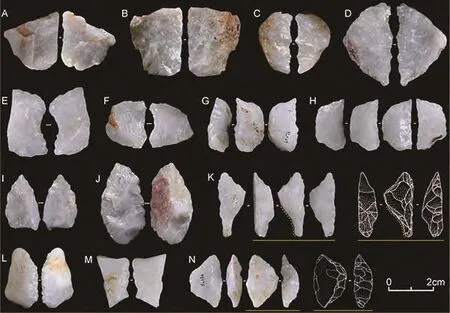

中国古人类石器技术的复杂性

距今10万年左右的欧亚大陆,主要生活着尼安德特人、丹尼索瓦人及其他类型的古老型人类,同时,在一些地区也发现有早期现代人化石。而新近发现的"许昌人"头骨化石(~12.5-10万年前,晚更新世早期),则向我们揭示了存在于中国北方地区的一种兼具直立人、尼安德特人与早期现代人特征的古老型人类,其有可能处于向早期现代人过渡的演化阶段。头骨化石虽然能揭示许多重要信息,但对于这种远古人类的行为认识,石器则是最好的证据。近期,研究者对许昌人遗址历年(2005-2016)发掘出土的14862件石制品进行研究,首次全面、系统地揭示了"许昌人"的石器制作技术及相关人类行为活动信息。结果显示,"许昌人"石器技术的进步性主要表现在剥片与加工策略两个方面:1,石核剥片方式多样,并以单面单向剥片、不规则多向剥片和向心剥片为主;盘状石核所占比例较高,表现出剥片程序上的组织性和计划性;少量石核表现出勒瓦娄哇技术的部分特点。2,工具类型分异明显,包括刮削器、凹缺器、锯齿刃器、尖状器、石钻等器型;少量尖状器的底部经过修理,暗示可能存在配合骨柄或木柄使用的复合型工具;工具加工更为精细,刃缘更加规整,出现软锤修理和压制修理技术。通过对比分析许昌人遗址与中国北方地区中更新世阶段遗址(如大荔人遗址、周口店第1地点等)的石器技术,研究者认为中国北方石器技术的渐进式发展在许昌人遗址中达到了新的高度,并有可能代表该区域技术发展的新阶段。其他方面的研究也进一步支持这一观点:软锤工具和压制工具的发现,表明古人类已有效地开发、利用骨质资源;原始牛和普通马为主的动物群和"壮年居优型"动物死亡年龄结构,表明古人类具备了成熟、系统的狩猎技术和群体组织行为。许昌人遗址与同时期欧亚大陆西部旧石器时代中期遗址的对比分析显示,该遗址出现与西方旧石器中期遗址相近的器物组合和修理技术,但同时缺乏西方遗址中广泛存在的勒瓦娄哇技术。虽然许昌人遗址中发现了少量具备部分勒瓦娄哇技术特点的石核(上下两个不对称且功能上不可互换的面、剥片方向与上下面的相交面平行等),但是,由于这类石核的数量少,尚难以确定古人类是否有意识地采用了这一标准化剥片方法。总体来说,中国远古人类在石器技术演化与行为适应方式等方面所具有的区域特色,发展出灵活、高效的原料和环境适应策略。(Archaeological and Anthropological Sciences https://doi.org/10.1007/s12520-018-0759-7)