玛纳斯的土地

饶文心

在绵亘逶迤的天山山脉、 湛蓝深邃的伊塞克湖畔,有一个古老的民族。说古老,是因为它的主体民族吉尔吉斯人的先民在公元前三世纪的汉文史书里就有“鬲昆”“坚昆”“契骨”“乞儿吉思”的记载。

中亚国家多以“斯坦”称谓。“斯坦”一词源于古波斯语,含有某一族群居住之地的意思。吉尔吉斯斯坦(Kyrgyzstan)是位于中亚东南部的内陆国,北部与哈萨克斯坦相接,东南部与中国和塔吉克斯坦紧邻,西南部与乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦接壤,国土面积将近二十万平方公里。吉尔吉斯斯坦的全国人口六百多万,吉尔吉斯族约占70%,另有乌兹别克族、俄罗斯族等。吉尔吉斯人的先民早在两千年前就世代居住在西伯利亚南部、叶尼塞河上游一带,直到十七世纪因受准噶尔汗国和沙俄帝国的挤压,逐渐迁徙至天山北麓伊塞克湖周边。

吉尔吉斯意为“草原上的游牧民”,自古以来,吉尔吉斯人以农牧业为主。吉尔吉斯境内拥有得天独厚的草场、俊俏的山脉、茂盛的森林和明镜般的湖泊。壮美的自然环境造就了吉尔吉斯人丰沛的情感,与大地山川有着天然的亲缘。吉尔吉斯是古代“陆上丝绸之路”的穿越之地,当年玄奘便是途经楚河畔(古称碎叶水)的托克莫克(古称碎叶城)前往印度取经的。有一说碎叶城是中国唐代伟大诗人李白的诞生地,即今吉尔吉斯斯坦北部托克莫克附近,想来不可思议。其实,早在唐朝咸亨元年(公元670年),安西都护府治所移至碎叶城,其管辖地域包括今哈萨克斯坦东部,塔吉克斯坦大部分,吉尔吉斯斯坦全部,阿富汗、伊朗等国的部分地区。李白祖籍甘肃省秦安县,隋朝末年迁徙至中亚碎叶城,李白便诞生于此。如此说来,李白与历史上曾是中国管辖之地的吉尔吉斯扯上关系也是可以理解的了。

由于依附于自然环境所形成的游牧与定居这两大劳作生活方式,中亚诸国的传统音乐文化样式由此产生。以草原游牧生活为主的民族音乐文化,其音乐样式为史诗说唱,内容除了讲述英雄传奇以外,也用器乐音响描绘大自然以及接近神灵的超自然之力。而以绿洲城市定居农耕生活为主的民族音乐文化,其音乐类型为歌舞器乐套曲表演,并与伊斯兰文化有着更为紧密的联系。吉尔吉斯斯坦的音乐文化可以依地区划分为北部与哈萨克斯坦相近的器乐和声乐风格、南部与乌兹别克斯坦类似的器乐和声乐风格,唯有西北部体现出本土性。因此,总体上北部音乐表现为以吟诵性的史诗说唱风格占主导,南部音乐以突出曲调性为主要特征。由于中国境内的柯尔克孜族与吉尔吉斯人属跨境而居的同族族群,因而在音乐类型和乐器种类上彼此共享。

吉尔吉斯典型的传统器乐形式被称作“蔻”(Küü),这是一个突厥词语,意为“心境”“情态”等。“蔻”作为一种特定的乐器组合,包括吉尔吉斯特有的三弦弹拨乐器库姆孜、两弦弓擦乐器吉亚克和横笛、竖笛、陶笛、口簧等。在哈萨克传统器乐里,也有一个类似的词“奎”(Kui)。这就像印度音乐中的“拉嘎”(Raga)、伊朗音乐中的“达斯特嘎赫”(Dastgah)、印度尼西亚甘美兰中的“帕泰特”(Patet)等等。同时,在这些词语里面还蕴含着不同民族作用于其音乐传统的特定音体系,这不能不说是东方民族音乐智慧的独特体现。

音乐是一个民族心灵的写照,通过音乐就能感悟其民族之魂,而最能代表吉尔吉斯人草原游牧民族特性的音乐类型,莫过于集史诗吟诵与器乐演奏于一体的库姆孜弹唱了。库姆孜(Komuz)是一件极具表现力的琉特类弦鸣弹拨乐器,在吉尔吉斯人心目中俨然是民族文化的象征,也是吉尔吉斯独有而不与其他中亚邻国共享的琉特类弹拨乐器。库姆孜采用整段杏树或杜松制作,长颈无品柱,共鸣箱呈扁平葫芦状蒙以薄板,张三根弦,一般按四度或五度定弦,中间一根为高音弦,两边多为同度音弦。定弦的方式根据不同的表现形式和体裁而异,常用的有d-a-d,e-a-e,d-a- e等。

在中亚诸国,琉特类弹拨乐器的共鸣箱多为半瓢状且张两根弦,吉尔吉斯斯坦张三根弦的库姆孜不仅在形制结构上体现出与中亚邻国相异的独特之处,而且其丰富的演奏技法和表现风格亦令人称奇。人们既可将库姆孜用作独奏,亦可将十数把库姆孜组合起来合奏。演奏者除了怀抱弹奏以外,还可将库姆孜置于双膝之间,或高举过肩,甚至将共鸣箱朝上、琴桿朝下倒竖起来演奏,弹拨勾剔拢扫,加上拍打叩击共鸣箱面板等等,其眼花缭乱的演奏手法和变化多端的演奏姿态诙谐逗趣,充满了活力。由于吉尔吉斯斯坦史诗歌谣曲调简朴,多次反复,每一次反复都需要弹唱者不断变换双手弹拨技巧,曲调与节奏融为一体,支声式织体相衬其间。吉尔吉斯人的库姆孜演奏已达到了出神入化的境界。如果是小乐队合奏,在库姆孜铿锵的节奏烘托下,横笛、陶笛、吉亚克都会轮番出来展示各自的乐器特色。

库姆孜弹唱是职业的游唱乐师玛纳斯奇(Manaschi)从事的主要音乐活动,他们享有很高的社会地位与身份。著名的民族英雄史诗《玛纳斯》(Manas)是玛纳斯奇们诵唱的主要内容,史诗叙述了第一代英雄玛纳斯以及他身后八代人联合分散的各部落和受奴役的民族共同反抗卡勒玛克、契丹统治的宏伟业绩。传统的《玛纳斯》吟诵不用音乐伴奏,韵律感极强,夸张的声势及富于戏剧性的表演神态,使听者无不身临其境。《玛纳斯》的篇幅长度达五十万颂,是古希腊荷马史诗《伊利亚特》加上《奥德赛》的二十倍,是印度古典史诗《摩诃婆罗多》的两点五倍。也许正因为此,吉尔吉斯的音乐具有极强的叙事性,几乎每首作品都在讲述一个故事,而库姆孜弹唱的曲目便成为吉尔吉斯器乐作品的核心,曲目的名称同时意味着某种风格。库姆孜弹奏者常常会在核心曲调的框架上进行节奏、速度、音区以及声部织体的种种装饰变化,因此库姆孜弹唱不但充分发挥了表演者的演奏技巧,也体现出吉尔吉斯人对事物的丰富想象力及创造力。

吉亚克(Kyiak)是吉尔吉斯唯一的弓擦乐器。吉亚克用一段杏树或胡桃木挖凿而成,造型拙朴,长约六十到七十厘米,上半部为圆形敞腔,下半部呈长方条形并蒙以羊皮或骆驼皮,通常张两根弦,按四度定弦,用马尾弓擦奏。吉亚克与哈萨克弓擦乐器柯布兹(Kobuz)的形制构造大致相同,实为同器异名。

气鸣乐器楚尔(Choor)是一件三到五孔的竖笛。它的吹奏方式尤为奇特:用吹口抵住口腔右侧上齿,上唇不时颤动,采用循环换气,乐声绵延不绝。楚尔有着朦胧混沌的音色,犹如大自然的风声,仿佛吹奏者的喉咙里还伴随着另一种声音。有经验的乐手截一段树枝,将中心掏空,用虎口比量好距离,在一端钻上孔,一支简易的楚尔便制作成了。吉尔吉斯的楚尔与其近邻蒙古竖笛(Tsuur)和图瓦竖笛(Chuur)同名同器,与它西亚的远亲苇管呐伊(Ney)尽管制作材质不同,但在吹奏方式上却如出一辙。据说这与中国古老的吹管乐器“龠”或“籁”及其吹法同出一源。

横笛斯布孜额(Sybyzgy)为木制,六到八孔,与哈萨克斯坦竖笛同名异器,也就是说在吉尔吉斯斯坦被称作横笛的斯布孜额在哈萨克斯坦指的却是竖笛。陶笛(Chopo choor)为三到六孔,牧马人常用它来传递信号,如今已成为男女老幼咸宜的乐器。此外,还有唢呐、铜角来自乌兹别克斯坦。

体鸣乐器中的口簧是吉尔吉斯极为普遍的乐器,和库姆孜一样也已成为民族音乐的象征,尤其最为女性和孩童所喜好。口簧或称口弦,用木、金属等材质制作,长约十至二十厘米,音域为一个八度左右。吉尔吉斯口簧多为铁制,演奏者将口簧衔于双唇间,以食指和拇指拨动簧片,口腔可以调节变化以获得谐音并加以扩大。若想发出较低的声音,可将舌头放在较低的位置,要想发高音,舌头则靠近上颚。口簧是一件遍布全球的古老的自然谐音乐器,其发声原理、演奏方式乃至音乐功能几乎一样,只是因地域、民族偏好不同而在制作材质、簧片多寡上有所差异而已。

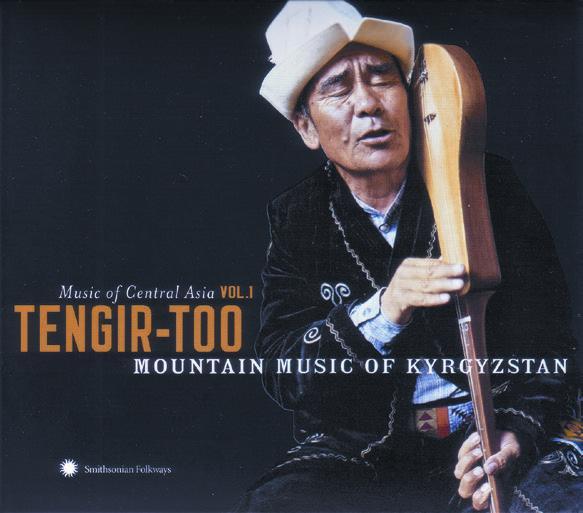

《吉尔吉斯斯坦“天山音乐”》(Tengir-Too Mountain Music of Kyrgyzstan)是一部中亚系列的影视音乐人类学应用式民族志纪录片,由美国国家博物馆史密森民俗研究所拍摄。“天山乐队”是吉尔吉斯一个新音乐组合,由乐手和歌手七位成员组成。在吉尔吉斯语里,Tengir-Too意为“天山”。天山是一座年轻的山脉,东西横跨中国、吉尔吉斯、哈萨克和乌兹别克,全长约两千五百公里,吉尔吉斯东北部就倚靠着天山山脉的西段。乐队创始人努尔愣贝克·尼沙诺夫(Nurlanbek Nyshanov)尝试用古老的吉尔吉斯游牧音乐语言并以新的器乐组合及演唱形式编创此张专辑。专辑共收录了十八首作品,其中既有传统曲目,也有重新改编和创作的作品,形式包括口簧独奏和重奏、库姆孜独奏和弹唱、独唱和重唱、陶笛独奏、吉亚克独奏以及器乐合奏等。乐队致力于挖掘吉尔吉斯的传统音乐元素,处处透露出山野的芬芳以及与自然相融的和谐生态。纪录片制作者跟踪采访了这支乐队的成员,记录了当代吉尔吉斯人多彩的音乐生活与壮美的自然景观。

天山脚下,几顶毡房坐落在绵延起伏的绿色山坡当中。毡房里,女主人在沸腾的油锅里煎炸油饼,远处山坡上的努尔愣贝克·尼沙诺夫头戴吉尔吉斯男子典型的卡尔帕克毡帽,独自在行走。尼沙诺夫毕业于比什凯克国家音乐学院,不仅是一位受过西方专业音乐训练的作曲家和编曲者,而且是深谙吉尔吉斯传统音乐和各种乐器的民间音乐家。尼沙诺夫走上一处高坡盘腿坐定,眼前是层峦迭嶂、蓝天白云,黄色的、白色的、紫色的小花漫山遍野,在清风中摇曳,尼沙诺夫自身的画外音伴随着他的背影。“一切都是自然的,打小时候起我就喜欢吹奏口簧,似乎是冥冥之中,上苍赋予我音乐才能。于我而言,音乐的灵感来自于大自然。每当我面对高山,心底的曲调就自然而然地流泻而出,我便即兴地演奏它们。”于是,那种带着山谷回音般嗡鸣的口簧声顿时在苍穹旷野间弥漫飘荡。镜头摇过远处逶迤的草场,马群惬意地倘佯,雄鹰在蓝天中翱翔。尼沙诺夫衔住口簧,忘情地彈拨着,啾啾的鸟叫与口簧声和鸣。“我想要挖掘出吉尔吉斯乐器的所有音色特性,我要用本民族的音乐语言来倾诉。”说起这些,尼沙诺夫难以掩饰内心的自豪。

扎尼丁·伊曼里夫(Zai n idi n Imanliev)是位优秀的民间库姆孜弹奏手。他操起心爱的库姆孜自弹自唱,绵延的吟唱结合真假声转换自如,甚是动听。当吉尔吉斯人美妙的歌声响起,总有一件乐器如影随形为之伴奏,好比金丝银线编织而成的精美壁挂,又似镶嵌在金银饰物中晶莹剔透的宝石,两者浑然一体、水乳交融。库姆孜的音调与节奏融为一个整体,轻重缓急烘托着情感的抒发。的确,那几个音只要一出现,便只属于吉尔吉斯人,所有的忧愁欢乐都蕴藉在音乐中。

努拉克·阿布德拉赫曼诺夫(Nurak Abdrakhmanov)是一位年过六旬的民间库姆孜演奏家,同时还是一位出色的库姆孜制作师。纪录片拍摄到他用一块整木凿挖制作成一把库姆孜的全过程,并观看了他一段叫人目不暇接的库姆孜弹奏。阿布德拉赫曼诺夫说道:“器乐演奏是吉尔吉斯人心灵吐露的最好方式。”

纳玛兹贝克·乌拉里夫(Namazbek Uraliev)也是一位库姆孜制作师和民间演奏家。“我从祖父那儿继承了这门手艺。十四岁时我的祖父去世了,留下了一把做了一半的库姆孜,后来我接着把它做完了。”

巴吉特·齐特尔比夫(Ba k y t Chytyrbaev)四十岁开外,是一位吉亚克演奏者。整个中亚鲜有弓擦乐器,而吉亚克在中亚诸民族中最具代表性,不过由于语言缘故,吉亚克在不同民族中称谓各异。“我不认为成为一个音乐家一定要出生在音乐家庭。我母亲编织了一辈子的地毯、挂毯,我就是伴随着母亲的手工艺生活长大,从她的剪切、编织五彩的经纬线中获得了灵感,并将其运用到了我的音乐演奏中。”齐特尔比夫认为吉亚克的琴弦里隐藏着某种魔力,琴弓上的马尾是从活马尾巴上拔下来的,因为吉尔吉斯人认为,弓毛一旦用的是死马的马尾,音就会跑调儿。

游牧民族的传统器乐演奏形式都属于独奏范畴。如今,大多数的吉尔吉斯人从传统的游牧生活逐渐转为城市定居,随着这一社会变迁,器乐的合奏形式也开始出现了。尼沙诺夫创立的天山乐队就是这样一支全部由吉尔吉斯传统乐器构成的新型器乐组合。

苍翠的群山亲吻着蓝天白云,海拔最高处的山顶还披着皑皑白雪,山谷间清澈的涧泉扭着蜿蜒的身段潺潺流淌,河床很浅很窄,俯身便可啜饮到甘冽的山泉。头戴毡帽的老人坐在毡房外,妇女们在挤马奶,绿色的山坡向远方伸展,马群在悠闲地吃草,几个十岁左右的孩子策马驰骋。炊烟升起来了,歌声响起来了,铿锵的库姆孜伴着悠扬的陶笛和嗡鸣的口簧飘荡,牧民们围坐在毡房里尽情歌唱,那独特的音调随着苍鹰翱翔盘旋,逐渐消融在天山深处……