国际体育仲裁院仲裁裁决在中国的承认与执行

——基于我国承认与执行CAS裁决第一案的实证考察

张春良

2018年8月,我国辽宁省大连市中级人民法院(简称大连中院)作出裁定,承认和执行国际体育仲裁院(Court of Arbitration for Sport,CAS)作出的“CAS2014/O/3791”号仲裁裁决。该裁定既是大连中院首次,也是我国首次承认和执行CAS裁决,具有里程碑意义。该案将此前许多学理上悬而未决的问题探讨验诸于实践,肯证和否证了一些立场,但同时也仍然遗留了一些问题。本文以该案为中心,集中阐述我国在承认和执行案涉CAS裁决过程中所凸显的2个核心问题,并提取该案的法律启示。

1 基本案情及所涉问题

1.1 案情简介

1.1.1 基本事实 本案的基本事实可概括为“两份合同,三类程序”。

第1份合同,阿根廷球员古斯塔沃·哈维尔·卡纳莱斯与大连阿尔滨俱乐部(后更名为大连一方足球俱乐部有限公司,是本案被申请人,简称被申请人)签署的球员雇佣协议。第2份合同,2012年12月被申请人与2位外籍法律服务人员胡安·德迪奥斯·克雷斯波·佩雷斯与阿尔方·巴尔加斯(本案申请人,简称申请人)签署的中英双语《法律服务合同》,委托申请人作为代理人在国际足联和国际体育仲裁的法律程序中就因第1份合同产生的纠纷提供法律代理服务。合同中含有中英双语的CAS仲裁条款,即双方同意将本协议提交国际体育仲裁院管辖,仲裁地为洛桑。本案的争议产生于第2份合同,即《法律服务合同》。

案涉3类程序如下。(1)国际足联申诉程序。2012年12月,阿根廷球员向国际足联控告被申请人。2013年10月,阿根廷球员与被申请人达成和解协议,申诉程序终止。(2)CAS仲裁程序。在被申请人与球员达成和解协议之后,因被申请人拒不履行第2份合同中所约定的报酬支付义务,2014年10月,申请人向瑞士洛桑CAS提出书面仲裁申请;同月28日,CAS办公室正式启动编号为CAS2014/O/3791的普通仲裁程序。仲裁过程中,申请人就上述英文仲裁条款重新提交了中文译文,内容为“双方意图使本协议具备法律效力,本协议应归瑞士法律管辖,并按瑞士法律进行解释,且双方同意将本协议提交国际体育仲裁院管辖,仲裁地为瑞士洛桑”。被申请人缺席整个仲裁程序。CAS仲裁庭最终于2015年9月17日作出案涉仲裁裁决,裁定被申请人向申请人支付相关费用。CAS办公室以传真、电子邮件及快递方式,将仲裁裁决发送给被申请人。(3)我国人民法院承认和执行CAS裁决程序。申请人向大连中院提起承认和执行CAS仲裁裁决的请求。大连中院于2017年9月立案并审查,最终于2018年8月1日作出本案裁定。

1.1.2 双方争议 在大连中院管辖的承认和执行CAS仲裁裁决的司法审查程序中,双方当事人的主要争议集中在2点,这就是被申请人所主张的2个方面。

(1)案涉仲裁条款有效与否的问题。被申请人基于如下理由,主张仲裁条款无效:仲裁事项超出了仲裁机构的管辖范围;仲裁条款的中英文本差异巨大,对仲裁条款存在重大误解,不是真实意思表示,有违诚实信用原则,被申请人对仲裁管辖的约定并不知情。据此,被申请人认为,应根据《纽约公约》第5条第1款(甲)项规定,拒绝承认和执行CAS仲裁裁决。

(2)仲裁通知是否得当,从而是否给予被申请人参与仲裁、陈述意见的机会的问题。被申请人认为,由于送达地址错误的原因,CAS的指定仲裁员通知、程序参与通知等均未收到过,导致其未能提出申辩意见。据此,被申请人认为,应根据《纽约公约》第5条第1款(乙)项的规定,拒绝承认和执行CAS仲裁裁决。

1.1.3 司法裁定 针对双方争议的上述2个焦点问题,大连中院经审查后,对被申请人的异议全部予以驳回,其立场及理由可简述如下。

(1)案涉仲裁条款有效。一方面,仲裁机构有无管辖权的问题,不是《纽约公约》第5条第1款(甲)项规定的情形,仅是我国《中华人民共和国民事诉讼法》(简称《民事诉讼法》)第274条关于我国涉外仲裁裁决不予执行的依据。另一方面,根据我国关于涉外仲裁协议法律适用的规则,即《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》(简称《法律适用法》)第18条之规定,当事人选择了瑞士法律作为准据法,因此,应根据瑞士法律判断仲裁协议是否成立、是否有效。由于被申请人并未提交仲裁协议无效的证据,故其主张不能成立。

(2)仲裁通知有效送达。CAS办公室采取了传真、电邮和特快专递3种方式向被申请人进行了送达,符合CAS《与体育相关的仲裁法典》(简称《仲裁法典》)第R31条之规定,即“至少应通过一种能够证实对方收悉的形式作出通知”。

综上,大连中院审查后裁定:被申请人提出的理由,均不构成《纽约公约》第5条第1款(甲)(乙)项所规定的拒绝情形,故案涉仲裁裁决应予承认和执行。

1.2 所涉核心问题

尽管双方当事人在大连中院管辖的司法审查程序中仅仅围绕仲裁条款有效与否、仲裁通知送达有效与否的2个问题进行了辩论,大连中院也围绕2个争点进行了审查和说理,但事实上所涉及的问题并不限于上述2点。大连中院的审查和说理,也有值得进一步商榷之处。联系有关CAS仲裁及其裁决的承认和执行的学理争论,以本案所凸显的问题为中心,可将本案所涉的核心法律问题概括为二。

(1)我国承认和执行CAS裁决的依据问题。虽然当事人及大连中院均援引《纽约公约》作为判断CAS裁决应否承认和执行的依据,但其忽略了几个重要的法律定性,特别是我国在加入该公约时曾提出“商事保留”和“互惠保留”,在承认和执行CAS裁决时如何处理与“2个保留”的关系。具体而言,在本案中,这些问题包括CAS裁决国籍归属的认定,CAS就体育纠纷所作裁决是否属于商事性质,我国如何根据互惠原则承认和执行CAS裁决。

(2)CAS仲裁条款有效与否的问题。仲裁条款或协议在当事人之间产生了一种于司法之外解决争议的自决机制[1]。因此,也构成规则和实践中被援引作为否定仲裁裁决的首要根据。本案中,CAS仲裁条款有效与否的认定,首先涉及仲裁条款与基础合同之间的关系,特别是二者在法律适用上的关系;其次,涉及仲裁条款本身的法律选择与法律适用的问题;最后,在需要适用外国法的情形下,还涉及外国法的查明、查明分工、查明不能的标准及其救济问题。有所遗憾的是,本案中大连中院的司法审查及其结论均有值得检讨和改善之处。

上述2题是本案所凸显的2个主要方面。剖析大连中院的司法审查立场及其理由,可以对我国承认和执行CAS裁决的相关实践提供实证观瞻的样本。不仅如此,透过司法审查中司法思维与行动的预判,还可以逆向影响到体育关系中的参与者和主体,包括相关体育组织、体育从业人员,乃至国内外仲裁机构和仲裁庭。对拟采取或已采取的行为及其法效,特别是CAS仲裁协议的拟定与签署等具有重大意义的法律行为及其法效进行预判,从而为上述主体筹划和拟定下一步行动策略提供行为指南。

2 我国承认和执行CAS裁决的依据问题

寻求我国承认和执行CAS裁决的依据,必须考虑3个相关联的递进问题:(1)CAS裁决的国籍,及其是否属于商事仲裁裁决?(2)我国的国内法依据为何?(3)我国的国际法依据为何?

2.1 关于CAS裁决的定性

CAS裁决的定性是其获得承认和执行的先决问题。根据包括我国在内的各国承认和执行外国判决或裁决的法理,因所承认和执行的对象的不同定性,存在不同的依据和程序。就影响承认和执行的角度看,CAS裁决的定性,必须明确其裁决性质、国籍及其所属范畴。

2.1.1 CAS裁决的性质 裁决的性质从根本上决定了承认和执行的路径与依据。CAS裁决作为仲裁裁决当属无疑,但重要的是,其裁决是否属于独立的仲裁裁决?由于包括中国足协等体育组织也常在其内部设立有仲裁机制,但后者因不具独立性而不被认为是标准的仲裁裁决。CAS的法律地位也涉及中立性的危机和变迁问题,其设立之初曾附属于国际奥委会,后因“甘德尔案”(Gundel v.Federaion Equestre Internationale),进行司法审查的瑞士联邦最高法院尽管在裁定中根据其法律认可CAS的独立性,但对于其依附于国际奥委会(International Olypic Committee,IOC)的建制可能影响其独立性表达了特别的关切[2]。CAS遂从国际奥委会的组织框架中释放出来,成为独立的仲裁机构。因此,即便曾经CAS因属于体育组织内部仲裁机构而存在独立性的危机,迄今也应被认定为独立的仲裁机构,其组织的仲裁庭作出的裁决应被认定为独立仲裁裁决。当然,在晚近可称作为是“新甘德尔案”,即“克拉迪亚·佩希斯泰恩案”(Claudia Pechstein v.International Skating Union)中,即便是脱离了国际奥委会的CAS,在现当代仍然被质疑其独立性问题。尽管最终被德国最高法院认定其具有独立地位,但德国慕尼黑地方高等法院仍然认为其不具有独立性[3]。立足中国司法立场观之,至少本案裁定明确认可了CAS为独立仲裁机构,其裁决为独立仲裁裁决的属性。

2.1.2 CAS裁决的国籍 将CAS裁决定性为仲裁裁决之后,需要进一步考虑的问题是,该裁决的国籍问题。在判断仲裁裁决的国籍归属方面,我国存在机构标准与仲裁地标准的分歧:从迄今为止的规则和一些司法审查实践看,我国人民法院在认定仲裁裁决的国籍时,主要采取的是机构标准[4],本案中也是如此,即国内仲裁机构作出的裁决为中国仲裁裁决,外国仲裁机构作出的裁决为外国仲裁裁决。但在另一些司法实践中,我国人民法院又倾向于从仲裁地的标准认定仲裁裁决的国籍归属[5]。

立足我国司法审查的立场看,CAS裁决的国籍认定需要明确2对范畴之间的关系:机构标准与仲裁地标准的关系;名义仲裁地与事实仲裁地的关系。对于第1对范畴的关系,可以基本明确,即规则层面虽采用机构标准,但我国司法实践越来越倾向的是仲裁地标准。第2对范畴的关系,则有待实践的回应,我国在规则层面并没有事实与名义仲裁地的2分。本案作为CAS裁决在我国法院承认和执行的第1案,恰好回避了这2对关系的冲突:CAS机构所在地与仲裁地,以及名义和事实仲裁地均位于瑞士。本案所涉CAS裁决也就毫无疑义地是瑞士仲裁裁决。但必须指出的是,在各国际仲裁机构在多国多元化存在日渐普遍、各国际仲裁机构日益强化名义仲裁地的决定意义的发展趋势下,上述2对关系的矛盾将日益凸显,并考验司法机关的仲裁观。我国司法立场如何,有待承认和执行CAS仲裁裁决的后续实践予以呈现。

2.1.3 CAS裁决的范畴 CAS裁决所属范畴,在司法审查的角度看,主要是判断它属于公法裁决还是私法裁决。判断公法还是私法裁决,主要以法律关系的主体性质,附加法律关系的属性进行区分,CAS仲裁包括普通和上诉仲裁程序。从主体结构看,均属私法主体,但考虑法律关系的性质究竟是平等者之间的关系,还是命令与服从的上下级之间的关系,CAS的2类仲裁程序所产出的2类裁决就具有不同的范畴:普通仲裁程序处理的是平等私法主体之间的法律关系,因此其裁决为私法裁决;上诉仲裁程序处理的是私法主体之间的命令与服从的法律关系,因此其裁决具有明显的公法属性。

CAS裁决的双重类型,意味着在承认和执行的时候不能一概而论。针对其普通仲裁裁决,可以等同商事仲裁裁决得到承认和执行;但上诉仲裁裁决,则不能按照一般商事仲裁裁决的承认和执行程序予以实现。本案仲裁裁决由于典型地归属于普通仲裁程序所产出的私法裁决,所以再次回避了一个尖锐的,同时也是理论上分歧最大而亟需明确的问题:CAS上诉仲裁裁决是否被定性为私法裁决,并准用《纽约公约》予以承认和执行?对此问题,学界主要存在2种观点:(1)严格地区分CAS裁决的公私属性,并否认上诉类裁决,可以援引《纽约公约》作为承认和执行的依据[6];(2)作善意、扩展的解释,将CAS所作的各种裁决定性为民商事,也就是私法裁决,从而认为可以准用《纽约公约》予以承认和执行[7]。

本案的积极意义在于,它作为一张“试纸”验证了我国人民法院司法审查CAS仲裁裁决的立场和某些认识。本案的不足之处则在于,它作为一张普通的“试纸”,验证的只是CAS的一般仲裁属性,对于CAS上诉仲裁这一最具特色、也最需要司法给予明确定性的裁决而言,本案未能检测出司法的态度。迄今可明确CAS普通仲裁裁决为私法裁决,需要进一步探讨的问题是,该私法裁决获得承认和执行的依据为何?鉴于CAS裁决国籍属瑞士,该国也同属于《纽约公约》成员国,故此处主要探讨CAS普通仲裁裁决在我国承认和执行的国际法依据。

2.2 我国承认和执行CAS裁决的国际法依据

《纽约公约》被誉为国际商事领域的支柱,是国际仲裁领域,同时也是国际领域内接受范围最广、缔约国最多的国际公约之一。本案涉及的是中国对瑞士国仲裁裁决的承认和执行问题,按照大连中院的说明,“本案仲裁裁决在瑞士作出,中国与瑞士均系《纽约公约》的缔约国”,因此,谈及中国承认和执行具有瑞士国籍的CAS裁决的问题,就不可避免地涉及《纽约公约》及其适用的问题。为此,需要进一步探讨公约本身对其适用范围的限定,以及相关国家在缔结或加入该公约时是否提出相关保留。

2.2.1 关于《纽约公约》适用范围的限定 各公约通常都仅适用于特定的事项范围,超出其范围则不能适用之。特定事项是否属于特定公约的适用范围,在法理上应从2个层面渐次判断之:首先,依公约自身的约定,各缔约国谈判、缔结、批准或加入相关公约时,必然会对公约适用范围进行明确;其次,依各缔约国国内法识别,这主要发生在公约规定具有弹性或模糊之处。《纽约公约》第1条对其适用范围作了限定,依其内容可概括为2个方面:(1)主体限定,即仅限于针对自然人或法人之间的争议作出的仲裁裁决;(2)裁决原产地限定,即仅限于在被请求国之外的国家领土内作出的仲裁裁决。结合本案所涉CAS裁决而言,其在我国的承认和执行具有适用《纽约公约》的资质。一方面是因为,从裁决事项所涉法律关系的主体看,它属于自然人或法人之间的争议;另一方面是因为,案涉仲裁裁决是由CAS在作为被请求国的中国之外的国家即瑞士国作出的,不论是事实还是名义仲裁地,均位于中国之外。至此,还需要进一步判断,我国是否以及提出过何种保留,特别是此种保留是否排除了CAS裁决的承认和执行。

2.2.2 我国在加入公约时提出的保留 为扩大在各国之间的接受程度,《纽约公约》设计了敏感条款的保留制度。我国在加入该公约时,明确提出了2项保留:商事保留;互惠保留。故本案CAS裁决能否根据该公约在我国承认和执行,还需要通过2类保留的审查。

(1)本案CAS裁决是否属于商事裁决。我国在承认和执行外国仲裁裁决时采取了双轨制:对于商事仲裁裁决而言,适用《纽约公约》;对于非商事仲裁裁决而言,适用我国《民事诉讼法》第283条规定的互惠原则。就CAS在瑞士作出的裁决而言,问题因此是,体育纠纷是否属于商事性争议,从而CAS就此作出的裁决是否属于商事性仲裁裁决。

《最高人民法院关于执行我国加入的〈承认及执行外国仲裁裁决公约〉的通知》第2条对商事性作了一个宽泛界定:属于契约性和非契约性的商事法律关系(指由于合同、侵权或者根据有关法律规定而产生的经济上的权利义务关系)。这就否定了将商事性与契约性等同的狭义做法,争议的非契约性不是被排除在商事性范畴之外的理由,并将经济上的权利义务关系作为商事关系的核心本质。就CAS仲裁事项的范围看,其《仲裁法典》第R27条规定的裁决事项是“体育相关纠纷”,在类型上则包括普通体育纠纷,以及涉及针对某个联盟、协会或其他体育相关机构作出的决议提出的上诉纠纷。

本案中的CAS仲裁裁决,即是涉及体育或与体育相关的普通合同纠纷,因此,可以纳入“商事性”范畴从而适用《纽约公约》,当无争议。关键的是,本案虽然没有直接凸显针对体育管理组织的纪律性决定产生的上诉类争议是否属于商事性的诉答,但当事人也明确将论争迁延到相关的问题上。上文已经提及,对此存在不同的立场。体育组织作出的纪律性处罚决定,由此产生的争议是否属于商事性争议,并据此是否可援引《纽约公约》,这是迄今理论上争论最尖锐的问题,也是最需要我国司法实践给予“验证”并给出答案的问题。本案没有直接回应这个问题,因此有所缺憾。

在申请承认和执行本案仲裁裁决过程中,被申请人提出的异议依据之一是,案涉CAS仲裁条款无效。其推理可简括如下:本案不属于体育相关纠纷,CAS无权仲裁,从而CAS管辖本案的仲裁条款无效,因此,本案应拒绝承认和执行。大连中院的司法推理是,首先,根据CAS《仲裁法典》第R27条,CAS管辖权覆盖范围广泛,只要是“与体育相关”的“原则性问题、金钱利益或其他利益”均可受理;其次,本案所涉争议,“无论是双方的身份(体育法律师与足球俱乐部),还是所涉法律服务的内容,均与体育相关,应在CAS规则第R27条的管辖范围之内”,因此,被申请人关于仲裁条款无效的理由不成立,对所涉仲裁裁决应予以承认和执行。

细究大连中院的审查思路,其将本案CAS仲裁裁决的体育事项视为商事属性,理由如下。首先,关于《纽约公约》“商事保留”的适用方式问题,属于我国人民法院依职权主动审查的问题,无论当事人是否提出。但本案中,大连中院并未对商事保留事项作任何说明。CAS仲裁裁决在我国承认和执行,需要区分2类行为的发动根据。一类行为的发动根据归属于当事人,人民法院不主动依职权审查。这就是当事人提出拒绝承认和执行的异议。根据《纽约公约》第5条第1款之规定,仲裁裁决只有在“当事人向适格主管机构提出证据证明”存在该款所列情形时,主管机构才被动进行审查,并根据审查结论作出承认和执行与否的裁定。另一类行为的发动,根据归属于被请求国的适格主管机构,不论当事人是否提出,主管机构均应依照职权主动审查,如《纽约公约》第5条第2款规定的可仲裁性和公共政策审查。关于公约适用范围及其限制(保留)的审查,也属于我国人民法院应当依照职权主动采取的行为。鉴于人民法院应当主动审查CAS管辖的体育纠纷是否符合我国提出的“商事保留”的要求,本案中在其没有作出否定性认定的情形,可认定我国司法机关将本案所涉CAS仲裁裁决事项定性为商事范畴,不发生商事保留的问题。其次,大连中院在具体推理中,只是强调争议事项与CAS《仲裁法典》第R27条规则的吻合属性,并未主动或被动地对该条所指争议的商事性质进行任何审查。

(2)本案CAS裁决是否属于互惠保留。“互惠保留”是我国在加入《纽约公约》时提出的另一项保留,因此,人民法院在承认和执行CAS裁决,适用《纽约公约》时,即便已经认定其为商事仲裁裁决,通过了商事保留的审查,也必须依照职权主动对CAS裁决进行“互惠保留”的审查,判断其是否属于“互惠”范畴,从而应否得到承认和执行。

在司法协助的法律语境下,“互惠”一词在我国制度中至少具有2类意思:对等意义上的互惠,即彼此对等地给予对方以特定的优惠;对象意义上的互惠,即彼此针对特定对象给予对方以优惠。在承认和执行外国仲裁裁决中,《民事诉讼法》第283条中的“互惠”应是第1种意义上的互惠。我国对《纽约公约》提出的“互惠保留”中的互惠,是对象意义上的互惠,即它不是以CAS所在的瑞士国是否承认和执行我国仲裁裁决为前提或根据,而是以相关仲裁裁决是否在缔约国领土中作出为根据。因此,我国在承认和执行CAS裁决时,并不考察瑞士国是否存在承认和执行我国仲裁裁决的事实先例,或者可预期受惠的情形,而是判断该裁决是否是在作为缔约国的瑞士国作出。由此看来,本案CAS仲裁裁决是否属于我国提出的“互惠保留”的范畴,也决定于我国司法机关对待仲裁地的确定态度:如果以名义仲裁地为准,所有CAS裁决,不论其事实仲裁地位于何处,均属缔约国瑞士国裁决,从而当然符合互惠的条件;否则,相关CAS裁决将被我国的互惠保留所排除。鉴于我国2008年北京奥运会CAS临时仲裁实践中,我国承认CAS临时仲裁庭在我国作出的仲裁裁决为瑞士国仲裁裁决,这表明,我国认可CAS对名义仲裁地作出的制度安排。同时,结合国际仲裁界的法理与趋势考虑,名义仲裁地的优先性也是被接受为主流的做法。

由上可见,我国尽管在加入《纽约公约》时提出了“商事保留”和“互惠保留”,但本案表明,我国人民法院针对本案所涉CAS仲裁裁决予以承认和执行时,并未主动依照职权以“商事保留”进行否定性的审查;同时,我国基于先前的奥运会仲裁实践也认同了CAS名义仲裁地的指定,据此可认为,本案中我国承认和执行CAS仲裁裁决的国际法依据应为《纽约公约》,且不存在2个保留的适用障碍。

2.3 我国司法审查CAS裁决的路径归纳

如果在我国司法机关审查仲裁裁决的整体制度框架中考察CAS裁决(见图1),上述问题及其解题方案会呈现得更为清晰。

图1 司法审查仲 裁决的制度框架Figure1 The Institutional Framework of Judicial Review on Arbitration Awards in China

我国人民法院在司法审查CAS仲裁裁决时,需要逐步解决4个阶次的问题。(1)需要判定裁决的国籍。如果属于国内(涉外)裁决,则只有撤销、执行或不予执行的司法审查问题,应适用《民事诉讼法》第274条之规定进行审查。不存在承认和执行的审查问题。判断CAS裁决的国籍,由此成为一个首先和首要的问题。以名义仲裁地为标准,我国应将CAS仲裁裁决视为是瑞士国仲裁裁决,从而应认定为外国仲裁裁决。

(2)CAS裁决为外国裁决,需要进一步确定CAS裁决的属性,它属于公法裁决,私法裁决,还是混合裁决。从主体角度看,CAS裁决属于私法裁决,但从争议纠纷的性质看,针对体育组织作出的纪律性处罚决定产生的争议作出的裁决,则具有公法裁决的属性。

(3)确定CAS为私法裁决的情形下,还需要判断CAS裁决的商事性问题,它究竟属于商事性裁决,还是非商事性裁决。如果属于非商事性裁决,则只能根据我国《民事诉讼法》第283条之规定,按照互惠原则承认和执行。从大连中院在本案中的审查看,本案CAS裁决被认可为商事性裁决。

(4)还需要判断CAS裁决是否属于“互惠保留”的范畴。如果属于《纽约公约》缔约国的领土内作出的裁决,则应根据该公约得到承认和执行;否则,不能适用公约,而只能根据《民事诉讼法》第283条之规定,按照互惠原则承认和执行。按照名义仲裁地认定,CAS裁决属于在公约缔约国中作出的裁决,从而不属于保留范畴。

3 我国对CAS仲裁条款的司法审查问题

仲裁条款的存在和效力,是司法审查的首要关切。由于仲裁条款被誉为整个仲裁之根基,因此,不论是意图否认仲裁管辖,还是挑战仲裁庭作出的仲裁裁决,对仲裁协议的存在与效力提出异议,几乎是所有当事人的首选动作。各国立法与包括《纽约公约》在内的国际公约,也均将仲裁协议的瑕疵作为当事人可挑战仲裁管辖权和仲裁裁决的正当理由。《民事诉讼法》第274条第1款第1项,也将“没有仲裁协议”作为仲裁裁决撤裁或不予执行的依据;且据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》(“法释[2006]7号”,简称《〈仲裁法〉司法解释》)第18条,仲裁协议无效或被撤销也属于“没有仲裁协议”的表现形式。在承认和执行外国仲裁裁决方面,如果属于《纽约公约》适用范围,公约也将仲裁协议的不存在或无效作为可以拒绝承认和执行的当然依据。

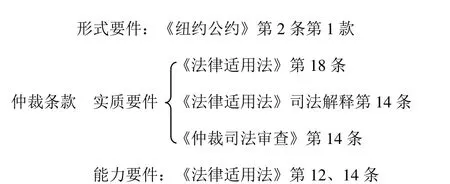

3.1 我国司法审查CAS仲裁条款的方法与规则

为简化论述,直观展示我国司法审查CAS仲裁条款的方法与规则,根据《纽约公约》及我国《法律适用法》《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国涉外民事关系法律适用法〉若干问题的解释(一)》(简称《〈法律适用法〉司法解释》),以及《最高人民法院关于审理仲裁司法审查案件若干问题的规定》(简称《仲裁司法审查》)之规定,可概括如下(见图2)。

图2 我国司法审查CAS仲裁条款的方法与规则Figure2 Methods and Rules for Judicial Review on CAS Arbitration Clauses in China

我国人民法院在审查CAS仲裁条款的效力时,采取的是分割论的方法,即将CAS仲裁条款一分为三,分为仲裁条款的形式要件、实质要件和当事人的能力要件,分别进行审查。不仅如此,CAS仲裁条款作为涉外仲裁条款,还涉及所适用法律的选择,以及所选择法律(准据法)的适用问题。规制此类法律选择的规则,需要考虑3个层面的问题。

(1)规则适用的位序。按照我国确立的“国际条约〉国内立法〉国际惯例”的法律适用位序规则,在考虑我国人民法院审查CAS仲裁条款所应依据的规则时,必须先行确定相关国际条约,即《纽约公约》对相关问题有无直接规定。在没有规定,或者属于被我国保留的问题,则考虑我国相关立法。这主要是规制涉外仲裁条款的相关规则,包括《法律适用法》及其司法解释、《仲裁司法审查》等。

(2)具体援引的规则。就CAS仲裁条款形式要件的法律适用看,鉴于《纽约公约》第2条作了规定,属于国际条约有规定,因而优先适用的情形。就CAS仲裁条款实质要件的法律适用看,《纽约公约》未作规定,故应根据我国现行规则确定应适用的法律。此类现行规则主要体现在《法律适用法》第18条,并通过《法律适用法》司法解释第14条和晚近最高人民法院颁布的《仲裁司法审查》第14条进行了2次补善。就CAS仲裁条款当事人能力要件的法律适用看,仍无公约规定,故应适用我国《法律适用法》第12、14条关于自然人和法人行为能力的法律适用规则。

(3)准据法的选择与适用。根据上述法律适用规则,关于CAS仲裁条款的形式要件,应适用《纽约公约》的规定;关于其实质要件的准据法,在当事人没有选择的情况下,则应适用仲裁机构所在地或仲裁地的法律,这就是瑞士国法律;关于当事人能力问题的准据法,则应分别适用申请人或其所在法律服务机构的经常居所地法,以及被申请人的登记注册地即中国法律。需要指出的是,在准据法的适用过程中,还涉及复杂的外国法律查明与适用的问题,限于本文主旨,不予展开。

3.2 CAS仲裁条款实质要件的法律适用及审查

CAS仲裁条款实质要件的法律适用,是其核心,并需要处理2个关键问题:CAS仲裁条款法律适用的独立性,以及具体的法律适用。

仲裁条款的独立性已经成为普遍遵守的原则,但考察我国司法实践,关于仲裁条款的法律适用主要有3种不同的法律适用方式:(1)将仲裁条款定性为程序问题,直接适用我国法律[8];(2)将仲裁条款等同于其所依托的基础合同,从而一并适用基础合同的法律适用,本案即是如此;(3)径直适用我国法律。我国《仲裁司法审查》第13条特别强调,当事人协议选择确认涉外仲裁协议效力适用的法律,应当作出明确的意思表示,仅约定合同适用的法律,不能作为确认合同中仲裁条款效力适用的法律。

观诸本案CAS仲裁条款的司法审查,大连中院至少存在2个值得指出的突出问题。

(1)未经法律选择和准据法之确定,直接探讨仲裁协议的有效与否。本案被申请人将CAS仲裁条款无效作为请求拒绝承认和执行CAS裁决的首要理由。从司法审查的步骤看,人民法院应首先识别该CAS仲裁条款为涉外仲裁条款,其次则应确定相应的法律选择规则,再次确定应该适用的准据法,最后才根据所适用的准据法分析、判断CAS仲裁条款的有效性。本案中有所遗憾的是,大连中院并未对仲裁条款的准据法先行确定,在没有分析依据或标准的情况下,就直接对案涉CAS仲裁条款进行分析。

在裁定书中,大连中院虽然针对仲裁协议无效的评判在最后部分提到了法律选择与适用问题,但这样的说理顺序是颠倒的,且其援引的法律适用规则并不完整。《法律适用法》第18条规定的法律适用位序是“意思自治〉仲裁地法或仲裁机构所在地法”。此后,最高法在《仲裁司法审查》第14条中引入“有利于有效”的调节规则,对包括CAS仲裁条款在内的所有涉外仲裁条款建立了“意思自治〉仲裁机构所在地法或仲裁地法中有利于仲裁条款有效的法律〉法院地法”的选法规则。本案裁定书中对于最新的法律选择规则未作援引,而只是援引了《法律适用法》第18条的规定,并且作了错误的适用,有损司法的严谨与裁判的公信。

(2)不区分基础合同的法律适用与CAS仲裁条款的法律适用,径直用基础合同的法律选择作为CAS仲裁条款的准据法,混淆二者,违背仲裁条款法律适用独立性的规则。根据大连中院的裁定,本案双方当事人约定的条款是,“双方意图使本协议具备法律效力,本协议应归瑞士法律管辖,并按瑞士法律进行解释,且双方同意将本协议提交国际体育仲裁院管辖,仲裁地为瑞士洛桑”。该条款中的“本协议”,应指作为基础合同的《法律服务合同》,当事人约定的瑞士法律,应是基础合同的准据法,而非CAS仲裁条款的准据法。因此,如果按照我国《仲裁司法审查》第13条的规定,当事人并没有对仲裁条款的法律适用作出明确、单独的规定,此时应适用仲裁机构所在地或仲裁地法律中有利于仲裁协议有效的法律。由于本案中,CAS所在地和仲裁地均位于瑞士,从而导致基础合同的法律适用和仲裁条款的法律适用一致,即都适用瑞士法律。法律适用结果的一致,并不能正当化大连中院的司法审查,因为其援引的法律依据和选法过程是不同的,应予勘正。否则,在仲裁机构或仲裁地法律与当事人所选法律不一致的情形下,此种错误就会被凸显出来。

3.3 CAS仲裁条款形式与能力要件的法律适用及审查

本案CAS仲裁条款采取的是书面形式,符合《纽约公约》第2条第1款的规定。至于能力要件的法律适用方面,特定的主体必须具有相应的行为能力,其所签署的仲裁协议方为有效。但鉴于各国立法关于法律主体行为能力的规定存在较大的分歧和冲突,而各国通常在这些问题上难以协调,因此,《纽约公约》采取了间接规定的方式,其第5条第1款第(甲)项授权被请求国根据本国法律选择规则予以确定。按照我国《法律适用法》的规定,法人的行为能力则由法人登记注册地法律予以确定。据此,本案被申请人作为法人组织,其是否具有缔结CAS仲裁条款的缔约能力当由其登记注册地法即中国法律予以确定。本案给予的信息并不充分,人民法院也未予审查,故此处从略。

综合而言,我国在承认和执行CAS仲裁裁决时,主要根据《纽约公约》作为审查的依据。但鉴于公约本身所规定的若干可拒绝承认和执行的条件中,还需要进一步依照特定法律判断特定法律文件或法律事实的效力状态,如本案中最根本的就是CAS裁决所依据的仲裁协议是否有效的问题,因此,在审查过程中又必须追溯到其他相关法律。又鉴于各国对仲裁协议等核心仲裁法律文件的立法规定和规制方式存在较大的差异,《纽约公约》不得不授权被请求国通过间接调整,即法律选择的方式确定相关问题的准据法,从而在承认和执行过程中需要展开复杂的法律选择、外国法查明与适用等连锁问题。这个过程简约而言,就是《纽约公约》统一规制与各国分别规制的组合过程。《纽约公约》只是在极少数问题上就承认和执行CAS仲裁裁决作了统一规定,但在其他大多数问题上,甚至在某些看似统一了的问题上尚需各国国内法律予以补充规制。本案中,大连中院对仲裁协议的效力审查,既展示了这个复杂过程的一角,又凸显了诸多需要后续司法审查予以改善的问题。

4 本案之启示及逆向指引

本案作为中国承认和执行CAS裁决的第一案,回应了理论中的若干争议,确证了某些观点和结论,但也因本案仅涉及对CAS普通仲裁裁决的承认和执行,致我国相关人民法院在本案中的审查立场的昭示意义有所局限,未能针对CAS最富特色、也最具争议的上诉类仲裁裁决的承认和执行问题给予直接的实践验证或回应。即便如此,人民法院在本案审查中的推理和裁定,也仍然给予当前和未来我国承认和执行CAS裁决以若干启示。依其核心点,可将本案的法律启示总结为如下3方面。

(1)CAS普通仲裁裁决已明确可认定为民商事仲裁裁决,上诉类仲裁裁决则尚需实践观察,主要决定于我国司法机关采取积极还是保守立场。从本案司法审查的推理看,我国人民法院倾向于以CAS裁决是否含有“金钱利益或其他利益”为依据,认定其可承认和执行性。且从我国最高人民法院承认和执行其他仲裁裁决采取的区分态度看,即对仲裁裁决中无效或有效部分可以进行区分的,对其有效部分仍可获得我国法院的承认与执行[9]。据此,CAS上诉类仲裁裁决如果是含有金钱利益或其他利益,且裁决中含有违背可仲裁性、人身属性的裁项如可分离,就具有了在解释上可纳入“契约性或非契约性”仲裁裁决的可能,为获得我国法院的承认和执行奠定了基础。当然,必须强调的是,这最终仍然决定于司法审查的尺度和法律解释的弹性。

(2)在承认和执行CAS仲裁裁决的依据上是否适用《纽约公约》,决定于我国司法机关对CAS仲裁地的认定。由于CAS《仲裁法典》将仲裁地名义上恒定在瑞士洛桑,因此,如果我国司法机关认可名义仲裁地与事实仲裁地的分离,且以名义仲裁地为准,则无论CAS作出的何种仲裁裁决,均应被认定为属于公约缔约国的瑞士国籍仲裁裁决,从而适用《纽约公约》。尽管《纽约公约》与我国国内规则均未对名义与事实仲裁地的关系作出厘定,因此,这个问题决定于我国在特定时期的司法政策和司法解释[10]。但考虑到我国融入国际社会的态度和决心,可认为我国司法机关将会尊重名义仲裁地的法律意义这一国际仲裁领域的国际惯例。

(3)在承认和执行CAS裁决的司法审查过程中,基于仲裁协议的有无、有效与否而对CAS管辖权进行挑战,过去、现在和将来都是当事人的主要攻击与异议焦点,也是我国人民法院司法审查的核心和首要问题。我国人民法院采取能力、形式与实质问题3分方式确定CAS仲裁条款的有无与效力问题,并应依职权主动审查当事人缔结CAS仲裁条款的能力问题,以及仲裁协议的形式问题;对于仲裁条款的实质问题,则应被动地根据当事人的申请而审查。在审查仲裁协议的效力时,一方面,我国人民法院切忌直接论证相关仲裁协议的有无与效力,而必须首先通过法律选择规则确定应当适用的法律,再根据所选定的法律作为准据进行审查和论证;另一方面,必须充分尊重CAS仲裁条款及其法律适用的独立性,切忌将基础合同中的意思自治直接挪用为仲裁条款的法律适用,这是我国司法实践最常见的错误之一。

立足此类启示,可逆向地为我国体育组织、相关体育从业人士等体育关系的法律主体事前筹划CAS仲裁策略提供经验和实证指示,集中体现在仲裁机构选择、仲裁地选择,以及仲裁协议法律适用的特别约定等方面。

首先,在仲裁机构的选择上,鉴于上诉类CAS仲裁协议并无当事人可自由选择CAS之外的机构仲裁的可能,因此当事人只有在涉及体育的普通纠纷中选择CAS或其他的仲裁机构。是否选择CAS作为相关纠纷的仲裁机构,这决定于当事人的利益诉求。总体上,选择CAS仲裁机构,通常意味着所得裁决将具有瑞士国籍,并具有在《纽约公约》担保下获得承认和执行的广泛流通性。与之相应的是,对该裁决的撤销、不予执行等任何法律异议,均只能在瑞士国,而非中国,提出司法审查的申请。这是我国当事人在约定CAS作为仲裁机构时必须考虑的2大法律后果。

其次,在仲裁地的选择上,当事人必须明确,如果选择CAS作为仲裁机构,其名义仲裁地将在瑞士,但其事实仲裁地则可自由确定。据此,我国相关体育组织和当事人应当充分利用二者的分离,在事实仲裁地的选择上优先考虑于己有利的地点,以便自身参与仲裁、收集和提交证据,特别是维护自身在仲裁程序、仲裁送达等方面的正当权利。

最后,在仲裁协议法律适用的约定上,应明白仲裁协议法律适用独立于基础合同的规则要点,并在拟定CAS仲裁条款时充分利用这一规则。具体而言,我国体育组织或人士以自身利益最大化为准则,就仲裁协议的法律适用作出或者不作出特别约定,从而在“意思自治”与有利于仲裁协议有效的仲裁机构所在地法律或仲裁地法律中进行选择[11]。

总之,本案作为验证CAS仲裁裁决在中国所能得到怎样的司法待遇的第一案,是自CAS设立运行以来约34年首次得到中国司法回应的契机。自本案之后,特别是考虑到我国更有意愿、更有能力和更有机会承办更多全球体育赛事的情形下,CAS将会有更多的仲裁裁决涌入中国,要求得到承认和执行。人民法院在本案作出的裁定,为CAS裁决的中国之旅奠定了一个完美的开端,它向世界宣明,中国的司法审查不是遮断CAS裁决所承载的体育法治之光的长城,中国也不是国际体育法治大厦的“屋漏”[12],而是对体育法治的积极接引与实践。通过对CAS裁决的合理承认和执行所建立起来的良好互动,中国和CAS将携手建构国际体育法治秩序,推动中国国内体育法制与国际体育法制的对接,从国际体育法治话语权的消极承受者转型为积极参与者,并透过中国体育治理的国际化和法治化进程,成为国际体育法治秩序的塑造者,为国际体育治理奉献中国智慧。

——图书借阅公约