我国应急公共投入若干问题研究*

余华茂

(江西财经大学 经济学院,江西 南昌 330077)

0 引言

我国自然灾害多发频发,且分布地域广、发生频率高、造成损失重。同时,我国又正处于工业化、城镇化和农业现代化快速发展阶段,重特大事故灾难时有发生。根据近年来发生的典型自然灾害和事故灾难事件,如从2008年南方“冰雪灾害”和“5·12汶川地震”,到2015年“东方之星”号客轮“6·1”翻沉、天津港“8·12”火灾爆炸和深圳“12·20”滑坡等突发事件,给人民群众的生命财产造成了严重伤害和巨大损失。2015—2017年,我国自然灾害和事故灾难造成的损害如表1[1]所示。

对此,党中央、国务院高度重视。特别是党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央始终坚持把人民利益摆在第一位,提出了“以人民为中心”的思想,要求做到“以人民安全为宗旨”“统筹外部安全和内部安全、国土安全和国民安全”。2018年3月,国务院整合13个部门的职能,组建应急管理部,专职突发事件防范和应对工作。

作为贯穿突发事件防范和应对工作各环节的大动脉——应急公共投入,其保障是否有力、使用是否高效,直接影响应急管理的效果。因此,加强应急公共投入保障和管理,是提升突发事件应对能力的重要方面。

国外学者对应急公共投入已有长期研究。Fink(1986)[2]提出构建防范和应对突发公共事件的多元化救灾资金融资体系;Cigler(1998)[3]认为,应急财政管理应完善政策和实施计划;Kincaid(2003)[4]研究了紧急救灾管理过程中联邦、州和地方政府之间的责权划分;Khan和Hildreth(2004)[5]认为,预留必要的财政准备金,是各国政府预算编制、审批程序中需要解决的主要问题之一;Lee和Joyce(2008)[6]从政府预算的角度论述了风险管理问题,并探讨了准备金的提留标准和拨付程序。

表1 2015—2017年自然灾害和事故灾难造成的损害情况Table 1 Damage caused by natural and accident disasters from 2005 to 2017

国内学者关注应急资金始自2003年“非典”。刘尚希、陈少强(2003)[7]针对我国应急财政管理中的问题,提出了短期和长期2种制度思路;苏明、刘彦博(2008)[8]认为,应急管理需要公共财政支持,但应当有度;冯俏彬(2011)[9]认为,应急成本的分担应富裕地区多些,贫困地区少些,按应急事前、事中、事后阶段划分中央、地方的事权和财权;黄文正、李宏(2015)[10]认为,我国应急财政资金的投入规模不大,占财政预算的比重偏小;苏明、王敏(2015)[11]认为,应急管理资金投入分散,政策合力未充分发挥。

从以上成果可以发现,现有研究主要集中在提高应急财政规模、中央与地方的应急财政分担、应急财政资金管理等方面。而面对国家应急管理部的组建,有必要进一步系统化应急公共投入的保障及其管理。因此,本文拟通过分析我国应急公共投入存在的问题,以习近平新时代应急管理思想为指引,提出构建应急公共投入新机制、加强我国应急公共投入保障和管理的对策。

1 我国应急公共投入存在的问题

1.1 政府不同层级间财政支出责任不清

根据《突发事件应对法》,我国对突发事件实行“分类管理、分级负责、属地为主”的应急管理体制。按照《国家突发公共事件总体预案》,重大及以下突发事件由地方负责,只有发生跨省级区域或超出事发地省份处置能力的特大突发事件,才启动国家应急响应。《自然灾害生活救助资金管理暂行办法》也规定“对遭受特大自然灾害的省,中央财政给予适当补助”。但是,《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》(以下简称《方案》)规定“对遭受重特大自然灾害的省份,中央财政按规定的补助标准给予适当补助”,即地方遭受重大灾害,中央也给予支持。可见,政策规定不一致。

在实际应对中,中央财政鉴于情况紧急和灾区急需,更是主动出手、投入巨大。如2018年7月中旬,国家减灾委、应急管理部针对闽浙赣、川甘地区遭受洪涝灾害,启动国家Ⅳ级响应。虽未达到《方案》规定的中央财政补助条件,但在灾害发生后,中央财政即向2个地区分别下达1.7亿元、1.8亿元自然灾害生活补助资金。然而,对像2003年“非典”、2009 年甲型 H1N1 流感疫情等公共卫生突发事件,以及2015年“东方之星”号客轮“6·1”翻沉等特大事故灾难中的财政责任分担机制尚处空白。

1.2 应急财政投入总量小

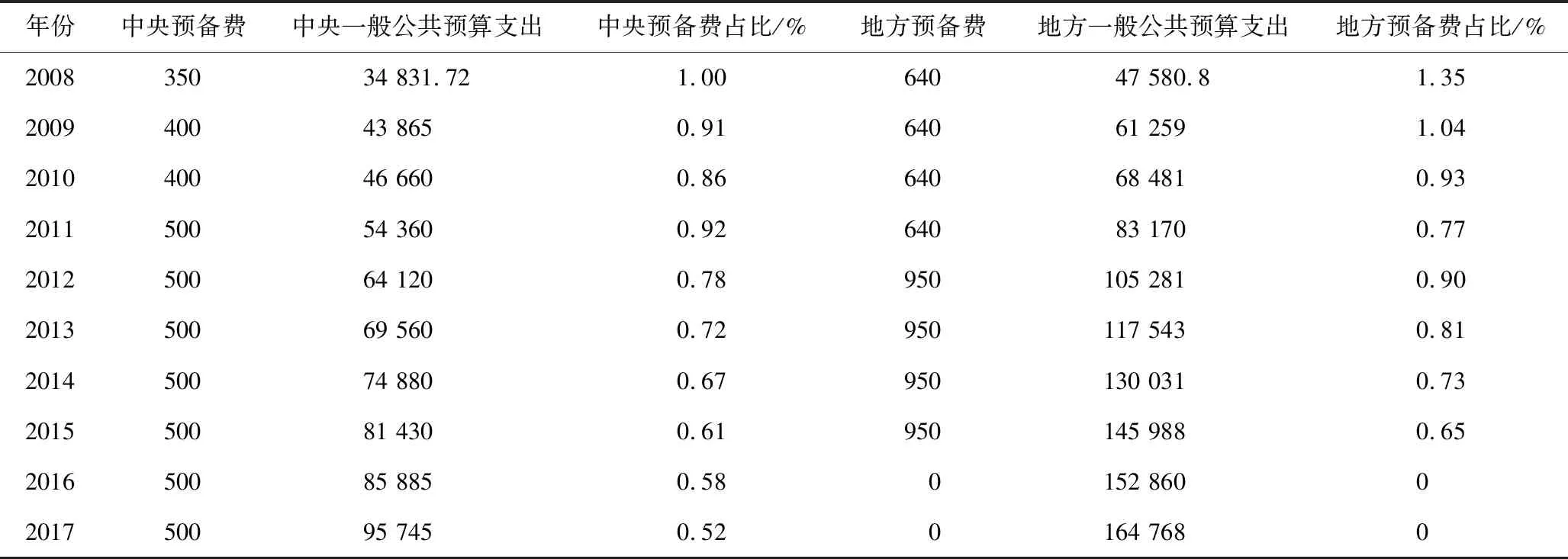

首先,从用于应对自然灾害等突发事件的预备费来看,虽然《预算法》第40条规定,“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的1%~3%设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支”,但实际每年安排规模很小,达不到法定要求。如表2[12]所示,2008—2017年的10年间,中央和地方预备费占本级一般公共预算支出逐年下降,只有个别年份达到了法定下限1%的要求。

其次,从预备费管理模式来看,我国实行流量式管理,当年未使用完的预备费第2年即清零,不滚存累积,不利于预备费的规模扩大。

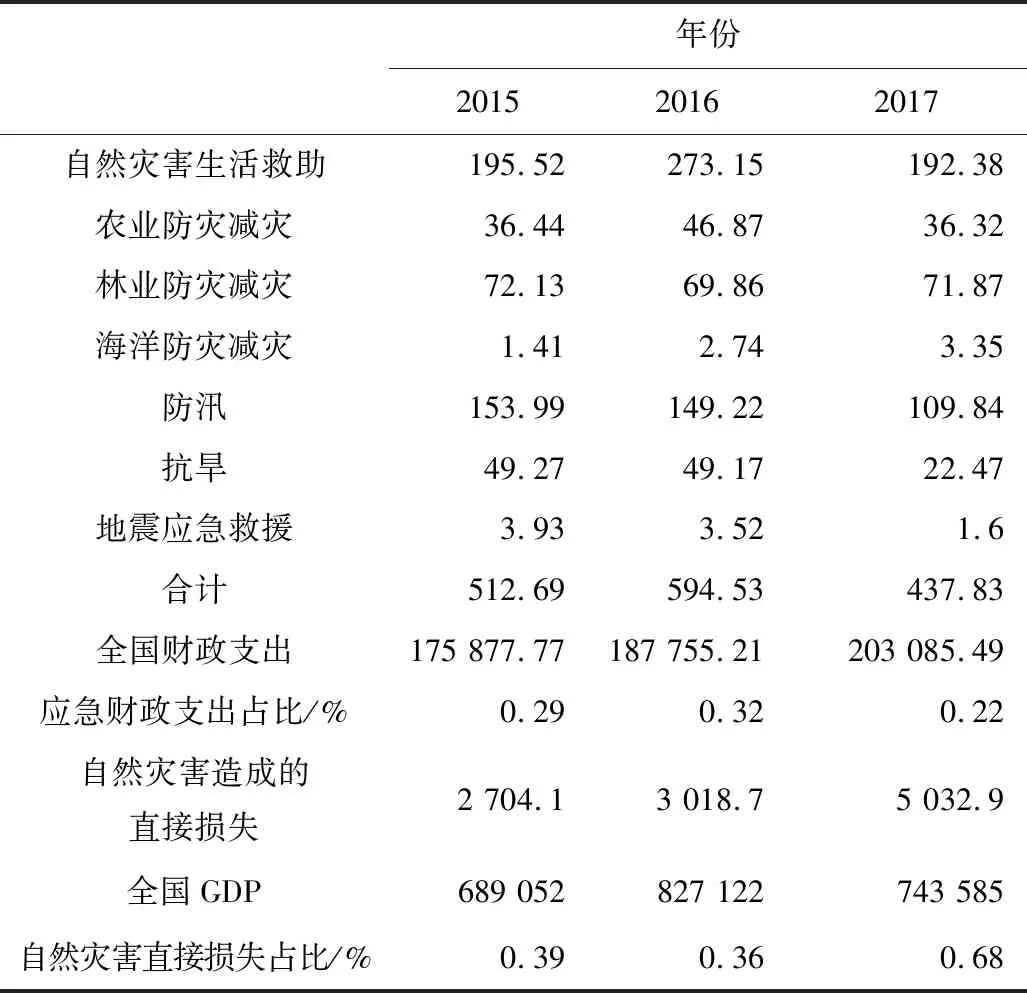

最后,从应急财政支出占财政总支出的比重来看,2015—2017年全国一般预算公共支出决算中,与自然灾害应急高度相关的7项支出占比仅0.3%左右,这与自然灾害造成的直接损失占GDP的比例(见表3[12])不相称。可见,通过扩大应急财政支出规模,减少灾害损失还有很大的改善空间。

1.3 资金比较分散,易导致重复投入或投入空白

随着应急管理部的组建,安全监管、消防、森林防火、防汛抗旱、地震应急、地质灾害防治、灾害救助等职能已逐步整合到该部。但据2018年中央财政预算[13],上述应急管理相关资金尚未及时整合,特别是与突发事件防范和相关的气象监测预报、海上救助打捞以及农业、林业、海洋防灾减灾等资金仍分散于各职能部门。这种资金分配散乱、各自为政的状态,难免出现重复投入或投入空白,难以集中力量办大事。

表2 中央、地方预备费占一般公共预算支出比重Table 2 Central and local reserve expenditure as a proportion of general public budget expenditure 亿元

注:“中央一般公共预算支出”在2013年及以前,称“中央公共财政支出”,包括中央本级支出、对地方税收返还和转移支出、中央预备费。

表3 2015—2017年应急财政支出占财政总支出比重和自然灾害直接损失占GDP比例Table 3 Emergency expenditure as a proportion of fiscal expenditure and direct loss of natural disasters as a proportion of GDP in 2015-2017 亿元

1.4 重事后支出,轻预防投入

按照《突发事件应对法》,应对突发事件应坚持“预防为主,预防与应急相结合”的原则,应急公共投入也应遵循这一原则,才能保障应对突发事件的人财物所需。但从目前各地应急管理实际来看,在地质灾害治理、防汛抗旱设施、应急资源准备与共享、应急平台建设等预防性投入方面明显不足,出事后仓促应对,不仅造成年度间财政运行不平衡,更给人民群众的生命财产带来惨重损失[10]。

1.5 税收和信贷支持政策不够完善

按照国家税务总局规定,企业购置并实际使用列入《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》范围内的设备,可以按设备投资额的10%抵免当年企业所得税。但该目录2008年首发布后,10 a才调整一次,导致一些先进适用的安全生产、应急救援技术装备不能享受所得税优惠,而部分已被淘汰的技术装备长期享受抵免税优惠。又如灾害过后,政府的工作重心是扶助重建自救,恢复生产生活,由于政府补助有限,对受灾群众和企业来说,此时亟需信贷资金支持。而这方面的支持政策,除国务院专门针对汶川、玉树特大地震出台的重建方案中有信贷支持政策外,像每年因遭受台风、洪涝等灾害损失的企业和群众,无法享受信贷优惠政策。

1.6 保险作用发挥不充分

保险能将可能发生的风险移到灾前,将灾害和事故造成的损失分散到企业和居民个体,有利于增强全社会的风险防范和应对意识,减轻政府、企业和居民的灾后负担,加快重建恢复进度。同时,由于其投入和受益主体明确,不像财政资金容易发生“搭便车”等低效率行为。因此,在企业和居民防范风险、抵御灾害方面,有着其他应急资金无法比拟的天然优势。但我国的灾害保险推广缓慢,赔付率极低。据统计,我国每年受灾近2亿人次,直接经济损失3 000亿元左右,但保险赔付款不到1%,而国际一般可达到30%~40%[11]。例如,2008年汶川地震造成直接经济损失8 451.4亿元,保险赔付16.06亿元,赔付率仅有0.19%。这主要与我国居民运用保险减轻风险损失的意识弱、依赖政府心理重有关。

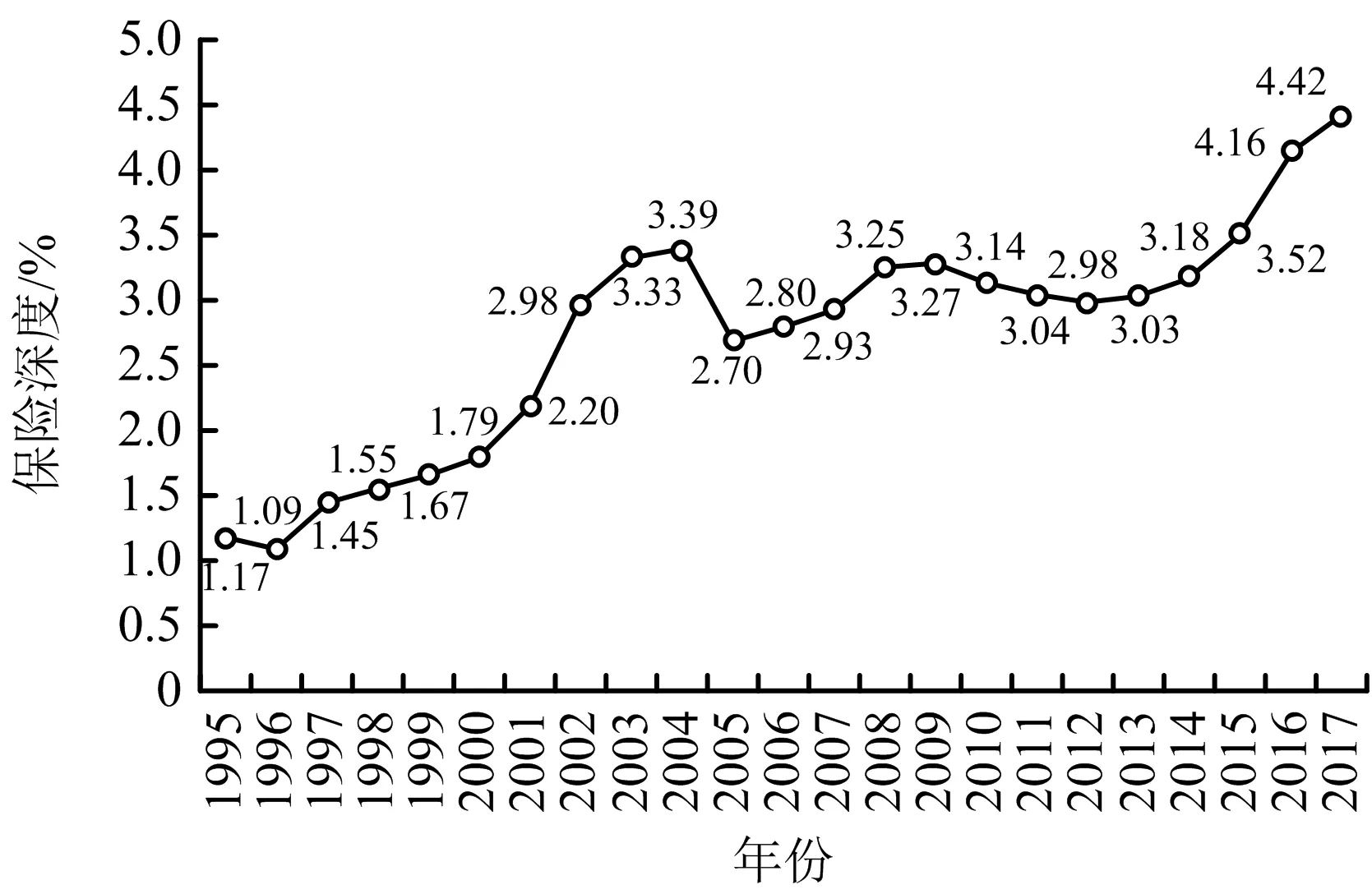

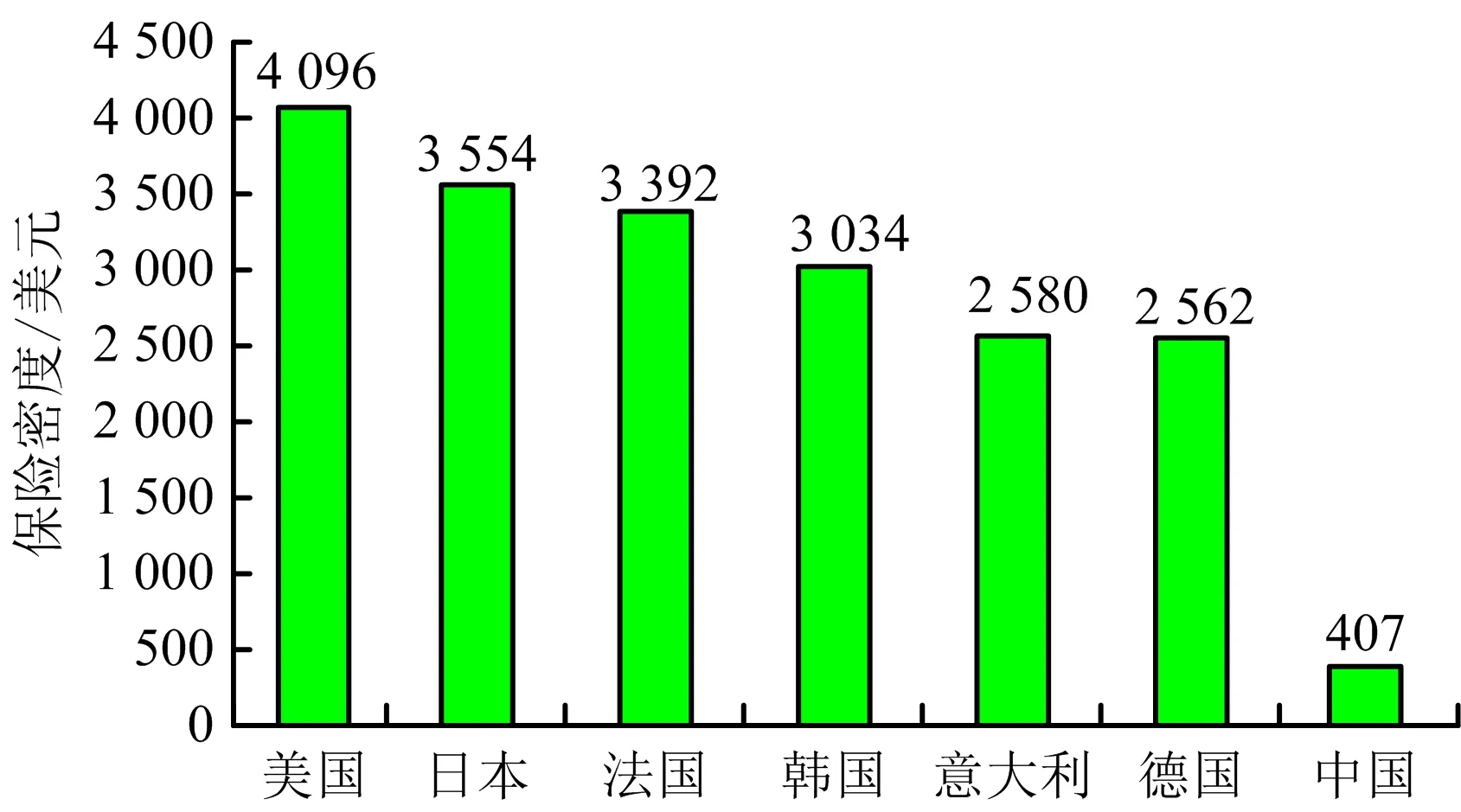

对此,党中央、国务院高度重视,近年来先后出台实施了《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》《建立城乡居民住宅地震巨灾保险制度实施方案》《安全生产责任保险实施办法》等政策文件,促使我国的保险业逐步迈入快车道。但是,目前反映保险业发展情况的主要指标与全球平均水平差距仍较大,如2017年我国保险深度4.42%(见图1[14])、保险密度407美元(见图2[15]),分别仅为全球平均水平的66%,53%。

注:保险深度=年保费收入/GDP,反映保险业在国民经济中的地位。图1 1995-2017年中国保险深度Fig.1 Depth of insurance in China from 1995 to 2017

注:保险密度=年保费收入/常住人口,反映保险业的发展程度。图2 2017年中国保险密度与世界部分国家比较Fig.2 Comparisons of insurance density between China and some countries in the world in 2017

1.7 社会捐赠停滞不前

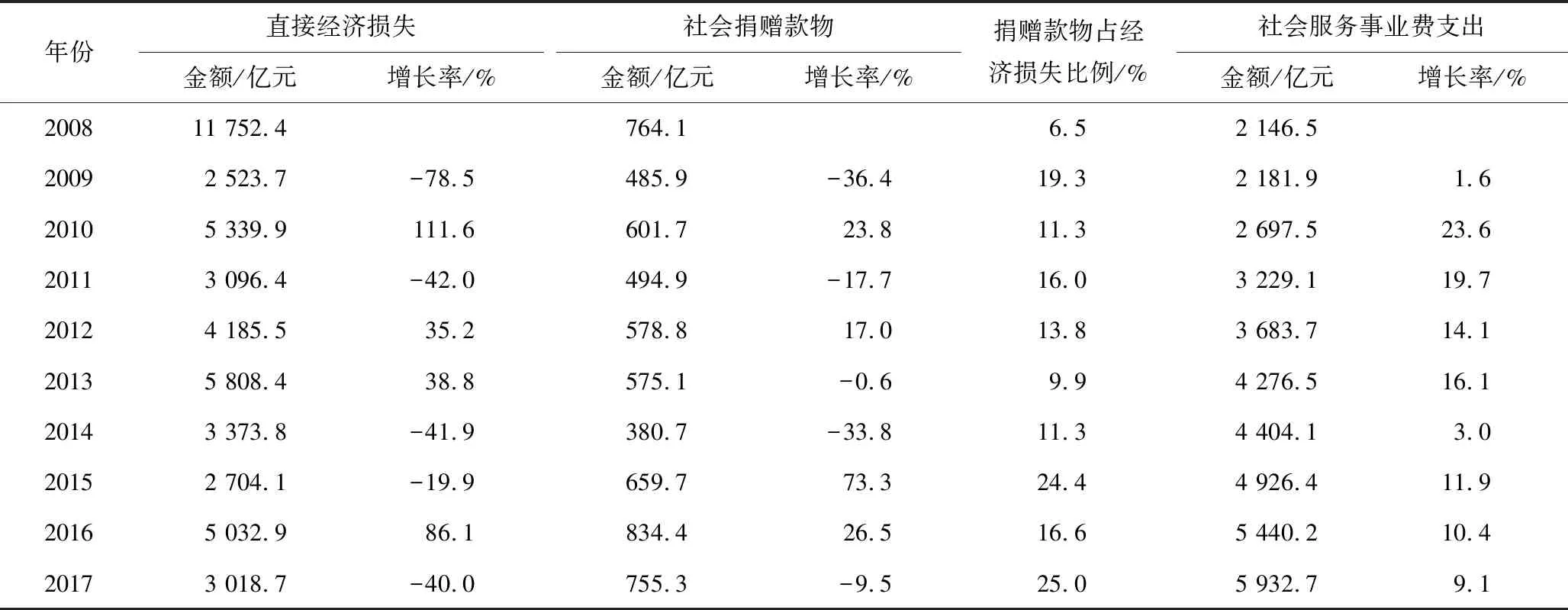

作为应急公共投入的重要组成部分,社会捐赠由于灵活性强、公益性广,在事中应急、事后重建阶段, 既能弥补财政资金的不足,又能起到号召和带动作用,凝聚起“一方有难,八方支援”的强大正能量。但由于各种原因,我国近几年的社会捐赠总额处于停滞不前的状态(见表4[16])。

从表4可以看出,我国近10 a来每年的社会捐赠款物总值处于500~800亿元间,并呈起浮波动状态,而反映社会公益事业发展需要的社会服务事业费支出,每年保持较大幅度增长,两者形成强烈反差;社会捐赠款物增减变动幅度远小于灾害造成的直接经济损失。

表4 2008—2017年我国社会捐赠与灾害直接经济损失、社会服务事业费支出情况Table 4 The direct economic loss of social donations and disasters and expenditure on social services in China from 2008 to 2017

1.8 监督和评价机制缺位

从财政监督来看,一些地方财政部门在应急资金管理上存在“重拨付轻考核”,更未建立绩效评价考核机制,进行跟踪问效。从审计监督来看,目前我国对应急资金的审计是一种事后合规性检查[17],而应急工作具有高度突变性,资金拨付和使用紧急,加之缺乏专门的管理办法和衡量标准,往往只算政治账、不算经济账,不可避免地出现乱花钱、花错钱,甚至挪用、贪污等现象[18]。这从审计署对汶川、玉树地震的资金使用审计结果公告可见一斑。

2 加强我国应急公共投入保障和管理的对策

2.1 总体思路

加强我国应急公共投入保障和管理,必须以习近平总书记关于应急管理的重要论述为指引,构建应急公共投入新机制,才能适应新形势、新任务的需要。

2.1.1 坚持以习近平总书记关于应急管理的重要论述为指引

1)坚持以人民为中心。习近平总书记时刻把人民群众的安危冷暖放在心上,在不同场合反复强调“人命关天”“发展绝不能以牺牲人的生命为代价”“弘扬生命至上,安全第一的思想”“人民安全是国家安全的宗旨”[19]。这高度体现了以习近平总书记为核心的党中央始终坚持以人民为中心的发展思想。

2)坚持以防为主。2016年7月,习近平总书记在考察唐山抗震救灾工作时强调,“坚持以防为主、防抗救相结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变”。2018年4月,在主持国家安全委员会会议时,进一步强调“坚持立足于防,又有效处置风险”。

3)坚持协同高效。以习近平同志为核心的党中央《关于深化党和国家机构改革的决定》要求“加强、优化、统筹国家应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的国家应急能力体系”,《深化党和国家机构改革方案》要求“整合优化应急力量和资源, 推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制”。

2.1.2 构建应急公共投入新机制

1)政府主导。保障人民群众生命财产安全是政府的基本职责,作为极有可能造成群死群伤和重大财产损失的突发事件,应由政府牵头应对。另外,由于突发事件的应对要求在短时间内迅速组织大量人力、物力、财力,有序组织交通、通信、医疗等保障工作,也惟由政府来担当和主导,才具号召力和凝聚力。这一点是其他任何市场主体、社会组织或个人都无法比拟的。

2)责任共担。在预防准备、监测预警、处置救援、重建恢复4个应急管理阶段中,并非每个阶段都由政府来主导或提供。如在预防阶段,对企业的安全隐患、风险点以及防范措施,政府远不如企业自身清楚,且预防有效而降低的损失与企业利益高度相关,故由政府提供不如由企业自身解决更为有效。另外,由于政府的人力、物力、财力有限,特别是在救援和重建阶段,也需发扬“一方有难,八方支援”的传统美德,鼓励社会各界积极参与。因此,政府、市场、社会应当共同分担应急管理责任。

3)强化监管。政府、市场、社会在应急管理中投入的大量人财物,要科学管理、精准调度,才能充分发挥其最大作用,提升应急效果。为此必须强化事前、事中和事后监管,开展应急绩效评价考核,突出结果导向,推动有关部门提高应急管理质量和应急公共投入效率。

2.2 政策建议

根据上述思路和机制设计,提出如下加强我国应急公共投入保障和管理的具体对策。

1)清楚界定中央与地方的应急财政支出责任。

建议严格按照《突发事件应对法》和《国家突发公共事件总体预案》的要求,参照国际通行做法和事权划分原则,清楚界定中央与地方的应急财政支出责任。具体可根据应急响应的级别、受灾地区经济发展程度、政府财力水平的状况而定[20]。比如,Ⅰ级突发事件的应急管理事权和财权由中央负责;Ⅲ级和Ⅳ级突发事件的应急管理事权和财权由地方负责;Ⅱ级突发事件的应急管理事权和财权由中央和地方共同负责。对共同负责的财政支出责任,应结合各地经济发展水平和财力来明确。如东部地区由中央财政承担50%左右,中部地区由中央财政承担60%~70%,西部地区中央财政承担80%~90%。同时,严格执行灾害灾难损失统计评估制度。这样,有利于缩小地方与中央讨价还价的空间,打消地方“跑部钱进”的念头。

2)科学安排有限的应急财政资金。

①提高预备费总量。预备费是各级政府应对突发事件的第一可动用的资金。建议中央和地方财政严格按照《预算法》的规定,按本级一般公共预算支出1%~3%足额提取预备费。同时,建议改变现行流量式的预备费管理模式,实行基金式管理[21],当年未用完的预备费自动结转到下年度。可考虑设置预备费总量上限,当超出上限时,不再提取和结转[22]。这既可大幅增强各级政府的应急管理资金保障能力,又可稳定财政预算。

②整合分散资金。建议在应急管理职能整合过程中,加快整合各领域的应急管理资金,集中力量办大事。整合后的资金实行统一规划和管理,避免出现重复安排或投入空白,实现资源无缝衔接和有效共享。

③优化支出结构。应急资金贯穿于突发事件事前预防、事中应急和事后重建3个阶段,各阶段的资金投入合理与否,直接影响应急能力和应急效果。从国际经验来看,事后重建不如事中控制、事中控制不如事前预防,安全预防性投入与事后整改投入的比例为1∶5[8],即1元事前预防投入相当于5元事后整改投入。为此,应进一步优化应急管理支出预算,将工作重心和资金投入到灾难防范、灾害监测、应急力量建设、应急资源保障、应急预案演练等事前预防和准备上。

3)鼓励市场和社会分担应急公共投入。

①加大税收和信贷支持力度。建议税务和应急部门定期修订《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》,及时移除已被市场淘汰的装备技术,鼓励使用先进适用的突发事件预防和应急装备技术,并扩大到防灾减灾、消防、森林防火等应急管理领域。尽快出台全局性的突发事件重建信贷支持政策,增加信贷投放额度、给予贷款贴息,支持受损企业和群众恢复生产生活。

②充分发挥保险的减灾作用。巨灾保险方面,建议国家抓紧设立巨灾保险基金,每年由中央财政按比例充实基金[23];尽早成立国家政策性巨灾保险机构,并建立巨灾风险管理数据库,提高巨灾风险评估质量。商业保险方面,推动在矿山、危化、交通运输、建筑施工等高危行业领域,强制实施安全生产责任保险制度;严格落实机动车交通事故责任强制保险;大力发展农业保险。

③积极鼓励社会捐赠。社会捐赠既能快速筹集应急资金,又能凝聚人心,形成全社会支持应急的良好氛围。各级民政部门要按照《基金会管理办法》《慈善组织认定办法》等规定,大力引导发展各类公益捐赠接受主体。针对新出台的《慈善法》抓紧制订实施条例,做好与《公益事业捐赠法》《企业所得税法》等法规关于公益性捐赠各环节的税收优惠衔接,真正落实好捐赠人、公益组织、受捐人应当享受的各项优惠政策。

4)强化资金、物资和绩效管理。

①强化各项收支管理。加强捐赠票据管理,规范政府有关部门和公益组织接收社会捐赠行为,确保捐赠收入“颗粒归仓”。严格应急公共投入资金拨付和物资调拨程序。建立科学的灾害统计评估体系,开展第三方评估试点。将地方灾害损失上报准确率与中央自然灾害生活补助金挂钩,鼓励地方据实统计上报。

②创新应急物资储备方式。建议对灾民安置类物资以实物储备为主,合同储备、生产能力储备为辅;对生产周期或保质期不长的物资、普通类应急生活设备采取合同储备、生产能力储备。这样既可减轻资金压力、降低储备成本,又可保证物资质量。

③全过程多方位监管。通过财政部门、应急部门监管和人大监督、审计监督、社会监督,建立起对应急公共投入的事前、事中和事后监督,专项监督与日常监督,内部监督与外部监督相结合的全过程、多方位、立体式监督机制。同时,要提高应急公共投入收支的透明度,督促各级财政部门、应急部门和公益组织及时主动公开收支明细,为社会监督创造有利条件。

④建立绩效评价机制。政府财政和应急部门要树立结果导向,将应急绩效贯彻到应急准备、应急响应、应急救援和重建恢复等各个环节。抓紧建立一套规范、科学、合理的应急公共投入绩效评价方法和指标体系,尽快推广实施。同时,将应急绩效评价结果与各领域的中央预防资金、重建资金的拨付挂钩。

3 结论

1)通过查阅我国应急公共投入在筹集、管理、使用等环节中的数据,进一步分析、发现目前存在的政府间责任不清、财政投入总量偏小、监督评价机制缺位等8类问题。

2)针对现阶段存在的问题,以习近平总书记关于应急管理的重要论述为指引,探讨“政府主导,责任共担,强化监管”的应急公共投入新机制。

3)从“清楚界定中央与地方的应急财政支出责任”、“科学安排有限的应急财政资金”、“鼓励市场和社会分担应急公共投入”、“强化资金、物资和绩效管理”4个方面提出具体的解决思路和建议。