功能性训练对产后下背痛的临床疗效分析

魏天祺 张琳 李向哲 张艳美 余佩杰 吴勤峰

(苏州科技城医院康复医学中心 江苏 苏州 215153)

产后下背痛是指妇女在产后出现以腰部和骶髂关节周围疼痛为主要表现的一种常见症状,产后女性发病率高达45%~90%[1],易对产后女性的情绪产生不良影响,甚至导致产后抑郁症,严重影响了妇女的健康水平和生活质量[2]。

目前产后下背痛常用的药物治疗方法包括口服或外用止痛药物,但消炎镇痛药易损伤胃黏膜,且多数药物会影响产后母乳喂养。非药物治疗方法主要有针灸、低频脉冲电治疗、推拿、热敷等,研究表明这些治疗在短期内是有效的,但效果很难维持,症状易复发[3-4]。

功能性训练属于主动训练范畴,是为了获得某一特定目标而进行的一系列由简到繁、由易到难的活动[5],包括核心训练、上肢训练、下肢训练,爆发性训练等[6]。国外有研究表明[7],针对核心肌群力量的功能性训练可以降低慢性下背痛患者疼痛程度,改善其功能障碍及生存质量。

本文利用视觉模拟量表法(visual analogue scale,VAS)评分、简体中文版Oswestry失能问卷(SimPle Chinese Oswestry Disability Index,SCODI)及表面肌电图(surface electromyogram,sEMG),研究针对核心肌群力量的功能性训练对产后下背痛患者的疼痛、日常生活活动能力以及腹横肌和多裂肌表面肌电信号的影响,明确其临床疗效,为完善产后下背痛康复治疗方案提供新思路。报道如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年7-12月在苏州科技城医院康复医学中心门诊进行产后下背痛治疗的患者。符合苏州科技城医院医学伦理委员会所制定的伦理学标准并得到该委员会批准。纳入标准:①妊娠前无下背痛史,妊娠期间或产后出现腰部或骶髂关节周围疼痛[8];②年龄在18~40岁,6周≤产后≤12个月[9];③身体质量指数(BMI)≤28kg/m2;④产后未服用止痛药物及经历功能性训练;⑤自愿加入本试验并签署知情同意书。排除标准:①生产过程出现较重并发症,如产后出血、子宫破裂;②风湿或其他系统疾病导致的腰痛;③会阴侧切、会阴撕裂及剖腹产疤痕导致的疼痛;④腰椎或骨盆区既往创伤史、骨折史、手术史和炎症、肿瘤、结核、骨质疏松;⑤腰椎结构性异常例如畸形、腰椎滑脱、峡部裂、小面关节错位未纠正;⑥既往产前腰椎间盘突出及神经根症状,如腱反射减弱、感觉缺失、下肢肌力下降;⑦运动训练禁忌症,例如未控制的高血压、心血管疾病等;肌肉急性拉伤期;⑧严重智力异常或认知功能障碍无法配合治疗及问卷。病例中止或剔除标准:治疗中出现明显不良反应,或未按规定完成治疗疗程,或患者主动要求退出。

将32名产妇按照随机数字表法分为实验组和对照组各16例,①实验组:平均年龄(26.56±3.50)岁;平均病程(4.03±1.96)月;平均BMI(24.08±2.32)kg/m2;顺产/剖宫产各10/6例;②对照组:平均年龄(26.88±3.26)岁;平均病程(3.75±2.05)月;平均BMI(23.87±2.46)kg/m2;顺产/剖宫产各8/8例;两组患者一般资料比较差异无统计学意义。

1.2 治疗方法

对照组进行常规康复治疗,实验组在常规康复治疗基础上加入功能性训练。治疗周期为4周。具体治疗方法如下:

①常规康复治疗[10]:a.疾病宣教:让患者通过文章科普等形式了解产后下背痛的临床表现、发病机制、常见治疗以及健康教育,例如如何搬运物品、床上翻身、抱孩子或哺乳姿势等;b.推拿治疗:取俯卧位,对腰背部的疼痛部位进行推拿,20min/次,1次/日,3日/周;c.低频脉冲电疗法,采用神经肌肉电刺激仪(型号EN-Stim 4,荷兰),选用经皮神经电刺激处方,电极片放置部位为腰骶部疼痛处,治疗强度为患者的最大耐受量,20min/次,1次/日,3日/周。

②功能性训练[6]:a.平板支撑:肘部及前臂支撑,呼气时收紧臀肌、股四头肌、竖脊肌及腹横肌,动作保持10~15s,吸气放松,共3组。伸手式平板支撑:平板支撑基础上呼气时把手伸向前面约30cm远的物体,保持核心稳定,动作保持10~15s,吸气放松,共3组。训练动作依次进阶。b.平板侧撑:平板支撑的侧向版本,呼气时收紧腹内外斜肌、腰方肌,动作保持10~15s,吸气放松,共3组。训练动作由屈腿的平板侧撑进阶到双腿伸直的平板侧撑。c.臀桥:仰卧,呼气时两脚跟蹬地,脚尖朝上,抬髋,使肩、髋、膝呈一条直线,最高点呼气并向心收缩腹肌5s,吸气回落臀部,5次/组,根据动作完成质量每周增加一次重复次数,共3组。臀桥交替跨步:臀桥基础上交替抬起放下一只脚,5次/组,根据动作完成质量每周增加一次重复次数,共3组。训练动作依次进阶。d.四点支撑伸膝伸髋:双手及双膝四点支撑,一侧伸膝伸髋踝背屈配合吸气,脚不高于臀部,再屈膝屈髋配合呼气,5次/组,根据动作完成质量每周增加一次重复次数,共3组。四点支撑对侧交替抬起:双手及双膝四点支撑,一侧伸膝伸髋踝背屈配合吸气,脚不高于臀部,对侧手臂抬起,再屈膝屈髋配合呼气,对侧手臂收回,5次/组,每周增加一次重复次数,共3组。训练动作依次进阶。以上涉及的单侧动作均为双侧训练,1次/日,3日/周,由基本动作开始训练,根据动作完成质量逐步进阶及增加重复次数。训练中提醒患者意识到核心肌群肌肉的收缩并配合腹式呼吸,禁止屏气。训练前进行温和的6min热身及4min拉伸,训练后进行温和的1min修整运动及4min拉伸。

1.3 疗效评价标准

①视觉模拟量表法(visual analogue scale,VAS)[11]:用于疼痛程度的评估。使用一条长10cm的游动标尺,两端分别为代表无痛的“0cm”和代表极痛的“10cm”,让患者移动标尺至自己主观认为的一天中腰骶部最严重的疼痛位置。

②简体中文版Oswestry失能问卷(SimPle Chinese Oswestry Disability Index,SCODI)[12]:可信的量化下背痛患者功能障碍,测量和反映慢性腰背痛患者的生存质量。量表包括患者日常生活的行走、坐、站立、提物等10个部分,每个部分得分为0~5分,满分50分,得分越高代表功能障碍越重。

③腹横肌和多裂肌表面肌电信号(surface electromyogram ,sEMG)[13-14]:采用表面肌电测试仪(ME6000,芬兰Mega)采集腹横肌、多裂肌sEMG。患者测试前24h均未进行任何剧烈体力活动。电极放置位置:腹横肌测量电极位于髂前上棘内下方2cm腹股沟韧带体表投影上部;多裂肌测量电极于L4/5水平,脊柱两侧距正中线2cm;参考电极置于测量电极外侧3cm。试验前测试区用75%酒精脱脂,待酒精干后贴电极,必要时剔去毛发。多裂肌测量姿势:受试者俯卧位双手置于颈后,做背伸运动,达到最大收缩力并保持3s后停止测试。腹横肌测量姿势:受试者仰卧位双手置于颈后,腿伸直,做躯体屈曲侧旋动作,即分别做左肩向右侧膝关节运动、右肩向左侧膝关节运动,达到最大收缩力并保持3s后停止测试。全程记录sEMG。记录双侧的表面肌电信号,测定3次取平均值。分析指标:平均振幅值(average electromyograPhy,AEMG),单位时间内sEMG数值绝对值的平均值,反映放电频率同步化程度以及运动单位募集数量,其值越高反映肌肉的活动水平上升;中位频率值(median frequence,MF),骨骼肌收缩过程中肌纤维放电频率的中间值,其值越低代表肌肉越疲劳。

1.4 统计学分析

数据采用SPSS20.0统计软件进行统计学分析,计数资料采用率(%)表示,进行χ2检验,计量资料采用(±s)表示,进行t检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2.结果

2.1 两组患者治疗前后的VAS和SCODI比较

治疗前,两组患者的VAS和SCODI差异无统计学意义(P>0.05);治疗4周后,实验组患者及对照组患者的VAS和SCODI较治疗前改善,且实验组患者VAS和SCODI改善优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者治疗前后VAS及SCODI评分比较 (±s,分)

表1 两组患者治疗前后VAS及SCODI评分比较 (±s,分)

与治疗前比较,aP<0.01;与对照组比较,bP<0.05,cP<0.01

组别VASSCODI治疗前治疗后治疗前治疗后实验组4.31±1.251.44±1.09ab37.25±5.7411.13±3.44ac对照组4.88±1.202.44±1.2a35.81±6.4822.75±5.23a

2.2 两组患者治疗前后腹横肌和多裂肌sEMG的变化

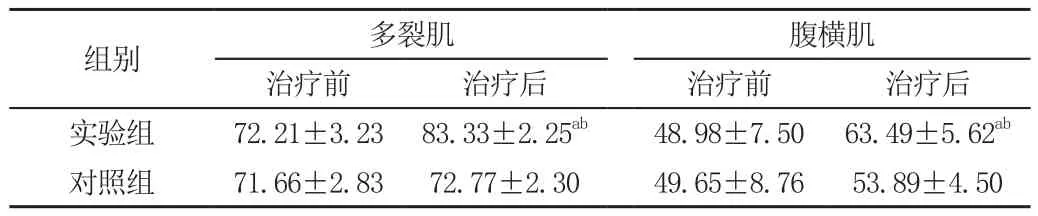

治疗4周后,实验组多裂肌及腹横肌AEMG较治疗前改善且较对照组提高(P<0.05)。对照组多裂肌及腹横肌AEMG与治疗前相比无显著改善(P>0.05)。实验组多裂肌及腹横肌MF值较治疗前提高,且高于对照组(P<0.05)。对照组多裂肌MF较治疗前提高(P<0.05)。对照组腹横肌MF与治疗前相比无显著改善(P>0.05)。见表2、表3。

表2 两组患者治疗前后多裂肌及腹横肌AEMG 比较(±s)

表2 两组患者治疗前后多裂肌及腹横肌AEMG 比较(±s)

与治疗前比较,aP<0.01;与对照组比较,bP<0.01。

组别多裂肌腹横肌治疗前治疗后治疗前治疗后实验组72.21±3.2383.33±2.25ab48.98±7.5063.49±5.62ab对照组71.66±2.8372.77±2.3049.65±8.7653.89±4.50

表3 两组患者治疗前后多裂肌及腹横肌MF比较(±s)

表3 两组患者治疗前后多裂肌及腹横肌MF比较(±s)

组别多裂肌腹横肌治疗前治疗后治疗前治疗后实验组70.46±3.1288.04±3.27ab40.66±4.6556.87±4.35ab对照组69.97±2.8381.05±4.12a38.96±4.7441.92±5.13

3.讨论

产后下背痛通常始于妊娠后期3个月,持续约产后1年[9],严重影响患者日常生活及社会参与。目前研究表明产后下背痛的发病机制主要可能与产妇的脊柱生物力学改变有关[15]。包括以下几个方面:①主动支持系统减弱:有研究显示腹肌可以控制和调节脊柱运动,其支撑作用可减少腰背部肌肉的紧张及腰骶段脊柱的载荷,有助于维持脊柱的活动和稳定[16],然而孕妇腹壁皮肤受增大的妊娠子宫影响,部分弹力纤维断裂,腹直肌出现不同程度分离,这种不正常的模式导致腹部肌肉被拉长变松弛,分娩后腹肌状态不能马上恢复,因此脊柱稳定性下降[17]。此外,受妊娠增大子宫影响,身体重心前移,腰部前凸,腰部的部分肌肉、筋膜和韧带等长期处于高度紧张状态,抗疲劳能力下降,从而出现下背痛[18]。②被动支持系统减弱:研究发现妊娠期黄体和胎盘分泌的松弛素[19]增加,骨盆周围韧带松弛,腰椎各小关节稳定性下降,骨盆和腰椎力学稳定性受损,腰部旋转时或者长久保持一个姿势时易导致腰椎小关节错位、韧带拉伤、肌肉筋膜慢性损伤,从而引起疼痛。③神经控制减弱:脊椎小关节的关节囊、椎间盘及韧带中富含本体感受器[20]。本体感觉对于维持脊柱的稳定性和防止腰痛很重要,长期抱孩子或哺乳姿势不当致本体感受器适应性下降,从而减低腰背肌肌梭的反应性和腰部本体感觉传入,脊旁肌神经肌肉反射减弱,躯干姿势控制能力降低,脊柱稳定性下降[21]。因此,多种因素导致产妇的脊柱生物力学失衡、脊柱稳定性下降、腰椎无法应对日常的负荷是导致产后下背痛的关键性机制。

本文利用功能性训练治疗产后下背痛患者,治疗4周后实验组患者及对照组患者的VAS和SCODI均较治疗前改善,且实验组较对照组改善更明显,表明在常规康复治疗的基础上增加增强核心肌群力量的功能性训练,可以更好的改善产后下背痛患者的疼痛症状和日常生活能力。功能性训练是为了获得某一特定目标而进行的一系列由简到繁、由易到难的运动训练,依据功能解剖、强调多关节闭链运动;强调平衡及本体感觉练习;强调训练的系统性及根据功能表现进阶或退阶;可借助瑞士球、药球、泡沫轴、悬吊系统等简单器械辅助训练。包括核心训练、上肢训练、下肢训练、爆发性训练、奥林匹克举等[5-6]。本训练方法以增强核心肌群力量为目的,根据动作完成质量由简到繁、由稳定到不稳定、由静态到动态,进行多关节、多方位的训练,逐步进阶及增加重复次数,满足功能性训练的特点。国外有研究表明,功能性训练在治疗慢性下背痛方面展现了较好的治疗效果[7]。但功能性训练治疗产后下背痛目前国内外鲜有文章报道。平板支撑侧重于激活腹横肌、臀部肌肉、股四头肌,平板侧撑侧重于激活腹内外斜肌、腰方肌,臀桥侧重于激活臀肌及腘绳肌,以上动作以闭链运动为主,闭链动作可以从肌肉关节机械感受器中增加本体感觉反馈,改善和提高神经肌肉系统的控制能力,从而增加腰椎各关节稳定性改善腰痛[22]。伸手式平板支撑、臀桥交替跨步、四点支撑伸膝伸髋、四点支撑对侧交替抬起以开链运动为主,通过增加不稳定因素,同时保持脊柱中立位,抗脊柱旋转,从而进一步激活控制节段运动的局部稳定肌群多裂肌,增加脊柱稳定性[23-24]。训练中腹式呼吸即经鼻吸气时离心收缩腹肌,经口呼气时向心收缩腹肌,可以充分激活局部稳定肌群腹横肌。因此,功能性训练动作可以充分激活核心肌群,核心肌群是脊柱稳定性的主动支持系统,可提高脊柱稳定性,从而改善下背痛[25]。

表面肌电信号AEMG代表肌肉的运动募集及活动水平,MF代表肌肉抗疲劳能力。增强核心肌群力量的功能性训练治疗产后下背痛4周后实验组腹横肌及多裂肌AEMG较治疗前改善且较对照组提高,表明与常规康复训练相比,功能性训练可提高腹横肌及多裂肌的运动单位募集,提高腹横肌及多裂肌活动能力。腹横肌及多裂肌均为深层核心肌群,是腰椎最重要的稳定肌,又称局部稳定肌群,是腰椎主动支持系统的重要环节,主要参与腰椎稳定性的维持,减缓椎间盘承受的压力,从而减缓下背痛[26]。对照组治疗后腹横肌及多裂肌AEMG与治疗前相比无明显改善,考虑原因为对照组采用常规康复治疗,未强调肌肉的主动训练,没有增加核心肌群的运动。但对照组治疗后多裂肌MF较治疗前提高,表明常规康复治疗可提高多裂肌抗疲劳能力,考虑原因为姿势宣教及腰背部按摩、理疗可减少腰背部肌肉劳损,缓解腰背部肌肉、筋膜和韧带的长期高度紧张状态,从而改善腰痛。实验组治疗后多裂肌及腹横肌MF值较治疗前提高,且高于对照组,表明功能性训练可改善多裂肌及腹横肌抗疲劳能力从而改善腰痛。对照组腹横肌MF与治疗前相比无明显改善,考虑本研究中腰背部按摩、理疗主要针对腰背部肌群,未对腹横肌干预,因此对照组腹横肌抗疲劳程度无改善。

本文利用VAS评分、SCODI评分及表面肌电图,表明增强核心肌群力量的功能性训练可以通过改善产后下背痛患者的多裂肌及腹横肌活动水平,提高其抗疲劳程度,从而提高脊柱稳定性,改善疼痛症状和日常生活能力。后继将增加盆底肌等其他核心肌群的表面肌电研究并增加样本量、增加治疗周期、完善随访观察。康复医学界日益重视功能性训练在解决各种肌骨疼痛问题中的作用,为完善产后下背痛康复治疗方案提供新思路。