Vabomere药品说明书

黄志伟 编译,张菁 校审

(复旦大学附属华山医院抗生素研究所,上海 20040)

2017年8月29日,美国食品和药品监督管理局批准了美国制药公司The Medicines Company的Vabomere注射剂(美罗培南+Vaborbactam)用于成人复杂性尿路感染的治疗,Vabomere是由合成的青霉烯类抗菌药物美罗培南和一种环硼酸β-内酰胺酶抑制剂Vaborbactam组合成的产品,用于静脉给药。为方便国内学者了解Vabomere的特性,特对其说明书进行翻译。

1 适应证及用途

Vabomere适用于下列敏感菌引起的18岁及以上患者复杂性尿路感染,包括肾盂肾炎:大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌和阴沟肠杆菌。

为了减少细菌耐药性的发展以及维持Vabomere和其他抗菌药物的有效性,只有被证实或强烈怀疑由敏感菌引起的感染,才可用该药进行治疗或预防。获得其培养和敏感性信息后,可考虑选择或更改抗菌治疗。缺乏这些数据时,可借助于当地的流行病学和敏感性资料进行经验治疗。

2 用法用量

2.1 推荐剂量

Vabomere的推荐剂量为4g(2g美罗培南和2g vaborbactam),每8h一次,静脉输注时间应>3h,疗程最长可达14d,适用于18岁及以上的患者且肾小球滤过率估算值(estimated glomerular f iltration rate,eGFR) ≥50mL/min/1.73m2。

2.2 肾功能损害患者的剂量调整

对于肾功能损害(eGFR<50mL/min/1.73m2)的患者,应调整给药剂量,各等级肾功能患者的剂量推荐,见表1。对于肾功能变化的患者,应密切监视血清肌酐浓度和eGFR,至少每日一次,再相应地调整给药剂量。

美罗培南和vaborbactam可以被血液透析清除,因此血液透析患者应在透析后给药。

2.3 静脉输注液的制备与给药

Vabomere制剂为单剂小药瓶装的干粉,进行静脉输注前必须配制和进一步稀释。本品不含防腐剂,配制和稀释必须采用无菌技术。

表1 肾功能损害患者的给药剂量

表2 Vabomere的剂量制备

(1)根据表2配制恰当数量的药瓶来制备所需剂量的输注液,从输液袋中吸取20mL 0.9%氯化钠溶液(美国药典标准),配制每个药瓶中的药品。

(2)轻轻混匀至溶解,所得Vabomere溶液21.3mL,包含0.05g/mL的美罗培南和0.05g/mL的vaborbactam,但所得溶液不能直接用于注射。

(3)输注前,必须立即将所得溶液在输液袋中用0.9%氯化钠溶液(美国药典标准)进一步稀释。室温条件下,稀释液的输注必须在4h内完成,如果冷冻在2℃~8℃(36℉~46℉),则须在22h内完成。

(4)稀释和配制溶液,根据表2从药瓶中吸取全部或部分配制液,再注入输液袋内。稀释后,美罗培南和vaborbactam的最终输注浓度应在2mg/mL~8mg/mL左右。

(5)给药前,目检所稀释的药液是否有颗粒物,是否变色(Vabomere输注液的颜色应在无色至浅黄色之间)。使用后丢弃多余部分。

2.4 药物兼容性

用于给药的3h输注液Vabomere只和0.9%氯化钠溶液(美国药典标准)兼容,与其他药品的兼容性尚未建立。

2.5 剂型和强度

输注用Vabomere,单剂玻璃小瓶中含有白色至浅黄色的无菌粉末2g,含1g美罗培南(相当于1.14g美罗培南三水合物)和1g vaborbactam。

3 禁忌

对Vabomere(美罗培南和vaborbactam)任何成分或同类其他药物有超敏反应的患者,或已知对β-内酰胺类抗生素过敏的患者禁用。

4 注意事项

4.1 超敏反应

在临床试验中,接受Vabomere治疗的患者有出现超敏反应的报道。接受β-内酰胺类抗生素治疗的患者中有报道严重的和偶发致死性的超敏(过敏)反应和严重的皮试反应,有多重过敏原过敏史的患者更易发生此类反应。有报道指出,青霉素超敏反应史的患者在接受另一种β-内酰胺类抗生素治疗时会发生剧烈的超敏反应。在初次使用Vabomere治疗前,应仔细询问是否有青霉素、头孢菌素、其他β-内酰胺类抗生素或其他过敏原的超敏反应史。如果发生对Vabomere的过敏反应,应立即停止治疗。

4.2 潜在的癫痫发作

在接受Vabomere成分之一美罗培南治疗的患者中,有癫痫发作和其他中枢神经系统(Central Nervous System,CNS)不良事件的报道。这些事件常见于伴中枢神经系统疾病、伴细菌性脑膜炎和/或肾功能损害的患者。

强烈要求严格遵循推荐的剂量方案,特别是已知可能诱发惊厥因素活动的患者,伴有已知癫痫病的患者应继续抗惊厥治疗。如果发生灶性震颤、肌阵挛或癫痫发作,应对患者进行神经系统评估,如果在用药之前,应实施抗惊厥治疗,并重新考察Vabomere的剂量以确定是否应减少剂量或停止用药。

4.3 艰难梭菌相关性腹泻

据报道,几乎所有抗菌药物(包括Vabomere)均会引起艰难梭菌相关性腹泻(Clostridium difficileassociated diarrhea,CDAD),严重程度从轻度腹泻到致命性肠炎。因为使用抗生素治疗可改变结肠的正常菌群,使艰难梭菌大量繁殖,艰难梭菌产生毒素A和B,促使CDAD的发生。由于此类感染抗菌治疗困难并可能需要结肠切除术治疗,产超毒素的艰难梭菌可以增加该病的发病率和死亡率。对于抗生素使用后出现的腹泻,所有患者都必须考虑CDAD的可能性。据报道,CDAD有出现在抗生素使用2个月后,因此有必要仔细询问病史。

如果怀疑或确诊CDAD,则需要停止不直接针对艰难梭菌的抗菌治疗。按照临床需要进行合适的液体和电解质补充,补充蛋白质,给予抗艰难梭菌治疗以及根据临床表现进行手术治疗评估。

4.4 丙戊酸药物相互作用导致的癫痫发作风险

一般不推荐Vabomere与丙戊酸或双丙戊酸钠同时使用。据文献报道,合并碳青霉烯类用药(包括美罗培南),会导致接受丙戊酸或双丙戊酸钠治疗的患者体内丙戊酸浓度降低。此药物相互作用可能造成丙戊酸浓度低于治疗范围,因此增加癫痫发作的风险,增加丙戊酸或双丙戊酸钠的剂量也不足以抵消此药物相互作用。如果患者癫痫经丙戊酸或双丙戊酸钠良好控制,应考虑非碳青霉烯类的抗生素治疗感染。如果必须使用Vabomere,应考虑补充抗惊厥治疗。

4.5 血小板减少症

接受美罗培南治疗的肾功能损害患者,可观测到血小板减少,但没有临床出血的报道。

4.6 潜在运动神经损伤

警惕使用Vabomere的门诊患者的不良反应,如癫痫、谵妄、头痛和/或感觉异常,干扰大脑灵敏度和/或造成运动损害。在确保Vabomere耐受性良好之前,建议患者不要操作机器或驾驶车辆。

4.7 耐药菌的产生

在尚未确诊或高度怀疑细菌感染的情况下开Vabomere处方并不会为患者带来益处,还可增加产生耐药菌的风险。

4.8 非敏感微生物滋生

与其他抗生素联合使用时,延长Vabomere的使用会滋生非敏感微生物,应重新评估病情。如果发生双重感染,应采取恰当措施。

5 不良反应

5.1 临床试验经验

由于临床试验在不同的条件下进行,在临床试验中观察到的Vabomere的不良反应发生率不能直接和其他药物在临床试验中的不良反应发生率相比较,且未必反映在实际应用中的不良反应发生率。

在cUTI的Ⅲ期比较对照临床试验中评估Vabomere,其中包括272名接受Vabomere治疗的患者和273名每8h滴注对照药物哌拉西林/三唑巴坦4.5g(哌拉西林4g/三唑巴坦0.5g)治疗的患者。在接受至少15次静脉滴注治疗后,患者可改用口服左氧氟沙星(每日500mg),以完成疗程。两个治疗组的静脉滴注治疗平均疗程为8d,静脉滴注治疗和口服治疗的平均疗程为10d;基线菌血症患者疗程可达14d。

Vabomere治疗组的患者平均年龄为53岁(18~92岁),32%的患者年龄在≥65岁,患者主要是女性(66.5%)和白人(93.4%),大部分患者在欧洲(89.7%)招募。

5.2 严重不良反应和不良反应导致的停药

因不良反应而停药,Vabomere治疗组为2.9%(8/272),哌拉西林/三唑巴坦治疗组为5.1%(14/273)。导致停用Vabomere最常见的不良反应为超敏反应1.1%(3/272)和输液相关不良反应0.7%(2/272)。Vabomere治疗组有2例(0.7%)死亡,哌拉西林/三唑巴坦治疗组也有2例(0.7%)死亡。

5.3 常见不良反应

Ⅲ期cUTI试验中,Vabomere治疗组最常报道的不良反应(≥3%)是头痛、静脉炎/输液部位反应和腹泻。表3为Vabomere治疗组患者在Ⅲ期cUTI试验中发生率≥1%的不良反应。

表3 Vabomere在Ⅲ期cUTI试验中发生率≥1%的不良反应

Vabomere在Ⅲ期cUTI试验中发生率<1%的不良反应情况如下:血液和淋巴系统疾病有白细胞减少症;全身疾病和给药部位状况有胸部不适;感染和侵袭状况包括咽炎、外阴阴道念珠菌病和口腔念珠菌病;实验室检查有肌酸磷酸激酶升高;代谢和营养障碍包括食欲下降、高血钾、高血糖和低血糖;神经系统紊乱包括头晕、震颤、感觉异常和嗜睡;精神障碍有幻觉和失眠;肾脏和泌尿系统疾病有氮质血症和肾脏损害;血管疾病包括深静脉血栓、低血压和血管痛。

在Ⅲ期临床试验中,接受Vabomere治疗患者未见报道,但单用美罗培南报道的不良反应情况如下:血液和淋巴系统疾病包括血小板增多症、嗜中性粒细胞减少症、嗜酸粒细胞增多症、血小板减少症、粒细胞缺乏症和溶血性贫血;胃肠疾病有腹痛;肝胆疾病有黄疸;神经系统疾病有惊厥;实验室检查包括血碱性磷酸酶升高、血乳酸脱氢酶升高、血胆红素升高、血肌酐升高、血尿素升高、血促凝血酶原激酶减少、凝血酶原时间减少、直接和间接抗球蛋白试验阳性;皮肤和皮下组织疾病包括瘙痒症、中毒性表皮坏死松解症、Stevens Johnson综合征、药物反应伴嗜酸粒细胞增多和系统症状(Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms,DRESS)综合征和多形红斑;免疫系统疾病有血管性水肿;全身疾病和给药部位的状况有疼痛。

6 药物相互作用

6.1 丙戊酸

据文献报道,合并碳青霉烯类用药(包括美罗培南),会导致接受丙戊酸或双丙戊酸钠治疗的患者体内丙戊酸浓度降低。此药物相互作用可能造成丙戊酸浓度低于治疗范围,因此增加癫痫发作的风险。尽管此相互作用的机制尚未明确,但体外和动物研究数据表明碳青霉烯类药物会抑制丙戊酸葡萄糖苷酸(VPA-g)水解成丙戊酸,从而降低丙戊酸的血清浓度。如果必须使用Vabomere,则应考虑补充抗惊厥治疗。

6.2 丙磺舒

丙磺舒会与美罗培南竞争肾小管主动分泌,导致美罗培南血药浓度增加。因此不推荐将丙磺舒与Vabomere合用。

7 特殊人群的使用

7.1 孕妇风险

用vaborbactam处理的家兔中观察到胎儿畸形,因此对胎儿有潜在危险。尚无充足的人体数据来确定使用Vabomere、美罗培南或Vaborbactam的孕妇中是否存在主要出生缺陷或流产的药物相关风险。

基于血浆AUC的比较,在器官形成期间静脉注射等于或高于人体推荐最大剂量(the maximum recommended human dose,MRHD)的Vaborbactam,怀孕家兔的子代中观察到畸形(多余肺叶、室间隔缺损),畸形的临床相关性尚不确定。妊娠大鼠在器官形成期间或妊娠晚期和哺乳期静脉注射约1.6倍MRHD(基于体表面积比较)的Vaborbactam,没有观察到类似的畸形或胎儿毒性。

怀孕大鼠和食蟹猴在器官形成期间分别静脉注射高达1.6倍和1.2倍MRHD(基于体表面积比较)的美罗培南时,未观察到胎儿毒性或畸形。在妊娠晚期和哺乳期间静脉注射约1.6倍MRHD(基于体表面积比较)美罗培南的大鼠中,尚未发现对子代的副作用。

指定人群的主要出生缺陷和流产的背景风险仍未知。在美国普通人群中,临床上认可的怀孕主要出生缺陷和流产的背景风险估计分别为2%~4%和15%~20%。

在大鼠和食蟹猴中进行的生殖研究,美罗培南的剂量分别高达每日1000mg/kg和每日360mg/kg(基于体表面积比较,大约分别1.6倍和1.2倍>每8h给予2g的MRHD)。这些研究尚未发现由美罗培南对胎儿造成伤害的证据,尽管在每日250mg/kg(基于体表面积比较,约0.4倍每8h给予2g的MRHD)及以上的剂量下大鼠胎儿体重略有变化。据已发表的研究[1],妊娠第6~17d给予怀孕大鼠美罗培南,轻度母体体重减轻与所有剂量均有关,但不产生畸形或胎儿毒性。本研究中胎儿毒性的无明显副作用剂量水平(the no-observed-adverse-effect-level,NOAEL)认定为每日750mg/kg的高剂量(基于体表面积比较的约1.2倍MRHD)。

据一项已发表的围产期大鼠研究[1],从妊娠第17d至产后第21d母体静脉注射美罗培南,对母体和第一代子代(包括发育、行为和功能的评估与生殖参数)没有不良影响,除了雌性子代在怀孕和哺乳第二代子代期间出现体重降低,第二代子代没有表现出美罗培南相关影响,NOAEL值认定为每日1000mg/kg(基于体表面积比较,约为1.6倍的MRHD)。

据大鼠胚胎-胎儿毒理学研究,在妊娠第6~17d静脉注射高达1000mg/kg的vaborbactam没有显现母体或胚胎-胎儿毒性(基于体表面积比较,约1.6倍的MRHD)。在家兔中,从妊娠第7~19d静脉注射高达每日1000mg/kg的Vaborbactam(基于AUC暴露量比较,约5倍的MRHD)与母体毒性或胎儿体重减轻无关,但存在低概率的畸形,每日300mg/kg的中剂量组有两个不同胎的胎儿间隔缺损、一个胎儿右肺融合和一个胎儿存在多余肺叶,每日1000mg/kg的高剂量组有两个不同胎的胎儿存在多余肺叶。NOAEL认定为每日100mg/kg,相当于基于血浆AUC暴露量比较的0.3倍MRHD和基于最大血浆浓度(Cmax)比较的6倍MRHD,畸形的临床相关性尚不确定。Vaborbactam的Cmax值可能影响研究中家兔的畸形,与家兔中30min输注相比,Vaborbactam临床给药推荐的3h输注时间会有更低的血浆Cmax值。

据围产期大鼠研究,从妊娠第6d至哺乳期第20d,妊娠母体静脉注射vaborbactam,对母体或第一代和第二代子代没有不良影响,NOAEL认定为每日1000mg/kg(基于体表面积比较,约1.6倍的MRHD)。

7.2 哺乳期妇女

据报道,美罗培南能从人母乳中排泄出体外,vaborbactam尚不明确能否在人母乳中排泄。尚无美罗培南和vaborbactam对母乳喂养的小孩或乳汁生成影响的信息。

母乳喂养对发育和健康的益处应与母亲对Vabomere的临床需求以及Vabomere或潜在母体状况对母乳喂养的小孩的任何潜在不利影响一同考虑。

7.3 儿科用药

Vabomere在儿科患者(18岁以下)中的安全性和有效性尚未建立,该药尚未在18岁以下的患者中进行研究。

7.4 老年用药

在Ⅲ期cUTI试验中,使用Vabomere治疗的272例患者中,48例(18%)患者年龄为65岁及以上,39例(14%)患者年龄为75岁及以上。在这些老年患者和年轻患者之间尚未观察到安全性或有效性的总体差异,并且其他报道的临床经验尚未发现老年患者和年青患者之间的反应差异,但不能排除某些老年患者存在更高的敏感性。

已知Vabomere的成分之一美罗培南主要经肾脏排泄,肾功能损害的患者发生此药物不良反应的风险可能性更大,因为老年患者肾功能降低的可能性更大,须慎重选择剂量,监测肾功能可能有助于选择剂量。

群体药代动力学(population pharmacokinetic,PPK)分析表明药代动力学参数在老年患者中没有临床相关的改变,不需要根据年龄调整剂量,老年患者的剂量调整应该基于肾功能。

7.5 肾功能损害

美罗培南和Vaborbactam在肾功能损害受试者中的药代动力学研究显示,美罗培南和Vaborbactam的血浆暴露量随肾功能降低而增加。肾功能损害患者(eGFR<50mL/min/1.73m2)使用Vabomere应调整剂量。对于肾功能改变的患者,至少每天监测血清肌酐浓度和eGFR,并相应地调整Vabomere的剂量。美罗培南和Vaborbactam可被血液透析清除,在血液透析之后使用单剂Vabomere比在血液透析之前使用,Vaborbactam暴露量大幅提升。

8 超剂量

如果超剂量使用Vabomere,应停止用药并进行常规支持治疗,可通过血液透析清除美罗培南和Vaborbactam。终末期肾病(end-stage renal disease,ESRD)患者给予1g美罗培南和1g Vaborbactam,血液透析后透析液中美罗培南和Vaborbactam的平均总恢复率分别为给药剂量的38%和53%。临床信息尚未表明血液透析需超剂量使用Vabomere。

9 说明

注射用Vabomere(美罗培南和Vaborbactam)是由合成的青霉烯类抗菌药物美罗培南和一种环硼酸β-内酰胺酶抑制剂Vaborbactam组合成的产品,用于静脉给药。

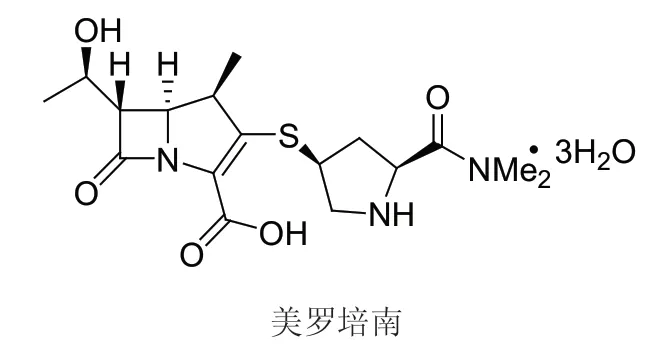

美罗培南以三水合物形式成药,呈白色至淡黄色的结晶粉末,分子量为437.52。美罗培南三水合物的化学名为(4R,5S,6S)-3 - [[(3S,5S)-5-(二甲氨基甲酰基)-3-吡咯烷基]硫基]-6 - [(1R)-1-羟乙基]4-甲基-7-氧代-1-氮杂双环〔3.2.0〕庚-2-烯-2-羧酸三水合物,分子式为C17H25N3O5S·3H2O,其化学结构如图1所示。

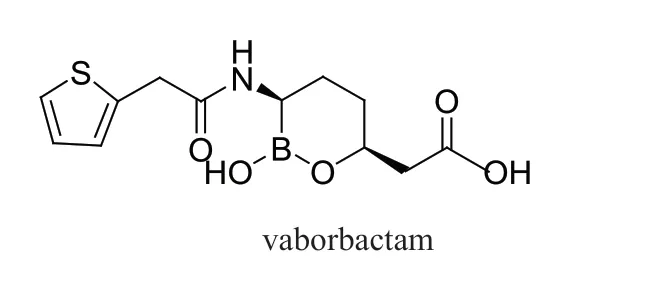

Vaborbactam为白色至灰白色粉末,分子量为297.14,化学名为(3R,6S)-2-羟基-3-[[2-(噻吩基)乙酰基]氨基]-1,2-氧杂硼烷-6-乙酸,化学式为C12H16BNO5S,其化学结构如图2所示。

Vabomere为白色至淡黄色的无菌粉末,含美罗培南三水合物,Vaborbactam和碳酸钠。每个50mL玻璃小瓶含1g美罗培南(相当于1.14g三水合美罗培南)、1g Vaborbactam和0.575g碳酸钠,该混合物的总钠含量约为0.25g(10.9mEq)/瓶。配制每个小药瓶的药物,并进一步用0.9%氯化钠注射液(美国药典标准)稀释,配制的溶液和用于静脉滴注的稀释液都应为无色至淡黄色溶液。

10 药理毒理

10.1 药效学

动物和体外的感染模型已表明,与其他β-内酰胺类抗生素相似,游离美罗培南血浆浓度大于美罗培南-Vaborbactam对感染微生物的最低抑制浓度(MIC)的时间占给药间隔的百分比与效力相关。在动物和体外感染模型中,最佳预测Vaborbactam与美罗培南组合效力的指标是24h游离的血浆Vaborbactam AUC与美罗培南-Vaborbactam MIC的比率。

10.2 药代动力学

图1 美罗培南三水合物化学结构

图2 vaborbactam化学结构

肾功能正常的健康成年人给予3h滴注单剂和多剂(每8h)Vabomere 4g(2g美罗培南和2g Vaborbactam),其美罗培南和Vaborbactam的平均PK参数,如表4所示。Vabomere单剂和多剂给药方案的美罗培南和Vaborbactam PK参数相似。

在研究的剂量范围内,3h静脉滴注单剂美罗培南和Vaborbactam的药时曲线下面积(AUC)和峰浓度(Cmax)随剂量成比例地增加(美罗培南从1g递增至2g,Vaborbactam从0.25g递增至2g)。在肾功能正常的受试者中,每8h静脉滴注Vabomere 7d,尚未发现美罗培南或Vaborbactam的蓄积。每8h静脉滴注Vabomere 4g(2g美罗培南和2g vaborbactam)(或根据肾脏功能调整的剂量)后,滴注时长为3h。295例患者(包括35例肾功能减退的患者)美罗培南和Vaborbactam的平均PPK参数总结于表5中。

美罗培南的和Vaborbactam的血浆蛋白结合率分别约为2%和33%,稳态分布容积分别为20.2L和18.6L。

多剂给药后健康受试者的美罗培南和Vaborbactam的清除率分别为15.1L/h和10.9L/h,T1/2分别为1.22h和1.68h。

美罗培南的次要消除途径是β-内酰胺环水解,通过尿路消除占给药量的22%。Vaborbactam不经过代谢。

美罗培南和Vaborbactam主要通过肾脏排泄。约40%~60%给药量的美罗培南在24~48h内以原型排出,超过22%的以微生物非活性水解产物回收。美罗培南的平均肾脏清除率为7.8L/h,平均非肾脏清除率为7.3L/h,其包括粪便消除(约2%给药量)和水解作用降解。约75%~95%给药剂量的Vaborbactam在24~48h内从尿路以原型排出,其平均肾脏清除率为8.9L/h,平均非肾脏清除率为2.0L/h,表明Vaborbactam几乎完全通过肾脏途径消除。

10.3 特殊人群

美罗培南和Vaborbactam的药代动力学研究表明,单剂Vabomere给药后,轻度(eGFR为60~89mL/min/1.73m2)、中度(eGFR为30~59mL/min/1.73m2)和重度(eGFR<30mL/min/1.73m2)肾功能损害受试者的美罗培南AUC0-inf与肾功能正常受试者的比值分别为1.28、2.07和4.63。轻度、中度和重度肾功能损害受试者的Vaborbactam AUC0-inf与肾功能正常受试者的比值分别为1.18、2.31和7.8。血液透析能清除给药量38%的美罗培南和给药量53%的Vaborbactam。ESRD患者(eGFR<15mL/min/1.73m2),Vaborbactam的暴露量高。Vabomere在血液透析后使用(与肾功能正常受试者相比,AUC0-inf的比值为37.5)比在血液透析前使用(与肾功能正常受试者相比,AUC0-inf的比值为10.2),Vaborbactam的暴露量更高。

肝功能损害患者中静脉滴注美罗培南的药代动力学研究表明,肝脏疾病对美罗培南的药代动力学没有影响。vaborbactam不经肝脏代谢。因此,美罗培南和Vaborbactam的总清除不受肝功能损害的影响。

在肾功能损害的老年患者中,美罗培南和Vaborbactam的血浆清除率降低,与年龄相关的肾功能降低有关。

PPK分析表明,美罗培南和Vaborbactam的Cmax和AUC在男女性之间相似。

表4 3h输注4g Vabomere后美罗培南和Vaborbactam的药代动力学参数(平均值[SD])

PPK分析表明,不同种族之间美罗培南或Vaborbactam的平均清除率没有显著差异。

在健康受试者的临床研究中,尚未发现美罗培南和Vaborbactam之间的药物相互作用。基于目前的体外体内数据,临床上与Vaborbactam发生明显药物相互作用的可能性很低。

10.4 药物相互作用

表5 3h输注4g Vabomere后美罗培南和Vaborbactam的PPK参数(平均值[SD])a

在体外人肝微粒体中,临床相关浓度的Vaborbactam不抑制的细胞色素P450亚型有:CYP1A2、CYP2B6、CYP2C8、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6和CYP3A4。在人肝细胞中,Vaborbactam没有表现出体外诱导CYP1A2,CYP2B6和CYP3A4的潜力。尚未开展评估美罗培南与CYP450酶或主动转运系统相互作用的研究,但作为碳青霉烯类,尚未显示抑制或诱导CYP450酶的可能性,临床经验也表明这不太可能。

临床相关浓度的Vaborbactam在体外不会抑制下列肝脏和肾脏转运体:P-gp、BCRP、OAT1、OAT3、OCT1、OCT2、OATP1B1、OATP1B3或BSEP。vaborbactam不是OAT1、OAT3、OCT2、P-gp和BCRP的底物。

美罗培南是OAT1和OAT3的底物,所以丙磺舒与美罗培南竞争肾小管的主动分泌,从而抑制美罗培南的肾脏排泄。使用丙磺舒后,美罗培南平均全身暴露量增加56%,平均消除半衰期增加38%。

美罗培南和丙戊酸同时使用与丙戊酸浓度降低相关联,并导致癫痫发作失控。

11 微生物学

11.1 作用机制

Vabomere的成分之一美罗培南是青霉烯类抗生素。美罗培南通过抑制细胞壁的合成起到杀菌作用,通过结合青霉素结合蛋白(penicillin-binding protein,PBP)靶点渗透进大多数革兰阳性菌和革兰阴性菌的细胞壁。除了水解碳青霉烯类的β-内酰胺酶,美罗培南对大多数β-内酰胺酶的水解作用稳定,包括由革兰阴性菌和革兰阳性菌产的青霉素酶和头孢菌素酶。

Vabomere的成分之一Vaborbactam是非自杀性β-内酰胺酶抑制剂,防止美罗培南被某些丝氨酸β-内酰胺酶降解,如肺炎克雷伯菌碳青霉烯酶(KPC)。 Vaborbactam没有任何抗菌活性,也不降低美罗培南对敏感微生物的活性。

11.2 耐药性

β-内酰胺类耐药性的机制包括β-内酰胺酶的产生、通过基因获取或靶标改变来修饰PBP、外排泵上调和外膜孔蛋白丧失。Vabomere可能对孔蛋白突变结合外排泵过表达的革兰阴性菌没有活性。

临床分离株可能产多种β-内酰胺酶,表达不同水平的β-内酰胺酶,或具有氨基酸序列变异,以及其他尚未确定的耐药机制。在选择或更改抗菌治疗时,应考虑培养和敏感性信息以及当地的流行病学。

Vabomere对产β-内酰胺酶和超广谱β-内酰胺酶(ESBLs)的肠杆菌显示体外活性,包括:KPC、SME、TEM、SHV、CTX-M、CMY和ACT。Vabomere对产金属β-内酰胺酶或碳青霉烯酶活性的苯唑西林酶的细菌没有活性。

在Vabomere的Ⅲ期cUTI试验中,产β-内酰胺酶的大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、阴沟肠杆菌、弗氏枸橼酸杆菌、奇异变形杆菌和斯氏链球菌分离株对Vabomere敏感(最低抑菌浓度≤4μg/mL),这些分离菌株产一种或多种β-内酰胺酶,如下列所示:OXA(非碳青霉烯酶)、KPC、CTX-M、TEM、SHV、CMY和ACT。

部分产β-内酰胺酶的肺炎克雷伯菌分离株对Vabomere不敏感(最低抑菌浓度≥32μg/mL),这些分离菌株产的β-内酰胺酶,如下列所示:CTX-M、TEM、SHV和OXA。

尚未发现与其他类别抗生素的交叉耐药。某些耐碳青霉烯类(包括美罗培南)和头孢菌素的分离株可能对Vabomere敏感。

11.3 与其他抗生素的相互作用

体外协同研究中,Vabomere没有表现出与左氧氟沙星、替加环素、多黏菌素、阿米卡星、万古霉素、阿奇霉素、达托霉素或利奈唑胺的拮抗作用。

11.4 动物感染模型中对美罗培南非敏感菌的抗菌活性

对美罗培南不敏感产KPC的肠杆菌的感染动物模型中(如小鼠大腿感染、尿路感染和肺部感染),Vaborbactam恢复了美罗培南的活性。

11.5 抗菌活性

在体外和临床感染中,Vabomere已显示对下列大多数细菌分离株具有活性。革兰阴性菌有:阴沟肠杆菌、大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌。

已有下列菌种的体外数据,但其临床意义尚不明确。下列菌种至少90%在体外显示MIC小于或等于Vabomere针对相似种属或微生物组分离株的敏感折点。但是,Vabomere对这些细菌引起的临床感染方面的疗效尚未在充分和严格对照的临床试验中确立。革兰阴性菌:弗氏枸橼酸杆菌、克氏枸橼酸杆菌、产气肠杆菌、产酸克雷伯菌、摩根摩根菌、奇异变形杆菌、普罗威登斯菌属、铜绿假单胞菌和黏质沙雷菌。

11.6 敏感性测试方法

临床微生物实验室应尽可能提供累积报告,介绍当地医院和临床实践中使用的抗生素的体外药敏性试验结果,作为描述医院和社区获得性病原体敏感性特征的定期报告,这些报告应有助于选择最合适的抗生素进行治疗。

稀释法:使用定量方法确定抗生素的MIC。根据这些MIC值可估计细菌对抗生素的敏感性,应使用标准化测试方法[2-3](肉汤和/或琼脂),应使用连续稀释的美罗培南和8μg/mL固定浓度的Vaborbactam来确定MIC值。MIC值应根据表6中的标准进行解释。

扩散法:测量区域直径的定量方法也可用于估计细菌对抗生素的敏感性。区域大小应使用标准化测试方法确定[3-4],使用含有20μg美罗培南10mcg Vaborbactam的纸片来测试细菌对美罗培南和Vaborbactam的敏感性。纸片扩散法的折点参见表6。

敏感(S)报告表明如果抗生素达到感染部位通常可达到的浓度,抗生素很可能抑制病原体的生长。中介(I)报告表明结果不明确,如果微生物不是完全对临床上代替的可行药物敏感,则应重复测试。如果抗生素在某些人体部位可以在生理条件下浓缩或可以高剂量给药,这一策略暗示了临床应用的可能性。该类别还提供了一个缓冲区,可以防止微小不可控技术因素造成的重大差异。耐药(R)报告表明,如果抗生素达到感染部位通常可达到的浓度,抗生素不能抑制病原体的生长;应选择其他治疗方法。

11.7 质量控制

标准化敏感性测试程序要求实验室监测和确保测定中使用的试剂和实验用品的准确性,以及检测人员的技术[2-4]。美罗培南和Vaborbactam粉末标准品应符合表7所示MIC值。对于20μg美罗培南10μgVaborbactam纸片扩散法,应符合表6中的标准。

12 非临床毒理学

Vabomere、美罗培南或Vaborbactam尚未进行长期致癌性研究。

美罗培南的遗传毒性研究,包括细菌回复突变试验、中国仓鼠卵巢(次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核苷转移酶)基因突变试验、体外培养的人淋巴细胞遗传学分析和小鼠微核试验,这些试验中尚未发现潜在突变的证据。

表6 美罗培南和vaborbactam的敏感性测试标准

表7 美罗培南和vaborbactam可接受质控范围

Vaborbactam的遗传毒性研究,包括细菌回复突变试验、染色体畸变试验和小鼠微核试验,这些试验中尚未发现潜在突变的证据。

在雄性和雌性大鼠中以每日1000mg/kg的剂量使用美罗培南,进行生殖研究,尚未发现生育功能受损的证据(基于体表面积比较,约相当于1.6倍的MRHD)。

美罗培南在食蟹猴的生殖研究中,剂量达每日360mg/kg(基于体表面积比较,约相当于1.2倍的MRHD),尚未观察到生殖毒性。

在剂量高达每日1000mg/kg下(基于体表面积比较,相当于1.6倍的MRHD),尚未发现Vaborbactam对雄性和雌性大鼠生育能力的不良影响。

13 临床研究

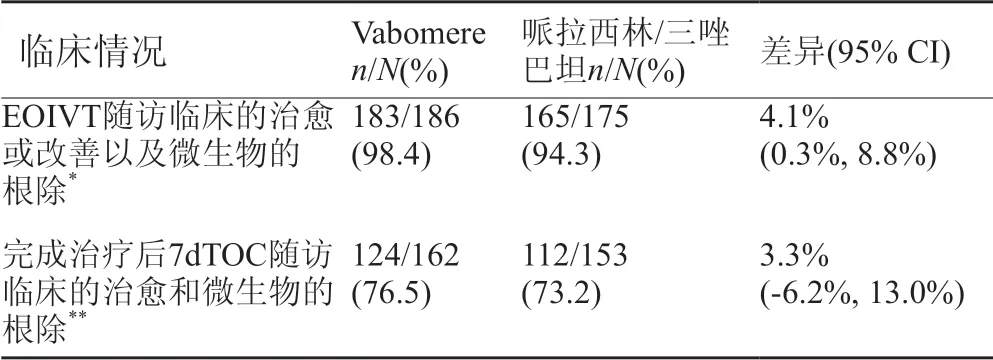

545名cUTI成年患者(包括肾盂肾炎)的随机双盲双模拟多中心试验,比较每8h静脉滴注Vabomere(2g美罗培南和2g Vaborbactam)与哌拉西林/三唑巴坦(4g哌拉西林/0.5g三唑巴坦)。至少15次静脉滴注后,可以换成口服抗生素,例如左氧氟沙星。

微生物调整意向治疗(the microbiologically modified intent to treat,m-MITT)人群包括所有使用任何研究药物且具有至少1种基线尿路病原体的随机患者。静脉滴注治疗结束(the end of IV treatment,EOIVT)的临床和微生物学应答要求治愈或改善的临床结果和根除的微生物学结果(所有基线尿路病原体>105CFU/mL,应降至<104CFU/mL)。在m-MITT人群的治疗试验(the Test of Cure,TOC)随访(完成治疗后约7d)时,也进行临床和微生物的应答评估,并要求治愈的临床结果和根除的微生物学结果。

m-MITT人群中治疗组患者的人口统计学和基线特征是平衡的。两个治疗组的患者93%为高加索人,66%为女性。Vabomere治疗组和哌拉西林/他唑巴坦治疗组的平均年龄为54岁,65岁以上的患者年分别占32%和42%。两组患者的平均体重指数约为26.5kg/m2。Vabomere和哌拉西林/三唑巴坦治疗组在基线水平伴菌血症的患者分别有12名(6%)和15名(8%),基线糖尿病患者比例分别为17%和19%。大部分患者(约90%)在欧洲招募,约2%的患者在北美招募。总之,两个治疗组中,肾盂肾炎的患者有59%,cUTI的患者有40%,具有不可移除和可移除感染源的患者分别有21%和19%。

两个治疗组的平均IV治疗时间为8d,平均总治疗时间(IV和口服)为10d;基线菌血症患者治疗可达14d。m-MITT人群中每个治疗组约有10%的患者具有基线水平的左氧氟沙星耐药病原体,并转换为左氧氟沙星口服疗法。违反方案可能会影响TOC随访结果的评估,这些患者并没有被排除在表8的分析之外,因为改用口服左氧氟沙星的决定是基于随机后的因素。m-MITT人群在EOIV随访和TOC随访中显示出Vabomere对临床和微生物应答的效力,如表8所示。

m-MITT群体中,并发基线水平菌血症患者的临床和微生物应答率为10/12(83.3%)。

在Ⅲ期cUTI试验中,发现大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌分离株的一个分组中,两个治疗组基因型检测都鉴定出某些ESBL(例如TEM、CTX-M、SHV和OXA)。在EOIVT中,ESBL阳性组和ESBL阴性组的临床和微生物学应答率相似;在TOC中,两个治疗组的ESBL阳性患者的临床和微生物学应答率都低于ESBL阴性组。

14 包装、贮存和使用

2g Vabomere(美罗培南和Vaborbactam)注射液配制前为白色至淡黄色无菌粉末,单剂量盛装与透明玻璃瓶中。每瓶(NDC 65293-009-01)用橡胶塞子(不是天然橡胶胶乳制成)和铝制密封。每个纸盒包装(NDC 65293-009-06)有6个小瓶。每小瓶含1g美罗培南(相当于1.14g美罗培南三水合物)、1g Vaborbactam和0.575g碳酸钠。Vabomere的贮存温度为20℃~25℃(68℉~77℉),允许偏移在15℃~30℃(59℉~86℉)之间[见美国药典,受控室温(Controlled Room Temperature,CRT)]。

表8 cUTI(包括肾盂肾炎)在Ⅲ期试验中的临床和微生物应答率

15 患者信息咨询

告知患者可能发生过敏反应,包括严重的过敏反应,并且严重的过敏反应需要立即治疗。询问患者对Vabomere(美罗培南和Vaborbactam)、青霉素、头孢菌素、其他β-内酰胺类抗生素或其他过敏原的任何过敏反应史。

在门诊接受Vabomere治疗的患者,必须警惕不良事件,可能干扰大脑灵敏度和/或引起运动障碍,如癫痫、谵妄、头痛和/或感觉异常。在Vabomere的良好耐受性尚未确定之前,患者不应操作机器或驾驶车辆。

告知患者使用抗生素包括Vabomere常会引起腹泻,通常停药时结束。从开始使用抗生素起,至末次给药后两个月或更久,都有可能出现水样便和血便(伴或不伴胃痉挛和发热)。如果发生这种情况,患者应该尽快咨询医生。

要求患者告知他们的医生,他们是否服用丙戊酸或双丙戊酸钠,与Vabomere合用时,丙戊酸的血药浓度可能降至治疗范围以下。如果需继续使用Vabomere治疗,应更换或补充抗惊厥药物来预防和/或治疗癫痫发作。

告知患者包括Vabomere在内的抗生素只用于治疗细菌感染,不用于病毒感染(例如普通感冒)。当Vabomere用于治疗细菌感染时,告知患者尽管在治疗初期经常感觉良好,但应该按照规定服用药物,减少剂量或疗程不完整可能(1)降低立即治疗的有效性;(2)增加细菌产生耐药性,导致后期不能使用Vabomere或其他抗生素治疗。