基于生物传感器检测动物源性食品中氨基糖苷类药物残留研究进展

蔡萍瑶,王佳,陶晓奇*

1(西南大学 食品科学学院,重庆,400715)2(西南大学,国家级食品科学与工程实验教学示范中心,重庆,400715)

氨基糖苷类药物(aminoglycosides, AGs)是指由氨基糖与氨基环醇经糖苷键连接而成的苷类抗生素,可通过不可逆地结合核糖体诱导细菌合成错误蛋白并阻碍其释放,导致细胞膜损伤甚至细胞死亡,从而有效对抗革兰氏阴性和革兰氏阳性菌[1-2]。此外,AGs还可作为动物的生长促进剂[3]。因抗菌能力强、价格便宜,AGs成为使用最广泛的抗生素[4]。

AGs具有耳毒性、肾毒性等副作用,常残留于牛、猪、禽肌肉、牛奶、蜂蜜等动物源性食品中[5-6]。若长期食用AGs残留超标的动物源性食品,易引发神经肌肉阻滞、皮疹、发热、血管性水肿、剥脱性皮炎,甚至过敏性休克等症状[7]。因此,欧盟委员会对牛奶和肌肉中的一些AGs设定了最大残留限量(maximum residue limits, MRLs):卡那霉素为100 μg/kg(牛、猪、禽肌肉)、150 μg/kg(牛奶),链霉素为200 μg/kg(牛奶),新霉素为1 500 μg/kg(牛奶),庆大霉素为50 μg/kg(牛、猪肌肉)等[8];我国农业部也对部分AGs残留进行限量:链霉素为200 μg/kg(牛奶),新霉素为500 μg/kg(牛奶,牛、羊、猪肌肉),庆大霉素为100 μg/kg(牛、猪肌肉)等[9]。

传统检测AGs的方法虽各具优势,但仍有所欠缺:理化方法如液相色谱-质谱联用[10]、毛细管电泳串联质谱法[11]等均需要较高的分析条件,前处理相对复杂,且成本高,不适合基层的现场检测;免疫分析法影响因素多,可能出现假阳性或假阴性结果[12];微生物法的灵敏度低,存在交叉反应[13]。而新兴的生物传感器法兼具低成本、快速、灵敏、高特异性等优势,简化了分析过程,并且设备易微型化,便于携带,利于实时检测。本文梳理了近几年基于生物传感器检测AGs残留的研究,旨在为完善兽药残留检测体系提供有益参考。

1 生物分子识别元件

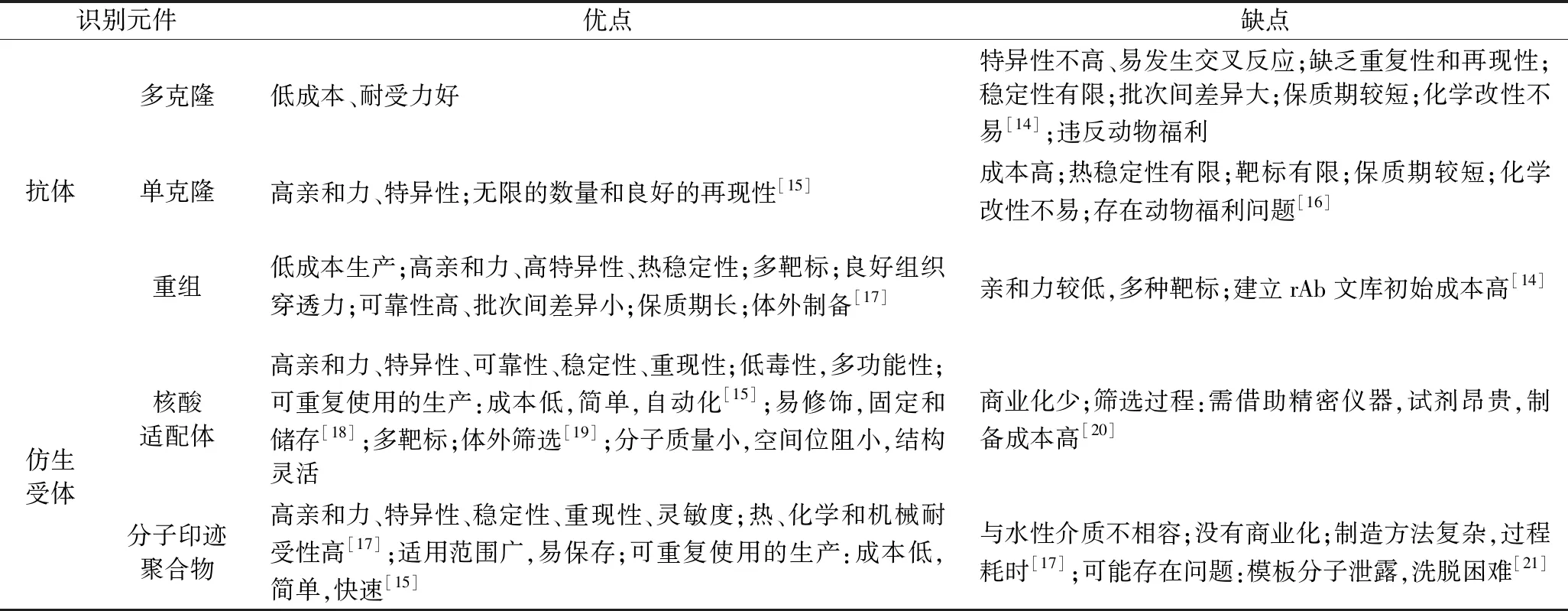

生物传感器主要由生物分子识别元件与信号转换器两部分组成。生物分子识别元件,是具有分子识别能力的生物活性物质,决定了生物传感器的选择性。根据生物分子识别元件上的敏感物质可分为酶传感器、微生物传感器、细胞传感器、免疫传感器、适体传感器、分子印迹聚合物传感器等。近五年检测AGs的研究主要集中在免疫传感器、适体传感器和分子印迹聚合物传感器,它们的生物受体分别为固定化抗体、核酸适配体、分子印迹聚合物,三者的优缺点如表1所示。

1.1 抗体

抗体(antibody, Ab)是目前最常用的识别元件,其技术领域大致可分为多克隆抗体、单克隆抗体及基因工程抗体3个阶段[22]。

表1 生物分子识别元件的优缺点Table 1 Advantages and disadvantages of biomolecular recognition components

多克隆抗体由一系列免疫细胞产生,可在不同表位结合抗原,具有不同的结合亲和力;单克隆抗体由单个亲本细胞产生,对相同抗原的相同表位具有亲和力。FERGUSON等[23]以多克隆抗体为生物分子识别元件,建立了检测链霉素和二氢链霉素残留的免疫生物传感器,检测限为:牛奶30 μg/kg,蜂蜜15 μg/kg,肾50 μg/kg和肌肉70 μg/kg。CHEN等[24]以单克隆抗体为生物分子识别元件,并基于磁弛豫开关测定和生物素-链霉抗生物素蛋白系统,构建了一种用于检测牛奶中卡那霉素的免疫传感器,检测限为0.1 ng /mL,分析时间为45 min。

但动物源性抗体存在动物福利问题,且出于提高可靠性与减少批次间差异的考虑,111名学者和科学家呼吁国际转向使用重组抗体[25]。LI等[26]制备了抗庆大霉素的重组抗体:利用噬菌体展示技术筛选出2种特异性的鸡源单链抗体,并通过间接竞争酶联免疫吸附测定证明该单链抗体具有高特异性的优点。此外,与常规抗体相比,仿生生物受体具有在体外制备的优点,避免了对动物的作用,并且可以产生用于识别非免疫原性分子的工具[15]。

1.2 核酸适配体

核酸适配体(aptamer, Apt)是从体外通过指数富集配体系统进化(systematic evolution of ligands by exponential enrichment, SELEX)技术筛选出对目标靶物质有高度亲和力的单链寡核苷酸序列,分子质量约6~40 kDa,解离常数通常在纳摩尔至皮摩尔范围内。XING等[27]验证了卡那霉素结合DNA适体(5′-TGG GGG TTG AGG CTA AGC CGA-3′)自身可形成稳定的G-四链体结构;并基于G-四链体适体的荧光嵌入剂置换测定,以噻唑橙(thiazole orange,TO)作为荧光探针,建立了一种卡那霉素检测方法,检测限降低至34.37 μg/L,线性范围为0.06~11.65 mg/L,牛奶样品中的回收率达80.1%~98.0%。

HA等[28]筛选出新的卡那霉素结合适体,通过适体截短和分子对接研究将其结构优化至提供高结合亲和力与特异性所需的最小序列KBA 3-1,并构建了基于还原氧化石墨烯(reduction of graphene oxide, RGO)的荧光适体传感器,检测限低至11.65 ng/L。其传感原理:以RGO为猝灭剂,以荧光染料5'FAM标记的KBA 3-1通过π-π堆积相互作用吸附在RGO的表面上,通过荧光共振能量转移,RGO有效地猝灭了FAM的荧光。样品中的卡那霉素将优先与KBA 3-1结合,形成络合物,从而诱使KBA 3-1从RGO表面解吸,FAM标记的KBA 3-1荧光增强。

1.3 分子印迹聚合物

分子印迹聚合物(molecular imprinted polymer, MIP)是指采用分子印迹技术合成的有机高分子聚合材料,拥有与模板分子空间结构匹配的空腔和功能基团互补的识别位点,其识别机制类似于抗原-抗体相互作用,对目标分子具有选择专一性。LIAN等[29]基于壳聚糖-银纳米粒子和石墨烯-多壁碳纳米管复合材料装饰金电极,开发了一种用于检测牛奶和蜂蜜样品中新霉素残留的MIP传感器。以新霉素为模板,以吡咯为单体,采用电聚合法合成具有高结合亲和力和选择性的MIP。优化条件后,该传感器检测限为5.44 μg/L,线性范围为5~6 μg/L,具有良好的重现性和稳定性。

2 纳米技术

纳米技术的发展奠定了生物传感器微型化的基础,使生物传感器的多路复用和可移植性成为可能。它包括纳米材料和微流体[30]。以纳米材料为识别或示踪探针构建的生物传感器,可有效提高生物分子识别能力、加速信号传导,实现信号放大;基于微流体控制系统的设备,可简单的自动化处理,减少试样消耗,缩短检测时间,适合现场检测。

2.1 纳米材料

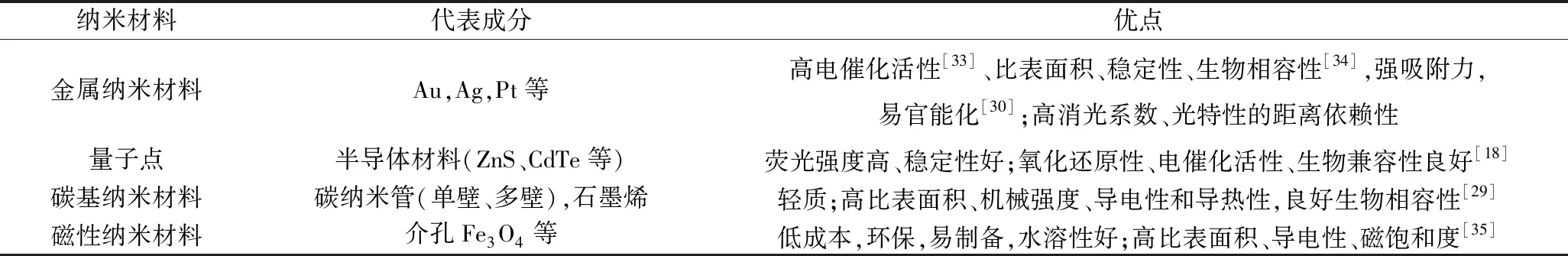

纳米材料通常指三维空间中至少有一维横向尺寸达1~100 nm的单质、化合物、混合物,具有小尺寸效应、量子效应、极高的反应活性、非凡的电子转移能力和高比表面积等物化特性,并表现出一系列独特的光学、电学、磁力学及催化性能,被广泛用作识别元件的载体和放大检测信号的探针[31-32]。表2归纳了常用纳米材料的优点。

表2 不同纳米材料的优点Table 2 Advantages of different nanomaterials

2.2 微流体

基于硅、玻璃或其他聚合物的微流体系统因小型化、集成化和自动化而备受关注[36]。与传统的体外分析设备相比,纸质微流体设备简单、成本较低[37]。它不仅可以克服传统方法诸如消耗大量试剂、检测时间长的局限性问题,且满足实时检测的需求[31]。便携式侧向流动分析(portable lateral flow analysis, LFA)作为一种纸基传感器被广泛使用,但仍有半定量检测和低灵敏度的不足之处。SHI等[38]将其与表面增强拉曼散射检测巧妙结合,建立了一种同时检测新霉素(neomycin, NEO)以及包括诺氟沙星(norfloxacin, NOR)在内的8种喹诺酮类抗生素的多检测体系,NEO和NOR的检测限(limit of detection, LOD)分别为0.37、0.55 pg/mL,远低于单独使用LFA的视觉LOD(10、200 ng/mL)。

3 生物传感器法

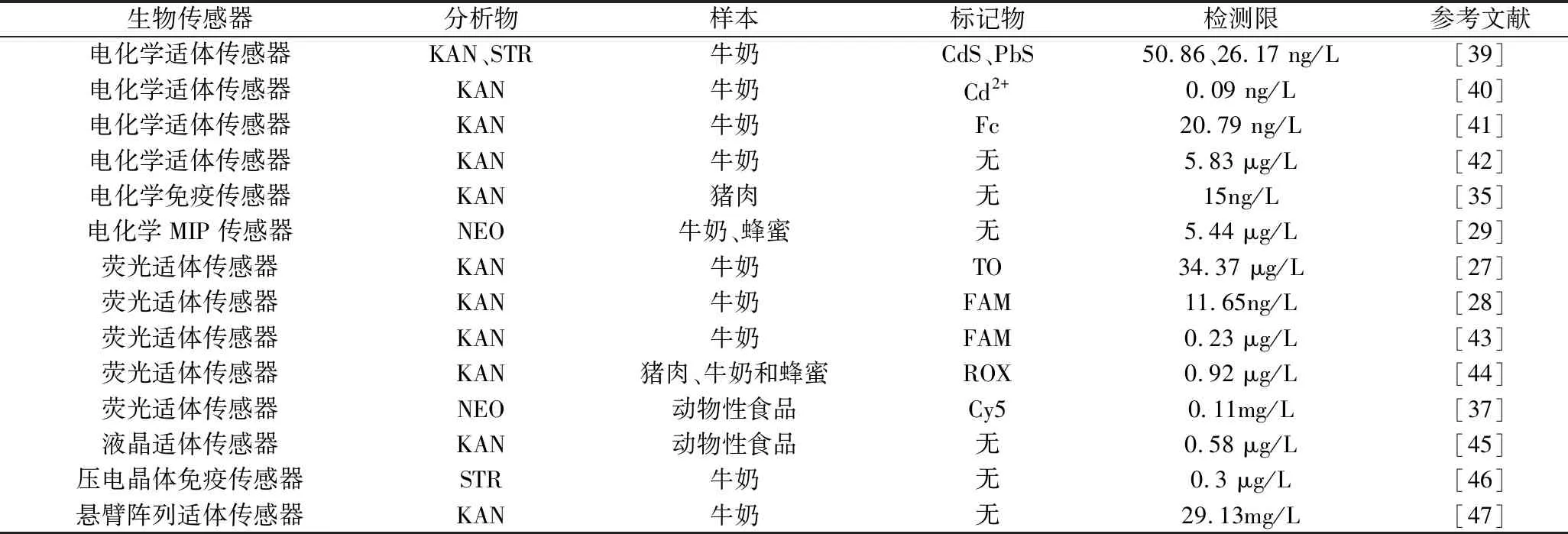

尽管检测AGs残留的生物传感器层出不穷,但最常用的换能器仍是电化学、光学和基于质量的传感器。根据是否利用标记物产生检测信号,可将生物传感器进一步分为标记型和非标记型两大类。由于标记物需要长时间且复杂的制备过程,以及存在标记后影响生物识别元件选择性的风险,非标记型生物传感器更受欢迎[36]。表3归纳了近五年检测AGs残留的生物传感器法。

表3 动物性食品中氨基糖苷类药物的生物传感器检测方法Table 3 Biosensor detection method for aminoglycosides in edible animal foods

3.1 电化学生物传感器

3.1.1 标记型电化学传感器

电化学传感器主要通过固定于电极表面的生物识别元件识别待测目标物并与其作用,引起电极表面结构的变化,从而改变电化学信号,如电流或电势。近年来,电化学适配体传感器逐步成为研究热点。由于适配体本身不具备电活性,且亲和性可能受电化学调制的影响,因此许多电化学适配体传感器通过采用标记功能性物质的方式获得定量检测信号[32]。

LI等[39]以中孔碳-金纳米颗粒和碳纳米纤维修饰丝网印刷碳电极(screen printing carbon electrode, SPCE),以CdS和PbS分别标记卡那霉素(kanamycin, KAN)和链霉素(streptomycin, STR)的适体,并将互补的适体链固定在SPCE表面上;在KAN和STR存在的情况下,适体与靶标优先结合,导致电流峰变化,以此构建定量检测加标牛奶中KAN和STR的电化学适体传感器,LOD分别低至50.86、26.17 ng/L,线性范围为0.1~1000 nmol/L。该传感器具有一次性使用和便携式的特点,可满足真实牛奶样品中KAN和STR的现场监测要求。

3.1.2 非标记型电化学传感器

非标记型电化学传感器大多通过检测生物分子识别前后法拉第阻抗的变化,从而实现对目标分析物的定量检测。除了常用的纳米材料,导电聚合物因官能团可确保生物分子在电极上的稳定性且能增加结合位点的表面积,也可用于修饰电极。DAPR等[42]建立了首个无标记全聚合物微流体电化学适体传感器。该传感器是一次性使用设备,以Topas®为基底,采用双层导电聚合物PEDOT: TsO和PEDOT- OH: TsO作为电极材料,使用电化学阻抗谱检测法,可测定牛奶中质量浓度为0.03~349.40 μg/L的氨苄青霉素和5.83 μg/L~582.58 mg/L的卡那霉素,具有可靠性、低样品消耗、经济实惠和快速响应的优势。

3.2 光学生物传感器

3.2.1 荧光适体传感器

荧光因具有高选择性、高灵敏度、多功能性的优势,成为生物传感器中最常用的换能器信号[48]。荧光适体传感器根据测定形式的不同可分为直接、竞争、夹心、置换免疫测定四类;其传感原理主要基于荧光共振能量转移,常采用纳米材料作为能量受体、供体、猝灭剂、辅助载体和接头,采用有机荧光染料作标记物。LIAO等[43]建立了一种荧光猝灭适体传感器。以荧光素FAM标记KAN适体,并将其通过非共价吸附固定于荧光猝灭剂碳纳米管(carbon nanotube, CNT)上,同时加入互补链(complementary DNA, cDNA),由于适体和cDNA的杂交,荧光不被CNT淬灭。在KAN存在的情况下,KAN竞争结合适体,导致cDNA的解离,从而使荧光淬灭。优化条件后,LOD为0.23 μg/L,线性范围为0.58~29.13 μg/L,平均回收率98.5%~103%,相对标准偏差为3.81%~4.67%。

LIU等[44]以磁性纳米颗粒作为适体的载体,以荧光染料FAM、ROX分别标记土霉素和KAN适体的cDNA,采用直接竞争模型,可同时定量检测猪肉、牛奶和蜂蜜样品中的土霉素和KAN,测得线性范围为1~50 ng/mL,分析时间为80 min, LOD分别为0.85、0.92 ng/mL,回收率为76.5%~94.7%、77.8%~93.1%,相对标准偏差<10.0%。适体磁捕获试验的主要优点有:操作简单,可缩短孵育时间;增加生物分子固定的表面积;提高识别探针和分析物的结合效率;提高灵敏度。

ZHANG等[37]基于纸基微流体技术建立了荧光适体传感器,并成功应用于同时检测重金属离子Hg2 +、Ag+以及NEO残留。该传感器以氧化石墨烯(graphene oxide,GO)为猝灭剂,以荧光染料Cy5为适配体标记物,采用两种检测方式:初始荧光被部分淬灭,若新霉素存在,将与适配体结合形成双链体,与GO表面之间通过酰胺偶联结合得更加紧密,导致荧光强度降低;若样品中含有Hg2 +、Ag+,使得适配体从GO表面释放,最终导致荧光恢复。经优化条件后,Hg2+、Ag+和NEO检测限分别为2.43、5.07、110 μg/L,平均回收率为87.5%~116%(Hg2+)、91%~126%(Ag+)、95%~101%(NEO)。这是一种低成本、易制造、高灵敏、可多重检测的生物传感器。

3.2.2 液晶适体传感器

液晶是一种介于固态与液态的中间态物质,兼具流动性与双折射性。液晶传感器通过生物分子识别,使得液晶分子的有序垂直排列被扰乱,从而导致偏光图像颜色与亮度的变化,以此定性检测目标分析物[49]。WANG等[45]建立了以适配体作为识别元件的液晶传感器,用以现场检测动物性食品中残留的KAN。适体与KAN相互作用,将形成稳定的G-四链体,从而破坏液晶分子的定向排列,利用交叉偏振器,可观测到从粉红色到绿色的颜色变化,检测限达0.58 μg/L。 该传感器的检测结果肉眼可见,无需仪器读数,具有操作简单、成本低廉、无需标记、高灵敏度等优点,但同时也存在半定量检测的不足。

3.3 重力生物传感器

3.3.1 压电晶体免疫传感器

压电晶体免疫传感器的基本原理是抗原与抗体相互作用,导致电极表面质量变化,由于石英晶体的压电效应,进一步转化为振荡电路输出电信号的频率变化。MISHRA等[46]将链霉素的单克隆抗体通过硫醇化抗体的自组装单层固定于金晶表面,建立了基于流动注射分析-电化学石英晶体纳米天平技术检测牛奶样品中STR残留的超灵敏生物传感器。该传感器检测限为0.3 μg/L,回收率达98%~99.33%,相对标准偏差为0.351%,具有良好的重现性;且快速响应,可在17 min内完成分析。这些结果充分体现该传感器的高灵敏度、可靠性与可重复性。

3.3.2 悬臂式适体传感器

悬臂式生物传感器同样是常见的重力生物传感器之一。通过吸附分子,引起悬臂梁的挠曲以及振动频率的改变,从而将分子相互作用转换为机械运动。它分为2种工作模式:静态模式与动态模式。在静态模式中,可通过测量静态弯曲或挠度,实现定量分析;动态模式下,则通过测量诸如共振频率等动态特性实现。值得一提的是,动态模式下的悬臂梁传感器受介质黏性的影响,而在静态模式下则不然,故在检测液体样品时,通常优选静态模式。BAI等[47]建立了一种悬臂阵列适体传感器,用以检测牛奶的KAN。以适体作为受体分子,对传感悬臂进行功能化;利用6-巯 基-1-己醇修饰参考悬臂,以消除环境干扰因素。KAN与适体间的相互作用将引起悬臂表面的应力变化,使得传感悬臂和参考悬臂对之间发生差异偏转。结果显示,表面应力变化与KAN浓度在58.26 mg/L~5.83 g/L呈线性关系,相关系数为0.995;在信噪比为3时,检测限为29.13 μg/mL。同时,该传感器对其他抗生素如新霉素,核糖霉素和氯霉素也具有良好选择性。

4 展望

兽药残留仍是当今重要的动物源性食品安全问题之一,建立完善的兽药残留检测体系之于人体健康有着非凡的意义。尽管生物传感器法作为一门多学科交叉的高新技术,以其灵敏度高、响应快、操作简单、低成本以及便于携带等优势,在众多检测AGs残留的分析方法中脱颖而出,但它在该领域仍存在一些挑战和不足:(1)电化学传感器虽具有高灵敏度,易于小型化和低成本等优点,但需要电极改性;(2)荧光传感器常需要信号探针标记,这可能改变生物识别分子活性结合位点的构型,从而影响靶结合亲和力;(3)悬臂传感器虽无需标记,但它们的灵敏度和可重复性仍然有很大的提升空间。

大量研究表明,开发更有效的生物传感器主要取决于3个因素:生物分子识别元件,传感器和纳米技术。虽然抗体是目前最常用的生物识别元件,但更多选择性好、稳定性高、亲和力高、易于修饰、制备简单的新型受体正在不断被研发,尤其是重组抗体、核酸适配体和分子印迹聚合物有着良好的前景。此外,金属纳米颗粒、量子点、磁性纳米粒子、碳纳米材料等功能化纳米材料被广泛用作标记支持物和信号增强剂,以提高灵敏度和线性范围;通过增加表面相互作用,降低检测限。纳米技术有助于减少微流体回路,从而缩短检测时间,使生物传感器朝着高度集成化、自动化、简单化、小型化的方向发展。

随着纳米技术的飞速发展,新型标记材料、新型抗体、新型检测模式的深入研究,建立新型便携化、高通量、高灵敏、多残留快速检测的生物传感器检测体系指日可待。