带着“事件”读古诗

——高考古诗鉴赏阅读的突破

康 艳

2019年高考语文《考试说明》新鲜出炉,分析综合与鉴赏评价依然是高考古代诗歌考查的热点。但在教学中,古诗鉴赏的难点基本滞留于理解层面,因而古诗鉴赏自然成了考生语文成绩的一道分水岭。面对灵活多变的古诗题,押题和记背模板的方式已难适应当下的高考形式,唯有教会学生看懂诗歌才能从根源上走出古诗答题的困境。

面对当下高考古诗复习最大的尴尬——读不懂古诗,笔者还原学生的理解困境,帮助学生抓住藏在诗歌复杂而含蓄的抒情下最底层的“事件”要素,找到诗歌情感和表达的源头,让学生在巨大的备考压力和多变的考题背景下,掌握一种切实可行的理解古代诗歌的方法。

一、复杂的情感总是因事而起

如何看出古诗中的“事件”?1.对事件要素进行简单预判,即“什么人什么事”。这一步可以通过看标题、看作者、看注释基本完成;2.对事件要素补充丰富,形成于诗歌主体阅读的过程中。于此诗歌的阅读过程就变成了领会故事的过程。以2018年高考语文全国卷Ⅰ《野歌》为例:

野 歌

李贺

鸦翎羽箭山桑弓,仰天射落衔芦鸿。

麻衣黑肥冲北风,带酒日晚歌田中。

男儿屈穷心不穷,枯荣不等嗔天公。

寒风又变为春柳,条条看即烟濛濛。

第一层:预判事件要素“什么人什么事”。

看标题,诗歌以野外为环境。作者为何在野外唱歌?野外是空旷而荒败的地方,适合郊游也适合歌唱抒发情感。李贺为何在野外唱歌?他是晚唐诗人,才华出众,年少成名,后人将他与杜牧合称为“小李杜”,曾得到韩愈的赞赏。他短暂的一生命运并不顺利。世人以避父“李晋肃”名讳的理由,反对李贺参加科举进士考试,韩愈曾为李贺鸣不平写下了《讳辩》。之后人生中诗人李贺情绪始终笼罩在不得志的抑郁里,诗风也显得奇瑰晦傲。带上“事件”线索,能让储备信息变成事件链条上的要素。综上,本诗是诗人李贺一日在宽阔而荒凉的野外行走,因为某些事情触发了他心中的积郁,于是写下了《野歌》。

第二层:丰富事件要素“这是一件怎样的事情”。

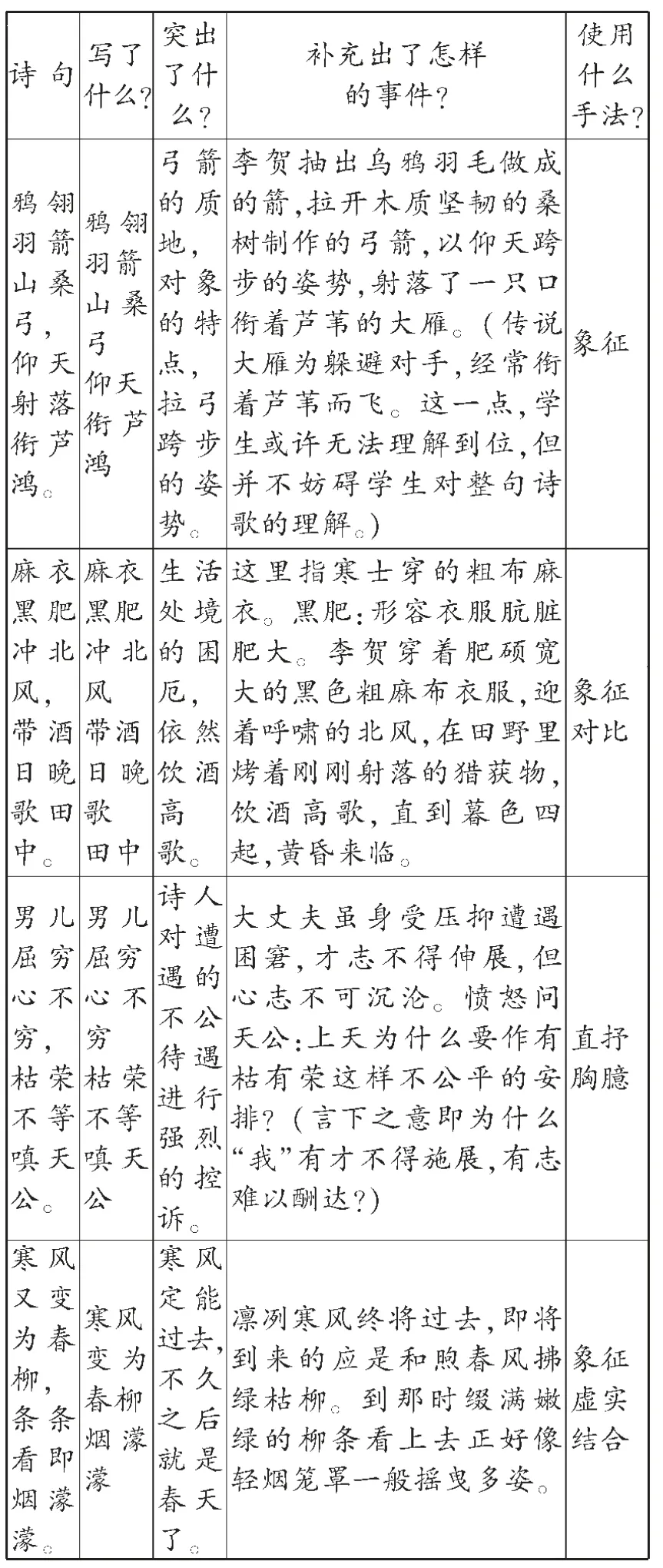

这一层需将预判的“什么人什么事”带入诗歌主体阅读过程,以其穿入诗歌每联。用诗歌意象充实事件,理解就能丰富起来,内容包括“时间”“地点”“原因”“经过”“结果”、作者感情和手法。学生带着预判进入《野歌》的主体进行分析:

首联,诗人着重写了自己拉弓射雁的过程,重点放在“鸦翎羽箭”“山桑弓”“仰天”“衔芦鸿”四个词上。作者刻意交代弓箭的质地,射取的对象,拉弓跨步的姿势,用象征体现了自己的才华志向,英气逼人。

颔联,作者将穿着和环境结合,写到射雁后在田间饮酒高歌的情景。作者即便有如此志向,于现实只是一个生活困窘,志向无处施展的人。残酷的现实与首联高昂的志向形成巨大反差。为了强化作者用了“黑肥”“北风”来强化困顿。在寒冷的北风中,宽大的麻衣如何能挡风御寒,现实的寒冷更胜过这寒冬千万倍,言外之意不说已明。本联上句又与下句形成了另一组对比:即便是肥衣冲风却依然开怀畅饮。回到事件的人物要素,一个沉郁愤激慷慨豪迈的诗人形象已跃然纸上:他就是李贺。

颈联,诗人因不平而愤怒,向老天发出了质问——为什么要安排这有枯有荣的不同命运?作者的表达明显从前两联的描写转为了抒情,且是更明显、更激烈直抒胸臆。回到事件,我们已明确事件的根源,联系李贺身世,可以推断或许就是在他科考中遭遇的不公。这对于一个踌躇满志的青年而言是多么的不幸!

尾联,诗人在愤怒的情绪下用一个“又”道出了心中的希望。相信严冬后终是盎然的春天。这样的情绪与事件有什么关系?这正是事件链上“人”这一要素的补充。诗人在此表现出对自己绝对的自信,对困境绝对的乐观。即便只是穿着黑肥的麻衣冲对北风,依然相信不过多日春风定能吹来万物,条条春柳又会上演一出烟柳濛濛的春日盛况,而他也将沐浴在这一片春光之下。这样的表达似乎已经脱离了现实,虚实结合让事件得到了延伸,情感得到了升华,这正是诗人高妙之处。

由此,学生在一次阅读中完成了对诗歌事件要素基本的整理和补充。学生在阅读中不是再起炉灶重新搭建思维模式,而是在原来的知识结构上夯实丰富。从构建主义的教学理论而言,这样的思维模式更便于学生掌握。

其中需要注意的是学生在思维出现疑点时,可通过“作者写了些什么内容?”“这样写为了突出什么内容?”“通过这一联我补充出了怎样的事件?”“作者使用了什么艺术手法来突出?”几个紧贴“事件”的角度进行追问来辅助思考,以帮助自己在迷茫中回到事件线索上来。通过下面的图可以更直观地推进学生的思维。

?

二、顺着事件看到的是更深沉复杂的情感

“一切景语皆情语”。指导学生阅读诗歌的最终目的就是让学生能透过事件,借助意象,拨开手法,领悟诗歌深埋的复杂情感。在考场高速的做题过程中尤其需要这样的思维能力。下面再以2016年高考语文全国卷Ⅲ诗歌鉴赏为例:

内宴奉诏作

曹翰①

三十年前学六韬②,英名常得预时髦③。

曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀。

臂健尚嫌弓力软,眼明犹识阵云高④。

庭前昨夜秋风起,羞见盘花旧战袍。

【注】①曹翰(923~992),宋初名将。②六韬:古代兵书。③时髦:指当代俊杰。④阵云:战争中的云气,这里有站阵之意。

经过第一层理解,学生已能够发现事件是一位名将要参加帝王所设的内宴,奉旨而做诗。可以预见作者情绪是复杂的。在第二层次的理解中,首联显然强调自己曾经的才华与名气。颔联紧承,作者意在强调自己为国的忠心,不改的志向。而这两个意象的出现,从手法上看均是借代。但颔联仅仅是为了表达这一个层次的情感吗?往更深处想,作者为什么以过去着笔而不是现在,其中显然有更深的意蕴。作者着意写过去披甲赴国难,是一种与现实的对比,而这一重对比中更深的情感就显山露水了。这里有因为忠心耿耿而壮志不酬,不被重用的郁闷与激愤,有渴望再度被启用报效国家的决心。这样的深层情感是学生阅读中的难点,往往会成为考查的热点。备考中的学生更需要将感性的理解归于一个可以抓握的线索上。顺着“事件”这一可具象的线索,学生发现前两联作者的重点是对过去光辉岁月的强调。

颈联的重点在于“尚嫌”“犹识”两句的情感。真题第8题为“诗的颈联又作‘臂弱尚嫌弓力软,眼昏犹识阵云高’,你认为哪一种比较好?为什么?请简要分析。”显然出题者希望学生能够通过诗句用词上的巧妙,理解诗歌复杂多层的情感。将诗句内容从事件“人物”的角度进行还原,此时的诗歌曹翰年事已高,一位年迈的武将或许是头发斑白的,是略显憔悴的。但结合诗句可以想象,诗人将自己勾画成了一个魁梧高大,臂力强健,布阵高超的气质型“战神”。诗人这样写要突出什么?使用了哪些手法?通过思考,我们发现他想向帝王表达老当益壮,忠心报国,随时准备杀敌报国的强烈意愿。其中还蕴含了作者为自己年华已逝,壮年不再的哀叹。深究后,作者报国的急迫心理是可以被挖掘出来的。

尾联将潜藏在颈联中的这一层情感和盘托出:昨天夜里庭院前刮起秋风;寻找秋衣时,看见了以前的盘花战袍,这让我不由得感到无比羞愧!以景结情,作者含蓄表明了自己宝刀未老,渴望再次为国策马扬鞭冲杀疆场的意愿。

在深刻理解诗歌情感的过程中学生以具体事件还原为线索,以充实事件体会深层复杂的情感为目的,最终完成了对古诗深度理解。这样的阅读过程体现了从现象到本质、从具体到抽象的高阶逻辑思维方式,培养了学生更具品格的思维能力。这样的思维也正是当下新课标、新高考、新理念的时代大背景下的对学生能力的呼唤。我们急需摆脱过去陷入题海的刷题背题的备考方式,将备题型的单一备考模式转化为“教会读文+教会答题”的“1+1”双方向备考模式。