左西替利嗪与MORA生物物理治疗仪联合治疗慢性荨麻疹的疗效及白三烯的变化

(广西医科大学第三附属医院皮肤性病科,广西 南宁 530031)

慢性荨麻疹是皮肤科常见的变态反应性疾病[1],临床表现为红斑,大小不等苍白色或淡红色片状风团,伴明显瘙痒,病情反复发作,经久不愈,病程可长达数月、数年,而且治疗困难[2-3],对患者的学习生活、工作乃至心理带来长期困扰。MORA生物物理治疗仪利用体外抗原物质的物质波与人体内致病物质波发生共振导致生物电信号发生明显改变,进而实现过敏原的检测和诊断,治疗时利用这些过敏原的电磁波,以反转的方式输送到病患身上,以削减原过敏原所产生的波,通过多次脱敏治疗,将患者体内的过敏印痕抹去,从而实现脱敏[3]。左西替利嗪为选择性组胺H1受体拮抗剂,不容易透过血脑屏障,具备有高效性及安全性,治疗慢性荨麻疹疗效确切[4-5]。 有研究报道[6]认为白三烯(leukotriene,LT)在慢性荨麻疹发病中有作用,相关文献报道较少,且目前较少有研究左西替利嗪与MORA生物物理治疗仪联合治疗慢性荨麻疹的报道,因此我们观察90例患者使用左西替利嗪和MORA生物物理治疗仪治疗前后的疗效及安全性,并检测血清中LT浓度,了解不同治疗手段的疗效、安全性及LT浓度情况,本研究获得满意疗效,结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 纳入90例符合慢性荨麻疹诊断标准[1]的患者,即反复发作达每周至少两次并连续6周以上,2015年2月—2018年12月就诊于广西医科大学第三附属医院皮肤科门诊。患者无其他重大疾病,无其他变态反应性疾病,就诊前3 d未口服LT受体拮抗剂及抗组胺药物,1个月内没有系统使用糖皮质激素。联合组男16例,女14例,年龄16~65岁,平均(42.32±4.02)岁,病程50天~5年,平均病程(2.30±0.39)年;药物组男15例,女15例,年龄15~67岁,平均(43.61±4.48)岁,病程42天~5年,平均病程(2.15±0.55)年;仪器组男17例,女13例,年龄17~69岁,平均(43.56±3.07)岁,病程55天~5年,平均病程(2.31±0.59)年。各组性别、年龄、病程等一般资料经检验差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 分组方法 将入选的90例慢性荨麻疹患者,随机分为3组,分别为联合组、药物组、仪器组,每组均为30例。治疗前每组均为30例,治疗12周后,联合组脱失2例,仪器组脱失2例,药物组脱失3例。

1.3 标本采集方法 于治疗前及治疗12周后,抽取患者早上空腹时3~5 ml静脉血,离心(DT5-3型低速台式自动平衡离心机,3000 r/min,10 min)后收集血清标本,保存于-60℃冰箱中。

1.4 治疗方法 ①联合组:患者连续12周服用盐酸左西替利嗪胶囊(湖南九典制药有效公司 规格5 mg),1 d 1片,之后使用德国生产的MORA生物物理治疗仪(德MED-Tronik公司型号:MORAⅢ RM200)进行过敏原检测,检测后再进行脱敏治疗。治疗程序包括基础治疗、后续治疗、脱敏治疗,疗程为12周,共治疗12次,每次治疗约30 min。②仪器组:使用MORA生物物理治疗仪进行过敏原检测及治疗,疗程为12周,共治疗12次,每次治疗约30 min。③药物组:患者连续12周服用盐酸左西替利嗪胶囊,1 d 1片。

1.5 检测LT 使用人LT(LTB4)ELISA检测试剂盒(江苏科特生物科技有限公司)检测治疗前后血清中LT浓度。

1.6 疗效评价标准 收集疗效及安全性结果,计算相应指标。治疗结果根据临床症状分为痊愈、显效、良效、无效。①痊愈:瘙痒、风团等临床表现消失100%。②显效:风团消退≥80%,瘙痒程度与治疗前比较,明显减轻。③良效:风团减退50%~80%,瘙痒比治疗前减轻。④无效:治疗效果不明显,瘙痒不适改善不显著,风团数量消退<50%。有效率=(痊愈+显效+良效)例数/每组总例数。

1.7 统计学方法 使用SPSS 22.0统计软件,分析实验数据,3组间有效率的比较采用行×列表资料χ2检验;3组间LT浓度在组间比较使用方差分析,两两比较采用q检验;各组治疗前后的比较采用配对t检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

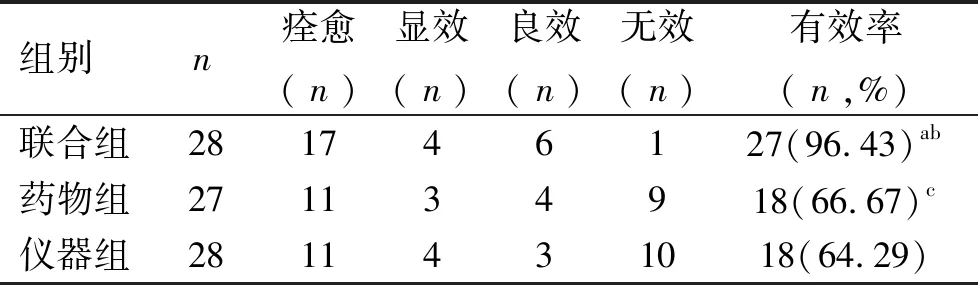

2.1 临床疗效情况 联合治疗组显著高于其他两组,差异均有统计学意义(P均<0.05),见表1。

表1 各组治疗后的临床疗效

注:联合组与药物组比较,a:χ2=6.306,P=0.012;联合组与仪器组比较,b:χ2=9.164,P=0.003;药物组与仪器组比较,c:χ2=0.035,P=0.853

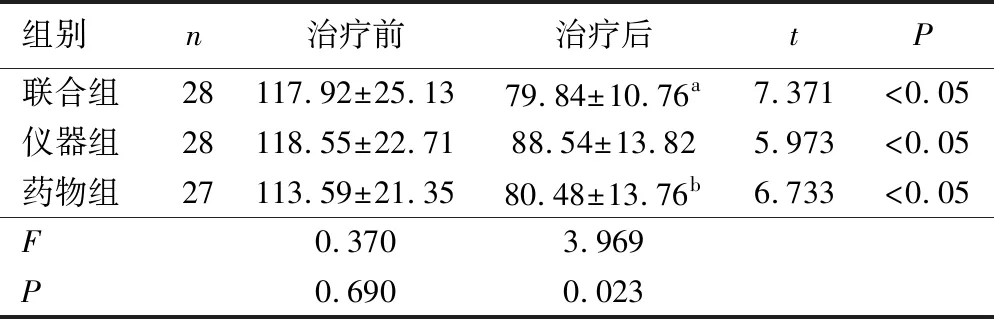

2.2 治疗前后血清中LT浓度变化 联合组、仪器组、药物组患者治疗后血清中的LT均比治疗前降低,差异均有统计学意义(P<0.05)。3组慢性荨麻疹患者治疗后血清中LT的变化经两两比较,其中联合组及药物组治疗后血清中LT浓度下降比仪器组显著,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 3组患者治疗前后血清LT变化分析

注:与治疗后仪器组比较,a:q=3.583,P<0.05;b:q=3.289,P<0.05

3 讨论

慢性荨麻疹为皮肤科诊疗过程中比较常见的一种慢性疾病,在各年龄层分布广泛,且病情容易迁延不愈、反复发作,给患者生活、工作等带来困扰。慢性荨麻疹病因复杂且难以确定,多为食物、感染、精神因素及内分泌改变等,导致免疫及非免疫性改变,从而引起临床症状,多种不确定因素影响该病的疗效。

慢性荨麻疹的发生时有致敏靶细胞(肥大细胞和嗜碱粒细胞)脱颗粒并释放生物活性介质,如组胺、LT等,目前治疗慢性荨麻疹主要口服药物为抗组胺药物。左西替利嗪是抗组胺药西替利嗪的左旋体,血药浓度是西替利嗪的两倍[2],不容易透过血脑屏障,具备有高效性及安全性,治疗慢性荨麻疹疗效确切[4-5],可快速控制荨麻疹患者皮肤淡红色、肤色风团发作,减轻患者灼热感、瘙痒不适,还能治疗其他过敏疾病[7]。本研究用口服盐酸左西替利嗪胶囊5 mg/d治疗的慢性荨麻疹患者中,罕见抗胆碱能作用,不容易产生分散意志力、嗜睡、头晕等中枢镇静作用不良反应,12周有效率77.78%,能减少荨麻疹患者血清中的LT。LT在药物组治疗后降低,是由于左西替利嗪除了可达抗组胺之效,还可对变态反应导致的多种炎症因子释放进行抑制,从而发挥较广泛的抗炎效果[8]。

MORA生物物理治疗仪理论基础是量子物理理论[9],可检测出容易引起人体过敏的食物、吸入物、接触物等1000多种致敏物,安全无创。生物物理治疗仪可阻断或干扰由抗原直接启动的速发相反应,而无法阻断由一系列细胞因子启动的迟发相反应。本研究使用MORA生物物理治疗仪治疗慢性荨麻疹12周后,治疗有效率较其余两组低,差异有统计学意义,未见不良反应,与国内的向全英等[10]研究观点相似,患者血清中LT较治疗前下降,差异有统计学意义,说明慢性荨麻疹患者发病与血清LT水平有关。生物物理治疗仪理论认为人体与过敏原接触产生印痕[11],当人体再次接触过敏原或类似过敏物质,印痕被激活而发生过敏反应。生物物理治疗仪检测出过敏原后可将过敏原生物波逆转、放大后输回人体,清除了机体内致敏细胞的印痕,从而阻断了变态反应的发生。LT作为慢性荨麻疹发生时炎症细胞释放的一类重要的炎症递质,在接受生物物理治疗仪治疗时受到阻断或干扰。

花生四烯酸的代谢产物为LT,LT所含有的细胞能够诱导中性粒细胞与内皮细胞黏附,促使其脱粒并释放溶酶体,临床表现出皮肤的潮红、风团和痒感,参与全身过敏反应,降低LT水平有利于减少过敏反应情况。本次研究显示,联合组、仪器组、药物组在治疗后的血清LT水平均逐渐下降,与治疗前比较均存在差异有统计学意义,且3组患者在经过治疗后有不同的有效率,提示联合治疗组采用脱敏治疗和抗组胺类药物治疗的疗效更显著,对降低血清中LT水平更有效果。

3组慢性荨麻疹患者治疗前血清中LT均异常升高,风团每天发作一次到数次,治疗后血清LT降低,风团发作次数、数量减少,均未见不良反应报告。综上所述,联合组治疗12周有效率,比药物组、仪器组高,3组患者经治疗后血清LT水平均下降,提示MORA生物物理治疗仪与左西替利嗪联合可提高慢性荨麻疹治疗效果,未见相关用药及仪器治疗反应,且明显降低慢性荨麻疹患者血液中的LT浓度,治疗慢性荨麻疹效确切,值得在临床推广。