汉语言文化在“一带一路”沿线国家传播的时代语境、现实瓶颈与未来路径

于小植

【内容提要】语言文化具有自我中心性、相互交叉性、可习得性、可迁移性、动态性等多重属性,要达成预期的传播效果,实现文化观念移动和文化融合的目的,就需要我们加强本体建设,寻找合适的内容、有效的方式、最佳的时机进行传播。本文运用SWOT分析法梳理了汉语言文化在“一带一路”沿线国家传播的时代语境,即优势、劣势、机遇和威胁;分析了传播的现实瓶颈,并提出了制作、运营短视频类辅助传播产品,采用SNS社交+全媒体互动的运营机制;提纯中国文化的本质精神,采取低调推广的态度;培养沿线国家的“小语种+汉语国际教育”复合型人才;为经贸活动频繁的沿线国家制定本土化汉语教材等未来路径。

一、汉语言文化在“一带一路”沿线国家传播的时代语境

中国与“一带一路”沿线国家在政治、经济、文化领域合作的日益深入使汉语言文化在沿线国家传播的必需性和重要性逐渐凸显。为了全面和系统地研究“一带一路”沿线国家的汉语言文化传播状况,我们可以借助SWOT分析的方法。SWOT分析是一种注重结构性和系统性的分析体系,S是(strengths)优势、W是(weaknesses)劣势,O是(opportunities)机会、T是(threats)威胁。借助SWOT分析,汉语言文化在“一带一路”沿线国家传播的S(优势)在于:首先,中国是“一带一路”倡议的发起者,中国将长期自觉承担起发起者与最积极响应者的角色,因此,在沿线国家展开汉语言文化传播可以得到国家政策的支持。其次,中国是“一带一路”沿线国家的重要进出口市场,商贸合作离不开语言文化的交流互通。再次,大多数“一带一路”沿线国家与中国在历史上渊源深厚,沿线国家的大量华人华侨是汉语传播的积极因素。W(劣势)有:“一带一路”沿线国家语言多样,文化背景复杂,中国对沿线国家语言文化特征了解不足;“一带一路”沿线国家的小语种人才匮乏,小语种人才投入到汉语言文化传播中的转换率低;“一带一路”沿线国家的汉语教师储备不足。O(机会)在于:中国与“一带一路”沿线国家间的商贸往来、经贸合作、文化交流为汉语言文化传播提供了窗口与平台。T(威胁)可以概况为死、乱、缺、滞四个方面:“死”是说我们对大数据时代的传播特点认识不足,传播主要依赖国内高校、海外孔子学院及孔子课堂的“课堂式”扩散,传播范围狭窄、渠道手段单一;“乱”指个别国家和地区有“中国威胁论”等不利言论;“缺”是说作为传播载体的文化产品和传播人才匮乏;“滞”指语言文化传播滞后于经贸发展。

二、汉语言文化在“一带一路”沿线国家传播的现实瓶颈与未来路径

瓶颈一:孔子学院网络课程“日活”低

移动互联网时代的汉语言文化传播应该是课堂、电视、互联网、手机“四网”合一的传播。孔子学院也希望采取“课内+课外”全媒体教学的形式。《2018孔子学院年度发展报告》的统计数据是:“截至12月底,网络孔子学院总学习人数达1023万人,其中注册用户82.3万人,2018年总访问量235万人次。《2017孔子学院年度发展报告》的统计数据是:“已建成199家孔子学院网站”“总用户人数达1003万人,其中注册用户62.1万人,日活用户3.6万。”日活是“日活跃用户数量”的简称,常用于反映网站、互联网应用或网络游戏的运营情况。“日活用户3.6万”,如果是不熟悉互联网的人,可能认为孔子学院网站的日活用户不少,但是如果我们把孔子学院网络课程的日活用户量与国内各类型主流APP流量情况做一个对比,我们可以发现3.6万的日活其实基本等于没有流量,从大数据角度看,这个使用人数是可以忽略不计的。比如微信的日活跃用户数为101130.03万人;QQ的日活跃用户数为60457.44万人;支付宝的日活跃用户数为51258.09万人;腾讯视频的日活用户数为47685.43万人。如果我们抛开运营好的网络产品不看,选择用户总量相近的同为教育类型的“得到”APP进行比较,“截至2017年3月5日,得到APP总用户数超过558万人,日均活跃用户数超过45万人,专栏累计销售144万份,专栏周打开率为63.1%,专栏日打开率为29.3%。可以发现“得到”总用户是网络孔子学院的一半,而“得到”的日活有45万,转换率为8.06%。而网络孔子学院的用户转换率仅为0.36%。说明网络孔子学院网络课程的用户存留量非常低,使用情况不尽如人意。网络孔子学院存在的问题在于:以慕课资源为主,依然是传统课堂的变相展示;只有PC端入口,便携程度低;打开速度慢、资源更新不及时,用户体验较差。

路径一:制作、运营短视频类辅助传播产品,采用SNS社交+全媒体互动的运营机制

理想的汉语言文化传播产品应该具有普适性、便捷性、定制性等多重属性。这里所提出的普适性是指汉语言文化传播产品以短视频的形式,既与传统课程资源相嫁接,又具有社交功能;便捷性是指“PC端+APP+小程序”三合一的架构;定制性是指“个性化课程推荐+私人学习计划制定”的模式。

首先,短视频是理想的传播手段。当下已经进入了一个读图时代。鲁道夫·阿恩海姆《艺术与视知觉》中讲:“任何视觉都具有有效解释经验的图式的能力,图式即经验的记忆,或记忆的经验;图式来自视觉,因此抽象也来自于视觉。”目前中国短视频市场产业链平台丰富,既有广大的用户使用基础,也有展示渠道和流量入口。在汉语及中国文化对外传播的过程中,互联网不仅仅是承接内容的载体,更是向全球展示中华文化、增大中国文化影响力和认同度的窗口。利用现代科技红利、促使网络为文化产业赋能已经不再是新课题。以中国短视频的风口APP——抖音为例,问世至今,不足两年,日活用户量达5亿人次,在海外许多国家下载量持续第一。孔子学院应该借鉴抖音的成功经验,谋求由传统授课模式向借助短视频传播汉语言文化模式的转变。

事实上,我国官方机构和民间机构都在不断尝试利用网络媒体使中国文化“走出去”。例如在YouTube、Instagram等海外用户较为集中的视频、社交网站上都有宣扬中国文化的认证用户,定期上传古诗吟诵、中国建筑、美景美食等相关视频,孔子学院开设的“网络孔子学院”也致力于为全球提供孔院慕课及相关服务,然而目前网络推广的效果却不尽人意,其原因在于:对于汉语言文化的传播而言,YouTube、Instagram属于第三方平台,借助第三方的平台宣传,必定有零散、针对性弱、不成体系的缺欠,因此难以产生影响力。而网络孔子学院尽管可以受益于孔子学院的知名度和影响力,但是网络孔子学院的传播模式仍然没有脱离传统授课的脱臼,所谓网络孔子学院就是将一些老师的汉语教学课堂录制下来,分集编辑,放到网络上供人观看,就是把课堂由线下搬到了线上,换汤没换药,因此点击量不大。

互联网即时性、便捷性的优势使其产生了普世性的效果。网络孔子学院的视频时间长,内容正规刻板,如果没有老师督促,很难有人能够自己上网坚持学习。当下的汉语传播应该具有互联网思维,利用好学习者碎片化的时间。根据目前互联网市场调研来看,人观看3-5分钟的短视频时,“跳出率”是最低的,所接收到的信息的效果也是最显著的。孔子学院应该用“互联网+”的思维,将重心置于手机端的短视频开发,汉语言文化传播亟需建立具备综合性、专业性、针对性、娱乐性、实用性特征的互联网平台。

其次,传播应具有便捷性特征。互联网发展到今天,产品形态已经由PC端(电脑终端)向Mobile端(移动产品终端)转移,单纯的网络页面或PC软件已无法适应用户市场需求。智能手机基本可以涵盖一切用户功能,除了办公需要之外,各国人民都将娱乐、通讯的重心置于手机之上。因此,仅依靠只有电脑终端的“孔子学院网”来传播汉语言文化,进行线上课堂教学是明显不够的。孔子学院网站日活用户数量低的主要原因就在于其产品与互联网时代的网红产品特征不符,其发展落伍于互联网时代的发展。因此,汉语言文化传播应积极开发手机终端产品,注重使用者对于产品的便捷性需求。

网络孔子学院开发的网络渠道目前只是为用户提供回放课堂录像的平台,并没有真正地把汉语言文化传播与互联网结合起来。要实现汉语言文化的网络传播,必须开发出“web端+APP+小程序”三合一架构的网络产品。据逻辑思维团队季报统计数据显示,用手机看超过10分钟以上的视频跳出率达到70%。这个统计数据提示我们,对于“慕课”等具有针对性、专业性的教学产品不能完全放弃网页端视频播放的形式,尽管目前web终端已无法单独支撑起整个产品架构,但我们仍然需要同步运营页面产品,同时这也照顾到了年龄层次在35岁以上、更习惯于使用电脑进行工作学习的用户心理。

APP应是整个产品开发的重中之重。针对汉语传播而设计的APP相对于第三方视频网站、社交媒体等步骤更为繁杂,一方面,APP要将内容精准地传播给正在学习汉语的目标用户;另一方面,APP可以为没有正式学习汉语,但是想要了解中国文化的外国人开辟了专栏,激发他们对汉语和中国文化的兴趣。只要内容丰富集中、功能强大,使用率自然会上升。

除了web端产品和APP外,小程序的开发也是未来汉语言文化传播中不应忽视的环节。小程序是不用下载安装即可使用的应用程序,目前只依附于腾讯的“微信”而存在。但由于APP开发和推广成本高,APP市场趋于饱和,小程序未来可期。“业内预测,未来两年小程序将取代80%的APP市场”。汉语言文化传播要发挥互联网优势,把APP产品开发摆在首位,同时,也应有意识地抢占小程序市场,进行开发推广。APP为主、web端与小程序辅助,三管齐下,才有可能使汉语言文化的传播在互联网时代中拥有属于自己的专属门户。

另外,理想的汉语言文化传播应该是可定制的模式。如:身份认证+学习计划定制的用户模式;MOOC+学习计划系统;自媒体+UGC(User Generated Content,指每个使用者同时是内容的生产者)模式等。

“身份认证+学习计划定制的用户模式”,具体来说就是产品用户可以采取认证式注册方式进行注册。用户群体包括来华留学生、海外的汉语学习者、渴望结识外国朋友的中国学生、汉教相关专业学生、老师等,这些用户在注册时绑定自己相对应的学校信息或认证机构的可信证明即可完成注册。注册成功后,用户可以浏览平台提供的所有内容,也可以把自己的学习心得、学习方法、疑问等发布到平台中供所有用户分享或寻求平台帮助。为了保证平台有序运行,平台对用户发布的评论、图片、视频等进行预审,通过后即可成功发布。

2、蓄水、排水体系。目前保证土壤内水分留存的措施主要有两种:一是耙耢,保持土壤上松下实,使得地表水分能够快速流入土壤,减少地标水分蒸发,同时下方密实的土壤又阻止了水分的进一步流入地下水源循环;二是地膜覆盖作物,减少通过作物植株蒸腾作用造成的水分流失;三是围堰打埂,防止由于地势落差造成的水分流失。通过工程施工保水措施主要有:一是推土整平土地,保证水分平均灌溉,最大程度避免旱涝不均的情况;二是利用洼地坑塘蓄水,实现就近灌溉,减少水流过程中的水分流失。沟渠蓄水和排水措施:利用水利水闸控制灌溉河流水位,二是水利系统中设置控制水位下泄。

从功能上来讲,汉语言文化的传播要与互联网相结合,网络让地球变成了地球村,网络是语言文化传播的最佳渠道,汉语言文化传播APP应该具备SNS(社交网络服务)功能。一方面,APP定期发布与汉语言文化学习相关的内容,为中外学生提供交流、互相学习的平台;另一方面,APP上的“汉语圈”可以发挥类似微信“朋友圈”的功能,用户除了浏览信息,同时可以发布学习的心得体会。具备SNS(社交网络服务)功能的平台才能适应时代的发展,最大限度地满足用户需求。

“MOOC+学习计划系统”也是一个值得推广的传播模式。MOOC即大型开放式网络课程,也就是我们常说的“慕课”。慕课有利于提高汉语言文化传播的专业化程度,满足渴望获得系统的文化知识的用户需求。慕课应该与网络孔子学院其他相关资源相互关联,使选择慕课的人可以完成PC端与移动端的同步学习。同时,汉语言文化传播APP应该具备为用户进行课程推荐的功能,如用户注册完成后可自行选择是否进行汉语水平等级评估、对中国文化了解程度的等级评估等,评估完成后由系统生成、推送适合于用户水平的汉语言文化课程,生成学习计划表,鼓励用户根据学习计划表提示选择相应的课程或学习方式。

“自媒体+UGC模式”同样值得推广。UGC是User Generated Content的简称,是指每个使用者同时是内容的生产者。当今社会,只要拥有一部手机,每个人都可以成为一个自媒体,当下,网络上的优质文化传播自媒体层出不穷。在汉语言文化传播APP的功能中,可以为一些优质的自媒体添加“小课堂”专区,鼓励用户上传形式为3分钟以下的短视频,内容可以是科普中国文化,也可以是与汉语言文化相关的街头访谈等,页面交互设计采用左右滑动形式,看视频更连贯流畅,也更具吸引力。在人人都是自媒体的时代,每个用户都可以是内容的生产者,用户自身的发现力和传播能力不容忽视。后台数据库可以根据浏览次数和用户评价对“小课堂”进行排序,网站可以定期选出优质的内容进行全网推广。

瓶颈二、曲解中国的言论甚嚣尘上

“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”是中国“一带一路”倡议的基本理念。然而,中国经济的发展和孔子学院规模的扩大,引起了部分国家、地区的敌视和不满。国际上出现了一些误解中国的声音,如“一带一路形成闭环”“一带一路是转移中国过剩产能”等,还有“地缘扩张论”、“规则破坏论”、“经济掠夺论”、“债权帝国主义论”、“环境破坏论”等对中国不利的言论甚嚣尘上。有的国家认为孔子学院的官方意识色彩浓烈,担心孔子学院背后的政治意蕴。可以说汉语言文化的传播机遇与挑战并存,发展与风险与共。

路径二:提纯中国文化的本质精神,采取低调推广的态度

新世纪以来,把语言作为“文化走出去”的突破口是中国文化海外传播所秉持的理念。自2004年韩国第一所孔子学院建立以来,截至2019年6月,孔子学院总部已在全球155国家(地区)设立了539所孔子学院和1129个孔子课堂,其中,在“一带一路”沿线54个国家设立的孔子学院和孔子课堂数分别为153所和149个。十几年来,我们的耳边响彻着“汉语推广”“汉语国际推广”这样“如鲠在喉”“力拔山兮”的口号,也许是由于用力过猛,因此遭遇到了一些反拨、反弹和误解,针对误解,我们有必要从历史的角度重新思考汉语言文化的传播路径。

1935年9月,林语堂的英文著作“My Country and My People”在美国出版,到1935年年底便再版了7次,并登上了美国畅销书排行榜,此书后来被翻译成中文,书名是《吾国与吾民》,也被译成了欧洲多国文字。《纽约时报》星期日书评副刊以第一版刊登克尼迪(R.E.Kennedy)的书评说:“读林先生的书使人得到很大启发。我非常感激他,因为他的书使我大开眼界。只有一位优秀的中国人才能这样坦诚、信实而又毫不偏颇地论述他的同胞。”美国著名书评家T.F.Opie评论道:“不管是了解古老的或是现代的中国,只要读一本《吾国与吾民》就足够了。”1989年2月10日,美国前总统布什在国会两院联席上,讲自己读了林语堂的作品,他说:“林语堂讲的是数十年前中国的情形,但他的话今天对于我们每一个美国人都仍受用。”1938年,林语堂的英文著作“The Importance of Living”(《生活的艺术》)再度成为美国年度畅销书。

20世纪30年代,中国国力与美国相差悬殊,为什么一个中国人的著作能够热销美国并赢得无数积极评价呢,其中的原因值得探究。林语堂在著作中以真挚坦率又不失幽默的笔调书写了中国人的生活方式和闲情逸趣,向西方呈现了一个西方只能望其项背,而永远无法到达的世界——中国人的闲逸世界,让西方人看到了古代中国人无以伦比的审美能力,因此西方说是一个中国人教了他们“The Importance of Living”,“The Importance of Living”也就是林语堂《生活的艺术》著作的英文书名。

可见,只要种下梧桐树,就能吸引凤凰来。化解其他国家误解的路径是不再高喊“大力推广汉语”的口号,而是注重对中国文化本质精神的挖掘、探寻和阐释,让外国人感受中国文化的魅力,因为具有魅力的文化才会对其他国家产生文化吸引力和影响力。如果把茶有多少种类、茶有哪些制作方法作为对外文化传播的内容,那么我们传播的只是文化符号,并不能引起外国人情感上的共鸣和对中国文化的向往之情,用袁宏道的话来讲“此等皆趣之皮毛,何关神情”;如果我们把“喝茶当于瓦屋纸窗之下,清泉绿茶,用素雅的陶瓷茶具,同二三人共饮,得半日之闲,可抵十年的尘梦。喝茶之后,再去继续修各人的胜业,无论为名为利,都无不可,但偶然的片刻优游乃正亦断不可少。”作为茶文化的传播内容,却可以让外国人体悟中国人喝茶的意蕴,从而加深精神层面的相互关照和理解。降解海外对中国误解的路径是提纯中国文化中富有魅力的部分,提供可供全世界分享的中国理念,以润物细无声的方式进行传播。

瓶颈三:“一带一路”沿线国家小语种专业人才稀缺、“小语种+汉语国际教育”双专业人才匮乏

在“一带一路”沿线国家的官方语言中,作为14国通用语言的阿拉伯语人才储备相对充足,目前,我国有40余所大学都开设了阿拉伯语专业,但是,各校在课程设置上都是单纯的阿拉伯语,学生不具备选择“小语种+”双专业的机会。以北京语言大学为例,北京语言大学阿拉伯语专业本科四年开设的课程包括:中文读写、阿语精读、阿语泛读、阿语听力、阿语口语、阿语语音与朗读、阿拉伯国家概况、阿拉伯国家社会与文化、阿语文学选读、阿语政治经济外交文献选读、阿语科技文化文献选读、阿语写作、翻译理论与实践。从课程设置来看,初级阶段偏重阿拉伯语的基础知识,高级阶段侧重阿拉伯的文学文化,没有对学生进行“小语种+汉语国际教育”(或其他专业)双专业的复合型培养,因此按目前的教育体系培养的小语种人才难以胜任到“一带一路”沿线国家传播汉语言文化的任务。

2018年,我国开设汉语国际教育本科专业的大中院校有366所,开设汉语国际教育硕士专业的大中院校有105所。2019年,43所高校新增了汉语国际教育硕士点,开设汉语国际教育硕士专业的高校增加至148所。目前,汉语国际教育专业的课程设置主要包括:现代汉语、古代汉语、中国文学、外国文学、中国文化通论、西方文化与礼仪、国外汉学研究、语言学概论、对外汉语教学概论、教育学、基础英语、英语写作、英汉翻译等。除课程外,很多高校也安排了8周左右实践性教学环节,内容包括参观访问、社会调查和教学实习等。汉语国际教育专业课程设置主要集中于汉语和中国文化,外语以英语为主,几乎没有任何高校为汉语国际教育专业的学生开设“一带一路”沿线国家小语种的选修课。

一方面是“一带一路”沿线国家小语种人才匮乏;另一方面是汉语国际教育专业的学生对“一带一路”沿线国家的语言文化几乎一无所知,因此汉语言文化在“一带一路”沿线国家传播效率低下。

路径三:培养沿线国家小语种人才和“小语种+汉语国际教育”复合型人才

为了保证“一带一路”倡议的有效实施,有必要加强对“一带一路”沿线国家小语种人才的培养。倡议提出以来,中国多所高校对沿线国家热门语种进行了扩招和创招。2016年,教育部审批通过了30多所在京高校新增108个本科备案和审批专业,其中小语种专业有20多个,占比近五分之一。北京外国语大学目前开设了84个语种的本科教学,校方计划2020年开设100个语种的本科教学,覆盖所有和我国建交国家的母语和官方语言。

要突破汉语言文化在“一带一路”沿线国家传播的瓶颈,培养“小语种+汉语国际教育”的复合型人才也至关重要。2007年3月30日,国务院发布了《汉语国际教育硕士专业学位设置方案》,提出“汉语国际教育硕士专业学位培养目标为适应汉语国际推广工作,胜任汉语作为第二语言/外语教学的高层次、应用型、复合型专门人才。”“汉语国际教育硕士专业学位获得者应具有扎实的汉语言文化知识、熟练的汉语作为第二语言/外语教学的技能、较高的外语水平和较强的跨文化交际能力。” 为了达成上述培养目标,高校应该尽力打破专业壁垒,将汉语国际教育专业的课程与小语种专业的课程进行交叉融合,使之成为一个兼具汉语教学与小语种学习的复合型学科,打通汉教专业知识与小语种语言技能之间的血脉,有规划地为“一带一路”沿线国家储备汉语言文化传播人才。

瓶颈四:经济合作程度与汉语传播力度不协调

据《“一带一路”贸易合作大数据报告2018》统计,与中国贸易总额排名前十位的“一带一路”沿线国家是:韩国、新加坡、印度、俄罗斯、阿联酋、泰国、波兰、越南、马来西亚、土耳其。而孔子学院与孔子课堂开设总数量前十位的“一带一路”沿线国家分别是:韩国、泰国、俄罗斯、意大利、南非、白俄罗斯、印度、印度尼西亚、波兰、乌克兰。两相对比,可以发现,与中国经贸往来密切的国家和孔子学院设立数量多的国家之间存在着一定的偏差,孔子学院的发展与国家经济的发展方向存在着不同步、不协调的问题。

2017年,与中国进出口总额增长最快的贸易伙伴分别是卡塔尔、黑山、蒙古国和哈萨克斯坦,其增速均在35%以上;卡塔尔作为资源大国,2017年与中国进出口总额增幅超过了35%,但是卡塔尔没有设立孔子学院或课堂,是汉语言文化传播的空白地带,而黑山、蒙古、哈萨克斯坦虽然设立了孔子学院或课堂,但数目极少,不能满足与中国经贸合作的需要。

另外,在“一带一路”沿线国家中,西亚的汉语言文化传播情况值得关注。西亚地区大多数国家属于阿拉伯国家,历史上中阿通过丝绸之路进行过密切的经贸合作和文化交流,但近代以来汉语言文化在西亚的传播却相对缓慢。目前只有土耳其、阿联酋、以色列、约旦、伊朗、黎巴嫩及巴林7个国家有20所孔子学院(课堂)。伊拉克、叙利亚、巴勒斯坦、也门等国家没有建立孔子学院(课堂)。一方面,西亚资源丰富,是中国发展战略的重点关注地带;另一方面,西亚个别地区社会动荡,宗教、意识形态复杂,对汉语言文化传播形成了极大的挑战。

路径四:为经贸活动频繁的“一带一路”沿线国家制定本土化汉语教材

汉语言文化在“一带一路”沿线国家的传播应以与中国经贸合作密切的国家为重点传播区域。由于语言文化的传播并非朝夕之间就可以完成,而是需要时间的积淀,因此不能经贸合作发展到哪里,语言文化就传播到哪里。语言文化的传播需要具有前瞻性,要先行传播才能更好地为国家间的经贸交往铺路。

“一带一路”倡议发出以来,国家汉办发动各方力量推进汉语教材的国别化和本土化。2015年,国家汉办发布了“孔子学院优秀本土教材”名录,列举了75个国家的278所孔子学院开发的适应当地教学大纲和考试标准的本土教材834套(共1162册),其中,包含38个“一带一路”沿线国家的107所孔子学院开发的本土教材354套。这些本土教材是结合当地的国情民俗、时事文化以及与中国的历史关系而专门编写的,因此对于本土教学的适应性更强。

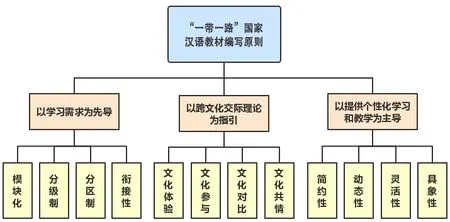

“一带一路”沿线国家语言文化背景复杂多样,“不同文化背景人们之间的交往,每排除一个障碍,就意味着某种文化的理解、融合的出现。通过交往,交往主体对自己的文化都自觉不自觉地有所扬弃,都会吸收异文化的营养,滋补自己的智慧。”本土化教材的编写是推动汉语言文化传播的有效手段,本土化教材编写应该遵循以下编写原则:

三、结语

“一带一路”倡议包含了经济、政治、文化等多方面内容,而语言是联结一切的纽带。习近平主席指出,“沟通交流的重要工具就是语言。一个国家文化的魅力、一个民族的凝聚力主要通过语言表达和传递。掌握一种语言就是掌握了通往一国文化的钥匙。”汉语言文化是一种既固守本源又不固步自封,既开放自由又不吐纳泛滥,既宽厚博大又躬身自省的语言文化样态。只要我们把握好时机、选择好内容和方法,汉语言文化就能够更加充分地与其他国家语言文化互鉴互惠!