静脉丙种球蛋白治疗不完全川崎病与典型川崎病患儿的疗效

郑洁华

广州市番禺区何贤纪念医院,广东广州 511400

川崎病即皮肤黏膜淋巴结综合征,是临床常见儿科急性发热性疾病,以患儿全身血管炎症病变为病理特点,可累及患儿全身各中小血管,以冠状动脉为主要受累血管,可能导致患儿冠状动脉病变[1-3]。该疾病可分为不完全和典型两种类型,若该疾病发生后未能得到及时有效的治疗,约有3成患儿会发生冠状动脉病变,严重者可引发患儿冠状动脉瘤,对其健康及生命安全造成了严重的威胁。现阶段临床中针对该疾病的治疗以大剂量静脉丙种球蛋白方法为主,效果显著[4]。但是在实际临床中,该种疗法费用较高,部分患儿的家庭条件无法承担大剂量疗法,这对患儿的疗效和健康产生了不良影响。因此有研究提出可采取低剂量单次给药方法进行治疗也可获得良好的疗效[5-6]。在本次研究中,针对不完全和典型川崎病患儿开展静脉丙种球蛋白治疗,探究其临床疗效。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年1~12月我院收治的60例川崎病患儿为研究对象,根据患儿病变情况进行分组,其中24例典型川崎病患儿为典型组,36例不完全川崎病患儿为不完全组,典型组内患儿男女性别比为13∶11,年龄7个月~7.5岁,平均(3.2±1.6)岁;不完全内患儿男女性别比为21∶15,年龄8个月~7岁,平均(3.3±1.5)岁,两组患儿一般资料数据比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:典型组患儿发热持续时间超过5d,并伴有下述症状中的其中4项,皮疹、眼球结膜充血、口唇干裂发红伴有草莓舌、颈部淋巴结肿大、手足肿胀确诊为典型川崎病[7];不完全组患儿发热持续时间超过5d,并伴有上述症状中的任意2项或3项,或伴有冠状动脉病变确诊为不完全川崎病[8]。所有患儿及家属对研究知情,并在自愿原则下签署同意书。排除标准:有既往静脉丙种球蛋白治疗史患儿;合并先天性疾病患儿;合并恶性肿瘤患儿。

1.2 方法

两组患儿均行相同治疗方法,包括常规抗生素、物理降温、雾化给药及营养支持等治疗手段,在此基础上静脉滴注给药静脉丙种球蛋白(博雅生物制药集团股份有限公司;国药准字19993012;规格:2.5g:50mL),单次剂量 1g/kg;口服给药阿司

采用统计学软件SPSS17.0对数据进行统计分析,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料以[n(%)] 表示,采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组临床症状消退时间及住院时间比较

不完全组患儿发热、黏膜充血、皮疹、手足肿胀及淋巴结肿大等临床症状消退时间及住院时间相较于典型组患儿显著更少,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组临床症状消退时间及住院时间比较(±s,d)

表1 两组临床症状消退时间及住院时间比较(±s,d)

组别住院时间发热 黏膜充血 皮疹 手足肿胀 淋巴结肿大临床症状消退时间不完全组 1.15±0.28 2.33±0.87 2.03±0.32 2.12±0.65 2.21±1.06 8.12±0.52典型组 2.54±0.35 3.41±0.85 3.25±0.46 3.42±0.67 3.74±1.12 11.68±0.47 t 17.034 4.754 12.128 7.497 5.355 26.977 P<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

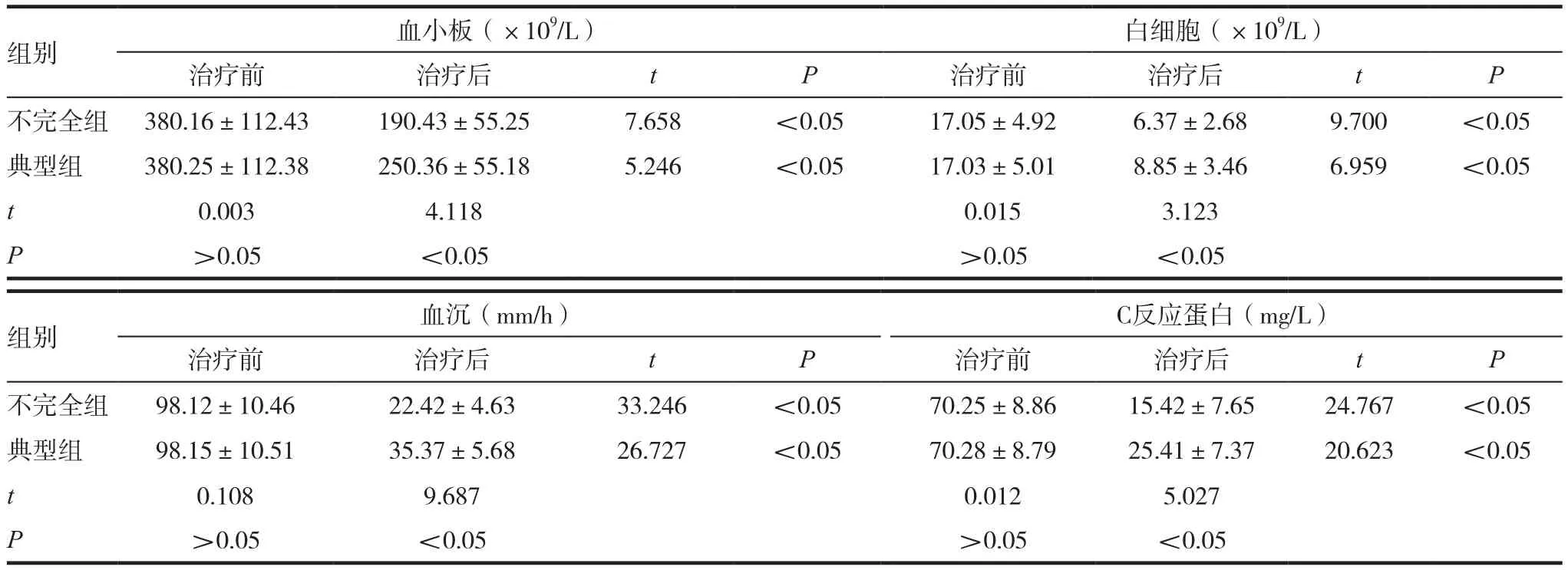

2.2 两组治疗前后血液检测指标比较

治疗前两组患儿血小板、白细胞、血沉、C反应蛋白水平等血液检测指标比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗后不完全组患儿4项血液检测指标相比对照组显著更低,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 两组治疗前后冠状动脉病变发生率比较

治疗前两组患儿冠状动脉病变发生率经比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗后不完全组患儿冠状动脉病变发生率相比对照组显著更低,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

3 讨论

当前临床针对川崎病的发病因素和机制有了更多的了解,在疾病急性期一般以静脉丙种球蛋白匹林肠溶片(北京拜耳医药保健有限公司;国药准字J20171021;规格:0.1g×30片),单次剂量为30~50mg/kg,每日给药1~3次。患儿发热症状好转后根据情况减量至3~5mg/kg,持续至其冠状动脉病变及血沉水平恢复正常。

1.3 观察指标

(1)记录两组患儿临床症状消退时间和住院时间,症状包括发热、黏膜充血、皮疹、手足肿胀及淋巴结肿大;(2)记录两组患儿治疗前后血液检测结果,检测项目包括血小板、白细胞、血沉、C反应蛋白水平;(3)记录两组患儿治疗前后冠状动脉病变发生率。

1.4 统计学方法

进行单次剂量2g/kg静脉给药治疗方案为标准疗法,大量研究结果[9-10]显示该疗法效果理想。但是由于该种治疗方式花费较高,部分患儿家庭难以承受,同时大剂量给药可导致患儿血黏度增加,易引发血栓栓塞,因此大剂量给药治疗方法在临床推广中受到了限制。

静脉丙种球蛋白对川崎病的治疗作用机制包括:该种蛋白可促进患儿体内免疫细胞产生一种负反馈反应,能够增加患儿体内CD8含量,减少患儿体内CD4含量,进而对IgG合成进行有效抑制[11];免疫细胞反馈机制可降低患儿分泌型B细胞对抗内皮细胞抗体的产生水平,使患儿血管内皮细胞、淋巴细胞表面存在FC受体数量大大减少,同时还可抑制细胞炎症因子生成;该蛋白的应用可促进患儿血小板水平下降,有效规避了血栓形成风险;此外该种蛋白的应用能够为患儿机体提供特异性抗体以抵抗川畸病[12-15]。静脉丙种球蛋白对B细胞淋巴活性具有良好抑制作用,对毒素损伤患儿血管细胞具有直接性抵抗效果,同时其能够发挥竞争性作用与血管壁上相关受体有机结合,降低免疫复合物大量沉积,并对血小板释放以及血小板聚集产生一定影响,可有效规避小血管炎等并发症风险。

在本次研究中针对典型川崎病和不完全川崎病患儿均行静脉丙种球蛋白单次剂量1g/kg治疗,结果显示该疗法对不完全川崎病患儿疗效优于典型川崎病患儿,两种川崎病具有十分相似的发病机制,但是在病情严重程度和疾病进展方面存在一定的差异性,典型川崎病患儿病情严重程度相比不完全型患儿更严重,因此在实施相同治疗方案的条件下,需要花费更多时间并适当增加药量。

综上,静脉丙种球蛋白治疗不同类型川崎病疗效存在一定差异性,需要根据患儿的疾病进展情况选择合适的治疗时间和剂量,以保证患儿疗效。

表2 两组治疗前后血液检测指标比较(±s)

表2 两组治疗前后血液检测指标比较(±s)

组别 血小板(×109/L)白细胞(×109/L)治疗前 治疗后 t P 治疗前 治疗后 t P不完全组 380.16±112.43 190.43±55.25 7.658 <0.05 17.05±4.92 6.37±2.68 9.700 <0.05典型组 380.25±112.38 250.36±55.18 5.246 <0.05 17.03±5.01 8.85±3.46 6.959 <0.05 t 0.003 4.118 0.015 3.123 P>0.05 <0.05 >0.05 <0.05组别 血沉(mm/h)C反应蛋白(mg/L)治疗前 治疗后 t P 治疗前 治疗后 t P不完全组 98.12±10.46 22.42±4.63 33.246 <0.05 70.25±8.86 15.42±7.65 24.767 <0.05典型组 98.15±10.51 35.37±5.68 26.727 <0.05 70.28±8.79 25.41±7.37 20.623 <0.05 t 0.108 9.687 0.012 5.027 P>0.05 <0.05 >0.05 <0.05

表3 两组治疗前后冠状动脉病变发生率比较[n(%)]