拟赤梢鱼消化系统的形态学与组织学结构特征

金建丽,李伟航,2,刘泓玮,陆 灏

(1.牡丹江师范学院 生命科学与技术学院,黑龙江 牡丹江 157011;2.牡丹江市卫生学校,黑龙江 牡丹江 157011)

拟赤梢鱼(Pseudaspiusleptocephalus)属鲤科雅罗鱼亚科拟赤梢鱼属,在黑龙江中游分布最广,乌苏里江和松花江次之。因其脂肪少,肉质细腻,味道鲜美而深受消费者喜爱,鱼产品供不应求,且在黑龙江上游和下游渔获物中占据显著成分,是当地一种重要的经济鱼类[1]。目前,有关拟赤梢鱼的相关研究报道主要在核型分析[2],人工养殖[3],肌肉的营养成分与品质[4],种群资源、鱼类群落结构及多样性[5-7],遗传分化和系统发生[8-9]等方面。但对拟赤梢鱼消化系统的形态学与组织学结构特征的研究未见报道,为此,笔者采用消化系统指数测定和H.E染色技术研究其消化系统的结构特征,并分析与食性的适应性,以期为拟赤梢鱼野生资源保护和人工养殖提供基础数据。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 拟赤梢鱼 共30条,均为健康成体,于2015年5月在牡丹江市镜泊湖捕获,样本从湖中出水即用固定液对其进行固定处理后带回实验室进行后续研究。

1.1.2 仪器 移液枪(型号:Rainin Pipetlite Magnetic Assist Pipette SL-10、SL-100、SL-500,德国Eppendorf公司),脱水机(型号:MICROM STP42 ES,Therom Scientific公司),干燥箱(Thermo,美国);自动封片机(型号:MICROM CTM6,美国Thermo公司),全自动染色机(型号:Autostainer XL,德国Leica公司),组织脱水机(型号:MICROM STP420ES,美国Thermo公司),打号机(型号:PRINTMATE,美国Thermo公司),病理包埋机(型号:EG1160,德国Leica公司),烤片机(型号:SLIDE WARMER PS-53,SAKURA),转轮式切片机(型号:MICROM HM 340E,美国Thermo公司),荧光正置显微镜(德国Leica公司),一次性切片刀片(Feather,日本)。

1.1.3 药品 无水乙醇、95%乙醇、75%乙醇、氨水、盐酸、二甲苯(天津市富宇精细化工有限公司),石蜡(上海龙图蜡业有限公司),苏木精、伊红,中性树胶(上海如吉生物科技发展有限公司)。

1.2 方法

1.2.1 消化系统指数测定 用直尺测定拟赤梢鱼体长,电子天平称重。解剖后将其消化系统中的食道、前肠、中肠、后肠和肝胰脏取出,剔除肝胰脏周围的脂肪组织并将肠道中的粪便清除,使用生理盐水清洗后用电子天平称重。

1.2.2 石蜡切片及染色方法 消化系统的组织学特征观察采用H.E染色技术[10]进行。

1.3 数据统计及分析

用软件SPSS 16.0计算体重、体长、肠长、肠重和肝胰脏重的均值和标准差以及肝胰脏重比、肠重比、肠长比等消化系统指数,并进行方差分析及差异显著性检验。数据用软件Excel 2010整理,用软件Sigmaplot 12.5绘图。

2 结果与分析

2.1 消化系统形态学特征及消化系统指数

经测定,拟赤梢鱼的平均体重为(217.81±53.50)g,体长为(24.88±1.49)cm,体重(y)随体长(x)变化的回归方程为y=0.004x3.417,R2=0.745(图1)。经剖检,拟赤梢鱼无胃,其消化系统由消化道和消化腺两部分组成,消化道分为食道、前肠、中肠、后肠,消化腺由肝胰脏组成。

食道为短而粗的直管,食道与肠道膨大处为界,肉眼清晰可见。食道的肌层很厚,具有较好的弹性,这也使其在吞咽食物时表现出较好的膨大和收缩能力。肠道紧随食道后,呈长管状,肠长(27.73±2.82)cm,约为体长的1.11倍。肠道在腹腔内按“S”形走向,按回折度分为前肠、中肠和后肠,其前肠、中肠到后肠直径逐渐变小,肌层厚度也呈递减趋势。肠重比为0.006±0.003,肠长比(肠道系数)为1.114±0.088。前肠长(7.990±1.180)cm,中肠长(8.074±1.356)cm,二者差异不显著(P>0.05);后肠最长,为(11.670±1.473)cm,极显著长于前肠和后肠(P<0.01)。肝胰脏覆盖在在消化道上面,分为左右两叶,呈鲜红色,肝脏无游离部分,对肠系膜表现出一定的依赖性,两叶大小基本无差异,起始端宽大,延伸变细,肝胰脏重比为0.010±0.003。

图1拟赤梢鱼体重与体长的关系

Fig.1 Relationship between body weight and body length ofP.leptocephalus

2.2 消化系统的组织学特征

2.2.1 食道 拟赤梢鱼的食道在消化道中管径最粗、管壁最厚,管壁由内向外依次分为黏膜层、肌层和浆膜层(图2)。黏膜层由上皮细胞组成,平均厚度为(57.67±27.04)μm;肌层由平滑肌组成,平均厚度为(2 073.67±79.61)μm,与黏膜层和浆膜层差异极显著(P<0.01);浆膜层由单层扁平上皮细胞组成,平均厚度为(14.33±2.08)μm,与黏膜层差异不显著(P>0.05)。食道中几乎没有杯状细胞。

注:左为H.E ×100,右为H.E ×400;M为黏膜,ML为肌层,S为浆膜层。

Note:H.E ×100(Left),H.E ×400(Right);M,mucos;ML,muscularis;S,serosa.

图2拟赤梢鱼食道的横切结构

Fig.2 Trtansverse cutting ofP.leptocephalusesopagus

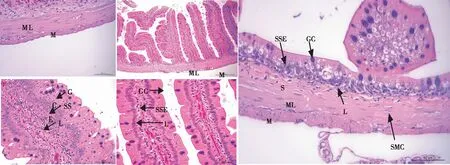

2.2.2 肠 拟赤梢鱼的前肠紧随食道后,管径小于食道而大于中肠和后肠,管壁比食道薄、比中肠和后肠厚,管壁由内向外依次分为黏膜层、肌层和浆膜层;中肠管径小于前肠而大于后肠,管壁比后肠稍厚,管壁由内向外依次分为黏膜层、肌层和浆膜层;后肠管壁由内向外依次分为黏膜层、肌层和浆膜层3层(图3)。

前肠黏膜层由杯状细胞、上皮细胞和淋巴细胞组成,杯状细胞数量为(116.00±6.00)个/100μm,黏膜层为消化道所有组织中最厚,平均厚度为(849.33±195.06)μm,与肌层和浆膜层差异极显著(P<0.01);肌层由平滑肌细胞组成,平均厚度为(119.00±33.05)μm;浆膜层由单层扁平上皮细胞组成,平均厚度为(55.00±3.61)μm,与黏膜层差异不显著(P>0.05)。

中肠黏膜层由杯状细胞、上皮细胞和淋巴细胞组成,杯状细胞数量为(102.00±3.00)个/100 μm,黏膜层平均厚度为(643.33±99.75)μm,与肌层和浆膜层差异极显著(P<0.01);肌层由成纤维细胞组成,平均厚度为(126.67±27.10)μm;浆膜层由单层扁平上皮细胞组成,平均厚度为(42.33±6.51)μm,与黏膜层差异不显著(P>0.05)。

后肠黏膜层由杯状细胞、上皮细胞和淋巴细胞组成,杯状细胞数量为(498.00±12.00)个/100 μm,黏膜层平均厚度为(550.67±50.90)μm,与肌层和浆膜层差异极显著(P<0.01);肌层由平滑肌细胞组成,平均厚度为(89.67±7.23)μm;浆膜层由单层扁平上皮细胞组成,平均厚度为(51.33±3.06)μm,与黏膜层差异不显著(P>0.05)。

注:左为前肠(H.E ×400),中为中肠(上为H.E ×100,下为H.E ×200),右为后肠(H.E ×400);M为黏膜,ML为肌层,S为浆膜层,GC为杯状细胞,SSE为单层扁平上皮细胞,L为淋巴细胞,SMC为平滑肌细胞。

Note:Left,foregut(H.E ×400),middle,midgut(up H.E ×100,down H.E ×200),right,hindgut(H.E ×400);M,mucos;ML,muscularis;S,serosa;GC,goblet cell;SSE,simple squamous epithelium;L,lymphocyte;SMC,smooth muscle cell.

图3拟赤梢鱼前肠、中肠和后肠的横切结构

Fig.3 Transeverse cutting of foregut,midgut and hindgut ofP.leptocephalus

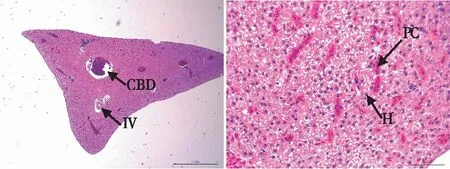

2.2.3 肝胰脏 拟赤梢鱼肝胰脏具有发达的中央胆管和小叶间动脉(图4),大量的肝细胞聚集成肝小叶,但是其间结缔组织较少故肝小叶不明显,中央静脉位于每一肝小叶的中央。肝细胞索为多列肝细胞,以中央静脉为中心向四周呈放射状排列形成。肝细胞呈卵圆形或近似长方形,分界明显,细胞核大,单个,位于细胞的中央,呈圆形或卵圆形。胰腺组织弥散分布于肝组织中,无明显的胰岛。胰腺细胞呈椭圆形或梭形,细胞间的分界不明显,细胞核单个,呈梭形。

注:左为H.E ×40,右为H.E ×400;CBD为中央胆管,IV为小叶间静脉,H为肝细胞,PC为胰腺细胞。

Note:Left,H.E ×40;right,H.E ×400;CBD,central bile duct;IV,interlobular veins;H,hepatocyte;PC,pancreatic cell.

图4拟赤梢鱼肝胰脏的横切结构

Fig.4 Transverse cutting ofP.leptocephalushepatopancreas

3 结论与讨论

3.1 拟赤梢鱼消化系统的形态学和组织学结构

拟赤梢鱼具有无胃鱼的典型特征,消化系统由消化道和消化腺组成,消化道分为食道、前肠、中肠、后肠,肠道在腹腔内按“S”形走向;消化腺中肝脏和胰脏不分,合为肝胰脏,胰腺组织弥散分布于肝组织中。消化道有黏膜层、肌层和浆膜层组成,各层的厚度和杯状细胞数均有较大差异。食道的黏膜层最薄,为(57.67±27.04)μm;前肠的最厚,为(849.33±195.06)μm,由前肠到后肠逐渐减小;前肠和中肠黏膜层厚度差异不显著(P>0.05),二者显著厚于食道和后肠(P<0.05)。食道的肌层最厚,为(2073.67±79.61)μm,与肠道的差异显著(P<0.05),肠道各段的肌层厚度差异不显著(P>0.05)。前肠的浆膜层最厚,为(55.00±3.61)μm;其次是后肠,为(51.33±3.06)μm;食道的最薄,为(14.33±2.08)μm。前肠的浆膜层显著厚于食道和中肠(P<0.05),与后肠差异不显著(P>0.05)。后肠富含杯状细胞,为(498.00±12.00)个/100μm,显著多于其他部位(P<0.05);其次是前肠,为(116.00±6.00)个/100μm,食道中几乎没有杯状细胞。拟赤梢鱼的肝脏和胰脏不分,胰腺组织弥散分布于肝组织中。

3.2 拟赤梢鱼消化系统形态特征与食性的关系

拟赤梢鱼消化道细长,没有胃的分化,具鲤科鱼类典型的无胃特征。消化道分段明显,分为前肠、中肠和后肠。其前肠的容量不大,与其以食小型鱼类的特点相适应。肠道系数作为重要的形态学指标,被国内外有关专家应用于鱼类营养类型的划分。普遍认为,植食性鱼类的肠道系数最高,肉食性鱼类的肠道系数最小,杂食性鱼类的肠道系数居中。植食性和杂食性鱼类的肠较长,一般可达体长的2~5倍,湘华鲮[11]的肠长比甚至达21.42。一般肉食性鱼类的肠较短,为直管状或有一弯曲,其肠长比值≤1[12]。拟赤梢鱼的肠长比为1.11±0.09,长度相对较短,只盘旋2次,与一般肉食性鱼类的肠长比相差较大,但与翘嘴红鲌的肠长比(1.119±0.069)[13]极为接近,与鲤(1.00)[14]、兰州鲇(0.912±0.035)[15]和黑斑原鮡(0.90±0.19)[16]的肠长比较接近,这些鱼中除鲤外都属肉食性鱼类。拟赤梢鱼肠道的长度具有较为典型肉食性鱼类的特点,也说明肉食性鱼类的肠长接近或小于体长。消化道管径从食道到后肠逐渐变小,肠道从前肠到后肠逐渐变长。肌层较为发达,其厚度从食道到后肠逐渐减小,食道的肌层厚度是肠道的十几倍。鱼类的消化道指数,如肠长比、肠重比、肝胰脏重比等,与鱼类消化能力具有密切的关联性[15]。拟赤梢鱼的肠重比为0.006±0.003,肝胰脏重比为0.010±0.003,与肉食性的大鳍鳠[17](肠重比为0.017±0.003,肝胰脏重比为0.0084±0.0029)、兰州鲇[15](比肠重为0.016±0.001,比肝胰脏重为0.020±0.001)较为接近,而与杂食性的湘华鲮[11](肝胰脏重比为1.21±0.15)差距较大。可见,拟赤梢鱼具有较为典型的肉食性鱼类的消化系统形态特点。

3.3 拟赤梢鱼消化系统组织学特征与食性的关系

拟赤梢鱼的食道很短,黏膜层也是消化道中最薄的,但其具有较厚的肌层,而食道的黏膜层是消化道中最厚的,因此,食道具有储存食物和将食物向前肠推进的重要作用,前肠具有重要的消化作用。拟赤梢鱼的这些特点与其食性有关,拟赤梢鱼为肉食性鱼类,主要的食物为鱼类,其次为甲壳动物,食物的体积较大,且拟赤梢鱼无胃,决定了食道须有较大的空间以容纳食物。食道的肌层相对消化道其余组织较厚,因此食道具有很好的伸缩性,可以在短时间内扩大以容纳体积较大的食物。肠黏膜层形成宽大的纵行黏膜褶,黏膜褶上还有大量的二级和三级指状突起,这些复杂的黏膜突起可以减少食物团对食道组织的损伤[18]。前肠的黏膜层明显厚于消化道其余组织,其肌层厚度仅次于食道,且杯状细胞数量较多,因此前肠在食物的消化中起主要作用。有研究表明,杯状细胞分泌的黏液不仅能润滑食物,便于其吞咽,还能缓冲硬质食物对上皮细胞的机械损伤[19];杯状细胞具有润滑、吸收和转运大分子、辅酶因子,抵御外来致病因子等作用[20]。由此推测,拟赤梢鱼前肠杯状细胞的主要作用是消化,其次具有将食物从前向后推进的作用。此外,后肠黏膜层虽然比前肠和后肠都薄,但其具杯状细胞的数量显著多于消化道中其余组织,因此,后肠可通过杯状细胞分泌黏液来增加对黏膜的保护,同时增强对食物残渣团的通过和排出的润滑作用,经肠的蠕动,把已消化的食物吸收入分布于肠壁上的血管和淋巴管中,未消化的食物残渣经肛门排出体外[21]。拟赤梢鱼的食道直径最大,与前肠相接处膨大,类似真胃鱼的胃,证明食道是储存食物的主要场所,前肠是重要的消化场所。肝胰脏作为最大的消化腺,在机体代谢过程中具有重要的作用。拟赤梢鱼胰脏弥散性分布在肝脏中,与波纹唇鱼[18]、湘华鲮[11]和乌鳢[22]肝胰脏的组织结构相似。拟赤梢鱼消化系统的组织学特征与其消化功能相适应,与食性密切相关。