汉语自闭症儿童叙说话语的回指研究

程燕华 胡月婵

〔摘要〕本文通过采集视频短片复述的叙说语料,对比分析汉语自闭症儿童和正常儿童引入和续谈故事角色的指称策略,聚焦两组儿童在回指模式上的表现。研究结果表明,自闭症组引入故事角色时倾向于使用光杆名词短语,而“数量词+名词短语”的不定指形式明显少于正常组;对于长距离的先行词,自闭症组续谈时仍倾向于使用零形式指称语,他们所使用的光杆名词具有较强的指向性而不具有回指性。就回指分布的典型模式而言,自闭症组和正常组存在较显著差异。

〔关键词〕汉语自闭症儿童;引入指称;续谈指称;回指模式

〔中图分类号〕R749〔文献标识码〕A〔文章编号〕1008-2689(2019)03-0042-07

引言

自闭症谱系障碍(AutismSpectrumDisorder,简称ASD)被列为神经发育障碍的一种,该类人群在成长发育过程中,因大脑发生病变,显现出社会沟通与社会交往的缺陷及刻板、固执和僵化的行为[1]。由于语言中的指称策略是社交能力的重要组成部分,自闭症个体的指称行为正逐步受到语言学界及特殊教育学界研究者的关注。纵观当下自闭症儿童的指称研究,多以英语为母语的自闭症儿童为考察对象,鲜有其他语种的指称研究。从语言类型学上讲,汉语是孤立语,缺少显性的形态标记和形态变化,与印欧语言存在显著差异,指称采用的语言表达式不仅受到语言形式的制约,更受到指称词所在句法位置及语义因素等影响[2]。不仅如此,聚焦汉语为母语的自闭症儿童的指称研究有助于加深我们对自闭症儿童指称行为的认识,揭示这类人群交际的细微之处,也有助于针对这一人群的干预训练提供借鉴意义。

本文的研究仅限于指称策略中的回指现象,旨在考察自闭症儿童叙说话语中的回指策略,关注该类人群如何运用指称能力去表达意义以及建立语篇的连贯性。我们选取自闭症儿童和正常儿童为被试对象,比较分析两组儿童在叙说任务中所采用的指称策略,重点关注回指形式在篇章中的分布及语篇距离对回指语的影响。

一、问题的提出

所谓回指现象,是指一个语言单位从先前某个已表达的单位或意义中得出自身释义的过程或结果。在句子中,先前某个已被表达的语言单位称为“先行词(antecedent)”,而依赖于先行词得到自身意义的语言单位称为“回指语(anaphora)”[3]。KarmiloffSmith通过看图片讲故事的任务考察儿童指称能力的发展趋势。结果发现儿童回指能力的发展可分为三大阶段:4~5岁儿童处于第一阶段,他们引入故事角色的指称形式包括名词和代词形式,这些语言形式需要依赖那些引发故事的图片才能理解。6~7岁儿童的指称能力逐渐发展,他们能够使用代词回指已建立的故事角色。8~9岁儿童指称能力发展相对成熟,不仅能够采用不定指形式引入故事角色,而且能够灵活运用代词形式和名词形式对故事角色进行维持指称和转换指称[4]。

继KarmiloffSmith之后,大量研究者围绕儿童指称能力这一领域进行了研究,如Hickmann&Hendriks探讨了各国儿童叙说话语中的指称能力[5];Colozzo&Whitely考察了故事角色以及语境对指称策略的影响[6]。Norbury&Bishop统计了自闭症儿童与正常儿童在叙事语篇中的名词形式、代词形式和指称语数量,其中涉及了回指策略的考察,分析结果表明自闭症儿童生成的歧义代词形式明显多于典型发展儿童。研究者据此推测自闭症儿童对代词形式的使用存在困难,这是自闭症儿童指称能力损伤的重要表现[7]。Arnold等人分析自闭症儿童与正常儿童的叙述话语时,综合考虑了句法位置和认知因素对指称形式的影响,研究发现两组儿童对指称形式的选择均受制于句法和认知因素的影响;在相同的语境下,较小年龄段的自闭症儿童更倾向于使用名词的指称形式[8]。Novogrodsky&Edelson則统计了两组儿童不同叙说任务中主语、宾语和物主代词的使用情况,研究发现两组儿童故事复述任务中的指称语无显著差别,而在讲述故事的任务中,自闭症儿童存在较多的歧义指称,尤其是宾语指称语。与英语自闭症儿童的指称行为研究相比,探讨汉语自闭症儿童指称行为的研究更是凤毛麟角[9]。刘晓欣发现相对于正常儿童,汉语自闭症儿童对已引入的故事角色釆用不定指形式进行回指,对故事角色生成歧义代词性形式,容易引发听话人理解困难[10]。Sah以高功能自闭症儿童与正常儿童为被试对象,分析了叙说话语中的指称形式、指称功能以及指称的恰当性。该研究重点关注了汉语语篇中零形式续谈这种特有的语言特征,认为指称的转换对于自闭症儿童而言难度最大[11]。

上述研究具有一定的借鉴意义,但也存在如下几方面的不足。第一,与针对英语自闭症儿童指称能力的研究相比,汉语自闭症儿童的指称研究较少,且关注的研究对象主要是学龄前儿童或较大龄的青少年学生,学龄儿童的研究相对匮乏。第二,当前自闭症儿童回指现象的研究相对匮乏,尚未有专门的考察,相关成果多是散见于自闭症个体叙述能力的研究论述中。基于以上考虑,本研究聚焦学龄自闭症儿童在叙说任务中所采用的指称策略,重点关注回指形式在篇章中的分布及语篇距离对回指语的影响,以期进一步拓展该领域的相关研究。

二、研究方法

(一)研究对象

研究者先在浙江省宁波市一所招收自闭症儿童的早期教育机构收集自闭症儿童的语料,请机构帮忙筛选具有口语表达能力、行动较为配合的自闭症被试,最后选出8名自闭症儿童。该8名儿童均有医院开具的诊断证明,智力发育为轻度迟缓,语言能力相对较好,且母语为普通话,不存在方言或者发音障碍问题。

然后,我们在当地生活住宅区收集普通儿童的资料,两组儿童通过《皮博迪图片词汇测验修订版》(PPVTR)所测得的语言能力得分数进行匹配,结果匹配了8名与自闭症儿童语言能力相仿的普通儿童。在采集语料之前,研究者向老师和家长介绍了研究目的并承诺对儿童的个人资料进行保密,以上16名被试儿童和家长均同意参加本次研究。

(二)研究工具

1.《皮博迪圖片词汇测验修订版》(PPVTR)

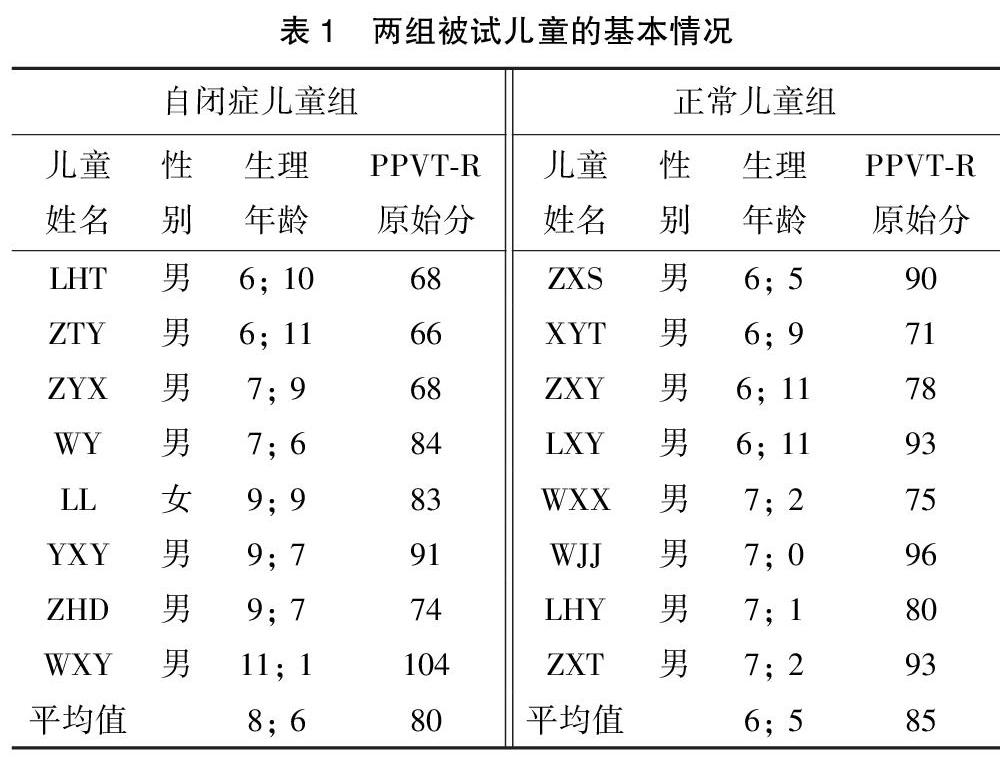

《皮博迪图片词汇测验》(PPVT)主要通过测验儿童的听觉词汇能力,以反映受测者的语言能力和一般智力状况。它是美国智能缺陷协会推荐的常用智能测试方法之一,花时少,测验简便,且评分客观快速,信度效度高。本研究选用华东师范大学桑标和缪小春修订的PPVTR作为两组被试儿童能力匹配的标准,该版本为国内心理学工作者作为语言能力和智力筛查的工具而广为使用[12]。以下是两组被试儿童基本能力的比较,被试儿童的姓名采用英文字母进行匿名标注。

根据表1可见,自闭症儿童组的年龄范围在6岁10个月到11岁1个月之间,平均年龄为8岁6个月;正常儿童组的年龄范围在6岁5个月到7岁2个月之间,平均年龄为6岁5个月。自闭症儿童组的平均生理年龄比正常儿童大23个月。就PPVTR的原始得分而言,自闭症组的平均分值为80,正常儿童组为85,正常组略高于自闭症组,两组儿童组间差距不大,这说明两组儿童在语言和认知上的能力相当,可以进行匹配和比较。

2.实验材料

研究选取动画片《小鸟智斗黑猫》(CanaryRow)作为故事讲述材料,该动画片故事脉络清晰,趣味性较强,能够吸引小朋友的注意力,激发讲述的主动性,并已被其他学者使用来考察儿童的叙事能力,效果良好[13][8]。我们截取了约7分钟的无对白的动画短片,该片段主要讲述了黑猫尝试多次试图抓住小鸟,最终却在小鸟的智慧和老奶奶的保护下成功逃脱的故事。该动画片涉及到三个主要故事角色:小鸟、黑猫和小鸟的主人(老奶奶),同时也包括三个次要角色如猴子,卖艺人和酒店服务员。

3.语料收集

本研究选在一个安静的房间里进行,房间光线明亮,中间摆放儿童平常使用的学习桌子,主试和被试分别坐在桌子的两边。为了缓解儿童的紧张情绪,研究者先与被试进行随意的交流,待其放松心情后,让被试儿童观看动画片并向其解释:“这是一个动画片,是没有声音的。你仔细看,然后把故事讲给我听,好不好?”确认被试理解指导语后,引导儿童看视频讲故事。研究者打开录音笔,询问被试儿童的姓名、年龄,开始录音。

为缓解记忆负荷,降低自闭症儿童指称词的使用难度,研究者将整个动画片切分成三个片段,每个片段时长2至2.5分钟。每个片段播放完后,提示儿童进行故事讲述,讲述过程中,尽量不去打扰或者提示儿童的讲述,如果出现儿童长时间停顿或者询问的眼神时,采用中性提示语,如“然后呢?”“继续”;如儿童仍有讲述困难或讲述无法进行时,让儿童重新观看该片段的视频,直至其能复述出视频的主要情节为止。

4.语料的转写与处理

录音完成后全部进行人工转录和校对,以确保文本语料能真实反映视频语料中的场景。在校对完文本语料之后,接下来对语料进行提取和整理,删除任务中一些无关话语,如研究者直接诱导的话语、被试对叙述的评价以和提出的问题等,以下是我们对语料处理的一些具体做法。首先关于话语的剔除。出现以下话语,被试者的话语将被剔除,不计入最终的统计中。

(1)在叙述任务中被试的提问,以及主试的回答。如:

被试:这个是什么,猫还是狼啊?

主试:嗯,你觉得是什么呢?

被试:哦,黑猫吧。

但是,这样的话语我们予以保留:

主试:还有呢?

被试:小猫钻出来了。

(2)在叙述任务中,当被试说出来的一些评价性话语,也将被剔除,如“我不知道”或者“这个好搞笑”。

其次是关于话语的修正。

(1)重复。当儿童出现重复话语时,这些重复话语都将被转写出来。如“小猫,小猫,嗯,小猫给撞了”,但前面两个“小猫”我们不计入统计结果,只是在分析阶段进行相应的阐释。

(2)中断。当儿童的话语出现中断时,这些片段都会被转写出来。例如“小猫在,小猫在往,水管上,上面爬”,我们选取“小猫往水管上爬”纳入指称的统计范围。

(3)修改。当儿童对自己的话语进行自我修正时,我们也转写了这些修正的话语。例如“它跑到,他爬到,电线上面”,我们取“它爬到电线上面”这种形式进行统计。

最后关于错认动物的话语。在语料的转写过程中,我们发现不管是正常儿童还是自闭症儿童,都有错认故事角色的情况,比如“这个,小鸡在这里看着。”“小鸭坐在那个楼房上。”等,这里实际出现的是小鸟。这种情况我们将之纳入我们的语料统计范围。

三、结果分析与讨论

(一)两组儿童回指模式的宏观比较

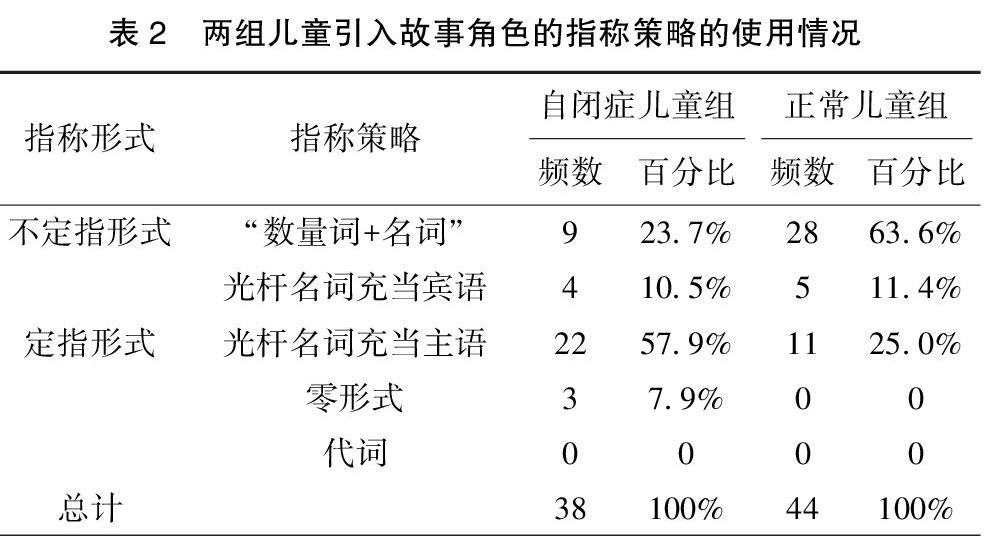

在任何叙说任务中,都会面临一个先引入人物,然后再续谈的问题。有鉴于此,我们在指称语系统中首先区分出了引入语和续谈语两个子系统,然后我们对每个子系统区分了定指语系统和不定指语系统,旨在弄清叙述者是如何用语言来编码他估计听话者能够识别和不能识别的故事角色。同时借鉴当前国内外学者对定指语与不定指语的划分标准,结合本语料中的具体语言形式,我们将定指形式分为“指示词+名词”,“光杆名词”,“代词”,“零形式”;不定指形式分为“数量词+名词”,光杆名词。其中,光杆名词本身既可能是定指的,也可能是不定指的,但具有特定句法功能的光杆名词有较强的定指倾向。这些句法功能主要是:主语,“把”字的宾语,双宾语中的近宾语[14]。下面我们逐一讨论两个子系统的语言形式体现,详见表2。

在该叙说任务中,儿童需要引入三个主要角色和三个次要角色,8个自闭症儿童应该生成48个指称,但是由于部分被试忽略了次要角色的引入,最后共生成了38个;同样的原因,正常儿童组也只生成了44个指称。由表1可知,正常组引入角色的语言表达形式的比例从高到低分别为“‘量词+名词(63.6%)>光杆名词充当主语(25.0%)>光杆名词充当宾语(11.4%)”;自闭症组引入角色的语言表达形式的比例从高到低分别为“光杆名词充当主语(57.9%)>‘量词+名词(23.7%)>光杆名词充当宾语(10.5%)>零形式(7.9%)”。因此,正常组儿童在引入角色时所运用的语言表达按照是否定指可以概括为“不定指形式>定指形式”;而自闭症儿童则概括为“定指形式>不定指形式”。两组儿童引入角色时所使用的定指、不定指模式存在差异。

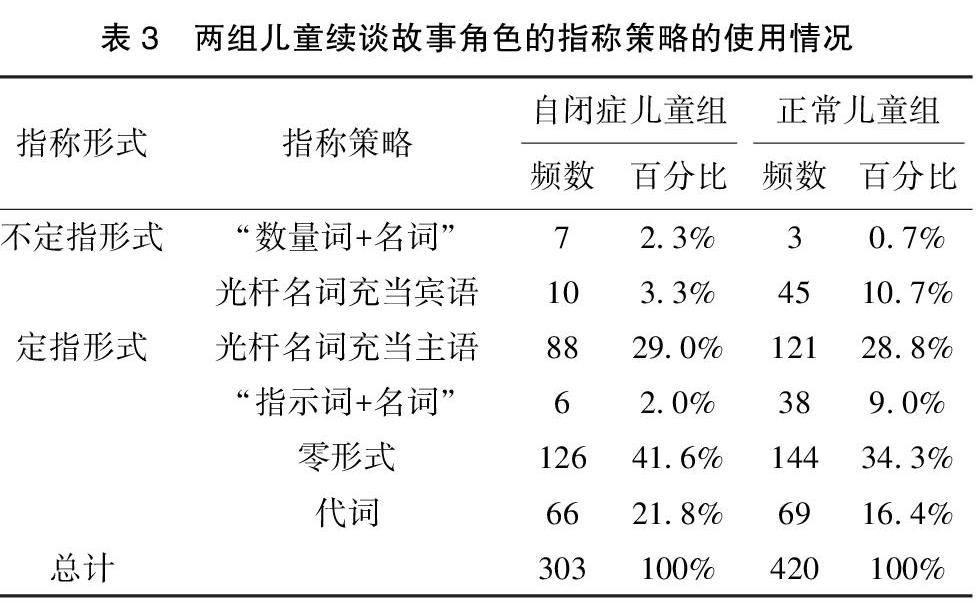

我们接着讨论本语料库中两组儿童续谈故事角色时的语言形式,具体如表3所示:

由表3我们可知,正常儿童生成的回指语总计420个,由于上述提到自闭症儿童忽略了部分角色的引入,其续谈角色的指称数量也相对减少,共计303个。综上可知,正常组续谈故事角色的语言表达模式可以概括为“零形式(34.3%)>光杆名词充当主语(29.0%)>代词(16.4%)>光杆名词充当宾语(10.7%)>指示名词(9.0%)>‘量词+名词”(0.7%)”;自闭症组则可以概括为“零形式(42%)>光杆名词充当主语(29.0%)>代词(21.8%)>光杆名词充当宾语(3.3%)>指示名词(2.0%)=‘量词+名词(2.3%)”。按上文所区分的定指与不定指形式,即可推导出两组儿童在回指故事角色时所运用的定指与不定指比例高低排列顺序一致,均可表达为“定指形式>不定指形式”。

基于以上表2与表3的统计结果,我们就可以将正常儿童与自闭症儿童回指的模式分别概括为模式一和模式二:

模式一:(量词+名词>光杆名词)不定指形式引入故事角色,(零形式>光杆名词>代词>指示名词)定指形式续谈角色;

模式二:(光杆名词)定指引入故事角色,(零形式>光杆名词>代词>指示名词)定指形式续谈角色。

下面请看模式一的例证:不定指形式引入故事角色,定指形式续谈故事角色

例(1)一只猫举着望远镜看见了一只鸭子(注:指小鸟),嗯,然后那只鸭子(注:指小鸟)也发现了那只猫,猫准备来吃它,零形式指称的标注方式,TimesNewRome字体,下同。被踢了出来,然后,被踢进了垃圾桶里。(正常儿童组ZXS)

例(1)选自正常儿童对故事开头,即小猫和小鸟首次斗智斗勇情节的描述。该语篇中,儿童用“数量词”加“名词”,即“一只猫”和“一只鸭子”的不定指形式引入故事角色,接着在角色续谈时,采用了“指示词”加“名词”“那只鸭子”的定指形式和“指示词”加“名词”“那只猫”,光杆名词“猫”及零形式分别对两个角色进行回指。

(2)小猫又在想办法怎么吃到鸟,猫看见了猴子,于是就拿出了香蕉,想,那个,引它过来,然后猫就变成了那个猴子。(正常儿童组LXY)

例(2)是正常儿童在故事叙述中引入和续谈猴子角色的话语。儿童用光杆名词“猴子”的不定指形式引入角色,接着依次采用了零形式、代词“它”及指示名词“那个猴子”的定指形式来续谈角色。

以下是模式二的例证:定指形式引入故事角色,定指形式续谈故事角色

(3)那一天,一个房子里,小鸟坐在那个楼房上,小猫在房子屋顶上,拿着望远镜看那里的小猫,要爬上去,(很好,然后呢)爬,爬到楼顶上去,给打了出去,给,给撞死了。(自闭症儿童组ZHD)

例(3)是一名自闭症儿童对同样的故事开头情节的描述。该语篇中,叙述者选用定指形式,即光杆名词“小鸟”和“小猫”充当主语成分来引入故事角色,这里的光杆名词具有较强的指示性,即特指动画片中的角色,随后用“那里的小猫”和零形式的定指形式回指小猫的角色。

(二)两组儿童回指形式的内部构成比较

为了进一步确定自闭症儿童在叙述话语中回指语使用的分布和趋向与正常儿童组相比,是否存在内部结构的显著差异,我们结合了先行词与回指语之间的指称距离来统计回指过程中续谈角色的语言使用情况。分析过程中主要借鉴了Givon的“回数法”来测量各类回指语的表达形式与其先行词的小句的数量[15]。我们以名词回指语为例:如在儿童话语中出现了一个“小猫”,即从这个“小猫”所在的句子开始往左数句子,这个小句不计算在内,一直数到另一个同指的“小猫”或同指的代词出现的那个小句为止。在该语料中,指称距离主要分为三大类:一个小句,二个小句及三个或三个以上小句。按上述回指距离,我们统计了两组儿童各类回指语的指称距离,详见表4。

由表4可知,先行词与回指语之间的小句距离在一定程度上影响了两组儿童回指语言的选择。由于定指形式是两组儿童续谈角色的主要模式,我们这里重点关注了两组儿童在不同指称距离中定指形式的使用情况。当先行词与回指语间隔一个小句的距离时,零形式的回指形式是正常组儿童与自闭症儿童选择的主要策略;而随着先行词与回指语距离的加长,正常儿童零形回指形式逐渐下降;当指称距离等于或超过三个小句时,光杆名词成为了主要的回指词,同时指示名词的比例也逐渐上升。就自闭症儿童而言,零形式始终是最主要的回指形式,尤其是在先行词与回指语间隔的小句数量等于或超过3时,它的比例不但没有降低,反而上升。徐赳赳指出,在汉语中,零形回指的延续性较弱,零形式和同指的代词或名词之间的距离应尽量靠近;中间的插入成分越长,所指对象的延续性就越差[16]。而自闭症儿童的语料中,就有大量此類零形式回指的用法,详见例(4)、例(5)。

(4)小猫和小鸭(指小鸟),小猫钻到管道里,恩,钻出来了,把炸弹拿到管道里,恩,恩,小猫肚子里,沙发钻到黑猫里去了,(好的,然后呢),钻出去,然后又出来了,在那个被子里放了一点东西,它在吃,然后,给人家打了。(自闭症儿童组WXY)

(5)小猫从洞里下去了,它滚过来了,拿着香蕉,又爬上去了,找香蕉,给它一个圈圈,(恩,然后呢)拿着一个耳机在听声音,小猫钻在这里,恩,恩,敲门,要进来。(自闭症儿童组WY)

在上述两例的故事情节中,实际上涉及了多个故事角色,间隔了多个小句的距离,而自闭症症儿童都采用了零形式进行续谈。如例(4)中涉及了三个故事角色:小猫、小鸟和老奶奶,例(5)中涉及了三个故事角色:小猫、猴子和老奶奶。叙述者未提供足够的信息,造成了听话者的负担,使听者很难判断为哪个角色,容易产生歧义现象。

使用比例占第二位的是光杆名词,我们在语境中具体分析了自闭症儿童这一语言形式的使用情况,结果发现自闭症儿童与正常儿童使用的名词存在质的区别,即前者主要是用来实现指示功能,后者则具有回指功能,详见例(6)与例(7)。

(6)小猫偷衣服,小猫把衣服拿到楼下去了,小猫把衣服拿走了,恩,奶奶那伞打小猫,把笼子敲坏了,小猫给小鸟抱走了,小鸟给放到家里去了,它的脸弄成那样了,小猫给房子撞到了,(很好,然后呢),爬上去了,爬到二楼去,小猫在线上爬,被东西撞了,给火车撞了,一个老奶奶坐着,还有一只小鸟在开车,小猫在上面,小猫在火车上跑。(自闭症儿童组ZYX)

(7)小猫在找小鸟,然后小鸟也在找小猫,它发现了小猫,猫要设计划,第一次设计,结果掉了下来,第二次爬上水管,设了第二个计划,被老奶奶弄下去了,小鸟骂了它,第三次钻进去,小鸟放了一个炸弹,然后爆炸了,里面全是水,结果小鸟就变成了一个球。然后又想了第四次计划,它想把小猴的衣服骗过来,用香蕉骗小猴,然后去找那个小鸟。(正常儿童组WJJ)

以上两个片段的语料中,两组儿童都使用了一定数量的光杆名词。但明显可以看出,自闭症儿童几乎不使用連接词,叙述话语几乎不成篇章,绝大部分的故事叙述都是信息列举,话语指示性强。而且后面的续谈中还出现了“一只小鸟”,即“量词+名词”的不定指形式,可推测自闭症儿童又把小鸟当成了新的故事角色,所以他使用的多数名词无所谓保留指称,也就无所谓回指性了。不同于自闭症儿童,正常儿童已有了一定的语篇意识,能恰当地使用“然后”“结果”等连接词及“第一次”“第二次”“第三次”等时间顺序词。续谈中虽然也出现了个别不定指形式,但当故事角色再次被提及时,正常儿童使用了“那个小鸟”的指示名词作为续谈,据此我们可以看出正常儿童的名词是具有回指性的。

基于以上讨论,我们把正常儿童与自闭症儿童的回指模式进一步修正为模式1和模式2,其中D为先行词与回指对象的距离。

①正常儿童回指典型模式:“量词+名词”(引入故事角色)零形式(续谈角色)D≥3小句光杆名词/指示名词(续谈角色)

②自闭症儿童回指典型模式:光杆名词(引入故事角色)零形式(续谈角色)D≥3小句零形式(续谈角色)。

我们认为,自闭症儿童回指模式的特异性与当前的研究焦点“心理理论”密切相关。所谓的“心理理论”即思考个人与他人的想法和感受的能力,这种能力出现在儿童三岁半至四岁之间,并随着年龄的增长会变得日益成熟。到了童年中期,儿童变得对他人的观点有兴趣,也能考虑到其他人所拥有的知识信念与自己不同,形成了“心理理论”[17](89-90)。BaronCohen等人最早对自闭症儿童的“心理理论”进行研究,认为他们在评估自己和他人的心理状态方面有很大的困难,典型的理解事情的方式只从自己的角度出发。在本语料中,自闭症儿童在引入故事角色时,由于忽视了听话者的背景知识,未顾及这个新角色在听话者的认知域中尚未定位,以至于采用了定指形式介绍角色;随着先行词与回指词距离的增大,自闭症儿童仍采用了零形式续谈角色,完全未顾及双方的共享知识是否一致,使得听话者很难辨别他们的所指对象,造成了听话者的负担。

四、结语

本研究以汉语普通话自闭症儿童和正常儿童为被试对象,研究儿童叙说任务中的回指策略,旨在揭示汉语自闭症儿童的交际特征。通过比较分析,我们发现自闭症儿童叙说话语中的回指能力存在一定程度损伤,具体表现在以下两方面:第一,引入故事角色时倾向于使用光杆名词的定指形式,而“量词+名词”这一不定指形式明显少于正常组;第二,随着先行词与回指词的距离增大,续谈故事角色时仍倾向于使用零形式的定指形式,而其使用的光杆名词形式并不具有回指性。因此,建议教师应把提高儿童叙说能力列入课程,教授自闭症儿童的重点放在故事角色的回指策略;家长也可以利用日常生活中的事情或经历,引导自闭症儿童在日常对话中能够清楚地引入某一人物或物体,并使用恰当的回指策略进行续谈,使自己的话语清晰易懂。

由于自闭症儿童存在着个体差异性,回指现象也受到更多语境和认知因素的影响。因此有关汉语儿童及自闭症儿童回指策略的研究重点,可以结合更多回指加工的因素来探究,如句法角色、先行词的可及性或结合多模态话语进行分析,也可以通过手势、注视与回指语的互动关系来考察自闭症儿童的指称策略,从而进一步完善该类群体的回指模式。

〔参考文献〕

[1]AmericanPsychiatricAssociation.TheDiagnosticandStatisticalManualofMentalDisorders(DSM5)[M].Washington,DC:AmericanPsychiatricAssociationPress.2013.

[2]赵元任.赵元任语言学论文选[C].叶蜚声译.北京:中国社会科学出版社,1985.

[3][英]戴维·克里斯特尔.现代语言学词典[M].沈家煊译.北京:商务印书馆,2000.

[4]KarmiloffSmith,A.Languageandcognitiveprocessesfromadevelopmentalperspective[J].LanguageandCognitiveProcesses,1985,1(1):61-85.

[5]Hickmann,M.&Hendriks,H.Cohesionandanaphorainchildrensnarratives:acomparisonofEnglish,French,GermanandMandarinChinese[J].JournalofChildlanguage,1999,26(2):419-452.

[6]Colozzo,P.&Whitely,C.Keepingtrackofcharacters:factorsaffectingreferentialadequacyinchildrensnarratives[J].FirstLanguage,2014,34(2):155-177.

[7]Norbury,C.F.&BishopD.V.M.Narrativeskillsofchildrenwithcommunicationimpairments[J].InternationalJournalofLanguage,2003,38(3),287-313.

[8]Arnold,J.E.Bennetto,L.&Diehl,J.J.Referenceproductioninyoungspeakerswithandwithoutautism:effectsofdiscoursestatusandprocessingconstraints[J].Cognition,2009,110(2):131-146.

[9]Novogrodsky,R.&Edelson,L.R.AmbiguouspronounuseinnarrativesofchildrenwithAutismSpectrumDisorders[J].ChildLanguageTeaching&Therapy,2016,32(2):241-252.

[10]劉晓欣.汉语自闭症儿童叙述任务中指称能力研究[D].南京:南京师范大学,2014.

[11]Sah,W.ReferentialchoicesinnarrativesofMandarinspeakingchildrenwithautismspectrumdisorders:form,2functionandadequacy[J].Firstlanguage,2017,38(3):225-242.

[12]桑标,缪小春.皮博迪图片词汇测验修订版(PPVT—R)上海市区试用常模的修订[J].心理科学,1990,5:20-25,62-64.

[13]McNeill,D.HandandMind:WhatGesturesRevealaboutThought[M].Chicago:TheUniversityofChicagoPress,1992.

[14]吕叔湘.吕叔湘文集[M].北京:商务印书馆,1990.

[15]Givon,T.TopicContinuityinDiscourseAnalysis:AQuantitativeCrosslinguisticStudy[M].Amsterdam:JohnBenjaminsPublishingCompany,1983.

[16]徐赳赳.现代汉语篇章回指研究[M].北京:中国社会科学出版社,2003.

[17]Sigman,M.&Capps,L.ChildrenwithAutism:ADevelopmentalPerspective(TheDevelopingChild)[M].UnitedStates:HarvardUniversityPress,1997.

[18]BaronCohen,S.etal.Doestheautisticchildhavea“theoryofmind”[J].Cognition,1985,21(1):37-46.

(责任编辑:夏雪)