公交站点停靠时间及影响因素分析

胡三根,贺 琪,林锐浩

(广东工业大学 土木与交通工程学院,广东 广州 510006)

近年来,随着城市人口的快速增长,城市交通拥堵问题已成为制约城市发展的一个重要瓶颈因素[1],发展城市公共交通是提高交通资源利用效率,缓解交通拥堵的重要途径. 在众多公共交通工具中,公交汽车(以下简称“公交车”或“公交”)具有载客量大、运送效率高、能源消耗低、相对污染少、运输成本低等优点,备受人们青睐.

公交车在站点的停靠时间约占其线路运行时间的19%~21%[2],公交系统拥堵主要体现在公交站点处发生的排队拥堵,其产生的原因大致有:(1) 公交站点是公交车聚集的地方;(2) 公交站点多线共用. 公交车在站点的停靠时间变化会影响公交车到达下一站点的时间,继而会降低公交线路的运行效率和可靠性,因此对公交停靠时间和其影响因素的研究十分必要[3-4]. 控制公交车在站点的停靠时间,有助于减少公交车在站点的停靠延误和提高公交站点的通行能力.

目前国内外主要是从规划层面上对公交停靠站进行研究,例如站点选址、线路长度等,且对于停靠站点时间的研究主要采用数学建模的方法[5]. 针对停靠时间的影响因素分析主要从道路、车辆、上下车人数、公交站候车人数、公交车型、车内拥挤程度等方面展开探讨和分析. 1977年,Kraft 和Eng-wong[6]通过对乘客上下车时间的研究分析,发现上下车时间和车身内外构造、车内拥挤程度、付费方式、乘客性质、上下车乘客的混行状态以及停车地点的条件等诸多因素有关. 1989年,Gibson[7]认为影响公交车停站时间的因素不仅包括公交车辆、乘客、站点位置及运行过程的操作方式,还包括站点的容纳车辆数,并用计算机仿真的方法进行了证明. 2000年,Jepson和Ferreira[8]讨论了公交信号优先对公交车在站点停靠时间的影响,并就各种情况给出了公交信号优先情况下的合理的公交比例和公交乘客流量. 2001年,Saka[9]深入研究了公交站点停靠时间,并提出将公交车运行时间分为加减速时间、停靠时间、交叉口停车等候时间、平稳运行时间及其他延误时间等,对车辆停靠的过程也进行了细致分析. 2007年,Jaiswal等[10]在研究大型公交停靠站问题时发现,公交车在站点的停靠时间与乘客数量呈正相关. 美国《公共交通合作研究计划》(Transit Cooperative Research Programs,TCRP)指出快速公交在停靠站的停靠时间是决定其通行能力的重要因素,停靠时间与上下车乘客数量、付费方式、公交类型及车内环境等有直接关系. 当车内有乘客站立时,站立在门口的乘客由于阻挡乘客上下车而使乘客的上、下车时间增加,尤其是乘客的上车时间[11].

我国学者对公交站点停靠时间及影响因素也开展了一些研究. 2006年,马宏伟等[12]对公交站点停靠延误的多样性和复杂性问题进行了分析,结合实际站点的调查分析了停靠延误的影响因素. 同年,杨远祥[13]在快速公交(Bus Rapid Transit,BRT)站点的设置研究中,重点讨论了快速公交停靠站的间距和站内布置优化问题,建立并验证了快速公交行驶时间和站点间距关系的优化模型. 2007年,王希[14]从乘客和公交车这两个视角进行调查统计,对乘客上下车时间、公交车停车延误等的过程进行了分析,旨在减少公交车的运行时间. 2009年,东南大学龚翔[15]在研究城市快速公交停靠站点优化中,对停靠站点的选址和结构形式进行了充分研究,为公交车停靠时间优化问题的研究奠定了基础. 2011年,王虎[16]在快速公交系统运行分析及设计改良研究提出,通过对信号交叉口的配时优化,减少公交车在交叉口的损失时间,从而实现公交轨道式运行模式. 2014年,张梦启[17]分别从停靠站、交叉口和路段来提出改善BRT运行延误的优化策略,从而减少BRT在运行过程中产生的损失时间.

基于上述国内外研究现状可以看出,在公交车停靠时间影响因素方面,多数研究主要从某一因素或者某几种因素作定性和定量的分析,但往往会忽略对公交停靠损失时间的分析. 对于BRT停靠站的研究主要集中在选址规划及对周边交通的影响. 本文将在综合国内外对公交车在公交站点停靠时间研究成果的基础上,结合广州市BRT运营实际情况,通过实地调查数据统计分析广州市快速公交车辆在站点停靠时间及其影响因素,并对影响因素展开系统研究,旨在为提高快速公交的服务水平提供参考.

1 停靠时间组成

公交车在站点的停靠过程主要由车辆减速进站、开门、乘客上下车、关门、车辆加速离站5个部分组成. 本文主要研究公交车在站点的静态停靠过程,即从公交车辆进入泊位完全停稳开始到服务完后车辆启动离开这段时间. 因此,公交车停靠时间主要由开关门时间、损失时间[16]、上下车时间和延误时间这4部分组成. 其中,损失时间定义为从公交车门打开到第1个乘客上下车之间的这段时间. 由于受公交站台的长度、乘客到达速度、公交车内拥挤程度等因素的影响,公交车门打开后,乘客并不一定能立刻上下车. 现有对公交停靠时间的研究往往会忽略这段时间,这可能对实际公交停靠时间的研究会存在一定的误差. 延误时间是指公交车服务完后到离开站点的时间,该时间主要受相邻下游公交车辆及相邻车道车辆的影响.

为了定量地分析公交车停靠时间的大小及影响因素对其影响,本文将采用实地调查数据进行论证分析. 调查地点选取客流量较大的广州BRT岗顶站S2子站台进行公交车停靠时间的抽样调查. 该站台有4个停靠泊位和7条经停线路,停靠泊位从下游开始依次为S2-1、S2-2、S2-3和S2-4,经停线路为B4、B4A、B4B、B6、B9、B12和B25. 调查时间选取2018年5月9日(工作日)进行数据采集,按早高峰(7:30~9:30)、午间平峰(11:30~13:30)、晚高峰(17:00~19:00)分时段进行调查.

2 停靠时间影响因素分析

下文将结合调查数据和实地观察分别针对开关门时间、损失时间、上下车时间和服务后延误时间大小及其影响因素进行分析.

2.1 开关门时间及影响因素分析

根据现有的研究资料可知,公交车开门与关门总的时间一般情况下取为1~2 s. 公交车辆开关门时间主要受车辆自身性能所决定.

2.2 损失时间及影响因素分析

根据调查数据得到公交车的停靠损失时间大小及各调查时段损失时间均值,如图1所示.

图1 损失时间大小与均值Fig.1 Lost time and its mean

从图1可知,87.6%的公交车损失时间在0~3 s范围内,12.4%的公交车损失时间会超过3 s. 从均值来看,损失时间均值最小为1.69 s,在早、晚高峰时段损失时间均值超过2 s,也就是说在高峰时期,公交车损失时间较大.

结合实地观察可以得知,影响损失时间大小的主要原因可大致归纳如下:

(1) 站台拥挤:站台客流量大会造成拥挤和视线遮挡,一方面会影响乘客对目标车辆的判断,另一方面也会降低乘客移动到目标车辆的速度. 而且站台拥挤容易造成上车混乱,这也会增大损失时间.

(2) 车内拥挤:公交到站后,由于车内拥挤会降低乘客上下车速度,这也会使得损失时间变大.

(3) 泊位数量:由于泊位是共享使用,当泊位设置过多,乘客很难准确判断目标车辆的停靠泊位,往往会习惯性站在最下游泊位候车,此时乘客候车位置与目标车停靠泊位之间的距离会影响损失时间大小,图2为不同泊位损失时间均值对比. 从图2中可以看出,公交站在不同停靠泊位的损失时间存在明显

差别,其中S2-1和S2-2相差较小,S2-3和S2-4损失时间明显上升. 其中,S2-1为最下游泊位,S2-4为最上游泊位.

图2 不同泊位损失时间均值Fig.2 Average lost time of different berths

(4) 站台指引设置:根据实地观测,广州市BRT岗顶站的站台长度较长,经停的公交线路较多,电子站牌只在S1、S3子站台中间位置设置,乘客进站后并不一定能看到电子站牌的信息,经常会询问公交司机线路信息,这在一定程度上也会增加公交车辆损失时间.

2.3 上下车时间及影响因素分析

通过对调查数据统计分析,乘客在站点的上下车时间与上下车人数的关系如图3所示. 从图中曲线变化趋势可以看出,上下车时间随上下车人数的变化而变化,且变化趋势保持一致,即上下车人数增加,公交车辆上下客时间就相应增加,反之上下车时间会减少.

图3 上下车时间与上下车人数的变化关系Fig.3 Relationship between the boarding and alighting time and the number of passengers

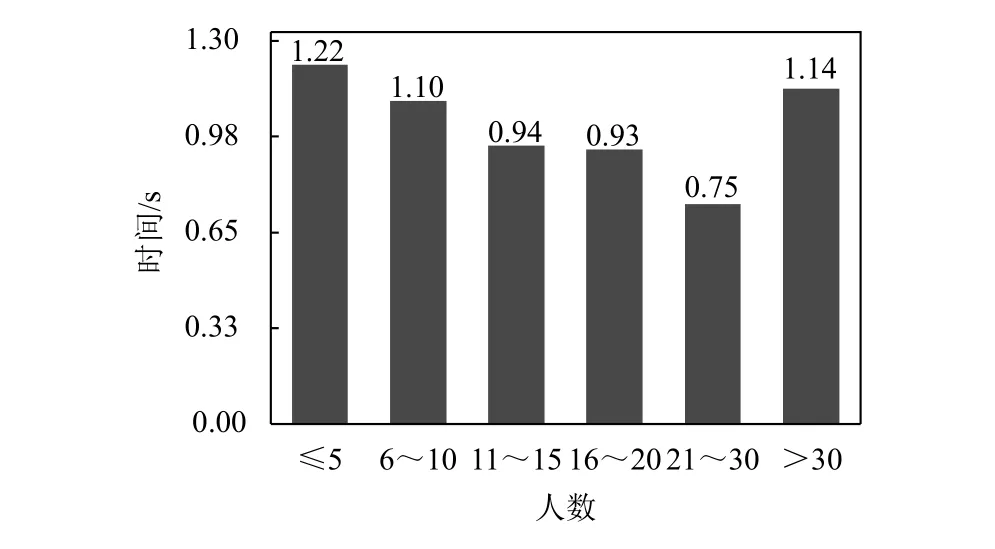

根据上下车时间和上下车人数之间的关系,可计算出乘客人均上下车时间与上下车人数之间的关系,结果如图4所示. 从图4中可以得出,当上下车人数小于30人时,人均上下车时间随上下车人数的增多而减少,当上下车人数大于30人时,人均上下车时间开始增加. 这是因为当上下车人数不多的时候,乘客不会担心不能上下车而会从容选择待公交车在站点开门后有序上下车;当上车人数或者下车人数较多的时候,下车乘客会提前到达车门处等待下车,上车乘客同样也会提前在站台边上排队且会快速上车寻找合适的地方坐着或站着,此时乘客人均上下车的时间会比前面一种情况要小很多;当上下车人数很多的时候(>30人),此时上下车会存在拥挤、上下车困难等情况使得上下车人均时间迅速增加.

图4 人均上下车时间与上下车人数的关系Fig.4 Relationship between the average boarding and alighting time and the number of passengers

2.4 服务完后延误时间及影响因素分析

本文将公交车辆从服务完乘客上下车后关门到车辆启动驶离停靠泊位这段过程持续时间定义为服务后延误时间. 根据实地调查和数据统计发现,该延误时间主要受以下两个因素影响:

(1) 公交车关门后不会立即启动,司机一般先会观察车内乘客乘坐情况后才启动车辆,以提高乘客安全性和舒适性.

(2) 相邻泊位停靠车辆之间的影响. 由于站台泊位之间相隔较近,因此当下游泊位的公交车辆还在服务时,相邻上游泊位车辆即使完成服务也不能离开泊位.

图5为公交车辆在不同停靠泊位停靠时车辆的服务完后的延误时间变化关系.

图5 不同泊位延误时间Fig.5 Delay time for bus dwelling at different berth

由于进站停靠车辆是按照进站顺序依次停靠在不同泊位的,因此停靠在上游泊位的车辆会受下游其他停靠车辆的影响而产生更多的延误,即泊位越在上游,服务后延误时间就越大.

图6为禁止超车进站和超车出站的公交站点示意图,假设公交站点有4个泊位,且同时有4辆公交车分别在A、B、C、D这4个泊位上停靠,停靠时间分别为SA、SB、SC、SD.

图6 禁止超车进站和超车出站的公交站点Fig.6 No-overtaking stop with 4 berths

表1为公交车辆离站条件和延误时间统计. 为描述方便,公交车辆编号与泊位编号对应.

表1 公交车辆离站条件和延误时间Tab.1 Departure conditions and delay time of buses

从表1中可以看出,最上游泊位车辆A离站条件要比其他泊位车辆离站条件苛刻些,延误时间为其他泊位车辆服务时间的最大值与自身服务时间之差,因此在相同条件下,越靠近上游泊位的车辆服务完后的延误时间就越大. 最下游泊位的车辆服务完后的延误时间受司机与站点下游交通状况所决定.

除上述影响公交车站点停靠时间因素外,公交车类型、收费方式、乘客特性及公交站台尺寸等因素都会影响到公交车停靠时间的大小[18].

3 结论

本文以广州市快速公交为例,对公交车辆的停靠时间大小及影响因素进行了详细的定性和定量分析,并得到以下主要结论:

(1) 不同时间段的公交车在泊位停靠过程中的损失时间大小会不一样,高峰期的损失时间会比平峰时间要大;公交车不同泊位停靠的损失时间也不一样,上游泊位的损失时间要大于下游泊位.

(2) 上下车时间随上下车人数增加而增加,而人均上下车时间随上下车人数先减少再增加.

(3) 公交车辆服务后的延误时间受司机本身及相邻泊位停靠车辆的影响.