CARDS 分型 D 型和非 D 型退变性腰椎滑脱临床特点及经椎间孔椎体间融合手术疗效的对比分析

黄诚谦 韦文 陆文忠 赵勇 李新武

退变性腰椎滑脱 ( degenerative spondylolisthesis,DS ) 是指腰椎因椎间盘和关节突关节退变而导致邻近椎体间的位移,而椎弓根的结构保持完整,以50 岁以上中老年女性多见[1-2]。DS 多累及 L4~5节段,基本的影像学表现为滑脱椎体前移、椎间隙高度和局部前凸角丢失[3-5]。根据上述基本影像学表现和患者的临床症状,Kepler 等[1]提出了 DS 的临床与影像学 ( clinical and radiographic degenerative spondylolisthesis,CARDS ) 分型。在此分型中 D 型滑脱是比较特殊的亚型,其影像学特征为在站立位或动力位 X 线片上滑脱节段椎间隙后凸成角,且相对于CARDS A、B 和 C 型患者,临床上表现为更严重的背部疼痛[2,6]。对于 CARDS 分型 D 型滑脱患者,单纯后外侧融合后并不能获得满意手术效果,远期随访显示矫正丢失和内固定失败,因此经椎间孔椎体间融合 ( transforaminal lumbar interbody fusion,TLIF) 术式被应用于此型患者[5,7]。然而目前关于 TLIF 治疗 CARDS 分型 D 型滑脱的手术疗效的报道较少。因此,回顾性分析 2010 年 1 月至 2016 年 7 月,于我院行接受手术治疗的 DS 患者的影像学和临床资料,旨在对比分析 CARDS 分型 D 型和非 D 型滑脱的临床特点及接受 TLIF 术式疗效。

资料和方法

一、纳入与排除标准

1. 纳入标准:( 1 ) 单节段 L4~5DS;( 2 ) 术前拍摄站立腰椎正侧位和过伸过屈位 X 线片,术后和末次随访时拍站立腰椎正侧位 X 线片;( 3 ) 行 L4~5单节段 TLIF 术式治疗;( 4 ) 术后随访>2 年。

2. 排除标准:( 1 ) 有既往腰椎手术史、合并脊柱骨折、感染、肿瘤及其它疾患;( 2 ) 合并脊柱侧凸>10°。

二、一般资料

本研究共纳入 119 例,其中男 24 例、女95 例;年龄 43~72 岁,平均 54.9岁。I 度滑脱96 例,II 度滑脱 23 例;术前 74 例有下肢放射性疼痛,64 例伴间歇性跛行,76 例伴顽固性腰背痛,所有患者均经严格保守治疗后无显著改善。

三、手术方法

患者全麻后俯卧位,后路正中切口显露至上下关节突及上位腰椎的人字棘,确定进钉点置入椎弓根钉;切除后份椎板、关节突以及黄韧带,暴露至椎间孔,咬除周围组织,彻底减压神经根;症状较重侧作为入路侧,保护并牵拉神经根暴露椎间盘,彻底切除椎间盘及软骨组织[3];置棒连接椎弓根螺钉后撑开椎间隙,再次保护好神经后使用特殊角度终板绞刀、角度刮匙去除前侧的纤维环组织;根据试模大小选择合适大小的融合器,椎间隙前方充分植入自体骨或同种异体骨,再将填充满自体骨或同种异体骨的融合器斜向放入椎间隙前方,加压锁紧连接棒[4-5]。

四、评价指标

1. 影像学评估:所有患者术前摄腰椎过伸过屈位和站立腰椎正侧位 X 线片,术后及末次随访时摄站立腰椎正侧位 X 线片。采用 Surgimap Spine 软件测量以下参数:( 1 ) 滑脱率 ( slip percentage,SP ):L4椎体滑移距离 / L5椎体上缘长度×100%;( 2 ) 滑脱角 ( slip angle,SA ):L4下终板与尾侧 L5椎体上终板所成角,以 SA 前凸为正[3];( 3 ) 椎间隙相对高度( disc height,DH ):( L5椎体前上角到 L4椎体下缘的距离+L4椎体后下角到 L5椎体上缘的距离 ) / 2×L5椎体矢状面横径;( 4 ) 下腰椎前凸角 ( low lumbar lordosis,Lower LL ):L4椎体上终板和 S1椎体上终板的夹角,以前凸为正;( 5 ) 腰椎前凸角 ( lumbar lordosis,LL ):L1椎体上终板与 S1椎体上终板之间的夹角;( 6 ) L1椎体中心至骶骨垂线间距离 ( L1axis S1distance,LASD ):L1椎体中心垂线与骶骨后上角垂线之间的水平距离,以垂线落在骶骨后上角前方记为正[8]。

根据 Kepler 等[1]的分型方法,CARDS 分型 D 型滑脱定义为在站立侧位或动力位 X 线片上,滑脱节段椎间隙前方高度低于后方高度,椎间隙后凸成角。

2. 生活质量评估:术前、术后及末次随访过程中填写腰部疼痛视觉模拟评分 ( visual analogue scale,VAS ) 问卷和 Oswestry 功能障碍指数 ( oswestry disability index,ODI ) 问卷对患者生活质进行评估。

五、统计学处理

采用 SPSS 17.0 软件进行统计学分析,计量资料采用±s表示。纳入患者根据是否出现 CARDS 分型 D 型滑脱分为 D 型滑脱和非 D 型滑脱,采用独立样本t检验或χ2检验比较两组之间的差异;各组术前、术后及末次随访时的比较采用配对t检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

结 果

一、患者资料及并发症

本组 CARDS 分型 D 型滑脱 23 例 ( 19.3% ),非D 型滑脱 96 例 ( 80.7% )。两组患者的年龄、性别、手术时间、出血量以及随访时间等相比,差异均无统计学意义 ( 表 1 )。

术后 D 型滑脱组 1 例出现皮下血肿、1 例脂肪液化,经引流后缓解;1 例出现单侧一过性神经根刺激症状,经对症治疗后 1 周后缓解。非 D 型滑脱组 1 例硬脊膜破裂,经修补后 8 天症状消失,1 例术后出现皮下感染,经抗炎治疗后症状消失;2 例出现单侧一过性神经根刺激症状,对症治疗后症状消失。术后 6 个月,1 例由于螺钉断裂而行翻修手术;D 型滑脱组患者无螺钉断裂、内固定松动等并发症发生。

二、影像学测量指标

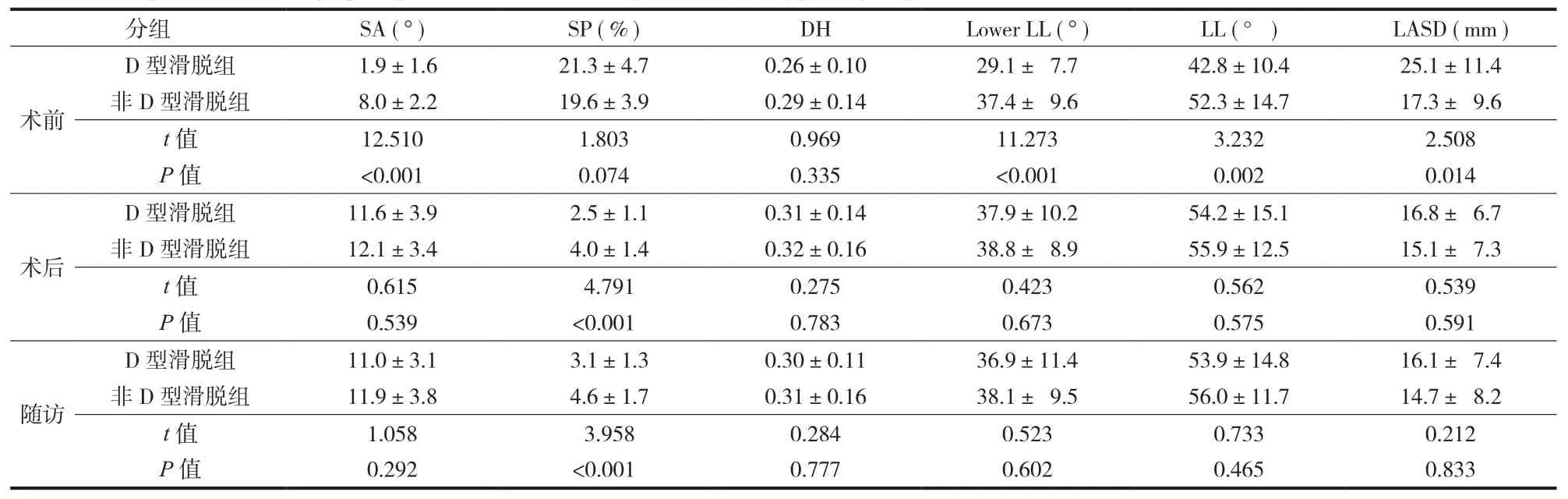

术前 D 型滑脱组 SA、Lower LL 和 LL 均显著低于非 D 型滑脱组,而 LASD 显著高于非 D 型滑脱组,差异有统计学意义 (P<0.05 );SP 和 DH 组间比较差异无统计学意义 (P>0.05 )。术后及末次随访时 D 型滑脱组 SP 显著低于非 D 型滑脱组 (P<0.05 ),而 SA、DH、Lower LL、LL 和 LASD 差异无统计学意义 (P>0.05 )。D 型滑脱组术后即刻滑脱复位率为 ( 87.9±11.4 ) %,显著高于非 D 型滑脱组的( 76.5±9.8 ) % (t=4.852,P<0.001 ) ( 表 2 )。

三、生活质量评估结果

术前 D 型滑脱组 ODI 评分和腰痛 VAS 评分均显著高于非 D 型滑脱组,差异有统计学意义 (P<0.05 ),术后及末次随访时两组患者 ODI 评分和腰痛VAS 评分组间差异无统计学意义 (P>0.05 );术后和末次随访时两组患者 ODI 评分和腰痛 VAS 评分较术前均有显著改善,差异有统计学意义 (P<0.05 )( 表 3 )。典型病例见图 1。

图 1 患者,女,55 岁,L4~5 退变性滑脱 a~c:站立位和动力位 X 线片示滑脱节段椎间隙后凸成角,CARDS 分型 D 型滑脱,术前腰椎前凸为 43°,下腰椎前凸为 15°,L1 椎体中心至骶骨垂线间距离 20.4 mm,滑脱率为 22%;d:术后即刻滑脱椎体部分复位,腰椎矢状面形态显著改善;e:至术后 31 个月随访,腰椎前凸为 55°,下腰椎前凸为 21°,L1 椎体中心至骶骨垂线间距离 18.4 mm,滑脱率为 6%Fig.1 Female, 55-year-old, L4-5 degenerative spondylolisthesis a - c: Upright lateral and flexion radiographs revealed kyphotic angulation at involved segments, indicating CARDS classification type D spondylolisthesis. Preoperative lumbar lordosis and lower lumbar were 43° and 15°,respectively; L1 axis S1 distance 20.4 mm, slip percentage 22%; d: Partial reduction was achieved after surgery, and the lumbar sagittal pro file was improved signi ficantly; e: At the follow-up of 31 months, lower lumbar lordosis was 55°, lumbar lordosis 21°, L1 axis S1 distance 18.4 mm, and slip percentage 6%

表 1 D 型滑脱组和非 D 型滑脱组患者的一般情况比较Tab.1 Comparison of demographic data between type D and non-type D group

表 2 D 型滑脱组和非 D 型滑脱组影像测量结果比较Tab.2 Comparison of radiographic parameters between type D and non-type D group

表 3 D 型滑脱组和非 D 型滑脱组患者生活质量评估结果比较Tab.3 Comparison of life quality evaluation outcomes between type D and non-type D group

讨 论

DS 在滑脱节段表现出不同程度的椎体前移、椎间隙高度和前凸角度的丢失,而既往广为接受的Meyerding 分型仅参考椎体位移程度对 DS 的严重程度进行评估[1,6,9]。在 DS 患者中高达 90% ( 70 / 78 )的患者为 Meyerding 分型 I 度滑脱,因此对于 DS 不仅仅需要关注滑脱严重程度,椎间隙形态学的改变也同样重要[6]。Kepler 等[1]提出了 CARDS 分型,其目的在于更系统地对 DS 患者进行评估、以促进研究者间的相互交流及治疗方式的选择。随后,盛亚超等[2]研究证实 CARDS 分型在 DS 中应用具有较高的可信度与极佳的可重复性。基于 CARDS 分型,Sobol 等[6]对不同 CARDS 分型 DS 患者进行评估,结果发现 D 型滑脱是比较特殊的亚型,其术前生活质量评分显著低于 A、B 和 C 型滑脱患者,且 D 型患者术后更容易获得腰痛的缓解;对于 D 型患者行单纯后外侧融合术式,中远期随访明显矫正丢失和内固定失败[7]。分析其原因可能与腰椎不稳有关,此点提示 D 型滑脱较 A、B 和 C 型滑脱具有不同的滑脱节段生物力学特征和术后转归。

本次研究证实 D 型滑脱组患者术前腰痛 VAS评分和 ODI 评分显著低于非 D 型滑脱组。在 DS 患者中,引起腰痛常见的原因包括椎间盘源性痛、肌肉疲劳和小关节病等,但首要原因和腰椎不稳有关[10-11]。脊柱功能单位稳定性的维持主要依靠椎间盘充盈而产生的膨胀应力,而椎间隙高度塌陷导致周围韧带松弛;同时椎间隙前凸角度丢失使腰椎屈曲伸展运动时小关节产生橇动,减弱小关节抗前滑力量而致使腰椎不稳[12-13]。Kanayama 等[14]对术中影响 DS 滑脱椎体牵拉复位应力的因素进行评估,结果发现术前椎间隙后凸成角是术中滑脱椎体活动性大、较易复位的预测指标。上述理论和实验结果也得到本次研究的临床验证,即 D 型滑脱组在滑脱复位率为 87.9%,显著高于非 D 型滑脱组的 76.5%。D 型滑脱腰椎不稳或可解释其术前严重腰痛以及单纯后外侧融合术后中远期随访明显矫正丢失和内固定失败等现象。

同时本研究发现 D 型患者伴有明显的下腰椎前凸的丢失和躯干前倾。在正常人群中,L4~5椎间隙前高后低以维持腰椎前凸,60% 的腰椎前凸集中在下腰椎,滑脱节段椎间隙形态学改变与脊柱-骨盆矢状面形态学改变密切相关[3,5,13]。Ferrero 等[15]对654 例 DS 的脊柱-骨盆矢状面形态进行分析,且根据 C7倾斜角将患者分为躯干前倾组和非前倾组,结果发现前倾组 Lower LL 为显著低于非前倾组。姜棚菲等[3]伴有椎间隙真空现象的 DS 患者进行观察,结果发现椎间隙真空现象而引起塌陷和前凸角度丢失后腰椎前凸丢失更为明显。本次研究中,D 型滑脱 Lower LL 减小引起躯干前移,人体为了维持重心平衡需要依靠骨盆后旋来代偿,当腰椎前凸进一步减小超出骨盆后旋的代偿能力之后会产生脊柱矢状面失代偿的趋势,即 D 型滑脱患者表现出更为明显的 LASD 前倾[3,16]。

在行 TLIF 术式治疗 D 型滑脱时应关注矢状面的重建,而既往文献争论点之一在于单纯后路 TLIF是否可以重建 DS 患者腰椎前凸。理论上侧方或前方入路椎体间融合在重建腰椎前凸方面更有优势,而Afathi 等[17]研究发现单节段前路或侧方入路椎体间融合对腰椎矢状面无显著影响。其原因可能是 Afathi等忽略了 D 型滑脱患者术前矢状面形态的改变。随后 Zhu 等[18]对后路单节段 TLIF 治疗的 DS 患者术后进行观察,根据患者术前滑脱节段站立位是椎间隙角分为后凸组和前凸组,结果发现前凸组患者术后脊柱矢状面未见显著变化,而后凸组患者术后矢状面显著改善,后路单节段 TLIF 可以有效重建脊柱矢状面序列。在 TLIF 术中,滑脱程度及椎间隙高度的改善和腰椎前凸的重建并无显著相关性,腰椎前凸的重建仅与椎间隙角前凸重建相关[8]。因此在本研究中对于 D 型滑脱患者,在术中应充分植骨、选择稍大的融合器尽量前置,且 L4椎弓根螺钉置入时应与下终板呈一定角度[3,10]。术后结果显示,D 型滑脱组腰椎前凸重建良好,两组患者腰椎前凸无显著差异。

术后两组患者生活质量较术前均显著改善,本次研究结果支持对 D 型患者行 TLIF 术式治疗。而在近期的一项随机对照研究中,Challier 等[19]认为在手术治疗 DS 时单纯后外侧融合是有效术式,TLIF 并未在脊柱矢状面和临床生活质量评分方面表现出优势。此研究的缺陷在于未将后凸型和非后凸型区分,对于 D 型患者行单纯后外侧融合术式,中远期随访明显矫正丢失和内固定失败,显著影响患者生活质量[7,10]。Chen 等[10]对 DS 患者 TLIF 术后获得临床最小重要差异 ( minimal clinically important difference,MCID ) 的因素进行评估,结果发现术前伴腰椎不稳和 D 型滑脱患者可以获得更大程度的腰痛改善。本次研究的临床意义在于提示的 DS 患者,如伴有 D 型滑脱,术后可以获得矢状面形态学改善和满意的临床效果。

本研究的缺陷在于未直接评估滑脱节段的腰椎稳定性。但在 Kanayama 等[14]术中的生物力学实验已经证实 D 型滑脱患者术后活动性较好,滑脱椎体较易复位,此点也得到本次研究结果的验证。但值得注意的是对于 D 型滑脱患者由于腰背部疼痛严重和椎间盘塌陷,过伸过屈位 X 线片并不能准确评估其滑脱节段活动性,应采取其它的评估方式,如站立位 X 线片结合卧位 CT 或者 MR[10]。

综上所述,D 型滑脱患者术前生活质量评分低、下腰椎前凸丢失和躯干前倾;TLIF 术式是治疗D 型滑脱的有效术式,术后可以获得有效的腰椎前凸重建和生活质量的改善。